中国经济双循环的耦合协调特征及障碍度分析

2023-12-15王丽

王 丽

(深圳信息职业技术学院财经学院,广东 深圳 518172)

0 引言

面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,“双循环”新发展格局的提出具有非常重要的战略意义[1]。在此背景下,“双循环”新发展格局成为学术界研究的热点,学者们主要围绕其科学内涵、演进历史、理论基础、发展路径等问题展开研究,已取得了一定的成果[2],但目前关于“双循环”新发展格局的量化分析则较少[3]。

学者们对经济双循环的量化研究主要体现在两个方面:一是基于投入产出理论对双循环进行测度。黄群慧和倪红福(2021)[4]、丁晓强和张少军(2022)[5]利用投入产出表对我国经济双循环进行测度,考察了其分布特征。曹俊文和曹玲娟(2023)[6]根据各省份的投入产出表,基于贸易比较偏好及供需视角,计算经济内外循环度。郑尚植和常晶(2023)[7]基于国家间投入产出表数据,测度了发达国家、新兴国家与落后国家的国内和国际循环指标,并利用分解出口价值的方法测算和比较了不同国家参与全球价值链的特征。由于不同国家和地区投入产出表的更新频率存在差异,在我国,国家统计局每五年发布一次投入产出表,所以该种方法无法计算出每年的经济双循环度。二是基于耦合协调理论,分析内外循环的耦合协调关系。赵文举和张曾莲(2022)[8]从内循环和外循环两个维度,首次建立经济双循环综合评价模型,其中,在内循环维度上从消费和生产两个方面选取指标,在外循环维度上从投资和外贸两个方面选取指标,并在此基础上分析经济内循环与外循环的耦合协调关系。刘程军等(2022)[9]在内循环维度上从消费、生产和流通三个方面选取指标,测度双循环综合评价指数,并运用核密度估计、空间趋势分析、马尔可夫链以及空间自相关分析等方法剖析了我国省域双循环协调发展的空间演化特征。

通过以上文献梳理可以发现,现有研究关于双循环的评价指标体系构建存在局限性,仅关注了社会再生产中的生产、消费和流通三个环节,未考虑分配环节;此外,现有的耦合协调关系划分标准比较单一,仅考虑耦合协调度的大小,而忽略了内循环与外循环之间的相互影响;鲜少有研究分析影响双循环综合发展的障碍因素,提出的建议缺乏针对性。因此,本文以社会再生产理论为基础,构建经济双循环评价指标体系,运用熵值法确定指标权重,基于全国、区域和省份视角,分析经济内循环与外循环的耦合协调关系,采用更全面的方法划分耦合协调类型,并利用障碍度模型分析影响经济双循环综合发展的主要因素。

1 研究设计

1.1 指标体系构建

学术界普遍认为,马克思的社会资本再生产理论中关于经济循环的论述与我国经济现发展阶段相契合[10,11]。为建立经济内循环评价指标体系,本文结合该理论,从生产、分配、流通、消费四个方面选取12 项指标。(1)生产方面,参考任君和黄明理(2021)[2]、龙少波等(2021)[12]的研究,本文从生产规模、生产效率和创新强度三个方面综合测度生产水平。(2)分配方面,合理的收入分配体系有助于经济增长。本文参考肖若石(2022)[13]的方法,以全体居民人均可支配收入代表分配基础,以城乡居民人均可支配收入之比表示城乡分配结构,以社会保障和就业支出占地方财政一般预算支出的比重来反映二次分配结构。(3)流通方面,高效的流通体系是畅通双循环的重要手段,物流业发展水平是我国流通体系的基础。参考张得银(2015)[14]的方法,以交通运输仓储邮政业增加值与GDP之比来衡量;以社会消费品零售总额反映商品流通规模;以人均快递数反映现代物流的发展水平[11]。(4)消费方面,本文从消费基础、消费结构和消费意愿三个方面综合测度整体消费水平[15]。

本文借鉴赵文举和张曾莲(2022)[8]的研究方法,从对外贸易和投资两个方面构建经济外循环综合评价指标体系。(1)对外贸易方面,根据已有研究[8,16],本文从进口贸易、出口贸易、贸易差和技术引进四个方面选取指标。(2)投资方面,根据魏婕和任保平(2021)[17]的研究,从我国对外投资和外商投资两个角度选取指标。

经济双循环综合评价指标体系见表1。

表1 经济双循环综合评价指标体系

1.2 数据来源与处理

1.2.1 数据来源

本文选取2006—2020年我国31个省份(不含港澳台)的面板数据为样本,数据来源于《中国科技统计年鉴》《中国商务年鉴》,以及国家统计局官方网站和同花顺数据库。

1.2.2 数据标准化

设Xij表示第i个省份的第j个原始指标值,正向指标和逆向指标的标准化公式为:

1.2.3 指标权重确定

本文采用熵值法确定指标权重,指标j的信息熵和权重为:

1.3 模型设定

1.3.1 综合评价模型

其中,U′为经济内循环评价指数,U″为经济外循环评价指数,T为经济双循环综合评价指数。α、β分别为内循环和外循环系统层的权重,且α+β=1,本文借鉴赵文举和张曾莲(2022)[8]的方法,确定经济内循环权重为0.7,外循环权重为0.3。

1.3.2 耦合协调度模型

经济双循环的耦合协调度模型为:

其中,D为耦合协调度,C为耦合度,耦合度的计算公式如下:

1.3.3 耦合协调关系划分标准

本文根据耦合协调度的大小,将耦合协调关系划分为10个类别,结合内外循环评价指数的对比关系,将耦合协调关系划分为3个模式,共30个子类别,如表2所示。

表2 耦合协调关系划分标准

1.3.4 障碍度模型

为探究影响我国经济双循环发展的主要障碍因素,本文引入障碍度模型[18],公式如下:

其中,Yij表示原始指标的标准化值;Rij是相应指标的标准化值与1 的差距,表示指标偏离度;Sj表示指标j的准则层与指标层权重的乘积,即指标j的重要性;Oj表示指标j影响经济双循环发展的障碍度,Oj越大代表指标j对经济双循环的障碍程度越高。

2 实证分析

2.1 经济双循环综合评价

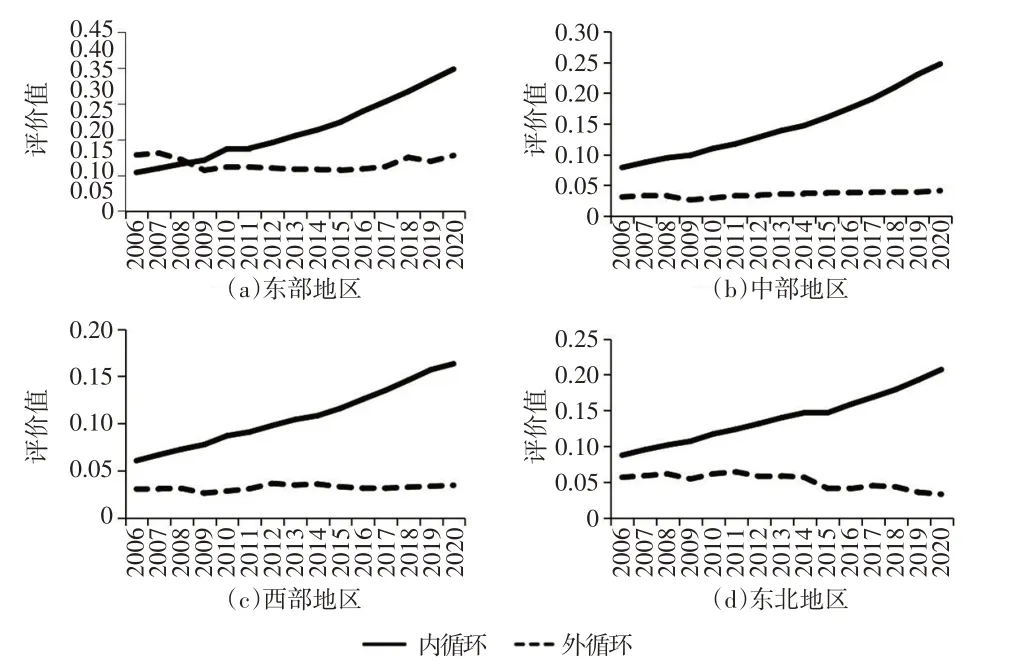

本文根据式(5)计算全国及东部、中部、西部和东北地区的经济双循环综合评价指数,如图1所示。

图1 2006—2020年全国及四大地区经济双循环综合评价指数

图1结果显示,从整体看,2006—2020 年全国及四大地区的经济双循环综合评价指数呈现稳定上升的趋势。分区域看,经济双循环综合评价指数的变化存在地区差异。其中,东部地区的综合评价指数最高、增长率最快,远高于全国平均水平,而中部、东北和西部地区的评价指数依次递减。究其原因,东部地区依托长三角、珠三角和京津冀的产业优势以及邻近港口的地理位置优势,经济规模一直领跑全国,故其经济双循环综合评价指数最高。近年来,国家不断完善区域发展政策,推行西部大开发、东北振兴、中部崛起等一系列战略,促进了各地区经济互促、协调发展。在国家政策的支持下,各地区经济总体呈现持续向好的发展趋势。此外,在2015 年之后“一带一路”倡议促进中部地区快速发展,中部地区的经济双循环综合评价指数和增长率都反超东北地区。

图2 结果显示,从整体看,四大地区的经济内循环指数呈现稳定上升的趋势,经济外循环指数呈现平稳发展趋势,这说明国内市场对国民经济发展起主导作用。分地区看,东部地区在2008年之前的经济外循环发展占据优势,2008 年之后,全球金融危机使得国际市场发生了巨大变化,东部地区受冲击最大,导致其外循环发展质量下降。为此国家出台了一系列政策,促进东部地区经济持续健康发展并且经济内循环评价指数超过了外循环评价指数。中部和西部地区都呈现内循环指数高于外循环指数、内循环指数上升、外循环指数保持平稳的趋势,而东北地区的经济外循环指数则逐渐下降。

图2 2006—2020年四大地区经济内循环和外循环评价指数变化趋势

2.2 经济双循环耦合协调特征分析

2.2.1 全国整体特征

表3 结果显示,考察期内,我国经济双循环耦合度较大,这表明内循环和外循环系统之间具有较高关联度,但关联度呈现不断下降趋势,究其原因,内循环指数不断上升而外循环指数保持平稳,二者走势不同,导致耦合度有所下降。

表3 经济双循环耦合度及耦合协调度计算结果

我国经济双循环耦合协调度介于0.2~0.4,整体耦合协调水平较低,这说明经济双循环系统在协同发展方面仍有较大进步空间。经济双循环的耦合协调类型由中度失调演变为轻度失调,这说明我国经济双循环的耦合协调度逐步提升。伴随内循环指数不断攀升,双循环系统的协同性逐渐向更高水平发展,这表明强大的经济内循环系统有助于实现经济双循环系统内外联动、协调发展。

从表3可以看出,我国内循环与外循环的耦合协调模式具有分时段特点,逐步由“内外循环并列”的模式演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式。本文将考察期划分为两个时间段:第一个时间段为2006—2014年,经济双循环的耦合协调模式为“内外循环并列”;第二个时间段为2015—2020年,经济双循环的耦合协调模式为“内循环为主、外循环为辅”。

2.2.2 四大地区特征

从表4可以看出,四大地区经济双循环耦合协调发展具有明显不均衡特征。从四大地区的耦合协调度来看,东部地区的经济双循环耦合协调度最高,东北地区次之,中部地区再次,西部地区最低。

表4 四大地区经济双循环耦合协调度计算结果

从耦合协调度发展趋势来看,东部、中部和西部地区的耦合协调度均逐年递增,而东北地区的耦合协调度在2006—2014 年保持逐年递增趋势,但在2015 年之后保持平稳发展,其耦合协调度的增长率最低。究其原因,东北地区由于气候环境较差、产业结构发展不平衡、人口老龄化、营商环境欠佳等因素[15],所以导致经济双循环系统发展动力不足,耦合协调度增长缓慢。

从耦合协调类型来看,东部地区的耦合协调水平最高,其发展经历了濒临失调、轻度失调和勉强协调三个阶段;中部、西部和东北地区的耦合协调发展经历了中度失调和濒临失调两个阶段。这说明四大地区的耦合协调度虽然较低,但是不断向更高级别的协调类型发展,并且东部地区耦合协调度的发展起点高、变化速度快。

从耦合协调的模式来看,四大地区逐步由“内外循环并列”的模式演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式,这说明国内市场对各地区经济发展的贡献日益增强,并占据主导地位。

2.2.3 各省份特征

从图3(a)可知,在同一地区内,各省份的经济双循环耦合协调度具有明显的区域差异性。在东部地区,广东的耦合协调度最高,组内均值为0.6038,海南的耦合协调度最低,组内均值为0.2982。从耦合协调的类型来看,东部地区省份差别较大,其中,广东达到中级协调,为全国最高,上海和浙江达到初级协调,北京和江苏达到勉强协调,其余5 个省份分别为濒临失调和轻度失调。从耦合协调模式来看,广东、上海和天津的经济发展逐步由“外循环为主、内循环为辅”的模式演变为“内外循环并列”的模式,再演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式;其他省份的经济发展逐步由“内外循环并列”的模式再演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式。

图3 2006—2020年各省份经济双循环耦合协调度变化趋势

从图3(b)可知,中部地区河南的耦合协调度最高,随后是安徽和湖北,山西、湖南和江西的耦合协调度较低。从耦合协调类型来看,中部地区6个省份的耦合协调度具有一定差异性,河南从中度失调发展到轻度失调,最后演变成濒临失调,其他省份只从中度失调上升到轻度失调。从耦合协调模式来看,中部地区省份的经济循环体系都从“内外循环并列”的模式演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式。

从图3(c)可知,西部地区重庆和四川的耦合协调度较高,均值分别为0.3108 和0.3094,其他省份的耦合协调度接近,均值介于0.22~0.27。从耦合协调类型来看,西部地区各省份差别较小,重庆和四川的经济双循环耦合协调类型从中度失调发展到轻度失调,其他省份一直处于中度失调。从耦合协调模式来看,西藏和新疆的经济循环系统一直都是“内外循环并列”的模式,其他省份由“内外循环并列”的模式逐步演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式。

从图3(d)可知,东北地区辽宁的耦合协调度最高,均值为0.3779,吉林和黑龙江的耦合协调度接近,均值分别为0.2719、0.2878。从耦合协调类型来看,东北三省的耦合协调度变化较小,辽宁的经济双循环一直处于轻度失调,吉林和黑龙江一直处于中度失调。从耦合协调模式来看,东北三省的经济循环体系一直是“内外循环并列”的发展模式,即内外循环评价值差别较小。

综上所述,无论从时间维度来看,还是从截面维度来看,东部地区省份的耦合协调度、耦合协调类型和耦合协调模式差异都较大,东北三省的差异较小,中部和西部地区省份的差异程度居中。即不同时间、不同地区、不同省份的耦合协调度、耦合协调类型和耦合协调模式的变化存在差异。

2.3 障碍度分析

本文借助障碍度模型分析影响我国经济双循环综合发展的障碍因素,结果见下页图4。从时间维度来看,所选年份中障碍度排名前六位的指标相对较为稳定。按障碍度大小排序,分别是人均快递数、技术引进费用、研发经费占GDP比重、非金融类对外投资占GDP比重、社会消费品零售总额和城乡居民储蓄存款额。

图4 2006—2020年各指标障碍度的变化趋势

在经济内循环方面,障碍度排名前四位的指标分别是人均快递数、研发经费、社会消费品零售总额和城乡居民储蓄存款额。人均快递数是现代物流的代表性指标,社会消费品零售总额代表了国内商品的流通规模,流通是连接生产和消费的重要纽带,也是经济循环发展的“经脉”,还是中国经济高质量发展的有力支撑。但现代物流“大而不强”、成本高,基础设施不足等问题突出,因此现代物流体系不健全和商品流通规模增长放缓是制约国内经济循环畅通的两个主要因素。此外,加大研发投入强度可以提升我国科技创新能力,促进产业升级,助力经济高质量发展。但是我国整体科技创新明显落后于世界先进水平,导致我国产品缺乏创新力和竞争力,科技创新是制约我国经济内循环发展的一个主要因素。消费基础的扩大可以有效促进经济活力,但是物价、房贷等因素让居民不敢消费、不愿消费,而是愿意把钱存储起来,导致我国消费增速逐年下降。因此,居民储蓄存款额快速增加导致的消费意愿不足也是制约我国经济内循环发展的一个主要因素。

在经济外循环方面,障碍度排名前两位的指标分别是技术引进费用和非金融类对外投资占GDP比重。技术引进是推动我国经济发展的重要手段,技术引进后所形成的新生产能力,能大幅提高我国产品的出口能力和国际竞争力。此外,对外投资是实现资本扩张和发展外向型经济的重要渠道,但是我国对外投资行业的结构布局不合理,主要集中于劳动密集型或技术含量不高的行业。近年来,某些国家以“断链”“退群”等手段不断掀起“逆全球化”浪潮,导致我国高端技术引进和对外投资受限,所以技术引进和对外投资不足成为制约我国经济外循环发展的主要因素。

3 结论与建议

本文基于马克思的社会资本再生产理论,构建经济双循环综合评价指标体系并分析我国经济双循环发展水平,采用耦合协调度模型分析经济双循环耦合协调发展的时空演变特征,利用障碍度模型探讨制约我国经济双循环发展的主要因素,得出如下结论:(1)我国经济双循环综合评价指数随经济内循环评价指数增长而稳定攀升,这表明依托强大的国内经济体系可以推动经济双循环系统稳步发展。(2)我国经济内循环与外循环两个系统之间的耦合协调度呈现不断上升的趋势,这说明经济内外循环体系的协同性日益提高;耦合协调类型从中度失调发展为轻度失调,这说明考察期内经济双循环的耦合协调度总体上仍处于较低水平;耦合协调模式具有分时段特点,由“内外循环并列”的模式演变为“内循环为主、外循环为辅”的模式,这说明现阶段国内市场对国民经济的发展具有重要影响。(3)我国经济双循环耦合协调发展具有明显的地区差异性。从耦合协调度均值来看,东部地区的耦合协调度最高,东北地区次之,中部地区再次,西部地区最低;从耦合协调度变化来看,东部和中部地区的耦合协调度提升速度要高于西部地区,东北地区的耦合协调度增长最缓慢;从耦合协调类型来看,东部地区的耦合协调水平最高,中部、西部和东北地区的耦合协调水平较低。同一地区不同省份的耦合协调度、耦合协调类型和耦合协调模式的变化也存在差异,其中东部地区的差异最大。(4)阻碍我国经济双循环综合发展的主要因素是现代物流体系不健全、高端技术引进和对外投资受限、创新能力不足、商品流通规模增速放缓和居民储蓄存款增长过快导致的消费不足。

基于实证分析的结论,本文提出如下建议:(1)发挥国内市场优势,畅通国内经济大循环。应利用我国经济总量大、产业配套齐、消费空间广等特点,做大做强国内市场,以国内需求为主体,带动经济内循环进行重塑和升级,促进国内各资源要素的有序交换与高效配置,形成国民经济良性循环。(2)形成经济内循环与外循环的互促共进,助力经济双循环耦合协调发展。经济内循环与外循环两个系统是互相促进、互相补充的关系,应充分利用国内国际两个市场、两种资源,让内循环与外循环协调发力,推动中国经济打开新格局。(3)打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略支点。应将各地区经济双循环耦合度高的地区打造成经济双循环战略支点,如东部地区的广东和上海、中部地区的河南和安徽、西部地区的重庆和四川、东北地区的辽宁。充分发挥各战略支点的示范和引领作用,促进低耦合协调度地区转型升级,辐射带动更广大区域高质量发展;推动各战略支点更高水平的对外开放,优化营商环境,深度融入全球科技链、消费链、价值链、服务链、人才链,实现国内国际各要素的有效融合和对接。(4)打通拥堵节点,推动经济循环畅通。加快构建现代物流体系,打造智慧交通体系;加强高端技术、设备和人才的引进,打造完整的高端产业链体系;加大研发投入,提升科技创新能力,尤其要突破“卡脖子”的关键技术;优化对外投资结构和投资效率,加大对重点产业和短板产业的投资力度;稳定就业,改善收入,提升消费环境和消费生态,完善社会保障制度以减少消费的后顾之忧,激发居民的消费意愿和消费能力。