中国三大城市群功能分工与人口集聚的空间效应

2023-12-15李刚

李 刚

(中国宏观经济研究院a.博士后工作站;b.经济体制与管理研究所,北京 100035)

0 引言

伴随着中国城市与经济的高速发展,长三角、京津冀、珠三角等城市群不断成熟、壮大,三大城市群集聚了全国1/3左右的人口,贡献了全国近1/2的国内生产总值。三大城市群已成为中国经济的三大增长极,但长三角、京津冀、珠三角城市群内城市之间的发展却并不协调[1,2],区域协调发展是中国区域发展总体战略的重要目标。越来越多的学者注意到城市群功能分工与人口集聚对区域一体化及城市群协同发展的重要性[3—5]:城市群功能分工有助于形成优势互补、功能错位、良性互动的空间发展格局,推动城市群协同发展。然而,中国城市群呈现何种功能分工与人口集聚的空间效应?是否有助于区域一体化及城市群协同发展?

在既往研究中,一方面,学者们通过实证分析指出了功能分工对区域协调发展的重要作用。如周韬和郭志仪(2014)[6]从产业价值链分工的角度探讨了功能分工,并进一步指出功能分工的提高有助于城市群整体能力的提高;柴志贤和何伟财(2016)[7]从产业效率的角度出发,认为功能分工的提高有助于生产性服务业经济效率的提高;周韬(2017)[8]则指出,功能分工有助于城市群内部产业价值链发展水平的提高。另一方面,人口对区域协调发展的重要作用也得到证实。如林李月等(2021)[9]运用回归分析方法实证检验了人口空间布局对区域协调发展的重要促进作用;张凤超和黎欣(2021)[10]验证了人口集聚促进产业集聚,从而推动区域经济协调发展这一重要路径。

通过文献梳理可以发现,现有研究较为缺乏城市群功能分工与人口集聚互动效应方面的研究。基于此,本文以三大城市群作为研究对象,建立实证分析模型,探讨城市群功能分工与人口集聚的空间效应,分析不同城市群空间效应的不同与协同发展程度的差异,以期为重新定义城市群的功能多中心性提供新视角。

1 理论分析与研究假设

1.1 功能分工与人口集聚的空间溢出效应

城市的集聚与扩散使得区域经济结构呈现非平衡发展状态。城市群是人口、经济的集聚区域,其生产效率、功能分工往往受益于多中心的组织结构模式,伴随着城市群深化发展,城市之间的功能分工日趋显著。

城市群空间结构的演化反映出城市之间的不同关系模式,也体现了不同的城市群功能分工或不同的产业合作分工模式:城市群内部中心城市越来越聚焦于研发、金融等生产性服务行业,而外围城市则更多地承担生产制造功能[11—14]。受到城市群功能分工的影响,功能互补、多中心协同发展的城市群发挥出“规模借用”与“功能借用”效应,推动城市群内资源要素共享及知识、技术扩散[15]。此时,城市群存在显著的人口集聚、产业分工的空间溢出效应,即邻近地区的功能分工能促进本地区的功能分工,邻近地区的人口集聚也能促进本地区的人口集聚。基于此,本文提出第一个待检验的假设:

假设1:城市群功能分工与人口集聚存在显著的空间溢出效应。即邻近地区功能分工能够促进本地区功能分工,邻近地区人口集聚也能促进本地区人口集聚。

1.2 功能分工与人口集聚的空间交叉效应

在城市的发展过程中,人口、劳动力与城市群功能分工密不可分,一方面,城市之间合理有序的功能分工能够通过产业集聚效应引导人口在地理空间上实现优化分布[16];另一方面,人口集聚,尤其是劳动力的集聚会使得产业分布也呈现一定的集聚现象,从而影响城市群内中心城市与外围城市在不同功能上的分工合作[17]。当区域内实现一体化发展、协同发展时,城市群成为有机整体,城市之间多表现为合作关系[18]。此时,邻近地区的功能分工能促进本地区的人口集聚,邻近地区的人口集聚也能促进本地区的功能分工。基于此,本文提出第二个待检验的假设:

假设2:城市群功能分工与人口集聚的空间交叉效应为正。也即,当城市群实现一体化发展时,邻近地区的功能分工能够促进本地区人口集聚,邻近地区的人口集聚也能促进本地区功能分工。

2 研究设计

2.1 模型构建

城市群功能分工与人口集聚这两个变量之间存在双向因果关系:一方面,依据Ravenstein 人口迁移规律、Lee推拉理论等人口迁移理论,经济发展差异及就业机会差异是人口迁移的重要原因;另一方面,人口作为经济增长的一大要素,为经济发展提供动力支持,促进形成产业链分工。考虑到城市群功能分工与人口集聚间的双向因果关系,本文建立联立方程模型来分析二者之间的互动效应。进一步,依据Button 聚集经济理论及Haggett 城市群演化理论,人口迁移会带动周边地区的人口迁移、经济增长、产业结构变动,经济增长、产业结构变动也会带动周边地区的功能转变与人口迁移,即人口迁移与城市群功能分工之间存在空间效应。为更好地度量二者之间的关系,本文拟建立空间联立方程模型。然而,在双向因果关系的实证分析研究中,时常会因为忽略因变量的联立性或是遗漏重要的解释变量等因素,使得模型构建过程中出现严重的内生性问题,导致实证结果不可靠。因此,本文通过构建空间滞后工具变量,采用GS3SLS 方法得到一致性估计[11]。

其中,i为城市,t为时间;P和F分别表示人口集聚与城市群功能分工指数;W为空间权重;Control1与Control2则分别为人口集聚方程与城市群功能分工方程的控制变量,Control1包括人口规模、第二产业比重、第三产业比重、经济发展水平、适龄劳动人口比率及老龄化率,Control2包含人口规模、第二产业比重、第三产业比重、经济发展水平、固定资产投资、技术进步率、适龄劳动人口比率及老龄化率;μ1和μ2为个体固定效应;ε1与ε2为随机误差项;α11和α22分别表示城市群内相邻城市人口集聚对本城市人口集聚的影响系数和城市群内相邻城市功能分工对本城市功能分工的影响系数;β21和β12分别表示城市群内相邻城市功能分工对本城市人口集聚的影响系数和城市群内相邻城市人口集聚对本城市功能分工的影响系数;λ1和λ2则为控制变量的影响系数。

2.2 变量选取

(1)内生变量。人口集聚指数(P),依据数据可得性,采用人口净流入率作为其衡量指标,即一个地区的净流入人口与其常住人口的比值。城市群功能分工指数(F),城市产业专业化可分为相对专业化指标(SS)与绝对专业化指标(HHI),城市专业化水平的提高体现出了城市间功能分工水平的提高,因此,本文选择城市产业相对专业化指标作为城市群功能分工指数的代理变量,并将产业绝对化指标作为稳健性检验,进行分析探讨。

(2)控制变量。经济发展水平(GDP),本文采用国内生产总值作为其衡量指标;人口规模(People),采用年末常住人口数作为其衡量指标;第二产业比重(Rate2),即第二产业增加值占整个地区生产总值的比重;第三产业比重(Rate3),即第三产业增加值占整个地区生产总值的比重;固定资产投资(Invest),采用统计数据中的固定资产投资总额作为其衡量指标;技术进步率(A),采用索洛余值的计算方法,将全要素生产率作为其衡量变量①GDP=A×Peopleα×Investβ;ln A=ln GDP-α ln People-β ln Invest。;适龄劳动人口比率(Labor),采用劳动年龄人口总数(考虑到数据可得性,用15~65 岁人口总数代替)除以当年年末常住人口总数得到;老龄化率(Aging),即常住人口中65岁及以上人口的比重。其中,将经济发展水平、人口规模、适龄劳动人口比率、老龄化率、第二产业比重、第三产业比重作为人口集聚方程的控制变量;将经济发展水平、人口规模、第二产业比重、第三产业比重、固定资产投资、技术进步率、适龄劳动人口比率及老龄化率作为功能分工方程的控制变量。需要注意的是,为了消除量纲及异方差给建模带来的困扰,本文对经济发展水平、人口规模、固定资产投资取自然对数。

(3)空间权重矩阵。城市之间的联系受到地理距离的深刻影响,本文采用1小时通勤圈作为空间权重矩阵的构建依据。设定两地之间的通勤时间为dij,则空间权重的确定方式如下:

即当i地到j地的通勤时间不超过1 小时时,则定义为两地相邻;反之,则定义为不相邻。

2.3 样本选取与数据来源

本文选取长三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群作为本文的研究样本。具体而言,本文选择长三角城市群26 个城市、京津冀城市群13 个城市、珠三角城市群21个城市作为本文实证分析的研究对象。本文实证分析部分所用到的数据均来自2010—2020 年《中国城市统计年鉴》;空间权重数据则采用谷歌地图通勤时间数据。为减少数据差异带来的异方差问题,本文对部分数据采用取对数的方法进行了预处理。

3 实证结果与分析

3.1 功能分工与人口集聚的空间效应

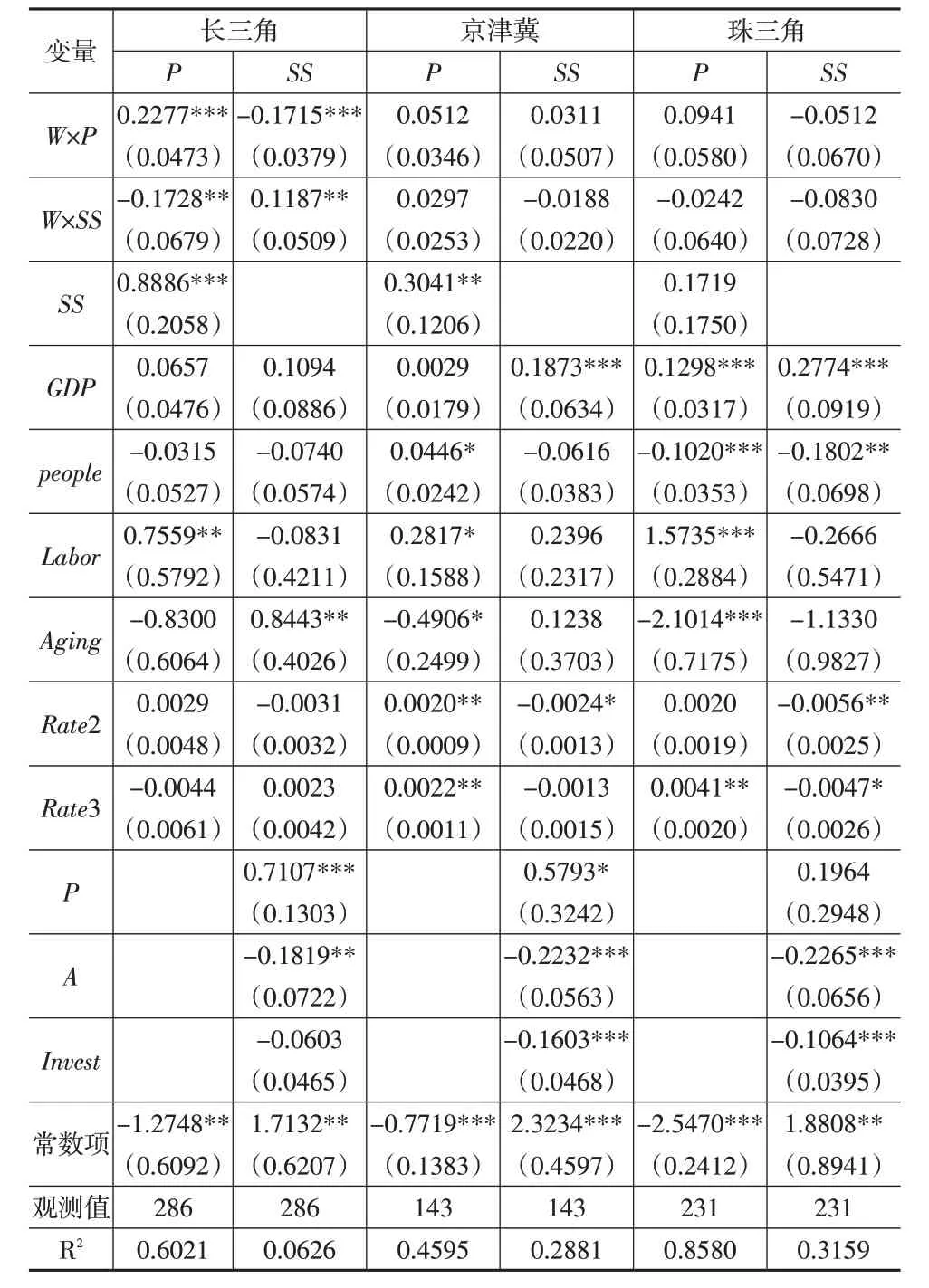

根据三大城市群的估计结果(见表1)可知:长三角城市群内邻近城市的人口集聚促进本地人口集聚,且影响系数在1%的水平上显著为正,系数值为0.2277;邻近城市的功能分工促进本地的功能分工,且影响系数在5%的水平上显著为正,系数值为0.1187,表明长三角城市群人口集聚与功能分工均呈现显著的空间溢出效应。进一步,长三角城市群功能分工对人口集聚的空间交叉回归系数在5%的水平上显著为负(-0.1728),表明长三角城市群内邻近城市的功能分工不利于本城市的人口集聚;人口集聚对功能分工的空间交叉回归系数在1%的水平上显著为负(-0.1715),表明长三角城市群内邻近城市的人口集聚不利于本城市的功能分工。此外,长三角城市群内功能分工对长三角城市群内人口集聚的影响系数在1%的水平上显著为正(0.8886);长三角城市群人口集聚对长三角城市群内功能分工的影响系数在1%的水平上显著为正(0.7107)。综上,长三角城市群人口集聚与功能分工存在显著的空间溢出效应,即假设1 被证实。但是,长三角城市群内功能分工与人口集聚的交叉效应显著为负,即假设2 被证伪,长三角城市群并未实现一体化协同发展。

表1 三大城市群的估计结果

京津冀城市群内邻近城市的人口集聚对本地人口集聚的影响系数不显著,邻近城市的功能分工对本地功能分工的影响系数也不显著,表明京津冀城市群人口集聚与功能分工无显著的空间溢出效应。进一步,京津冀城市群功能分工对人口集聚的影响系数未通过5%的显著性检验,京津冀城市群人口集聚对功能分工的影响系数未通过5%的显著性检验(通过了10%的显著性检验)。综上,一方面,京津冀城市群人口集聚与功能分工无空间溢出效应,即假设1 被证伪;另一方面,京津冀城市群人口集聚与功能分工也不存在空间交叉效应,即假设2被证伪。京津冀城市群集聚水平较低,协同发展水平低。珠三角城市群内邻近城市的人口集聚对本地人口集聚的影响系数不显著,邻近城市的功能分工对本地功能分工的影响系数也不显著,表明珠三角城市群人口集聚与功能分工无显著的空间溢出效应。进一步,珠三角城市群功能分工对人口集聚的影响系数未通过显著性检验,且珠三角城市群人口集聚对功能分工的影响系数也未通过显著性检验。综上,一方面,珠三角城市群人口集聚与功能分工无空间溢出效应,即假设1 被证伪;另一方面,珠三角城市群人口集聚与功能分工也不存在空间交叉效应,即假设2被证伪。京津冀城市群集聚水平较低,协同发展水平也较低。

综上所述,一方面,京津冀城市群与珠三角城市群功能分工与人口集聚不存在空间溢出效应;同时,功能分工与人口集聚也不存在显著的空间交叉效应,表明京津冀城市群与珠三角城市群一体化及协同发展水平较低。另一方面,长三角城市群功能分工与人口集聚存在显著的空间溢出效应,但功能分工与人口集聚不存在空间交叉效应,表明长三角城市群一体化及协同发展水平较高。整体而言,长三角城市群协同发展水平高于京津冀城市群与珠三角城市群。

3.2 稳健性检验

为使实证检验结论更可靠,本文通过构建不同的空间权重矩阵以及更换核心变量这两种方法进行稳健性检验。

(1)构建不同空间权重矩阵的稳健性检验

考虑到空间模型受空间权重矩阵的影响比较大,本文将2 小时通勤时间作为稳健性检验的空间权重矩阵构建依据。根据不同权重矩阵的稳健性检验估计结果(见表2)可知,三大城市群的功能分工与人口集聚的空间交叉效应均非正,且长三角城市群与京津冀城市群功能分工对人口集聚的空间交叉效应影响系数均通过1%的显著性检验,分别为-0.0627、-0.0105;珠三角城市群人口集聚对功能分工的空间交叉效应影响系数通过10%的显著性检验,为-0.0327,假设2 被证伪。这表明,长三角、京津冀、珠三角城市群均未达到完全的一体化协同发展水平。进一步,长三角城市群功能分工、人口集聚的空间溢出效应分别为0.0020、0.8020,且分别通过5%、10%的显著性检验,表明长三角城市群存在显著的功能分工与人口集聚的空间溢出效应;京津冀城市群不存在功能分工与人口集聚的空间溢出效应;珠三角城市群功能分工、人口集聚的空间自回归系数分别为0.0097、0.0395,且只有后者通过了1%的显著性检验,表明珠三角城市群功能分工的空间溢出效应不显著。整体而言,长三角城市群协同发展水平高于珠三角城市群和京津冀城市群。这表明前文的估计结果是稳健的。

表2 稳健性检验的估计结果Ⅰ

(2)更换核心变量的稳健性检验

根据更换核心变量的稳健性检验估计结果(见表3)可知,三大城市群的功能分工与人口集聚的空间交叉效应部分显著为负,且长三角城市群与京津冀城市群存在显著的功能分工对人口集聚的空间交叉效应,其影响系数均通过1%的显著性检验,分别为-0.0117、-0.0042,假设2被证伪。这表明长三角、京津冀、珠三角城市群均未达到完全的一体化协同发展水平。进一步,长三角城市群功能分工、人口集聚的空间溢出效应分别为0.0010、0.0452,且分别通过5%、1%的显著性检验,表明长三角城市群存在显著的功能分工与人口集聚的空间溢出效应;京津冀城市群功能分工、人口集聚的空间自回归系数分别为0.0009、0.0226,且均未通过10%的显著性检验,京津冀城市群不存在功能分工与人口集聚的空间溢出效应;珠三角城市群存在人口集聚的空间溢出效应,但不存在功能分工的空间溢出效应。同理,长三角城市群协同发展水平高于珠三角城市群和京津冀城市群。这表明前文的估计结果是稳健的。

表3 稳健性检验的估计结果Ⅱ

4 结论

长三角、京津冀、珠三角三大城市群是中国最有代表性的城市群,三大城市群具有不同的发展特点与演化状态。本文认为随着城市群空间结构的转变,城市群功能分工与人口集聚会呈现不同的空间效应。通过对比分析城市群功能分工与人口集聚的空间效应,可分析不同城市群的协同发展水平。为了对上述假设进行检验,本文选取长三角城市群26个城市、京津冀城市群13个城市、珠三角城市群21 个城市作为研究样本,考察了在不同城市群空间结构下,城市群人口集聚与功能分工的空间效应。本文采用三大城市群2010—2020 年的面板数据,建立了空间联立方程模型,实证结果表明:(1)从城市群功能分工与人口集聚的空间溢出效应来看,不同城市群呈现不同的特点,长三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群呈现不同的发展水平。(2)长三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群均不存在显著的功能分工与人口集聚的正向空间交叉效应,三大城市群未达到一体化发展水平。(3)整体而言,长三角城市群协同发展水平高于珠三角城市群和京津冀城市群。