GDP构成中内外循环的再测算:基于进口分解的视角

2023-12-15李俊锋李鲲鹏

李俊锋,李鲲鹏

(1.华北科技学院经济管理学院,北京 101601;2.首都经济贸易大学a.经济学院;b.国际经济管理学院,北京 100072)

0 引言

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是对“十四五”和未来更长时期中国经济发展战略、路径作出的重大调整和完善,是着眼于中国长远发展和长治久安作出的重大战略部署,对于中国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,对于促进世界经济繁荣,都会产生重要而深远的影响。

自双循环新发展格局提出以来,学术界已做了大量研究,相关理论机理的研究很多,实证方面的研究还比较少。陆江源(2020)[1]较早关注双循环的实证测算,借助OECD的国际投入产出表数据,将GDP分解为纯国内循环创造部分和参与国际循环创造部分,得出中国内循环的比重在不断上升的结论。黎峰(2021)[2]基于全球价值链视角,利用投入产出模型,度量了内循环和外循环的程度,得出中国经济已经呈现以国内循环为主的特征的结论。周玲玲等(2021)[3]构建了省级区域间投入产出表,测算出消费、投资和出口的直接依存度和间接依存度,并进行了省级层面和行业层面的比较。丁晓强等(2021)[4]也利用中国省级投入产出表,构建了反映经济循环导向的省际调出与出口比较偏好指数,分析了这一指数的地域差异。黄群慧和倪红福(2021)[5]构建了基于供给端和需求端的国内国际双循环测度指标,测算了中国国内经济循环的依赖程度。裴长洪和刘洪愧(2021)[6]指出了外贸依存度指标存在的问题,基于流通视角认为“以国内大循环为主体”还表现为国内贸易始终大于国际贸易。汪建新和杨晨(2021)[7]利用OECD-TiVA行业投入产出数据库,对中国和主要发达国家各行业出口贸易中国内增加值的占比情况进行了国际比较,得出国内循环参与经济循环的总体比重不断攀升的结论。

基于国民收入核算理论,用支出法核算的国内生产总值(GDP)反映的是整个社会购买本国生产的最终产品的总支出。考虑到消费、投资和出口中包含了对国外生产的进口品的支出,所以支出法核算GDP时要减去进口,一般用总的出口减去总的进口,形成净出口。这样,支出法核算的国内生产总值就由消费、投资和净出口三个部分组成。在双循环分析框架下,如果使用净出口来反映外需或外循环,出口和进口相互抵消,那么作为内循环的消费和投资中又包含了不属于本国生产的进口消费品和进口投资品,必然会低估外循环的比重,而高估内循环的比重[8]。考虑到国内消费、投资和出口中都包含了对进口品的支出,自然可以分别从消费、投资、出口中减去相应的进口部分,而不是集中从出口中减去全部进口。即:GDP=(国内消费-用于消费的进口品)+(国内投资-用于投资的进口品)+(出口-用于出口的进口品)。将前两部分作为内循环部分,第三部分作为外循环部分,这样来测算内外循环占比更合理,既不会低估外循环,也不会高估内循环。本文依据联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)的BEC(Broad Economic Categories)分类法和全球价值链分析框架,把进口分解为进口消费品、进口资本品和进口中间品,进口消费品归入国内消费,进口资本品归入国内投资。考虑到投资和出口中都用去了一部分进口中间品,所以进口中间品又可以进一步分解成投资中用去的中间品和出口中用去的中间品(如出口成品中用的进口配件)两个部分。

本文基于进口分解视角,利用中国31 个省份1998—2017 年的数据重新测算了GDP 中的内外循环占比,并进行了东、中、西部地区的区域异质性分析。相较于已有研究,本文可能的边际贡献有:(1)用BEC分类法和全球价值链分析框架将进口分解到消费、投资和出口中,克服了传统方法直接按净出口分析外循环贡献的缺陷,更为客观地呈现内外循环的比例变化。利用全球价值链理论进一步分解进口中间品,在方法上具有一定创新。(2)直接使用连续年份的省级统计数据,化繁为简,克服了利用投入产出表分析时年份不连续的问题。(3)利用省级层面数据,进一步分析了东、中、西部地区内外循环结构的异质性。(4)把作为残差项的省际贸易净流出数据和国内大循环联系起来,探讨了其内在关系。

1 进口分解

1.1 进口分解视角下省级支出法GDP核算公式

根据国民收入核算理论,用支出法核算的国内生产总值=国内消费+国内投资+净出口,其中政府消费和政府投资包含在前两项中。在统计实践中,用支出法计算的国内生产总值由最终消费、资本形成总额和净出口总额三个部分组成。作为非独立关税区的省级区域,其生产总值中的净流出不仅包含净出口到中国关境之外的外贸净出口,还包含净流出到中国关境以内、省域以外的省际贸易净流出。因此,省级支出法GDP的核算公式为:

在公式(1)中,净出口由外贸出口和外贸进口相减得到,两个外循环变量相互抵消,作为内循环的消费和投资中又包含了不属于本国生产的进口消费品和进口投资品,此消彼长,必然会低估外循环的比重,而高估内循环的比重,不能客观准确衡量GDP 中内外循环的占比。考虑到全部的消费、投资和出口中也包含了国外生产的进口商品,可以把外贸进口分解到这三项中,而不是全部从出口中减去。这样,公式(1)变为:

公式(2)中的第①省级进出口贸易数据的另一种统计口径是经营地标准,考虑到贸易集散地的贸易偏转效应,本文没有使用经营地标准。由于难以获得足够的口径一致的省级对外服务贸易数据,因此本文的对外贸易数据只涉及货物贸易,不包括服务贸易。②④项为省级支出法GDP 的内循环部分,第③项为外循环部分。其中,第④项省际贸易净流出不是直接的统计数据,是根据各省份GDP 总额减去前三项得出的。

1.2 进口分解方法和结果

依据联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)的BEC(Broad Economic Categories)分类法,根据商品的用途及属性对进口商品进行分类,界定“用于工业生产的商品”为中间品;界定“用于消费用途的商品”为消费品;界定“用于资本投资的商品”为资本品[9]。按照BEC 编码加总计算进口中的中间品、消费品和资本品的比重[10]。进口消费品被国内消费者消费,进口资本品被用于国内投资。这两项进口品分别归入国内消费和国内投资中。进口中的中间品的情况比较复杂,有一部分被用于国内投资,有一部分被用于出口,所以需要进一步分解。有多少进口中间品被用于出口?这是一个测算难点。简单使用加工贸易比重来测算会存在较大误差,因为大量非加工贸易也用到了进口中间品。基于此,本文借鉴基于中间品贸易的全球价值链理论来测算这一部分的占比。全球价值链分析过程使用多地区投入产出表(MRIOT)进行增加值贸易核算[11]。与传统方法根据产品来源核算贸易额不同,增加值贸易核算按照增加值的来源核算出口贸易额,可以区分国内部分和国外部分的贡献。增加值出口贸易额(VA-export)等于国内增加值(Domestic Value Added,简写为DVA)和国外增加值(Foreign Value Added,简写为FVA)之和。国外增加值(FVA)部分反映了中间品贸易的情况,为一国出口中使用的其他国家提供的中间产品部分,比如中国出口的手机中使用的进口配件。可见,出口中的国外增加值部分近似等同于进口中间品被用于出口的部分。需要指出的是,由于增加值贸易核算方法核算的出口贸易额避免了各国贸易中涉及中间品的重复计算,因此和BEC 商品来源核算计算的出口额并不相等,使用Eora投入产出表测算的国外增加值(FVA)绝对额也不能等同于出口中使用的进口中间品绝对额。进口中间品和国外增加值不能直接相减,要解决这个问题,可以使用国外增加值的占比来进行测算。具体过程是:先求出国外增加值(FVA)占增加值出口(VA-export)的比例,这个比例可以看成出口中的中间品占比,再用这个比例乘以BEC核算的出口总额,得出出口中使用的进口中间品数额,总的进口中间品减去这个数额就是剩下的用于投资的进口中间品部分。至此,进口中的消费品归入国内消费,一部分中间品归入出口,资本品和剩余的中间品归入国内投资,这样就可完全把进口分解到消费、投资和出口中。下页表1是根据以上方法得出的国家层面进口分解比重。

表1 进口分解到消费、投资和出口中的比重(国家层面)(单位:%)

2 进口分解后内外循环占比测算

2.1 数据来源

由于没有对应于BEC 分类的省级贸易结构数据,因此本文统一采用国家层面的进口分解比例对省级外贸进口数据进行分解。本文使用的1998—2017年中国31个省份(不含港澳台)支出法地区生产总值核算数据来自《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴。国内消费使用最终消费(亿元)数据,国内投资使用资本形成总额(亿元)数据,考虑到跨省异地通关给贸易数据带来的地域不确定性,本文使用按货源地和目的地标准统计的省级进出口贸易数据①省级进出口贸易数据的另一种统计口径是经营地标准,考虑到贸易集散地的贸易偏转效应,本文没有使用经营地标准。由于难以获得足够的口径一致的省级对外服务贸易数据,因此本文的对外贸易数据只涉及货物贸易,不包括服务贸易。,进出口贸易数据按当年平均汇率换算成人民币(亿元)。

2.2 内外循环平均占比

图1是进口分解后31个省份消费、投资和出口三大部分平均占比走势图。可以看到,去除进口中间品后的货源地出口,从1998年的18.3%上升到2007年的峰值33%,然后开始下降,到2017 年降到17%,占比走势呈现明显的“倒U”型特征。再来看代表内循环的消费和投资的占比变化,去除进口消费品的国内消费总体波动不大,先小幅下降,2008年以后又开始持续攀升,总体占GDP的一半左右。去除进口投资品后的国内投资呈现较为明显的“U”型特征,先由1998 年的31.4%下降到2004 年的20.2%,然后又稳步攀升到40%左右。在2008 年,受国际金融危机影响,呈现投资和出口交叉升降的明显特征。图2把内循环指标合并,用堆积面积图更直观地呈现了中国GDP 构成中内外循环占比的年度变化。

图1 进口分解后三大部分占比

图2 GDP构成中内外循环占比

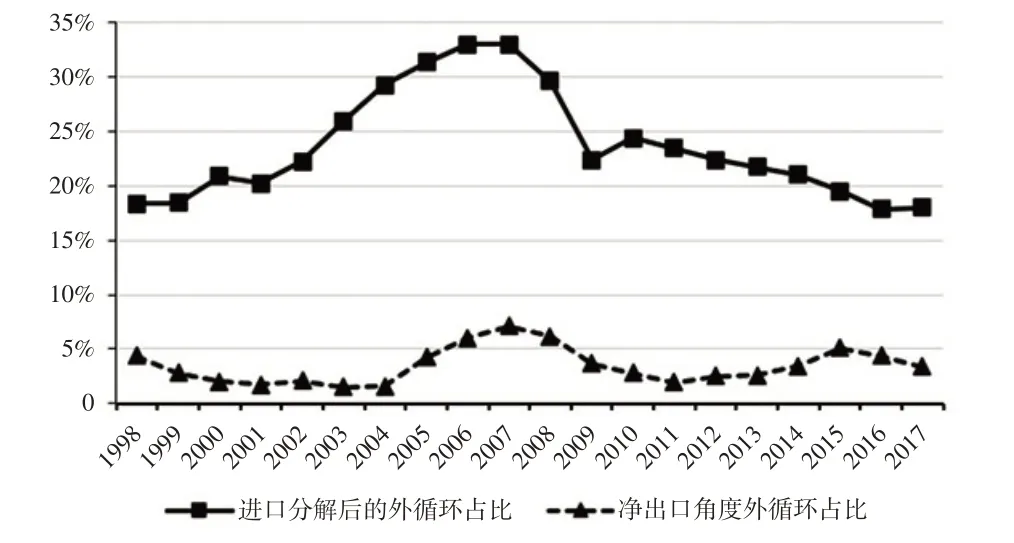

在进口分解框架下测算的外循环占比明显高于在传统框架下使用净出口测算的占比。图3 比较了用两种不同方法测算的外循环占比。1998—2017 年,用进口分解方法测算的外循环占GDP 的比重的均值为23.66%,而从传统净出口角度测算的比重仅为3.46%。通过重新测算,可以发现外循环在我国经济发展中依然占有重要地位。

图3 两种不同测算方法下的外循环占比

2.3 内外循环占比的区域差异

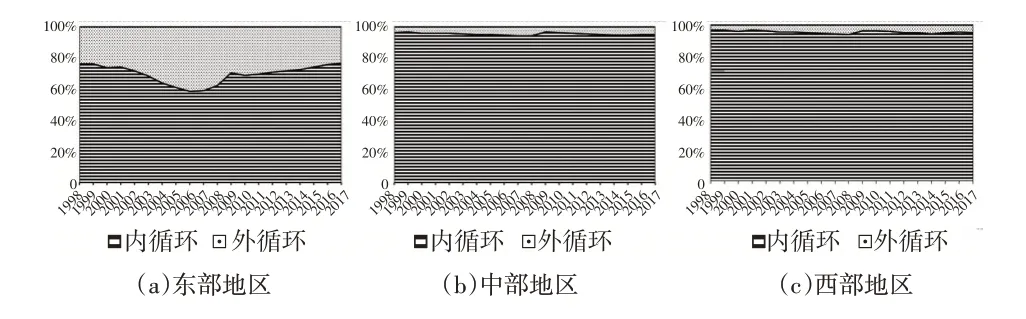

中国31个省份的平均数据展现了国家宏观层面内外循环占比的变化。由于经济发展水平和区位差异,因此东、中、西部地区①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。在内外循环占比上可能存在区域差异。需要指出的是,理论上,如果不考虑缺失的服务贸易数据的影响,各省份省际贸易净流出相互抵消,那么全国省际贸易净流出之和应为零。所以,测算31 个省份平均内外循环占比时不考虑公式(2)中的第④项省际贸易净流出。但分区域测算时,不同区域的省际贸易净流出不尽相同,有的地区流出大于流入,贸易净流出为正值;有的地区流入大于流出,贸易净流出为负值。所以,必须把公式(2)中的第①②④项作为该区域支出法GDP 的内循环部分,第③项作为外循环部分。下页图4 比较了三大地区的内外循环平均占比情况。可以看出,东部地区外循环占比明显高于中西部地区,并且也呈现先升后降趋势。东部地区外循环占比的峰值为2006年的41.7%,而中西部地区外循环占比长期徘徊在3%到6%之间。可见,内外循环占比存在比较大的区域差异,东部地区得益于接近外部市场的区位优势和较好的产业基础,外循环占比明显高于全国平均水平,中西部地区外循环占比偏低,反映出东部地区参与国际循环的竞争力明显强于中西部地区。

图4 三大地区内外循环占比

3 拓展分析:省际贸易净流出的区域差异与国内大循环

目前没有直接统计的省际贸易数据,学者们主要是从不同角度进行估算或者使用代理变量来研究省际贸易。徐现祥和李郇(2012)[12]利用省际铁路运输量作为代理变量来分析省际贸易规模。更多的研究通过编制区域间投入产出表来测算省际贸易[13]。从结构关系上看,省际贸易净流出反映了省外国内市场对本省产品的净需求,在一定程度上也反映了省际贸易的情况[14]。本地市场效应理论认为,某地区相对市场需求规模的扩大会使该地区产品销往其他地区的相对贸易量增加[15]。依据此理论推理,以残差项测算出的省际贸易净流出在一定程度上可以反映所在地区参与国内大循环的程度和地位。图5 是东、中、西部地区平均省际贸易净流出走势图。可以看出,东部地区净流出规模远大于中部地区,中部地区净流出规模又高于西部地区。从时间上看,净流出规模的区域差距有扩大趋势。净流出为正的省份主要分布在东部地区,而中西部地区绝大多数省份表现为省际净流入,反映出东部地区在国内大循环中处于主导输出地位,东、中、西部地区之间呈现比较明显的区域供需互补特征。

图5 东、中、西部地区省际贸易净流出走势图(1998—2017年)

4 结论与启示

本文依据联合国商品贸易数据库BEC 广泛分类法把进口分解到消费、投资和出口中,利用省级国民经济核算数据重新测算了GDP中的内外循环占比,结果显示,新测算的外循环占比明显高于在传统框架下使用净出口数据测算的占比,有利于纠正“外需变得无足轻重”的错误认识。经过对东、中、西部地区进行区域异质性分析发现,东部地区外循环占比明显高于中西部地区。比较各地区省际贸易净流出规模后发现,东部地区贸易净流出规模高于中西部地区,区域间呈现供需互补特征。区域异质性分析结果表明,东部地区参与国际循环的竞争力更强,在国内大循环中也处于主导地位。

基于上述分析结果,本文提出以下建议。第一,继续重视利用外部市场,推进更高水平对外开放。从新的测算结果看,外循环的占比依然较高,对经济增长的作用不可忽视。内需潜力的挖掘和释放受多种因素影响,短时间内不容易明显提升,中国经济还需要继续发挥外部需求对就业和经济增长的拉动作用。第二,坚持全国一盘棋思想,在构建双循环新发展格局过程中要注重区域协调。东、中、西部地区不同的资源禀赋决定了内外循环占比的差异,要鼓励各地区立足比较优势,扩大对外开放,构建沿海和内陆双向互济的开放格局。第三,强化东、中、西部地区间各类要素联动,畅通国内大循环。在利用好区域互补性的同时,注重缩小区域差距,引导东部地区资金、技术、产业向中西部地区转移,把需求牵引和供给创造有机结合起来,推进东、中、西部地区协同联动发展。