基于DPSIR-SBM框架的旅游生态安全时空动态及影响路径

——以云南省为例

2023-12-09陆保一,明庆忠,史鹏飞,刘安乐,3,郭向阳

陆 保 一,明 庆 忠,史 鹏 飞,刘 安 乐,3,郭 向 阳

(1.云南师范大学地理学部,云南 昆明 650500;2.云南财经大学旅游文化产业研究院,云南 昆明 650221;3.六盘水师范学院经济管理学院,贵州 六盘水 553004;4.贵州财经大学工商管理学院,贵州 贵阳 550025)

0 引言

当前环境污染、气候变暖、土地退化等生态安全问题对人类社会及其共同家园产生了深刻影响,并成为可持续性科学及联合国2030年可持续发展议程的重要议题[1,2]。旅游业作为全球增长最快的行业之一,在促进经济发展与城市化进程等方面发挥着显著作用[3],然而,大规模旅游开发与旅游活动引致的环境负外部效应逐渐凸显,旅游人地关系日趋紧张,对旅游地生态安全及可持续发展提出了重要挑战,因此,旅游生态安全成为旅游可持续发展研究的科学命题。

旅游生态安全是指通过旅游资源的科学开发与生态环境的有效管理,使旅游地生态系统结构和功能处于不受威胁或少受威胁的健康状态,并能实现旅游地复合生态系统(环境—经济—社会)协调发展[3,4]。国外相关研究始于20世纪80年代,早期关注旅游环境影响[5],而后拓展至旅游环境容量[6]、可持续性旅游[7]、旅游生态效率[8]、旅游生态安全测度[9,10]等方面。国内研究自21世纪以来成果增多,研究内容涵盖宏观[11]、中观[3]、微观[12]等多层级尺度,形成包括内涵诠释[4]、测度评价[3]、空间效应[11]、影响因素[13]、格局预测[14]、仿真模拟[15]等内容的分析体系;指标框架以DPSIR概念模型的应用最广泛[16,17],也涉及PSR-SEE[3]、TQR[4]、IRDS[18]等概念模型;研究方法多采用TOPSIS法[3]、灰色关联投影法[4]、生态足迹法[19]、模糊物元模型[20]、网络DEA模型[21]等测度旅游生态安全,并借助空间计量模型[11]、面板分位数[13]、地理探测器[16]、障碍度模型[20]等分析旅游生态安全的影响因素。

综上,学界有关旅游生态安全的研究内容不断深化,研究视角及方法日趋多元,但仍存在以下局限:①现有研究多将DPSIR框架理解为同一时期内的“循环结构”,在实证测评中较少考虑旅游业的非期望产出;②传统数理统计、计量经济及空间统计方法多基于单因素视角下的对称性假设,难以识别多因素视角下的非对称关系及多重并发性的复杂交互影响路径;③旅游高速发展的生态敏感区是旅游生态安全研究的关键区域,以往文献对于生态屏障功能显著且复合生态系统快速嬗变的典型省区关注不足。鉴于此,本文以旅游高速发展且生态屏障功能显著的云南省为例,基于跨时期的DPSIR-SBM理论框架遴选评价指标,利用考虑非期望产出的Super-SBM模型揭示旅游生态安全系统的动态演变特征,并结合模糊集定性比较分析(fsQCA)方法从多因素视角剖析不同因素的复杂交互影响路径,以期丰富旅游生态安全研究的理论基础和方法体系,并为案例地及其他省域旅游业可持续发展提供借鉴。

1 理论框架和指标体系构建

1.1 跨时期的DPSIR-SBM理论框架

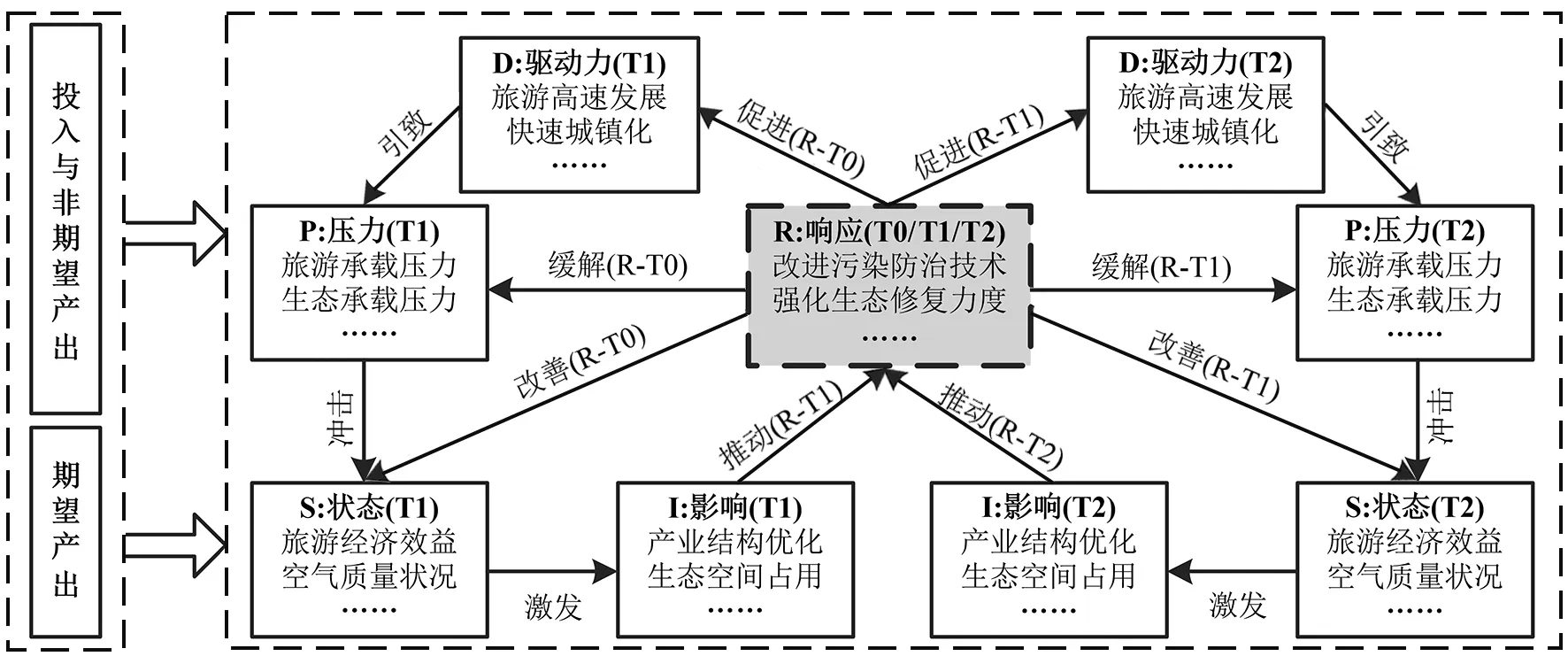

系统论的发展推动可持续发展领域评价模型的嬗变[13],欧洲环境署(EEA)基于系统思想及环境问题产生的复杂因果链角度,建立了表达系统要素间信息耦合关系的“驱动力—压力—状态—影响—响应”(DPSIR)概念模型[14],该模型因逻辑清晰、综合性强等优点,近年来在旅游生态安全研究领域表现出超强适应性。结合DPSIR概念模型,有助于审视旅游生态安全系统非线性及自组织的复杂运行过程。具体而言[13,14],在旅游地大规模开发背景下,旅游发展、人口增长及快速城镇化等社会经济变量成为扰动旅游生态安全系统的初始驱动力(D);随着旅游要素流大规模涌入及旅游化进程不断加快,旅游地将面临服务供给、交通承载及资源利用等压力(P),并引发资源消耗与环境污染等问题;在驱动力及压力冲击下,旅游地生态系统结构与功能发生变化,并促使旅游地经济发展、空气质量及生态文明建设等形成不同状态(S);旅游生态安全系统的综合状态将对旅游人地关系产生积极或消极影响(I),主要体现在产业结构优化、旅居环境改善及生态空间占用等方面;为缓解旅游发展对生态环境的消极影响,人类社会将通过改进治污技术、强化生态修复力度及提升社会环保意识等措施予以积极响应(R),并随之对驱动力、压力及状态等子系统产生反馈效应,进而保障旅游地复合生态系统协调运行。然而,DPSIR概念模型中人类社会响应措施的实施效果存在滞后性,对系统内其他子系统产生的反馈效应并不会在当期显现[22]。在响应措施的驱动下,系统内各子系统的要素流动与资源重组将呈现出跨时期的动态性特征,这决定了DPSIR概念模型并非是同一时期内的“循环结构”,实质上应为具有动态性特征的跨时期循环体系。

DPSIR框架下的旅游生态安全系统是环境—经济—社会要素交互作用的复杂开放系统,系统内各子系统存在复杂、动态的交互作用关系,系统运行过程同样具有跨时期的动态特征。同时,随着人类社会环保意识觉醒,旅游业不再是“无烟产业”的标杆,旅游发展引致的环境污染与生态破坏客观上要求旅游生态安全评价不能忽视旅游业的非期望产出。因此,开展基于“投入—产出”视角的跨时期系统评估,能使实证测评更贴近旅游生态安全系统的发展实际[21]。鉴于此,本文在既有研究[10,16]基础上,进一步阐明DPSIR概念模型的动态性特征,结合考虑非期望产出的Super-SBM模型,构建适用于旅游生态安全系统评估且具有动态性特征的DPSIR-SBM理论框架(图1)。在该框架中,将压力解构为旅游承载压力与生态承载压力[23],并以当期响应效果(R-T0)作为下一期(T1)的投入要素,以实现系统内各子系统的跨时期(T0/T1/T2)循环。在“投入—产出”变量设定方面,以上一期的响应、驱动力及旅游承载压力为投入,状态及影响为期望产出,生态承载压力为非期望产出[10,16]。相比在实证测评中较少考虑旅游业非期望产出以及将DPSIR等单一概念模型理解为同一时期内“循环结构”的新近成果[13,14],该框架能有效解决旅游生态安全系统的跨时期测度问题,具有较强的适用性与科学价值。

图1 跨时期的DPSIR-SBM理论框架Fig.1 Inter-temporal DPSIR-SBM theoretical framework

1.2 指标体系构建

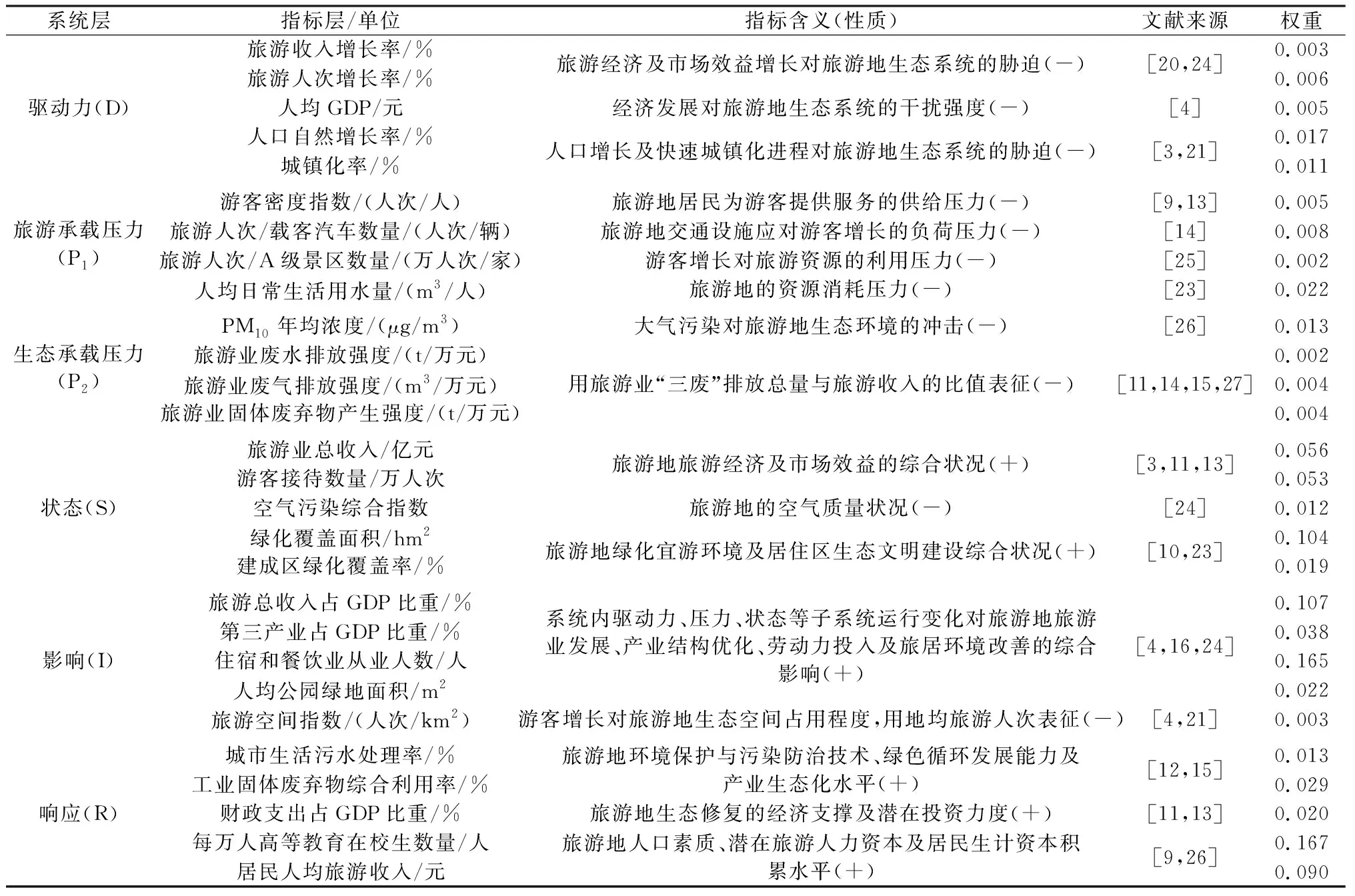

1.2.1 评价指标选取 以DPSIR-SBM理论框架为依据遴选指标并设定“投入—产出”变量。基于旅游地复合生态系统协调发展视角,对既有文献使用的高频指标进行汇总,遵循系统性、普适性、数据可得性等原则并征求专家意见,构建旅游生态安全系统评价指标体系(表1)。参照已有研究[10,16],设定D、P1与上一年度的R为投入,S、I为期望产出,P2为非期望产出。同时,为保证各指标在“纵横向”(时期、地区)上均具有可比性,依托“整体规范化、分时标准化”原则对面板数据进行标准化处理[28],并结合熵值—线性加权法测度各指标历年平均权重及子系统的综合水平。

表1 旅游生态安全系统评价指标体系Table 1 Evaluation index system of tourism ecological security system

1.2.2 影响因素指标选取 从认识论的角度看,旅游人地关系地域系统包括人类旅游活动系统与地理环境系统,“人”在旅游人地关系中处于主动地位,并凭借其主观能动性对“地”系统施加影响[29]。旅游生态安全系统是具有显著“人地综合”特性的复杂开放系统,人类旅游活动及其相关的社会经济活动是旅游生态安全状况演变的主要扰动因素,因而,既有研究多从“经济—社会”视角,依托评价指标考察不同因素对旅游生态安全状况的影响程度,主要遵循“纳入全部指标”[3,10]与“遴选关键指标”[11,13,23]的思路,“遴选关键指标”有助于深入解析不同因素的影响机理,目前在相关研究中应用广泛。本文在借鉴既有研究[11,13,23]基础上,综合考虑指标权重、代表性及典型性,按照“遴选关键指标”的思路选取旅游生态安全系统的影响因素指标(表2),具体包括:①经济发展水平。区域经济发展可加快旅游资源开发进程,拓展旅游地发展空间,并能通过反哺效应为旅游地生态治理提供资金支持与物质保障,从而改善旅游生态安全状况[13]。②旅游负荷水平。旅游地快速发展阶段通常伴随着旅游要素流的规模性涌入,而合理的旅游负荷水平有助于发挥旅游要素流的集聚效应,推动区域旅游发展产生正外部性,对于提升旅游生态安全水平具有一定裨益[11]。③旅游发展水平。旅游发展水平提升有利于吸引旅游投资并强化产业乘数效应,优化旅游业与相关产业的资源配置效率,促使区域产业结构趋向高级化与合理化,可为旅游生态安全状况优化提供重要动力[23]。④劳动力投入量。旅游业具有鲜明的劳动密集型特点,劳动力供给的增加可在一定程度上揭示区域旅游发展状态,同时也可满足大规模旅游开发的人力资源需求,有助于优化旅游生态安全水平[9]。⑤环境治理力度。强化环境治理力度有利于提升旅游业生态化水平,推动旅游经济增长方式转型,并能通过革新防污治污技术、完善环境监管制度、转变生产生活方式等多种途径影响旅游生态安全状况[11]。⑥政府投入水平。政府投入增加有助于旅游公共基础设施及产业配套设施建设,对于推动旅游地开发建设、弥补市场调节不足、强化生态修复治理能力及促进旅游要素合理配置具有重要意义,因而有助于旅游生态安全系统的优化调控[10]。⑦教育发展水平。教育发展水平提升有助于居民确立生态价值观并强化环保行为倾向,促使其旅游行为更生态化,消费方式更趋向绿色低碳,对于改善旅游生态安全状况具有积极作用[13]。

表2 旅游生态安全系统影响因素指标体系Table 2 Index system of influencing factors of tourism ecological security system

2 研究方法与数据

2.1 研究方法

2.1.1 考虑非期望产出的Super-SBM模型 考虑非期望产出的SBM模型难以区分多个有效决策单元间的差异,而Super-SBM模型有效解决了多个决策单元间的相对有效问题[10],故本文借助考虑非期望产出的Super-SBM模型测度旅游生态安全水平,具体公式见文献[23]。

2.1.2 定性比较分析(QCA)方法 QCA方法根植于还原论向整体论转换的科学思潮,是基于整体论且体现复杂性科学思维的社会科学方法论,目前已在管理、经济、政治等学科领域得到广泛应用[30]。QCA方法将研究案例视为复杂条件的组合,通过分析多因素的组态效应(路径)揭示条件变量与结果变量间的复杂因果关系,在解析等效路径、并发条件及非对称关系等因果复杂性问题方面具有显著优势[31]。此外,QCA方法可解释3个以上变量的交互作用,且无需考虑变量内生性及多重共线性等问题,一定程度上弥补了对称性假设下传统数理统计、计量经济及空间统计方法的不足[30]。随着QCA方法的深化发展,模糊集定性比较分析(fsQCA)方法突破了早期QCA方法仅能处理类别问题的局限,通过对案例数据进行赋值定级,对复杂因果关系的解释途径更具合理性[32]。本文利用fsQCA方法探究多因素对旅游生态安全水平的复杂交互影响路径。

2.2 案例地选取

云南省拥有高原湖泊、热带雨林、冰川雪山等多种高品质旅游资源,具备发展旅游的天然优势。自2006年以来,云南省旅游市场经济效益持续提升,旅游总收入、总人次分别由2006年的499.78亿元、7 902万人次增至2019年的11 035亿元、80 716万人次,年均分别增长26.58%、19.57%,旅游业已成为全省社会经济发展的重要支柱产业。然而,云南省由于地处不同生态系统的交界过渡带,自然环境条件复杂,环境异质性较高,生态系统抗干扰能力较弱,生态环境敏感[33,34]。在旅游高速发展背景下,云南省重要生态系统保护与修复面临较大压力。一方面,高强度旅游开发使水域、植被等空间受到挤压,导致土地、水等资源日趋紧张;另一方面,随着旅游者的规模性涌入,旅游活动产生的垃圾和污水不断增多,致使旅游地生态环境质量下行风险增大[35],旅游资源开发与生态环境协调发展水平总体较低[36]。可见,云南省具有旅游高速发展与生态环境敏感并存的特征,使其旅游发展与环境治理的矛盾更突出[24]。因此,选取云南省为研究案例,探查其旅游生态安全系统的时空动态及影响路径,具有区域典型性和重要研究价值。

2.3 数据来源

在考虑云南省2006年实施旅游“二次创业”战略、2013年开展“旅游强省”建设等重大政策因素基础上,结合旅游市场经济效益增长趋势,可将2006—2019年视为云南省旅游业的高速发展阶段,该阶段旅游业发展对生态系统的扰动较突出,具有开展旅游生态安全研究的典型价值。根据DPSIR-SBM理论框架中“响应”变量需要跨时期的设定要求,将实际研究时段确定为2007—2019年,并选取2013年作为重要研究节点。研究数据主要来源于2007—2020年《中国城市统计年鉴》《云南统计年鉴》、云南省各市州《统计年鉴》、2006—2019年国民经济与社会发展统计公报、云南省文化和旅游厅及各市州政府部门网站等,部分缺失数据采用线性插值法补全;行政区划矢量数据来源于云南省自然资源厅地理信息公共服务平台(https://yunnan.tianditu.gov.cn/index)。

3 旅游生态安全系统的时空动态特征

3.1 旅游生态安全水平的时序变化特征

基于Matlab 2020a软件测算云南省旅游生态安全系统的综合水平,并借助Origin 2017软件绘制旅游生态安全水平箱线图(图2)。从图2看:①2007—2019年云南省旅游生态安全水平均值由0.622升至0.831,年均增长2.421%,整体呈现波动上升态势,但2013年以前增速较低且波动较大,这可能是受期初云南省旅游高速发展、快速城镇化对生态环境的冲击日益加强,旅游环境承载压力增大,以及2008年国内雨雪冰冻自然灾害、国际金融危机扩散蔓延等因素影响。②研究期内箱体右侧数据点分布渐趋集中,且2013年以后向上敛缩态势愈发显著,表明云南省各市州旅游生态安全水平不断提升,发展差距逐渐缩小,极化发展的“马太效应”不断减弱,旅游开发与生态环境保护的良性互动机制趋于优化,这与云南省2013年以来实施“旅游强省”、加快发展全域旅游等战略部署、建立健全生态文明制度体系以及践行旅游发展生态化和生态建设旅游化的绿色发展理念密切相关。

图2 旅游生态安全水平箱线图Fig.2 Box plot of tourism ecological security level

3.2 旅游生态安全水平的空间动态特征

运用ArcGIS 10.2软件从局部角度解析云南省旅游生态安全水平的格局演变特征。鉴于目前旅游生态安全等级的划分标准不一,借鉴相关研究[37],以观测年份各市州旅游生态安全水平与云南省旅游生态安全水平均值之比a为参考,将研究区划分为不安全(a≤0.5)、较不安全(0.5

注:审图号为云S(2021)61号,底图无修改。图3 旅游生态安全水平的空间格局动态Fig.3 Spatial pattern evolution of tourism ecological security level

从图3看,2007—2019年云南省各市州旅游生态安全等级跃升态势明显,不安全与较不安全级(低于云南省旅游生态安全水平均值)市州持续减少,其数量占比由期初的75%降至期末的50%,表明云南省旅游生态安全水平不断提升,极化发展态势不断减弱,这与上文箱线图的分析结果一致。具体看:①研究期内不安全级市州持续缩减,大多向上一层级或更高层级转化,大致呈孤立分布格局且空间收敛态势显著;②较不安全级市州在期初覆盖范围广泛,数量占比较高(56.25%),至期末其数量占比降至43.75%,且空间分布较稳定,具有一定的空间锁定效应;③临界安全级市州在2013年首次出现,至期末则表现出显著的空间扩张态势,其数量占比与较不安全级市州持平,并形成集中连片分布的空间格局;④安全级市州在期初主要包括昆明、红河、德宏及迪庆,呈现多极核离散布局态势,至期末多向临界安全级演变,其数量占比由期初的25%降至期末的6.25%,从侧面反映出云南省旅游生态安全状况依然堪忧,亟待进一步完善旅游生态安全响应机制。综上,云南省各市州旅游生态安全水平空间格局变化显著,总体经历了极化布局至均衡化布局的演变过程,在期末呈现出以安全与临界安全级市州为核心区、不安全与较不安全级市州为边缘区的“核心—边缘”式空间结构。

究其原因:①期末处于旅游生态安全核心区的市州大多为热门旅游目的地及其周边地带,旅游经济效益良好、旅游资源品牌优势突出,在生态环境保护的倒逼机制作用下,旅游生态安全等级较高。如昆明、大理、丽江、西双版纳作为著名旅游城市,拥有石林、洱海、古城及热带雨林等高品质旅游资源,旅游市场规模效应、生态环保投入力度及旅游要素配置效率位居全省前列,旅游复合生态系统效益产出较高;曲靖、红河、文山等市州受省会昆明的标杆效应与扩散效应影响,旅游经营管理理念更新迅速,加之其经济基础相对坚实,用于环境治理与生态修复的资金较充裕,因而旅游生态安全状况改善明显;怒江州旅游生态安全水平较高,可能是由于其自然条件复杂、旅游开发强度较低且受周边市州涓滴效应影响,旅游复合生态系统状态相对稳定。②期末处于旅游生态安全边缘区的市州受制于区位条件、自然地理环境及旅游资源禀赋等多因素制约,旅游生态安全等级整体较低。一方面,这些市州多位于横断山区或省域旅游发展神经末梢,地质地貌条件复杂,生态环境敏感性高,且多为我国前期脱贫攻坚的重点区域,社会经济与旅游发展基础薄弱,生态治理能力不足,大规模旅游开发对生态环境的冲击效应较强,一定程度上牵制了旅游生态安全水平提升;另一方面,部分市州(如保山、迪庆)虽拥有火山热海、香格里拉等优质旅游品牌,但其高品质旅游资源丰度整体较低(期末边缘区市州数量占比为50%,但其4A级以上旅游景区数量仅占全省的32.93%),比较优势不突出,易受省内知名旅游城市屏蔽效应影响,旅游资源空间竞争能力较弱,难以形成旅游要素流的规模性集聚,旅游复合生态系统发展相对失衡,因而旅游生态安全水平较低。

4 旅游生态安全系统的影响路径分析

旅游生态安全水平(TES)的动态演变是多因素交互影响的结果,有必要从多因素视角对因果变量间的复杂交互影响路径进行科学解析。因此,结合fsQCA 3.0软件,以2019年数据为样本,从多因素视角深入探究条件变量(各影响因素)与结果变量(高、非高TES)间的复杂因果关系。

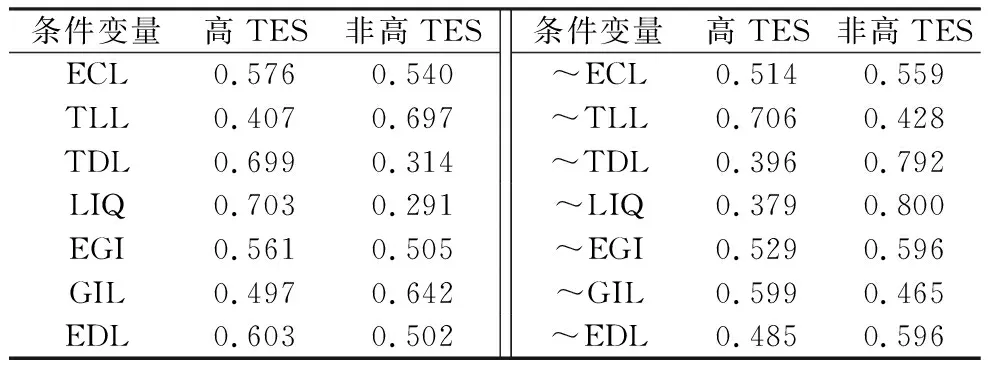

4.1 条件变量的必要性检验

根据fsQCA方法的分析步骤,需要借助集合理论对条件变量与结果变量的数据进行校准,并检验各条件变量是否为结果变量的必要条件。在数据校准方面,采用条件变量与结果变量的25%、50%、75%分位数值作为校准锚点,非高TES结果变量的校准通过高TES结果变量的非集实现[38];在必要条件分析方面,若单个条件变量的一致性水平大于0.9,则认为该变量是导致高、非高TES结果变量的必要条件[39]。条件变量的必要性检验结果(表3)显示,各条件变量的一致性水平均低于0.9,表明各因素均不构成产生高、非高TES的必要条件,单一条件变量并不能导致结果变量的产生。因此,需要对各条件变量的组态进行分析,以识别多因素对旅游生态安全水平的复杂交互影响路径。

表3 条件变量的必要性检验Table 3 Necessity test of conditional variables

4.2 条件变量的组态分析

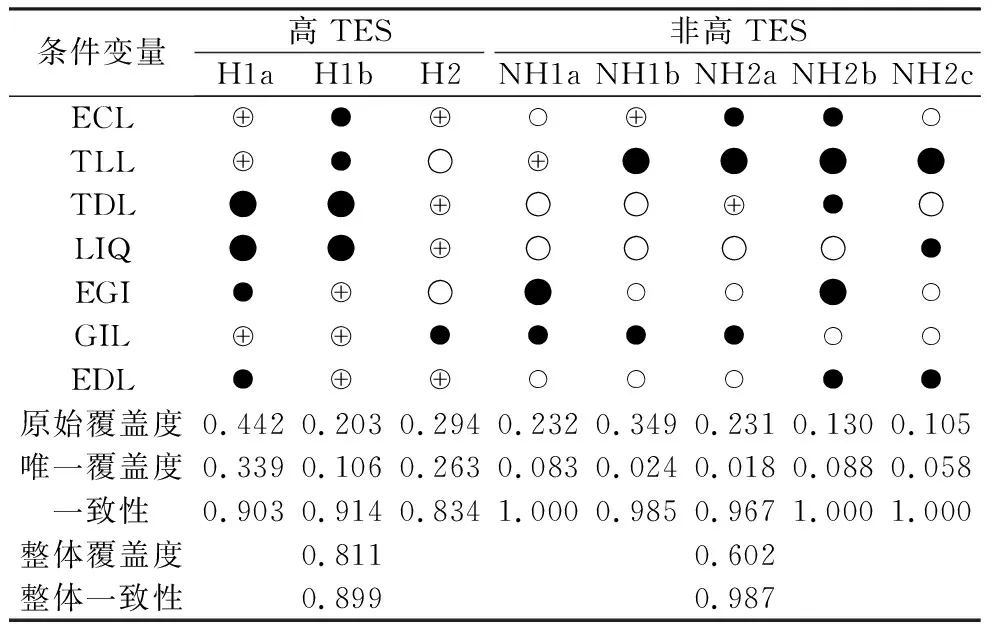

条件组态分析是fsQCA方法的核心环节,也是揭示多因素复杂交互影响路径的重要依托。首先,结合案例数量与既有研究[30],设定一致性水平为0.8,PRI一致性阈值为0.75,频数阈值为1,模型最终保留8个高TES案例,7个非高TES案例。其次,在高TES的反事实分析中,依据单因素视角下的既有研究[11,13,23],设定各条件变量均“存在”;在非高TES的反事实分析中,由于目前仍缺乏各因素影响非高TES的文献证据与确切理论预期,设定各条件变量均“存在或缺席”。最后,基于标准分析得出简单解、中间解和复杂解,鉴于中间解能结合简单解识别核心条件与边缘条件[38],本文选择呈现中间解(表4)。

表4 条件变量的组合结果Table 4 Combination results of conditional variables

由表4可知,产生高、非高TES的条件组态共有8种,组态结果的整体一致性水平均高于0.8,表明这些组态是产生高、非高TES的充分条件;结合覆盖度指标可知,高、非高TES组态的整体覆盖度分别为0.811、0.602,说明各组态对于结果变量具有实质意义的解释力。可见,影响旅游生态安全水平的因素具有多重并发性,并由此形成引致同一结果的多条等效路径,且非高TES的组态并非是高TES组态的对立面,即产生高、非高TES的路径存在非对称关系。同时,将PRI一致性阈值调整为0.8,以检验上述条件组态的稳健性[37],结果发现新模型的条件组态与原模型一致,表明现有组态结果具有较好的稳健性,可进一步归纳产生高、非高TES的复杂交互影响路径。具体看:

1)产生高TES的影响路径:①多元要素聚合型。该路径对应的组态为H1a、H1b,即在政府投入未发挥显著作用情况下,依托高旅游发展水平与高劳动力投入量的双重核心驱动,辅之以较高的经济发展水平、旅游负荷水平、环境治理力度及教育发展水平,可以实现区域高TES,这在一定程度上印证了穆学青等学者的实证结论[13,23]。属于该路径的典型市州(昆明、大理、西双版纳、丽江、红河、曲靖等)多为知名旅游城市,高品质旅游资源富集,旅游客流吸引能力较强,旅游市场经济效益与旅游人力资源配置效率均较高,同时又具备较高的经济、教育及环境治理水平,多元要素产生的聚合效应有利于提升旅游复合生态系统的效益产出,因而其旅游生态安全状况良好。②政府投入弥补型。该路径对应的组态为H2,即在旅游负荷水平与环境治理力度均较低的情况下,可通过提升政府投入水平实现区域高TES。属于该路径的典型市州(怒江、文山等)主要位于滇西北横断山脉纵谷区及滇东南喀斯特生态脆弱区,自然地理环境条件复杂,生态敏感性及生态修复成本较高,其经济、旅游、教育、人力资源等要素影响均不显著,旅游客流集聚与环境治理能力也较弱,但依托高政府投入的投资引导效应,能促进旅游开发建设及产业要素高效配置,有助于弥补旅游客流集聚与环境治理能力较低的不足。此外,该路径通过发挥政府“看得见的手”的宏观调控作用,能强化这类市州的内在发展动力,并促使周边区域对其产生涓滴效应,进而使其旅游生态安全水平维持在较高层级。

2)产生非高TES的影响路径:①产业基础薄弱型。该路径对应的组态为NH1a、NH1b,表明在旅游发展水平、劳动力投入量、经济发展水平及教育发展水平均较低的情况下,即使旅游负荷水平、环境治理力度及政府投入水平较高,也可能产生区域非高TES。属于该路径的典型市州(昭通、临沧、普洱等)多处于省域旅游发展的薄弱地带,旅游资源的比较优势不突出,易受省内知名旅游城市屏蔽效应影响,难以形成旅游要素流的规模性集聚,面临着旅游市场经济效益与旅游人力资源禀赋不足的双重核心制约,且受多要素缺失产生的约束效应限制,旅游产业基础较薄弱,因而其旅游生态安全水平提升滞缓。②核心要素抑制型。该路径对应的组态为NH2a、NH2b及NH2c,表明即使旅游负荷水平、环境治理力度、经济发展水平、政府投入水平及教育发展水平较高,但若缺失旅游发展水平与劳动力投入量任一核心要素,仍可能产生区域非高TES。属于该路径的典型市州(迪庆、保山、德宏、楚雄等)拥有香格里拉、火山热海等部分优质旅游品牌,具备一定旅游发展基础,但受旅游市场经济效益低下或旅游人力资源禀赋不足的单一核心要素牵制,辅之以个别要素匮乏的叠加影响,致使其旅游生态安全水平仍较低。对比产生区域非高TES的5种组态发现,旅游发展水平与劳动力投入量不足是产生区域非高TES的核心要素,且高旅游负荷水平与高环境治理力度分别作为核心条件在各组态中出现,反映出旅游环境压力与遵循成本效应对旅游生态安全水平存在一定抑制作用,这可能与非高TES区域大多尚未进入稳固期的旅游地生命周期阶段有关。

5 结论与讨论

本文在深化DPSIR概念模型学理认知基础上,按照“理论框架构建—综合水平测度—时空动态刻画—影响路径剖析”的研究脉络,科学揭示2007—2019年云南省旅游生态安全系统的时空动态演变特征及影响路径。主要结论如下:①DPSIR概念模型是具有非线性、自组织及动态性等特征的跨时期循环体系,在实证测评中不可将其理解为同一时期内的“循环结构”。DPSIR框架下旅游生态安全系统的运行过程也具有跨时期的动态性特征,在考虑旅游业非期望产出情况下,DPSIR-SBM理论框架表现出较强的适用性与科学价值,能有效实现旅游生态安全系统的跨时期动态评估。②研究期内云南省旅游生态安全水平由0.622升至0.831,整体呈现波动中上升的发展态势,各市州发展差距不断缩小,旅游生态安全水平极化发展的“马太效应”有所减弱,旅游开发与环境保护的良性互动机制趋于优化,这与研究期内云南省强化旅游发展战略部署、健全生态文明制度体系及践行绿色发展理念有关。③云南省旅游生态安全水平的等级跃升态势明显,空间格局特征变化显著,总体经历了极化布局至均衡化布局的演变过程,在研究期末呈现出“核心—边缘”式空间结构,但处于旅游生态安全水平安全级的市州数量不断减少,且处于较不安全级的市州表现出一定的空间锁定效应,这从侧面反映出云南省旅游生态安全状况依然堪忧。④影响旅游生态安全水平的原因具有非对称性及多重并发性,并由此形成了多条等效路径。其中,实现高旅游生态安全水平的复杂交互影响路径包括多元要素聚合型、政府投入弥补型;导致非高旅游生态安全水平的复杂交互影响路径包括产业基础薄弱型、核心要素抑制型,旅游发展水平与劳动力投入量在非高旅游生态安全水平的影响路径中发挥核心作用,旅游负荷水平与环境治理力度则表现出区域影响异质性。

根据上述结论提出如下建议:未来各市州应树立生态共同体理念,打破行政区划壁垒,积极构建跨区域生态环境协同治理机制,强化生态环保投入力度,提升旅游生态系统承载力,进一步筑牢国家西南生态安全屏障,降低省域旅游生态安全状况恶化风险。属于政府投入弥补型路径的市州应依托政府宏观调控的引导效应,丰富经济、旅游、教育、人力资源等优质要素供给,引导财政资金向生态文明建设领域倾斜,积极构建跨区域生态补偿机制,推动向多元要素聚合型路径转变;属于产业基础薄弱型与核心要素抑制型路径的市州应结合自身品牌优势更新旅游经营管理理念,优化旅游资源要素配置,提升旅游产业生态化水平及绿色循环发展能力,推动旅游经济增长方式向集约型、绿色化转变,通过提高旅游市场经济效益与培育优质旅游人力资本夯实产业发展基础,推动其旅游生态安全状况改善。

需要指出的是:①QCA方法目前在时序动态层面的分析功能尚不成熟[31],因而本文仅进行了静态数据分析,未来应在结合多源数据完善旅游生态安全评价指标体系基础上[40],进一步探查复杂交互影响路径的变迁轨迹;②本文有关旅游生态安全系统时空动态的分析仍囿于传统地理学方法,在地理复杂性研究日趋深化背景下,未来应从复杂系统演化的角度充实研究内容,推动旅游生态安全系统的复杂网络科学研究;③新冠疫情对区域旅游发展产生了重大冲击[39],考虑到数据稳健性及案例地旅游发展的典型阶段,本文未将2020年纳入研究时段,未来可在缩短研究时间范围基础上,探讨疫情背景下不同因素对旅游生态安全系统的影响机理。