《理解当代中国》与“高级德语”课程思政建设

2023-12-06姚浩洋郭欣雨赵越孙晓慧次晓芳

姚浩洋?郭欣雨?赵越?孙晓慧?次晓芳

摘 要|随着我国当今教育改革不断深化,高校的思想政治教育工作进一步被指明了方向,针对学习不同语言学生设计了相关思政教材。本文从德语语言学习者的视角出发,深入阐述特色教材《理解当代中国》与大学高年级专业教材《高级德语》间的密切联系。提出实际可行的理论,指导两者的融合教授。

关键词|思政教育;《理解当代中国》;“高级德语”

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

近幾年,德国是我国最大的欧洲贸易伙伴,受到国家新战略的积极推动,两国关系更加紧密,对于高素质创新型德语人才的需求更加强烈,为我国高校德语专业的改革与发展提供了新机遇。[1]在国家战略和教育改革的积极推动下,我国愈发重视对于高校德语专业学生的培养。为了能够培养出符合要求的德语人才,诸多外语教学研究者将研究对象转向了“高级德语”这一在德语专业教学体系中占有重要地位的专业课程上,提出并且论述了任务型教学法在“高级德语”课堂中的优势与实践要求、基于课堂派的混合式翻转课堂的教学流程设计以及语法翻译法、直接教学法、听说教学法和任务教学法在“高级德语”课程中的运用等。由此可见,现在对于“高级德语”课程的研究大部分都局限于教学法这一教学形式,而弱化了对于扩充并融合专业学习教材和内容的研究作用。因此,本文将从我国高校思想政治教育的角度,立足于《理解当代中国》与《高级德语》两本教材,对“高级德语”课程的思政建设提出可行的建议。

本研究的目的主要是通过从思政课程到课程思政的转变促进高校思政建设的发展,同时也能够结合时代潮流,更新“高级德语”的教学内容、教学方法,为社会主义建设培养具有国际视野的人才。本文研究方法主要为文献阅读、调查研究,在研究前期、中期、后期结合多种研究方法保证研究顺利推进。在研究中我们会通过问卷调查、访谈、测验等方式考察不同高校、不同教学方法的效果,运用对比分析法、个案研究法、实验法等方法进行研究探查。通过多种研究方法和调查分析,本研究能够推动高校思政建设、“高级德语”课程发展,也利于当代人才培养。

2 研究背景

2.1 现如今思政教育的背景

为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须培养一代又一代德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。而培养这样的人才,关键一环在于大学生思政教育。大学生思政教育在培养优秀青年一代中具有重要的作用。思政教育不仅是知识的传递,更是价值观的塑造,是培养社会主义核心价值观的重要途径。在这个充满碎片化信息的时代,思想政治教育面临着新的挑战和机遇。青年学生容易受到各种思想观念的影响,需要良好的思政教育引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观。大学生思政教育既要将马克思主义原理与当代中国实际相结合,也要使中国特色社会主义伟大事业与个人理想信念相统一。这就要求我们在教育实践中注重理论联系实际,引导学生从实际出发,理解和把握马克思主义基本原理,更好地为国家和社会的发展贡献力量。

随着我国教育事业的不断发展,教育改革不断地深化,我国高校的思想政治教育工作也被指明了方向。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上进一步着重提出:“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人,以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”[2]因此,当前贯彻落实会议精神的根本要求以及高校思想政治教育工作的重要一步是:要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[3]。这就意味着中国高校的课堂思政教育将不单单是思政课教师的职责,也将是每一位高校专业课教师的本职工作。另一方面也将逐渐改变高校思想政治教育存在的“孤岛”困境,消除思政教育与专业教学的“两张皮”现象。[4]

思政教育绝对不是仅仅局限于几门思想政治教育课程,而应当是整合所有的教学科目和教育活动,将专业课程作为载体,充分发挥不同专业知识中所蕴含的思政元素,使专业课与思想政治教育有机融合,在传授专业知识,培养学生能力的同时,潜移默化地对学生进行系统的思想政治教育,从而使两者达到相辅相成的教学效果。而作为德语专业的大学生,应当顺应当代教育改革的趋势,在学习德语语言知识的同时,也要贯彻高校思想政治教育,从而提高自身的思想政治意识,实现全方位的提升。

2.2 “高级德语”课程简介

“高级德语”课程是为德语专业本科三年级及以上的学生所设置的必修课程,该课程基于本科一年级和二年级“基础德语”和“中级德语”中的德语语言知识,通过对《高级德语》系列教材中难度较大的各种体裁和题材的文章进行授课形式的讲解与学习,充实和丰富学生的语言知识和有关德语国家的文化知识,同时扩大涉及多种其他领域的词汇和不同情境下的表达方式,巩固、加强和进一步全面提高学生听、说、读、写、译等各方面的综合技能和学生对德语的综合运用能力。

3 课程建设内容分析

3.1 课程设计理念

“高级德语”的系列课程应当充分发挥专业课程的思政教育作用,根据课程特点将思政元素融入多样化的课程教学之中,给予大学生更多的机会和渠道去接受思政教育,从而进一步推动高校的思想政治教育工作;同时也能使不同国家的文化进行有机融合,迸发出不一样的火花。因此,研究探讨“高级德语”的课程建设,研究这门课程教学的拓展策略,将“高级德语”课程与我国的思政教育方针融为一体,对我国相关高校德语专业的“高级德语”课程的完善具有重要的借鉴意义,也对我国思想政治教育工作的落实具有重要的现实意义。

对于各高校中的德语系学生而言,“高级德语”是从大学三年级开始接触的专业课程之一。正如《高校德语专业高年级德语教学大纲》中所强调的“在教学中应采用启发式、讨论式的方法,进一步提高学生学习的主动性和独立工作的能力”,在此阶段的教学工作中,以学生为中心、由教师引导学习,鼓励学生勇于开口,观察并发现课文中包含的语言知识,相较大学一二年级的教学,现阶段更关注学生学习的主动性。而特色教材《理解当代中国》的引入,更大程度上激发了学生的发散思维以及结合自身实际、社会时事、中国历史的深入思考。此外,运用所学将所思外化于言对于语言类专业的学生而言具有一定挑战性。较为贫乏的语言环境一定程度上限制了学生开口表达的机会,不利于口语表达、沟通交流、对外输出的能力的提升。在专业课的课堂上开设相关交流分享环节,为德语系学生们打开交流之窗,帮助培养学生的语言运用能力对于语言类学生而言是必要的过程。

高校德语教育如何应对时代之潮进行自我发展并培养出能够理解当代中国、讲好中国故事的新青年,值得深入探究。德语专业学生只有切实掌握了中国特色社会主义话语体系的德文表达,才能真正肩负起向国际社会讲好中国故事、传播中国声音的历史使命。我们有必要认识到,并非身为中国人就自然理解了当代中国,也并非理解了当代中国就能够自然用德语阐释中国理论和解读中国实践。

对于习惯传统教学的学生而言,教师教授方式的改变与新教材的融入需要阶段性适应,因此课前、课中及课后的课程建设更应当得到重视。

因此,本课程设计应当结合国内各高校德语专业教育现状,以“理解先行,思辨跟进”“理论贯通,实践导向”“实践结合,显隐得当”三个维度为目标深入系统地探索《理解当代中国》之“德语读写教程”与“高级德语”相结合的思政建设课程设计。本课程主要采用线上、线下混合式教学方法,让课前准备、课堂授课、课后拓展形成一个完整的有机体。从长远来看,每单元的知识积累与能力提升呈螺旋上升模式,让学生能熟练运用知识,做到融会贯通、举一反三,接下来,本课题将以Verstehen vom heutigen Chian(《理解当代中国》)德语读写教程第一课“Mission der Jugend Chinas”(“中国青年使命”)为例,阐述相关的思政建设课程设计理念。

3.2 理解先行,思辨跟进(课前准备阶段)

课前准备阶段对于接受新教学模式的学生而言尤为重要,相关背景知识的了解、与当前时事的结合,以及针对课文的语义、语法的理解对于后续课程的推进具有重要意义。

根据课文内容,可由中国著名青年运动“五四运动”引入,要求学生在现有的认识基础上进一步了解这一青年运动的相关史实。这一过程让学生熟悉课文背景知识,帮助学生了解中国历史、国家政策的同时,为后续课文的深入了解做铺垫。教师为学生提供特色教材配套录音,方便学生在熟悉课文的同时训练听力及语音。此外,搜集相关历史事件的影视资料及文章报道,为学生提供不同视角的见证与记录,打开学生眼界。

最后,要求学生在提取文中重点词汇后,根据核心词汇用自己的方式复述相关历史事件,并在課堂上与大家分享。这一过程能够让学生在掌握新词汇的同时,锻炼德语听说能力,又能够考查学生对于重要信息的收集能力和概述能力。

根据“高级德语”中单元主题的设置,教师可根据课程进度,在教授完类似主题后开启特色教材的教学。在“高级德语1”中,第二、三、四、五单元的主题皆与当代青年大学生的成长与发展息息相关,教师应根据实际教学进度,将“Mission der Jugend Chinas”(“中国青年使命”)穿插入课程安排中,由历史事件的学习引申至学生对自己未来规划的思考之上。

3.3 理论贯通,实践导向(课堂授课阶段)

“高级德语”课堂授课应当突破系统传授德语语言知识的传统分野,将语言学习与知识探究有机融为一体,具有鲜明的特色。思政课程的本质目标,是在完成德语专业知识学习的同时,鼓励和帮助学生运用习近平新时代中国特色社会主义思想的基本观点和方法,在全球大背景下深入分析当代中国丰富多彩的改革开放实践和建设成就,坚定“四个自信”,成为堪当民族复兴大任的时代新人。

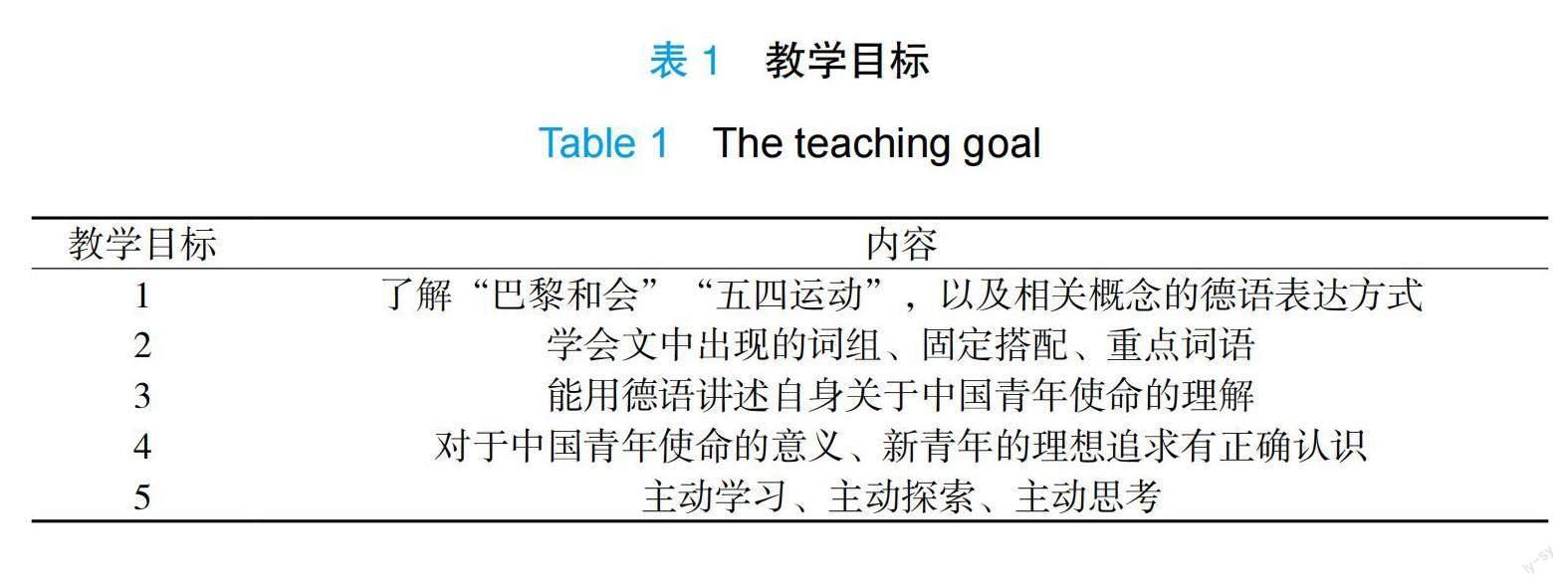

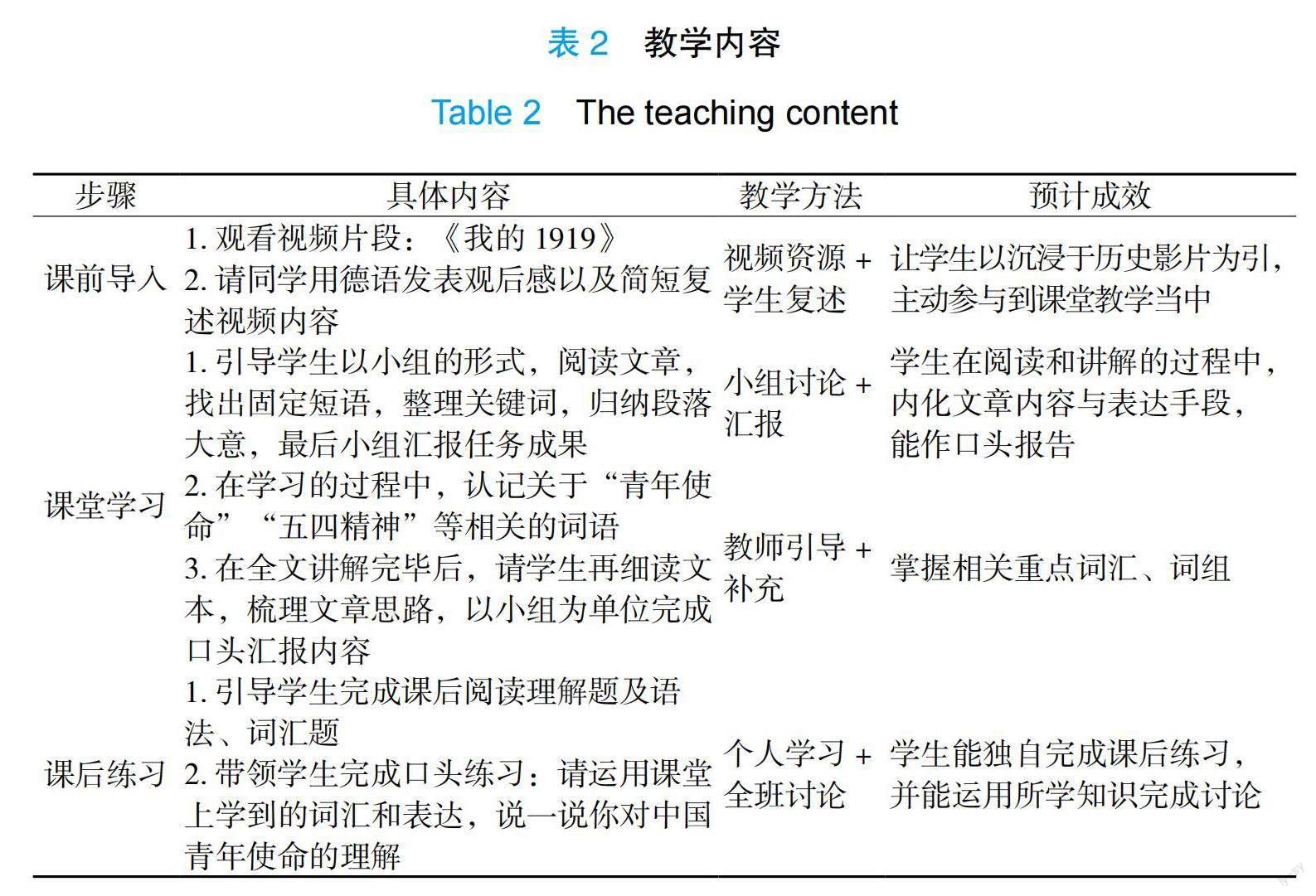

下面以Verstehen vom heutigen China(《理解当代中国》)德语读写教程第一课“Mission der Jugend Chinas”(“中国青年使命”)为例,以教学课表的方式介绍具体教学实施过程。

通过课前预习、课堂学习、课后练习三者有机结合这样独特的教学方式,教师能够结合《理解当代中国》和《高级德语》两本教材,鼓励和帮助同学们运用社会主义核心价值观的价值导向,塑造学生的新时代使命感、发出时代之声,在全球大背景下坚定自信,成为担当民族复兴大任的时代新人,据此达成课堂思政教育的目标。

此外,本教学过程不仅能够让学生掌握与“五四运动”“中国特色社会主义”“依法治国”“大国外交”和“党的方针政策”等中国时政话语的德语表达,学习与其相关的经典语录的德语译文,同时也引导学生了解和阐述中国经济、政治、生态、文化、社会文明建设的历程与意义,以及人与自然和谐相处、共建人类命运共同体的必要性,有利于学生更好地理解中国文化,提升民族自信心,提升讲好中国故事的能力,做好传播中国声音的准备。

3.4 实践结合,显隐得当(课后拓展阶段)

课后的巩固和总结是课堂学习的延伸,在课后通过笔头、口头等不同方式的巩固有助于加深学生对于课堂内容的理解,并进一步启发思考。相较于课堂上将教学重点置于德语语法及课文内容本身之上,课后巩固总结可跳脱课文本身,而要求学生将目光放置于自身,结合当今社会现实进行思考。

对于“Mission der Jugend Chinas”(“中国青年使命”)而言,根据习近平总书记在党的二十大报告上所指出的:“当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明。”[5]但青年如何依靠自身优势,把握时代使命,承担青年担当则需要结合个人及社会现状进行思考。结合“高级德语1”第三单元主题“Bildung und Ausbildung”,要求学生通过报告形式分享个人规划,正确认识职业技术类工作对于社会的重要意义,以正确的态度看待当今社会就业局势。

若特色教材中的主题内容与《高级德语》教材中的主题内容不相符,则可邀请学生畅谈个人见解。例如特色教材中《大美中国》一课,学生可以结合个人所见,通过观察身边的环境变化,结合国家出台的环境保护政策,谈谈自己的见解。这一过程对于学生而言,是学习相关专业名词的机会,也是了解国家各个方面的途径。而对于思政性较强的文章,教师可搜集相关视频材料安排学生在课后观看。对于在德语学习过程中出现不同问题的学生,教师可以在此阶段进行针对性教学:对于在语音方面有问题的学生,教师可组织配音活动,在反复听、说的过程中,锻炼学生的语音及语调;对于词汇量较小的学生,教师可要求学生在观看视频材料后摘抄其中的特色词句,在课堂上进行分享。课后的补充材料学习,应关注学生的个体差异,在帮助学生深入了解特色教材相关内容的同时,提升其德语专业能力。

4 结语

经济全球化进一步发展,中德两国经济文化交流进一步扩大,当前国内对于德语人才的需求也大大提升,在与其他国家交流合作、发生思想碰撞时,我们需要坚持中国特色社会主义核心价值观。在此背景下,思政教育显得尤为重要;课程思政化顺应我国思政改革,符合全国高校思想政治工作会议中立德树人的提倡。

本文以“高级德语”课程与思政建设相结合为主题,提出结合多种教学模式,探究最适合学生的教学方法,以学生为教学核心,结合思政教育,在“高级德语”课程中融入理想信念、核心价值观、爱国主义等思政教育,使思政教育贯彻到每一节课堂、每一种课程中。

在教学上,本文提出革新教学模式,让学生成为学习的主体,激发学生的积极性,推动学生成为教学核心;运用现代信息技术,线上、线下相结合,提高学生自主学习能力;运用多种方式提高学生的听、说、读、写、文化交际能力、语言运用能力等;将思政建设与高级德语教学相结合,以课程为依托,营造思政场景,充分挖掘课程中的思政元素,将思政教育融入课堂教学每一个环节。

本研究具有深刻的现实意义,课程改革创新了教学模式,在传统课程注重词汇、语法的基础上更加注重提升学生的综合能力,能够培养出全面发展的人才;将思政教育融入高德课堂,能够推动高校思政建设,促进思政课程到课程思政的改革,提高学生思政水平,符合立德树人的要求;在人才培养方面,课程改革能够提升学生语言运用能力、文化交际能力、思政水平,培育学生正确的人生观、价值观,为社会主义现代化建设培养具有国际视野的人才。

参考文献

[1]倪晓雨.基于任务型教学法的“高级德语”课堂实践探索[J].兰州教育学院学报,2019,35(10):147-149.

[2]吴晶,胡浩.习近平:把思想政治工作贯穿教育教学全过程[EB/OL].(2023-09-15)[2023-09-26].http://cpc.people.com.cn/n1/2016/1208/c64094-28935836.html?from=timeline&isappinstalled=0,2023-09-15.

[3]杨安琪.习近平在全国高校思想政治工作会议上强調:把思想政治工作贯穿教育教学全过程,开创我国高等教育事业发展新局面[EB/OL].(2023-09-15)[2023-09-26].https://news.12371.cn/2016/12/08/ARTI1481194922295483.shtml,2023-09-15.

[4]高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43.

[5]新华社.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2023-09-15)[2023-09-26].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm,2023-09-15.

The Ideological und Political Education Construction of Understanding Contemporary China and “Advanced German” Course

Yao Haoyang Guo Xinyu Zhao Yue Sun Xiaohui Ci Xiaofang

East China University of Science and Technology, Shanghai

Abstract: With the deepening of education reform in China, ideological and political education work in colleges and universities has been further pointed out the direction, and relevant ideological and political textbooks have been designed for students learning different languages. From the perspective of German language learners, this paper expounds the close relationship between the featured textbook Understanding Contemporary China and the senior course textbook Advanced German to put forward practical and feasible theories to guide the integration of the two textbook.

Key words: Ideological and political education construction; Understanding Contemporary China; “Advanced German”