技术、媒介与人

—— 重探前卫艺术的承续与歧变①

2023-12-02鲁明军复旦大学哲学学院上海200433

鲁明军(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

2022年初,美国艺术史家、评论家乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)推出了新著《焦土故事:全球资本主义最后的旅程》。在这本书中,克拉里彻底清算了数字资本主义的危机及其对当下人类生存的挑战,他称其为资本主义的最后阶段“焦土资本主义”,即一种极具破坏力,使任何群体或社区无法再去追求自给自足、自治或相互支持的生活模式。[1]46克拉里认为其中最具破坏性或最致命的技术无疑是人工智能。他悲观地指出:“人工智能、机器人和物联网的不断推广,对人类而言是一种绝望的宣告。作为一个能够工作的、鲜活的主体,人类除在技术系统的边缘,而且对许多人来说,还因此陷入欠债、饥饿、疾病和贫困的窘境。”[1]78

出乎克拉里意料的是,新书出版没几个月,Open AI 研发的聊天机器人程序ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)便横空出世,并迅即震动了全世界。继NFT(Non-Fungible Token)、“元宇宙”之后,Chat GPT 将人工智能对于人类生存、包括对于艺术的威胁推向了一个极端。借韩炳哲的话说:“我们正在驶向跨人类和后人类的时代,在这样的时代中,人类生活将会变成纯粹的信息交换。人消除了他的受限性,消除了那种恰好让人成为人之存在的实际性。人回到了‘怀育他的土地’,即回到了大地。数字化则是在通往取消人性特质的道路上所迈出的承前启后的一步。人类的未来已经得到了预示:为了能够绝对地设定自己,人将取消自己。”[2]从此,技术不仅是最紧迫的艺术问题,还事关人类自身的生死存亡;技术也不仅是一种艺术媒介或工具,本身即构成了创作的主体。简言之,传统的“人(主体)—技术(媒介,或客体)”的关系将(或已)被“技术(媒介,或主体)—人(客体)”所取代。

这看似是一个紧迫的当代问题,但实际上,早在20 世纪初的历史前卫艺术运动时期,技术、媒介与人之间就已经纠缠不清,“二战”以后,新前卫的兴起则重构了技术、媒介与人的关系,尤其是进入90年代以后,随着互联网的普及,这一问题再度凸显出来,并在某种意义上预示了今天艺术和人的危机。不同于既有的革命叙事和体制批判叙事,技术、媒介与人之间的关系为我们打开了前卫艺术史的另一个面向。

一、技术、历史前卫与抽象的人

1909年2月20 日,意大利作家马里内蒂(Filippo T.Marinetti)在《费加罗》报上发表了《未来主义宣言》,其中写道:

我们认为,宏伟的世界获得了一种新的美——速度之美,从而变得丰富多彩。一辆赛车的外壳上装饰着粗大的管子,像恶狠狠地张嘴哈气的蛇……一辆汽车吼叫着,就像踏在机关枪上奔跑,它们比萨色雷斯的胜利女神塑像更美。

我们歌颂夜晚灯火辉煌的船坞和热气腾腾的建筑工地;歌颂贪婪在吞进冒烟的长蛇的火车站;歌颂用缕缕青烟作绳索攀上白云的工厂;歌颂像身躯巨大的健将一般横跨于阳光下如钢刀发亮的河流上的桥梁;歌颂沿着地平线飞速航行的轮船;歌颂奔驰在铁轨上胸膛宽阔的机车,它们犹如巨大的铁马套上钢制的缰绳;歌颂滑翔着的飞机,它的螺旋桨像一面旗帜迎风呼啸,又像热情有人群在欢呼。[3]1

在这两段文字里,无论是“速度之美”“汽车吼叫”,还是“建筑工地”“火车站”“工厂”“桥梁”“轮船”“机车”“飞机”,无不指向技术、速度与力量。事实上,这些元素也反复出现在未来主义的绘画、雕塑、建筑、设计、戏剧、文学、音乐等各个领域,未来主义艺术家们信奉绝对技术权威,他们崇尚机器、速度、力量和运动及其美学。就此,一张拍摄于1908年马里内蒂坐在自己的汽车里的照片或许是最好的注解 (图1)。在《未来主义宣言》中,马里内蒂声称:“我们将亲临半人半马怪物诞生的现场,目睹它的降生。”[3]1巧合的是,照片形象则像是“半人半马怪物”的变体。就此,艺术史家霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp)认为:“在这样一种结合中,汽车实际上被人性化了,它也要介入降生、性爱以及死亡这样的日常经验中。”[23]反过来,我们也可以说这里的人被机械化了、抽象化了。

图1 马里内蒂坐在自己的汽车里,1908年

翁贝特·波丘尼(Umberto Boccioni)的雕塑《空间连续性的独特形式》(1913)(图2)是未来主义最具标志性的作品之一,作品塑造的是一个正在大步向前行走的人物形象,衣褶被风吹起,形成了一个总体性结构和前行的动势。艺术家采用铜铸的方式,其重量和敦实感与轻盈的人物姿态构成了一种张力,也凸显了工业技术本身的能量。作品是向希腊经典的雕塑作品《萨莫色雷斯的胜利女神》致敬,但波丘尼去掉了双臂,增强了身体的流动性和垂直感。同系列的另一件雕塑直接名为“人类动力组合”(1913),相似的表现手法和身体动势,但结构被分解得更为零碎和复杂。追求身体的机械化、运动与速度的还有卡洛·卡拉(Carlo Carrà),如《阳台的女人》(1912)中,已经几乎看不清人的基本造型,完全被几何体块及其机械结构所掩盖,而《红骑士》(1913)(图3)则仿佛一台庞大的机械装置在向前自动奔走。类似的表现方式亦体现在吉诺·塞维里尼(Gino Severini)、贾科莫·巴拉(Giacomo Balla)及布鲁诺·穆纳里(Bruno Munari)等其他艺术家的创作中。尤其是穆纳里的摄影蒙太奇作品《引擎和天空中的胜利女神》(1934)(图4)像是向波丘尼雕塑《空间连续性的独特形式》的致敬之作。照片中矩阵般排列着一组飞机引擎,其中心则融入了一个正在行走的持剑和盾的胜利女神形象,其动姿所象征的正是引擎的驱动力。如果说波丘尼是通过作品的材质及其象征性传递其工业感和速度,那么穆纳里则是通过图像及其生产方式指向技术与机器美学。

图2 翁贝特·波丘尼,《空间连续性的独特形式》,雕塑,1913年

图3 卡洛·卡拉,《红骑士》,布面油画,26cm×36cm,1913年

图4 布鲁诺·穆纳里,《引擎和天空中的胜利女神》,摄影,拼贴,1934年

未来主义艺术家们相信技术才是社会变革的力量,他们不仅塑造了一种新的现代艺术风格,并以此彻底否定和摆脱了既有的艺术惯例。值得一提的是,未来主义最初受立体主义的影响。他们都利用立体主义分解物体的方法来表现运动的场面和运动的感觉,都热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续层次交错与组合,但不同的是,未来主义艺术家不是从各个角度观察静止的对象,而是让画家在静止中观察高速运动的对象,通过充分调动视觉、听觉等各种不同的反应,以及不同方向的力和运动,诉诸一种“动态的综合”。

除了未来主义,俄国构成主义也赞美技术和机器,并非巧合的是,构成主义同样来自立体主义。在关于构成主义的定义中,埃尔·利西茨基(El Lissitzky)尤其强调了其技术取向,他这样写道:“这些艺术家透过技术棱镜观察世界。他们不愿在画布上涂抹色彩给人以错觉,而是直接使用铁、木头与玻璃等材料工作。目光短浅者只能在当中看到机器。而构成主义则证明了:数学与艺术、艺术创作与技术发明之间尚未分野。”[4]43利西茨基把构成主义归结为一种调适技术与艺术关系的总体策略,汇拢曾进行不同实验的艺术家,他甚至认为,“构成主义的可能性恰存在于艺术与技术的交合中”。[4]45利西茨基坚信,十月革命的胜利带来了建立“物象的新世界”的可能性,从此“人将要成为新世界的霸主,但却是机械化的霸主”。[5]毫无疑问,在这一点上,他所承袭的正是马列维奇的“无物象世界”观,即一个基于毁灭与幸存,进而彻底走向抽象化的新世界观。[6]58-59

曾与利西茨基切密切合作的另一位前卫艺术家拉兹洛·莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)同样致力于技术与媒介实验。莫霍利-纳吉将他的实践称为“总体剧场”,其本质是声音、光线、色彩、空间、形式和动作的“综合表演”。在这样的剧场里,人不再是必要的演出者。1930年同年完成的多媒体装置(雕塑)《芭蕾演出的灯光道具》(1930)(图5)便是一个典型的例子,这里的动态灯光机械装置仿佛是一个机器人,“无论它的形式和功能如何抽象,它在舞台上所扮演的都是机械演员的角色”。[7]这一点也体现在奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer)、莫霍利-纳吉与法尔卡斯·莫尔纳(FarkasMolnár)合作的“包豪斯剧场”中,如被多次复排的施莱默的《三元芭蕾》(Dastriadische Ballet,1922)(图6),整部剧包含三个部分,分别来自圆形、正方形和三角形三个基本的几何单位,第一部分是以柠檬黄垂暮为背景的欢快而怪诞的表演;第二部分庄重而具有仪式感,是在一个粉色的舞台上演出;第三部分是在一个黑色的舞台上演出的一出神秘的奇幻剧。[8]50“机械美学”主导了舞者的形象和动作的设计。演员身着几何图形造型的服装,像机器人或木偶一样在舞台上表演芭蕾,辅以各种声、光、色的技术,让整个舞台统摄在一个抽象、运动的空间结构中。“这类新兴的‘机械形体’让人狂喜,它由最精细的材料打造,是最顶尖的概念和理念的人格化,可以象征一个崭新的信念”。[8]44施莱默认为:“剧场的历史是人这一形式不断变化的历史。这正是人作为物质事件和精神事件的参演者所经历的历史,人从天真走向反思、从天然走向人工。”[8]26对他而言,人的形式是结构的工具,是被更高级规律所约束的符号。基于此,他认为这个时代有三个标志,即抽象化、机械化和可能性。而这一切皆得益于新技术和新发明。[8]26-27

图5 拉兹洛·莫霍利-纳吉,《芭蕾演出的灯光道具》,机械灯光装置,1930年

图6 奥斯卡·施莱默,《三元芭蕾》剧照(慕尼黑巴伐利亚国家芭蕾舞团复排版),1922/2014年

这里的技术、机器及工业美学不仅构成了未来主义、构成主义及“包豪斯剧场”等历史前卫艺术家们实践的对象,同时,它们也是艺术媒介本身。虽然未来主义的绘画、雕塑中还不同程度地保留着人物的形象,但这里的人物本质上更像是一个能动的技术物,也正因如此,他们念兹在兹的“自动主义”和“人的抽象化”在此得到了更为充分的表达。他们相信技术可以改变世界,相信人不再是世界的主宰者,尽管这个世界只是一个乌托邦愿景而已。

二、技术/媒介、新前卫与人的解放

20 世纪50年代初,加拿大媒介学家麦克卢汉(Marshall Mcluhan)推出了他的处女作《机器新娘》(1951)。正如书名所示,麦克卢汉试图考察机械化,但他的视野比机械的世界更为宽广:他意识到机械化力量不仅影响着广告中呈现的身体,也在形成这些广告的当代散文语言中发挥着作用。[9]11-12在这本书中,麦克卢汉采用了一种独特的碎片化的写作体例,就像他在书中经常提到毕加索的抽象拼贴画与报纸的关系,可以说,麦克卢汉所承续的正是立体主义的风格。不过,对本书影响至深的并非毕加索,而是杜尚的立体主义油画《下楼梯的裸女》(以下简称《裸女》,1912)(图7),书名直接来自杜尚的另一件玻璃材质的装置《新娘甚至被单身汉剥光了衣服》(又名“大玻璃”,1915—1923)。[9]20事实上,这从另一个角度亦重申了历史前卫与新前卫之间的“重复”或“延迟”关系。[10]

图7 杜尚,《下楼梯的裸女》 , 布面油画,147.8cm×88.9cm,1912年

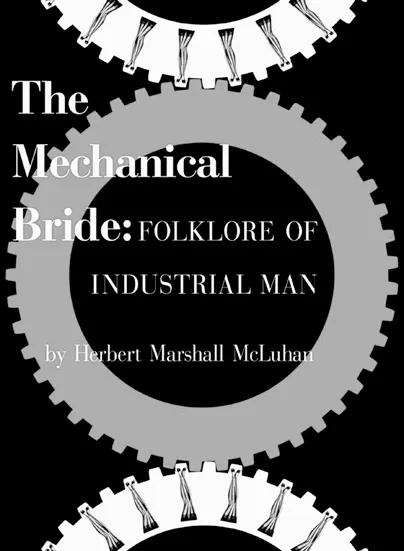

关于《裸女》,麦克卢汉曾这样写道:“(这幅画)揭示了工业过程中零散的、分析性的抽象,是一种骷髅的戏法,是对古老的恐怖舞蹈仪式的重现。在过去的两个世纪里,机器舞蹈是人类梦游症和自我催眠的最暴力、最致命的表达。杜尚的《裸女》是一出滑稽的哑剧,正是借助一种无休止进行的理性化模式,讲述了一个堕落的梦游式机器人世界。”亚力克斯·凯特尼克(Alex Kitnick)认为这幅画描绘了一个“机器人的世界”—— 一个机械梦游者的空间,揭示了理性和进步的黑暗面。[9]23可见,虽然麦克卢汉的技术—媒介理论来自历史前卫,但不同的是,历史前卫艺术家还是相信技术可以创造新的世界,但在这里“机器人的世界”成了一个现实的反讽。值得一提的是,《机器新娘》的封面由恩斯特·赖歇尔(Ernst Reichl)设计,描绘了一幅与杜尚作品相似的机器人世界。源自哥谭金边极品丝袜广告中的那些匀称如雕塑般的大腿,构成了机器的齿轮(图8)。而胴体部分则与生产系统相融合,与其说它们是劳动者的躯体,不如说是制成品,就像泰勒制下人的动作都变成了机器杠杆,麦克卢汉关心的是机械化是如何服务于消费制度的。[9]23因此,麦克卢汉看似受历史前卫的影响和启发,但他真正的贡献在于对新前卫艺术的辐射。

图8 恩斯特·赖歇尔,《<机器新娘>封面》,1951年

成立于1951年的英国跨学科小组“独立团体”(Independent Group)便将《机器新娘》视为帮助理解“波普”浪潮的首选入门作品之一。团体发起者之一、建筑史家雷纳·班纳姆(Reyner Banham)吸收了麦克卢汉关于性与技术交融的观点,在《欲望之车》中,他研究了汽车造型的进步,指出汽车是如何身体化并充满情绪的。班纳姆的作品后来对波普艺术的先驱汉密尔顿(Richard Hamilton)产生了直接的影响,后者在某些作品中,甚至将麦克卢汉的分析变成了绘画评论。比如《她》($he,1958)(图9)这幅作品,其中一个没有完整身体的女人同时也是厨房用具,且融入了泰勒制的点阵结构中。汉密尔顿认为自己描绘了一个新的领域,他称之为“波普—艺术”或“积极—达达”。这也是他和麦克卢汉的分歧所在,不像后者那么悲观,他还是相信技术和大众媒介会开创一个新的艺术时代。比如电视机,麦克卢汉认为,如果灯泡以最纯粹的形式来捕获信息,那么电视机则展现了它最强大的可能性。灯泡受电力驱动,而电视则以电子装置实现其功能;前者仅调节了能量,而后者则操控信息……尽管人们常常将电视看作一种视觉媒介,但他坚持认为电视的影响力远超人们的视界。[9]66雷吉斯·德布雷(Régis Debray)也持相似的观点,认为相比摄影、电影,电视机无疑更具有革命性。[11]

图9 汉密尔顿,《她》,布面油画,121.9c m ×81.3cm,1958年

20 世纪60年代初,白南准(Nam June Paik)首次以电视作为实验,但麦克卢汉并非白南准对电视媒介产生兴趣的原因。与汉密尔顿一样,他们更像是同道中人而非师徒。1968年,白南准参加了博尼诺画廊(Bonino Gallery)举办的展览“电子艺术II”,展出的是一个临时的应急配备的小型装置,主题是他将麦克卢汉“囚禁”在了电视机里(图10)。“囚禁”在此具有多重的含义,麦克卢汉被困在了电视机的显示器内,他的头紧靠显示器的边缘,整个形象显得又脏又垮,画面标题是“电子化的麦克卢汉脸颊”,由于受制于约翰·凯奇(John Cage)关于不确定性和偶然性的观念,因此可以说他的思想也被囚禁,被凯奇化(caged)了。[9]76-77凯特尼克认为,《被囚的麦克卢汉》标志着白南准的创作方式发生了转变,从强调电视物理属性的抽象词汇转向更为直接地对内容的操控(尽管也有人说它将表现方式变得更为抽象)。无论哪种方式,它都含蓄地挑战了麦克卢汉的观点:“媒介即信息——形式就是全部”。[9]77按乔斯利特(David Joselit)所言,如果说麦克卢汉的理论是电视机时代的表征的话,那么白南准所制造的正是这个时代的“病毒”,[12]47-51并对电视就这一媒体生态构成了一种“反馈的干扰”(feed back interference)。[12]108白南准在此延续了杜尚的前卫精神,因为杜尚的现成品从一开始就是病毒性的。[12]54如果说杜尚对准的是艺术史(惯例)的话,那么白南准则指向他所处时代的大众媒体生态,对于后者而言,技术媒介不再诉诸对世界的改造,而是为了将人从被信息的操控中解放出来。

图10 白南准,《被囚的麦克卢汉》截帧,录像,1968年

1968年11月, 纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办了由蓬杜·于尔丹(Pontus Hultén)策划的大型展览“机械时代终结时的机器”。展览对机器进行了百科全书式的调查和展示,以空间的形式对麦克卢汉的如下观念进行了再编排:我们正从机械时代过渡到电子时代。白南准的《被囚的麦克卢汉》再次参展。[9]101两年后,MoMA 推出了新展“信息”(1970)(图11)。作为“机械时代终结时的机器”展览的后续,“信息”展同样与麦克卢汉的媒介理论有着密切的关系。据哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)回忆,那段时间麦克卢汉对MoMA 产生很大的影响。“信息”展由齐纳斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine)策划,意在对全球范围内的观念艺术及其新趋势作一全面的调研。诚如他所说:“展出的作品和艺术家都是大文化的一部分,这个文化受到电视、电影等通讯体系和日渐发达的可移动媒介的深远影响”,“因此,摄影、文献、电影、观念等传播迅速的东西,成了此次展览非常重要的组成部分”。不过,展览虽然受麦克卢汉的深刻影响,但它并不局限于(技术)媒介,而是将重心置于观念主义的全球互联,包括体制批判,有一些作品(如汉斯·哈克(Hans Haacke)的《MoMA 民意调查》、阿德里亚·派珀(Adrian Piper)的《语境7#》等)甚至直接与政治相关。其实,麦克卢汉早在1954年就曾宣称,信息重塑了政治,是资本主义和帝国主义的一种新工具。这从另一个角度提示我们,技术媒介不仅渗透在日常生活中,并已经深刻地影响着全球政治和经济。[9]105此时,虽然计算机尚未普及,更未出现互联网,但无论麦克卢汉,还是“信息”展,已经预示了一个更新时代的降临。

图11 “ 信息” 展览现场,纽约现代艺术博物馆(MoMA),1970年

三、“非物质”“后网络”与“非人”的人

1985年3月,巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心举办了由哲学家让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)和设计理论家蒂埃里·沙皮(Thierry Chaput)共同策划的展览“非物质”(图12)。展览利用各种情节、工业物品以及艺术品,搭建了一个用以理解后现代“知识型”的场景。在利奥塔看来,这与其说是一场展览,不如说是一次“宣示”(manifestation)。[13]展览展出的都是那些能引发不确定感的事物,包括对于发展的最终目的的不确定和对于人类个体在这样一个不可能的非物质状态下的身份的不确定。也因此,利奥塔既没有使用模型,也没有使用底座,以此回避对事物的方框式界定,同时也为空间的组织找到了一个更为灵活的非物质的系统。在展览的前言中,利奥塔指出:“我们意欲唤醒一种感知性,然而不是以灌输思想的方式来。这次展览是一出后现代的戏剧,一出没有英雄也没有神话的戏剧。”[14]

图12 “非物质”展览现场,巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心,1985年

作为历史上构想数字未来的一次先锋性的尝试,“非物质”展览不仅反映了利奥塔对艺术家创作所用的媒介转变的留意,也反映了“媒介”这个术语的确切含义。如果说十五年前的“信息”展是一首机器时代的挽歌,并宣告了电子时代的来临的话,那么“非物质”展览意在探测后现代感性(post modern sensibility)的存在,他不仅将其视为后现代的“知识型”(episteme),同时还预示了计算机和互联网时代的即将到来。二者就像历史前卫与新前卫之间一样,“信息”本身就是非物质的,因此可以说“非物质”展非但没有反对,而且执行了“信息”展。利奥塔说:“知识只有被转译为信息量才能进入新的渠道,成为可操作的。”[15]13“信息社会化”或“社会信息化”构成了他讨论的基本语境。也是在这个意义上,我们不妨将“非物质”看作其著作《后现代状态:关于知识的报告》(1979)的一个视觉注脚。

尽管后现代的范畴相当之广,尽管这个词有时被用来形容完全相反的事物,但在利奥塔看来,“后现代说到底仍基于对现代(Modern Era)的认知,这个现代从启蒙运动时期开始,至今已走上自己的一条路;这个现代也是根基于进步的概念,知识、艺术、科技和人类自由等知识的进步,所有的这些领域都被寄予导向一个真正解放了的社会的厚望:一个从贫穷、专制和无知中解放出来的社会”。[16]然而,《后现代状态》一开头,利奥塔便指出:“以前那种知识的获取与精神、甚至与个人本身的形成(‘教育’)密不可分的原则已经过时,而且将更加过时。……不论现在还是将来,知识为了出售而被生产,为了在新的生产中增殖而被消费:它在这两种情形中都是为了交换。它不再以自身为目的,它失去了自己的‘使用价值’。”[15]13-14在笔者看来,这与其说是知识无法实现自身,不如说是人无法实现自身。就像盖尔·伯尔纳(Gaëlle Bernard)所说的:“自《后现代状态》发表以来,利奥塔一直无不感伤地确认和解释:我们再也不能把历史诠释为人类实现自身的地方”“共同体的失调,活动的去物质化,共同体的失稳”构成了一个“非人”的图景。[17]xi,xiv

然而,“非人”并非只是“后现代”的产物,利奥塔提示我们,1913年,阿波利奈尔曾坦诚地写道:“首先,艺术家就是想要成为非人的人。”这里的“非人”就是“抽象的人”。1969年,阿多诺带着更多的谨慎也写道:“艺术唯有以人的角度通过艺术之非人性才是忠诚于人的。”[17]5此处的“艺术之非人性”恰是为了实现“人的解放”。不同的是,后现代的“非人”既不是以发展之名(名义之一)而巩固的系统之非人性,[17]6也并非以解放之名而抵抗系统操控之非人性,而是通过艺术之非人性延展人的感知。

利奥塔去世于1998年,虽然他亲历了计算机和互联网时代的来临,但遗憾的是最终他还是未能看到新世纪以来数字技术的疾速发展。1946年,美国宾夕法尼亚大学摩尔学院教授莫契利和埃克特共同研制成功了第一台现代电子通用计算机,计算机从此步入了电子管时代。1954年,世界上第一台晶体管计算机诞生,并迅速得到了发展和升级。然而,至迟到90年代,计算机才真正得到普及,直到万维网(World Wide Web)出现才彻底实现了全球互联。从“数字革命”到社交媒体的日常化,互联网不仅改变了人们的生活方式,也很快成为艺术家们的常用媒介,比如作为数字艺术(Digital Art)或以数字技术作为媒介的网络艺术(Internet Art)及后网络艺术(Art Post-Internet)便是这一时代的直接产物。但更重要的在于,互联网及其复合体的目标原本是去中心化、反等级制的绝对平等与自由,结果却反而加剧了垄断、剥削、分化,[1]14以及“非物化”“非人化”的趋势。也正因如此,无论数字艺术,还是(后)网络艺术,都不只是将数字和网络作为技术手段或媒介语言,从一开始,它们就带着不同程度的自我指涉意识或自反性批判,而广涉文化、社会和政治领域。

数字艺术源于“数字革命”,从最初的计算机艺术,到后来的多媒体艺术、赛博艺术及新媒体艺术,它经历了几个名字的变化。[18]7事实上,早在20 世纪60年代,计算机就被用于艺术创作。新泽西州贝尔实验室(Bell Laboratories)的研究员迈克尔·A.诺尔(Michael A.Noll)创作了最早的一批计算机生成图像,这些图像于1965年作为展览“计算机生成图画”的一部分在纽约的霍华德·怀斯画廊(Howard Wise Gallery)展出。[18]15从此,数字技术作为工具和媒介不仅应用于绘画,也广泛地应用于摄影、印刷、电影、雕塑、装置等。相较而言,网络艺术和后网络艺术则更接近当代数字艺术的定义。

网络艺术最早出现于20 世纪90年代,也称为互联网艺术,主要指在网络上或者为网络制作的艺术,通过互联网提供审美体验,它涵盖了各种以计算机为基础的艺术,比如浏览器艺术和软件艺术。与此同时,作为一种推广工具,网络艺术因为不受地域、社会和文化限制,所以还具有反抗艺术界裙带关系、唯物主义以及审美的束缚等功能。[18]111-124因此,可以说网络艺术响应利奥塔的“非物质化”预言,极大地拓展了人类的感知边界及其不确定性。然而,诚如半个多世纪前麦克卢汉所宣称的:“媒介即是按摩”,也就是说,新技术媒介本身还带有一种按摩效应。不同的媒介(如书籍、电影、电视、复印机等)造就不同的公众群体,[19]对于后者而言,它们不见得都是庸俗的、腐败的、消极的,而是积极的、适应性的、非抵抗性的。“如果说媒介最初是从身体中延伸出来的,那么现在媒介又重新嵌入了身体,以新的方式改造身体”,麦克卢汉声称:“媒介彻底征服了人们……媒介在个人、政治、经济、审美、心理、道德、伦理和社会层面都如此普及,以至生活的任何部分都不得不受到影响,不得不被改变,媒介即按摩。如果不了解媒介建构环境的方式,就不可能了解社会与文化的变革。”[9]89而真正的危机也正在于“媒介的按摩不断镇定着主体,并剥夺了受众的能动性”。[9]94

麦克卢汉描述的是20 世纪60年代的媒介环境,但用来形容网络时代也不过时,甚至更为恰切,比如人人沉迷于数字媒体,移动互联网已经成为我们身体的一部分。不过,“麦克卢汉并没有宿命论地认为媒介决定一切,依旧认为对媒介的适当关注会使其重回人类的掌控之下”。[9]89这亦可以解释,与网络艺术同时何以还会出现后网络艺术,借乔斯利特的话说,后网络艺术就是网络时代的“病毒”。所谓“后网络”,“并非对应于某个时间概念,而是一种与互联网共生的意识形态,一种网络思维的方式。在艺术实践中,‘后网络’的创作意识到了其所存在的网络体系——从观念、生产到传播和接受。在这一点上,它与网络艺术并无二致,区别在于,它主要探讨有关互联网政策、大规模秘密监视和数据采矿、网络的实体化、‘后人类’概念、信息离散的激化和开放源代码运动等,也关注泛互联网时代的变迁,以及信息离散、艺术品档案化、人类语言和艺术史考察”。[20]黑特·斯特耶尔(Hito Steyerl)虽然不承认自己是后网络艺术家,但她的诸多作品、演讲和写作无不指向互联网流通系统。《太多的世界——因特网死了吗?》一文是她流传最广的文章之一,黑特认为:“数码技术大量催生了各种类型的图像,我们眼前突然出现了太多的世界。用博尔赫斯那则著名的寓言来说,地图不仅仅等同于世界,迄今为止,它其实已经超越了世界。……比如,谷歌地图制作的图像也会引发近距离的军事冲突。”[21]223-224黑特从不相信互联网会创造一个自由、平等的新世界,“它可以成为一种重新编码的艺术,或者说通过曝光国家的窥视癖、资本的顺从和大规模的监控机制,来重新构建国家体制”。基于此,她认为互联网及其流通主义在某种意义上重蹈了20 世纪初苏联先锋艺术的生产主义道路,最终也是通往垄断和专制。[21]226-227

可见,形式上网络艺术和后网络艺术似乎并无明确的边界,但前者主要针对的还是前网络时代的种种消极遗产,而后者除了普遍采用网络的形式之外,更多诉诸网络时代的政治、经济、社会和文化批判。且即便是重返画廊空间,后网络艺术也“是为了思考在这个交流与互动无比的时代,信息网络如何与对象和身体的命运相联系”。[9]142就此而言,数字资本主义无疑是现时代最根本的危机和挑战。不得不承认,互联网虽说激化了人的弥散和分裂,但同时,它也可能成为团结人们的渠道和力量。2013年,瑞士媒体学者菲利克斯·斯塔尔德(Felix Stalder)发表了《数字团结》一文,文中指出:

数字网络是当代重建自主与团结的一个重要因素,尽管它们的经验性存在和重要性因个案而异。因此,许多蕴含于数字技术中的价值观念,在这种新文化中凸显出来绝非偶然,这有助于自治主义(automist)方法的复兴。网络技术与自治主义运动之间存在着复杂的关系。许多(北美)技术的先驱深受20 世纪60年代“反文化”的非技术经验影响,并发展了技术系统,将它们当作推进这些价值的方式。[22]264

作为一个数字行动主义者,斯塔尔德对于移动互联网从未表现出任何悲观的情绪,他恰恰看到了技术变革中的行动机会。自1998年以来,斯塔尔德一直是早期网络社区“邮件列表”(MailingList)Nettime的联合主持人之一(另一位是泰德·拜菲尔德[Ted-Byfieldr]),吸引了诸多艺术家、知识分子参与网络文化批判。除此之外,他还介入并组织了大量与互联网、数字文化、技术政治相关的实践活动。[22]26-27斯塔尔德从未怀疑过艺术和文化在数字时代的积极作用和潜能,吊诡的是,他虽然将数字艺术作为一种有效的自治运动手段,但这依然无法实现完整的自我,更无法重建日常的团结。因此,根本的危机与其说是来自政治,不如说是来自数字和算法,尽管大多时候二者无法分隔。人工智能的威胁其实也已证实了这一点。

余论

2022年11月30 日,OpenAI 研发的聊天机器人程序Chat GPT 正式发布上线。几乎同时,MoMA展示了艺术家雷菲克·阿纳多尔(Refik Anadol)的巨型数字动画装置《无人监控》(Unsupervised)(图13),呈现了他利用人工智能演绎的MoMA 馆藏作品。尽管有很多艺术家和学者坚持认为AI 无法替代艺术创作,甚至坚信艺术是最不可能被AI 取代的领域,但如《无人监控》这样的诸多案例证明,AI 不仅可以生成艺术作品,甚至还可能生成艺术家。可见,AI不再是艺术的工具,也不再是媒介,而是已经成为一个新的能动的主体。这也是它与此前所有关于技术、媒介的前卫艺术实践的区别所在。今天,大众媒介的按摩式操控已经渗透到每个角落,百年前“抽象的人”真变成了事实,“非物”“非人”不再是艺术和理论的想象。

图13 雷菲克·阿纳多尔,《无人监控》(MoMA展示现场),数字动画装置,2022年

比数字资本主义更危险的是,脱离人类而自我存续的人工智能将会彻底剥夺人的主体性及其能动性。针对这个危机,我们不妨再次回到百年前作为革命实践的前卫艺术运动。事实上,当年真正支撑这场运动的与其说是技术,不如说是对于原创的诉求。格罗伊斯曾说:“任何一个严肃的先锋派艺术家都坚持其艺术的原创性”,“原创性的概念似乎是现代文化和现代艺术(尤其是先锋派艺术)的核心”。[6]128因此,也可以说正是技术为原创提供了一种可能。20 世纪60年代以来,前卫及其原创性却不断遭到质疑,[24]而全球化则致使几乎所有的前卫行动都不得不退出历史的舞台,替代它的是“复制”“挪用”“后制品”(Post-production)等种种反前卫、反愿景的话语。人们不再相信前卫,也不再相信前卫的原创性,乃至原创性本身。

现如今,AI 的出现及其对艺术界及当前艺术惯例的挑战,将我们再次逼到了一个新的历史关口。虽然也有艺术家相信它会成为更便利的工具,但AI 势不可挡。且不论它会不会彻底取代艺术家,乃至取代所有创造(意)性的活动,至少对我们已经习以为常的艺术创作经验和方式已经构成致命的威胁。也因此,当下为前卫“招魂”,重申原创之意义,重探人的不可替代性,无疑是艺术家和艺术行业自我拯救、自我保存的选择之一。毋宁说,这是身处“焦土”世界的艺术(家)以及人的一种自我“延迟”。