“食药同源”食品产业现状与发展趋势浅析

2023-11-26余强聂少平谢明勇

余强,郑 冰,聂少平,谢明勇

(南昌大学 食品科学与资源挖掘全国重点实验室 南昌 330047)

营养健康问题是当今世界面临的重大挑战。根据世界卫生组织(WHO)发布的《2023 世界卫生统计报告》,2019 年全球人类前十大死因中,有7个为慢性非传染性疾病[1]。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)》数据显示,我国慢性病患者基数仍在不断扩大,2019 年我国因慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的88.5%[2]。

党中央、国务院高度重视国民营养健康改善和慢病防控工作,先后印发《健康中国2030 规划纲要》《国民营养计划(2017—2030 年)》以及《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》。充分发掘利用我国“食药同源”资源宝库,将传统中医理论与现代营养学相结合,将传统食疗配方与现代食品工艺相结合,生产出以普通食品形态为载体,可有效预防和降低慢病风险或调节亚健康状态的营养健康食品,对改善国民营养健康状况具有重要意义。

1 “食药同源”发展历史

上古时代,人类在漫长的食物探索历程中,渐渐认识到食物和药物之间的区别。他们将那些用于满足饥饿和提供身体所需的有益物质归类为食物,而将具备治疗作用的物质归类为药物。正是在这样的认知下,人们形成了“食药同源”的观念[3]。最具有代表性的例子是神农尝百草,传说神农轩辕氏是中华民族农耕文化的奠基人,在古代文献中被广泛记载。陆贾在《新语·道基第一》中曾描述:“民以食肉饮血衣皮毛。至于神农,以为行虫走兽,难以养民,乃求可食之物,尝百草之实,察酸苦之味,教民食五谷”;《医賸》云:神农“尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,当此之时,一日而遇七十毒。此其尝百草为别民之可食者,而非定医药也”[4]。“神农尝百草一日七十毒”生动形象地说明了上古之人药食不分。

长沙马王堆遗址中发掘的医药书籍成书大多为战国以前,其中《养生方》《却谷食气》等帛书中记载了“以食治之”或者“以食养身”等养生方法,可见早在两千年前“食药同源”的理论已经初露端倪。同时期的《黄帝内经》系统论述了食物和药物的搭配原则及其对五脏的影响,比如“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九;谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也”,可被称为最早的食疗原则,对药膳学的发展起到深远的推动作用。在唐朝早期,医药学家孙思邈在《千金翼方》和《千金要方》著作中记录了“食治”专篇,其中收载了果实、菜蔬、谷米和鸟兽四大门类共164 种药用食物,为食疗、食养、药膳等方面做出了巨大贡献。同时期孟诜著述的《食疗本草》是药膳学方面最早形成的专著,体现出对古代“食药同源”理论的传承,更好地推动了“食药同源”理论的进一步发展。而明朝李时珍著述的《本草纲目》集前朝养、疗本草之大成,以中医五行学说为核心,以“五味”发挥五行学说,包涵诸多养生保健内容,被看作是同时期最为璀璨的明珠,在总结前人“食药同源”理论和实践的基础上,进一步衍生出独到的理论体系,使中医“食药同源”理论得到广泛认可[5]。

随着西方现代科学知识的大量引入,“食药同源”相关理论知识被进一步拓展。大量临床医学实践表明,坚持食用兼具药效和营养功能的“食药同源”物质,能够有效预防慢性疾病并且降低患病风险[6-7]。

2 “食药同源”食品产业发展现状

2.1 “食药同源”文献研究概况

2.1.1 发文量分布情况 中文检索方式:以中国知网(CNKI)为数据来源,检索主题为“药食同源”“食药同源”“药食两用”或“食药物质”,搜索所有字段,文献类型限定为学术期刊或博、硕学位论文,文献记录时间为2000-01-01 至2023-08-01。

英文检索方式:以Web of Science(WOS)核心合集数据库为检索来源,检索主题为“Medicine and food homology”“Edible and medicine homologous” “Food -medicine homologous” “Food and drug homologous” “Medicine and edible” “Food and drug substances” 或 “Edible medicinal substances”,搜索所有字段,文献类型限定为论文或综述论文,文献记录时间为2000-01-01 至2023-08-01。

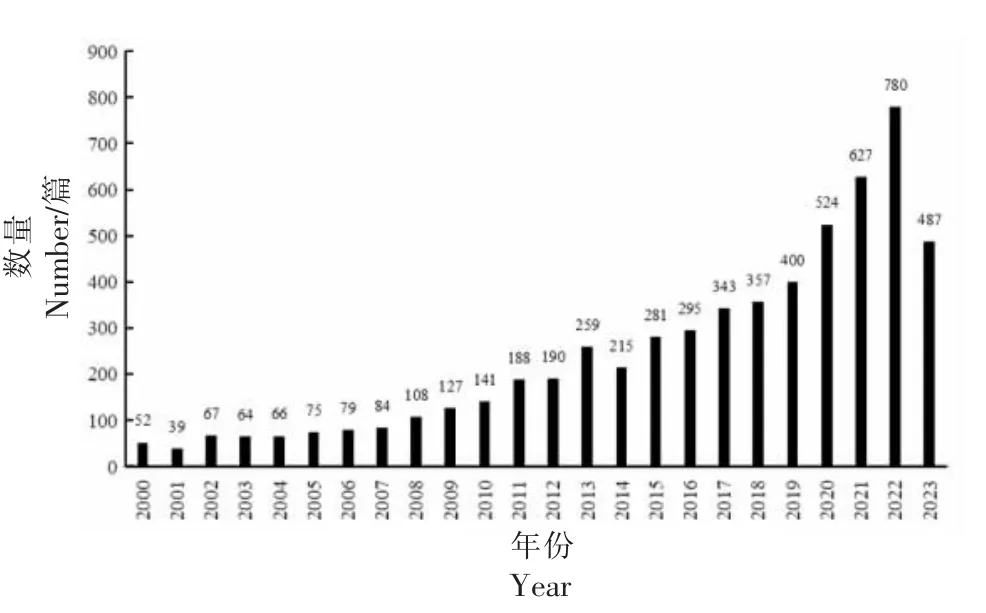

经过对CNKI 数据库及WOS 核心合集数据库检索、处理,得到符合要求的中文文献1 489篇,英文文献5 848 篇。由图1 和图2 可知,“食药同源” 相关中文文献发文数量总体呈上升趋势。2014 年以后相关中文文献发表量迅速上升,“食药同源” 相关英文文献年发文量趋势与中文文献年发文量趋于一致。中、英文文献的年发文量情况表明,近年来“药食同源”“食药同源”“药食两用”或“食药物质”方面的研究更加广泛,研究成果丰硕。

图2 WOS 数据库中“食药同源”相关英文文献年发文量Fig.2 Annual publication volume of English literature on homology of food and medicine in the WOS database

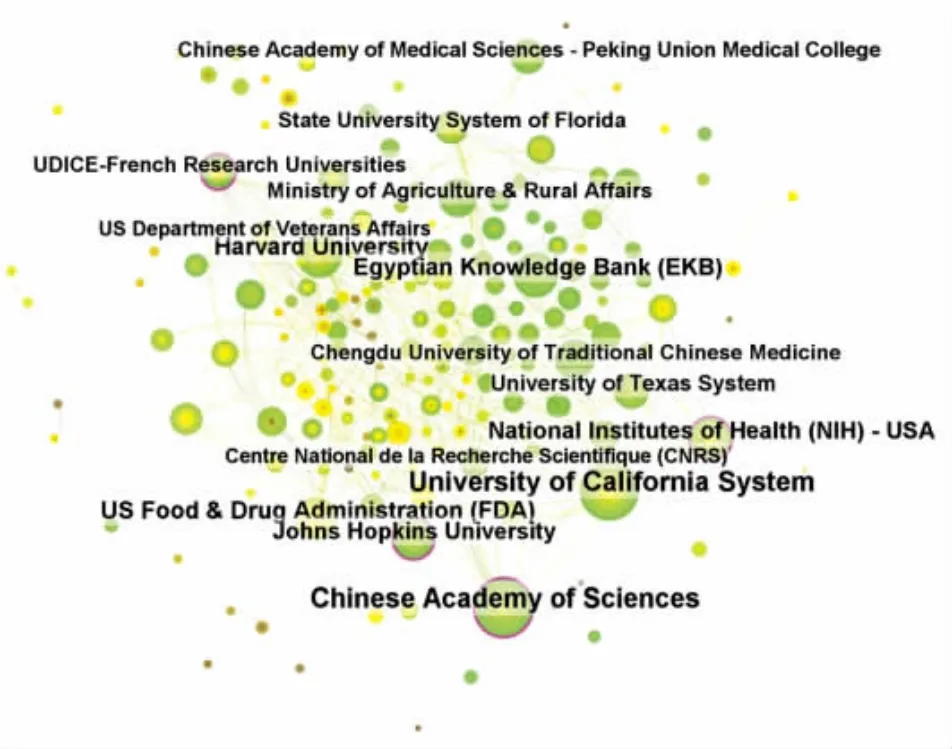

2.1.2 发文机构分布情况 研究机构共现图谱如图3 所示,CKNI 数据库收录的2000 年1 月1日—2023 年8 月1 日发表的主题为 “药食同源”“食药同源”“药食两用”或“食药物质”的中文文献中,湖南中医药大学发文量最高,16 篇;其次是黑龙江中医药大学,发文量为13 篇;发文量较多的机构还有江西中成人药业有限公司(12 篇)、江西省农业科学院畜牧兽医研究所(12 篇)、中国医学科学院北京协和医学院药用植物研究所(8 篇)、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所(8篇)、湖南省药食同源功能性食品工程技术研究中心(7 篇)、成都中医药大学附属医院(6 篇)、湖南省中医药研究院(4 篇)、桂林理工大学(4 篇)等。共现图谱展示出“小集中,大分散”的趋势。WOS数据库英文文献的发文机构共现图谱如图4 所示,在2000 年1 月1 日—2023 年8 月1 日时间区域,发文量最多的机构是美国加州大学(University of California System),共发表文献130 篇;其次是中国科学院(Chinese Academy of Sciences),发文为111 篇。此外,哈佛大学(Harvard University)、美国食品药品监督管理局(US Food &Drug Administration)、美国国立卫生研究院(National Institutes of Health–USA)和约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)等机构发表相关文献也较多,分别为66、66、60 篇和51 篇。共现图谱的趋势与CNKI 数据库中文文献发文机构共现图谱有相似的特点。

图3 CNKI 数据库中“食药同源”相关中文文献发文机构共现图谱Fig.3 Co-authorship network diagram of Chinese literature on homology of food and medicine in the CNKI database

图4 WOS 数据库中“食药同源”相关英文文献发文机构共现图谱Fig.4 Co-authorship network diagram of English literature on homology of food and medicine in the WOS database

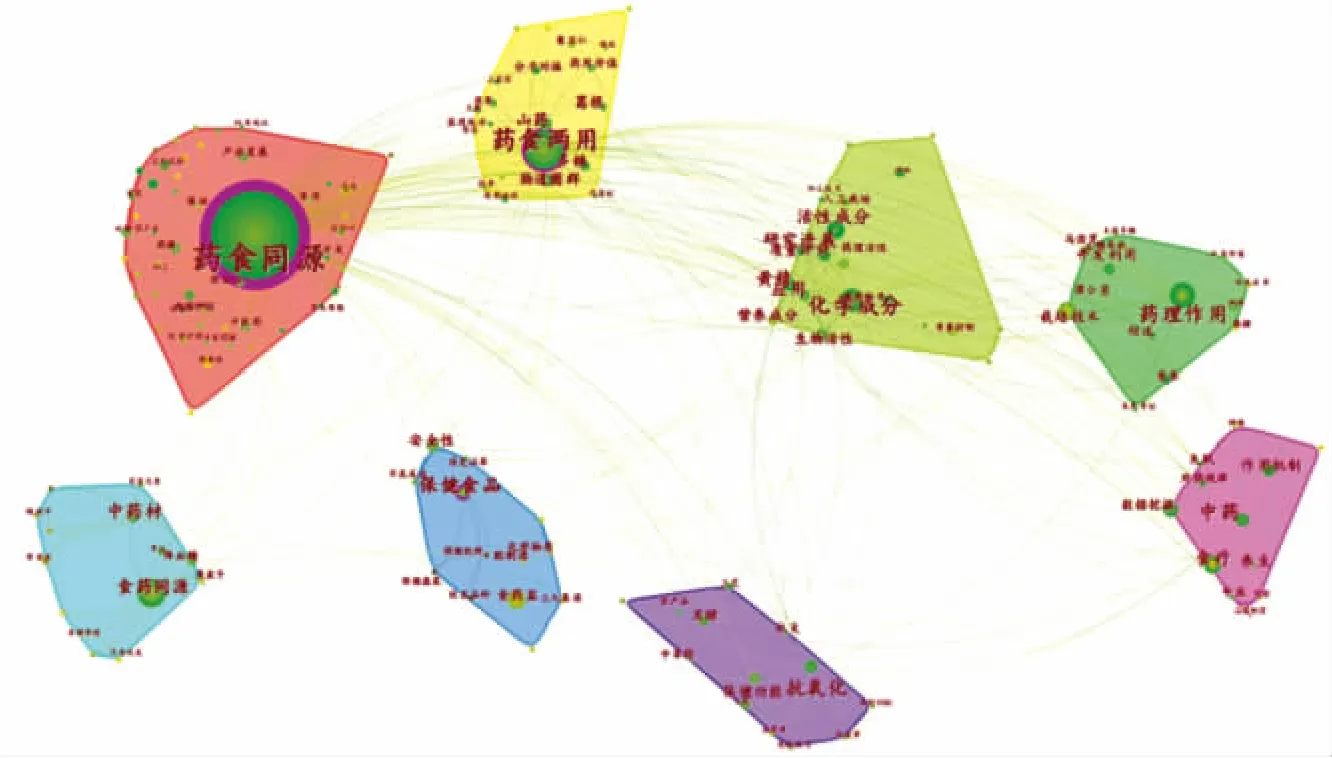

2.1.3 关键词聚类分析 CNKI 数据库中文文献(按主题检索:“药食同源”“食药同源”“药食两用”或“食药物质”)通过CiteSpace 软件对关键词进行聚类分析的结果如图5 所示。1 487 篇中文文献的关键词聚类图谱共有网络节点数217 个,边数727 条;聚类平均轮廓值(S 值)为0.8945,说明图谱信服力较高。其中,排名前6 的聚类分别是“#0药食同源”“#1 药食两用”“#2 化学成分”“#3 药理作用”“#4 食药同源”和“#5 食药监”。

图5 CNKI 数据库中“食药同源”相关中文文献关键词聚类分析图谱Fig.5 Cluster analysis spectrum of keywords in Chinese literature on the homology of food and medicine in the CNKI database

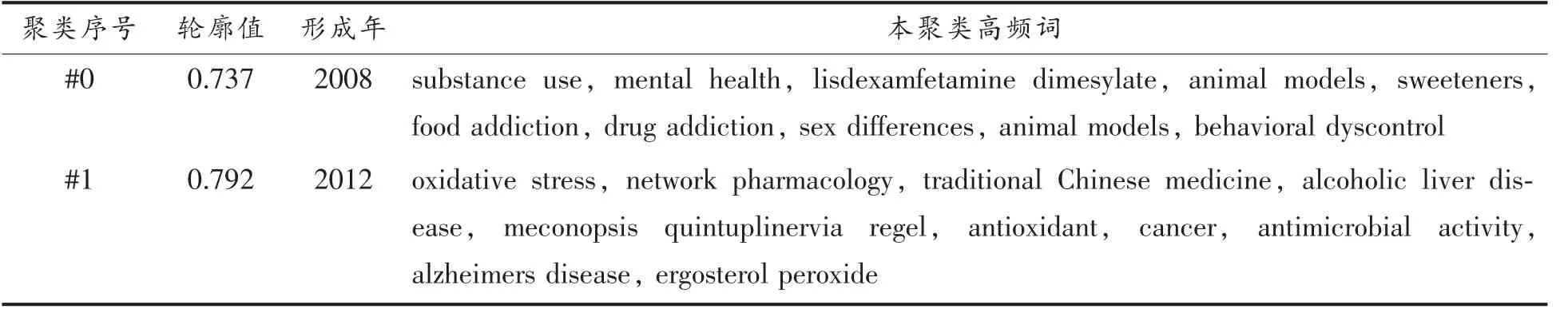

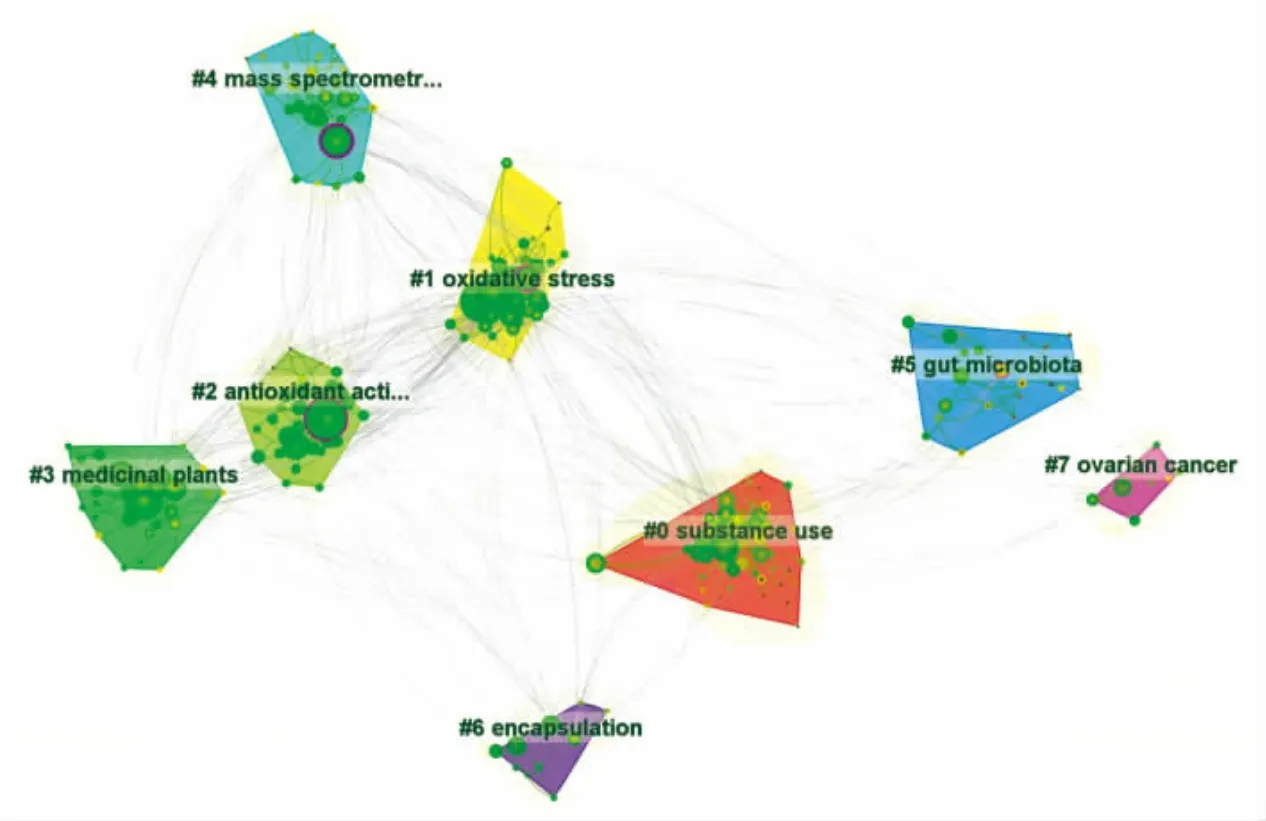

WOS 数据库英文文献(文中标明“Medicine and food homology”或“Edible and medicine homologous”或“Food-medicine homologous”或“Food and drug homologous”或“Medicine and edible”或“Food and drug substances”或“Edible medicinal substances”)关键词聚类分析结果如图6 和表1所示。通过对5 848 篇英文文献进行关键词聚类分析,图谱中得到网络节点数235 个,边数1 585条;同时聚类平均轮廓值(S 值)为0.983,说明此聚类图谱具有较高的信服力。英文文献聚类图谱中排名前5 的聚类分别是“#0 substance use”“#1 oxidative stress” “#2 antioxidant activity” “#3 medicinal plants”和“#4 mass spectrometry”。

表1 WOS 数据库中“食药同源”相关英文文献关键词聚类top8Table 1 Top 8 keyword clusters in English literature on the homology of food and medicine in the WOS database

图6 WOS 数据库中“食药同源”相关英文文献关键词聚类分析图谱Fig.6 Cluster analysis spectrum of keywords in English literature on the homology of food and medicine in the WOS database

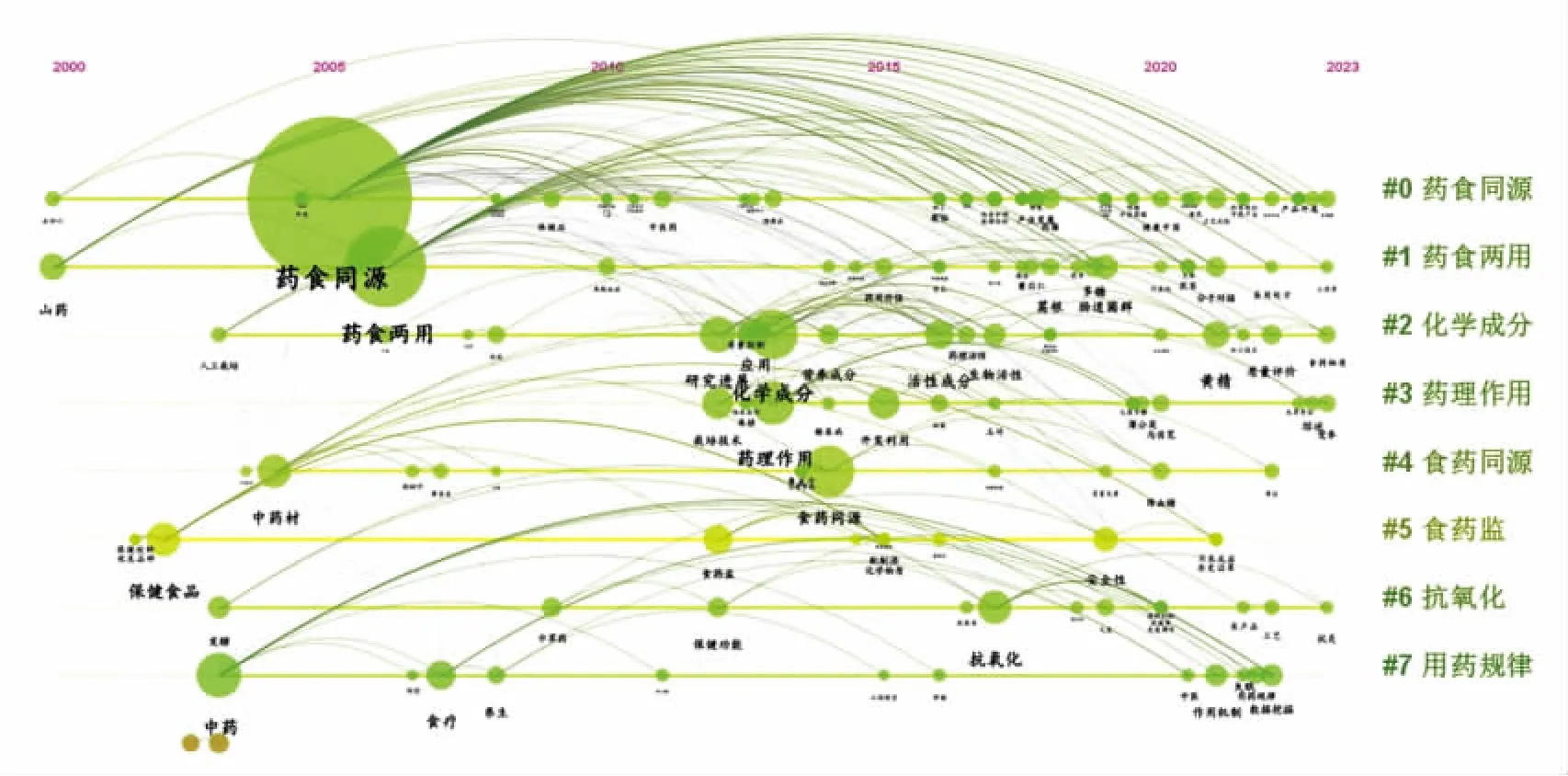

2.1.4 “食药同源”研究领域的发展历程 CNKI数据库发文关键词聚类图时序变化如图7 所示,中文文献中“药食同源”及“药食两用”聚类演化过程丰富,对各聚类产生较大影响。与“#0 药食同源” 聚类关联的文献有519 篇,研究内容涉及多糖、分子对接分析、生物活性物质的提取、保健食品、生物活性作用、正交试验分析、栽培技术等。段晨晨等[8]综述了药食同源类中药多糖在调节肠道菌群、调节血糖和血脂等方面的药理作用机制,为中药多糖向功能性新食品的转化提供了理论依据。胡柿红等[9]以佛手、黄精和山药等为主要原料,研制了适用于脾胃虚弱、肝气不舒人群的功能性复合发酵型饮料。与“#1 药食两用”聚类关联的文献有127 篇,研究内容涉及原料的开发利用、化学成分分析、中医食疗、质量评价等。曹德艳等[10]采用药食两用中药材进行健康风险评价,表明不同年龄人群摄入人参、连翘的致癌风险较小,而摄入甘草、玫瑰花存在一定的致癌风险。与“#2 化学成分”聚类关联的文献有47 篇,研究内容涉及营养成分分析、安全性评价、肠道菌群、研究进展等。吴磊等[11]根据国内外文献,综述平卧菊三七不同部位的化学成分以及生物活性,为平卧菊三七资源的综合利用和新型保健产品开发提供依据。

图7 CNKI 数据库中“食药同源”相关中文文献关键词top8 聚类时序图谱Fig.7 Temporal spectrum of the top 8 keyword clusters in Chinese literature on the homology of food and medicine in the CNKI database

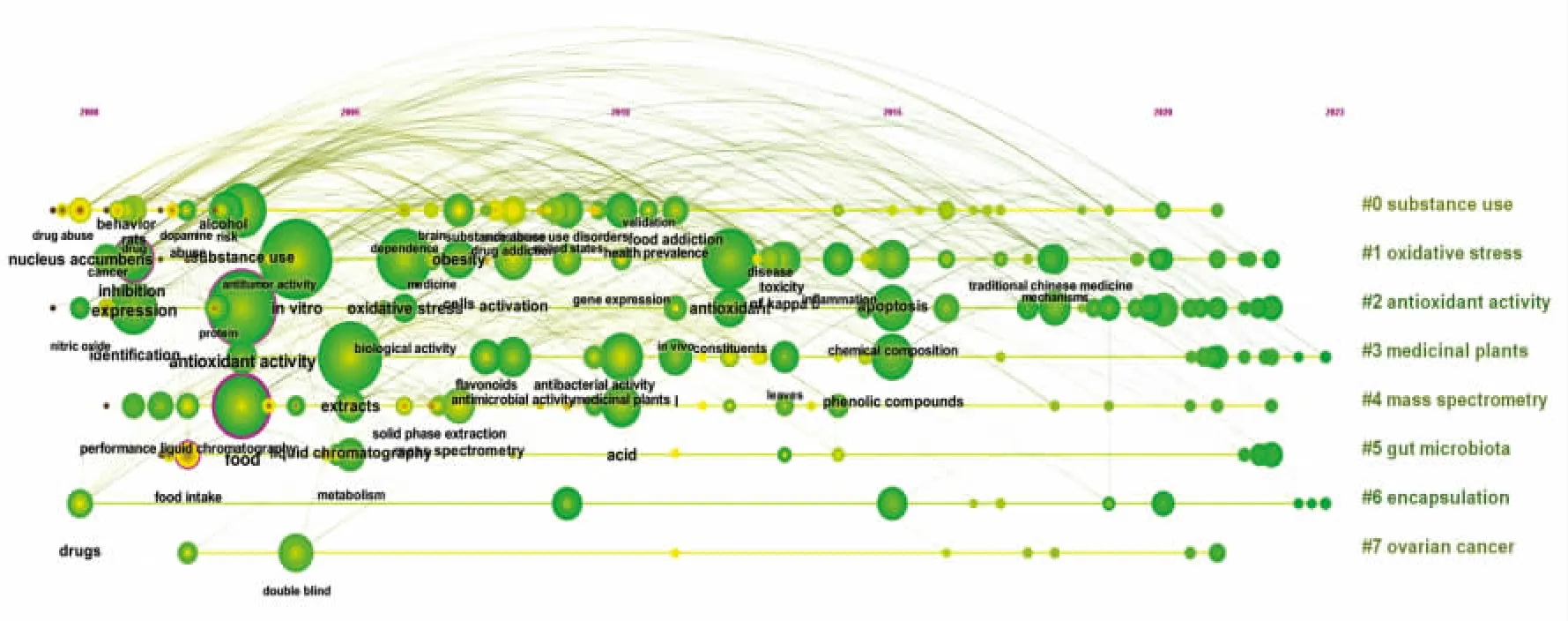

利用关键词聚类时序图对WOS 数据库发文中不同聚类的发展历程及相互之间的关联性进行分析,其关键词聚类图时序变化如图8 所示。5 848篇英文文献中,“#0 substance use”作为关键词聚类演化的过程最丰富,同时对各聚类具有较大影响。与“#0 substance use”聚类关联的文献有174篇,研究内容主要有抗氧化活性、健康、肥胖症、食品等。Wei等[12]系统综述当归在植物化学、分析方法和毒理学领域的研究进展,以及当归的生物活性成分(多糖、阿魏酸等),并揭示其抗氧化、抗炎及神经保护作用等药理活性。为当归的质量评价、药物发现和临床应用提供了新的见解。与“#1oxidative stress”相关联的聚类文献有232 篇,涉及的研究内容有生物活性成分、炎症、细胞凋亡、氧化应激、蛋白质、基因表达等。Ru等[13]通过研究玉足海参(Holothuria leucospilota)蛋白对癌细胞存活、迁移、细胞周期和细胞凋亡的影响,探索玉足海参蛋白可能的抗癌作用。与 “#2 antioxidant stress”相关联的聚类文献有330 篇,涉及的研究内容有食用菌、多糖、结构表征、氧化应激、理化性质等。如Hou等[14]研究发现两种猴头菇多糖通过增强过氧化氢酶活性来增强抗氧化能力,减少炎症反应,对酒精性胃黏膜损伤发挥保护作用。

图8 WOS 数据库中“食药同源”相关英文文献关键词top8 聚类时序图谱Fig.8 Temporal spectrum of the top 8 keyword clusters in English literature on the homology of food and medicine in the WOS database

2.2 “食药同源”食品开发情况

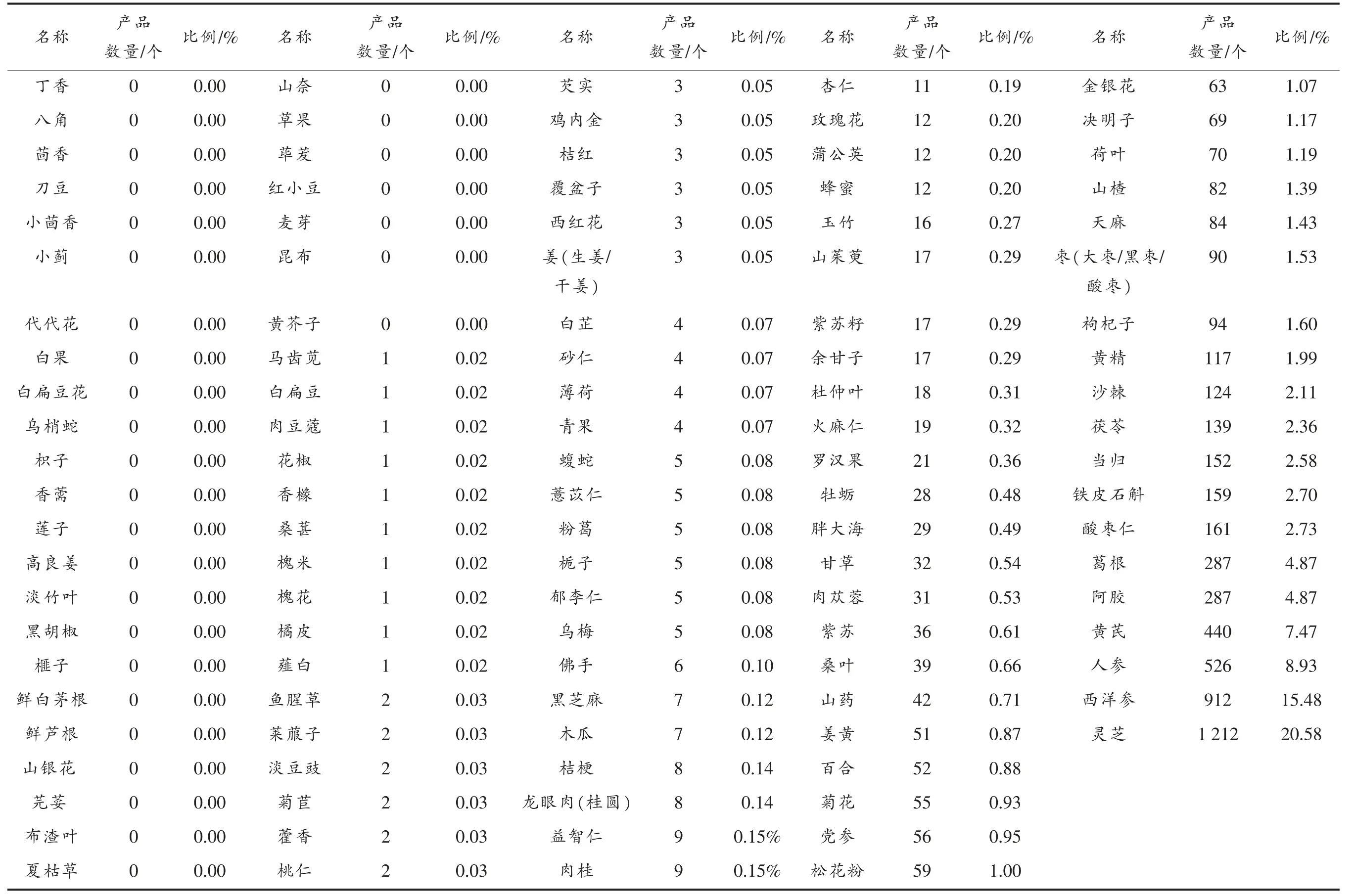

2.2.1 “食药同源”物质注册保健品 据统计,国内外已注册的含“食药同源”成分命名的保健品产品有5 890 个。111 种“食药同源”物质对应的保健品产品注册数见表2,尚未包含在注册保健品产品名中的“食药同源”成分共有29 种(26.13%),包含在保健品产品名中且注册数在1~100 范围内的“食药同源”成分有69 种(62.16%),包含在保健品产品名中且注册数大于100 的“食药同源”成分有12 种(10.81%)。值得关注的是,29 种尚未包含在注册保健品产品名中的“食药同源”成分,并非全部都是日常可食用的品种,例如白扁豆花、蝮蛇以及代代花等。对于这些品种,可以进行深入研究,开发相应保健品。注册保健品产品数在101 个以上的主要是灵芝、西洋参、人参、黄芪、阿胶、葛根、酸枣仁、铁皮石斛、当归、茯苓、沙棘和黄精,这12种成分共有注册保健品产品4 516 个,占到总量的76.67%,其它成分仅占23.33%。可见,目前保健品开发方向比较固定,企业在新品开发方面投入不足,造成功能食品品种不够丰富。

表2 已注册的保健产品分布情况Table 2 Distribution of registered health products of food and drug homologous substances

2.2.2 基于食药同源的食疗食品 与保健食品类似,食疗食品也是“食药同源”理念的重要体现,既传承和发扬了中国“食药同源”传统文化,也是改善国民营养健康状况的现实选择[5]。食疗食品是一类特殊的食品,结合了传统食疗的原理和现代食品科学技术,以普通食品形态为载体,通过科学的方法和工艺,将中药的有效成分和营养物质应用于食品制作中。此外,食疗食品研发过程注重中药与食材的配伍,追求中药的最佳提取效果和药效发挥,以确保食品在保持美味的同时,具备中药的药用价值和保健功效。

3 “食药同源”食品产业面临的挑战

我国“食药同源”食品产业整体发展还存在着诸如基础研究较弱、科技含量不高、技术欠发达、研发投入偏少,导致我国“食药同源”食品品种结构失调,产品生存周期较短,与美国、日本、欧洲等国家同类产业还存在一定差距。

3.1 “食药同源”食品基础研究薄弱

我国虽拥有丰富的“食药同源”资源,但关于其营养特色和经济价值的开发利用仍不全面、不充分,产业发展缺少独特的竞争优势。“食药同源”资源中营养功能因子的提取制备工艺有待进一步优化完善,营养功能因子的安全性评价和生物活性研究体系不健全,这些关于“食药同源”食品发展的科学壁垒需要攻克,技术难题也亟需解决。

3.2 “食药同源”食品产业科研投入较低

我国“食药同源”食品产业科研投入较低,研发水平滞后于发达国家,企业偏重广告营销而轻研发,产品形态较为单一,导致“食药同源”食品产业没有形成技术竞争力和规模化生产能力。同时,“食药同源”食品产业的产学研结合不充分,阻碍了技术成果在企业的转化和实施。如何在“食药同源” 食品产业发展过程中搭建高质量的产学研合作平台,实现科技成果在企业的高效转化是急需解决的问题。

3.3 “食药同源”食品相关法律法规不完善

根据《中华人民共和国食品安全法》,我国将食品分为普通食品和特殊食品两大类别,“食药同源”食品属于普通食品,不允许标注或宣传任何功效。然而,从“食药同源”的发展历史可以看出,它是利用特定食物的功效来实现人体养生保健、健康调理和防治疾病的目的,强调具备一定功效作用。因此,虽然“食药同源”食品的需求侧迅速增长,供给侧也跃跃欲试,但是现有的食品法律法规并不适应“食药同源”食品的特性,缺乏相应的法律法规已成为制约该产业持续发展的重要瓶颈。

3.4 “食药同源”物质的认定难度较大

我国地广物博,各地饮食习惯丰富多样,具有传统食用习惯且收录于《中华人民共和国药典》中的物质远远不止管理目录中的111 种。另一方面,国民普遍食用的传统食物中,不乏很高营养价值的物质尚未列入《药典》之中。这些物质在进入“食药同源”物质目录的道路上几经波折,困难重重,其中很多类似申报更是被搁置。虽然国家卫生健康委员会同有关部门和单位每年“自上而下”从国家层面进行政策调整,扩大中药材作为食品应用,但是对于大量很高营养价值的药物而言仍显不够。在保证食品安全的基础上,加快“食药同源”物质认定应成为一种必然趋势。

3.5 “食药同源”食品数据库有待建立

目前缺少“食药同源”食品产品认定或特定标识,其污染物、有害物质及微生物限量是按照普通食品标准制定的,而且多数“食药同源”食品原辅料及制作工艺较为复杂,相关类属交叉,无法确定相关制订指标,导致产品的安全性和有效性不能确保,容易导致消费者对“食药同源”食品的信任危机。在信息化时代,国民的营养健康数据对于国家营养安全战略具有至关重要的作用,因此“食药同源”食品数据库的建立就显得尤为重要,迫在眉睫。

4 “食药同源”食品产业未来发展趋势

4.1 加强“食药同源”食品基础研究和专业人才的培养

4.1.1 加强“食药同源”资源及其营养功能因子的研究 将食品科学、营养学、毒理学、微生物学、免疫学、生物工程等学科的科学理论有机结合,应用于“食药同源”资源的挖掘;运用现代生物学等实验方法,研究营养功能因子的量效关系及其安全用量,从而阐明营养功能因子的体内消化、吸收、代谢和健康效应机理。通过以上方式为营养功能因子的筛选、发现、评价及应用提供科学依据和参考。

4.1.2 加强“食药同源”食品加工关键技术研发加强关于“食药同源”食品营养因子分离制备技术的研究,主要集中于提高营养功能因子高效提取技术、高纯度制备技术、工业化连续分离技术和绿色低成本生产技术的开发。同时,加强关键技术、关键设备和优化分离工艺与技术集成方面的研究,尤其是要注重结合生物和化工分离领域的一些新兴技术,例如酶工程和物理场强化提取技术等,突破营养因子分离、制备和利用共性关键技术瓶颈,最终建立高效、低能耗和环境友好型的关键制造技术,用于生产加工“食药同源”食品。

4.1.3 加强“食药同源”食品专业人才培养 “食药同源”食品是一个多学科交叉融合创新的领域,要实现多学科交叉技术融合,人才队伍的培养至关重要。重点培养“食药同源”食品研发创新型人才、企业急需专业人才和高技能人才,加强“食药同源”食品产业发展相关的经管人才、专业技术人才队伍建设;鼓励跨学科、跨地域、跨国度产学研用合作等多种形式,增强协同创新能力,加大海外高层次人才引进力度,加速“食药同源”食品产业人才国际化进程,打造一支高素质的“食药同源”食品研发专业人才队伍。

4.2 支持“食药同源”食品产业高质量发展

4.2.1 加大“食药同源”食品研发投入 利用我国中医理论优势,加大“食药同源”食品新产品科研投入,提高产品技术含量,加快“食药同源”食品的创新性研发,开发特色鲜明、种类繁多的“食药同源”食品,突破硬胶囊、片剂、口服液这三大“食药同源”食品主流形态,研发“食药同源”食品新形态,以普通食品为载体,让消费者享受到食品特有“色、香、味”的“食药同源”食品。我国“食药同源”食品的发展有着不同于其他国家的独有特点,具备了得天独厚的优势,应挖掘和发挥自身优势,打造中国特色的“食药同源”食品品牌,并在国际市场上占有应有份额。

4.2.2 加强“食药同源”食品研发的产学研用合作加大对“食药同源”食品产业化的支持力度,坚持以市场为导向,全面提高科技成果转化率;鼓励高校、科研院所、企业和医院开展“食药同源”食品产学研用合作,进一步完善产学研用协同创新体系,营造良好的人才发展环境;加快国家级“食药同源”重点实验室的建设工作,提高“食药同源”食品的科技创新能力。

4.2.3 支持“食药同源”食品重点企业发展 “食药同源” 食品产业的发展离不开重点企业的带动和示范,国家相关职能部门可重点支持优秀企业和相关高校、科研院所开展“食药同源”理论基础研究、关键技术及产业化开发以及产品人群功效试验,将成果在更多的企业推广应用,推进我国“食药同源”食品产业整体升级发展,符合国家供给侧改革的战略需求。

4.3 完善“食药同源”食品相关法律法规建设

4.3.1 建立“食药同源”食品相关的法律法规 我国可借鉴国外先进国家在健康食品管理方面成功的经验,构建符合我国国情的全新“食药同源”食品管理体系,同时制定中医食疗产品功用目录。对于单方食疗产品,可根据药典明确规定的功效作用进行功效声称;复方食疗产品可按普通食品备案,上市后再进行健康功效评价。建立健全“食药同源”食品生产和流通原材料及辅料质量、设备、工艺流程、产品品质、功能评价方法相关标准的制定,并与国际标准相衔接。

4.3.2 推行“食药同源”食品特别营养标签 随着“食药同源”食品改善健康理念的发展,食品营养标签应当紧扣当下国民健康需求,科学制定。建议对“食药同源”食品推行特别营养标签,扩大对营养成分的功能声称,补充除《预包装食品营养标签通则》中规定的营养成分,通过增加这些营养成分的标识,让消费者认识到“食药同源”食品的营养功效价值;强制标识涉及安全成分含量,让消费者在了解产品功能的基础上,知道其功效并合理食用。

4.4 完善“食药同源”食品市场管理体系

4.4.1 企业实施先进的“食药同源”食品质量安全管理体系 支持和引导“食药同源”食品企业采用先进的食品安全控制技术,如良好生产规范(GMP)、良好卫生规范(GHP)和危害关键控制点分析(HACCP),加强对主要原辅材料生产过程中影响质量的关键因素分析,建立“食药同源”食品中涉及安全组分的控制体系。“食药同源”食品生产企业要将行业标准提升为国家标准,不断完善产品标准,为我国“食药同源”食品行业规范发展,提高产品质量,走向国际市场提供有力保障和支持。

4.4.2 正确引导消费者对“食药同源”食品的认知借助网络、自媒体等平台对“食药同源”食品相关专业知识进行传播,促进普通消费者对“食药同源”食品的正确认知,引导消费者正确购买产品,并由专业人员帮助消费者了解产品的功能功效和服用禁忌,鼓励消费者正确理性消费;公开透明国家市场监督管理总局相关抽查及例行检查结果,确保“食药同源”食品的质量安全。

4.5 加快“食药同源”物质的认定

4.5.1 设立专门的“食药同源”食品管理机构 建议政府主管部门设立专门的“食药同源”食品管理机构,在保证食品安全的基础上,规范“食药同源”物质认定程序,优化认定流程,最大程度缩短认定周期,保证一些具有高营养价值的可食用药物安全、高效的认定,从而调动企业的积极性。

4.5.2 制定“食药同源”物质的认定标准 考虑到“食药同源”物质的特殊性,应兼顾食品和药品双重属性,可参考保健食品检测指标的要求,制定针对“食药同源”物质标志性成分或功能性成分的检测标准,完善“食药同源”物质通用性指标,增加相关基础指标,并对主要的功能性成分或者标志性成分依照毒理实验(人体、动物实验)、食品营养强化剂、膳食指南以及药典等法规进行筛选,建立包括指纹图谱、成分组成比例等内容的质量控制标准,尽可能保证认证物质的主要成分在功能性成分检测和基础指标中得以显示。根据这些指标评定物质是否符合“食药同源”性,进而保证“食药同源”物质认定的安全性和高效性。研究建立一套不同于药物评价方法的临床评价与社会评价体系,以更好地适应“食药同源”食品的实际情况,同时具备更加严谨的科学性和更强的可操作性。

4.6 加快推进“食药同源”食品数据库建设

4.6.1 建立“食药同源”食品和企业数据库 建立包含“食药同源”食品原料名称、配伍、用量、质量标准、功效成分、检验方法以及相关说明等信息的数据库。对“食药同源”食品的经营企业信息,包括企业名称、法人和主要产品等统一整理,建立经营企业数据库。一方面有助于国家制定“食药同源”食品质量与安全标准、功效成分检测标准以及相关成分限量标准等,另一方面也有助于消费者查询了解相关产品信息,产品溯源有据可寻,进而为“食药同源”食品的质量与安全提供保障。

4.6.2 建立“食药同源”物质功效信息数据库 通过对“食药同源”物质功效的文献、论著等几大模块信息的整合,建立可全面展示“食药同源”不同研究方向科研成果,并系统反映“食药同源”物质研究开发全过程的“食药同源”物质功效信息数据库。通过数据库可了解该领域国内外的最新研究动态,对科研院所和企业探索新的突破口和创新点具有重要的参考价值,同时也可为国家相关政策的制定提供科学依据。