神经电生理监测辅助全麻与局麻下经皮脊柱内镜腰椎髓核摘除术比较

2023-11-22林成林世水林克凤刘国铭李建华高尚君周仕国

林成,林世水,林克凤,刘国铭,李建华,高尚君,周仕国

福建医科大学省立临床医学院(福建省立医院南院)骨科,福建福州 350001

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation, LDH)是现代社会最常见的脊柱疾病之一,患病率高且逐年增加[1-2]。传统的脊柱手术通常采用开放手术,可能引起较大的手术创伤、住院时间较长及术后腰背疼痛和脊柱不稳等各种问题[3-4]。近年来手术方式呈现多样化,经皮脊柱内镜下腰椎间盘髓核摘除术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)已成为腰椎间盘突出症微创治疗的重要术式之一[5-6]。该术式在精准定位下进行微创精细操作,可有效减少术后腰背疼痛、缩短术后恢复时间。PELD多采用局部麻醉,但部分患者无法忍受术中疼痛和恐惧等可影响手术的顺利进行。神经电生理辅助全麻下行PELD手术可较好地解决这一问题,目前在国内外逐渐开展[7-8],通过电生理监测保障术中神经根的安全、减少神经根损伤。然而,针对神经电生理监测辅助全麻与局麻下行PELD手术的对比研究甚少,本研究拟通过回顾性分析2019年9月—2022年6月福建省立医院南院行PELD手术的68例患者的临床资料,对比神经电生理监测辅助全麻与局麻两种不同麻醉方式下PELD手术的疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析于本院诊断为单节段腰椎间盘突出症并行PELD治疗的68例患者的资料。将电生理监测辅助全麻手术组简称为全麻+电生理组共36例,其中男22例,女14例;年龄25~68岁,平均(47.25±15.76)岁;按病变节段分:L2/3节段1例,L3/4节段3例,L4/5节段11例,L5/S1节段21例。局部麻醉组简称局麻组共32例,其中男21例,女11例;年龄25~63岁,平均(46.03±14.92)岁;按病变节段分:L2/3节段0例,L3/4节段0例,L4/5节段12例,L5/S1节段20例。两组患者性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:均为单节段腰椎间盘突出症,有明显腰腿痛症状,术前MRI、CT检查与临床症状、体征相符患者;经保守治疗4周以上无效;既往无腰椎手术史患者;无严重心脑血管疾病史患者。

排除标准:有腰椎椎管狭窄症、严重腰椎滑脱或结构性侧弯、后凸畸形;有严重心脑血管疾病史患者;严重的肝脏、肾脏或造血系统疾病患者;有精神疾病史患者。

1.3 方法

1.3.1 局麻组 手术体位采取俯卧位,腹部尽量悬空,屈髋、屈膝使椎间隙后方充分张开扩大椎间孔,手术台可透X线。麻醉监护下使用局部浸润麻醉,术前使用地佐辛注射液(国药准字H20080329;规格:1 mL∶5 mg)5 mg镇痛,并予盐酸右美托咪定注射液(国药准字H20113533;规格:2 mL∶0.2 mg)微量泵泵入维持镇静,使用0.5%罗哌卡因(国药准字H20183152;规格:10 mL∶100 mg)和1.0%利多卡因(国药准字H20057816;规格:5 mL∶0.1 g)的混合物,沿穿刺路径进行局部浸润麻醉,关节突进行360°环形注射麻醉剂。

1.3.2 全麻+电生理组 患者采用局麻组相同体位,气管插管全麻后术中均予丙泊酚(国药准字H20150655;规格:20 mL∶0.2 g)[4~6 mg/(kg·h)]及瑞芬太尼(国药准字H20030197;规格:1 mg)[0.2~0.3 mg/(kg·h)]全身静脉麻醉维持,术中不使用肌松药,避免影响肌电图监测的敏感性。由经验丰富的神经电生理医师进行电生理监测,设备为日本光电MEE-1200C神经电生理监测仪。根据手术节段放置双下肢肌电图电极,L3/4、L4/5节段监测胫前肌和股四头肌;L5/S1节段监测腓肠肌和胫前肌。采用自发性肌电图(spontaneous electromyography,SEMG)连续监测手术操作全过程。以健侧作为对照,密切观察患侧SEMG波形、峰值及运动单元。

1.3.3 手术过程 椎间孔入路患者:C型臂机正侧位透视确定穿刺点,将穿刺针置入目标靶点位置,以碘海醇/亚甲蓝(9∶1)混合剂行椎间盘造影及染色。取穿刺点处切口长约1 cm,以环锯行关节突成形,连接内窥镜系统。镜下切除黄韧带,显露神经根,摘除突出髓核,充分行神经根减压、止血及纤维环皱缩成形处理。

椎板间入路患者:C臂机正位透视,标记穿刺点,置入穿刺针至黄韧带表面,切开皮肤约1 cm,将工作通道放置于黄韧带表面,镜下处理黄韧带、部分椎板及关节突,髓核钳摘除肩上或腋下突出的髓核组织,止血并行纤维环皱缩成形处理。术后给予常规脱水消肿、营养神经对症处理,腰围保护下活动行走。

1.4 观察指标

术中记录手术时间、术中出血量,术中记录神经根刺激次数,局麻组表现为患者下肢肌肉收缩次数,全麻+电生理组密切观察SEMG变化情况,记录出现爆发肌电的次数。术后记录患者住院时间,采用视觉模拟评分(Visual Nalogue Scale, VAS)及Oswestry功能障碍指数(Oswestry Disability Index, ODI)评价患者手术治疗效果。VAS评分范围为0~10分,0分表示无痛,10分表示最剧烈疼痛;ODI由疼痛的强度、生活自理程度、提物、步行、坐位等10个方面的问题组成,最高分100分,得分越高表明功能障碍越严重。分别记录术前、术后3 d、术后3个月VAS评分及术前、术后3个月ODI。

1.5 统计方法

应用SPSS 20.0统计学软件进行数据处理,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较以t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术及疗效相关指标对比

全麻+电生理组与局麻组术中出血量相近,差异无统计学意义(P>0.05);全麻+电生理组患者的手术时间短于局麻组,神经根刺激次数低于局麻组,住院时间长于局麻组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术相关指标对比(±s)

指标手术时间(min)术中出血量(mL)神经根刺激次数(次)住院时间(d)局麻组(n=32)68.91±7.04 9.38±3.76 1.06±1.08 1.19±0.47全麻+电生理组(n=36)60.56±7.15 9.58±3.66 0.39±0.59 1.53±0.61 t值4.846 0.231 3.120 2.593 P值<0.001 0.818 0.002 0.012

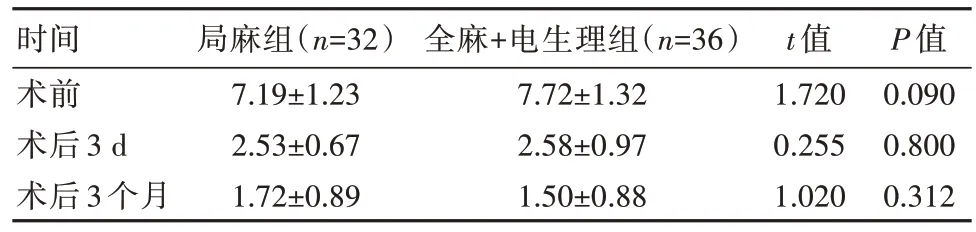

2.2 两组患者VAS评分对比

全麻+电生理组患者的VAS评分在术前、术后3 d、术后3个月与局麻组对比,差异无统计学意义(P>0.05)。局麻组患者术后3 d VAS评分较术前降低,术后3个月VAS评分较术后3 d显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。全麻+电生理组患者术后3 d VAS评分较术前明显降低,术后3个月VAS评分较术后3 d显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者VAS评分对比(±s)

表2 两组患者VAS评分对比(±s)

时间术前术后3 d术后3个月局麻组(n=32)7.19±1.23 2.53±0.67 1.72±0.89全麻+电生理组(n=36)7.72±1.32 2.58±0.97 1.50±0.88 t值1.720 0.255 1.020 P值0.090 0.800 0.312

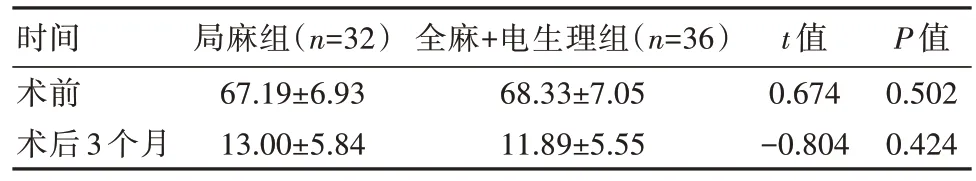

2.3 两组患者ODI指数对比

全麻+电生理组患者ODI指数在术前和术后3个月与局麻组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。局麻组和全麻+电生理组患者术后3个月ODI指数较术前均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者ODI指数对比(±s)

表3 两组患者ODI指数对比(±s)

时间术前术后3个月局麻组(n=32)67.19±6.93 13.00±5.84全麻+电生理组(n=36)68.33±7.05 11.89±5.55 t值0.674-0.804 P值0.502 0.424

3 讨论

目前,PELD多采用局部麻醉,主要优势在于术中可以和患者进行互动,及时了解神经根的状态,避免刺激和损伤神经根。但是该麻醉方式要求患者能充分配合,克服恐惧及焦虑心理,承受随时可能发生的疼痛,如果无法配合则可能导致手术终止。其次,局麻下行PELD亦存在硬膜撕裂、神经根损伤、减压不彻底等并发症[9]。全麻下行PELD可很好地解决手术过程中患者的恐惧焦虑及疼痛不适感,可极大改善患者的手术体验,并且其全麻状态下腰部肌肉放松,可以尽量张开椎板间隙,内镜能够更好地改变方向,便于彻底地探查和减压[10]。本研究发现,与局麻组相比,全麻+电生理组患者的术中出血量与其相近(P>0.05),手术时间较短、神经根刺激次数较少,住院时间较长(P<0.05)。李晶晶等[11]认为全麻能改善患者手术体验,且和局麻下行椎间孔镜手术能得到相同的手术效果。徐勇等[12]研究中对145例患者行术中肌电图监测下全麻PELD,术后VAS评分(1.3±0.6)分低于术前(7.8±1.6)分(P<0.05),术后ODI指数(12.4±3.3)%低于术前(74.5±11.0)%(P<0.05)。本研究中全麻+电生理组的研究结果与其相近,术后3 d VAS评分(2.58±0.97)分、术后3个月(1.50±0.88)分均低于术前(7.72±1.32)分,术后3个月ODI指数(11.89±5.55)%低于术前(68.33±7.05)%(P<0.05)。本研究还加入局麻组进行对比研究,发现全麻+电生理组与局麻组患者术前、术后VAS评分及ODI指数对比差异无统计学意义(P>0.05)。同时,两组患者术中出血量相近,提示两种麻醉方式下行PELD均获得了良好的治疗效果。Ye XF等[13]通过对60例腰椎间盘突出症行PELD的患者的研究也发现,全麻组和局麻组患者术后3、6、12个月的VAS评分、ODI指数对比差异无统计学意义(P>0.05)。其认为局麻和全麻均适用于PELD手术,但全麻使患者更有可能获得积极的手术体验。Mooney J等[14]通过对5269例行PELD患者共68项研究进行meta分析,发现局部和/或硬膜外麻醉下行PELD可能与VAS评分和ODI指数的短期较大改善有关,全身麻醉可能与更持久的疼痛缓解有关,但并发症发生率较高。

应用SEMG监测全麻下行PELD可以提供更客观的安全指标,显著提高手术安全性[15-16]。本研究中,32例局麻组患者中共有21例(65.6%)出现下肢肌肉收缩,而36例全麻+电生理组患者中共有12例(33.3%)出现异常肌电反应,神经根刺激次数低于局麻组。术中均通过及时查找原因,仔细辨认解剖结构或调整工作通道,下肢肌肉收缩停止或SEMG波幅恢复正常后再继续下一步操作,且仅有局麻组术中1例患者,在椎板间入路分离粘连神经根时损伤神经根外膜,术后患者患侧下肢未出现麻木及功能障碍,其余患者均未出现硬膜损伤、神经根损伤等严重并发症。可见神经电生理辅助全麻下行PELD的安全性更好。徐勇等[12]研究亦证实在神经电生理监测下全麻行椎间孔镜手术,可以对神经根进行术中全程监测,保障手术安全。

综上所述,神经电生理监测辅助全麻下行经皮脊柱内镜下腰椎间盘髓核摘除术与局麻下手术的疗效相近。全麻手术在很大程度上改善了患者的手术体验,而神经电生理监测为全麻手术中避免神经根损伤提供了安全有效的保障。但是本研究纳入的病例数较少,有待今后更大样本量病例进一步深入研究。