手法治疗肩周炎有效性和安全性的Meta分析

2023-11-17方仪德胡浩许金海丁兴马青山张亚运王燕妮莫文

方仪德,胡浩,许金海,2,丁兴,马青山,张亚运,王燕妮,莫文,2*

1.200032 上海市,上海中医药大学附属龙华医院骨伤科

2.200032 上海市,上海中医药大学脊柱病研究所

肩周炎是指肩周肌、滑囊、肌腱和关节囊等软组织病变引起的以肩关节疼痛和活动受限为临床症状的疾病。现有研究表明糖尿病、肥胖、甲状腺功能减退等因素可显著增加肩周炎的患病率,而糖尿病与肩周炎的相关性最强,其发病率为10%~39%[1]。对于本病,大部分学者认为,肩周炎是一种良性的、自限性的病变,但也有研究表明有超过60%的患者后期(2~20年)仍留有不同程度的疼痛或功能障碍[2],对日常生活及生活质量造成了重大影响[3]。因此,肩周炎的治疗应集中在改善疼痛、关节活动度症状和缩短病程上。

目前对于肩周炎的治疗仍以保守治疗为主,主要包括手法、针灸、物理治疗等,并配合合理的功能锻炼[4]。2019年《中医骨伤科临床诊疗指南·肩关节周围炎:T/CACM 1179—2019》[5]中推荐手法作为肩周炎的一线治疗手段。手法具有多样性,各家手法在细节上各有差异,石氏伤科手法治疗肩周炎的一大特点便是通过“摇法”最终达到“松则不痛”的状态,“摇法”能较大程度拉伸松解粘连。本研究旨在通过收集国内外手法治疗肩周炎的临床随机对照试验(RCT),分析手法相对于其他常规治疗是否存在优越性,并分析手法中“摇法”的有无是否影响患者疗效,以期为今后手法治疗肩周炎提供高级别的证据支持。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

(1)研究类型:临床RCT,文献语种限制为中文或英文;(2)研究对象:明确诊断为肩周炎患者;(3)试验组干预措施为手法,对照组干预措施为非药物疗法;(4)结局指标(包含≥2个):包括总体有效率(国家中医药管理局1994年颁布的《中医病症诊断疗效标准:ZY/T001.1-001.9-94》[6])、视觉模拟疼痛量表(VAS)评分、肩关节疼痛和功能障碍指数(SPADI)、肩关节功能Constant-Murley评分(C-M评分)、关节活动度等数字化指标等,安全性指标为不良反应发生率。

1.2 排除标准

(1)动物实验研究、机制研究、个案报道或者综述;(2)修改后Jadad评分[7]为0分的文献;(3)重复发表的文章或者只有摘要,通过检索无法获取全文的文献;(4)试验组涉及麻醉下手法治疗或联合针灸、药物的文献;(5)对照组包含手法治疗的文献。

1.3 文献检索

1.3.1 资料库来源:计算机检索PubMed、Cochrane Library、Embase、Medline、中国知网(包括中国硕博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库)、中国生物医学文献数据库、万方数据知识服务平台,检索时间为建库至2023-03-01。

1.3.2 检索方式为中文检索:#1 “随机对照” OR “随机” OR “RCT” OR “临床观察”、#2 “肩周炎” OR “冻结肩” OR “肩关节囊粘连” OR “肩凝症” OR “漏肩风” OR “五十肩”、#3 “手法” OR “按摩” OR “推拿” OR “操作” OR “关节松解”、#4 #1 and #2 and #3;英文检索:#1 “Randomized Control” OR “Random” OR “Clinical Study” OR “Efficacy Observation” OR “Control Study” OR “Clinical Trial”、#2 “Manipulation” OR “massage” OR “steopathic Manipulative Treatment” OR “Osteopathic Manipulative Treatments” OR “Treatment,Osteopathic Manipulative” OR “Osteopathic Manipulation”、#3 “adhesive capsulitis” OR “frozen shoulder” OR “periarthritis of shoulder”、#4 #1 and #2 and #3。

取检索所得条目最多者为最终结果。当RCT为多臂试验时,将通过分组合并的方式转换成双臂试验,方法学依据Cochrane手册推荐方法[8]。

1.4 数据提取

(1)将检索到的文献导入EndNote并建立文献管理数据库,参照PRISMA声明,文章的全文、前言、标题的阅读分析工作分别分配给2名研究人员分组进行。对于存在争议的研究,需要研究小组讨论并进行最终的判定,具体提取及判定流程分为两个步骤:第一步筛选的主要标准为文中给出的纳入标准,阅读文献标题和摘要即可完成不达标文献初步的排除;第二步则需要将通过初步排除后达标的研究文献进行完整篇幅的下载工作,并在阅读全文后完成第二次筛查。文献中详细资料的提取通过Excel表进行,提取的资料有:是否含有“摇法”、发表时间、随机分配方法、诊断标准、干预方法、疗效指标、样本量、不良事件等。(2)对于是否含有“摇法”的定义,“摇法”旨在对肩关节进行松动,在试验组的治疗方法中提及“摇肩”“肩关节被动旋转”或提及盂肱关节进行旋转松解的手法。

1.5 文献质量评价

(1)所有纳入文献采用修改后Jadad评分量表进行质量评价,评分量表包括随机对照方法是否恰当,分配隐藏、是否采用了盲法。1~3分为低质量文献,≥4分为高质量文献,≥1分方可纳入本研究进行下一步评价。(2)根据Cochrane文献质量评价标准建表,包括是否正确运用随机分配方法;分配隐藏及隐藏方案是否充分;是否采用盲法;结果数据是否完整,是否有退出、失访或脱落等情况;有无选择性报告研究结果;是否进行样本量估算。

1.6 统计学分析

对筛选后的文献采用RevMan 5.3软件分析,连续变量资料选择均数差(MD)和标准化均数差(SMD)分析,二分类变量资料采用风险比(RR)分析,所有效应量以95%可信区间(CI)表示。考虑本研究主要进行组间亚组分析,可能存在组间差异,在分析时使用随机效应模型。以治疗组是否存在“摇法”进行亚组分析,绘制漏斗图评估发表偏倚。

2 结果

2.1 文献检索结果

初步检索文献共1 393篇,其中中文文献1 164篇,英文文献229篇,通过阅读摘要排除相关文献,筛选后需要阅读全文的文献数量为37篇,最终12篇文献[9-20]确定可纳入本研究,详见图1。

图1 文献筛选流程Figure 1 Flow chart of literature screening

2.2 纳入文献的基本特征

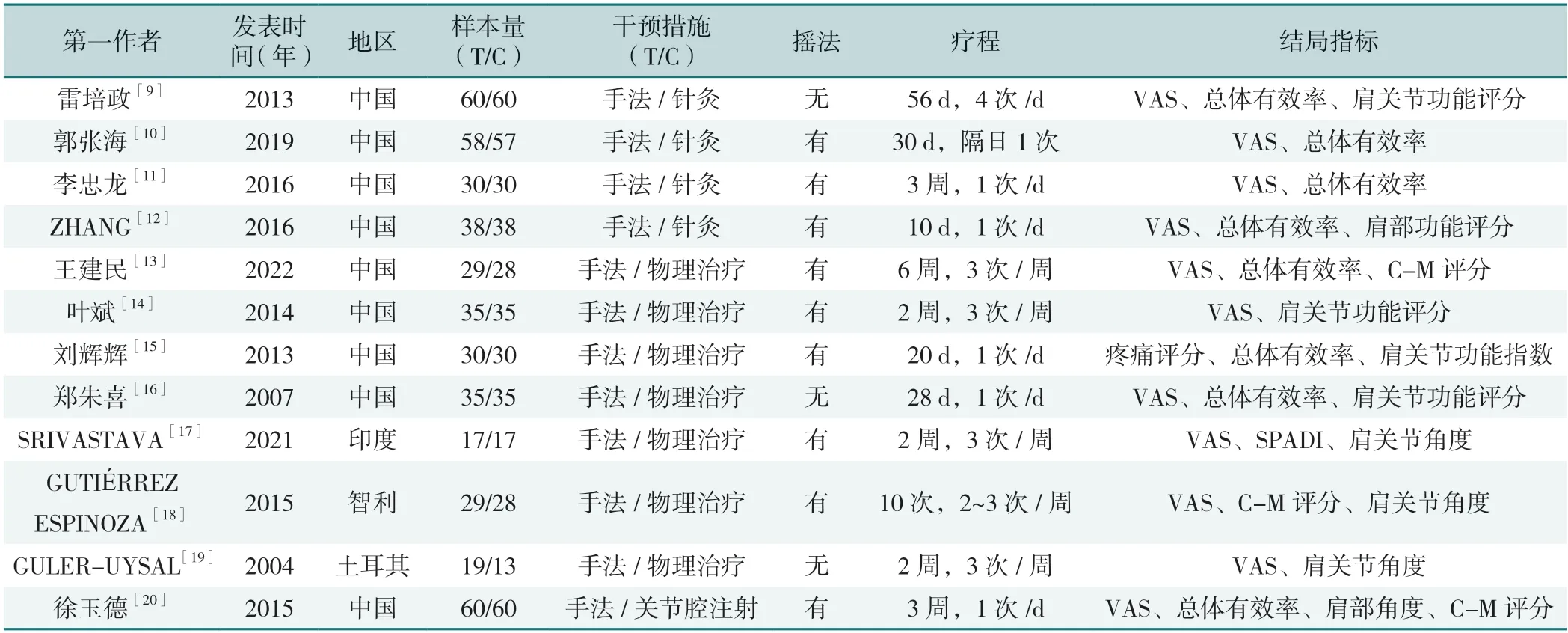

纳入的12篇文献共计893例肩周炎患者,其中试验组451例,对照组442例;最小样本量32例,最大样本量120例。3篇英文文献分别来自印度[17]、智利[18]、土耳其[19],余下9篇[9-16,20]来自中国。治疗周期上有3篇文献[14,17,19]选择治疗2周,3次/周;3篇文献[11,15,20]选择治疗3周,1次/d;其他文献有10 d、4周、6周、8周疗程,治疗频率不完全一致。12篇文献中,试验组均为手法治疗,对照组中有4篇[9-12]为针灸组,7篇[13-19]为物理治疗组,1篇[20]为关节腔注射组。3篇[9,16,19]文献手法中未使用“摇法”,9篇[10-15,17,19-20]文献手法治疗中使用“摇法”。11篇[9-14,16-20]提及VAS,8篇[9-13,15-16,20]提及总体有效率,4篇文献[17-20]提及关节活动度具体角度,3篇[13,18,20]提及C-M评分,详见表1。

表1 纳入文献的基本特征Table 1 Basic characteristics of the included literature

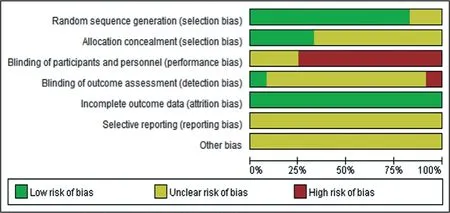

2.3 文献质量评价

使用方法学对纳入RCT进行质量评估,1篇文献[18]为4分,3篇[14-15,17]为3分,6篇[9-13,16]为2分及2篇[19-20]为1分。10篇文献[9-18]提及随机数字表法,2篇[19-20]提及“随机”字样,4篇[14-15,17-18]文献提及信封法进行分配,4篇[11-13,16]提及随机数字表分配。1篇[18]文献提及对评估人员进行盲法,余下11篇[9-17,19-20]均未提及相关盲法。12篇文献是否选择性报告研究结果、是否有其他偏倚来源,均未说明,详见图2及图3。

图3 纳入文献的发表偏倚风险汇总Figure 3 Risk of publication bias summary of the included literature

2.4 Meta分析结果

2.4.1 VAS

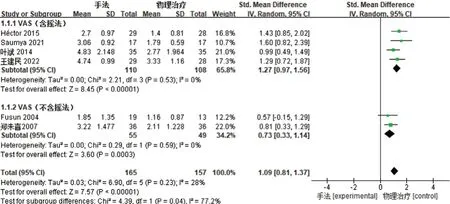

2.4.1.1 手法对照物理治疗:6篇文献[13-14,16-19]报道了手法与物理治疗肩周炎患者VAS情况,涉及322例患者,文献间存在异质性(I2=28%),考虑进行组间亚组分析,选用随机效应模型。Meta分析结果显示,手法组VAS改善程度优于物理治疗组,差异有统计学意义(SMD=1.09,95%CI=0.81~1.37,Z=7.57,P<0.000 01)。以是否包含“摇法”进行亚组分析,结果显示,含“摇法” VAS改善程度优于未含“摇法”,差异有统计学意义(Z=4.39,P=0.04),见图4。

图4 手法对照物理治疗后肩周炎患者VAS比较的森林图Figure 4 Forest plot comparing VAS in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

2.4.1.2 手法对照针灸治疗:4篇文献[9-12]报道了手法与针灸治疗肩周炎患者后VAS情况,涉及371例患者,文献间异质性较高(I2=88%),采用随机效应模型分析。Meta分析结果显示,手法组VAS改善程度优于针灸组,差异有统计学差异(MD=1.05,95%CI=0.31~1.79,Z=2.77,P=0.006),见图5。

2.4.1.3 手法对照常规治疗:11篇[9-14,16-20]文献报道了试验组为手法治疗,对照组为常规治疗(针灸治疗、物理治疗、关节腔注射)的VAS情况。文献间异质性较高(I2=74%),采用随机效应模型分析。Meta分析结果显示,手法组在VAS改善上优于常规治疗组,差异具有统计学差异(SMD=0.96,95%CI=0.67~1.26,Z=6.42,P<0.000 01),见图6。

图6 手法对照常规治疗后肩周炎患者VAS比较的森林图Figure 6 Forest plot comparing VAS in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to conventional therapy

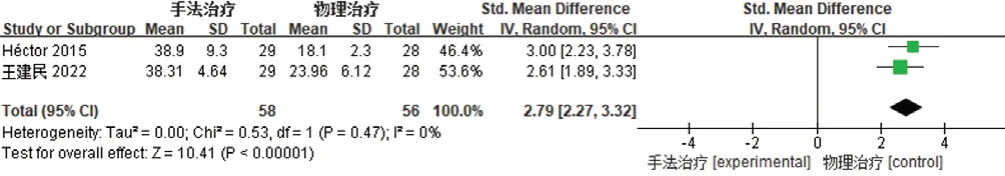

2.4.2 C-M评分:2篇[13,18]以物理治疗为对照组的文献报道了C-M评分,涉及114例患者。Meta分析的结果显示,手法组在C-M评分的改善上优于物理治疗组,差异有统计学意义(MD=2.79,95%CI=2.27~3.32,Z=10.41,P<0.000 01),见图7。

图7 手法对照物理治疗后肩周炎患者C-M评分比较的森林图Figure 7 Forest plot comparing C-M scores in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

2.4.3 关节活动度:4篇[17-20]文献报道了手法与针灸治疗肩周炎患者后关节活动度具体情况,涉及243例患者,其中3篇[17-19]文献以物理治疗作为对照组,以被动前屈、外展、外旋作为结局指标,涉及183例患者。

2.4.3.1 被动前屈:文献间异质性较强(I2=91%),采用随机效应模型分析。Meta分析的结果显示,手法组在被动前屈的改善上优于物理治疗组,差异有统计学意义(SMD=1.40,95%CI=0.10~2.70,Z=2.11,P=0.03)。亚组分析结果显示,在改善被动前屈角度上,含“摇法”手法与未含“摇法”手法的效果存在显著差异(Z=7.34,P=0.007),见图8。

图8 手法对照物理治疗后肩周炎患者被动前屈活动度改善比较的森林图Figure 8 Forest plot comparing improvement of passive forward flexion in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

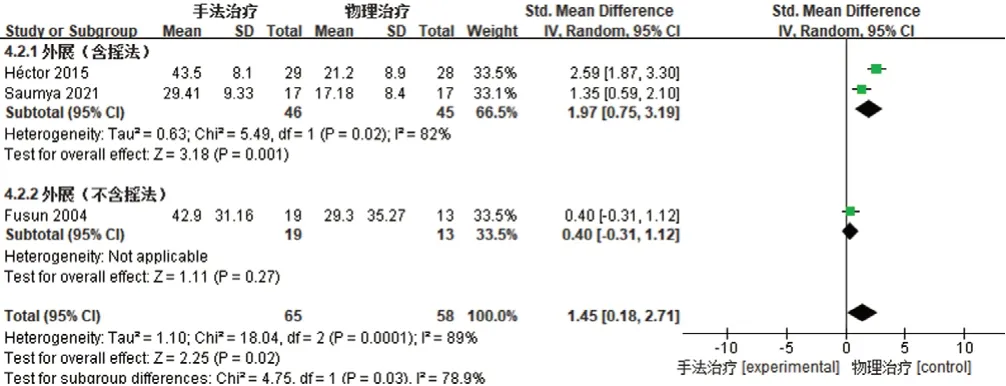

2.4.3.2 被动外展:文献间异质性较强(I2=89%),采用随机效应模型分析。Meta分析的结果显示,手法组在被动外展的改善上优于物理治疗组,差异有统计学意义(SMD=1.45,95%CI=0.18~2.71,Z=2.25,P=0.02)。亚组分析结果显示,在改善被动外展角度上,含“摇法”手法与未含“摇法”手法的效果存在显著差异(Z=2.25,P=0.03),见图9。

图9 手法对照物理治疗后肩周炎患者被动外展活动度改善比较的森林图Figure 9 Forest plot comparing improvement of passive abduction in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

2.4.3.3 被动外旋:文献间异质性较强(I2=92%),采用随机效应模型分析。Meta分析的结果显示,手法组在被动外旋的改善上优于物理治疗组,差异有统计学意义(SMD=1.77,95%CI=0.18~3.36,Z=2.18,P=0.03),见图10。

图10 手法对照物理治疗后肩周炎患者被动外旋活动度改善比较的森林图Figure 10 Forest plot comparing improvement of passive external rotation in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

2.4.4 总体有效率

2.4.4.1 手法对照物理治疗:3篇文献[13,15-16]报道了手法与物理治疗肩周炎患者后总体有效率的情况,涉及189例患者,文献间同质性较高(I2=0),考虑进行组间亚组分析,故选用随机效应模型,结果表明手法组总体有效率优于物理治疗组,差异有统计学意义(RR=1.16,95%CI=1.02~1.32,Z=2.21,P=0.03),见图11。

图11 手法对照物理治疗后肩周炎患者总体有效率比较的森林图Figure 11 Forest plot comparing overall effective rate in patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

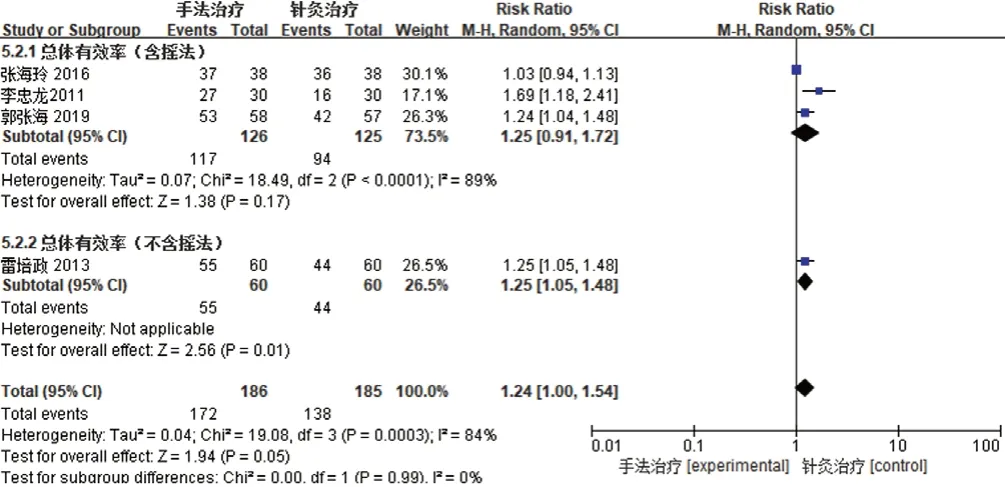

2.4.4.2 手法对照针灸治疗:4篇文献[9-12]报道了手法与针灸治疗肩周炎患者后总体有效率的情况,涉及371例患者,文献间异质性较高(I2=84%),选用随机效应模型,结果表明手法组和针灸组总体有效率比较,差异无统计学意义(RR=1.24,95%CI=1.00~1.54,Z=1.94,P=0.05),见图12。

图12 手法对照针灸治疗后肩周炎患者总体有效率比较的森林图Figure 12 Forest plot comparing overall effective rate of patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to acupuncture therapy

2.4.5 治愈率

2.4.5.1 手法对照物理治疗:3篇文献[13,15-16]报道了手法与物理治疗肩周炎患者后治愈率的情况,涉及189例患者,文献间异质性较低(I2=29%),结果表明手法组治愈率优于物理治疗组,差异有统计学意义(RR=3.71,95%CI=1.29~10.67,Z=2.44,P=0.01),见图13。

图13 手法对照物理治疗后肩周炎患者治愈率比较的森林图Figure 13 Forest plot comparing cure rate of patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to physical therapy

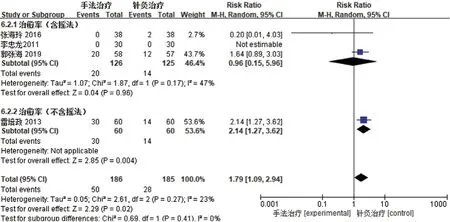

2.4.5.2 手法对照针灸治疗:4篇文献[9-12]报道了手法与针灸治疗肩周炎患者后治愈率的情况,涉及371例患者,文献间异质性较低(I2=23%),结果表明手法组治愈率优于针灸治疗组,差异有统计学意义(RR=1.79,95%CI=1.09~2.94,Z=2.29,P=0.02),见图14。

图14 手法对照针灸治疗后肩周炎患者治愈率比较的森林图Figure 14 Forest plot comparing cure rate of patients with frozen shoulder after manipulative therapy compared to acupuncture therapy

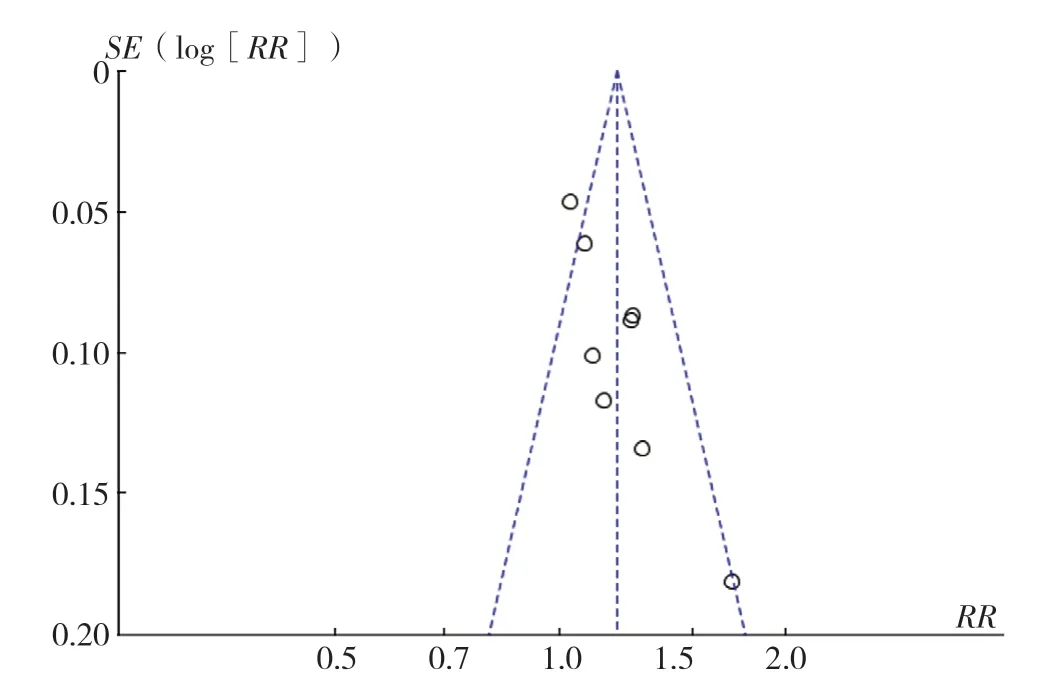

2.4.6 发表偏倚:绘制8篇[9-13,15-16,20]报道总体有效率的文献发表偏倚的倒漏斗图(图15),结果发现倒漏斗图离散度较大,考虑纳入文献质量普遍不高、样本量较小导致,Egger's检验[21]与Begger's检验P值均为0.66,提示无显著的发表偏倚,Galbraith图(图16)用于探索可能的发表偏倚,各项研究均在95%CI(灰色阴影区域),提示无明显发表偏倚。

图15 报道总有效率的文献发表偏倚的倒漏斗图Figure 15 Inverted funnel plot of publication bias in literature reporting total effective rate

图16 报道总有效率的文献发表偏倚的Galbraith图Figure 16 Galbraith chart of publication bias reporting total effective rate

2.4.7 不良事件:不良事件的描述在本文纳入的12篇文献均未提及。手法操作导致的骨折、其他创伤等案例在纳入研究中均未见报道。手法安全性较高。但仍需要具体的统计观察分析,以明确手法治疗肩周炎的不良反应。

3 讨论

肩周炎在祖国医学中可归属于“痹症”范畴,其发病内因是精血虚损,不能荣筋,外因则为劳损、风寒湿邪侵袭,常表现为本虚标实之证[22]。风寒湿邪,侵犯经络,气血凝滞不通,阴邪伤阳,《金匮要略心典》:“阳痹不用,则筋失养而或缓或急”,发之为肩痹。本病临床上常表现为肩痛活动受限及肩痛,疼痛的阶段通常会持续10~36周。患者表现为自发性肩痛及僵硬,盂肱囊体积减小。典型患者可出现“扛肩”现象,其原因是在冻结期肩周炎关节囊的滑膜增生和纤维化,肩部肌肉僵硬,关节囊挛缩,促使是肱骨上抬,从而导致典型的“扛肩”现象[23]。而肩胛下肌和喙肱韧带的纤维化、增厚和收缩是肩关节外旋和外展受限的主要原因之一[24]。

祖国医学中手法在改善粘连性肩周炎患者具有独特优势[25],尽管手法治疗使用广泛,各医者操作不尽相同,复合手法多样,但目前治疗常用的手法核心仍离不开“松解”手法、“复正筋骨”手法两种。“松解”手法常包括按揉弹拨,主要松解筋结、肌筋膜、僵硬肌肉、疼痛点等[26-27]。此类手法针对性强,配合科学合适的功能锻炼,能使粘连松解更加彻底,减轻肩痛,从而改善关节活动度。“复正筋骨”手法包括拔伸旋转牵扳摇等[28],针对不仅是肩关节的局部复位,还有调节肩颈的整体关系[29]。越来越多的医者认为治疗本病需要筋骨并重,从整体辨证观上看肩周炎存在筋骨失衡即“筋出槽,骨错缝”[30],通过拔伸牵扳摇转的方法,不仅松解了粘连,而且在拔伸摇转过程能调整筋骨的空间结构,达到正“错位之骨”,复“出槽之筋”之目的。研究表明,在手法操作中,有97%的患者缓解疼痛,关节运动几乎完全恢复[31],没有直接证据表明手法导致二头肌腱断裂、肩袖损伤、骨折、脱位或神经麻痹等不良反应,故手法在患者可忍受范围内进行是安全有效,循序渐进,最终能达到“去痛致松,以松治痛”的目的,最终使患者减轻疼痛,增加关节活动度,缩短疾病时间。

将关节沿关节运动轴的方向作环转运动的手法,称为摇法。张介宾曰:“导引,谓摇筋骨,动肢节,以行气血也……病在肢节,故用此法”,石氏伤科王子平认为软组织疾患应尽量保持“松”的状态,“松则不通,痛则不松”,并通过“摇法”达到“松肩”的目的[32],国医大师施杞教授认为拔伸摇动有助于改善肩周炎疼痛及活动度[33-34],可见“摇法”在筋骨病治疗中具有重要意义。肩部的“摇法”主要包括握手摇肩法、托肘摇肩法及大幅度环转摇肩法,其包含有松动和牵伸两方面的作用[35]。松动是以松动肩胛骨为主,肩周炎患者关节囊附近的软组织受影响,肩胛骨与肱骨运动间的节律改变[36],研究表明肩胛骨运动减少是造成上举和外展受限的重要原因[37],当肩胛骨和肩关节运动得到改善时,肩关节功能状态会得到改善[38]。牵伸则是以松解僵硬的盂肱关节囊、韧带和肩周肌肉为主,通过对关节囊的轴线旋转,增加盂肱间距[39],减轻凹面加压效应[40],凹面加压效应指肱骨头向肩胛盂发生位移时,受到关节盂凹面的阻力,导致盂肱关节活动受限,该效应的减轻有助于改善关节活动。结合本次Meta分析,可以发现含有“摇法”的手法从改善疼痛及恢复关节活动度方面更具优势。

本研究通过Meta分析现有文献证据表明手法能有效降低肩周炎患者疼痛、肩关节功能障碍,提高患者肩关节活动度、总体有效率、治愈率,含有“摇法”的手法在VAS改善、被动前屈、被动外展方面能进一步提高疗效,无文献报道不良事件,因此初步认为手法安全性较高。仅有1篇文献[13]对手法治疗肩周炎患者的远期疗效(16周)进行评价,因此无法提供充分证据证明手法治疗肩周炎的长期疗效性与安全性,在今后关于手法治疗的临床研究工作中需进一步系统化研究。

既往关于手法治疗肩周炎的相关系统评价纳入的文献中观察组患者干预措施为拔伸牵引类手法,对照组患者干预措施为物理治疗、针灸、封闭,Meta分析的指标主要为总体有效率、痊愈率、VAS,缺少肩关节功能相关的分析及推荐,因此其分析结果、结论并不能全面说明运动手法治疗肩周炎的有效性[33]。本研究纳入的文献Meta分析结果除了上述内容,还包含了对手法总体的评估,除此之外还一定程度上反映了肩关节功能C-M评分及关节活动度的改善效应量,证实手法及手法中“摇法”治疗肩周炎的疗效。

本研究的局限性及建议:(1)纳入的研究未报道患者因手法操作导致的创伤、骨折等不良事件发生,但经分析得出肩周炎患者接受10~56 d疗程的手法干预治疗疗效及临床安全性相对较高。(2)纳入的研究临床异质性较大,可能由于不同流派手法操作内容不同,个人操作时无法做到统一,以及单次操作时间不同等因素。(3)结局指标中肩关节功能量表多样、不一致。如中文文献的肩关节活动评分中,大部分作者未说明清楚选择量表的具体名称或使用自拟量表,未说明关节活动度的具体测量方法,在未来的临床研究中,建议进一步制订并规范肩关节功能测量量表的标准,以提高评估结果的特异性。

综上所述,根据目前所纳入文献的Meta分析表明,手法较物理治疗及针灸治疗能有效缓解肩关节疼痛,改善肩关节功能,含有“摇法”的手法止痛及关节活动度改善更佳,但考虑到纳入文献较少,样本量少,文献质量较低,尤其是在肩关节功能及肩关节活动度改善方面,需要更多的文献证据支持。

作者贡献:方仪德、胡浩进行文章的构思与设计;方仪德进行论文撰写;胡浩负责文献表格整理、RevMan软件绘图;丁兴、马青山、张亚运、王燕妮进行文献收集及筛查;许金海、莫文对文章整体进行管理监督及审校。

本文无利益冲突。