上牙槽前神经管及其副管形态特征的锥形束CT研究

2023-11-13程傲然范亚伟

程傲然,王 珏,范亚伟,3

上颌前牙美学区一直都是种植重建最具挑战性的部位之一[1]。近年来随着CBCT的广泛应用和美学区种植的大量开展,鼻腭管(nasopalatine canal,NPC)因其与上前牙种植的关系和潜在的临床意义受到了临床医生的最大关注。但是,NPC并不是该区域唯一携带神经血管的解剖结构,当计划在上颌前牙区植入种植体时,上牙槽前神经管(canalis sinuosus,CS)的存在也是重要的考虑因素[2]。在上颌骨的解剖描述中CS经常被忽视,大量基于CBCT扫描数据的回顾性研究已证明CS是上颌前部包含神经血管束的骨性通道[3]。

上牙槽前神经(anterior superior alveolar nerve,ASAN)是眶下神经的一个主要分支,支配上颌前牙和邻近组织的感觉。CS作为上牙槽前神经和血管的唯一骨内通道由Frederic Wood Jones 于1939年的Theanteriorsuperioralveolarnerveandvessels中首次描述其双弯曲轨迹而得名[4]。CS贯穿上颌骨约55 mm,自眶下管的中段向下发出,绕过鼻窝侧壁和下壁至上颌前区,一些分支分布于上颌切牙、尖牙及其牙周膜、牙槽骨,鼻支分布于下鼻道外侧壁前区及鼻腔底的黏膜,并与NPC相吻合。副管(accessory canals,ACs)是CS的解剖变异分支,文献中对ACs使用了几个同义词,如侧切牙管、弯曲小管、上牙槽前管或前腭神经血管变异[5-6](图1)。von Arx等[7]根据ACs在上颌骨内的走行将其分为三种类型:弧线型、垂直型和Y型。这些变异可能具有重大的临床意义。有研究表明损伤CS及其ACs会导致黏膜坏死、慢性疼痛、感觉异常、出血、枕部灼烧感、骨结合受损和局部感染[8]。在影像上,许多医生可能将这种结构认为是根尖周透射线或病理性病变而混淆诊断[9]。CS及其ACs的存在还会干扰上牙槽前神经阻滞麻醉的效果,对局麻药的扩散和渗透产生影响。

A:3D视图;B:轴状面;C:冠状面;D:矢状面;红色箭头:副管(access-ory canals,ACs);白色箭头:上牙槽前神经管(canalis sinuosus,CS)

对CS及其ACs形态特征数据进行分析有助于了解剖结构之间的相互关联[10],常规使用的全景片和根尖周X线片由于某些限制(叠加、放大、扭曲、图像质量低),很难正确识别出CS及其ACs。而CBCT具有高分辨率、可横断面视图、低成本诊断可靠性和低辐射剂量的牙科优势,允许对颌面部区域进行详细的多平面评估,以进一步分析传统成像模式无法检测到的解剖结构。随着外科手术(如根尖外科、正颌、正畸支抗、阻生牙或多生牙的拔除以及牙种植体植入等)的发展,更需要充分了解CS及其ACs的形态特征以制定合理的治疗方案[10-11],降低上颌前部手术时神经血管并发症发生的可能性,改善预后[12-13]。本研究的目的是评估CS及其ACs的主要形态学和形态计量学特征,并将其与性别、年龄以及相邻解剖结构(如颊侧骨壁、中切牙牙根及NPC)相关联,以便为种植手术提供解剖学指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究回顾性分析2021年6月—2022年6月于山西医科大学第一医院口腔科就诊的336例患者CBCT影像资料。本研究已获得山西医科大学第一医院伦理委员会审核批准(批准号:KYLL-2023-007)。研究对象根据年龄进行分组,A组:18~37岁;B组:38~57岁;C组:58岁以上。记录患者的性别。

CBCT图像的纳入标准为:①年龄18岁以上;②无上颌前牙区病变(肿瘤、囊肿等影响颌骨形态的疾病)或外伤(钢板、螺钉)者;③无上前牙埋伏阻生,无多生牙;④无既往正畸治疗史,无颌面部手术治疗史。排除标准:①影像截面不清晰,有妨碍测量者;②一侧上颌中切牙缺失者。

1.2 方法

1.2.1 CBCT扫描

在本研究中,CBCT均由山西医科大学第一医院口腔放射科专业人员使用NEWTOM CBCT(New Tom VG scanner,Verona公司,意大利)对患者进行拍摄。患者头位需根据水平和垂直的参考线进行标准化后拍摄图像。患者取站立位,微张口,拍摄时保持头部固定。扫描参数:电压110 kV、电流5 mA,扫描层厚 0.3 mm,扫描区间15 cm×15 cm。数据以 DICOM(digital imaging and communication in medicine,DICOM)格式录入,使用图像分析软件NNT viewer(QR s.r.l,Verona公司,意大利)进行图像重建和测量分析。

1.2.2 测量内容与方法

所有数据的测量分析均由同一名医师完成。在矢状位将NPC分为四种类型[8]:圆柱型、沙漏型、漏斗型、香蕉型。采用矢状位、冠状位和轴状位三种平面对CS及其ACs进行评估,如下所示(图2)。

矢状面中,A:ACs末端与颊侧骨壁距离;B:ACs在根尖水平与颊侧骨壁距离;C:ACs末端与中切牙牙根距离;D:ACs在根尖水平与中切牙根尖距离;E:CS直径;F:CS距中切牙根尖距离;∠α:ACs与中切牙牙长轴夹角;NPC末端轴状面中,G:ACs直径;H:ACs与中切牙牙根距离;I:ACs与NPC距离;J:NPC直径

矢状位平面用于评估上颌中切牙区CS及其ACs的存在,测量以下参数:(A)ACs末端与颊侧骨壁距离;(B)ACs在根尖水平与颊侧骨壁距离;(C)ACs末端与中切牙牙根距离;(D)ACs在根尖水平与中切牙根尖距离;(E)CS直径;(F)CS距中切牙根尖距离;(∠α)ACs与中切牙牙长轴夹角。

冠状面用于确定ACs的类型(垂直型、弧线型和Y型)。

NPC末端轴状面测量以下参数:(G)ACs直径;(H)ACs与中切牙牙根距离;(I)ACs与NPC距离;(J)NPC直径。

1.3 统计学分析

2 结 果

2.1 ACs的发生率及分布

在336例患者的CBCT影像中,ACs的发生率为46.73%(157/336);其中男性46.84%(74/158),女性46.63%(83/178)。不同性别、年龄段ACs的发生率差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。患者平均年龄39.97岁(最小18岁,最大76岁)。157例检出ACs者CBCT中共发现282支ACs,83例为单侧分布,74例为双侧分布(表2),虽然右侧者多见,但在大多数患者中均证实了双侧表现。侧切牙(51.77%)和中切牙(22.70%)的腭侧是ACs分布的主要位置(图3)。

表1 性别和年龄组ACs的检出情况

表2 性别和年龄组ACs的分布情况

圆圈中的数字表示ACs数目

2.2 ACs类型及构成比

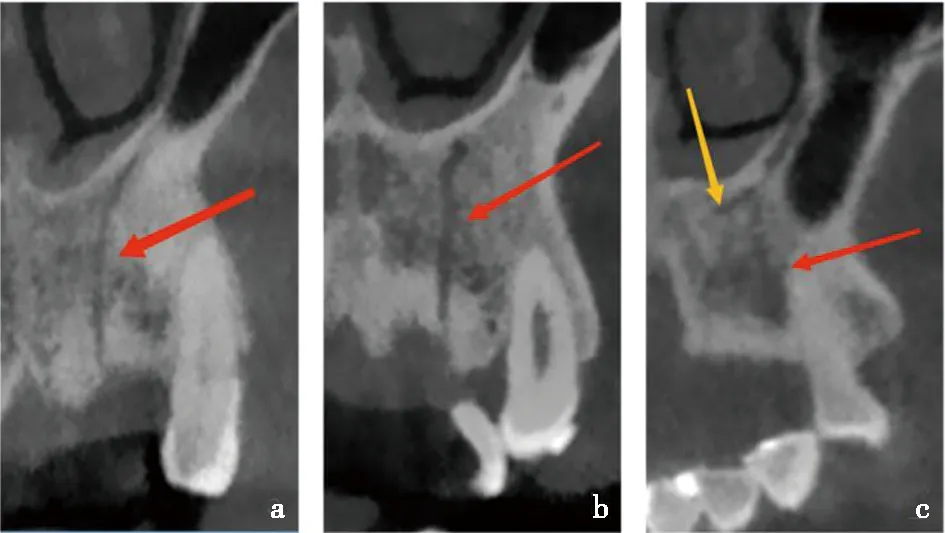

使用von Arx等的ACs形态分类法将其分为三类:垂直型、弧线型和Y型。弧线型ACs向牙槽突方向弯曲走行,垂直型ACs沿鼻底内侧向牙槽突垂直走行,而Y型ACs与鼻底内侧支相交通后向牙槽突方向走行。本研究发现ACs以垂直型最多见,其次为弧线型和Y型(分别为52.69%、44.62%和2.69%)(图4)。

a:弧线型;b:垂直型;c:Y型(红色箭头表示向CS牙槽突方向走行,黄色箭头表示与鼻底内侧支相交通)

2.3 中切牙区CS及其ACs的形态学特征及其与患者NPC类型的关系

根据以往的研究,ACs是中切牙区由植入物引起神经血管损伤的危险因素之一,我们将研究重点放在这个特定的区域。ACs形态学参数按性别和年龄组的分布情况见表3。本研究中所有样本均检出双侧CS,CS距中切牙根尖距离与年龄之间存在显著的线性相关性(R2=0.353,P<0.001)(图5),在患者性别组和NPC类型组之间的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 按年龄组和性别分类的CS及其ACs形态特征参数汇总

ACs在根尖水平与中切牙牙根距离(3.66±1.07)mm,ACs在根尖水平与颊侧骨壁距离(5.84±1.63)mm,ACs与中切牙牙长轴夹角(17.67±7.76)°。患者NPC形态类型(图6)、性别和年龄对以上形态学参数影响均无统计学意义(P>0.05)。

图6 不同NPC类型患者ACs形态特征参数对比

ACs末端与中切牙牙根距离2.15(1.50,2.70)mm,ACs末端与颊侧骨壁距离8.70(7.80,9.60)mm,CS平均直径(1.21±0.35)mm,CS距中切牙根尖距离(10.13±3.19)mm。圆柱型NPC患者的CS直径明显大于香蕉型(P<0.05)、沙漏型(P<0.01)和漏斗型(P<0.01)NPC的患者。沙漏型NPC患者与香蕉型NPC患者对比,CS距中切牙根尖距离的差异有统计学意义(P<0.05)(图7)。不同性别、年龄对以上形态学参数影响无统计学意义(P>0.05)。

采用LSD法进行两两比较,*:P<0.05 ,**:P<0.01

NPC末端轴状面:ACs直径0.90(0.80,1.20)mm,NPC平均直径(3.49±0.71)mm,ACs距NPC距离1.90(0.90,2.40)mm, ACs距中切牙牙根距离(1.53±0.64)mm(图8)。患者NPC形态类型(图6)、性别和年龄对以上形态学参数影响均无统计学意义(P>0.05)。

图8 不同NPC类型患者ACs及NPC形态特征参数对比

3 讨 论

本研究的目的是对上颌中切牙区ACs的形态学和形态计量学特征进行研究。以前的研究大多认为NPC是上颌前部的主要神经血管解剖结构,它可能会干扰上颌中切牙的植入。虽然文献资料证实了ACs的临床重要性,但就其在手术干预中的相关性而言,该结构的具体特征以前还没有得到充分的探讨。文献中对CS及其ACs的定义存在争议,本研究参考Orhan等[14]对CS及其ACs的定义,认为ACs是CS在上颌骨前部的解剖变异分支,并将CS主干与ACs单独研究。文献中不同人群ACs发生率的大小差异很大[7,14-18]。而在中国人群中直径1 mm以上的ACs发生率为36.9%,与上颌骨前部体积呈正相关,较大的上颌骨前部体积已被证明是与此类结构相关的危险因素[19]。Yeap等[20]在198次CBCT扫描研究中发现CS发生率为98.5%,而本研究在所有CBCT扫描中均检测到双侧CS。本研究发现ACs的发生率为46.73%,这与de C Machado等[15]和von Arx等[7]的研究一致,且没有证实性别和年龄对ACs发生率的影响,这与之前的报告一致[7,14,18-20]。发生率之间的显著差异可能源于多种原因,如方法差异(体素大小、使用不同的CBCT扫描仪、不同的暴露参数、纳入/排除标准等)、种族差异等。此外,CBCT的切片厚度被认为是ACs检测中的一个潜在变量[21],Lello等[17]认为在研究中使用较小体素的CBCT扫描可能有助于增强ACs的识别。

大多数研究仅包括直径≥1.0 mm的CS。这似乎是基于一些作者的假设,即直径为1.0 mm以上的CS可能会引起严重的临床并发症[19]。也有作者指出直径较小的血管可能导致严重的出血[18],如下颌舌侧管平均直径为1.0 mm,种植手术损伤下颌舌侧血管可能会导致严重出血[22]。据估计,对ACs直径的检测标准从 1.0 mm下降到0.5 mm 时,ACs的发生率从26.5%增加到52.1%[15]。本研究将所有可观测到的ACs纳入测量,发现ACs直径0.90(0.80,1.20)mm,与Yeap等[20]的(1.08±0.39)mm接近。von Arx等[7]和Tomrukçu等[11]发现弧线型ACs最多见,垂直型次之,Y型最少,但是本研究发现ACs以垂直型最多见,其次为弧线型和Y型(分别为52.69%,44.62%和2.69%)。

通常,上颌中切牙位点的种植是整个口腔种植技术敏感性最高的位点之一,为了获得稳定的唇侧软硬组织水平和美学效果,通常需要将种植体种植在偏腭侧的位置[23]。本研究发现侧切牙(51.77%)和中切牙(22.70%)的腭侧是ACs分布的主要位置,这与Shan等[19]的研究结果一致, Anatoly等[21]发现俄罗斯人中ACs最常见于侧切牙区(33.5%)。Orhan等[14]对切牙孔周围ACs的分布进行研究发现ACs常位于切牙孔的后方,而本研究发现ACs更常见于切牙孔前方。已经有几项研究调查了CS及其ACs 与相邻结构的解剖关系,Tomrukçu等[11]发现CS与鼻腔底、颊侧皮质骨和牙槽嵴顶的平均距离分别为13.83 mm、6.60 mm和5.32 mm。Lello等[17]研究了CS与眶下孔、眶下缘和鼻腔等相邻结构的关系。本研究发现ACs末端与中切牙牙根距离2.15(1.50,2.70)mm,ACs末端与颊侧骨壁距离8.70(7.80,9.60)mm,ACs在根尖水平与中切牙牙根距离(3.66±1.07)mm,ACs在根尖水平与颊侧骨壁距离(5.84±1.63)mm,ACs与中切牙牙长轴夹角∠α(17.67±7.76)°。

本研究还分析了在上颌中切牙区 NPC类型对ACs形态特征的影响。Vasiljevic等[8]的研究发现NPC类型对牙槽嵴下部ACs与颊侧骨壁之间的距离有显著影响。本研究发现圆柱型NPC患者的CS直径明显大于香蕉型(P<0.05)、沙漏型(P<0.01)和漏斗型(P<0.01)NPC的患者。沙漏型NPC患者与香蕉型NPC患者对比,CS距中切牙根尖距离的差异有统计学意义(P<0.05)。

即刻种植损伤CS及其ACs的病例已有报道[2],按照以修复为导向的种植理念,损伤有时不可避免,但详细的术前CBCT检查是预防CS及其ACs损伤的关键,术前对局部解剖结构分析不足可能是导致种植术后出血或血肿的一个重要原因。CS及其ACs的存在还会影响局麻药的扩散和渗透,从而影响上牙槽前神经阻滞麻醉的效果,建议进行补充麻醉以提高效率。种植时种植体与CS内神经血管束接触,理论上会影响种植体的骨结合,导致手术失败。

在牙髓手术期间,尤其是在刮除根尖周病变时,CS 内的神经血管结构可能会受损。Yeap等[20]对CS距最近根尖的距离进行研究,发现3例CS分别在近中、远中和腭侧与牙根接触,CS与牙根尖平均距离仅(2.16±1.25)mm。在本研究中发现CS距中切牙根尖距离与年龄两个参数之间存在显著的线性相关性(R2=0.353,P<0.001)。虽然确切的原因尚不清楚,但我们猜测这可能与年龄相关的骨改建因素有关。清楚辨识根尖周组织及其与邻近组织的相互关系,有利于提高手术的安全性[24]。

然而本研究仍存在一些不足之处。第一,该研究是回顾性而非前瞻性研究;第二,这项研究有局限性,为了规避病理因素和修复材料的影响,我们采取了一些相对严格的排除标准,限制了对CS及其ACs形态特征的进一步探索。

综上所述,我们的研究结果表明ACs在上颌骨前部有很高的发生率,多呈双侧分布,垂直走行。ACs与周围解剖结构之间的相互联系可能是上颌前牙区种植计划中潜在的临床关注点,NPC类型对CS及其ACs的形态计量学特征有显著影响。根据这项研究的结果,同时评估CS及其ACs和NPC有助于预防种植手术过程中的并发症,临床医师在术前应更加仔细评估风险并采取合适的预防措施。