颜色的视觉心理学研究及其对艺术设计的影响

2023-11-09万丽芳向园

万丽芳 向园

摘要:目的:在不同颜色的光照下,研究颜色恒常性等视觉心理现象及其对艺术设计的影响。大脑皮层对色适应、颜色恒常性、色彩饱和度、色调的感知形成了颜色视觉,颜色的感知与人的心理、脑活动有关,艺术设计中很多现象涉及颜色视觉心理的知识。方法:采用非对称颜色匹配的实验心理学法,结合光学、颜色心理学,通过计算机利用孟塞尔色卡的光谱信息,模拟不同颜色,在红、绿、蓝、黄色光照背景下组成视觉刺激,要求观察者在暗室中观察视觉刺激物,对比不同颜色的光照背景进行颜色匹配实验。结果:光照变化后,人对物体色的感应会在相应变化的光照方向上进行颜色色度偏转,使物体色重新与其背景光照形成和谐的色彩关系。结论:颜色的心理感知规律被大量运用到艺术设计领域,如建筑色彩、家居设计、电影、环境照明、绘画、服装设计及陈列等。了解颜色的视觉心理规律,有利于深入了解色彩如何在大脑中呈现,色彩给人带来的心理感受,光照对色彩的影响,从而使设计师更好地根据环境运用颜色变化规律,把握观众心理,达到色彩搭配和谐的目的。通过色调、色彩饱和度、色适应、颜色恒常性等视觉实验和色彩艺术研究,发现视觉科学和艺术的发展处于一个全息体之中,彼此之间有着深刻的影响和联系。

關键词:颜色;恒常性;视觉心理学;艺术设计

中图分类号:J063;J506 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)21-0-03

科学与艺术在人类历史发展中呈现出一种全息的状态,全息可以理解为一种互为映射、互相影响的状态,本文主要以最新的脑视觉研究为实例,从色调、色彩饱和度、色适应、颜色恒常性等视觉现象出发,讨论视觉科学和艺术色彩如何相互影响、相互作用。

1 视觉系统

人的眼睛可以捕捉光感信息,光线穿过眼睛,入射到视网膜上,再通过视神经将信号传输到大脑。视网膜上有大量的光线接收器,即视锥细胞和视杆细胞,其中视锥细胞主要在明亮的环境下工作,有三种视锥细胞即L、M、S视锥细胞,主要分辨红、绿、蓝三个波段的色光。三色锥体是生物进化过程中缓慢形成的,起初是为了分辨果实的颜色或天敌的颜色。视杆细胞主要在光线暗时起作用,它们无法分辨颜色,因而在暗环境下,人们通常看到的是无彩色的场景。大约有12.6亿个光感细胞分布在视网膜上,其中600万个视锥细胞分布在中央凹里。大量视锥和视杆细胞所产生的信号无法在短时间内完整交给大脑反应,因为大脑就像一个CPU,处理信号的能力是有限的,所以视觉信号会先经过视神经纤维的压缩再传输给大脑,单个锥体细胞的信号重新相加或相减组合,通过对立色的方法处理压缩信息,在感知阶段表现为“亮—暗”“红—绿”“蓝—黄”输出给大脑的视觉皮层[1]。

随着科学的发展,20世纪初,象征主义、表现主义和立体主义艺术家质疑学院派自然主义的有效性,他们通过心理学和X光式的分析,力图使自己的绘画能够透过表面来揭示本质[2]。画家塞尚曾经劝告年轻画家,以球体、椎体和圆柱的观点去观察自然,在组成图画上,应该永远不忘那些基本的实体形状。而大脑的工作方式似乎也符合塞尚的绘画理论,视觉系统会把复杂的图形分解成简单的形状,直至简化到不同方向的线段及不同的色彩。事实上,人类视觉信号的处理由大脑皮层的不同区域负责。跟人们想象的不一样,视觉信息不是整体被传送到大脑中再显示的,而是被分解为物体的形状、颜色、运动、方向等不同的信息,这些信息具有不同的振动频率,分散在大脑的不同位置分别进行处理加工,人类最终看到的图像是这些不同位置信息的合成。对于大脑如何合成这些不同位置的信息,人类目前尚未研究透彻。视觉皮层大概在人后脑勺的位置,颜色信息最初主要在大脑皮层V1区、V2区、V4区处理,运动信息在V1区、V2区和V5/MT区域处理。颜色的色调和饱和度产生于V4区,最终大脑会把形状、运动、颜色、纹理等信息合成人们看到的现实世界的样子。视觉系统完成了从图像解构到合成的过程。

毕加索的著名油画作品《小提琴和葡萄》,将小提琴分解成了很多互不连接的混杂形状,有不同形状、不同纹理、不同颜色的结构,即描绘了多点观看同时表现的形态。随着视觉脑科学的发展,人们发现毕加索的艺术创作和思考方式与人类大脑的工作模式高度相似,大脑也是将图像先解构成不同信息然后再重组的。细观艺术史和科学史的发展,艺术和科技在每一个时代都可以互相映射出彼此的形象,从文艺复兴到工业革命,绘画艺术从写实和自然风格到抽象和风格化,科学也在经历从现象到本质的过程,从宏观的力学发展到微观的量子力学。因此,可以说科学和艺术的发展处于一个全息体中。

2 色适应、色调、色彩饱和度在大脑中的反应

色适应是影响颜色视觉的重要因素,长时间注视某种鲜艳的颜色后,人们会感到色彩的鲜艳度慢慢降低,这种现象即视觉的色适应。人眼适应某一色光后,观察另一物体的颜色时,不能立即获得客观的颜色印象,而带有原色适应形成的补色成分。随着神经分子细胞学的进一步发展和细化,Johnson(2008)发现了猴子大脑视觉皮层V1区存在一些对颜色敏感的双极性和单极性神经细胞,这些视觉细胞会产生色适应的效果。当单极性细胞对红色光反应时,会诱发对绿色的反应,而绿色恰巧是红色的补色,并且绿色反应的幅度值比红色低,说明补色的能量比原色弱。每时每刻都存在色适应,不同时刻的适应色会相互叠加,人们看到物体色的时候,其补色会同时在大脑中产生。大脑中有一些对颜色敏感的单极性细胞,这种细胞只对一种单纯的颜色有反应。而大多数双极性细胞有方向选择性(Johnson,2008),它们可以识别色彩的形状和边界。日常的光照下,物体色和适应色会在视网膜上同时叠加,补色有抵消一部分原物体色的效用,间接达到了过滤中和背景光照的效果,色适应的作用就是将眼睛对颜色的感觉拉回到日光线的白点附近,保持对颜色恒常的感觉。物体色和色适应补色恰好符合我国古代阴阳学说的理论,物体色代表阳,色适应补色代表阴,只有阴阳平衡,才能保持人类对色彩感知的平衡。艺术设计中补色运用其实是一种调节大脑视觉细胞反应平衡的重要方法,历史上有很多擅长用补色的艺术家,如梵高、马蒂斯、大卫·霍克尼,补色搭配是一种美的规律,也是一种平衡的规律,可以给人带来宁静和舒适的感觉,它与大脑视觉细胞的反应规律是一致的。

近些年,研究人员做了很多关于猴子的视觉实验,而猴子和人类的基因最接近,借此可以间接了解人类大脑是如何产生颜色的。研究人员让猴子坐在显示器前一边喝着饮料,一边观看不同的色彩刺激信号,同时在其脑部插入一个电极,记录猴子在观看不同颜色时大脑的反应。研究显示,不同的颜色会按照光的振动频率,在猴子的大脑视觉皮层中依次排布。实验还发现,当颜色饱和度提高的时候,猴子大脑皮层V4区的视觉细胞放电量会增加,当饱和度降低的时候,大脑皮层V4区的放电量会减少。这项研究可解释人们在观看梵高和莫兰迪的作品时大脑反应的差异。梵高作品高饱和度的色彩会使观众大脑视觉细胞的放电量升高,容易让观众产生兴奋和视觉疲劳,而莫兰迪则喜欢用一些低饱和度的颜色来表现画面,让人感到平静和治愈,因此现在的家居和服装设计经常使用莫兰迪色系。

色彩可以调节脑视觉细胞的兴奋度,并影响观者的情绪,如快餐店喜欢用明亮的红色装饰以加快人们进食的速度;医院为了缓解患者的沮丧情绪要尽量避免使用黑色,可以增加明快的色彩来调节患者的情绪;儿童更喜欢高饱和度和明亮的色彩,这些色彩更容易让人集中注意力。

3 颜色恒常性

颜色恒常性是人对颜色的一种感知能力,这种能力不随光照变化而变化,可以保持恒定,也就是说,人们通常可以不受环境光的影响而认知事物的颜色。颜色恒常性是人类在适应生活环境的过程中慢慢形成的,使人对日常光照引起的颜色变化不过于敏感。色适应现象和更高级的脑皮层的颜色计算能力被普遍认为是颜色恒常性的主要原因。有研究发现,当光照颜色改变时,视觉皮层V1区、V2区、V3区相对应的脑细胞会跟着改变,但是V4区一些与颜色相对应的细胞并不会跟着改变,由于这部分细胞对颜色的变化没有反应,所以科学家猜测其可能是颜色能保持恒常的原因之一。颜色恒常性是研究不同光照下人们对颜色变化的感知,由于涉及光照环境,因此颜色恒常性经常同艺术设计创作发生联系,很多画家为了实现画面和谐,采用光源色统一画面的方法,如巴尔蒂斯、莫兰迪用色时都与光源色进行了调和,使画面有了统一的主色调,环境色会反射出光源的色彩,形成和谐统一的画面。

4 颜色恒常性的实验

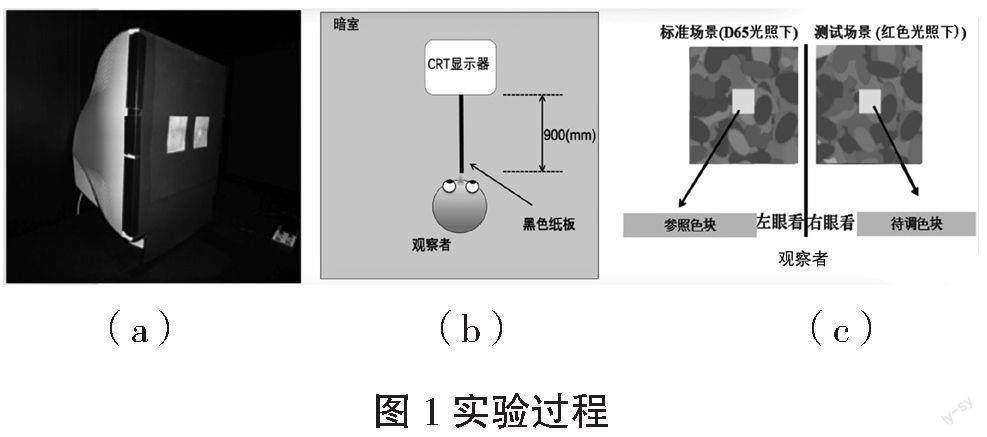

为了解不同光照下人对颜色的感觉有何不同,颜色恒常性如何作用,有何规律,笔者在颜色视觉心理学实验基础上,结合光学,跨学科研究不同光照下颜色恒常性的颜色匹配实验。实验是观察者在暗室条件下完成的,实验中观察者坐在显示器前,两眼中间被一张黑色隔板隔开,左眼和右眼分别只能看到左右两边对应的视觉刺激物,如图1(b)所示。实验采用的是非对称颜色匹配方法(Asymmetric color matching),图1(c)是视觉刺激图在D65光源和红色光源下的效果,左边是D65标准日光光照下的色彩效果,右边是红色光照下的色彩效果。实验过程如下:根据左边日光(D65)下中心小方块(参照色块)的颜色,观察者被要求将右边红色光照下的中心小方块(待调色块)调节成想象中红色光照下應有的颜色。参照色块的12种颜色从孟塞尔色卡中选择,分别是:5R5/6,2.5YR5/6,10YR5/6,7.5Y5/6,5GY5/6,2.5G5/6,10B5/6,7.5PB5/6,5P5/6,2.5RP5/6,10RP5/6,以及灰色。光照背景图案由300个椭圆随机叠加组成,颜色随机选自孟塞尔色系中的彩度6、明度5色环。这些颜色通过孟塞尔的标准光谱模拟计算在显示器上显示,显示器经过色度仪标定,色度误差不超过3%。一共有15名色觉正常的观察者参加实验,年龄分布在18~25岁。实验模拟了红、绿、蓝、黄、D65五种颜色光照的背景,观察者根据D65日光光照下参照色块的色彩,想象调节在红、绿、蓝、黄四种颜色光照下待调色块的颜色。

图1(a)为颜色恒常性实验用到的显示器。图1(b)表示颜色恒常性实验在暗室中进行,观察者坐在距离显示器900 mm的位置,观察视觉刺激物。图1(c)为D65(左)和红色(右)光照下的视觉刺激物。

5 实验结果

在颜色恒常性的配色实验过程中,首先把握的原则是保持颜色和谐,中心待调色块的亮度和颜色与周围环境搭配时不能显得过于突兀,需要使颜色融入大背景中,在配色时需要同时考虑亮度的和谐、色调的和谐、饱和度的和谐,匹配色彩的过程本质上是一个复杂的大脑计算过程。参加实验的观察者经过一个月每天一次每次两个小时的颜色恒常性配色实验之后,普遍对颜色在不同光照下的变化更加敏感,也逐渐熟悉配色的规律。可以看出,观察者调节红色光照下的色彩时,会将原来的颜色朝着红色轴线的方向做一些定向的改变,使新调节的颜色都偏红一些。同样,在绿色、黄色、蓝色光照下,观察者会按照相应光照颜色的方向进行特定角度的偏转变化。不同光照下的颜色恒常性实验,不仅受到色适应的影响,还受到脑部更高级的颜色计算能力的影响。实验结果表明,不同光照下人的颜色恒常性计算能力不一样,经实验测得颜色恒常性的大小顺序依次为:绿色>红色>黄色>蓝色光照,说明红绿光照下人更容易区别光照颜色,计算出颜色的变化,黄蓝光照下颜色区别难以分辨。

6 讨论

颜色恒常性总是与光照联系在一起,在绘画、电影、建筑、室内设计中也经常会考虑不同光照的影响。最早强调在不同光照下光影变化的人是法国印象派画家莫奈,在印象派之前,很少有画家关注不同时刻下同一景物呈现出的光影变化,人们都习以为常地生活在自己颜色恒常的认知状态中,而莫奈彻底打破了颜色恒常的认知常规,他认为色彩是时时刻刻随着阳光变化的,他在不同的季节和光照下反复画一些相同的景物,如睡莲、教堂、干草堆,给人们留下了深刻的印象。设计作品在不同光照下呈现出的色彩有明暗、冷暖的区别。以建筑为例,设计师需要结合当地的光照特点去设计建筑的色彩,在阴雨天较多的地区和晴天较多的地区观察相同的色彩,会给人带来不同的感觉,在阴雨天多的地区,色彩会偏向暗淡,因此可以增加一些明亮的、鲜艳的点缀色进行补充[3]。同样,室内设计也需要考虑光源的色彩,饭店的光源采用暖色温时,容易让人产生浪漫温馨的感觉,而商场的灯光需要接近日光的颜色,以便让顾客更好地分辨服装的颜色。为了表达不一样的情感,电影导演也会使用不同色温的光源进行照明,如电影《僵尸新娘》为了营造僵尸带来的恐怖阴冷的气氛,影片整体都采用青灰色的照明效果。

大学色彩构成的实践教学过程中,学生普遍存在无法正确地根据光照绘制物体反射出的色彩的情况,学生通常会忽略光照的影响,直接表现大脑中物体本身的固有色,这些色彩缺乏统一的(下转第页)(上接第页)光源色,通常是割裂的、毫无联系的,组合在一起时无法形成和谐的色彩效果。因此,在色彩训练的教学环节,可以通过颜色恒常性实验来调整学生对色彩的认知,通过实验反复比较不同光源下的色彩反应和变化,帮助学生树立良好的色彩秩序认知,更好地融合光、艺术设计与心理感觉。

7 结语

艺术是由心灵创造的,再由心灵和心灵的链接产生共鸣,心灵的各个层面都与艺术有关,包括个人感知、社会、文化各方面。对颜色产生感觉是人类心灵的一个共有特征,也对艺术设计产生影响。本文研究了颜色恒常性的视觉心理实验,通过光谱数据模拟了红、黄、蓝、绿四种不同光照下的颜色背景,观察者对比不同颜色的光照背景进行颜色匹配的恒常性实验,研究发现光照变化后,人对物体色的感应会在相应变化的光照方向上进行一定角度的色度偏转,使物体色重新与其背景光照形成和谐的色彩关系,并且人在四种光照下的颜色恒常性是不相同的,对于靠近日光的蓝色光照,人眼不容易识别出颜色变化。经过颜色恒常性的实验训练,观察者对调配颜色更加敏感,更容易得到协调的颜色搭配。本实验的不足之处在于,所采用的显示器的色域面积不足以覆盖人眼可以识别颜色的全部范围,因此实验结果也会受到限制,将来可以采用色域面积更大的显示器测试颜色恒常性,以得到更好的实验效果。

参考文献:

[1] 廖宁放.数字图文图像颜色管理系统概论[M].北京:北京理工大学出版社,2009:10-38.

[2] 保罗·克利.克利与他的教学笔记[M].周丹鲤,译.重庆:重庆大学出版社,2011:7-12.

[3] 赵思毅.城市色彩规划[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2016:129-138.