发明人网络特征、知识重组能力与企业技术创新绩效关系研究

2023-11-08朱晋伟

朱晋伟,原 梦

(江南大学 商学院,江苏 无锡 214000)

0 引言

随着新一轮科技和产业革命的到来,技术创新成为产业转型升级的关键。由于技术创新难度大且过程复杂,为了在急剧变化的创新环境中获取更多创新成果,基于复杂网络的合作式创新突破传统交流边界,开始取代传统的封闭式创新,成为组织发展的新型创新模式[1]。合作网络是建立在创新主体合作基础上的社会网络,各节点基于合作关系形成紧密关联、高度依赖的结构体系,通过互动连接实现研发资源共享和扩散,从而提高整个合作网络的运作效率。根据网络节点和联结关系的不同,学者们的研究主要分为组织间研发合作网络、组织内个体合作网络以及知识层面网络[2],且研究多集中于组织层面和知识层面。近年来,随着移动互联网技术和虚拟组织的快速发展,个体合作网络在技术创新中的作用越来越大,如何通过组织内部发明人合作网络提升企业技术创新绩效成为研究热点。

发明人不仅是组织创新的主力军,更是行业技术发展的引领者,发明人的技术创新效率提升意味着组织和行业研发能力增强。作为知识创造、整合和使用的能动主体,发明人与知识元素之间不是单一的匹配关系[3],而是在发明人网络内部交互分布。发明人合作网络有助于个体间信息、知识和其它资源交流,提高生产要素组合效率,有利于企业控制额外的异质性资源,这些异质性资源对拓展技术基础具有重要影响,有利于形成企业可持续竞争优势。差异化的网络特征会影响创新主体创新能力的增量,当创新主体形成完善的网络结构时,网络效益将进一步提高[4]。已有研究分别从关系结构、网络嵌入、动态演化等视角阐述组织内部发明人网络对个体创新产出和群体创新绩效的影响,但哪种关系联结和结构类型的内部发明人网络可以最大化激发网络效益、促进正向合作、提升企业创新绩效的研究则较为缺乏。

受惯性经验的影响,发明人习惯利用过去的经验解决当前面临的复杂技术问题,然而战略理论学者认为,简单的知识复制在快速提升创新增长率的同时也会诱发竞争对手的快速模仿,因此利用现有知识进行组合式创新成为较优选择。在知识重组研究中,有学者从个体特征角度出发,聚焦于知识拥有者个体差异对知识重组行为的显著影响,指出企业内部发明人在知识搜索与重组过程中处于关键位置。如Marc Gruber[5]通过研究发明人教育背景对技术知识重组的影响,发现受过系统教育的发明人可充分理解、分析和吸收抽象知识,在跨越技术边界进行知识重组的过程中更具优势;荣雪云(2020)从团队压力、群体思维、惯性经验3个角度解释了发明人规模和经验对知识重组新颖性的影响。也有学者聚焦企业技术网络结构、知识网络嵌入、市场网络开放度等创新网络特征视角,认为知识重组能够将网络中离散化的知识元素重新组合,然后通过系统梳理、有序编排后产出新元素(赵艺璇等,2021),最终实现企业绩效提升、价值共创或协助创新主体成为关键研发者。目前针对知识重组的研究大多集中在结果变量上,例如对企业创新、技术标准制定能力和发明质量的影响等方面,探明了创新网络可以为知识重组提供必要的知识资源和流动渠道,但是细化到个体层面尚未明晰企业内部发明人是如何通过知识重组影响创新绩效的。

基于此,本文以组织内部发明人网络为出发点,以企业技术创新绩效为落脚点,基于知识重组理论,将知识重组作为连接合作网络资源和创新结果的“桥梁”,构建发明人网络特征驱动创新绩效的作用机制模型,并将整合现有知识形成创新成果的知识重组能力划分为知识重组再利用能力和知识重组创造能力,多角度探究其转换发明人网络资源的中介作用。此外,基于协同创新理论,引入为企业提供外部知识来源的协作研发作为权变因素,以企业协作研发广度和协作研发深度作为知识重组能力与企业技术创新绩效关系的调节变量,以期完善和深化发明人网络关系模型,为企业构建内部网络和优化知识管理提供参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 发明人网络特征与技术创新绩效

社会网络理论提出企业内外部关系结构会影响创新绩效。其中,外部合作网络为企业获取外部知识和资源提供渠道,减少搜索成本;内部合作网络则为高效吸收和应用既有知识提供合理保障。因此,技术创新不仅取决于企业外部合作,而且取决于企业内部成员的沟通协调。Alex Vestal[6]研究发现,发明人网络内部节点的技术距离和密度会影响其突破性创新产出;Yan等[7]认为,发明人在创新网络中的关系嵌入和结构嵌入均有助于开发性创新;Hua Cheng等[8]提出,发明人在内部网络中的互动与合作为企业积累宝贵的知识资源,拓展企业经验学习和知识获取的广度与深度,进而有利于创新。

不同于一般的网络结构,组织内部发明人网络涵括研发人员的互动行为,各成员之间通常基于工作安排、项目要求、专业经验等进行合作交流,因此发明人网络具有节点高度聚类、网络密度相对稀疏等小世界网络特征。Fleming等[9]认为,小世界网络是专利合作网络的典型特征,网络的整体聚类系数和平均路径长度比一般指标更能反映其节点交互情况,创新绩效受到二者及其交互作用的影响较显著。因此,本文从组织内部发明人网络的整体聚类系数和平均路径长度两个网络特征方面探究其对企业技术创新绩效的影响路径。

发明人网络的整体聚类系数可以反映内部研发人员的聚集程度,网络平均路径长度则反映了任意两个发明人之间交流路径的均值。具体而言,整体聚类系数越大,代表网络中局部群体出现的次数就越多,即拥有的研发小团队越多。此类合作模式有助于促进发明人之间的交流互动,降低协作成本,提高发明者对不同类型信息的吸收效率,从而促进创新发展。信息传播理论同样可以解释该现象,如关鹏等[10]研究发现,在具有小世界特性的网络中,信息传递能力增强。网络的整体聚类系数越大,表示它的局部沟通与交互越活跃,进一步促进信息传递。因此,相较于分散的合作关系,团队的存在一方面有助于强化团体内部发明人之间知识资源的深度交流,这种长期、稳定的关系为合作交流提供了保障[11],发明人可以从团体中获取有实质价值的知识资源,有利于复杂知识学习与吸收,增强合作动力、抵御创新风险(潘文慧等,2021);另一方面,不同团队的知识资源存在差异,团队合作比个体合作的传播效率更高且渠道更稳定,从而加速知识更新速度,有助于促进研发小团队内部资源的更新迭代。

网络平均路径长度越长代表整体网络节点组成越复杂,复杂的节点组成有助于网络外部效应产生。这是因为网络内部知识资源越丰富,知识范围越广,发明人接触新知识和新技术的机会就越多,从而有助于加速新知识扩散[12],实现技术创新。平均路径长度越长代表创新系统中发明人之间连接越多,而拥有的连接数越多,表示交流与共享知识资源的渠道就越多,使得发明人能够通过独特的知识声望和影响力号召更多网络成员进行技术创新。

基于上述理论分析,本文提出以下假设:

H1a:发明人网络整体聚类系数正向影响企业技术创新绩效;

H1b:发明人网络平均路径长度正向影响企业技术创新绩效。

1.2 发明人网络特征与知识重组

知识基础代表企业知识存量,是企业所有知识要素的合集。知识基础观认为,基于知识的资源往往是复杂且不易复制的,是企业的重要战略性资源(陈衍泰等,2018),因此挖掘这些资源的内在联系并实现有效配置是企业开展创新活动的基本前提和关键环节。Grant[13]较系统地整合与归纳了知识基础观理论研究成果,认为应该基于整体动态视角看待企业所拥有的知识。不同知识元素可以通过整合重组方式实现新知识要素形成和新技术产品研发,进而实现知识的最大化利用。同时,战略理论学者从竞争角度出发,认为企业虽然可以通过对已有知识的复制,在短期内快速提升创新速度,但无法避免竞争对手对企业的模仿,因此只有对已有知识进行重新组合从而锁定新市场,才能有效避免同行追赶,占据竞争优势地位。由此可见,给企业经营活动带来直接效益的不是知识元素本身,而是通过有效重组从而实现创新价值的商品化知识。基于此,知识重组概念在学术界得到重新定义与发展。

知识重组是创新主体将其掌握的内部知识与从其他主体吸收的外部知识进行识别、开发、整合、吸收、内化、利用,进而产生新知识的过程[14]。根据知识重组理论,企业拥有的知识无法自发组合并转换为具有市场价值的资源,而是需要通过识别开发—整合吸收—内化利用的知识资源编排过程,即知识重组过程。知识重组理论认为,新知识、新资源的创造来自内外部知识资源的有效整合和重组,而知识重组作为创新形成的关键环节,则需要丰富的资源支持。社会网络理论提出,拥有紧密关系的网络主体可以通过网络获取更多资源和价值,而网络本身也是资源的一种体现。发明人作为创新产出的主要实施载体,其知识、经验和能力是知识重组的重要元素,发明人之间的网络关系则是知识传播的重要媒介。Carnabuci等[15]提出,组织间成员互动是知识搜索和知识重组的重要基础。

研发过程中发明人需要紧密依靠网络关系,基于以往实践经验进行知识重构,因此发明人自身行为以及成员间的合作互动为企业知识重组提供了资源基础。发明人网络为企业提供丰富的资源,知识存量增加必然带来更多的知识接口,有助于知识联结组合和曝光传播,最终促进企业知识重组。根据实现方式的不同,知识重组可以划分为两种类型,即重组再利用和重组创造[16]。其中,知识重组再利用作为深化企业能力的一个过程,是通过合理利用并改进原有知识元素及元素组合,开发新技术或解决新问题。知识重组创造作为拓展企业能力的一个过程,其通过积极探索前期未被组合的知识元素关系,优化企业资源配置和拓展知识库存[17]。发明人网络整体聚类系数变大,代表发明人网络内部的研发小团队增多。大量文献表明,随着以知识为基础的创新活动日益复杂,越来越需要协调和整合不同资源[18],因此相较于单个发明人,发明人团队更有效率、更能创造出有影响力的发明。Gianluca等[19]认为,发明人团队不仅在发明人背景方面有所不同,而且在团队成员利用重组创造产生发明的能力和再利用能力方面也有所不同,当不同发明人之间的知识转移转变为团队之间的知识转移时,有助于激发知识利用动机和提高效率。

研发小团队的存在使得网络内部的知识元素具有多样性和独特性,充分的交流分享有利于团队间形成合作惯例,面对由不同知识解码、编码形成的重组方案呈指数级增长[20],小团队可以快速吸收与自身组合相似的重组方案,从而降低信息超载问题,充分发挥企业知识组合潜力,提升企业知识重组能力。在此过程中发明人网络内部的团队间合作频繁,这种基于网络关系的紧密合作有助于加速知识分享,激发形成知识重组思路,增强企业知识重组再利用能力。由于研发小团队内部的发明人关系更密切,高效的内部沟通和合作惯例有助于强化新知识学习与开发,建立良好的互信基础,降低发明人知识交流和协作门槛,消除新知识组合与现有问题解决过程中的路径障碍,从而提升企业知识重组创造能力。

发明人网络路径平均长度变长代表节点复杂化。发明人在知识重组过程中往往倾向选择现有知识元素,当现有知识组合无法有效解决复杂问题时,就需要搜索其它领域知识。如果发明人网络拥有丰富的知识资源,且不同发明人的核心技术不重叠,将有助于增强内部知识多样性,提供多元化的知识组合方案,同时,降低从组织外部获取资源的搜索成本、研发风险和不确定性[21],帮助发明人从内部获取更多资源,进而提升企业知识重组能力。

进行知识重组时,由于发明人网络内部拥有丰富的知识资源,因此可结合以往研发经验进行知识整合及应用,进而提升企业知识重组再利用能力。大量知识储备一方面有助于促进已有隐性知识的外显化,挖掘隐性知识的技术实现路径,以较低风险和成本实现新知识组合;另一方面面对企业的知识渴求,由于内部知识搜索成本较低、时间较短[22],可以精准捕捉到有价值的隐性知识并形成新知识组合,从而增强企业知识重组创造能力。

基于上述理论分析,本文提出以下研究假设:

H2a:发明人网络整体聚类系数正向影响企业知识重组能力;

H2b:发明人网络平均路径长度正向影响企业知识重组能力。

1.3 知识重组的中介作用

结合知识基础理论,创新的本质具有路径依赖性,发明人习惯基于以往的知识解决当前面临的复杂问题。由此可见,发明人创新产出数量和质量受制于现有知识结构,新技术创造依赖于知识重组能力。知识重组能力作为一种典型的动态能力,虽然可以帮助企业获得跨领域的知识组件,增加企业知识储备并创造更大的创新潜力,然而知识重组不能凭空发生,其过程与企业原有的知识资源及整合经验密切相关,且知识挖掘和配置过程中也存在一定风险与不确定性,因此知识重组过程必然受到现有资源制约,不会超越原有资源范围而任意发展。

根据知识基础观,发明人网络形成为离散化知识资源的系统加工和整合提供媒介,其内部蕴含由各种知识和经验交叉融合形成的资源,这些资源成为实现知识重组行为的基础。综上所述,知识重组能力作为一种具有路径依赖性的动态能力,受限于企业自身原有资源配置和创新经验(刘岩等,2020)。拥有不同结构关系的发明人网络节点为了实现信息资源交换、转移和互动,会扩展并完善已有知识基础,不断提高企业资源配置上限,提升企业知识重组能力,最终实现技术创新。

基于此,有学者强调企业内部加强社会互动的必要性[23],认为组织成员良性互动能够促进企业知识重组行为。这是因为协调、合理的发明人团队结构可以有效促进企业知识重组,不同发明人知识与能力等的交融成为技术知识重组的前提。Sen-yard等[24]研究发现,企业内部重组行为不仅有助于促进个体间不同专业知识的再利用,还可以促进不同类型的知识元素重组,形成新知识。这种机制的优点在于利用公司现有知识或技能的替代和互补实现创新。

Simon等[25]研究发现,知识重组效果受到发明人网络内部嵌入的影响:一方面,内部嵌入反映了发明人之间的合作历史,此类发明人可以相对容易地重建合作关系并发展新联系,通过促进知识流动提高吸收能力;另一方面内部嵌入促进了发明人之间的社会化,增强其分享意愿和树立团队精神,有助于从经验分享中获取其他发明人的隐性知识。具体而言,发明人借助网络关系与其他合作伙伴建立密切联系,进行持续稳定深入的交流,协助发明人获取异质性知识,实现跨边界的知识传递,消除知识重组的路径障碍,实现现有创新网络中离散化知识资源的系统化整合,进一步吸引其他主体参与合作交流和知识分享,最终实现技术创新。

基于上述理论分析,本文提出以下研究假设:

H3a:企业知识重组能力在发明人网络整体聚类系数与技术创新绩效之间起中介作用;

H3b:企业知识重组能力在发明人网络平均路径长度与技术创新绩效之间起中介作用。

1.4 协作研发的调节作用

协作研发是指不同类型的创新主体为了共享经济收益而实施的研发行为。随着创新活动由单一网络向合作网络过渡,企业逐步建立协作研发体系,以从中汲取更多异质性资源。不同组织的知识资源具有异质性,企业通过与研发伙伴的密切联系形成多元化的协作研发关系,能以较低协作成本和较小搜索风险获取市场转移中的新知识与重组经验,进而影响企业利用知识重组实现技术创新的过程。

协作研发广度增大代表与企业建立合作关系的外部组织数量增多,不同企业的技术开发路径因其战略规划与知识资源不同而呈现出差异性,协作研发广度增大为企业获得多元化技术资源及知识重组经验提供了渠道,但面对与自身技术轨迹差异较大的协作伙伴,企业需要投入大量资源进行资源筛选、渠道维护、协调沟通和外部管理[26]。随着研发伙伴增多,协调成本增加,管理难度相应上升,机会主义行为发生概率增大,且过度搜索行为会形成大量冗余资源,为了消化和利用这部分资源,企业需要消耗更多精力。因此,本文认为虽然协作研发广度增大会为企业带来更多外部资源,促进知识重组与转化,但协作研发广度过大会导致较高的交易成本,从而分散企业精力,不利于企业充分利用已有技术资源进行知识重组,最终弱化知识重组能力对企业技术创新绩效的影响。

协作研发深度增加代表与企业建立合作关系的外部组织平均合作次数增多,经常合作比单次合作更能建立信任关系。协作研发深度增大,将有助于促进多方持续交流并形成合作惯例。学者们通常认为,技术创新是由显性知识与隐性知识共同完成的,隐性知识不同于显性知识,具有不易被转移、形式化的特点,因此要实现隐形知识转移必须通过合作伙伴的频繁交互来完成[27],较高程度的协作研发深度为隐性知识转化提供了良好基础。由协作研发带来的合作惯例构建,一方面在彼此信任的环境下有助于合作双方相互理解,加强沟通交流,促进隐性知识转移,同时,有助于企业接触到外部的异质性资源,提高外部知识在创新过程中的利用效率;另一方面,熟悉的治理结构有助于分摊交流协作成本(高霞等,2019),且合作伙伴信任感增强也有利于减少机会主义行为,促使企业将更多资源投向知识重组能力提升,最终强化知识重组能力对企业技术创新绩效的影响。

基于上述理论分析,本文提出以下假设:

H4a:协作研发广度在知识重组能力对技术创新绩效的影响中起负向调节作用;

H4b:协作研发深度在知识重组能力对技术创新绩效的影响中起正向调节作用。

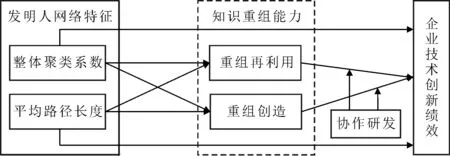

综上所述,本文构建研究概念模型,如图1所示。

图1 概念模型Fig.1 Conceptual model

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

汽车产业作为知识与技术密集型产业,其生产研发过程涉及电子信息、制造及新能源等多技术领域,技术活动较频繁,具有研发投入高、研发团队结构相对稳定的特点,因此可以提供完整的专利技术数据[28]。《中国制造2025》旨在促进传统制造业的信息化发展,建立高效率、高智能的新制造业。探究如何有效整合现有知识技术并获取持续竞争力,对我国汽车产业特别是智能汽车产业发展尤为重要。因此,本研究以我国汽车制造业上市公司为研究对象。

首先通过中国证券监督委员会2012年版上市公司行业分类获取制造业下属汽车制造业上市公司名单,作为企业初筛依据;其次从“国家重点产业专利信息服务平台”获取企业2012-2021年间的发明专利和实用新型专利数据,从国泰安数据库获取2015-2021年企业财务数据,将专利数据与财务数据进行匹配;最后进行数据整理,剔除观测期专利数据和发明人数据不完整企业以及“ST”企业,对具有相同名称但属于不同单位的发明人进行识别处理,通过对专利信息的提取、计算和清洗,最终获得103家研究样本企业,涉及专利16 519条。

在测算发明人网络特征相关指标及知识重组指标时,采用3年滚动窗口期生成对应的测算矩阵(基于t-3至t-1期的专利数据库构建第t期的发明人网络和知识重组矩阵),以保证足够的观察数据,满足研究发明人网络数据的延续性和知识重组数据的滞后性所需的纵向数据集[2]。

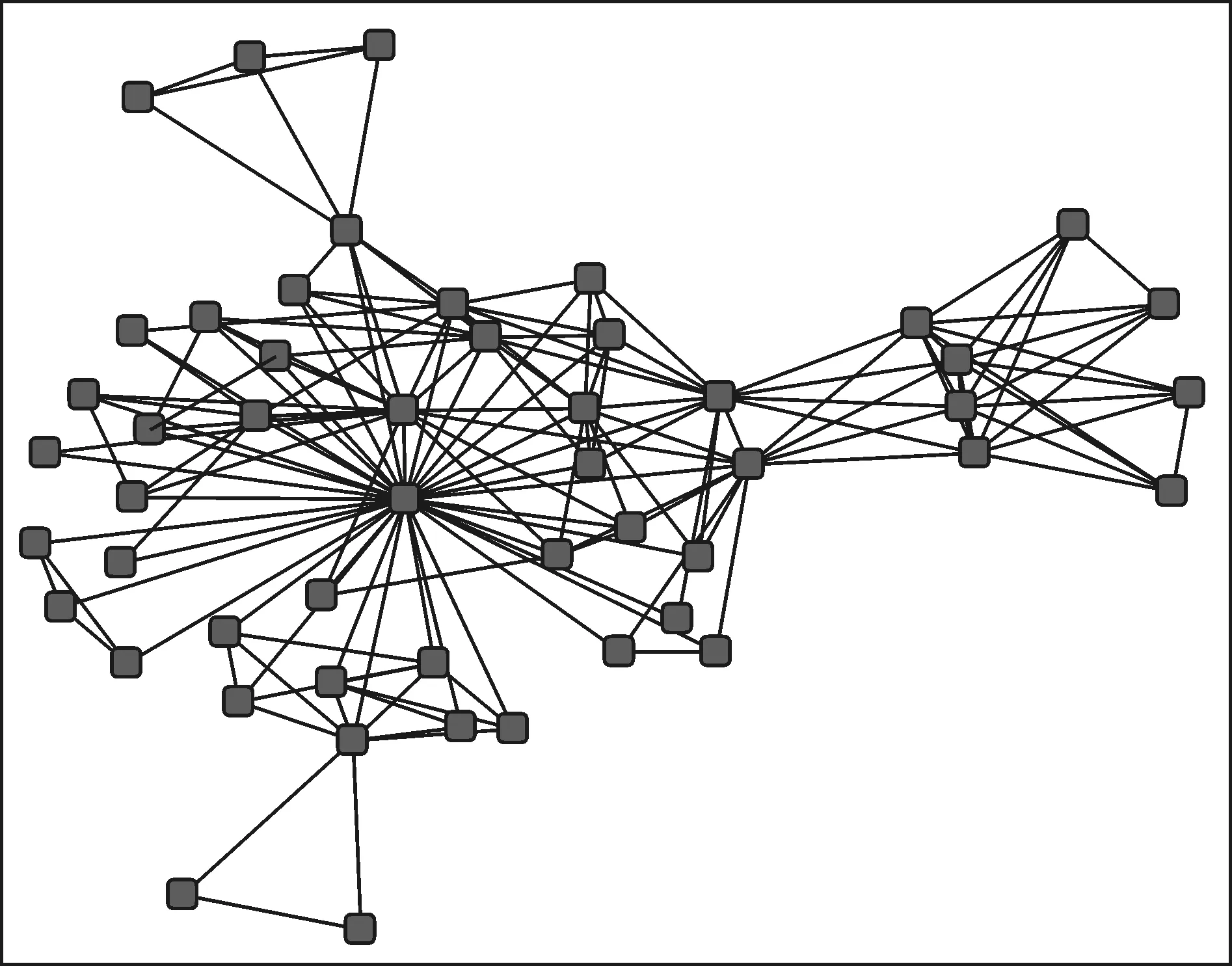

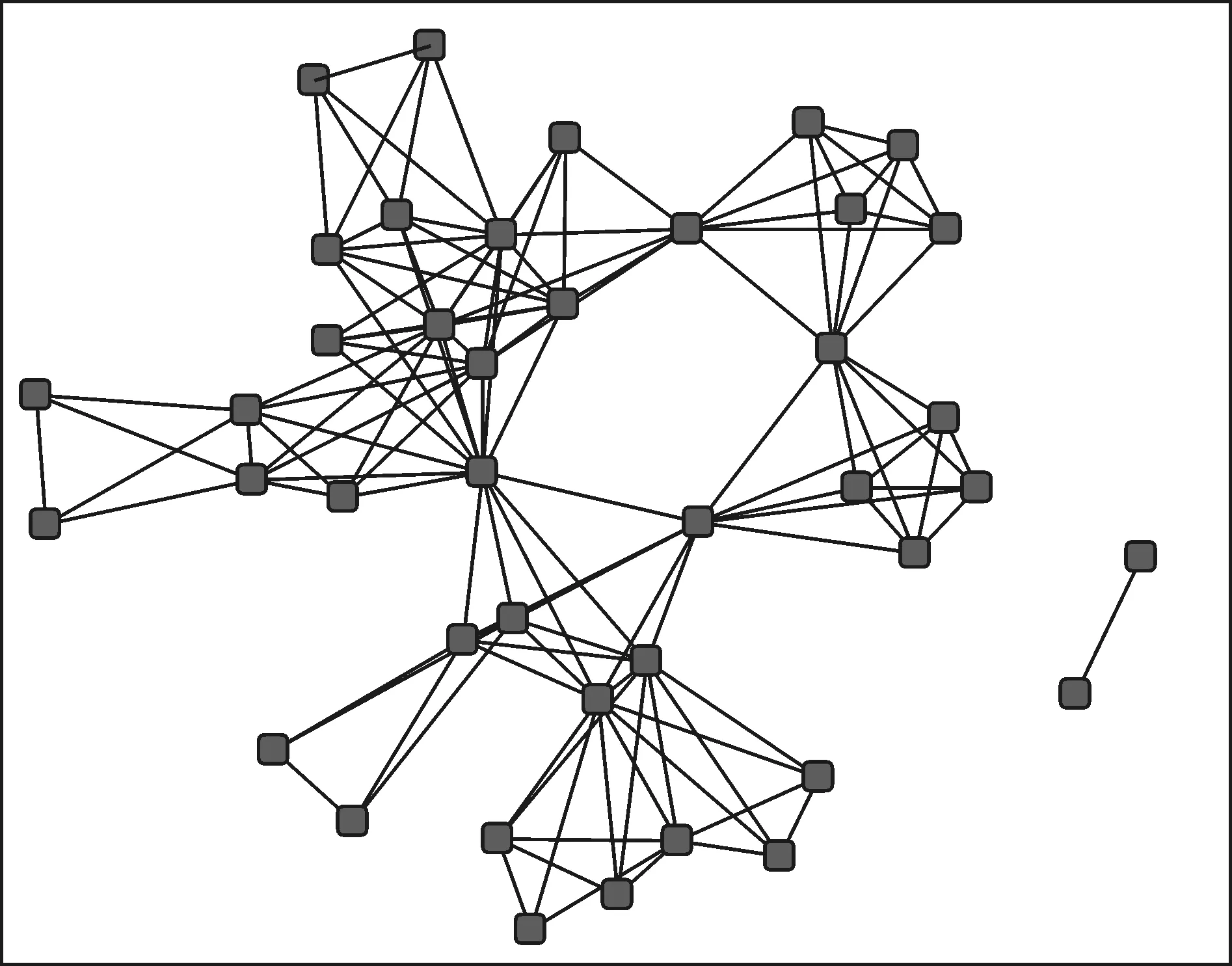

为了清晰地解释变量,绘制出如图2和图3所示的发明人网络示例。图2是通过Ucinet软件绘制的2017-2019年处于窗口期的华域汽车系统股份有限公司和桂林福达股份有限公司发明人网络,从图中可以直观看出两个网络的整体结构存在差异。

图2 华域汽车系统股份有限公司网络Fig. 2 Network of Huayu Automotive Systems Co., LTD

图3 桂林福达股份有限公司网络Fig.3 Network of Guilin Fuda Co., LTD

2.2 变量测度

(1)因变量。根据以往研究,企业在各种创新活动中获得的技术成果体现了公司技术创新能力,而专利则是衡量技术和创新成果的一个重要指标,提供了有关企业技术创新价值的信息。考虑到由创新活动带来的专利产出存在一定滞后性,且从申请到授权存在一定时间差,因此本研究采用t年的专利授权数量作为企业技术创新的测量指标。

(2)自变量。本研究使用企业内部专利发明人合作创新网络的整体聚类系数以及平均路径长度衡量发明人网络特征对企业技术创新绩效的影响。通过专利数据中包含的发明人字段信息,运用UCINET软件,以样本企业专利发明人为节点,以各发明人共发专利为连接,以滚动3年为专利数据窗口期构建企业发明人网络,进而计算聚类系数和平均路径[29]。

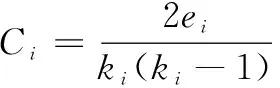

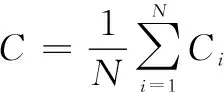

整体聚类系数(Clustering Coefficient)衡量的是网络整体凝聚力和聚集程度,计算公式如下:

(1)

(2)

式中,节点度Ki为与节点i相连的边数量,节点i的聚类系数Ci为与i直接相邻的节点实际边数占最大可能边数的比例,ei为节点i的相邻节点实际边数,C为全部节点聚类系数的均值。

平均距离长度(Average Path Length)描述了网络主体关系的疏密程度,计算公式如下:

(3)

式中,L为节点i与节点j之间的最短路径,N为网络中节点数量,dij为节点间距离。

(3)中介变量。在判定企业知识重组再利用和知识重组创造时,本研究遵循Carnabuci等(2013)和Verhoeven(2016)的方法,采用专利IPC分类号进行测度。具体方法为:①构建知识重组判别实验组和对照组,其中,以企业在t-4、t-3、t-2年间专利申请数据作为对照组,以企业在t-1年的专利申请数据作为实验组;②剔除只包含一个分类号的专利数据,提取IPC分类号“/”前的知识元素进行组合;③对比实验组和对照组的知识元素组合,判断实验组中的知识元素组合是否初次出现;④当知识元素组合同时出现在实验组和对照组时,该组合关系为知识重组再利用,记作C再利用,当知识元素组合未出现在对照组但出现在实验组时,该组合关系为知识重组创造,记作C创造。关于知识重组能力的测度,可通过计算观测组专利中出现的知识组合总数并记作CT,其中,企业知识重组再利用能力为C再利用/CT,企业知识重组创造能力为C创造/CT。

(4)调节变量。本研究调节变量为企业协作研发广度和深度,借鉴Xu等[30]提出的方法,利用企业t-3、t-2、t-1年进行联合专利申请的合作伙伴数量衡量企业协作研发广度,利用企业t-3、t-2、t-1年间与不同企业的平均合作次数衡量企业协作研发深度。

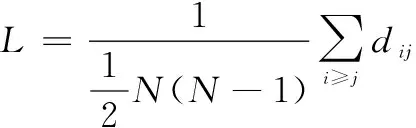

(5)控制变量。创新强度作为创新活动的核心要素,对企业技术创新绩效具有重要影响[31],本研究选取创新强度的常用指标,即企业t-1年间的研发投入比率(研发投入占营业收入的比例)作为创新强度层面的控制变量。在企业属性方面,选取企业年龄和企业规模两个控制变量,其中,企业规模由资产总额的对数测度。表1总结了所有变量定义和测度方法。

表1 变量测量Tab.1 Variable measurement

2.3 模型选择

本文被解释变量技术创新绩效为非负值的计数型变量,应采用计数模型进行回归(曾德明等,2015),考虑到被解释变量,可能存在过度分散问题,进一步使用赤池信息量(AIC)和贝叶斯信息量(BIC)判断可得负二项模型参数远小于泊松模型,且本文解释变量为网络结构计算的相关指标,其值等于零的比例较小,无需考虑负二项回归模型中自变量零膨胀问题(荣雪云等,2020),因此本研究采用标准负二项式模型进行回归估计[32]。本文运用Stata/SE 15计量软件进行模型选择与逐步回归分析。

3 实证分析

3.1 描述性统计

根据描述性统计分析与相关性分析得出各变量均值、标准差、最大最小值以及变量之间的相关系数和VIF值。从相关性分析结果看,各变量相关性较强,需进行方差膨胀因子检验,结果表明,VIF最高值为2.44,排除多重共线性的影响,可以进一步作回归分析。

3.2 回归分析

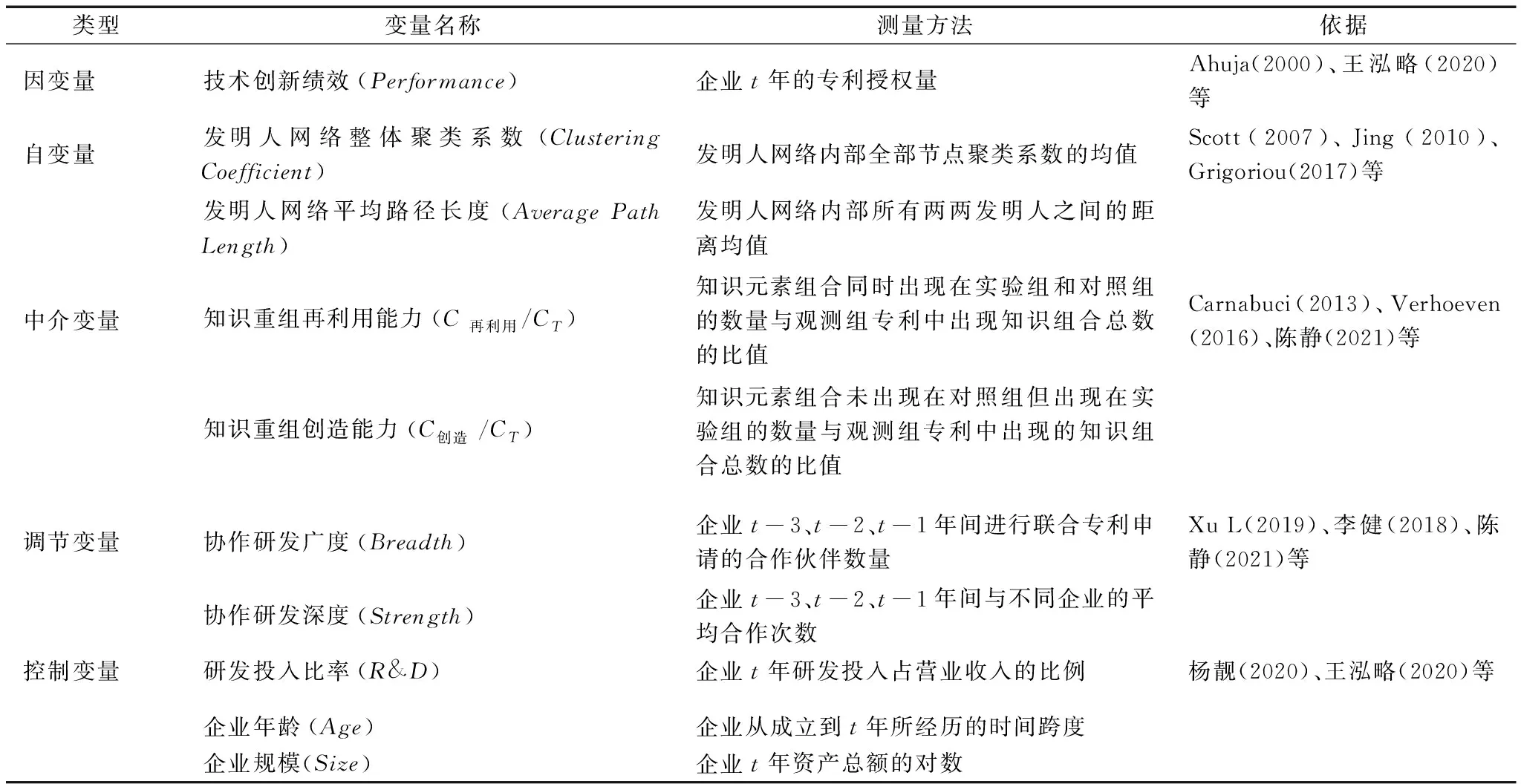

表2为逐步回归分析结果,模型3a为仅包含控制变量的基础模型,其中,研发投入比率和企业年龄对因变量有显著正向影响。模型3b包含因变量技术创新绩效、自变量发明人网络整体聚类系数、平均路径长度与控制变量,结果表明,发明人网络整体聚类系数与企业技术创新绩效显著正相关(β=0.041,ρ<0.01),即假设H1a成立。此外,发明人网络平均路径长度与企业技术创新绩效显著正相关(β=0.161,ρ<0.01),故假设H1b成立。

表2 回归分析结果Tab.2 Regression analysis results

模型1a和模型2a仅考虑控制变量对企业知识重组再利用能力与知识重组创造能力的影响。模型1b和模型2b分别将中介变量知识重组再利用能力、知识重组创造能力与自变量网络聚类系数、平均路径长度以及控制变量共同纳入,结果表明,发明人网络聚类系数与企业知识重组再利用能力显著正相关(β=0.010,ρ<0.01),与企业知识重组创造能力也显著正相关(β=0.013,ρ<0.01),假设H2a成立;发明人网络平均路径长度与企业知识重组再利用能力显著正相关(β=0.005,ρ<0.05),与企业知识重组创造能力也显著正相关(β=0.039,ρ<0.01),假设H2b成立。

本研究参考Baron&Kenny[33]提出的三步检验法,检验H3a和H3b中的中介效应。第一步,模型3b用于检验自变量(整体聚类系数和平均路径长度)对因变量(技术创新绩效)的影响;第二步,模型1b和模型2b用于检验自变量(整体聚类系数和平均路径长度)对中介变量(知识重组再利用能力和知识重组创造能力)的影响;第三步,模型4a、模型4b将自变量(整体聚类系数和平均路径长度)、中介变量(知识重组再利用能力和知识重组创造能力)以及控制变量同时对因变量(技术创新绩效)进行回归。根据模型4a和模型4b的结果可知,知识重组再利用能力显著正向影响技术创新绩效(β=2.073,p<0.01),知识重组创造能力显著正向影响技术创新绩效(β=1.913,p<0.01)。对比模型3b与模型4a和模型4b的结果可得,知识重组再利用能力、知识重组创造能力在网络整体聚类系数、平均路径长度与企业技术创新绩效之间的中介效应存在,假设H3a和H3b得到支持。

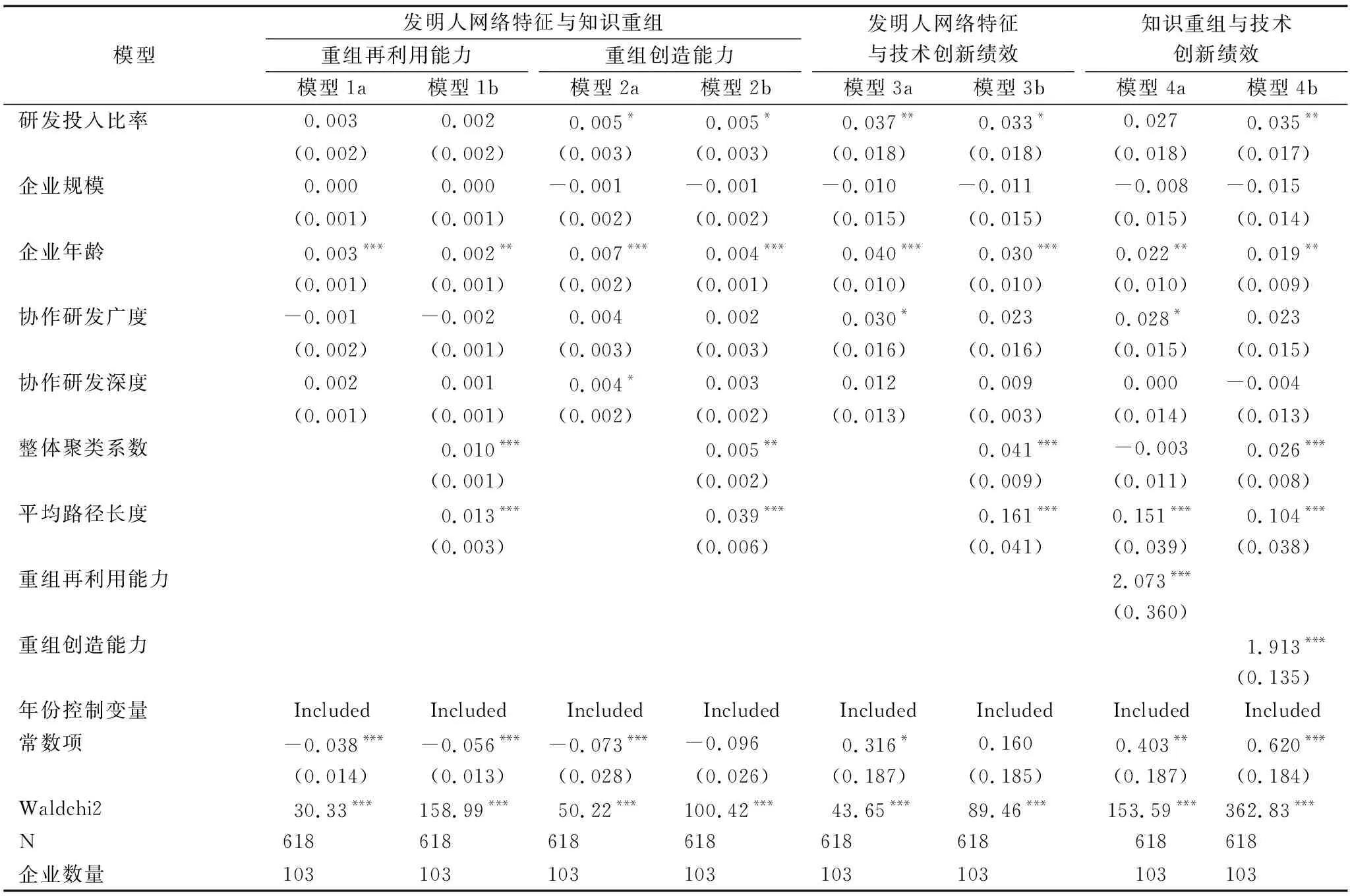

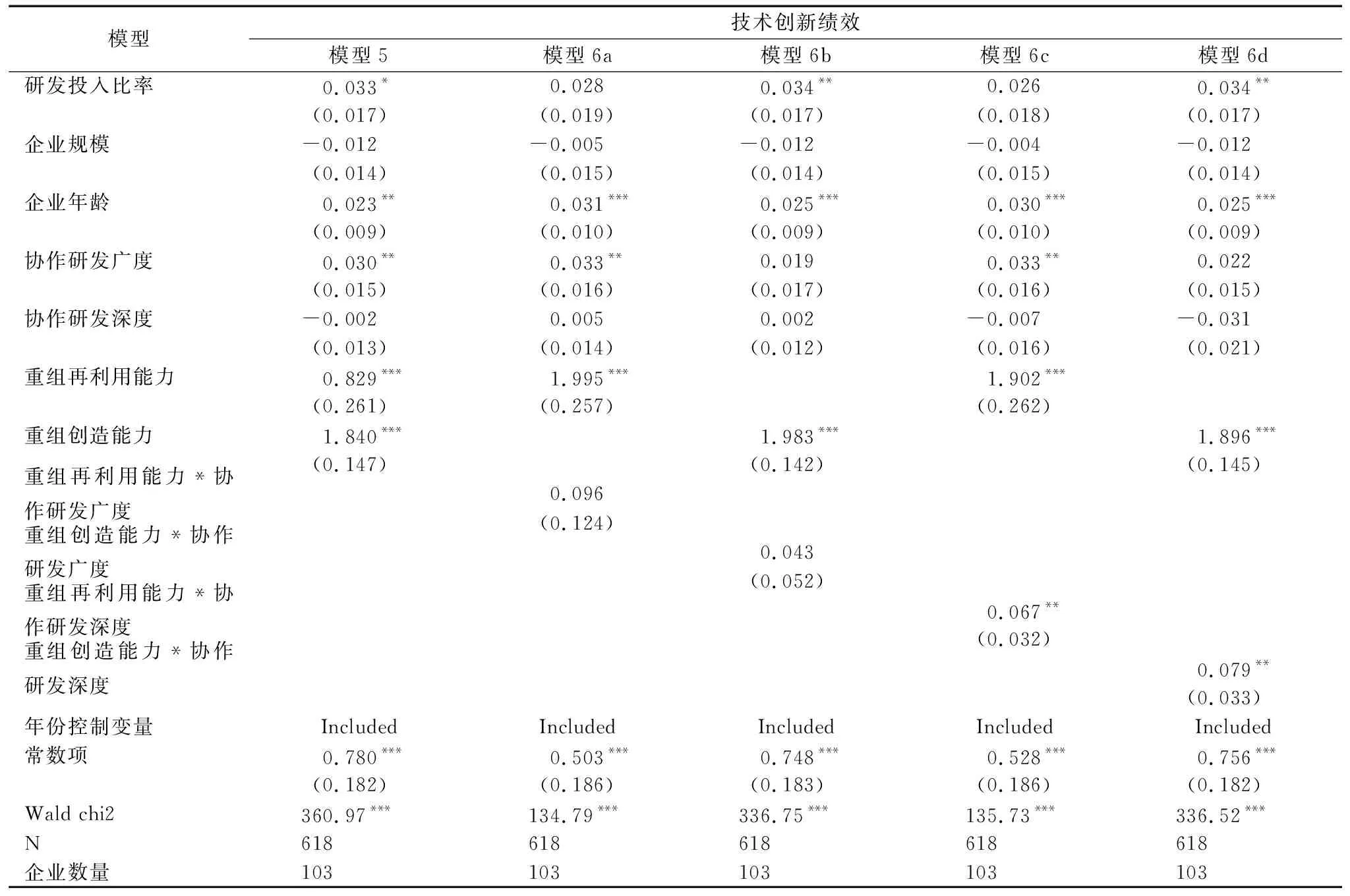

表3显示企业协作研发广度、协作研发深度对知识重组能力与企业技术创新绩效关系的调节效应检验结果。由模型6a和模型6b可知,协作研发广度与整体聚类系数、平均路径长度的交互项系数不显著(β=0.096,p>0.1;β=0.043,p>0.1),假设H4a没有得到支持。究其原因,可能是本研究样本为汽车制造业,产业模型较单一,且根据样本描述性统计结果,样本企业的专利产出多为独立研发,企业协作研发广度的影响较小。在模型6c和模型6d中,协作研发深度与整体聚类系数、平均路径长度的交互项系数显著(β=0.067,p<0.05;β=0.079,p<0.1),假设H4b得到支持。

表3 调节效应检验结果Tab. 3 Test results of moderating effect

3.3 稳健性检验

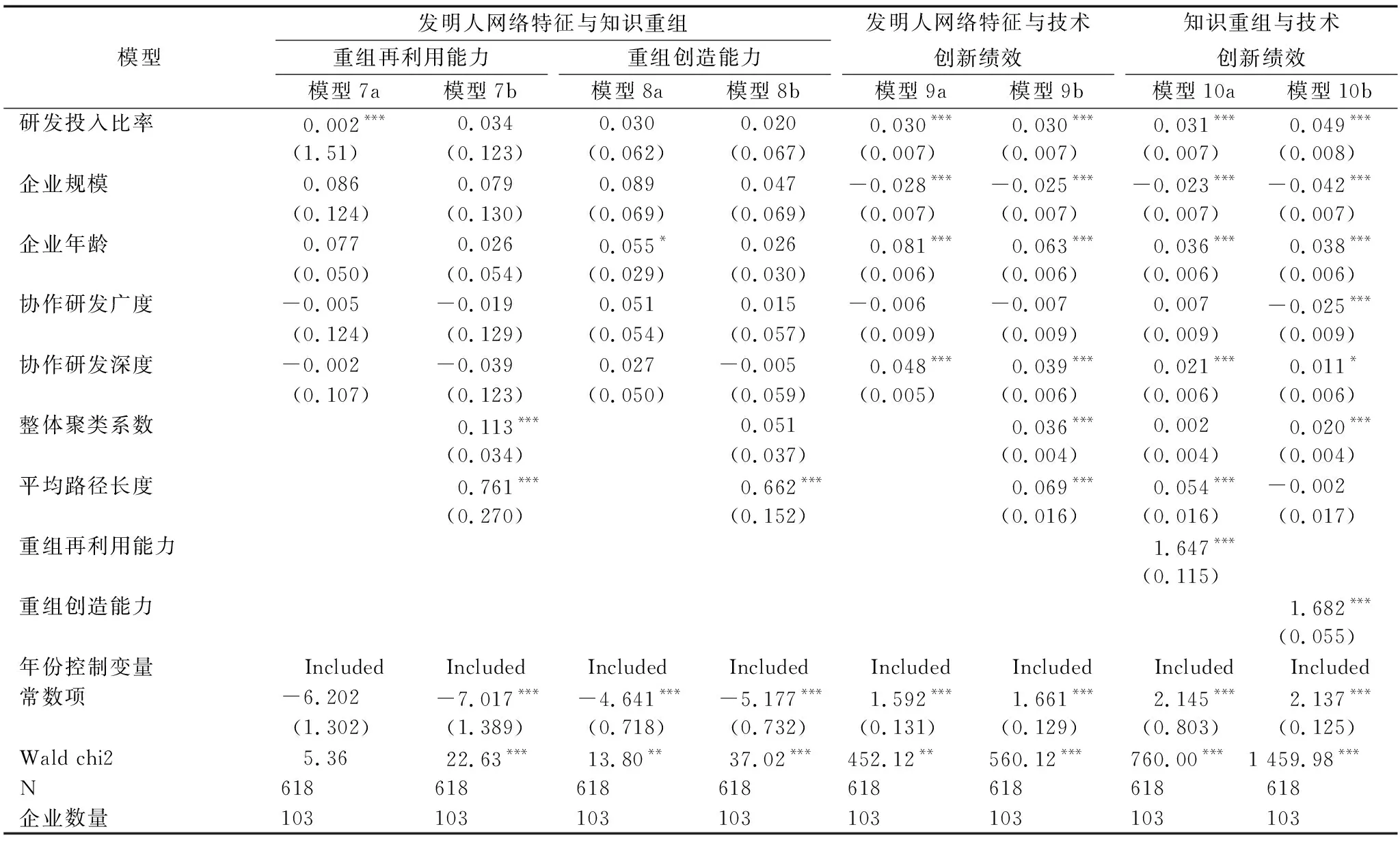

为进一步验证回归结果稳健性,采用泊松回归模型进行分析,回归结果如表4所示。根据结果可得:模型7b和模型8b显示,发明人网络聚集系数与企业知识重组再利用能力显著正相关,与企业知识重组创造能力不显著相关,假设H2a成立;发明人网络平均路径长度与企业知识重组再利用能力显著正相关,与企业知识重组创造能力也显著正相关,假设H2b成立。模型9b显示,发明人网络整体聚类系数、平均路径长度与企业技术创新绩效显著正相关;模型10b显示,知识重组再利用能力显著正向影响技术创新绩效,知识重组创造能力也显著正向影响技术创新绩效,即中介效应存在,假设H3a和H3b得到支持。由此可得,总体上检验结果与上述回归结果基本一致,说明研究结论稳健。

表4 稳健性检验结果Tab.4 Robustness test results

4 结语

4.1 结论

本文利用2012-2021年汽车制造业上市公司的发明专利与实用新型专利数据构建组织内发明人网络,实证分析发明人网络整体聚类系数、平均路径长度对企业技术创新绩效的影响,进一步探究知识重组在此过程中的中介作用和协作研发的调节作用,得到以下结论:

(1)构建整体聚类系数较高、平均路径长度较长的内部发明人网络有助于形成拥有多元化异质性资源的研发小团队,从而提升企业技术创新绩效。

(2)知识重组再利用和知识重组创造在发明人网络特征与企业技术创新绩效之间均发挥中介作用。该结论表明,发明人网络整体聚类系数和平均路径长度会正向影响知识重组能力,进而促进企业技术创新绩效提升。

(3)协作研发部分调节知识重组对企业技术创新绩效的正向作用。其中,协作研发广度对知识重组能力与技术创新绩效关系的负向调节作用没有得到实证支持,原因可能是企业研发体系的协作研发广度越大,其面临的知识风险也越大,而汽车行业作为高技术壁垒行业,在协作对象的选择上更注重“质”而非“量”;协作研发深度对知识重组能力与技术创新绩效关系起正向调节作用。

4.2 理论价值

本研究将无形的知识交流转换为有形的网络构建,揭示合作创新背景下发明人网络特征与企业技术创新绩效之间的“黑匣子”问题,不仅丰富了社会网络理论研究,而且深入探究了如何让知识元素更高效地转化为技术产出并将知识组合能力塑造为核心竞争力,对企业优化知识管理活动具有一定意义。

(1)从知识重组视角揭示发明人网络对企业技术创新绩效的作用机制。以企业内部发明人合作网络为出发点,将社会网络理论和知识基础理论相结合,阐明知识重组对企业创新绩效的作用机理,厘清企业内部发明人如何利用现有知识进行组合、利用、转换、创新进而创造价值,形成了关于知识重组的前因研究,对已有知识重组理论研究进行了补充。

(2)基于社会网络理论将发明人个体层面交互结果的影响拓展至企业层面。同时,选择整体聚类系数和平均路径长度两个更符合发明人网络特征的指标取代传统的中心性和结构洞等指标,使发明人网络研究更加精准化,为研究发明人网络层面对企业创新产出的影响奠定了理论基础。

(3)从协作研发角度明确企业内部知识重组作为中介变量的边界条件。协作研发作为一种重要的合作模式,以往研究大多讨论其对企业绩效提升的直接影响,本文将其作为知识重组对创新绩效影响的调节变量,更好地诠释了协作研发过程中涉及的外部多样性资源对公司知识结构的影响,进一步完善了协同创新理论与搜索重组理论相融合的研究。

4.3 管理启示

(1)协调组织内部发明人关系,鼓励研发型小团队构建。整体聚类系数较高的发明人网络有助于深化团队内部发明人之间的知识交流,助力发明人从中获取有价值的资源,且不同团队的知识资源存在差异,会加速发明人知识更新速度,促进团队内部知识更新迭代,因此企业应鼓励研发小团队形成与发展,提升内生知识多样性。平均路径长度较长的发明人网络有助于促进网络外部效应产生,这是因为每个发明人都有更多机会面对多样性的知识领域,有助于加快新知识扩散,进而实现技术创新。企业管理者应科学规划企业发明人网络结构与布局,及时协调发明人合作关系,以获取更高的技术创新绩效。

(2)对内营造良好的知识重组氛围,对外维持优质的协作研发体系。在技术创新过程中,知识资源的核心地位逐渐凸显,企业亟需获取多元化的知识资源,知识重组在充分发挥发明人网络优势进而提升技术创新绩效的过程中具有中介作用,企业应结合内部网络与外部研发情况,进一步优化知识重组管理决策。一方面企业应在促进知识资源交流、激发创新产生过程中,注重营造相互信任的发明人创新合作氛围,促使发明人建立信任关系,加强经验、思维和价值等隐性知识交流;另一方面,只拥有单一知识资源的创新主体,其知识要素整合的作用和影响范围有限,因此企业需要聚集多学科、多领域发明人,不断优化内部组织结构,丰富自身知识库,为知识重组提供资源基础,为技术创新营造有利环境。除构建企业内部网络外,建立广泛的合作研发关系可以避免企业陷入内部路径依赖。企业可根据自身综合能力适当进行协作研发,选择优质研发合作伙伴并建立相互信任的合作机制,积累合作经验,在合作过程中持续学习,保持合作能力的动态性,不断提升创新绩效。

4.4 研究局限与展望

本研究尚存在一定局限性,具体为:①在网络层面上,本文仅侧重于讨论企业内部网络特性对技术创新绩效的影响,研究层次较单一,未来可以从发明人网络、企业网络、国家网络等多层次网络互动角度进行探讨,研究多重网络对技术创新绩效的影响机制;②在知识重组分类上,本文仅区分了知识重组创造和知识重组再利用,但学术界还存在其它分类,未来研究可划分为显性知识和隐性知识,将内部发生的知识重组和跨越边界的知识重组结合起来;③在研究样本方面,本文选择研发活动较频繁且专利记录较完整的汽车制造业,研究范围较窄,未来可以拓展至高新技术产业或其它传统制造业企业,提升研究结论的广泛性和普适性。