不同尺度下耕地利用转型对经济发展的影响

2023-11-07彭洪兵钱招东桑新春

彭洪兵,钱招东,桑新春

(1.国家海洋技术中心,天津 300112;2.自然资源部不动产登记中心,北京 100034)

工业化和现代化的不断推进同时伴随着城乡交流和社会经济要素的重组,而农村个体和公共部门在应对这种变化时会导致乡村空间形态、资源利用、就业方式的调整[1],而这些调整必定会改变其载体,即发生土地利用转型。对于乡村地区而言,农业生产作为地方经济的重要组成部分,其载体耕地的转型势必是反映该地区土地利用转型的重要体现[2]。因此,开展对乡村地区的耕地利用转型研究对解决目前普遍存在的耕地质量退化、粗放利用等问题[3],保障耕地的永续利用,促进乡村社会经济发展具有重要意义。

推动社会经济健康持续发展、保障耕地永续利用是耕地利用转型的目标,当前关于耕地利用转型的研究成果十分丰富。在耕地利用转型的研究方向上,学术界也在不断探索新的领域以提升研究深度,比如从生物灾害脆弱性角度切入的转型研究[4],转型过程中的乡村劳动力要素变化研究以及社会、经济因素主导下的转型研究等[5,6];在研究方法上,以指标评分法以及各类回归模型为主[7],同时随着机器学习技术的发展以及研究数据精度的不断提高,神经网络模型[8,9]、主成分分析法[10]、收敛分析法[11]、地理探测器[5]以及元胞自动机等方法也被引入到耕地利用转型相关研究中,极大地丰富了研究方法,并取得了许多有益的成果。但是,鲜有从多尺度视角展开耕地利用转型对经济发展的研究。

鉴于此,本研究在总结已有耕地利用转型相关研究基础上,从功能形态、空间形态视角对耕地利用转型进行测度,描述2000—2018 年鄂西贫困地区耕地利用转型特征,并尝试以区域、县域两种研究尺度从农业生产、生活保障、生态服务、景观格局等角度解释耕地利用转型对经济发展的影响规律,以期为区域耕地利用转型管理、乡村振兴发展和区域经济社会可持续发展提供参考和依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

选择鄂西十堰城区、郧阳区、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、丹江口市、秭归县、长阳县、恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县17 个县市区为研究区。研究区内地形以山地丘陵为主,经济发展相对落后,在中国扶贫攻坚时期同属于秦巴山中连片特殊困难地区,集中在2019—2020年实现脱贫,农业生产是地方重要经济来源,耕地的有效、集约利用是该地区经济发展的重要保障。

1.2 数据来源与预处理

研究数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心2000—2018 年的LUCC 栅格影像、地区统计年鉴。由于数据来源多样,各类统计量纲不同,因此采取离差标准化法对各原始数据进行标准化处理。

由于部分社会经济指标数据来自2001—2019年的《宜昌统计年鉴》《十堰统计年鉴》《恩施统计年鉴》以及《中国县域统计年鉴》,为保证产值和其他价格指标更能反映实际变化,选择利用价格指数进行调整,排除物价水平变化影响。

1.3 研究方法

1.3.1 耕地利用转型测度模型 从功能形态和空间形态两个维度对研究区内的耕地利用形态进行测度[12]。其中功能形态变化以结构分析的方法对耕地利用的投入、种植以及类型结构等进行测算[13];而空间形态则从景观格局形态和数量变化进行测算[14,15]。耕地利用形态测度体系如表1 所示。

表1 耕地利用形态测度体系

1)指标权重确定。针对标准化后的指标数据采用熵权法进行权重确定[16],首先对标准化结果进行偏移处理,而后计算各项指标熵值、差异化系数,进而计算出各指标权重,具体计算过程如下所示。

式中,Rij代表各指标数据熵值;xij为偏移处理后的指标标准化结果;Ej为各项指标的差异化系数;Gj代表各项指标的重要性;Wj为指标权重。

2)耕地类型结构。采用旱地和耕地总面积比例表示耕地利用类型结构。

式中,Pd/p为耕地利用类型结构;Sd为区域内旱地面积;Sp为区域内耕地总面积。

3)耕地种植结构。研究区内主要作物为各类粮食经济作物,因此耕地种植结构用研究区内农作物播种面积占比的多样性指数表示。

式中,Pf为粮食作物播种面积比例;Sf为粮食作物播种面积;Po为油料作物播种面积比例;So为油料作物播种面积;Pe为其他经济作物播种面积比例;Se为其他经济作物播种面积;S为农作物播种总面积;sim为农作物种植多样性指数。

4)耕地投入结构主要表现为劳动力、农机、化肥、农药的投入使用情况。

式中,AML为平均劳动力下农机动力;AC为单位面积化肥施用量;AP为单位面积农药施用量;M为农机总动力;L农业从业人口;C为化肥施用量;P为农药施用量;S为耕地总面积。

1.3.2 耕地利用转型对经济发展贡献度分析 在县域尺度下,本研究选用径向基函数神经网络模型(RBFNN)进行耕地利用转型对经济发展影响效用的测度[17]。RBFNN 具有输入层、隐含层和输出层3层结构,运行时先由输入层节点传递输入信号到隐含层,再由隐含层传递到输出层,可以看成是将原始的非线性可分的特征空间,通过合理变换到另一线性可分的高维空间,从而实现非线性输入空间向线性输入空间隐射的目的,据此可模拟出输入层影响输出层的内在结构,影响过程更为清晰,且有明确的目标导向。依据上述原理,将耕地功能形态转型、空间形态转型以及综合的耕地利用转型情况作为输入层,将地区经济即GDP 作为目标层,可分析出耕地利用转型对经济发展的影响效用。具体运算中利用K-均值聚类方法求取基函数中心ci(i=1,2,3,…,n),高斯函数作为径向基函数。

此时方差用如下公式求解。

式中,cmax为所选取的中心之间的最大距离;h为训练样本个数;xp为训练样本集合。测度隐含层至输出层之间神经元的连接权值可以用最小二乘法计算,公式如下。

随后根据径向基网络各层之间的连接关系,依据如下公式计算输入层对输出层的影响因素效用。

式中,aij为输入层到隐含层权值的归一化值;i和j分别代表输入层和隐含层节点;n为输入层节点总数;bkj为隐含层到输出层的归一化值;k为输出层节点;m为隐含层节点总数;Vik为输入层对输出层的影响效用。

在区域尺度下,参考基尼系数的算法[18],探究耕地利用转型与GDP 的匹配程度,拟合区域洛伦兹曲线。主要流程为选取耕地利用转型的功能形态和空间形态为匹配对象,以GDP 为匹配分级对象法,分别计算研究区内17 个县市区的耕地形态变化情况所对应的GDP 占区域总量的累计百分比,横轴为GDP 累计比例,纵轴为耕地转型值累计比例,拟合出洛伦兹曲线,然后利用定积分求得洛伦兹曲线与45°线所夹图形的面积A,基尼系数G=2A。

参照经济学上的基尼系数评价居民收入公平程度的划分方法,将鄂西地区耕地利用转型与GDP 的匹配程度划分为5 个等级(表2)。

表2 耕地利用转型与经济匹配程度划分

1.3.3 耕地利用转型增长阻尼模型 Cobb-Douglas生产函数主要通过考察各要素在总产出的占比来反映要素替代弹性[19],本研究基于前人研究结果对Cobb-Douglas 生产函数进行扩展变形,建立增长阻尼方程,测算县域尺度和区域尺度下耕地利用转型过程中的功能形态变化和空间形态变化对经济增长的约束程度。

式中,Y(t)表示总产出;F(t)表示耕地功能形态;S(t)表示耕地空间形态;K(t)表示资本投入;A(t)表示技术进步;t表示时间;a、b分别表示耕地功能形态生产弹性、耕地空间形态生产弹性。

对上式进行变形,两边取对数得到:

进而对变形后的公式进行求导,可以得到Y、F、S、K、A的增长率函数,用表示,且假定经济保持均衡增长,则有推得产出增长率:

不受条件约束时,经济的稳态增长率等于耕地空间形态与功能形态的变化率n,根据阻尼系数的推导过程,耕地功能形态的阻尼系数为除耕地功能形态外其他条件不受约束时的产出增长率与不受任何条件约束的产出增长率之间的差值,即:

空间形态增长阻尼同理。

2 耕地利用转型情况分析

2.1 功能形态发展特征

2000—2018 年鄂西地区耕地利用功能形态转型发展特征如图1 所示。在耕地功能形态转型方面,各地区发展情况各异,但基本表现为在2010 年后发生显著转型,而十堰城区发生显著转型的时点较早,在2005 年后就表现出了显著转型现象;其中秭归县、长阳县、鹤峰县耕地功能形态转型发展情况较好,平均转型值分别为0.463、0.425、0.411,十堰城区、房县、郧西县耕地功能形态转型发展情况较劣,平均转型值分别为0.292、0.291、0.274;各地区功能形态转型值随时间增长呈不同幅度的增长趋势,增长幅度越大则表现出转型现象越明显,其中转型现象最为明显的为鹤峰县、竹山县与竹溪县,平均变化幅度分别为0.117、0.104、0.099,转型现象最为轻微的主要为来凤县、恩施市以及郧阳区,平均变化幅度分别为0.073、0.064、0.042。

2.2 空间形态变化特征

2000—2018 年鄂西地区耕地利用空间形态转型发展特征如图2 所示。在耕地空间形态转型方面,各地区基本在2015 年后发生显著转型,而十堰城区由于主要为城市建成区,则从2000 年即表现出较高的耕地空间形态发展程度,近19 年来耕地空间形态转型值的变化形式一直表现为小幅波动变化。从各地区来看,耕地空间形态转型发展情况较好的为十堰城区、竹山县与利川市,平均转型值分别为0.435、0.249、0.239,转型情况较差的为长阳县、郧西县以及鹤峰县,平均转型值分别为0.147、0.138、0.114;从耕地空间形态转型现象显著情况来看,表现最为明显的主要为竹山县、房县、竹溪县,平均变化幅度分别为0.112、0.084、0.079,空间形态转型现象轻微的主要为秭归县、鹤峰县以及十堰城区,平均变化幅度分别为0.036、0.026、0.025。

图2 2000—2018 年鄂西地区耕地空间形态转型发展情况

2.3 耕地利用转型发展特征

综合鄂西地区耕地功能形态与空间形态转型发展情况,所得的2000—2018 年鄂西地区耕地利用转型情况如图3 所示。从整体来看,各地区耕地利用形态值均表现为明显的上升趋势,且从2005 年开始呈现显著的耕地利用转型现象。从各耕地利用转型发展情况来看,十堰城区、秭归县、利川市表现较优,平均转型值分别为0.373、0306、0.298,竹溪县、房县、郧西县表现较劣,平均转型值分别为0.247、0.229、0.203;而从耕地利用转型现象的显著性来看,竹山县、房县、竹溪县的耕地利用转型现象最为明显,耕地利用形态值平均变化幅度分别为0.108、0.089、0.088,郧阳区、秭归县、十堰城区耕地利用转型现象表现最轻微,平均变化幅度分别为0.055、0.054、0.049。

图3 2000—2018 年鄂西地区耕地利用转型发展情况

3 耕地利用转型对经济发展的影响效用

3.1 县域尺度下的影响效用

以2000—2018 年鄂西各地区耕地利用形态的功能形态转型值、空间形态转型值和耕地利用转型值为输入层,各县市区GDP 为输出层,构建RBFNN模型进行鄂西地区17 个县市区耕地利用转型对经济发展的影响效用分析,结果如表3 所示。

表3 鄂西地区耕地利用转型对经济发展的影响系数

由表3 可知,大部分地区模型预测精确度都在90%以上,只有鹤峰县、利川市、十堰城区、郧阳区、竹溪县5 个地区预测误差较大,结果不具备统计分析意义,一定程度上说明这些地区耕地利用转型对经济发展的影响作用较低。

而从各县市区耕地利用转型对经济发展的影响效用情况来看,各县市区均表现出耕地功能形态转型对地区经济的影响比耕地空间形态转型的影响更为显著。对比各县市区的情况,功能形态与空间形态转型对不同县域也存在着不同的影响效用。从耕地功能形态转型对经济发展的影响效用上看,竹溪县、丹江口市、来凤县耕地功能形态转型的影响效用较大,而鹤峰县、郧阳区功能形态转型的影响效用较小;在耕地空间形态转型对经济发展的影响效用方面,竹溪县、来凤县耕地空间形态转型影响效用较大,十堰城区、秭归县、长阳县耕地空间形态转型影响效用较小;在两者共同作用下的耕地利用转型影响效用方面,竹溪县、来凤县的影响效用较大,恩施市、鹤峰县、竹山县影响效用较小。

3.2 区域尺度下的影响效用

将研究区17 个县市区的耕地利用转型值进行排序、累加,并与GDP 累加比例对应。根据基尼系数研究方法绘制洛伦兹曲线,从而得出鄂西地区耕地利用转型与GDP 匹配现状。

如图4 所示,耕地利用转型—GDP 洛伦兹曲线与45°线所夹面积为0.199,即基尼系数为0.398,代表鄂西地区2018 年耕地利用转型对经济发展的情况匹配程度一般;同理可得耕地功能形态转型以及空间形态转型对经济的基尼系数分别为0.417、0.373,表示耕地功能形态转型对经济影响较弱,而空间形态转型对经济影响相对较高,对比这两条曲线,鄂西地区耕地空间形态转型对于经济增长的贡献要高于功能形态转型。

图4 2018 年耕地利用转型—GDP 洛伦兹曲线

由图5 的2000—2018 年耕地利用转型对经济增长的匹配情况可知,从整体来看,功能形态转型、空间形态转型以及综合的耕地利用转型对经济增长的贡献度都在随时间增长而减弱,从2000 年的相对匹配阶段逐渐衰退至2018 年的较不匹配阶段,这说明伴随社会经济的发展,农业对地区经济发展的重要性同样会呈下降趋势,因此耕地利用转型对经济发展的影响也在逐渐减弱。

图5 2000—2018 年鄂西地区耕地利用转型基尼系数

而对比来看,耕地功能形态对经济发展的影响要低于耕地空间形态的影响。对于耕地空间形态转型而言,主要体现在耕地数量以及景观格局上的变化,其中较为重要的是耕地向其他用地类型转型的现象,而研究期正是中国城镇化与工业化高速发展阶段,研究区内城市化现象激烈,例如郧阳区曾为十堰市下辖的郧县,于2014 年9 月撤县改区,可见耕地空间形态转型对经济的影响更为显著,而随着城市化的不断推进,简单粗放的耕地非农化转型对经济发展的影响也在逐渐降低;而耕地功能形态转型虽然对经济增长的匹配度较低,但是基尼系数变化较不明显,即虽然农业发展对经济增长的影响程度较低,但伴随耕地功能形态转型所带来的农业集约化、高效化也作为一种影响作用较低而稳定的驱动力在促进经济增长。

综上,耕地空间形态转型可以看作区域经济增长的基础,即耕地空间形态的变化为经济创造提升空间;从时间序列上来看,耕地功能形态的转型所带来的农业生产进步对区域经济增长起到一定的促进作用,而伴随城市化、工业化的不断完善以及地区经济的转型发展,耕地利用转型对地区经济的影响在逐渐减弱。

3.3 限制作用分析

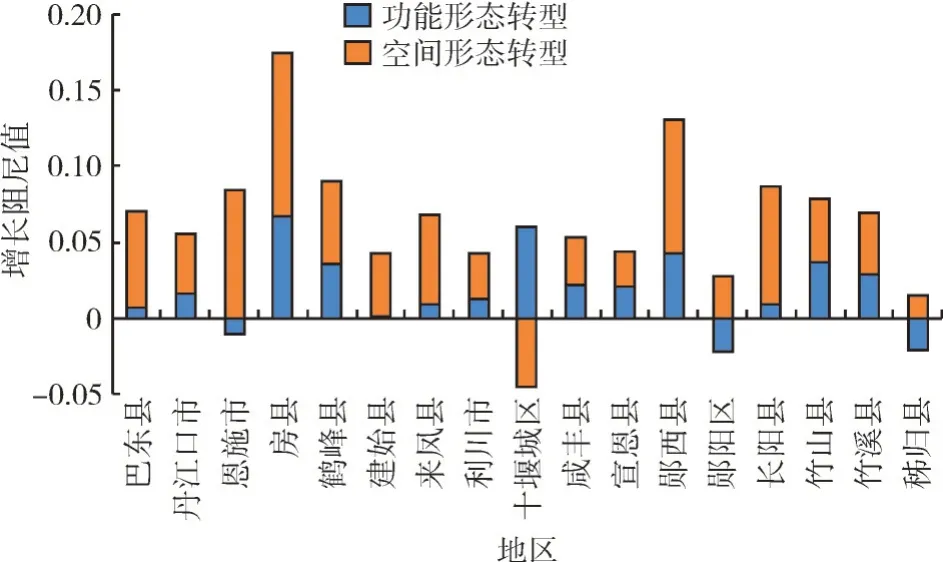

对2000—2018 年鄂西地区各县市区生产总值、功能形态转型、空间形态转型取对数进行回归分析,进一步对耕地利用转型的变化率进行计算,结合回归分析结果,分别求得鄂西地区耕地功能形态转型与空间形态转型的增长阻尼值,如图6 所示。

图6 2000—2018 年鄂西地区耕地利用转型增长阻尼

耕地利用转型阻尼值=功能形态转型阻尼值+空间形态转型阻尼值。由图6 可知,除秭归县外,鄂西其他地区的“增长阻尼”都是正数,可见耕地利用转型对鄂西地区经济发展存在一定的限制作用,同时也说明耕地利用转型的发生对鄂西地区的经济发展存在一定的促进作用。从县域尺度上来看,房县的耕地利用转型阻尼最大(0.174),秭归县最小(-0.006),此外各县市区普遍表现为空间形态转型阻尼>功能形态转型阻尼,这说明空间形态转型对经济发展的限制影响小于功能形态转型的限制影响。从区域尺度上看来看,功能形态转型阻尼平均值为0.018、空间形态转型阻尼平均值为0.046,结果显示与大部分地区所表现的限制作用相同。

4 结论与政策建议

4.1 结论

本研究基于多尺度视角对鄂西地区耕地利用转型情况进行分析,并从功能形态转型与空间形态转型两个角度探究耕地利用转型对经济发展的影响,得出如下结论。

1)耕地利用转型可以看作耕地利用形态在时间序列上的断点型变化,包括功能形态和空间形态两方面的变化,其中功能形态主要体现耕地类型、投入、种植结构,大部分地区的耕地功能转型发生在2010 年前后,空间形态则体现耕地的景观格局形态和数量变化情况,大部分地区的耕地空间形态转型发生在2015 年后,综合而言大部分地区耕地利用转型表现为发生在2010 年后。

2)耕地利用转型对地区经济发展存在一定的促进作用,但伴随经济发展,影响作用在逐步降低。从县域尺度上来看,与空间形态转型相比,所有县市区功能形态转型对经济发展的影响作用更大;从区域尺度上来看,功能形态转型对经济发展的影响较为稳定,而空间形态转型对经济发展的影响呈下降趋势。综合不同尺度影响作用,可以将耕地功能形态转型的影响看作一种驱动力,即耕地功能形态变化的同时对经济发展起到一定的促进作用,而耕地空间形态转型的影响可以看作一种供给存量,即耕地空间形态的变化为经济创造提升空间。

3)耕地利用转型对鄂西地区经济发展存在促进作用的同时,也存在一定的限制作用。而从县域和区域尺度上来看,与功能形态转型相比,空间形态的转型对经济发展的限制作用更大,体现耕地空间形态转型为其他产业发展提供了载体,而农业生产进步可以对区域经济增长起到一定的促进作用,伴随其他产业的发展,农业在地方经济的占比越来越小。

4.2 政策建议

依据耕地利用转型对地区经济发展的影响效用研究结果,从耕地利用以及管理的角度提出如下建议,以促进耕地利用转型发展,提升耕地利用效益,促进经济的持续发展。

1)促进农业从业人员专业化,提升耕地利用转型发展效率。在遵循市场经济客观规律的基础上,引导农业向从业人员专业化发展,解放更多劳动力,使其流向其他产业。

2)加大农业投入力度,提升农业机械化程度以及合理调整化肥、农药的施用,改善种植结构,在保障粮食安全的基础上,追求作物经济效益的最大化,从而提升耕地利用效率和经济效益。

3)开展土地整治、修复、复垦工作,奠定耕地利用转型发展基础。鄂西地区由于地形地貌的特殊性,耕地普遍存在分布零散、坡地耕地面积占比高、土壤肥力低下等问题,通过广泛发展土地工程,对土地资源禀赋和耕地景观格局形态进行改善,建设高标准基本农田,为农业机械化发展创造条件,提升耕地质量和经营效率,为耕地利用转型发展奠定基础。

4)完善耕地保护政策制度,规范耕地利用转型发展。简单的耕地非农化转型对经济发展的贡献呈下降趋势,因此可以通过基本农田划定、尊重耕地占补平衡、推动农村集体经营性建设用地入市、促进农村土地承包经营权流转等手段,完善城乡统一土地管理政策体制,改善建设用地粗放占用耕地的情况,为城市化留出合理的空间,并维持一定数量的耕地,规范耕地利用转型发展。