农业数字化发展水平时空演变特征及区域差异

——以山东省为例

2023-11-07黎璟萍

廖 燕,王 庆,谢 云,黎璟萍

(1.长江大学经济与管理学院,湖北荆州 434023;2.黄冈师范学院商学院,湖北黄冈 438000;3.湖北省农业农村厅,武汉 430064)

数字技术代表着最新的生产力,十九届四中全会将数字技术依赖的数据增列为第七种生产要素。随着数字产业的不断渗透,数字化成为各行业发展转型的重要路径,农业也不例外。为推动农业现代化转型发展,中央政府高度重视农业数字化发展,先后出台了《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村发展行动计划(2022—2025 年)》《2023 年数字乡村发展工作要点》等文件,指出以数字赋能农业发展,推动农业数字化转型,从而带动农业现代化发展、促进乡村振兴。山东省作为中国农业发展第一强省,2020年农林牧渔业总产值率先突破1 万亿元,2022 年达1.2 万亿元,稳居全国首位。“全国农业看山东”,山东省农业是全国农业发展的风向标,数字农业起步早,对其他省份具有模范带头作用,因此山东省农业数字化极具研究意义。

明确农业数字化现阶段发展特征是推动农业数字化发展的必要前提,研究农业数字化的演变轨迹及区域差异有利于精准施策,全面提高农业数字化发展水平。农业数字化作为引领新时代农业现代化的重要课题,是学者研究的重点。第一,从理论构建角度分析农业数字化发展逻辑及作用机制,刘元胜[1]对比了全球主要国家数字经济的规模,认为中国数字技术与农业技术缺乏深度融合,存在数字化治理赤字较大的问题;崔慧霞[2]从理论上论证了数字经济与农业经济融合的需求、机制及路径;易加斌等[3]基于创新生态系统理论视角分析了农业数字化转型的驱动因素,并通过构建战略框架提出了协同创新实施路径。第二,从县域案例分析角度挖掘农业数字化发展模式机制;李立清等[4]以中国30 个县为例,运用模糊集定性分析方法探讨技术、组织和环境条件对驱动县域农业数字化转型的组态效应及全能型、组织-环境型、技术平衡型和技术-组织型4 条路径;朱华晟等[5]、徐旭初等[6]均选择县域案例进行分析,前者以四川省理塘县单一案例为例,后者以吉林省东辽县、山东省平阴县、山西省隰县和陕西省柞水县为例,分析各县域农业数字化的发展逻辑及动力机制。第三,相比理论及案例分析,学者运用计量实证方法量化农业数字化的研究较少,王月等[7]、黄飞飞等[8]构建数字化指标体系,采用熵值法量化农业数字化发展水平,前者测算后实证分析了农业数字化与农户经济效益的关系,后者测算后采用Tobit模型探讨了山东省农业数字化与农业现代化的耦合协调关系。

综上所述,学者对农业数字化的理论、案例等研究成果丰硕,但实证研究方面较薄弱,且对农业数字化发展时空演变特征及区域差异的研究成果更是鲜见。山东省农业发展稳居全国首位,是其他省份农业发展的风向标。基于此,本研究以山东省16 个地级市为研究对象,在现有研究基础之上完善农业数字化指标体系,运用熵权法量化山东省农业数字化发展水平,通过非参数核密度估计、全局莫兰指数(Moran’sI)和Dagum 基尼系数分析山东省农业数字化发展水平的动态演进特征、空间集聚特征、区域差异及来源,最后根据所得出的结论提出相应的对策,以期为推动山东省农业数字化高质量发展提供参考。

1 研究设计

1.1 山东省农业数字化发展水平指标体系构建

根据农业数字化的本质内涵及山东省农业数字化发展的实际情况并参考黄飞飞等[8]、张彦军等[9]的研究成果,将农业数字化发展水平评价指标体系划分为目标层、准则层和指标层3 个层次,其中,目标层为农业数字化发展水平;准则层分为数字基础、数字应用、农业投入、农业产出4 个层次;指标层是各准则层的分解指标,共设有15 个指标,采用熵值法赋权后综合评价得出2012—2021 年山东省16 个地级市的农业数字化发展水平,具体量化指标体系见表1。

表1 山东省农业数字化发展水平量化指标体系

1.2 山东省农业数字化发展时空演变及区域差异的研究方法

1.2.1 非参数核密度估计 非参数核密度估计(KDE)多用于描述区域经济变量的非均衡分布[10],本研究使用该方法来描述山东省农业数字化发展程度的区域分布情况。由此生成的核密度曲线可以清晰地展示出山东省农业数字化发展水平随时间变化的位置和形态分布。假设存在随机变量Y,则非参数核密度估计(KDE)基本函数f(y)公式如下:

式中,yi和分别为山东省各地级市农业数字化发展水平的样本观测值和均值;n、h和K分别为样本量个数、函数带宽和核密度函数。

1.2.2 空间自相关指数 鉴于山东省三大经济圈发展特征差异明显,表现出较强的空间集聚性,各地级市发展所需的资源各不相同。为了确定其集聚性存在的可能及探究集聚性的演变特征,本研究运用全局莫兰指数(Moran’sI)进行检验。

1)空间权重矩阵设定。关于空间权重矩阵的选取,采用郭海红等[11]、王克响等[12]的研究方法,分别选择空间邻接权重矩阵(W1)、地理距离权重矩阵(W2)、经济距离权重矩阵(W3)和地理经济距离权重矩阵(W4)进行分析。空间邻接权重矩阵将相邻设为1、不相邻设为0;地理距离权重矩阵由各区域经纬度坐标计算而得;经济距离权重矩阵用各区域人均GDP 之差绝对值的倒数表示;地理经济距离权重矩阵由地理距离权重矩阵与经济距离权重矩阵相乘得到。

2)空间相关性检验。空间自相关可理解为变量在空间相近的地区有相似的取值,采用全局莫兰指数(Moran’sI)进行检验。全局莫兰指数是考察整个空间变量的空间集聚情况,其计算公式如下:

1.2.3 Dagum 基尼系数 考虑到山东省农业数字化发展水平在区域上存在差异,本研究使用Dagum 基尼系数进行研究。Dagum 基尼系数由经济圈内差异Gω、经济圈间差异Gnb和超变密度Gi[13]3 部分组成,分别反映山东省省会、胶东、鲁南三大经济圈内部的农业数字化发展水平差异、各区域农业数字化发展水平差异和差异来源,较好地解释了传统基尼系数未能分析区域差异的问题,计算公式如下:

式中,G为Dagum 基尼系数,反映区域间整体差异,其值越大表明区域间差异越大;n为山东省所有地级市的个数;μ为山东省各地级市农业数字化发展水平的平均值;k为所划分区域数,本研究中k=1、2、3,分别代表省会经济圈、胶东经济圈、鲁南经济圈;i和r分别为j区域和h区域内的地级市序号;nj和nh分别为j区域和h区域内地级市的个数;yji、yhr分别为j、h区域内i、r地级市的农业数字化发展水平;Djh为第j、h个区域间农业数字化水平的相互作用;djh为区域间农业数字化水平的差值;pjh为超变一阶矩,是第j、h个区域中所有yhr-yji>0 的样本值加总的数学期望;Fj、Fh分别为第j、h个区域的累积密度分布函数。

1.3 数据来源

本研究探讨山东省各地级市农业数字化发展水平的发展情况,由于2019 年莱芜市合并到济南市,2019 年以后山东省地级市由17 个变为16 个,为了方便计算,将2019 年以前莱芜市的数据也合并至济南市,并且根据山东省印发的指导意见,将山东省全域划分为三大经济圈,具体包括省会经济圈(济南市、淄博市、东营市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市)、胶东经济圈(青岛市、烟台市、潍坊市、威海市、日照市)和鲁南经济圈(枣庄市、济宁市、临沂市、菏泽市)[14]。

2 实证结果与分析

2.1 山东省农业数字化发展水平的测度结果及分析

根据表1 构建的山东省农业数字化发展水平综合指标体系,通过熵值法测算出2012—2021 年山东省16 个地级市的农业数字化发展水平指数,结果如表2 所示。从山东省整体层面看,2012—2021 年全省农业数字化发展水平指数(均值和中位数)总体上均呈上升趋势,其中,2018—2020 年,山东省农业数字化发展水平的中位数均低于均值。这说明山东省大部分地区农业数字化发展水平在平均水平之上,且农业数字化发展水平较高的地区之间出现相互赶超的局面,但农业数字化发展水平较低的地区增长乏力。

图1 展示了观测期初(2012 年)、观测期末(2021年)、“十二五”期末(2015 年)和“十三五”期末(2020年)4 年山东省农业数字化发展水平的变化情况。从时间维度看,2012—2020 年,山东省各地级市农业数字化发展水平均呈上升趋势,2021 年略有回落。出现这样的变化可能有以下几个原因,一方面,山东省作为全国数字经济发展大省,根据山东省工业和信息化厅2022 年公布的数据,2021 年山东省数字经济总量突破3.5 万亿元,位居全国第三,数字经济占GDP 比重达43%。山东省作为农业大省,农业现代化基础牢固,承接数字化产业融合较容易,数字产业助力农业进一步发展的同时,也强化了山东省农业数字化发展水平。另一方面,2021 年受疫情反复的影响,山东省农业数字化发展水平略有回落。同时也与山东省农业政策转变有关,2021 年作为全面脱贫第一年,农业农村工作以稳固脱贫成果、防止返贫为主。从区域维度看,以济南市为首的省会经济圈中,济南市一马当先,其农业数字化发展水平远超其他6 个地级市,两极分化较严重;以青岛市为首的胶东经济圈呈“一超多强”的发展局面,青岛市农业数字化强势崛起,稳居全省第一名,其次潍坊市和烟台市分别居第三和第五名;相较省会经济圈和胶东经济圈,以临沂市为首的鲁南经济圈4 个地级市发展较均衡,除枣庄市农业数字化发展水平居全省第十四名外,其他3 个地级市均排名在前十之内。总体而言,青岛市和济南市2 个头部地级市农业数字化发展势头强劲,增长速度快;其他地级市农业数字化发展水平虽然也在增长,但增长速度相对较慢,追赶头部地级市难度较大,尤其2021 年东营市、威海市、日照市、枣庄市农业数字化发展水平均低于0.200 0,距平均水平还有很大的提升空间。总之,山东省各地级市农业数字化发展水平存在不均衡问题,存在一定的马太效应。

2.2 山东省农业数字化的分布动态演进特征

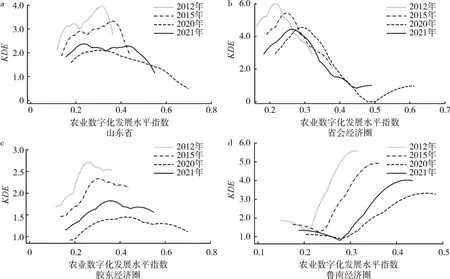

为进一步探究山东省农业数字化发展水平的分布动态演进特征,根据式(1)计算得出非参数核密度估计图来展示山东省农业数字化发展水平的动态信息。图2 为山东省全省及三大经济圈的KDE结果,并以2012 年、2015 年、2020 年和2021 年为代表反映农业数字化发展水平的动态分布演进特征。

图2 2012 年、2015 年、2020 年、2021 年山东省农业数字化分布的动态演进

从全省分布看(图2a),山东省农业数字化发展水平较低地区占比较大,峰值整体呈逐年下降且向右移趋势,其中2021 年峰值较2020 年稍有提升,表明山东省农业数字化趋向平均化且整体增长速度较快。从曲线分布形状看,曲线右侧拖尾渐渐明显,且多峰演变为单峰,说明山东省农业数字化高值地区比例扩大,地区间农业数字化发展水平差距不断缩小。从曲线具体形态来看,核密度曲线在2012 年和2015 年均呈左小右大的双峰状,山东省农业数字化差异逐渐缩小;到2020 年,曲线由多峰演变为单峰,且右侧尾部不断拉长趋近横坐标轴,反映出该时期山东省农业数字化发展水平趋向平均化,地区间的差异缩小;到2021 年,曲线又由单峰变为双峰,且峰值相当,呈“驼峰状”,说明地区间农业数字化发展水平差异有所增大,呈多极化趋势。总体而言,山东省农业数字化核密度曲线向右偏移且尾部不断拉长,为双峰状,趋向多极化。

从省会经济圈看(图2b),曲线峰值靠左分布,峰值逐年下降且向右偏移,但总体偏左,核密度值在0~6.0,大于全省0.5~4.0 的集聚水平,且农业数字化发展水平集聚在0.2~0.3,省会经济圈农业数字化发展水平呈两极分化。2020 年和2021 年曲线右端触底反弹,呈多峰形态,表明省会经济圈农业数字化发展水平差距在缩小,酝酿多极化的趋势,但两极分化仍是当前省会经济圈的主要特征。

从胶东经济圈看(图2c),曲线分布较居中,且峰值逐年下降,其中2021 年峰值较2020 年稍有提升,曲线逐年平缓,核密度值分布在0~3.0,小于全省集聚水平,农业数字化在0.3~0.4 水平上集聚,胶东经济圈的农业数字化发展水平较离散,总体水平较高,呈多极化态势。

从鲁南经济圈看(图2d),曲线出现明显的低位反转,呈“√”形态,核密度值为0~6.0,大于全省集聚水平,且农业数字化发展水平在0.30~0.45 的水平上集聚,说明鲁南经济圈的农业数字化发展水平在稳步提高,总体差异较小,趋向平均化。

2.3 山东省农业数字化的地区空间集聚效应分析

通过分析非参数核密度估计,发现山东省农业数字化每个经济圈在时间动态上都表现出一定的集聚趋势,因此,为考察山东省农业数字化发展水平的空间集聚特征,利用式(2)进行实证检验。本研究构建空间邻接权重矩阵(图3a)、地理距离权重矩阵(图3b)、经济距离权重矩阵(图3c)、地理经济距离权重矩阵(图3d),重点分析2021 年山东省农业数字化发展水平的空间集聚特征。

图3 山东省2021 年农业数字化发展水平基于4 种权重矩阵Moran’s I散点

由图3 可知,山东省农业数字化发展水平在地理距离权重矩阵中表现出明显的负相关关系,在经济距离权重矩阵中负相关关系减弱,在地理经济距离权重矩阵中相关关系为正。在四个象限集群模式中,空间邻接权重矩阵和经济距离权重矩阵中各地级市较离散,说明空间邻接和经济距离对农业数字化的空间集聚作用较小。在地理距离权重矩阵中,大部分地级市分布在第二象限和第四象限,表明山东省农业数字化在地理位置上存在“高-低”组合和“低-高”组合的空间集聚特征,即:农业数字化发展较好的地区,周围地区的发展反而较差,而发展较差的地区又被发展较好的地区包围。在地理经济距离权重矩阵中,大部分地级市分布在第一象限和第二象限,表明山东省农业数字化在同时考虑地理、经济距离的情况下,存在“高-高”组合和“低-高”组合的空间集聚特征,其中“高-高”组合的地级市包括济南市、青岛市、淄博市、滨州市等,“低-高”组合的代表地级市包括济宁市、烟台市、威海市、东营市等。济南市作为省会城市资源禀赋优越;青岛市沿海,交通便利,经济发达;济宁市位于鲁西南腹地,经济发展水平不及济南市、青岛市,但其具有优越的地理环境,是其农业发展的重要支柱。因此,在地理和经济双重加持下,山东省需要不断提高区域内农业数字化发展水平并辐射带动周边地区。对比地理距离权重矩阵和地理经济距离权重矩阵发现,经济的发展可以突破地理位置的限制,如滨州市、东营市、日照市等地区,其分布于山东省边缘地区,距核心地区较远,经济落后削弱了这些地区承接核心地区产业转移的能力,致使高新产业无法落地生根,需借助农业数字化发展水平较高的地区进行发展。

2.4 山东省农业数字化发展水平的区域差异分析

上述分析分别从时间和空间维度上分析了山东省农业数字化发展水平的演变特征和集聚特征,发现农业数字化在时空上集聚,且受地理位置和地区经济水平影响。为了进一步细化地区差异,分析差异来源,利用式(3)计算山东省农业数字化发展水平总体差异及区域差异,并分解差异来源,结果如表3所示。

表3 2012—2021 年山东省农业数字化的Dagum 基尼系数

1)总体差异。样本期内,总体Dagum 基尼系数期初和期末呈下降趋势,期中总体Dagum 基尼系数逐年上升,均值为0.192,与2018 年的0.190 相差无几。近年来数字经济迅速发展,山东省作为数字经济大省,以济南市、青岛市为代表的地区数字化转型较快,但是也有像东营市、滨州市、日照市等转型较慢的地区,形成两极分化的局面。结合上述空间特征分析,农业数字化发达地区产生正向的空间溢出效应,带动周边落后地区发展,缩小地区差距,需综合考虑地理区位因素和地方经济发展水平。

2)区域差异。区域差异分为经济圈内差异和经济圈间差异。从经济圈内差异来看,三大经济圈内差异系数均值分别为0.141(省会经济圈)、0.226(胶东经济圈)、0.121(鲁南经济圈),其中鲁南经济圈内的差异最小,与上述分析一致。胶东经济圈虽然在体量上差异最大,但其在样本期内差异变化较小,说明差异水平较稳定。值得注意的是,省会经济圈在2019—2021 年差异突然增大,尤其在2018—2019年,圈内差异从0.133 快速增至0.171,结合具体农业数字化发展水平可知,省会经济圈中济南市发展突出,依靠省会经济优势拉高了整个经济圈的农业数字化发展水平,出现断层式的分水岭。而除济南市外的其他6 个地区,农业数字化发展水平相当,均处于全省中下水平。因此与胶东经济圈相比,省会经济圈的区域内差异问题更加突出。从经济圈间差异来看,省会-胶东经济圈差异最大(0.203),胶东-鲁南经济圈次之(0.192),省会-鲁南经济圈最小(0.156)。从各方面看,省会经济圈和胶东经济圈差异系数均值相差较小,但二者差异较大,可能有以下原因。一方面济南市作为省会城市天然对周边地区的资源有吸附作用,资源的集聚给济南市提供了发展动力,但同时周边地区资源匮乏、发展乏力,导致省会经济圈两极分化;另一方面,济南市处于内陆地区,受地形等因素影响,其辐射能力较弱,而青岛市作为以贸易为主的城市,其经济辐射能力更强,与周边地区更多的是一种产业转移、合作同赢的关系,因此胶东经济圈农业数字化比省会经济圈发展更强劲。

3)差异来源。山东省农业数字化的差异贡献率均值由大到小依次为经济圈间(49.027%)、超变密度(29.324%)、经济圈内(21.649%)。由此可知,首先,经济圈间的差异是造成山东省农业数字化总体差异的主要原因。其次,超变密度差异贡献率也处于一个较高水平,说明山东省农业数字化发展水平较高的地区也是经济发展水平较高的地区,且从观察期看,超变密度差异贡献率波动较小,一直在29.300%附近来回波动,比重较大,因此缩小山东省农业数值化水平差异不仅要关注区域之间的差异,也要关注区域经济协同发展水平。最后,经济圈内差异贡献率相对较低,说明山东省经济圈内经济合作取得初步成绩,区域内部协调发展水平提高,核心城市农业数字化发展存在空间溢出效应。

3 小结与建议

3.1 小结

本研究首先采用熵值法测度了2012—2021 年山东省各地级市农业数字化发展水平,其次利用KDE曲线、Moran’sI散点图和Dagum 基尼系数讨论了山东省农业数字化发展水平的动态时空演变特征及区域差异。

1)从测度结果来看,山东省各地级市农业数字化发展水平存在不均衡问题。济南市、青岛市等地区农业数字化发展势头强劲,增长速度较快;但其他地区增长速度较慢,且农业数字化发展水平较低。

2)从时间演变特征来看,山东省农业数字化核密度曲线向右偏移且尾部不断拉长,为双峰状,趋向多极化。具体而言,省会经济圈农业数字化发展水平两极分化问题较明显;胶东经济圈的农业数字化发展水平较离散,呈多极化态势;鲁南经济圈的农业数字化发展水平稳步提高,总体差异较小,趋向平均化。

3)从空间特征来看,山东省农业数字化在地理距离权重矩阵和地理经济距离权重矩阵中表现出更好的空间集聚特征,在地理位置上存在“高-低”组合和“低-高”组合的空间集聚特征,加入经济区位要素后呈“高-高”组合和“低-高”组合的空间集聚特征,说明经济的发展可以突破地理位置的限制。

4)从差异程度来看,山东省农业数字化发展差距自2019 年以来不断拉大;省会经济圈内发展不均衡问题更加突出;省会经济圈与胶东经济圈之间农业数字化差异最大;差异贡献率由大到小依次为经济圈间、超变密度、经济圈内。

3.2 建议

基于以上结论,为促进山东省农业数字化发展水平各区域均衡发展,逐步提高山东省农业现代化水平,提出以下建议。

第一,发展特色农业,因地制宜。山东省各地级市自然禀赋和社会经济条件不同,根据自身条件进行区域划分发展特色农业,如城市郊区利用数字温室建设蔬菜生产基地,偏远地区加大推广农业数字化技术种植力度。

第二,完善数字基础,科技助农。提高农业数字化发展水平,需要完善各项数字配套设施,加大基础建设投入。一方面,完善通讯信息工程、大数据工程等数字基础建设,偏远地区基础建设较薄弱的地区应优先建设;另一方面,加大科技投入,数字产业助力农业,通过培育新品种、完善灌溉施肥设施等措施提高农产品品质。

第三,延长农业产业链,提高商品化率。一方面,投资设厂,工业反哺农业,借助新技术对农产品进行加工,延长农业产业链;另一方面,全省合理布局建设冷链仓,畅通交通运输,让农产品走出山东省,流向全国,打造山东省特色农产品品牌,提高农产品商品化率。

第四,加强区域合作,缩小差距。山东省农业数字化发展区域差异主要来源于经济圈间差异,尤其是省会经济圈与胶东经济圈之间。胶东经济圈海岸线较长,交通便利,海内外贸易繁荣;省会经济圈社会资源禀赋优异;鲁南经济圈自然资源禀赋较优。应发挥各经济圈优势,省会经济圈担当科技研发重任;鲁南经济圈大力发展智慧农业生产优质农业产品;胶东经济圈建设农产品贸易基地;大力发展农业数字化产业,优化升级农产品生产与贸易结构,以国际标准为要求,瞄准国内外农产品贸易市场。