马齿苋抑菌活性成分研究进展

2023-11-07刘治廷王忠娟张秀娟杨诗涵张金山陈小强

刘治廷,王忠娟,张秀娟,杨诗涵,张金山,陈小强,3,4,5,6,张 莹,3,4,5,*

(1.东北林业大学 森林植物生态学教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040;2.东北林业大学化学化工与资源利用学院,黑龙江 哈尔滨 150040;3.东北林业大学 林业生物制剂教育部工程中心,黑龙江 哈尔滨 150040;4.东北林业大学黑龙江省林源活性物质生态利用重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040;5.东北林业大学 生物资源生态利用国家地方联合工程实验室,黑龙江 哈尔滨 150040;6.西藏农牧学院资源与环境学院,西藏 林芝 860000)

马齿苋(Portulaca oleracea)为马齿苋科马齿苋属一年生草本植物,俗称马舌菜、长命菜,广泛分布在世界各地的温带和热带地区[1]。马齿苋为我国传统药食同源植物,中医认为马齿苋无毒并且具有清热、消肿、解毒、止血、祛湿止痢、杀虫等功效,且未发现其具有明显的副作用[2]。马齿苋中含有黄酮类、多糖类、生物碱类等多种化学成分,具有抗菌、抗氧化、抗肿瘤、降血糖、抗炎等多种功效[3]。研究已经证实马齿苋对常见细菌、真菌均有较强抑制效果[4],因此被誉为“天然抗生素”[5]。目前鲜有对马齿苋抑菌活性及作用机制方面的系统总结,本文对马齿苋中的化学成分、抑菌活性及可能抑菌机制进行综述,以为其深入研究和开发利用提供科学依据。

1 马齿苋化学成分及其抑菌机理

1.1 黄酮类活性成分

黄酮类化合物作为一种重要次生代谢产物在植物中普遍存在,因其独特的化学结构而具有重要生理、生化作用,对多种细菌和真菌均有抑制作用[6]。马齿苋中含有的黄酮类物质包括2-(3,4-二羟基苯基)-3,5,7-三羟基-4H-色烯-4-酮(槲皮素)(1)、5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-4H-苯并吡喃-4-酮(芹菜素)(2)、2-(4-羟基苯基)-3,5,7-三羟基-4H-色烯-4-酮(山柰酚)(3)、2-(3,4-二羟基苯基)-5,7-羟基-4H-色烯-4-酮(木犀草素)(4)、2-(3,4,5-三羟基苯基)-3.5,7-三羟基-4H-色烯-4-酮(杨梅素)(5)、5,7-二羟基-3-(4-羟苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮(染料木素)(6)、5-羟基-3-(4-羟苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮-7-糖苷(染料木苷)(7)、5-羟基-2-(3-羟基-4-甲氧基苯基)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基四氢-2H-2-吡喃基)氧基)甲基)四氢-2H-2-吡喃基)氧基)色烯-4-酮(橙皮苷)(8)[3]、5-羟基-2-(4-甲氧基苯基)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基四氢-2H-2-吡喃基)氧基)甲基)四氢-2H-2-吡喃基)氧基)色烯-4-酮(金合欢素-7-O-β-D芸香糖苷)(9)、3-(2-羟基苄基)-5,7-二甲氧基色烯-4-酮(portulacanone A)(10)、3-(2-羟基苄基)-5,6,7-三甲氧基色烯-4-酮(portulacanone B)(11)、5-羟基-3-(2-羟基苄基)-6,7-二甲氧基色烯-4-酮(portulacanone C)(12)、(E)-5-羟基-3-(2-羟基亚苄基)-7-甲氧基苯基-4-酮(portulacanone D)(13)、7-羟基-3-(4-羟基苯基)-4H-色烯-4-酮(大豆黄酮)(14)[7-8]、7-羟基-2-(4-((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-2-吡喃基)氧基)苯基)色烯-4-酮(甘草苷)(15)、(E)-1-(2,4-二羟基苯基)-3-(4-((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-2-吡喃基)氧基)苯基)丙-2-烯-1-酮(异甘草苷)(16)、7-羟基-3-(4-羟基苯基)-8-(3,4,5-三羟基-6-(((3,4-5-三羟基四氢-2H-2-吡喃基)氧基)甲基)四氢-2H-2-吡喃基)-4H-色烯-4-酮(葛根素-6-O-木糖苷)(17)、2-(3,4-二羟基苯基)-5-羟基-7-((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-2-吡喃基)氧基)-4H-色烯-4-酮(木犀草素-7-O-葡萄糖苷)(18)、5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-8-(3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-2-吡喃基)-4H-色烯-4-酮(牡荆素)(19)、6-((5,6-二羟基-4-氧代-2-苯基-4H-7-色烯基)氧基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-羧酸(黄芩苷)(20)、6-((5,6-二羟基-2-(4-羟基苯基)-4-氧代-4H-7-色烯基)氧基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-羧酸(野黄芩苷)(21)、7-羟基-3-(4-羟基苯基)-8-((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)-4H-色烯-4-酮(葛根素)(22)[9]、(3S)-5-羟基-3-(2-羟基苄基)-7-甲氧基-4H-酮(23)、(3S)-5-羟基-3-(2-羟基苄基)-7-甲氧基-4H-色烯-酮(24)、1-(2-羟基-4,6-二甲氧基苯基)-3-(2-羟苯基)-1-酮(25)、5,7-二甲氧基-4-O-2-环黄烷(26)、(2S)-5,2-二羟基-7-甲氧基黄烷酮(27)、2,4-二羟基-4-6-二甲氧基查耳酮(28)[10-11]。上述化合物结构式如图1所示。

图1 马齿苋中主要黄酮类化合物Fig.1 Major flavonoids in Portulaca oleracea

研究表明植物源黄酮类化合物具有广谱的抑菌性,其杀菌机理有3 种[12]:1)破坏微生物细胞膜和细胞壁,使细胞膜穿孔导致细胞质流出和破坏的细胞壁无法修复达到抑菌效果,或降低细菌的流动性,使细菌无法转移扩散;2)抑制细菌、真菌内ATP合成,影响其能量代谢;3)抑制微生物内蛋白质、DNA、RNA等生物大分子的合成。

Wu Dalei等的研究结果表明槲皮素和芹菜素可以抑制参与构建细胞壁的肽聚糖和磷壁酸等的成分——D-丙氨酸之间连接过程,因此槲皮素和芹菜素可以抑制细菌细胞壁的形成,使细胞壁结构无法修复,导致细菌死亡[13]。Da Xia[14]、梁海运[15]等的研究结果表明黄岑苷可破坏细菌细胞膜和细胞壁,并且使细菌内部释放凋亡信号进而导致线粒体活性降低,影响细菌正常的能量代谢。由此可见,马齿苋黄酮化合物可能具有破坏微生物细胞膜结构和影响微生物能量代谢的作用。陈国妮等[16]研究了马齿苋黄酮类物质对大肠杆菌、酵母菌以及金黄色葡萄球菌菌的抑制作用,结果证实了其具有破坏细菌细胞膜的作用。

1.2 多酚类活性成分

多酚类化合物是指分子结构中有若干个酚羟基的化合物,具有很强的抗氧化作用,且对微生物也有较强的抑制作用[17]。马齿苋中含有的多酚类化合物包括3,4-二羟基苯甲酸(原儿茶酸)(29)、(E)-3-(3,4-二羟苯基)丙烯酸(咖啡酸)(30)、2-羟基苯甲酸(水杨酸)(31)、(E)-3-((3-(3,4-二羟苯基)丙烯酰)氧基)-1,4,5-三羟基环己烷-1-羧酸(绿原酸)(32)、(E)-3-((3-(3,4-二羟苯基)丙烯酰)氧基)-1,4,5-三羟基环己烷-1-羧酸(新绿原酸)(33)、(E)-3-(4-羟基苯基)丙烯酸(2,4-对羟基肉桂酸)(34)、(E)-3-(3,4-二羟苯基)-2-((3-(3,4-二羟苯基)丙烯基)氧基)丙酸(迷迭香酸)(35)、(E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯酸(反式阿魏酸)(36)、(E)-2-((3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)氧基)丁二酸(6-8-(2R)-(+)-阿魏酰苹果酸酯)(37)、对羟基苯甲酸(38)、3-羟基-1-(2-羟乙基)苯基-4-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(39)、2-(3,4-二羟苯基)乙基-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(40)、3,4,5-三羟基苯甲酸(没食子酸)(41)、4-羟基-3-甲氧基苯甲酸(香草素)(42)、4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲酸(丁香酸)(43)等[8],上述化合物结构式如图2所示。

图2 马齿苋中多酚类化合物Fig.2 Polyphenols in Portulaca oleracea

植物源多酚类物质的抑菌机理可总结为以下3 个方面[18-19]:1)损伤微生物的膜功能,破坏膜的完整性,从而导致微生物细胞膜的破裂,细胞内成分外泄,最终导致微生物的死亡;2)影响微生物的代谢过程,阻碍微生物的正常生长和繁殖;3)改变微生物生存介质的pH值,影响微生物的生长和生存能力,从而达到抑菌的效果。

天然酚类物质对微生物的细胞膜结构有破坏作用,但低浓度的酚类物质有时会促进微生物的细胞膜的形成。Plyuta等[20]研究发现低浓度的没食子酸、阿魏酸和绿原酸可促进铜绿假单胞菌细胞膜形成,高浓度时才具有破坏和抑制作用。该研究表明,没食子酸质量浓度在25~100 μg/mL、绿原酸在100~400 μg/mL范围内可使微生物细胞膜的形成效率增加2~3 倍;没食子酸质量浓度超过100 μg/mL、绿原酸质量浓度超过800 μg/mL时会对微生物的细胞膜产生较强的抑制作用。此外,还有研究表明天然酚类物质可抑制细菌内蛋白质和核酸的合成,进而导致微生物死亡[18]。同时,酚类物质还具有螯合金属离子的作用,使微生物缺少微量元素而死亡[21]。

1.3 萜类和甾醇类活性成分

萜类化合物和甾醇类化合物是在自然界中广泛存在的天然化合物,由于独特的化学结构可能具有一定的抗菌、抗炎作用[22]。马齿苋中含有的萜类和甾醇类化合物包括2,6-二甲基-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧)octa-1,7-二烯-3-酮(马齿苋单萜A)(44)[23]、(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((E)-7-氢过氧化-3,7-二甲基八-1,5-二烯-3-yl)氧)-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-3,4,5-三醇(马齿苋单萜B)(45)[24]、(3S)-3-O-(β-D-吡喃葡萄糖基)-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇(46)、(3S)-3-O-(β-D-吡喃葡萄糖基)-3,7-二甲基-1,5-辛二烯-3,7-二醇(47)[25]、20(29)-羽扇烯-3β-醇(羽扇豆醇)(48)、17-(5-乙基-6-甲基庚烷-2-yl)-10,13-二甲基-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-十四氢-1H-环戊基[a]菲-3-醇(β-古甾醇)(49)、6-((17-(5-乙基-6-甲基庚烷-2-yl)-10,13-二甲基-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-十四氢-1H-环戊基[a]菲-3-yl)氧基)己烷-1,2,3,4,15-戊醇(胡萝卜甾醇)(50)[26]、(2α,3α)-3-{[4-O-(β-D-吡喃葡萄糖基)-β-D-吡喃木糖基]O}-2,23-二羟基-30-甲氧基-30-氧代-12-烯-28-酸(51)、(2α,3α)-2,23,30-三羟基-3-[(β-D-吡喃木糖基)氧]olean-12-烯-28-酸(52)、2,2,4a,6a,8a,9,12b,14a-八甲基多糖氢比塞(木栓烷)(53)[27]、10-羟基-2,4a,6a,6b,9,9,12a-七甲基-13-羰基-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12a,12b,13,14b-二十碳氢化冰酮-2-羧酸(甘草次酸)(54)、4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-八甲基icosahydropicen-3(2H)-酮(无羁萜)(55)、9-羟基-5a,5b,8,8,11a-五甲基-1-(丙烯基)二十烷氢-3aH-环戊酸[a]chrysene-3a-羧酸(白桦脂酸)(56)、10-羟基-1,2,6a,6b,9,9,12a-七甲基-1,3,4,5,6a,5b,7,8,8a,9,10,11,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-羧酸(熊果酸)(57)、10-羟基-2,2,6a,6b,9,9,12a-七甲基-1,3,4,5,6a,5b,7,8,8a,9,10,11,12a,12b,13,14boctadecahydropicene-4a(2H)-羧酸(齐墩果酸)(58)、4,4,6a,8a,11,11,12b,14b-八甲基-1,2,3,4,4a,5,6,6a,8,8a,9,10,11,12a,12b,13,14,14a,14b-icosaahydropicen-3-醇(蒲公英萜醇)(59)、6,6,10,13,14-五甲基-17-(6-甲基庚-5-烯-2-yl)-2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17-十四氢-1H-环戊基[a]菲-3-醇(帕克醇)(60)、4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-八甲基-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-醇(α-香树脂醇)(61)、4,4,10,13,14-五甲基-17-(6-甲基-5-烯-2-yl)-2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17-十四氢-1H-环戊基[a]菲-3-醇(β-香树脂醇)(62)、10-(3,4-二羟基-5,6-二甲基庚烷-2-yl)-5,6-二羟基-7a,9a-二甲基十六氢-3H-苯并[c]茚并[5,4-e]氧杂吡啶-3-酮(环阿屯醇)(63)、4,4,10,13,14-五甲基-17-(6-甲基庚-5-烯-2-yl)-2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17-十四氢-1H-环戊基[a]菲-3-醇(丁酰鲸鱼醇)(64)、豆甾-4-烯-3-酮(65)[28],上述化合物结构式如图3所示。

图3 马齿苋中萜类和甾醇类化合物Fig.3 Terpenoids and sterols in Portulaca oleracea

目前鲜见马齿苋中萜类和甾醇类化合物抑菌机理方面的研究,但有研究验证了三萜类化合物可使油菜菌核病菌的菌丝发生扭曲、塌陷,使细胞壁变薄、菌内线粒体数量大幅度减少从而使菌体缺少能量进而杀灭病菌[29]。但马齿苋中的萜类和甾醇类化合物是否具有杀菌作用尚不清楚。

1.4 香豆素类活性成分

香豆素类化合物是邻羟基桂皮酸的内酯,一般具有芳香气味,研究表明该类化合物具有抗菌作用[30-31]。马齿苋中含有的香豆素类化合物包括6,7-二羟基-2H-色烯-2-酮(6,7-二羟基香豆素)(66)、(E)-3-(4-羟基苯基)丙烯酸(反式-对香豆酸)(67)、7-羟基-2H-色烯-2-酮(伞形花内酯)(68)、7-羟基-6-甲氧基-2H-色烯-2-酮(东莨菪亭)(69)、4,9-二甲氧基-7H-furo[3,2-g]色烯-7-酮(异茴香内酯)(70)、4,9-二甲氧基-7H-furo[3,2-g]色烯-7-酮(佛手内酯)(71)、4-甲氧基呋喃并(2,3-b)喹啉-8-醇(大叶桉亭)(72)、4-羟基-5-甲氧基-3-(4-甲氧基苯基)-8,8-二甲基-10-(3-甲基丁基-2-烯-1-yl)-2H,8H-吡喃[3,2-g]色烯-2-酮(lonchocarpenin)(73)、4-羟基-3-(4-羟基苯基)-5-甲氧基-8,8-二甲基-10-(3-甲基丁基-2-烯-1-yl)-2H,8H-吡喃[3,2-g]色烯-2-酮(lonchocarpic acid)(74)[32],上述化合物结构式如图4所示。

图4 马齿苋中香豆素类化合物Fig.4 Coumarins in Portulaca oleracea

香豆素类化合物具有独特的香豆素基团,可使菌体内DNA回旋酶失活进而抑制细菌的分裂增殖过程,例如秦皮素能够有效阻断DNA回旋酶与DNA结合,使细菌无法顺利合成核酸和蛋白质,从而达到抑菌效果[33]。此外,香豆素类化合物可以抑制细菌间的群体感应系统,从而影响整个细菌群体的活动,使整个菌群适应环境的能力减弱,降低细菌的致病性,例如呋喃酮衍生物可以降低铜绿假单胞菌的群体感应系统信号强度,从而抑制菌群中某些基因的表达[34]。

1.5 生物碱类活性成分

生物碱类化合物是一种天然的碱性含氮有机物,抗菌作用亦是其众多生理活性之一[35]。马齿苋中含有的生物碱类化合物包括4-(2-氨基乙基)-1,2-苯二酚(多巴胺)(75)、1-((Z)-2-((S)-2,6-二羧基-2,3-二氢吡啶-4(1H)-亚基)乙基)-5,6-二羟基吲哚-2-羧酸(甜菜红色素)(76)、2-氨基-3-(3,4-二羟苯基)丙酸(多巴)(77)、1-(3,4-二羟苯基)-2-氨基乙醇(去甲肾上腺素)(78)、N-(2,5-二氧代-4-咪唑啉啶基)尿素(尿囊素)(79)、5-羟基-1-((E)-3-(4-羟基苯基)丙烯酰基)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺A)(80)、5-羟基-1-((E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺B)(81)、5-羟基-1-((E)-3-(4-((2,3,4,5,6-五羟基己基)氧基)苯基)丙烯基)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺C)(82)、5-羟基-1-((E)-3-(3-甲氧基-4-((2,3,4,5-四甲基庚基)氧基)苯基)丙烯基)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺D)(83)、8,9-二羟基-1,5,6,10b-四氢吡咯并[2,1-a]异喹啉-3(2H)-酮(马齿苋酰胺E)(84)、5-羟基-1-((E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸甲酯(马齿苋酰胺F)(85)、甲基1-((E)-3-(3,4-二羟苯基)丙烯基)-5-羟基-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺G)(86)、(E)-5-羟基-1-(3-(4-羟基苯基)丙烯基)-6-((3,4,5-三羟基-6-((3,4,15-三羟基-6(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)四羟基-2H-哌喃-2-yl)氧)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺H)(87)、(E)-5-羟基-1-(3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)-6-((3,4,5-三羟基-6-((3,4,15-三羟基-6(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)四羟基-2H-哌喃-2-yl)氧)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺I)(88)、(E)-6-((6-(((3-caffeoyl氧基-4,5-二羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-yl)氧)-5-羟基-1-(3-(4-羟基苯基)丙烯基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺K)(89)、(E)-6-((6-(((3-caffeoyl氧基-4,5-二羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)-3,4,5-三羟基四氢-2H吡喃-2-yl)氧)-5-羟基-1-(3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺L)(90)、(E)-6-((6-(((3-feruloyl氧基-4,5-二羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)-5-羟基-1-(3-(4-羟基苯基)丙烯基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺N)(91)、(E)-6-((6-((((3-feruloyl氧基-4,5-二羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基))甲基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)-5-羟基-1-(3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺O)(92)、(E)-1-(3-(4-(glu氧基)苯基)丙烯基)-5-羟基-6-(((((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)四羟基-2H-pyran-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺P)(93)、(E)-1-(3-(4-(glu氧基)-3-甲氧基苯基)丙烯酰)-5-羟基-6-(((((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)四羟基-2Hpyran-2-yl)氧基)吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺Q)(94)、(E)-6-((6-(((3-(glu氧基)-4,5-二羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)甲基)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)-1-(3-(4-(feruloyl氧基)苯基)丙烯基)-5-羟基吲哚-2-羧酸(马齿苋酰胺R)(95)、N-二环己基脲(96)、顺式9-十八碳烯酰胺(油酰胺)(97)、8,9-二羟基-1,5,6,10b-四氢吡咯并[2,1-a]异喹啉-3(2H)-酮(金莲花碱)(98)[32]、2-(2-苯甲酰胺-3-苯基丙胺基)-3-苯丙基乙酸酯(枸杞酰胺)(99)、N-(1-((1-羟基-3-苯基丙基)氨基)-1-氧基-3-苯基丙基)苯甲酰胺(橙黄胡椒酰胺乙酸酯)(100)、1,5-二甲基-6-苯基-1,6,3,4-四氢-1,2,4-2(1H)-三嗪(101)、环(L-酪氨酸-L-酪氨酸)(102)、3,5-双(3-甲氧基,4-羟苯基)-5,6-二氢,2(1H)-吡啶酮(103)、(E)-N-(2-羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)乙基)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯)丙烯酰胺(N-阿魏酰基去甲肾上腺素)(104)、(E)-N-(2-羟基-2-(4-羟基苯基)乙基)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯酰胺(N-反式阿魏酰基酪胺)(105)[36]、8,9-二羟基-5,6-二氢-11H-苯并[d]吡咯并[1,2-a]杂氮吡啶-11-酮(portulacatone)(106)[37]、N-(3-(2-吗啉乙氧基)苯基)pivalamide(oleraciamide A)(107)、N-(3-(2-(1,5,2-dioxazepan-2-yl)乙氧基)苯基)新戊酰胺(oleraciamide B)(108)[38]、(3R)-3,5-双(3-甲氧基-4-羟苯基)-2,3-二氢-2(1H)-吡啶酮(109)、1,5-二甲基-6-苯基-1,2-二氢-1,2,4-三嗪-3(2H)-酮(110)[39]、5,6-二羟基-3,4-二氢异喹啉-1(2H)-酮(oleraciamide G)(111)、(E)-1-(5-羟基-6-((3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-yl)氧基)-1H-吲哚-1-yl)-3-(4-羟基苯基)-2-烯-1-酮(oleraindole D)(112)[40]、6-乙酰基-2,2,5-三甲基-2,3-二氢环庚[b]吡咯-8(1H)-酮(oleracone)(113)[41]、(E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-N-(4-羟苯乙基)丙烯酰胺(N-反式对香豆酰基酪胺)(114)、(E)-N-(2-乙氧基-2-(4-羟基苯基)乙基)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯酰胺(7-乙氧基-反式-阿魏酰基苯胺)(115)、(E)-N-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-3-(4-羟-3-甲氧基苯基)丙烯酰胺(N-反式阿魏酰基-3-甲氧基酪胺)(116)、6-羟-2-(2-羟基-2-(4-羟基苯基)乙基)-4-(4-羟基-3-甲氧苯基)-7-甲氧基-1H-环戊[b]萘-1,3(2H)-二酮(oleraisoindole)(117)、(E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯酸甲酯(阿魏酸甲酯)(118)[42]、(10E,12E)-9-ureidooctadeca-10,12-二烯酸(oleraurea)(119)[43]、2,2,4,5,7,7,8a-七甲基-2,6,7,8,8a,9-六氢-3H-环戊基[1,2-b:3,4-c’]联吡啶-3-酮(oleracimine)(120)、1,3,3,4a,7,7,9-七甲基-2,4a,5,7-四氢-4H-茚并[1,2-c]吡啶-4,8(3H)-二酮(oleracimine A)(121)、N-((1E,5E)-1,3,3,7,7,9-六甲基-8-氧基-3,4,6a,7,8,9-六氢-2H-环戊基[c]偶氮-5-yl)乙酰胺(oleracone A)(122)[44]、4-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-5-(4-羟基苯基)-5,6-二氢吡啶-2(1H)-酮(oleraciamide D)(123)[45]、(9E,12E,14E)-1-((1R,7R,8S,9S,10R)-8,9,10-三羟基-2,5,11-三氧双环[5.3.1]十一烷-4-yl)heptadeca-9,12,14-三烯-3-酮(oleraciamide C)(124)[46]、(E)-1-(5,6-二羟基-1H-吲哚-1-yl)-3-(4-羟基苯基)丙烯-1-酮(oleraindole A)(125)、(E)-1-(5,6-二羟基-1H-吲哚-1-yl)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙烯-1-酮(oleraindole B)(126)[47]、4,9,10-三羟基-2-甲氧基-6,7-二氢二苯并[b,e]杂氮-12(5H)-酮(oleracone L)(127)、9,10-二羟基-5,6-二氢-11H-苯并[d]吡咯并[1,2-a]氮杂吡啶-11-酮(portulacatone B)(128)、8,9-二羟基-6,11-二氢-5H-苯并[d]吡咯并[1,2-a]氮杂-3-甲醛(ortulacatal)(129)[48]。上述化合物结构式如图5所示。

图5 马齿苋中生物碱类化合物Fig.5 Alkaloids in Portulaca oleracea

天然生物碱类化合物的抑菌机理大致有3 种[49-50]:1)破坏细菌膜结构,使菌体出现萎缩、塌陷;2)抑制细菌的分裂增殖过程;3)破坏细菌内的DNA、RNA和蛋白质。马齿苋中马齿苋酰胺A~R、oleraindole A、oleraindole B、oleraindole D均属于吲哚类生物碱,可能具有抑制细菌分裂及损伤细菌的核酸和蛋白质的作用[51]。

1.6 有机酸类活性成分

天然有机酸是指一些具有酸性的天然有机化合物,其具有一定的抗炎、镇痛以及抗菌的作用[52]。马齿苋中含有的有机酸类化合物包括L-羟基丁二酸(L-苹果酸)(130)、L-羟基丁二酸4-甲酯(L-苹果酸-4-甲酯)(131)、L-羟基丁二酸-1-甲酯(L-苹果酸-1-甲酯)(132)、L-羟基丁二酸二甲酯(L-苹果酸二甲酯)(133)、L-2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸-1-甲酯(L-柠檬酸-1-甲酯)(134)、L-2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸-6-乙酯(L-柠檬酸-6-乙酯)(135)、L-2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸-5-二甲酯(L-柠檬酸-1,5-二甲酯)(136)、丁二酸(琥珀酸)(137)、4-甲氧基-4-氧代丁酸(琥珀酸单甲酯)(138)、5-(羟甲基)呋喃-2-羧酸(5-羟甲基糠酸)(139)、4-羟基-5-甲基呋喃-3-羧酸(140)、十八烷酸(硬脂酸)(141)、5-吡咯烷酮-2-羧酸(L-焦谷氨酸)(142)[53]、(9Z,12Z,15Z)-十八碳-9,12,15-三烯酸(α-亚麻酸)(143)、(6Z,9Z,12Z)-十八碳-6,9,12-三烯酸(亚麻油酸)(144)、十六烷酸(棕榈酸)(145)、十四烷酸(肉豆蔻酸)(146)、(Z)-9-十八(碳)烯酸(油酸)(147)、二十烷酸(花生酸)(148)、二十二酸(山萮酸)(149)、2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸(柠檬酸)(150)、2,3,5,6-四羟基-2-己烯-4-内酯(抗坏血酸)(151)、丙二酸(152)、1,2-乙烯二羟酸(富马酸)(153)、乙酸(154)、苯甲酸(155)、二十二碳-13-烯酸(芥酸)(156)、十二烷酸(月桂酸)(157)、辛酸(158)、壬酸(159)、癸酸(160)、十一烷酸(161)、9-十六碳烯酸(棕榈油酸)(162)、5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid,EPA))(163)、二十二碳六烯酸(docosahexaenoic Acid,DHA)(164)[54-55],上述化合物结构式如图6所示。

图6 马齿苋中有机酸类化合物Fig.6 Organic acids in Portulaca oleracea

有机酸类化合物的抑菌机制与改变微生物生存环境与胞内的pH值有关,使介质环境不适宜细菌生长繁殖从而达到抑菌效果。此外,对于耐pH值变化的微生物,某些有机酸如甲酸、乙酸、山梨酸等也可改变其细胞膜通透性使大量有机酸电离出的阴离子在胞内聚集,改变细菌内外的渗透压差,从而达到抑菌效果[56]。

1.7 多糖类活性成分

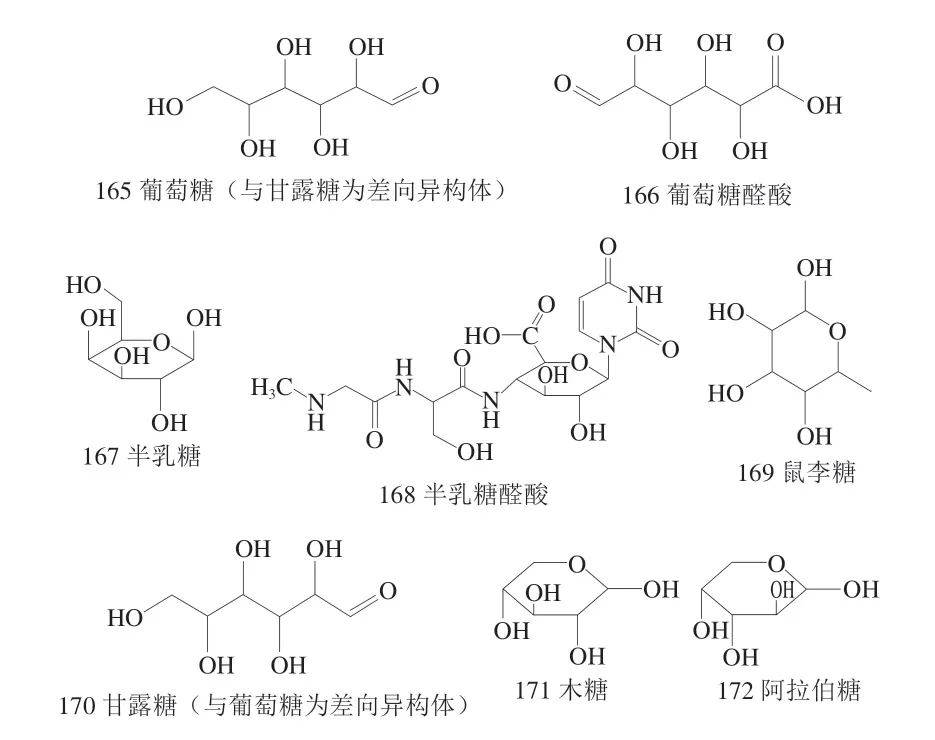

植物多糖是一类由醛糖或酮糖通过糖苷键连接而成的天然高分子多聚物,几乎存在于所有植物中,具有抗菌和抗病毒等功效[57]。研究者利用超声波辅助提取法提取出3 种马齿苋特有的多糖——POL1、POL2、POL3,分子质量分别为18、55、108 kDa[58]。马齿苋中还有由葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖和半乳糖组成的中性多糖RN;由阿拉伯糖、半乳糖、鼠李糖、木糖和葡萄糖醛酸组成的酸性多糖RA;由半乳糖醛酸、半乳糖、葡萄糖醛酸、阿拉伯糖和鼠李糖组成的果胶多糖RP[59],但其组成方式和结构式仍不十分清晰。上述单糖的结构式如图7所示。2,3,4,5,6-五羟基己醛(葡萄糖)(与甘露糖为差向异构体)(165)、2,3,4,5-四羟基-6-己酸(葡萄糖醛酸)(166)、(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2,3,4,5-四醇(半乳糖)(167)、(2S,3S,4S,5R,6R)-6-(2,4-二氧-3,4-二氢嘧啶-1(2H)-yl)-4,5-二羟基-3-(3-羟基-2-(2-(甲胺基)乙酰胺基)丙酰胺)四氢-2H-吡喃-2-羧酸(半乳糖醛酸)(168)、6-甲基四氢-2H-吡喃-2,3,4,5-四醇(鼠李糖)(169)、2,3,4,5,6-五羟基己醛(甘露糖)(与葡萄糖为差向异构体)(170)、(3R,4S,5R)-四氢-2H-吡喃-2,3,4,5-四醇(木糖)(与阿拉伯糖为立体异构体)(171)、(3S,4R,5R)-四氢-2H-吡喃-2,3,4,5-四醇(阿拉伯糖)(与木糖为立体异构体)(172)。

图7 组成马齿苋中多糖的单糖Fig.7 Monosaccharide composition of polysaccharides in Portulaca oleracea

多糖类化合物可降低细菌的黏附性、改变菌体细胞膜的通透性和抑制菌内蛋白质和核酸的合成,进而影响代谢和阻碍菌体吸收营养物质,达到抑菌和预防感染的作用[60]。例如:黄芪多糖可降低细菌的黏附作用进而清除气管上的绿脓杆菌[61];白芨多糖可改变细菌细胞膜通透性使菌内物质泄漏[62];芍药多糖和三叶青多糖可抑制菌体产糖和阻碍葡萄糖磷酸化,进而抑制细菌增殖[63-64]。目前鲜见单一多糖类化合物对微生物的抑制机制方面的研究,因此马齿苋多糖是否具有抑菌作用尚不明晰,但马齿苋中所含的多糖种类较多,且和黄芪多糖、白芨多糖具有类似的成分,故马齿苋多糖的抑菌作用值得进一步探究。

不同类型的天然产物抑菌机理如表1所示。

表1 不同类型的天然产物抑菌机理Table 1 Antibacterial mechanisms of different types of natural products

1.8 其他

马齿苋中还含有人体所需的维生素和矿物质[65]。马齿苋作为一种可食用的药食同源植物,其中含有的维生素包括叶酸、烟酸、泛酸、VB1、VB2、VB6、VA、VC、VE;矿物质包括钙、锌、磷、硒、铜、铁、镁、锰[66]。因此,常食用马齿苋有助于满足日常人体对维生素和矿物质的需求。马齿苋中还含有醛类成分如原儿茶醛、对羟基苯甲醛、香草醛等[37],酯类、醇类化合物如表木栓醇、正三十烷醇[67]、3,4-二羟基苯乙醇[53]、正二十六醇、亚油酸三甘油酯、α-棕榈酸单甘油酯[68],环二肽成分如环(苯丙氨酸-酪氨酸)、环(丙氨酸-亮氨酸)、环(丙氨酸-异亮氨酸)[69]、环-(酪氨酸-亮氨酸)[53]。此外,马齿苋茎叶中还含有多种蛋白质和人体必需氨基酸[8]。

2 马齿苋的抑菌作用研究进展

由于人们过度使用抗生素类型药物,导致多种细菌及真菌产生了耐药性,耐药谱不断增大[70]。目前已出现某些超级耐药菌如:耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌、多重耐药铜绿假单胞菌等[71]。传统抗生素难以对超级耐药菌产生抗菌效果,故如何应对耐药菌以及研制不会产生耐药性的抗菌剂已成为迫切需要解决的问题。

近年来,天然活性物质的抑菌性能得到了广泛关注。天然活性物质具有易分解、低毒性、低污染以及不易产生耐药性等特点。马齿苋对多种菌种均有一定的抑制效果,有“天然抗生素”的美誉。

2.1 马齿苋对人体病原菌的抑制作用

刘鹏先等[72]研究了马齿苋醇提物对大肠杆菌、金色葡萄球菌以及伤寒沙门氏菌的抑制活性,结果表明马齿苋对上述细菌均有抑制作用,有效抑菌浓度为0.5~1.0 g/mL。

葛翎等[73]的研究表明马齿苋提取物对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度分别为50、50、50、50 mg/mL和100 mg/mL。张德显等[74]的研究表明马齿苋对致伤口感染的病菌——化脓隐秘杆菌具有抑制效果,最小抑菌浓度为1.95 mg/mL。上述结果表明马齿苋对生活中常见菌种均有较强的抑制效果,此类菌种易导致肠道感染、阴道感染和伤口化脓感染,抑制此类病菌可有效防治人们日常生活中的各种感染。因此,马齿苋具有作为抑菌剂原材料的潜质。此外,夏佳音等[4]采用响应面法,以抑菌圈直径为响应值确定了马齿苋抑制金黄色葡萄球菌的提取物最佳提取工艺为:提取温度70 ℃、提取时间80 min、乙醇体积分数65%、料液比5∶1、超声功率360 W。

刘晓敏等[75]研究了马齿苋对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、黑曲霉菌和白色假丝酵母菌的抑制效果,并将抑菌效果和其他8 种中药材进行对比。结果表明,马齿苋对上述菌种均有较强抑制效果且抑菌效果优于多种中药材。因此,相比于黄岑、黄连和鱼腥草等中药材,马齿苋更具有开发成抑菌剂的潜力。随着研究的深入,马齿苋的抑菌谱不断增大,呈现出其他中草药所不具备的优势。张子越[76]的研究表明马齿苋水煎液对痢疾杆菌具有抑制作用,在体外利用痢疾杆菌侵袭人正常结肠上皮细胞,受侵袭的结肠上皮细胞整体的活性降低并出现了发炎的态势。用质量浓度为12.5 mg/mL的马齿苋水煎液处理后,侵入结肠上皮细胞内的痢疾杆菌明显减少,同时其自身活性降低和发炎的现象均有所缓解。因此,马齿苋有望成为治疗细菌性痢疾的中药材,减轻细菌性痢疾引起的肠道发炎、溃疡、出血等一系列症状。

马啸宇等[77]的研究结果表明马齿苋对糠秕马拉色菌的最低抑菌浓度为28 mg/mL。糠秕马拉色菌为寄生在人类头皮上的真菌,该菌导致产生大量头皮屑,抑制该菌在头皮上的生长与增殖可减少头皮屑,但目前抑制糠秕马拉色菌的抑菌剂多为酮康唑和吡硫鎓锌等抗生素,已有研究证明上述抗生素直接用于皮肤会产生刺激性及使细菌产生耐药性等缺点。去屑剂吡硫鎓锌对糠秕马拉色菌的最低抑菌浓度为4 mg/mL,其抑菌效果优于马齿苋提取物的原因可能是马齿苋提取物中的成分过于复杂,有些成分可能会影响其抑菌效果,若将马齿苋中主要抗菌物质纯化出来,其抑菌效果可能优于吡硫鎓锌。因此,马齿苋具有制作成温和去屑剂的潜力,或许在不久的将来,可将其应用到洗发水等日用品行业中。

张伊娜等[78]的研究结果表明,马齿苋水煎液对红色毛癣菌的最低抑菌浓度、最低杀菌浓度分别为62.5、62.5 mg/mL,对须癣毛癣菌的最低抑菌浓度、最低杀菌浓度分别为62.5、125 mg/mL。红色毛癣菌可引起手癣和足癣等皮肤浅部真菌病,此真菌分布广泛。须癣毛癣菌可造成胡须部位和脸颊出现红斑、水肿、瘙痒和小脓包,易传染。目前防治这两种菌感染的主要药物为酮康唑,但已有大量患者反应使用酮康唑会产生刺痛、过敏和瘙痒等副作用,严重时可诱发皮疹和荨麻疹等病症。因此研究者们正在寻找一种可有效治疗皮癣类疾病且不会产生副作用的药物,上述实验结果表明马齿苋具有成为此类新型药物的潜力。

王丽等[79]研究了包括马齿苋在内的13 种中草药对申克氏孢子丝菌的抑制效果,发现马齿苋提取液对申克氏孢子丝菌的最低抑菌浓度为563.2 μg/mL,该效果优于丹参、金银花等中草药。申克氏孢子丝菌可引起孢子丝菌病,该病是一种严重的皮肤慢性病,当皮肤被感染时会发生皮肤病变,导致病菌进入血液侵袭肺和胃等器官,甚至会影响中枢神经系统。常用灰黄霉素治疗申克氏孢子丝菌感染,但灰黄霉素可引起精神错乱、抑郁和幻听等严重的副作用,应用天然产物作为此菌的抑菌剂可在一定程度上避免产生副作用,而马齿苋有望成为生产新一代申克氏孢子丝菌抑菌剂的原材料。

马齿苋不仅对常见体外致病菌具有抑制效果,对体内病原微生物同样具有抑制效果。张广强等[80]的研究表明马齿苋提取物对志贺氏菌、大肠杆菌、沙门氏菌、粪肠球菌均有较强抑制效果,最低抑菌浓度分别为125、125、125、250 mg/mL。上述细菌为常见的肠道疾病致病菌,可导致腹泻、肠炎和泌尿系统感染。周孝琼等[81]的研究也表明马齿苋醇提物对肠炎沙门氏菌具有较强的抑制效果,最低抑菌浓度为25 mg/mL。这些研究为马齿苋应用于治疗胃肠道细菌性疾病[82]提供了理论依据,同时也表明应用天然产物抑制病原菌具有广阔前景。

2.2 马齿苋对植物病原菌的抑制作用

萎蔫病为作物生长中的易患病,可造成作物全株死亡,且易传染,在作物间传染可造成极大的经济损失[83]。青枯菌为萎蔫病主要致病菌,抑制青枯菌可有效预防萎蔫病。张倩等[84]从马齿苋中分离出两种内生菌——橘青霉和波兰青霉,发现其代谢产物橘霉素可有效抑制青枯菌,且橘霉素对青枯菌的抑制效果优于抗生素链霉素。此外,该研究还表明可通过培养橘青霉的方式大量获取橘霉素,这对防治萎蔫病提供了新的参考。

刘婧[85]研究表明马齿苋黄酮类化合物对黄曲霉菌具有抑制效果,其对黄曲霉菌的最低抑菌浓度为250 μg/mL。黄曲霉菌为常见真菌,分布广泛,可引起粮食等作物的霉变,严重影响粮食和饲料的产品品质。并且该菌会产生黄曲霉素,具有很强的毒性,严重危害人类和牲畜的健康[86]。目前对黄曲霉菌的防治手段主要是抑制其孢子的萌发和对已感染作物进行脱毒,此两种方法存在着成本高、易污染等缺点。因此,以上研究提供了新的、低成本的黄曲霉菌防治思路。

谷春梅等[87]表明马齿苋黄酮对酵母菌、醋酸菌、黑曲霉菌均有抑制作用。这3 种菌虽然属于有益菌种,但在不恰当的地方大量繁殖生长则会导致食物腐败和食物品质下降,因此有时也需对其进行抑制。马齿苋可食用且对健康有益,具有作为食品方面抑菌剂的潜力。该实验结果揭示了马齿苋在预防食物腐败方面也具有应用前景。

马齿苋的抑菌活性总结见表2。

表2 马齿苋的抑菌活性Table 2 Antibacterial activity of Portulaca oleracea

由表2可以看出,马齿苋对不同菌种的抑菌效果差异较大,其中真菌对马齿苋的敏感性普遍强于细菌,可能是由于真菌与细菌膜的结构、细胞器和遗传物质分布之间存在差异,其具体机制仍需继续研究。

3 结语

药食同源植物发挥药理作用依赖其化学成分,故阐明马齿苋化学成分及其结构有助于发现马齿苋更多的药理活性。本文综述了近些年来学者们对马齿苋化学成分、抑菌活性、抗氧化活性和抑菌机理方面的研究,针对马齿苋对不同菌种的抑制作用和抗氧化作用进行总结。马齿苋中各种化学成分的协同作用使马齿苋在抗菌方面显示出优异效果,相比于抗生素类抗菌剂,马齿苋在能够有效杀菌、抑菌的同时,还具有不易产生耐药性、无毒、无污染等优点,但由于马齿苋抗菌机理尚不完全明晰,导致以马齿苋为主要抗菌剂的药物没有得到实际应用。本综述根据植物活性成分抑菌机理方面的研究,推测马齿苋的抑菌机理可能有3 种:1)破坏微生物的细胞膜结构,导致微生物细胞质泄漏或细胞膜功能受损;2)抑制微生物内的核酸和蛋白质等分子的合成,导致微生物无法复制和正常代谢;3)通过改变微生物生存环境的pH值,使微生物无法适应。加强马齿苋中具体化学成分或者多种成分对不同病原菌的协同抑菌机理研究,对马齿苋抑菌研究具有重要意义,还可为其他有资源植物作为抑菌剂天然来源提供参考。另外,已经有研究表明,植物活性成分和抗生素的结合使用会大幅增加抑菌效果[88],马齿苋中的活性成分和抗生素结合使用的抑菌效果还鲜见报道。本文为将马齿苋应用于生产提供了一些应用思路。