由《怀念鲁迅先生》手稿看巴金写作《随想录》的一段往事

2023-11-01王雪

王 雪

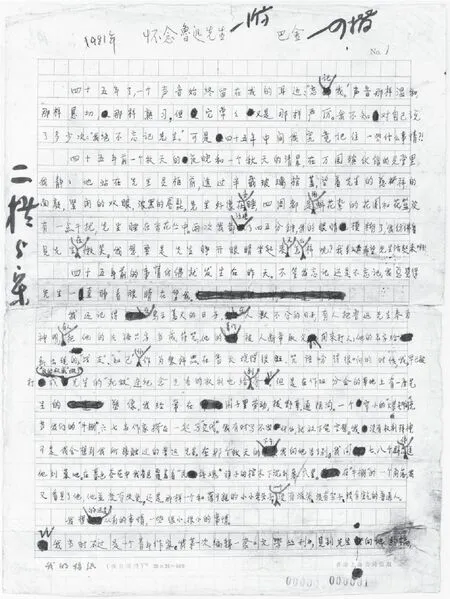

巴金《怀念鲁迅先生》手稿第一页(中国现代文学馆藏)

1981 年4 月21 日,鲁迅诞辰一百周年纪念委员会在北京成立。6 月,委员会在上海召开第一次会议,巴金被任命为主任委员。7 月底,他用细细的蓝墨水钢笔在“香港上海书局”监制的“我的稿纸(横直两用)”首行的上方写下“怀念鲁迅先生”,并署上自己的名字。空了一行后,作者开始一个格写一个字,每个字都很小[1],纤弱中透着工整、清晰,一字一句,仿佛在布置自己深爱的房间,亦是一个纯洁、渺远和高贵的空间。写着写着,格子已无法框住他的思绪,于是一行挤进了更多的字。他一共用完了四页稿纸。

这份手稿原件由巴金先生亲自捐赠给中国现代文学馆。笔者查阅了有关巴金手稿的公开出版物,在1998 年11 月由上海文化出版社出版的《随想录手稿本》和2001 年上海文化出版社与华宝斋古籍书社合作印行的线装本《巴金随想录手稿本》中均未收录。

一

这篇《怀念鲁迅先生》随后刊发在由巴金担任主编的《收获》1981年第5 期(9 月25 日出版)上。当期的《收获》设有“鲁迅诞生一百周年纪念”专栏,这篇文章之外,还登载了黄源的《鲁迅先生与〈译文〉》及郁云的《鲁迅与父亲郁达夫的友谊》两文。巴金的文章被排在头条。

《怀念鲁迅先生》比较出名,除了因为它是巴金继1936年、1937年、1946 年、1949 年之后,时隔32 年再次撰文怀念鲁迅先生,还因为发生了《大公报》的删改事件。巴金曾专门针对删改写了一篇题为《鹰的歌》的文章作为反击。他写道:“七月底我把写好的《怀念》送到《收获》编辑部,拿到文章的清样后,再寄给《大公报·大公园》副刊的编者,当时他正在北京度假。”[2]结果,文章中“凡是与‘文化大革命’有关或者有‘牵连’的句子都给删去了,甚至鲁迅先生讲过的他是‘一条牛,吃的是草,挤出来的是奶和血’的话也给一笔勾销了,因为‘牛’和‘牛棚’有关”[3]。

对照《大公报》与《收获》上的两篇文章,可以发现共有三段文字被删除,里面均提到了巴金“文革”时期劳动的情形:

我还记得在乌云盖天的日子,在人兽不分的日子,有人把鲁迅先生奉为神明,有人把他的片语只字当成符咒;他的著作被人断章取义、用来打人,他的名字给新出现的“战友”、“知己”们作为装饰品。在香火烧得很旺、咒语念得很响的时候,我早已被打成“反动权威”,做了先生的“死敌”,连纪念先生的权利也给剥夺了。在作协分会的草地上有一座先生的塑像。我经常在园子里劳动,拔野草,通阴沟。一个窄小的“煤气间”充当我们的“牛棚”,六七名作家挤在一起写“交代”。我有时写不出什么,就放下笔空想。我没有权利拜神,可是我会想到我所接触过的鲁迅先生。在那个秋天的下午我向他告了别。我同七八千群众伴送他到墓地。在暮色苍茫中我看见覆盖着“民族魂”旗子的棺木下沉到墓穴里。在“牛棚”的一个角落,我又看见了他,他并没有改变,还是那样一个和蔼可亲的小小老头子,一个没有派头、没有架子、没有官气的普通人。

二十五年前在上海迁葬先生的时候,我做过一个秋夜的梦,梦景至今十分鲜明。我看见先生的燃烧的心,我听见火热的语言:为了真理,敢爱,敢恨,敢说,敢做,敢追求。……但是当先生的言论被利用、形象被歪曲、纪念被垄断的时候,我有没有站出来讲过一句话?当姚文元挥舞棍子的时候,我给关在“牛棚”里除了唯唯诺诺之外,敢于做过什么事情?

十年浩劫中我给“造反派”当成“牛”,自己也以“牛”自居。在“牛棚”里写“检查”、写“交代”混日子已经成为习惯,心安理得。只有近两年来咬紧牙关解剖自己的时候,我才想起先生也曾将自己比做“牛”。但先生“吃的是草,挤出来的是奶和血”。这是多么优美的心灵,多么广大的胸怀!我呢,十年中间我不过是一条含着眼泪等人宰割的“牛”。但即使是任人宰割的牛吧,只要能挣断绳索,它也会突然跑起来的。

二

巴金对删文一事格外气愤的直接情感动能应该是来自刚刚过去的“文革”。十年浩劫,巴金和许多老作家一样,经历了太多太多,特别是1972 年他永远失去了有“一双美丽的眼睛”的年仅52 岁的妻子萧珊。周立民认为,这段时间“困扰在巴金心中最重要的问题是‘文革’”[4],因为极端在意,所以倍加敏感。此外,被删去的第二段文字中有一句“当姚文元挥舞着棍子的时候”,这句话对巴金来说应该也非常特别。姚文元很早就已获得“棍子”的名声,后来江青称其为“金棍子”[5]。就是他将巴金1962 年5 月在上海第二次文代会上的发言《作家的勇气和责任心》定为“反党、反社会主义的大毒草”,拉开了巴金黑暗人生阶段的序幕。

巴金对鲁迅先生的崇敬可以说是另外一种情感动力。鲁迅先生曾用他晚年的最后两本书支持巴金的两个编辑事业。“文学丛刊”十辑,鲁迅的《故事新编》收在第一辑;“译文丛书”第一种就是鲁迅译果戈理的《死魂灵》,这成为两套文学创作和翻译丛书永久的光荣。1956年9 月,在鲁迅先生棺椁迁葬上海虹口公园前夕,巴金写作《秋夜》,记录了他的一个梦境:“我回到写字桌前,把《野草》阖上,我吃惊地发现那一颗透明的红心也在书上燃烧,原来我俯在摊开的先生的《野草》上做了一个秋夜的梦。……先生的心一直在燃烧,成了一个鲜红的、透明的、光芒四射的东西。我望着这颗心,我浑身的血都烧起来,我觉得我需要把我身上的热发散出去,我感到一种献身的欲望。”记录了自己从鲁迅身上得到启悟而激发出生命热情的瞬间。

“文革”期间,巴金曾不断给他大哥李尧枚的儿子李致寄送鲁迅的书,当作精神的食粮和力量源泉。在1975 年2 月7 日署名尧棠的信中,巴金写道:“李致:十三日来信早收到。关于鲁迅先生的书已经寄上了几本,以后可能还要寄。”[6]从“牛棚”回到上海后,巴金被赶出文艺界,鲁迅支撑着他在人生最艰难的日子靠翻译活下去。1977 年5 月,他写道:“我也有我自己的想法,我想到鲁迅先生生前勤勤恳恳介绍世界文学名著的情景,我也有了勇气和信心,四十一年前,我曾经告诉鲁迅先生我要全译赫尔岑的一百几十万字的回忆录,倘使我能够在我的生命结束之前实现这个诺言,这将是我莫大的幸福。”[7]1983 年10 月,摔伤了腿的79 岁的巴金执意带着轮椅从杭州坐汽车前往绍兴的鲁迅故乡,他在鲁迅的三味书屋、百草园等地拍了照,还在纪念馆的留言簿上写下:“鲁迅先生永远是我的老师。”他说:“我年纪大了,常常想到鲁迅先生,这次总算了却了一桩心事。”[8]考虑到鲁迅先生在巴金心中的地位,此时面对《怀念鲁迅先生》被删减,可以想象这是如何加剧了巴金的愤怒。在手稿的第三段“不管我忘记还是不忘记,我总觉得先生一直睁着眼睛在望我”之后,原还有“先生活在我的心中,并不是一句空话”一句,虽被删去,但巴金用行动重新书写了它。

三

巴金敢于发表他的不满也跟当时国内的政治环境和气氛有关。

1976 年“四人帮”被打倒后,次年5 月巴金在《文汇报》上发表了《一封信》,正式恢复写作权利。1978 年12 月1 日,也是中国共产党十一届三中全会召开前夕,巴金正式开始创作《随想录》,表明他支持改革开放、支持思想解放的态度;1979 年4 月25 日 到5 月13 日,巴金率领中国作家代表团访问法国;这一年的10 月1 日,时任全国人大委员长的叶剑英发表了《在庆祝中华人民共和国成立三十周年大会上的讲话》,初步回顾和总结了中华人民共和国成立以来的历史,并谈道:“发动‘文化大革命’的时候,对党内和国内的形势作了违反实际的估计,对什么是修正主义没有作出准确的解释,并且离开了民主集中制的原则,采取了错误的斗争方针和方法。”这个讲话坦率承认了“大跃进”和“文革”中的错误,从而“为中共历史提供一种大眼光,为未来提供新的方向感”[6]。讲话给予了知识分子很大的信心。

紧接着在10 月底召开的中国文学艺术工作者第四次代表大会上,邓小平同志代表党中央、国务院致辞,正式提出:“党对文艺工作的领导,不是发号施令,不是要求文学艺术从属于临时的、具体的、直接的政治任务,而是根据文学艺术的特征和发展规律,帮助文艺工作者获得条件来不断繁荣文学艺术事业,提高文学艺术水平,创作出无愧于我国伟大人民、伟大时代的优秀文学艺术作品和表演艺术。衙门作风必须抛弃,在文艺创作、文艺批评领域的行政命令必须废止。……文艺这种复杂的精神劳动,非常需要文艺家发挥个人的创造精神。写什么和怎样写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决。在这方面,不要横加干涉。”就是在这次会上巴金被选为中国文联副主席、中国作协第一副主席,并和郭沫若、茅盾等一起并列为“以鲁迅为代表”的“一代文学巨匠”。

到《怀念鲁迅先生》写作的前一个月,即1981 年6 月,党的十一届六中全会正式召开,全会通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,从根本上否定了“文化大革命”和“无产阶级专政下继续革命”的错误理论。

这些事件和巴金在参加各种活动中的经历都让他清晰地感受到当时国内主流意识形态的变化。不能不说,这些变化是支持巴金创作《怀念鲁迅先生》的“底气”。

四

1980 年4 月,巴金到日本访问,出席世界笔会。这是巴金第五次赴日访问。巴金本不善于讲话,也不习惯发表演说,但为了报答日本朋友的友情,破例于4 月4 日在东京朝日讲堂发表了题为《文学生活五十年》的演讲。他说:“我快要走到生命的尽头,写作的时间是极其有限了……一个正直的、有良心的作家,绝不是一个鼠目寸光、胆小怕事的人。”[10]

与此表达类似,笔者发现在《怀念鲁迅先生》手稿的末尾,巴金的笔迹到“正因为我又记起先生,我才有勇气活下去。正因为我过去忘记了先生,我才遭遇了这些年中的不幸。我会牢牢记住这个教训”就结束了,后面有三小段为另一种笔迹所书。这三小段是:

若干年来我听见人们在议论:假如鲁迅先生还活着……。当然我们都希望先生活起来。每个人都希望先生成为他心目中的那样。但是先生始终是先生。

为了真理,敢爱,敢恨,敢说,敢做,敢追求……

如果先生活着,他绝不会放下他的“金不换”。他是一位作家,一位人民所爱戴的伟大的作家。

这些文字以五个“敢”重复了“不怕”“胆大”的主题,同时以“鲁迅先生”与“为真理”“为人民”这两个盾牌为掩体。三段文字的作者,笔者推测为巴金的女儿李小林,她当时既是《收获》的编辑,也是巴金的助手,是《随想录》的第一读者,更是巴金的知音。手稿第九段在“十年中间我不过是一条含着眼泪等人宰割的‘牛’”后原有“我哪里还记得先生的那个‘敢’字”。李小林在结尾重新“翻译”了这句巴金没有想好如何更好表达的话。

巴金是怀着深深的社会理想进入文学创作的,在他早期的小说中,依托个人伦理觉悟的青年革命者是寄寓这一理想的载体。在《随想录》的写作中,我们有理由相信,他是以老病之躯亲自充当自己理想的载体,以公开表达自己思考的方式实现个体生命的解放,达到“生命的开花”。因此,《怀念鲁迅先生》和《随想录》中其他文章的写作一样,对巴金而言不是一般意义上的文学创作,而是带有某种文化政治诉求的意味。写作的成果指向的是形塑新社会精神形态,写作的行动指向的是避免自我内部干枯。在手稿第六段,“我仰慕高尔基的英雄‘勇士丹柯’”,这句原本的表述为:“我常说我的理想是高尔基的英雄‘勇士丹柯’。”这应该就是巴金的夫子自道,也是促使《怀念鲁迅先生》写作事件发生的内在精神动力。