支气管肺发育不良患儿婴儿期下呼吸道感染的临床特征及病原学分析

2023-10-31刘选成谷名晓孙萌江倩男

刘选成 谷名晓 孙萌 江倩男

(1.青岛市妇女儿童医院NICU,山东青岛 266034;2.青岛市妇女儿童医院小婴儿科,山东青岛 266034)

支气管肺发育不良(bronchopulmonary dysplasia, BPD)是超早产儿呼吸系统的常见并发症,不仅在新生儿期危害早产儿的生命安全,其后续影响可持续至婴幼儿期,甚至成年[1]。与没有BPD的患儿相比,BPD早产儿在后期发育过程中呼吸系统疾病发病率显著增高。反复喘息等哮喘样症状的出现及下呼吸道感染的住院治疗以及后期出现的肺功能受损,导致对呼吸系统药物需求及医疗保健利用率的增加[2]。研究表明,50%BPD患儿在生后2年内因下呼吸道感染再次入院,87%的反复住院发生在婴儿期[3-4]。分析BPD患儿婴儿期间的临床资料有助于了解疾病的预后,为临床评估提供依据。目前国内针对BPD患儿再入院的研究主要集中在对高危因素的探讨及后期的随访观察上,而对住院临床资料的分析相对较少。本研究主要探讨了婴儿期再入院的BPD患儿的临床特征、肺功能及病原学特点,为该类患儿的临床救治提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象及分组

回顾性选取2020年1月—2022年12月青岛市妇女儿童医院小婴儿科收治的因下呼吸道感染住院的BPD患儿作为研究对象。纳入标准:(1)胎龄<32周;(2)符合BPD诊断标准[5];(3)新生儿期及再入院资料完整;(4)因下呼吸道感染入院(包括支气管炎及支气管肺炎);(5)再入院时纠正年龄≤12个月。排除标准:(1)先天发育畸形、严重先天性心脏病、染色体异常、遗传代谢病;(2)住院期间死亡、中断治疗或自动出院;(3)住院资料不完整。另外选取同期因下呼吸道感染住院的、同胎龄的非BPD早产儿作为非BPD组,排除标准同BPD组。本研究获得我院伦理委员会批准(QFELL-KY-2020-02),并获得患儿家属的知情同意。

1.2 诊断及分级标准

BPD诊断标准采用2018年美国国立儿童健康与人类研究所对BPD定义的改良建议[5],即持续吸氧≥28 d。胎龄<32周早产儿BPD分度根据纠正胎龄至36周末需氧浓度进行,即(1)轻度:未用氧;(2)中度:吸入气氧浓度<0.3;(3)重度:吸入气氧浓度≥0.3或需正压通气、机械通气。下呼吸道感染诊断标准依据《诸福棠实用儿科学》第8版[6]。

1.3 资料收集

通过查阅电子病历收集2组患儿一般资料(选取病例均为出院后首次再入院),包括胎龄、体重、性别、入院年龄、住院时间,以及发热、咳嗽、气促、喘息、发绀、干/湿啰音、喘息缓解时间等临床资料。

1.4 肺功能检查

2组患儿临床症状控制后,出院前行潮气呼吸肺功能检查。肺功能的检测由肺功能室专门人员操作,选用的仪器为德国Ganshorn公司肺功能仪(型号:Powercube Ergo),检查方法参考中华医学会儿科学分会呼吸学组肺功能协作组制定的儿童肺功能系列指南[7]。

1.5 病原学检查

2组患儿入院24 h内用封闭式吸痰管通过口鼻负压吸取呼吸道深部痰液送检细菌培养,并同时静脉采血2 mL送检呼吸道病原IgM抗体检测(包括呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体)。

1.6 统计学分析

采用SPSS 26.0统计软件对数据进行处理。符合正态分布的计量资料用均数±标准差()表示,组间比较采用两样本t检验;计数资料以例数和率(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患儿一般资料比较

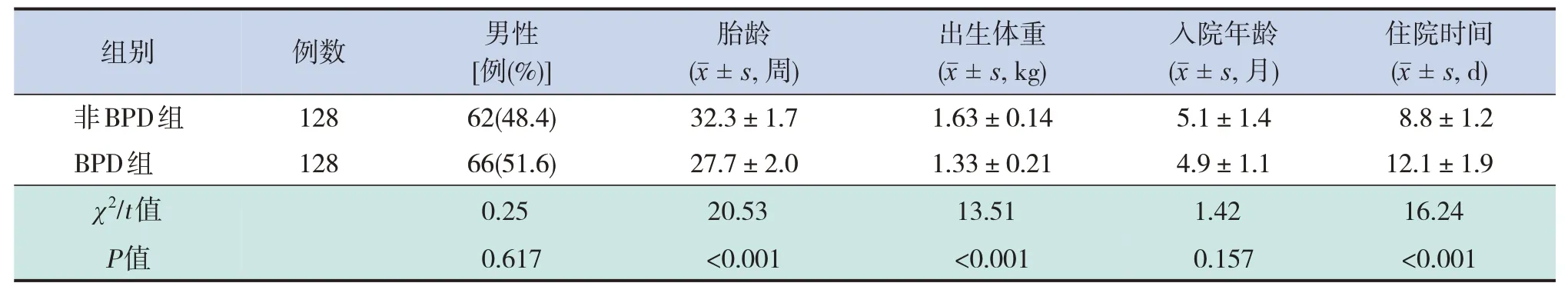

研究期间共收治因下呼吸道感染首次再入院的BPD患儿128例,其中轻中度BPD 97例(75.8%),重度BPD 31例(24.2%)。选择同期住院的同胎龄的非BPD早产儿128例为对照。2组患儿性别构成、入院年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。与非BPD组相比,BPD组患儿胎龄、出生体重小,住院时间长,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患儿一般资料比较

2.2 2组患儿临床资料比较

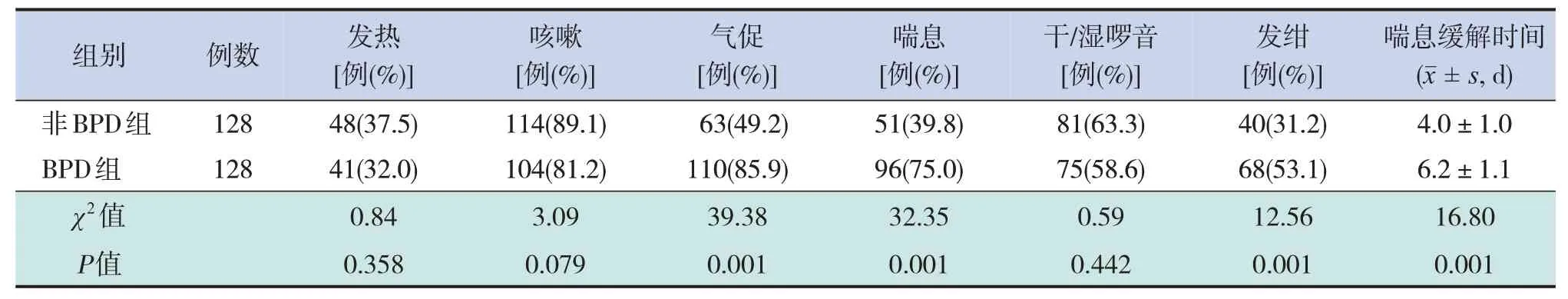

与非BPD组相比,BPD组患儿气促、喘息、发绀比例高,喘息缓解时间长,差异有统计学意义(P<0.05)。2组患儿发热、咳嗽、干/湿啰音比例比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组患儿临床资料比较

2.3 2组患儿肺功能检查结果比较

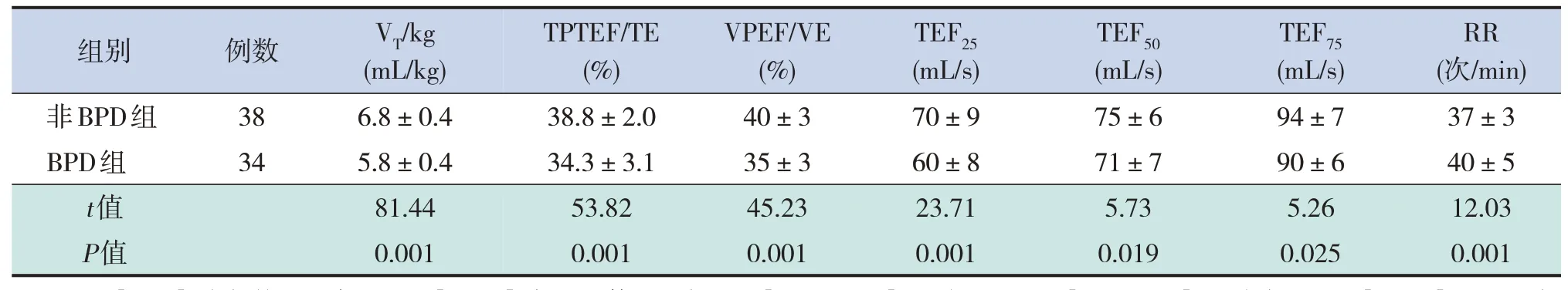

BPD组患儿住院期间行肺功能检查34例(男19例,女15例),平均年龄(5.2±0.4)个月;非BPD组38例行肺功能检查(男21例,女17例),平均年龄(5.5±0.3)个月。2组患儿性别构成(χ2=0.003,P=0.958)及年龄(t=1.854,P=0.069)比较差异无统计学意义。与非BPD组相比,BPD组患儿每公斤体重潮气量(tidal volume per kilogram, VT/kg)、达峰时间比(ratio of time to peak tidal expiratory flow to total expiratory time, TPTEF/TE)、达峰容积比(ratio of volume at peak tidal expiratory flow to expiratory tidal volume, VPEF/VE)、25%潮气量呼气流量(tidal expiratory flow at 25% of tidal volume, TEF25)、50%潮气量呼气流量(tidal expiratory flow at 50% of tidal volume, TEF50)、75%潮气量呼气流量(tidal expiratory flow at 75% of tidal volume, TEF75)降低,呼吸频率(respiratory rate, RR)增快,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患儿肺功能比较 ()

表3 2组患儿肺功能比较 ()

注:[BPD]支气管肺发育不良;[VT/kg]每公斤体重潮气量;[TPTEF/TE]达峰时间比;[VPEF/VE]达峰容积比;[TEF25]25%潮气量呼气流量;[TEF50]50%潮气量呼气流量;[TEF75]75%潮气量呼气流量;[RR]呼吸频率。

images/BZ_72_237_2555_477_2666.pngimages/BZ_72_477_2555_619_2666.pngimages/BZ_72_619_2555_874_2666.pngimages/BZ_72_874_2555_1128_2666.pngimages/BZ_72_1128_2555_1329_2666.pngimages/BZ_72_1329_2555_1565_2666.pngimages/BZ_72_1565_2555_1801_2666.pngimages/BZ_72_1801_2555_2037_2666.png37±3 40±5非BPD组BPD组38 34images/BZ_72_2037_2555_2243_2666.pngimages/BZ_72_237_2784_477_2902.pngimages/BZ_72_477_2784_619_2902.pngimages/BZ_72_619_2784_874_2902.png6.8±0.4 5.8±0.4images/BZ_72_874_2784_1128_2902.png38.8±2.0 34.3±3.1images/BZ_72_1128_2784_1329_2902.png40±3 35±3images/BZ_72_1329_2784_1565_2902.png70±9 60±8images/BZ_72_1565_2784_1801_2902.png75±6 71±7images/BZ_72_1801_2784_2037_2902.png94±7 90±6images/BZ_72_2037_2784_2243_2902.png

2.4 2组患儿病原学检查结果的比较

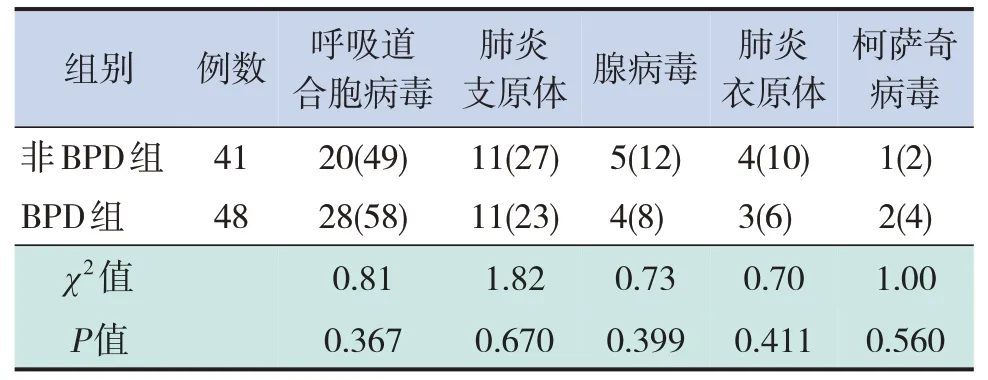

2组患儿入院后送检痰液细菌培养检查242例,其中BPD组123例,痰培养阳性50例,阳性率为40.7%,共获得菌株73株;非BPD组119例,痰培养阳性45例,阳性率为37.8%,共获得菌株62株。2组患儿入院后均进行呼吸道病原IgM抗体检测,其中BPD组阳性32例,阳性率为25.0%,阳性抗体48例次;非BPD组阳性30例,阳性率23.4%,阳性抗体41例次。BPD组检出频次在前5位的细菌为肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌。非BPD组检出频次在前5位的细菌为肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、卡他莫拉菌。BPD组患儿肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌检出率高于非BPD组(P<0.05)。2组患儿呼吸道病原IgM抗体阳性结果比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4~5。

表4 2组患儿痰培养阳性结果比较 [例(%)]

表5 2组患儿呼吸道病原学IgM抗体阳性结果比较[例(%)]

3 讨论

BPD患儿从新生儿病房出院后通常因反复喘息、合并肺动脉高压或出现下呼吸道感染而反复就诊[8]。超过50%的BPD早产儿在生后第1年因呼吸系统疾病再住院,再入院率比非BPD早产儿高2倍,病死率高3倍[9-10]。除早产外,小胎龄、低体重、先天性心脏病、BPD等均是呼吸道感染再入院的高危因素。本研究发现,与非BPD组相比,BPD组患儿胎龄更小,出生体重更低,这是因为早产(胎龄)是BPD发生的基础,胎龄越小的患儿肺、气道发育越不成熟,肺表面活性物质缺乏也更明显,肺组织也更易受到机械通气、氧化应激的损伤。

研究发现BPD婴儿发生呼吸道感染时喘息的发生率明显增高[11]。一项针对早产及极低出生体重儿的研究发现,49%的BPD患儿在出生后的第1年经历过喘息,而在非BPD患儿中这一比例为33%[12]。本研究中BPD组患儿喘息、气促、发绀比例高于非BPD组,这是由于BPD患儿气道反应性高、肺泡数量减少、细支气管的物理支撑减少及气道管腔变窄,在发生下呼吸道感染时更易出现气促、三凹征等呼吸困难表现。这也提示临床工作者对于此类患儿的观察更应关注是否存在喘息、气促等呼吸困难表现。

BPD患儿因肺发育受损,肺功能异常可从新生儿期持续至成年后。肺泡结构简单化、肺泡数量减少、体积变大等是肺功能受损的病理基础[13]。潮气呼吸肺功能检查是婴儿期肺功能检测的主要方法,是评估BPD患儿病情严重程度、治疗效果及判断预后的重要手段。在阻塞性或限制性通气障碍时均可出现RR增加,而BPD患儿代谢快且肺容积较小,肺顺应性差,呼吸肌发育不成熟,只能通过增加RR代偿性增加通气量。所以在本研究中,BPD组患儿RR较非BPD组明显增加,而VT/kg明显减少。TPTEF/TE、VPEF/VE是反映气道阻塞的常用指标,二者比值越低,阻塞程度越重。肺发育受损导致的气管壁增厚,间质纤维化等改变是造成气道阻力增加的主要原因。李瑞等[14]在研究早产儿婴儿期肺功能时发现,TPTEF/TE、VPEF/VE在BPD患儿中明显下降。本研究中BPD组患儿TPTEF/TE、VPEF/VE也明显下降,与之结果相符。TEF25、TEF50是小气道功能受损的敏感指标,本研究中BPD患儿这2项指标明显降低,提示BPD患儿存在小气道病变。可能原因为在肺功能持续受损的基础上气道阻力不断增加,最终出现呼气末小气道塌陷,呼吸流速降低。

肺部炎症可能是BPD发展的核心机制,感染或细菌的定植都可能是诱导炎症的触发因素[15]。尤其是革兰氏阴性杆菌的定植与重度BPD存在明显相关性[16]。Gao等[17]研究发现重度BPD患儿下呼吸道革兰氏阴性菌检出率较非BPD患儿明显升高,而革兰氏阳性菌检出率无明显差异。本研究也发现BPD组患儿肺炎克雷伯菌及鲍曼不动杆菌等革兰氏阴性杆菌检出率明显增高。肺炎克雷伯菌及鲍曼不动杆菌为重症监护病房常见的条件致病菌,既往反复及长期住院患者肺炎克雷伯菌感染率明显增加,甚至有约50%的肺炎克雷伯菌感染系自身定植所致[18-19]。潘冰婷等[20]发现2岁内再入院的BPD患儿中肺炎克雷伯菌感染占首位。本研究中大部分检出的阳性细菌结合临床资料可确定为致病菌,但部分检出阳性细菌的患儿在新生儿期机械通气时间较长,曾在气管插管尖端分泌物培养中反复检出同一种细菌,这也提示了机械通气等原因可能导致早产儿气道内革兰氏阴性杆菌定植,抗生素并不能完全有效清除这些细菌,或这些定植菌在机体免疫力下降或外部环境改变时有成为致病菌的可能。本研究中呼吸道合胞病毒IgM抗体的检出率在2组患儿中均处在首位。呼吸道合胞病毒感染是BPD患儿最初几年因下呼吸道感染入院的重要原因。Chaw等[21]发现BPD和呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道感染住院之间存在显著关联,与非BPD相比,BPD患儿的住院时间、氧疗和机械通气时间更长,以及对医疗支持的需求更大。

综上所述,BPD患儿在婴儿期内极易出现因下呼吸道感染再入院,胎龄、体重越小风险越大。对此类患儿应积极做好疾病的防护,早期识别气促及喘息等症状,抗生素选择应偏重革兰氏阴性杆菌,对既往反复住院的患儿尽量选择覆盖耐药菌的药物。本研究为回顾性研究,因临床资料不完整等因素而剔除部分病例,存在样本量偏小,痰培养阳性率偏低,肺功能检查未能覆盖大部分病例等局限性,关于反复革兰氏阴性杆菌感染或定植与患儿肺功能的损害及预后的关系还需要大样本、多中心的研究及长期的随访来明确。

利益冲突声明:所有作者均声明无利益冲突。