基于数据融合分析的地质灾害区划评估、预警防控及安全应急技术研究

2023-10-21叶飞YEFei张衎ZHANGKan杨勇军YANGYongjun

叶飞YE Fei;张衎ZHANG Kan;杨勇军YANG Yong-jun

(核工业赣州工程勘察设计集团有限公司,赣州 341000)

1 概述

目前,全国范围内的自然灾害综合风险普查前期工作已基本完成,普查数据繁多、内容广泛、形式多样,全面涵盖地质、地震、水旱、气象、森林火灾等灾害信息,但是对于如何高效使用普查数据,发挥风险普查系统数据库平台的作用,推进地质灾害预警防控常态化运行等问题尚处于摸索阶段,针对不同类型的地质灾害如何进行有效的“灾前防治”以及“灾后救援”成了一个亟待解决的问题。

为此,国内外许多专家学者进行了相关研究,谢代连[1]基于前人的地质灾害监测预警工作经验,将地质灾害监测预警技术创新点进行了归纳,同时阐述了地质灾害监测预警技术的具体应用。王文[2]等基于我国自然灾害监测预警信息化工程建设现状及国际发展趋势,开展系统建设关键要素分析,提出六大“关键要素”以及五大“业务能力”,同时提出信息技术和应急业务深度融合的建设模式,构建重大风险全覆盖的多层级自然灾害监测预警体系。唐飞[3]基于第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统数据省级质量检查工作实践,总结质量检查的内容与方法,分析质量问题及产生原因,并提出切实可行的质量控制措施,为提升自然灾害综合风险普查数据质量提出了指导性建议。罗丹[4]针对我国在自然灾害应急管理中存在的诸多问题进行总结以及具体分析,并针对每一问题提出相应的解决对策,对我国自然灾害应急管理的宏观建设具有指导意义。Qian[5]依托大数据平台,构建基于关联规则算法的区域地质灾害应急管理体系。在应急管理系统的仿真试验中,结果表明该系统在理论上是可行的。应用于实际灾害应急管理时,相关部门的处理速度提高了59.4%,人员和物资的配置更加合理。

目前我国突发性地质灾害形成机理、区划评估、防控理论及应急救援方面的研究基础较为薄弱,应急管理技术及应急救援技术的研究相对滞后。基于此,本文提出了一种多灾种成灾机理及其安全应急管理研究模式,将高水平的理论分析、高新技术及交叉综合技术实验手段进行融合,为普查成果应用于安全城市、韧性城市建设与管理工作提供了新思路,为智慧城市、城市大脑等城市管理信息化平台提供支撑。

2 研究方法以及技术路线

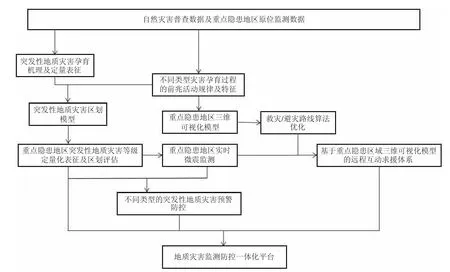

基于全国各地的自然灾害普查结果以及各灾害区域原位监测数据,针对滑坡、泥石流、坍塌、地裂缝、塌方等突发性地质灾害,本文提出“三大板块、四种方法、两组模型”的安全应急研究路线。

融合自然灾害风险普查库以及原位综合观测数据进行分析,首先进行突发性地质灾害的灾前孕育规律与特征以及不同类型灾害孕育的前兆活动规律与特征研究,构建突发性地质灾害三维可视化信息模型,而后运用聚类分析与BP 神经网络,建立灾害强弱程度的定量表征及风险区划模型,同时对重点隐患区域进行实时微震监测[6];建立突发性地质灾害超前识别预警方法,提出基于不同灾害类型演化规律的突发性地质灾害孕育动态防控方法;基于突发性地质灾害三维可视化信息模型,发展地质灾害动态变化关联算法与避灾/救援路线拼接算法,形成突发性地质灾害信息采集—融合—反馈—调整“四位一体”互动救援体系(图1)。

图1 技术路线图

3 地质灾害区划评估、预警防控及安全应急技术总体研究路线

地质灾害区划评估、预警防控及安全应急管理研究的“三大板块”由突发性地质灾害重点隐患区域灾害等级定量表征及区划评估、基于监测信息的突发性地质灾害实时动态预警及防控方法、基于三维可视化信息模型的突发性地质灾害远程互动救援体系研究三部分组成,其中包含了“四种方法”以及“两种模型”。

3.1 突发性地质灾害重点隐患区域灾害等级定量表征及评估区划

3.1.1 基于三维可视化信息模型的突发性灾害区划评估模型

以自然灾害综合普查结果以及各灾害区域原位监测数据为基础,确定重点灾害风险区域,及潜在的风险事件类型,确定其可能出现的位置区域,并以该区域作为风险评估单元,实时预测或估计该评估单元内潜在风险事件发生的可能性,并估计该风险事件可能造成的各类潜在后果损失,在此基础上确定风险等级,评价单元内的风险水平。

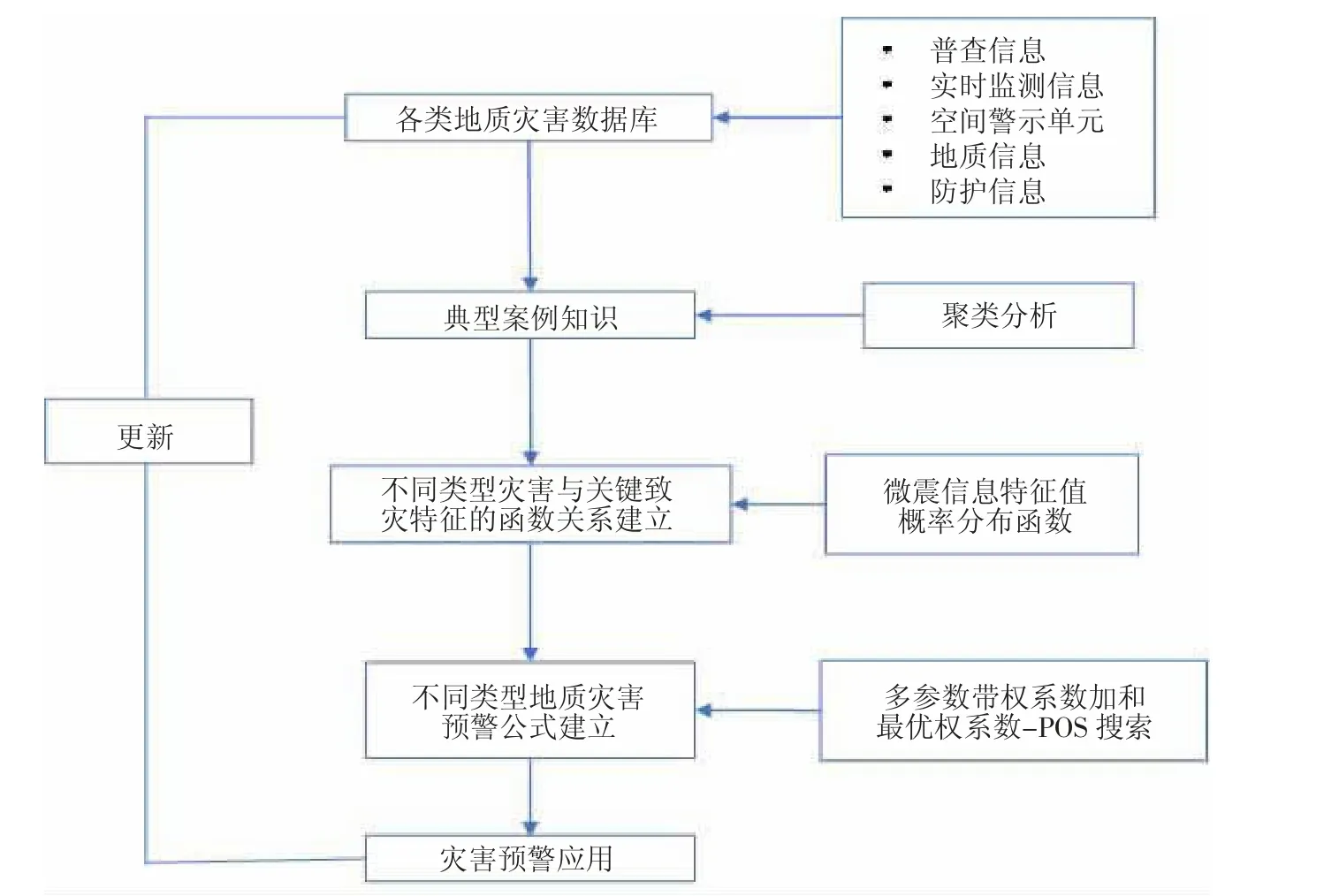

同时基于三维BIM 软件Revit[7]进行地质信息模型三维建模,以三维图形和数据库信息集成技术为基础,实现重点隐患灾害区地质信息、构造信息、监测信息的三维可视化。实现上数据在三维岩土工程信息模型中的实时拾取与输入,在信息模型中对不同风险概率、风险等级地质灾害进行分区表征,从而直观体现不同区域地质灾害的影响范围、作用程度与持续时间,重点地质灾害区域风险动态划分。如图2 所示。

图2 地质灾害重点隐患区划评估流程图

3.1.2 突发性地质灾害强弱程度动态定量化表征方法

由于地质灾害在时空上一直处于动态变化的状态,随着时间和人为因素的变化,将不断面临新的致灾要素,因此,风险动态评价工作的开展必须通过原位测试实时掌握最新的风险动态,可以基于突发性地质灾害区划评估所获得的结果,对各类突发性地质灾害重点隐患区域进行确定。首先采用聚类分析短距离分析方法构建地质灾害样本数据库,对各类突发性地质灾害进行分组,各组里的灾害案例输入关键致灾参数做聚类分析,离散性较大、较奇异的值不予以考虑,筛选出较为集中、具有普遍性的数据。基于挑选出的具有代表性的各类灾害案例构建BP 神经网络样本库。而后以各类突发性灾害孕育过程的地质信息、构造信息、监测信息、即时能量等为输入参数,灾害强弱程度作为输出,研究两者之间的关系,基于风险发生概率或可能性等级与风险潜在损失结果,利用风险评价矩阵或定量的风险评价方法,综合确定风险评估单元内的风险等级,形成各类灾害不同强弱程度的动态定量表征。

3.2 基于监测信息的突发性地质灾害实时动态预警及防控方法

3.2.1 基于重点地质灾害隐患区监测信息的突发性地质灾害实时动态预警

基于系统分析某区域上关键致灾因素演化规律与该区域上灾害等级的关系提出重点地质灾害隐患区监测信息的突发性地质灾害实时动态预警方法,该预警方法利用预警单元内致灾信息演化规律预估该灾害单元内不同类型灾害的等级及其概率,同时根据后续监测到的信息对灾害等级及其概率的预警结果进行动态更新,从而提高突发性地质灾害预警效果,基本流程如图3 所示。

图3 不同类型地质灾害预警公式的建立

首先构建突发性地质灾害案例数据库,不同类型地质灾害案例数据库将会随着普查工作的进行和重点隐患区域的监测而不断丰富。地质灾害案例数据库包含灾害信息、地质信息、致灾关键因素,防控信息以及预警空间单元等内容。寻找不同类型不同等级灾害孕育过程的每个致灾参数的特征及其演化规律,从而根据研究结果建立相应指标对灾害风险进行预警。各类型灾害关键参数预警的结合方式采用带权系数加和的形式,根据参数信息之间的相对重要程度附以权重。

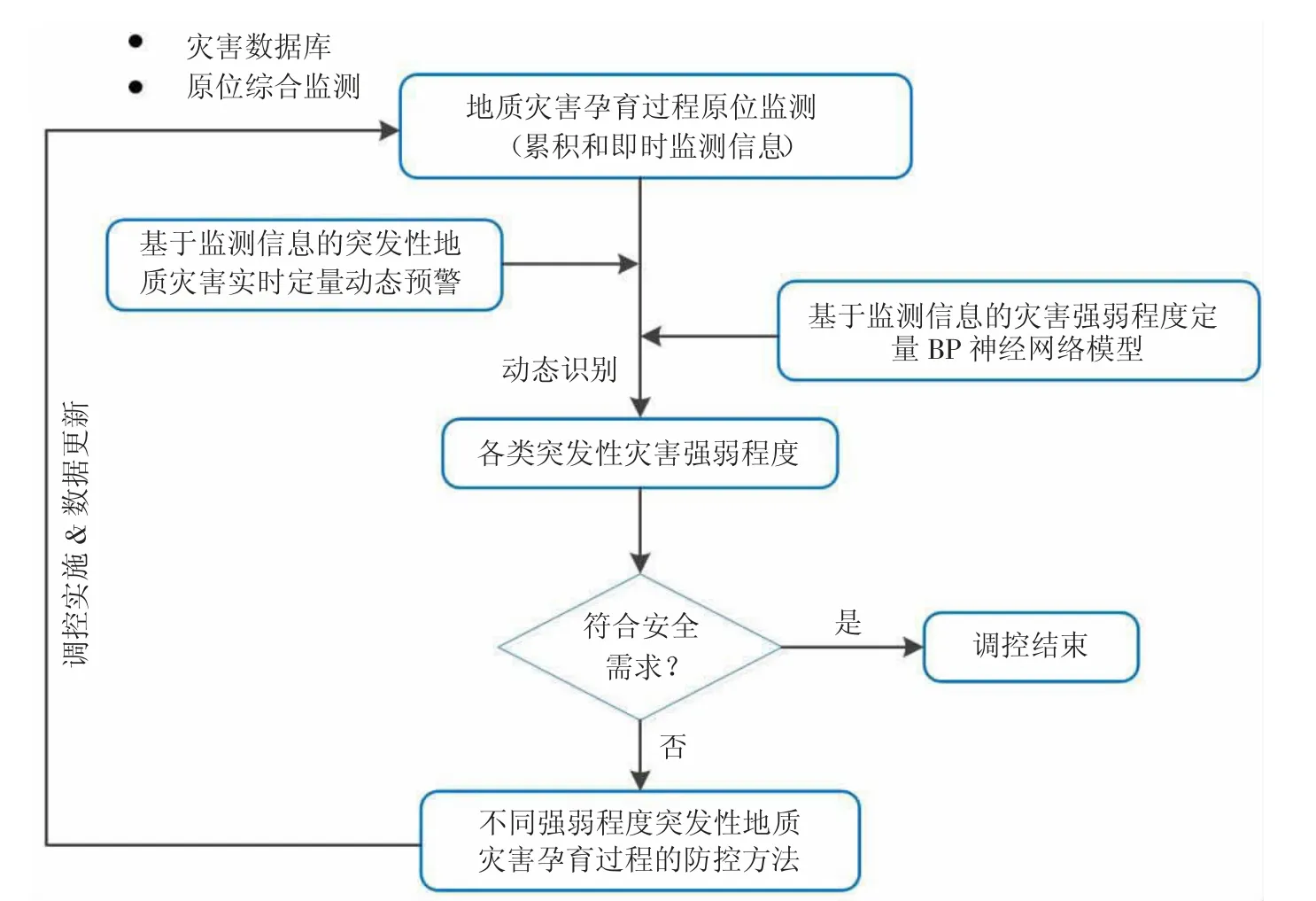

3.2.2 不同类型突发性地质灾害防控方法

在突发性地质灾害实时预警结果的支持下,建立的突发性地质灾害孕育过程动态调控方法框架如图4 所示。建立灾害孕育过程调控案例数据库。基于所获取的测试数据和实时定量预警结果,调动对应的灾害强度程度表征BP神经网络模型,动态识别重点隐患区域每日灾害强弱程度,对比其灾害实际强弱程度。分析各类调控措施对不同强弱程度灾害调控前、后各类调控措施对突发性灾害孕育过程的控制机制。建立不同强弱程度灾害孕育过程的调控方法,对调控案例信息进行整理。分析不同工况条件下突发性灾害孕育过程中各类调控措施的控制效果。结合考虑各类调控措施的经济性和实施便利性,确定不同强弱程度灾害孕育过程的最优调控方法。

图4 不同类型地质灾害动态防控方法框架示意

图5 突发性地质灾害远程互动救援与仿真系统

3.3 基于三维可视化信息模型的突发性地质灾害远程互动救援体系研究

3.3.1 突发性地质灾害避灾/救援路线优化算法

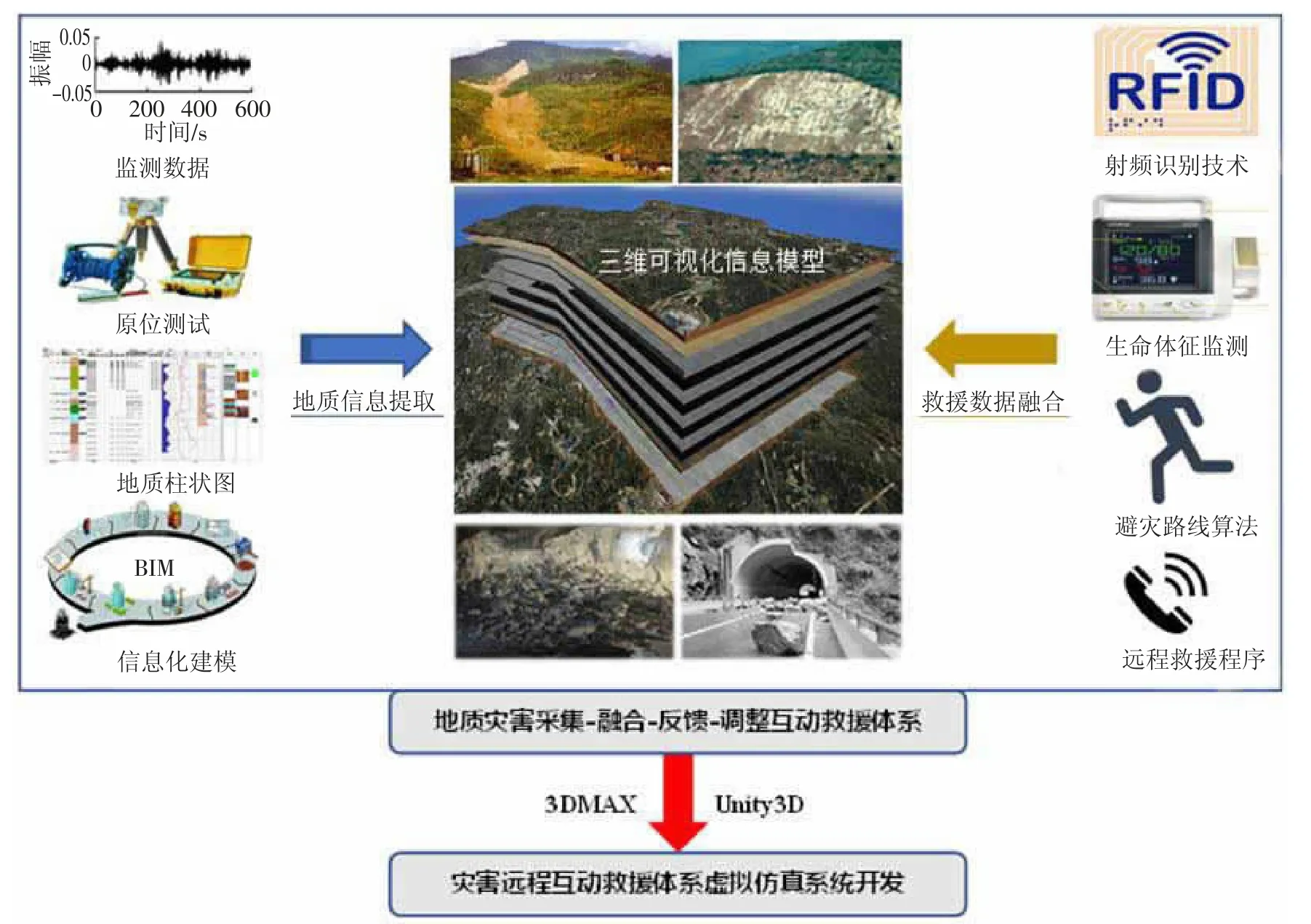

针对灾后人员救援、避灾采用射频识别技术(RFID)[9]和无线生命体征监测技术,对避灾/救援人员的空间位置信息及生命体征信息进行实时捕获,并通过坐标定位C(x,y,z)、避灾移动速度v、最长移动距离Dmax 等量化指标在突发性地质灾害动态区划三维可视化信息模型中进行合理表征;基于突发性地质灾害动态区划三维可视化信息模型,提取地质灾害风险等级区划、影响范围、持续时间等关键信息数据,基于MATLAB 平台编程,搭建地质灾害避灾/救援路线拼接算法,完成不同避灾/救援线路拼接,实现避灾/救援人员当前空间定位信息与生命体征信息条件下对不同路线的空间分布、风险概率、逃生用时进行自动测算与推荐排序;在地质灾害诱发临近范围灾害概率、等级及分区信息动态调整关联算法基础上,通过机器学习方法,对因灾害发生导致影响范围内风险概率、等级、区划变动的情况进行路线拼接的智能化调整,实现避灾/救援路线的实时最优选取。

3.3.2 基于三维可视化信息模型的突发性地质灾害远程互动救援体系

通过采集原位监测数据,对安全评价参数进行定量分级,再基于三维可视化信息模型和地质灾害避灾/救援路线智能化拼接算法,综合利用现代化装备如:个人紧急通讯装置(PDE)、红外生命探测仪、救援机器人等,形成一套完整的突发性地质灾害采集—融合—反馈—调整互动救援体系。为了实现良好的工程应用和实施效果,利用建模工具3DMAX 及图形引擎Unity3D[10],二次开发突发性地质灾害远程互动救援体系虚拟仿真系统,针对灾害发生位置、概率、等级给出合理、有效的人员避灾/救援路线、救援方案,以及灾害处置措施,提高避灾和救援效率,强化避险转移、资源调度、社会力量参与、军警民协同和应急救援决策支撑能力,实现突发性地质灾害远程互动救援体系的协同性和实战性。

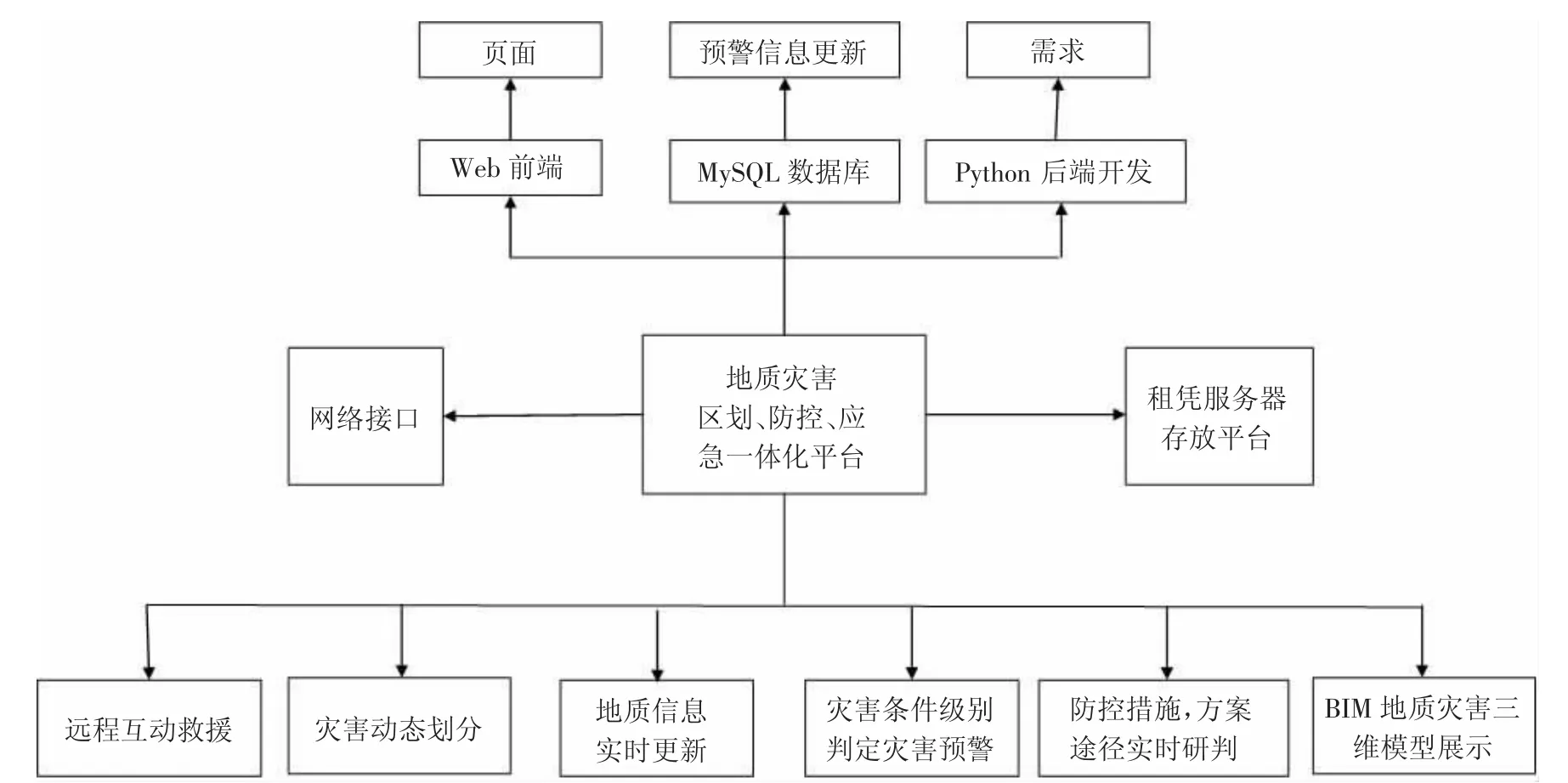

4 地质灾害区划、防控、应急一体化平台

综合上述“三大板块”的研究内容,可以建立地质灾害区划、防控、应急一体化平台,以自然灾害监测预警、防控及安全应急信息化、实时化、共享化、一体化为目标,核心功能是对于地质灾害的实时监控,及时预警防控,具体包含地质信息实时更新、灾害实时预警、防控方案研判、灾害动态划分、远程互动救援、地质灾害三维模型展示六大功能板块如图6 所示。

图6 地质灾害一体化平台示意图

为实现一体化的目标,首先划分信息输入、信息实时更新、信息共享等子模块,同时与灾害实时预警模块、防控方案研判模块交叉实时信息,建立跨模块链接、交互、实时更新数据信息的子模块;为实现实时化的目标,数据库的数据更新要及时,需要写入数据更新链接以匹配不同的文件格式,建立与地质信息实时更新模块的链接,接收实时更新数据,同时还要建立信息读取、灾害评估、灾害预警、灾害信息写入,灾害等级评估等子模块;为实现灾害实时预警,需完成与防控方案研判、灾害动态划分、远程互动救援三个主要功能模块的信息交互,建立信息读取、灾害划分、灾害类别、灾害发生动态、灾害等级评估等子模块。为实现灾害动态的实时划分,需完成与地质信息实时更新、灾害实时预警、防控方案研判、远程互动救援四个主要功能模块的信息交互功能。地质灾害区划、防控、应急一体化平台的建设,可以极大地增进地质灾害治理的效率,同时也可以做到实时监控,实时防范。

5 结语

本文基于自然灾害普查数据库及地质灾害发生区域原位监测数据,提出了“三大板块、四种方法、两组模型”的研究路线,形成了突发性地质灾害信息采集—融合—反馈-调整“四位一体”互动救援体系,同时提出基于各种研究成果的地质灾害区划、防控、应急一体化平台建设思路,以期对突发性地质灾害进行实时监控、实施防范,极大地提高了我们对于各类突发性地质灾害的监控预警以及灾后救援能力,为我国突发性地质灾害应急管理研究提供了一种新的思路。