父亲参与和学前儿童发展关系的元分析*

2023-10-20程绍仁任慧娟

张 晋,程绍仁,任慧娟

(1.苏州科技大学 教育学院,江苏 苏州 215009;2.辽宁师范大学 教育学院,辽宁 大连 116029;3.苏州幼儿师范高等专科学校 学前二系,江苏 苏州 215131)

20世纪90年代末,美国受到“国家父权倡议”(National Fatherhood Initiative)、“让父亲有意义地参与进来”等政策的驱动,相继开展“贫困家庭临时救助基金”(Temporary Assistance for Needy Families)、“父亲计划”(Father Project)、“青少年父亲合作项目”(Teen Father Collaboration)、“父母积极教养项目”(Positive Parenting Program)等政府项目,父亲角色落实逐步上升为国家战略。

改革开放以来,随着我国城镇化的持续推进与家庭结构的变化,数以万计的父亲面临着工作与家庭的多重压力,主要扮演着养家糊口者(breadwinner)的角色,“赖账父亲”(deadbeat dads)激增,父亲主体责任落实变得愈加困难并成为日益突出的社会问题。2022年1月实施的《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)明确强调“共同参与,发挥父母双方的作用”,进一步提升了父亲参与的严肃性与规范性。丰富父亲角色、落实育儿责任成为适应新时代教育改革需要的必然选择。在此背景下,围绕父亲参与的研究不断兴起,其中,父亲参与的价值与意义被广泛讨论。20世纪90年代以来,围绕父亲参与和学前儿童发展的量化研究大量涌现。然而编码发现,父亲参与和学前儿童发展关系的研究存在较大分歧。

詹恩斯(Jeynes)、麦克瓦尼(McWayne)等对以西方学前至学龄段儿童为被试的研究成果展开元分析,发现父亲参与和学生学业成就呈低正相关,他们还分析了参与类型、种族、年龄段、住家状态和社会经济地位(Socioeconomic Status,SES)对二者关系的影响。[1-2]但这些研究仍然存在需要进一步澄清之处:第一,已有研究主要以西方文化背景为主,缺乏跨文化比较;第二,纳入元分析的文献均为2010年前的成果,而近十余年的研究成果尚未纳入元分析;第三,学前段的元分析聚焦于儿童总体认知与社会性发展,尚未分析父亲参与和儿童语言、数学发展的关系。鉴于此,本研究拟结合最近的中英文定量研究成果,运用元分析技术,探析父亲参与和学前儿童发展间的关系,同时考察父亲参与类型、社会经济地位、父亲住家状态、文化背景、儿童性别对二者关系的调节影响。

一、概念界定与文献梳理

(一)概念界定

1.父亲参与

当前,国内外鲜有研究明确界定父亲参与,更多是从指标类型的角度来界定。兰姆(Lamb)指出,父亲角色主要是向孩子介绍外面的世界和现实。[3]帕姆(Palm)等指出,父亲参与是指父亲与儿童间的直接或间接联系,承担着儿童健康和福利的责任以及支持家庭发展的任务。[4]可见,父亲参与是一个相对复杂的概念,有着宽泛的内涵。兰姆从亲子活动的角度提出父亲参与的三个层面,即参与、可及性和责任。[5]帕科维茨(Palkovitz)从连续性的角度来划分父亲参与,包括投入时间、参与程度、可观察性、显著性和直接性。[6]鲍姆林德(Baumrind)、麦克比(Maccoby)等从教养质量的角度提出,父母育儿模式包括支持与控制两大维度,控制分为强制性控制和非强制性控制。[7-8]张晋等将父亲参与划分为积极参与和消极参与。[9]

依据现有的概念界定与文献编码,本研究将父亲参与划分为一般参与活动、支持性方式与非强制性控制。一般参与活动包括生活活动、学业活动、家庭学习环境创设、游戏活动、共育活动、陪伴时间、经济支持与联系;支持性方式包括支持、赞扬、爱与尊重;非强制性控制包括规训、规则制定、监督、训导与惩罚。

2.学前儿童发展

现有研究更多从关键领域的角度来界定学前儿童发展。美国国家教育目标小组(National Educational Goals Panel)认为,儿童发展包括身体健康与运动发展、社会与情感发展、语言发展、学习品质、认知、一般知识六大领域。我国《3~6岁儿童学习与发展指南》将儿童发展划分为健康、语言、社会、科学和艺术五大领域。依据上述界定与文献编码,本研究重点考察父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展与领域发展的关系。总体发展包括一般发展和领域发展,一般发展指原始文献中未明确说明儿童发展的具体领域,领域发展包括语言和数学。

(二)父亲参与和学前儿童发展的相关研究

文献编码发现,一是75.0%的效应值显示父亲参与和学前儿童语言发展呈正相关,有25.0%的效应值显示二者关系为负相关。研究发现:父亲参与和阅读、词汇发展、口语理解能力呈正相关[10-12];父亲参与和接受语言、交际能力、语法发展呈负相关[13]。二是76.9%的效应值显示父亲参与和学前儿童数学发展呈正相关,23.1%的效应值显示二者关系为负相关。研究发现:父亲参与、投身家庭学习环境创设、认知活动、游戏活动、温暖行为以及学校参与活动与儿童数学、数概念发展呈正相关[10,14-17];父亲养育活动、纪律教育活动、支持性养育和儿童数学能力呈负相关[18-20]。三是73.7%的效应值显示父亲参与和学前儿童一般发展呈正相关,26.3%的效应值显示二者关系为负相关。研究发现:父亲参与、父子关系、养育敏感性、积极关怀以及经济支持和儿童学业能力、入学准备、智力水平、认知能力发展呈正相关[21-25];基于家庭的父亲参与、父子规则教育、温暖行为、保护和儿童认知灵活性、学业能力呈负相关[22,24-26]。四是75.2%的效应值显示父亲参与和学前儿童总体发展呈正相关,有24.8%的效应值显示二者关系呈负相关。

(三)父亲参与和学前儿童发展的调节效应

1.父亲参与类型

随着社会分工、家庭结构以及父亲身份的不断演变,对“父亲参与”的理解由狭隘关注单一方面向着强调多维度、多层次转变,但尚未形成统一清晰的界定。现有研究主要从教养质量、亲子活动、参与类型与发生场域等来界定父亲参与。鲍姆林德、麦克比等从教养质量的角度提出,父母育儿模式包括支持与控制两大维度,其中,支持包括给予回应、鼓励、指导和日常帮助等行为;控制分为强制性控制和非强制性控制,强制性控制包括拒绝、殴打、体罚等,非强制性控制包括规训、规则制定等。[7-8]兰姆提出参与、可及性和责任三个父亲参与层次。[5]霍金斯(Hawkins)等从参与类型的角度,将父亲参与划分为经济支持、支持儿童母亲、培育责任感、鼓励学业成就、表扬与情感支持、亲子沟通、日常保育、亲子阅读与鼓励儿童发展才能。[27]唐纳(Downer)、李(Lee)、劳(Lau)等从发生场域的角度,将父亲参与划分为基于幼儿园的父亲参与和基于家庭的父亲参与。[13-14,22]因此,从不同视角界定父亲参与必然影响父亲参与和学前儿童发展间的关系。

2.父亲社会经济地位

父亲社会经济地位通过环境资源、心理影响、养育实践等对儿童心理健康产生直接或间接的影响。一方面,丰富的社会经济资源为儿童发展提供必要的衣物、食物以及家庭环境等,高社会经济地位家庭在物质资源供给、教育投资与家庭环境创设上具有显著优势。另一方面,社会经济地位通过影响夫妻关系和家庭心理氛围进而影响儿童发展。良好的社会经济地位有助于促进健康夫妻关系的养成,和睦的夫妻关系有助于减少父亲消极参与,从而促进儿童健康发展。高社会经济地位的家长对幼儿能力发展往往有着更高期待,且亲子关系更具接受性、更平等,而低社会经济地位的家长与儿童间的关系则倾向于维持秩序和顺从。大量研究发现,家庭社会经济风险越大,儿童发展水平越低。也有研究提出,少有证据表明社会经济地位和儿童社会性发展、幸福感存在直接关联[28-29];低社会经济地位并非与儿童认知或情感问题存在必然联系[30];父亲积极参与、家长有效教养能够减轻社会经济风险对儿童发展的消极影响,打破处境不利影响的连续性[31-32]。因此,不同社会经济地位下的父亲参与对学前儿童发展影响结果有待进一步探究。

3.父亲住家状态

住家为保障亲子互动、父亲易接近性以及落实父亲责任创造了有利条件。文献编码发现,79.5%的样本属于住家父亲,非住家以及未标明父亲住家状态的样本仅占20.5%。然而,从社会发展趋势来看,非住家父亲比例逐步加大,其角色与责任落实成为亟须关注的社会问题。相比于住家父亲,非住家父亲往往更年轻,容易出现精神疾病、药物滥用等问题[33-34],受教育程度与经济收入也更低,难以为家庭提供经济支撑[35]。众多研究发现,缺乏父亲陪伴的儿童在认知发展、学业成绩和心理社会适应方面表现较差,面临更多情感问题和行为问题。[36-38]因此,住家状态差异可能影响父亲参与和学前儿童发展间的关系。

4.父亲参与文化背景

教育实践是文化活动的重要构成部分,父亲参与作为教育活动的一部分,势必受到文化差异的影响。在东方文化背景下,养育方式鼓励谦逊、合作与良好秩序的建立,注重培育儿童的认知能力,而西方父母更强调民主、自由与个性培养。研究青少年父母养育方式发现,欧美父母更可能通过营造支持与积极回应的关系,帮助青少年从民主型养育模式中学会独立自治,拉丁美洲人、非裔美国人和亚裔美国人父母则更倾向于威权型养育,更强调遵从和一致性。[39]丹迪(Dandy)等研究发现,亚裔澳大利亚父母对子女有着更高的学术标准和教育期待,而盎格鲁-凯尔特裔澳大利亚父母有着更灵活的教育期待,给孩子学业压力较小。[40]舍克(Shek)等研究发现,中国香港父母对子女学业成就的高期待与中国传统文化密切相关。[41]因此,在不同文化背景下,父亲参与和学前儿童发展关系可能存在差异。

5.学前儿童性别

儿童性别通过作用于父亲养育方式、亲子交往方式与父亲投入等影响儿童发展。性别匹配理论(Gender Matching)提出了男孩和女孩同质的理念,强调男性更有能力满足男孩的需求,女性更有能力满足女孩的需求。[42]亲子间性别的交互作用对儿童动机的影响验证了性别匹配理论,即父亲显著影响男孩的学习动机,母亲显著影响女孩的学习动机。[43]然而,定性与定量研究发现,父亲和男教师对男孩发展的积极影响并非由男性的性别功能所致,而是取决于父亲参与品质和男教师教育质量。[44]因此,儿童性别对父亲参与和学前儿童发展关系的影响可能存在差异。

二、研究过程

(一)文献检索

本研究以中文和英文文献为主。英文检索对象主要为PsychInfo、ERIC、Web of Science、ProQuest、Springer与Science Online等数据库以及Google Scholar,中文检索对象主要为中国知网、万方数据知识服务平台、维普期刊资源整合服务平台等数据库以及百度学术、谷歌学术。因为“父亲参与”研究最早出现在20世纪70年代,故将检索时间跨度设定为1970年1月到2022年6月。

文献检索分三步完成。第一步,中文以“父亲参与”“父亲卷入”“儿童发展”“语言”“数学”“认知能力”“学前儿童”,英文以father involvement、father engagement、fathers’ involvement、paternal involvement、mathematics、language、cognitive competence、child development、early childhood education为主题词进行检索,初步建立“父亲参与和学前儿童发展相关主题的文献数据库”。第二步,针对文献数据库中非全文的英文文献,先通过阅读标题、摘要初步判断是否符合元分析要求,如果符合则纳入非全文文献清单;然后采取三种方式处理非全文文献清单,一是通过Sci-Hub生成链接获取,二是通过文献传递获取,三是通过委托国外友人获取。第三步,为避免遗漏与重复,在已有文献的基础上进行文献回溯与核查。

文献纳入标准包括4项:一是原文献研究对象必须是3~7岁儿童,不包括其他年龄段儿童;二是必须报告父亲参与总体或某维度和儿童发展总体或某维度间的相关系数,剔除运用结构方程模型、回归分析及其他统计方法报告的数据;三是父亲参与测量采用完整工具或单一维度测量工具,儿童发展测量可以针对总体发展或某领域发展;四是剔除文献中重复的调查数据。依据纳入标准获取有效文献26篇,其中,中文文献1篇,英文文献25篇;学术期刊论文24篇,博士学位论文2篇;中国文化背景的文献5篇,西方文化背景的文献21篇。

(二)文献编码与质量评价

编码内容包括题目、研究者、发表时间、文献类型、文化背景、样本量、女性比例、父亲住家状况、社会经济地位、儿童发展(一般发展和领域发展,领域发展包括语言与数学)以及相关系数(见表1)。由两位编码者独立编码并进行编码一致性检验:先讨论并确定编码框架,然后分别进行独立编码并比对编码结果。除了个别数据有误差,其他无异,这说明编码结果具有较高的一致性。

参照元分析文献质量评价标准,从取样方法、数据有效率、出版物质量、测量工具有效性等方面对纳入文献进行质量评估,得分范围为0~10,分数越高表示文献质量越高。由表1可见,文献质量均分为7,表明文献质量良好。

(三)统计分析

三、研究结果

(一)出版偏倚检验与同质性检验

1.出版偏倚检验

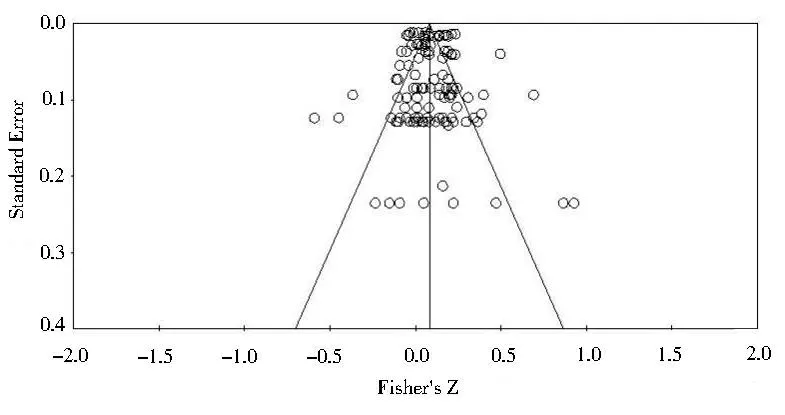

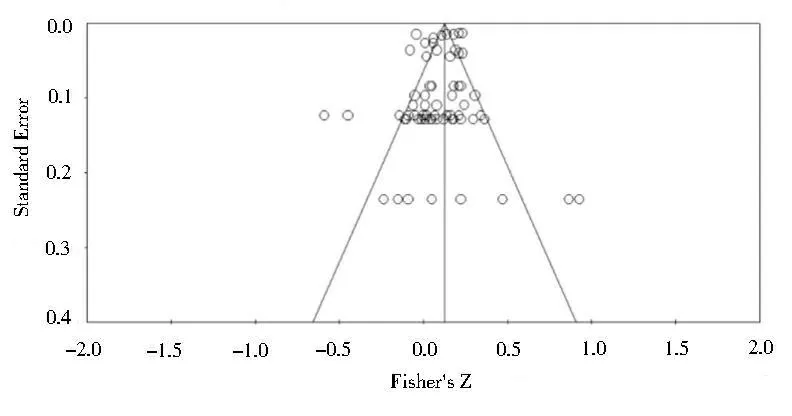

本研究采用漏斗图、失安全系数(Fail-safe N)、等级相关测验(Rank correlation Test)对出版偏倚进行检验。图1与图2是父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展以及数学发展关系元分析效应值的总体分布情况,横轴是转化过的Fisher’s Z效应值,纵轴是Fisher’s Z效应值的标准误。

图2 父亲参与和语言发展(上)、数学发展(下)关系的效应值分布情况

图1与图2显示,大部分研究位于漏斗图的顶端,小部分位于漏斗图底端,且相对均衡分布于平均效应值的两侧,说明元分析受出版偏倚影响的可能性很小。计算结果显示,父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展以及数学发展的失安全系数分别为4 556、1 580、3 330和500,所有失安全系数均大于5k+10的标准,表明元分析不受出版偏倚的影响。等级相关测验Tau值表示效应值与其标准差的相关性,Tau值显著意味着元分析存在出版偏差。计算结果显示,父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展、数学发展的Tau值分别为0.028 62(p=0.647 67)、0.215 10(p=0.057 65)、-0.001 40(p=0.986 75)、-0.141 03(p=0.502 16),且均不显著,说明效应值不存在出版偏倚。以上三类检验均说明,研究结果不受出版偏倚的影响,均可靠、准确。

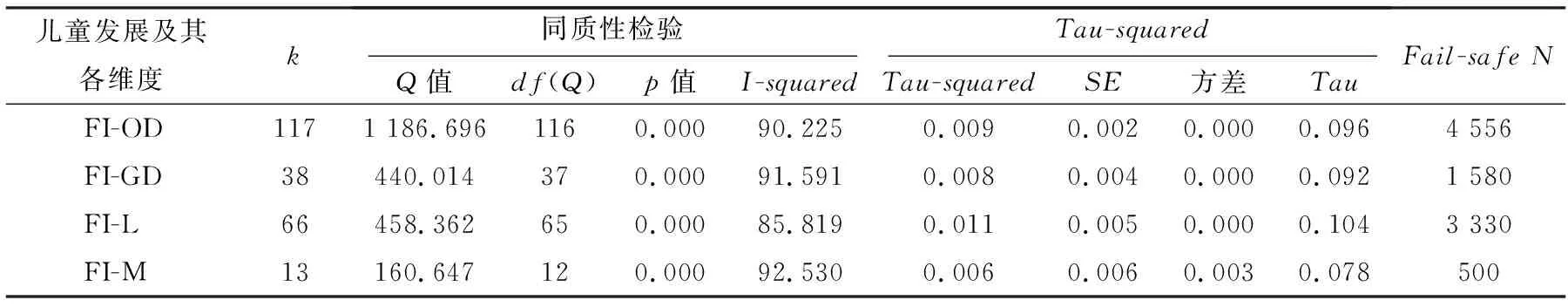

2.同质性检验

通过同质性检验确定是采用固定效应模型还是随机效应模型。表2显示,父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展、数学发展间的Q值介于160.647~1 186.696,p值均小于0.001,I-squared值介于85.819~92.530,说明各效应值是异质的,且大部分观察变异是由效应值的真实差异造成的,因此不适合采用固定效应模型分析法。

表2 效应值同质性检验结果

通常有两种方式处理异质效应值。一是删除效应值,直至达到同质再进行固定模型分析;二是采用随机模型分析。根据以往多数研究的处理方法,本研究采用随机模型分析方法检验整体效应和调节效应。

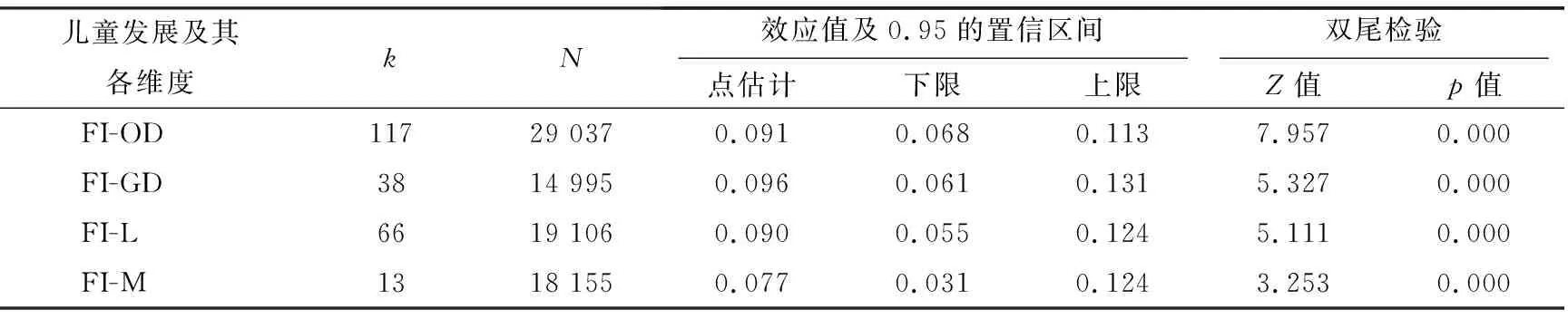

(二)父亲参与和学前儿童发展的相关结果

表3显示,父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展以及数学发展间的相关系数分别为0.091、0.096、0.090、0.077,且均达到显著性水平(p<0.001)。利普西(Lipsey)等指出,|r|≤0.1时为低相关,0.1<|r|<0.4时为中等相关,|r|≥0.4时为高相关。[45]据此判断,父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展以及数学发展间的关系呈低正相关。

表3 父亲参与和学前儿童总体发展及其各子维度关系的随机模型分析

(三)父亲参与和学前儿童总体发展关系的调节效应

表4显示,社会经济地位、参与类型对父亲参与和学前儿童总体发展关系的调节效应存在显著性差异(p<0.05,p<0.001),住家状态和文化背景对二者关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.649,p=0.151)。

表4 父亲参与和学前儿童总体发展关系的调节效应

(四)父亲参与和学前儿童各子维度发展关系的调节效应

表5显示,社会经济地位、文化背景、参与类型对父亲参与和学前儿童一般发展关系的调节效应存在显著性差异(均为p<0.05),住家状态对二者关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.299)。社会经济地位对父亲参与和学前儿童语言发展关系的调节效应存在显著性差异(p<0.05),参与类型对二者关系的调节效应接近显著性差异(p=0.053),住家状态、文化背景对二者关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.763,p=0.795)。社会经济地位、住家状态、文化背景、参与类型对父亲参与和学前儿童数学发展关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.612,p=0.526,p=0.853,p=0.893)。

表5 父亲参与和学前儿童发展各子维度关系的调节效应

(五)儿童性别对父亲参与和学前儿童发展关系的调节效应

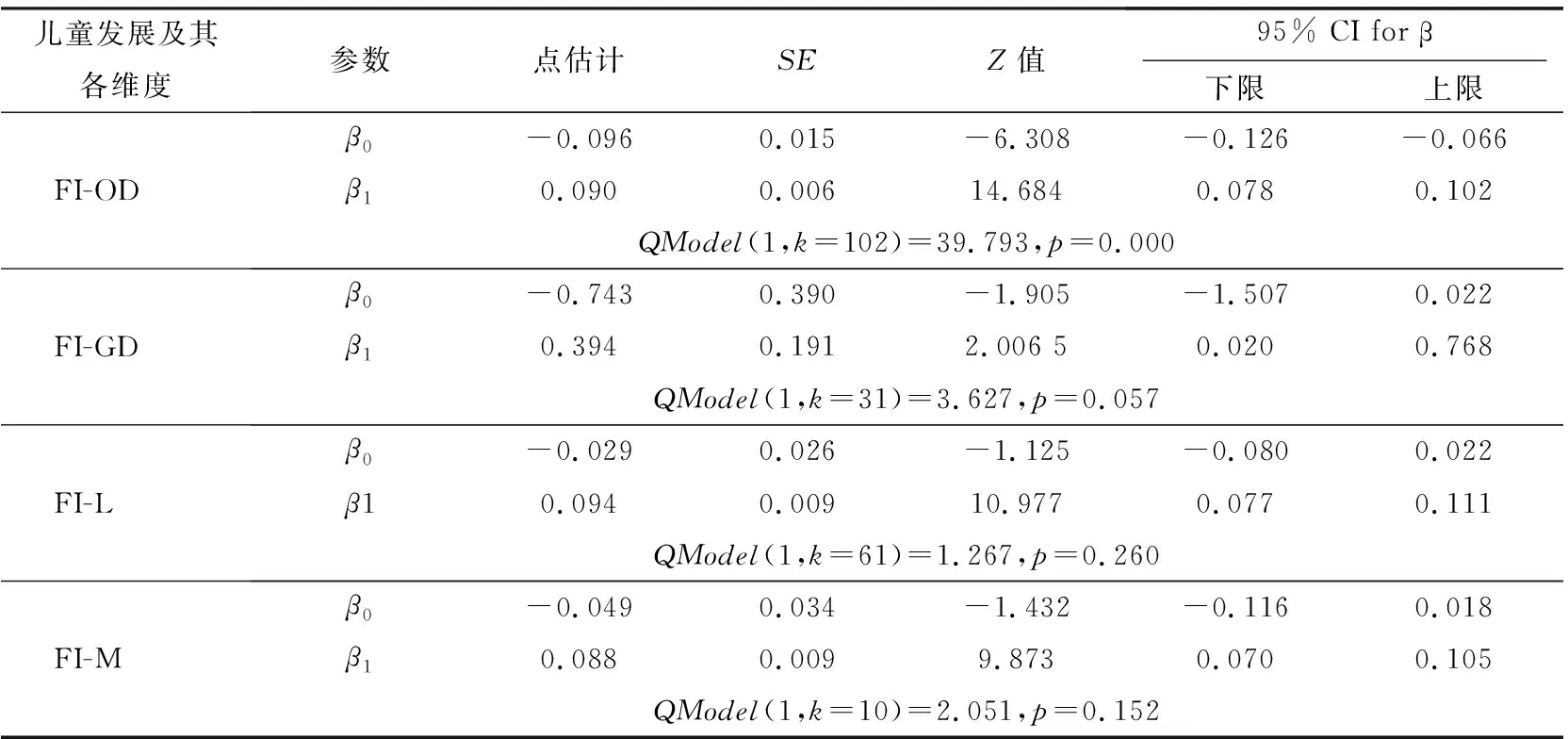

从表6可见,性别对父亲参与和学前儿童语言发展、数学发展关系的调节效应不存在显著性差异,即QModel(1,k=61)=1.267,p=0.260;QModel(1,k=10)=2.051,p=0.152。性别对父亲参与和学前儿童总体发展关系的调节效应具有显著差异,即QModel(1,k=102)=39.793,p<0.05;性别对父亲参与和学前儿童一般发展关系的调节效应接近显著性差异,即QModel(1,k=31)=3.627,p=0.057。另外,随着女性参与者比例的增加,相关性变弱并且呈现负相关,全男性样本的相关性高于全女性样本的相关性(r=0.090,r=0.394)。

表6 儿童性别对父亲参与和学前儿童发展关系的调节效应

四、总结与讨论

(一)父亲参与和学前儿童总体发展及其各个子维度呈低正相关

这一方面说明父亲参与强度与水平越高,越有助于儿童发展;另一方面说明父亲未能有效发挥自身的育儿功能,父亲参与对儿童发展贡献有限。詹恩斯、麦克瓦尼等针对西方学前至学龄段儿童研究成果展开的元分析也显示,父亲参与和学生学业成就呈低正相关。[1-2]这表明父亲参与对不同年龄段儿童发展的影响结果具有一致性。

父亲对于儿童发展具有关键且深远的影响。实证研究却发现,父亲参与对于儿童发展的影响较小。究其缘由,首先,无论是生物学还是社会学观点,都认为母亲是主要养育者,父亲主要担任养家糊口的角色,发挥的育儿作用有限。有调查发现,父亲在养育儿童上所花费的时间远远少于母亲。[46]其次,44.44%的效应值属于低或未明确报告社会经济地位,20.52%的效应值属于非住家父亲或未明确报告父亲住家状态,这可能制约了父亲参与的量与质。再次,时间与机会仅仅是父亲参与的参照依据,而不是主要决定因素,养育态度、养育方式以及家庭环境营造等关涉参与质量的要素才是影响父亲参与效果的关键问题。最后,相比于学龄段,学前段父亲参与的结构性、针对性偏低,参与范围更广,不仅关注语言、数学等认知发展,更重视社会性、健康、艺术等领域发展[47],并且父亲对这些领域的影响更难评估。

(二)父亲参与和学前儿童发展关系的调节效应

1.社会经济地位

社会经济地位对父亲参与和学前儿童总体、一般发展、语言发展关系的调节影响具有显著差异(p<0.05),对数学的调节效应不存在显著性差异(p=0.612)。中高社会经济地位家庭父亲参与的正相关性显著高于低社会经济地位或未明确报告社会经济地位。这与麦克瓦尼的研究结论相一致。[2]较高的社会经济地位为父亲参与提供了必要条件,保障了父亲参与机会。此外,社会经济地位与学前儿童发展的关系呈低相关,对数学发展的调节效应不显著。这与怀特(White)、特文格(Twenge)、勒图尔诺(Letourneau)等的研究结论相一致。[46,48-49]家庭社会经济地位是儿童发展的必要条件,但并非充分条件。一方面,社会经济地位本身与儿童发展并非直接相关,而是通过制约养育方式、心理压力、夫妻关系以及与性别、年龄的交互作用,进而影响儿童发展[18,27,52];另一方面,父亲积极参与能够弥补家庭贫困对儿童发展的消极影响,打破贫困的代际传递[33]。

2.父亲参与类型

参与类型对父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展关系的调节影响存在显著性差异(p<0.05),对语言发展的调节效应接近显著性差异水平(p=0.053),对数学发展的调节效应不存在显著性差异(p=0.893)。支持性参与的相关度最高,一般性参与的相关度居中,非强制性控制呈负相关。由此可见,支持性参与对儿童发展的影响更大,更有助于儿童发展。这与特米斯-乐梦达(Tamis-LeMonda)等研究父亲支持性行为、温暖行为对儿童发展影响的结论相一致。[11]主动探究是3~6岁幼儿心理发展的重要特点,鼓励、赞扬、爱和尊重等支持性参与为主动探究创造了良好环境。这是支持性参与对儿童发展具有较大影响的主要原因。一般性参与主要包括生活活动、学业活动、家庭学习环境创设、游戏活动、共育活动、陪伴时间、经济支持与联系等,它们属于参与类型,并未指向参与程度与性质,这可能制约了父亲参与对儿童发展的实际贡献。父亲参与和儿童发展的关系不仅取决于参与方式,而且受到儿童性别与社会经济地位等影响。父亲对儿子与女儿的影响存在差异性[50],当男孩和女孩被纳入同一项研究时,父亲的控制、管教与儿童发展呈负相关[51]。除去未明确报告性别比例的原始文献,本研究中女性占52.24%,男女比例接近。早期经济贫困将导致家庭学习环境质量、父母温暖、纪律教育与儿童发展呈负相关。[52]这应是规训、规则制定、监督、训导、惩罚等非强制性控制与学前儿童总体发展呈负相关的主要原因。

3.住家状态

住家状态对父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展、数学发展关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.649,p=0.299,p=0.763,p=0.526),住家父亲、非住家父亲与未报告住家状态的相关系数接近。虽然住家为父亲参与提供了时间保障,但参与质量才是影响父亲参与和学前儿童发展关系的决定性因素,忽视质量的父亲参与反而会产生消极影响。这可能是住家状态对二者关系的调节影响不存在显著性差异的主要原因。

文化背景对父亲参与和学前儿童总体发展、一般发展、语言发展、数学发展关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.151,p=0.332,p=0.795,p=0.853)。这表明在中西方文化背景下,父亲参与对学前儿童发展影响具有跨文化的一致性。

4.儿童性别

性别对父亲参与和学前儿童总体发展关系的调节效应具有显著差异(p<0.05),对学前儿童一般发展关系的调节效应接近显著性差异(p=0.057),当女性参与者比例增加时,相关性变弱且呈负相关。这表明父亲参与对男孩影响更大,父亲积极参与更有助于促进男孩发展。社会功能理论认为,父亲在儿童发展过程中秉持着成就取向,扮演着出谋划策的角色,对男孩自制力发展产生显著影响。巴奈特(Barnett)等研究发现,父亲更喜欢和儿子互动。[53]这也验证了性别匹配理论,与格罗尔尼克(Grolnick)等的研究结论相一致。[43]

性别对父亲参与和学前儿童语言发展、数学发展关系的调节效应不存在显著性差异(p=0.260,p=0.152)。这表明父亲参与对男孩与女孩语言发展、数学发展具有同等影响。

五、教育建议

父亲教育参与是一项宝贵的教育资源。然而,长期以来,父亲教育参与处于被忽视、边缘化、尚未开发的状态,本元分析也证实了这一结论。因此,今后应高度重视父性教育,聚焦父亲参与质量,培育男性养育文化,落实父亲参与保障措施。

第一,开展父性教育,聚焦父亲参与质量。通过分析父亲参与和学前儿童发展关系发现,父亲参与对学前儿童发展的影响甚小,质量成为预测父亲参与贡献的重要因素。基于此,首先,在教师教育中应将父亲参与指导作为教师专业能力之一进行重点培育;同时,在实践中,建设幼儿园父亲参与指导中心,培育父亲参与意识和能力。其次,从提质增量的角度,唤醒与提升父亲参与意识和效能,增加父亲参与次数;从参与类型来看,支持性参与对儿童发展影响较大,因此,需要突破父亲参与类型的一贯划分,围绕支持、赞扬、爱和尊重等提升父亲参与质量。最后,以《家庭教育促进法》为指引,将父亲参与由个人、家庭层面上升为社会、国家层面,妇联、教育部门、民政部门、关工委等应协同规划,以家长需求和问题为起点,以公共图书馆、博物馆、文化馆、幼儿园、社区等为阵地,定期围绕家长参与、父性教育开展公共服务活动。

第二,协同“家园社”,建构男性养育文化。父亲参与深受社会文化系统的影响,“家庭—幼儿园—社区”协同建构男性养育文化成为推动父亲参与的重要途径。当前,我国育儿文化以女性文化为主,母亲、奶奶/外婆担负着养育的主要责任,父亲处于养育文化的边缘,培育男性养育文化将有助于激发父亲参与动机,提升父亲养育效能。首先,在家庭养育文化中,女性扮演着“守门人”的角色,女性的态度深刻影响着父亲参与,当女性持有欢迎、鼓励的态度时,父亲更有可能积极参与,成为责任型父亲;反之,父亲将逐步走向养育边缘。因此,女性养育者要积极鼓励父亲参与儿童养育,保持一致的养育态度,相互合作;要学会欣赏父亲,维护父亲的正面形象,为父亲养育创造良好环境;要学会主动“撤退”,勇于“放手”,避免“大包大揽”,为父亲参与创造契机。其次,幼儿园是养育文化的重要引领者,应担负起建构男性养育文化的职责。幼儿园需要树立培育男性养育文化的意识,认识到男性文化在幼儿健康发展过程中是不可或缺的;需要在父亲中培育富有领导力和责任感的“文化掮客”,通过文化解码、编码、传递等破除父亲参与的文化观念隔阂,推动父亲联席组织和男性文化建设;需要借助互联网平台,拓展父亲参与的时间与空间,为间接陪伴、情感支持与夫妻关系营造创设条件。最后,社区应积极担负父性教育的职责,协同辖区教育资源定期开展父亲文化活动,促使父亲参与常态化、制度化。

第三,以法为引,落实父亲参与保障措施。《家庭教育促进法》确保了父亲参与的合法性与严肃性,但仍缺乏操作性。基于本研究结论以及流动家庭激增、父亲参与有限等现实问题,我国应结合《家庭教育促进法》实施精神为父亲参与落实提供保障。一是为平衡父亲育儿角色与养家糊口者角色提供外部保障。我国尚未明确从父亲角度制定专门法规来保障父亲参与,主要从女性角度对生育待遇进行规定。挪威、瑞典颁布的《父亲法》明确规定,履行“父亲假”(Daddy Month)是父亲的义务,实施配额制,强调假期的不可转让性,且履职父亲享受同等薪资待遇。这为父亲参与解决了后顾之忧。二是将父亲参与指导服务纳入地方政府教育公共服务体系及政府购买服务清单。澳大利亚等国开展积极教养项目,依托高校等科研机构研发父母养育培训课程,政府借助购买公共服务方式来开展与推广父母科学养育指导工作。这为落实父亲参与提供了政策支持。