山东近海赤潮物种多样性研究进展*

2023-10-17陈楠生丁翔翔崔宗梅

陈楠生 丁翔翔,4 崔宗梅

(1.中国科学院海洋研究所海洋生态与环境科学重点实验室 山东青岛 266071; 2.崂山实验室 海洋生态与环境科学功能实验室 山东青岛 266237; 3.中国科学院海洋大科学研究中心 山东青岛 266071; 4.中国科学院大学 北京 100049)

海洋单细胞浮游植物(通称藻类)具有很高的多样性, 包括真核单细胞藻类硅藻、甲藻、隐藻和绿藻等,是海洋生态系统中最主要的初级生产者, 在海洋生态系统的物质循环和能量流动过程中起关键作用。除此之外, 由于海洋浮游植物群落能对环境的变化快速作出响应, 因此其组成与动态变化是评价海洋生态系统健康状况的重要指标(马威等, 2016)。

海洋中某些微型浮游生物在特定理化因子和营养条件下快速增殖或聚集, 导致海水变色, 造成生态系统结构与功能破坏的生态异常现象, 统称为赤潮,或有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs), 而这些物种被称为赤潮物种, 或者有害藻华物种(Berdaletet al,2017)。有些赤潮暴发消耗生态环境中的营养盐和溶解氧, 造成生物死亡和腐烂, 而动植物尸体的分解又增加了溶解氧的消耗, 导致生态环境的破坏; 有些赤潮暴发会产生毒素, 即使在赤潮物种细胞密度较低的情况下仍然可以危害鱼类、贝类等海洋生物的生存,以及人类健康(Smayda, 1997; 苏纪兰, 2001)。赤潮暴发对我国近海海域生态系统、水产养殖业和旅游业造成了巨大的经济损失(郭皓等, 2015)。

我国最早的赤潮记录是1933年发生在浙江沿海的骨条藻和夜光藻(Noctiluca scintillan)赤潮(周名江等, 2006)。20世纪70~80年代以来, 赤潮记录次数逐步增长(俞志明等, 2019)。比如, 1986年12月, 福建诏安湾东北部发生裸甲藻赤潮, 导致59人严重中毒, 1人死亡(顾新根, 1989); 1997年10月至1998年2月, 福建厦门湾到广东汕尾湾沿海海域暴发了长达6个月的面积达3 000 km2的球形棕囊藻(Phaeocystis globosa)赤潮, 这是我国近海记录到的最早、范围最大、持续时间最长的球形棕囊藻赤潮(陈菊芳等, 1999)。近年来,赤潮暴发呈现出规模加大, 持续时间更长, 致灾效应加重, 全球扩张明显的特征(俞志明等, 2019)。进入21世纪之后, 我国赤潮增长趋势更加明显, 赤潮事件年均暴发约70余次, 年均面积约11 500 km2, 几乎每年都发生超过1 000 km2的特大赤潮(自然资源部,1989-2021; 周健等, 2020), 与此同时, 得到鉴定的致灾赤潮物种数目也逐渐增加。比如, 2001年6月, 浙江台州东矶列岛暴发1 000 km2的东海原甲藻(Prorocentrum obtusidens)赤潮(梁玉波, 2012); 2009年起渤海秦皇岛海域反复出现了抑食金球藻(Aureococcus anophagefferens)赤潮(Zhanget al, 2012),在2012年6月8日到8月20日间, 河北唐山港-秦皇岛至辽宁绥中海域暴发3400 km2的抑食金球藻赤潮(自然资源部北海局, 2012-2021); 2021年10月27日到11月5日, 山东东营以北渤海海域暴发了3 800 km2的血红哈卡藻(Akashiwo sanguinea)和多纹膝沟藻(Gonyaulax polygramma)的双相型赤潮, 赤潮顺沿岸流进入荣成海带养殖区, 极有可能是荣成海带溃烂灾害的原因之一, 这次海带溃烂灾害受灾面积超9 300 hm2, 经济损失达到20亿元(自然资源部北海局, 2012-2021; 李晓东等, 2023)。虽然赤潮暴发显示季节偏好性和地域偏好性, 如东海原甲藻在东海海域暴发(自然资源部,1989-2021), 抑食金球藻赤潮多在渤海海域暴发(自然资源部, 1989-2021; 自然资源部北海局,2012-2021), 而球形棕囊藻多在冬季暴发于南海(Wanget al, 2021), 但是这些赤潮事件的季节偏好性和地域偏好性比较复杂。比如, 尽管球形棕囊藻赤潮事件在南海海域的冬季暴发比较频繁, 但是2006年10月22到11月5日, 河北黄骅海域暴发了1 600 km2的球形棕囊藻赤潮(梁玉波, 2012); 2021年12月4日至21日, 青岛附近海域暴发了1 543 km2的球形棕囊藻赤潮(自然资源部, 1989-2021; Liet al, 2022; Songet al,2022; 张清春等, 2022)。

山东近海海域辽阔, 介于35°6.2′~38°24.01′N、117°46.1′~122°42.3′E之间(周健等, 2020), 北起鲁冀交界处的大口河口, 向东绕过威海成山头, 南至鲁苏交界处的绣针河口(于宁等, 2012; 周斌等, 2013; 周健等, 2020)。以蓬莱角为界, 向西属于渤海海域, 向东属于黄海海域。黄海海域可以区分为北黄海和南黄海, 以山东半岛最东端的威海成山角为界(周斌等,2013)。海岸线长约3 345 km, 居全国第三, 毗邻海域总面积为15.96×104km2(周健等, 2020)。山东近海属于温带季风气候, 夏季高温多雨, 有利于赤潮物种的大量繁殖, 为赤潮暴发提供了重要条件。近海海洋水文情况较为复杂(山东省人民政府, 2004), 受到沿岸低盐水系、外海高盐水系、黄海暖流、黄海冷水团、青岛外海冷水团、渤海沿岸流和苏北沿岸流(周斌等,2013)的影响, 众多海流为物种的分布和暴发创造了适宜的条件(胡国成, 2006)。近年来, 由于人类活动影响增加, 山东近海的溶解无机氮浓度持续大幅度升高, 磷酸盐浓度也呈增长趋势(宋建杰, 2011), 导致海洋污染, 水体富营养化加剧, 加剧了赤潮暴发。因此, 温度、海流和富营养化因素的共同作用使山东近海成为赤潮多发区。

为系统了解山东近海的赤潮物种多样性, 评估潜在的赤潮暴发事件, 本文对过去84年间(1936~2019年)完成的针对山东近海浮游植物开展的海洋生态调查研究进行了全面的文献检索, 并对文献中报道的结果进行了整理和分析。所有检索到的119个航次调查共鉴定出659种浮游植物, 包括155种赤潮物种。这些调查研究主要采用了基于形态特征的物种鉴定,可能低估了山东近海的赤潮物种多样性。为了为将来利用宏条形码分析方法研究山东海域致灾赤潮物种提供参考, 我们还查找了155个赤潮物种的18S rDNA V4 区序列, 发现其中只有118 个赤潮物种的18S rDNA V4区序列得到解析。

1 山东近海历史赤潮暴发概况

自费鸿年(1952)于黄河口首次记录夜光藻(Noctiluca scintillans)赤潮以来, 山东沿海陆续有赤潮事件的报道。1952~2021年间, 山东近海记录到赤潮事件140次(附表1), 其中114次的原因种得到鉴定,共鉴定到27种赤潮致灾种(附表2)。山东近海引发赤潮次数最多的赤潮物种为夜光藻(Noctiluca scintillans),共44次(附表1)。其他频繁引发赤潮的赤潮物种包括血红哈卡藻(Akashiwo sanguinea) 、 中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、海洋卡盾藻(Chattonella marina)、球形棕囊藻、赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)、多纹膝沟藻(Gonyaulax polygramma)、具刺膝沟藻(Gonyaulax spinifera)、米氏凯伦藻(Karenia mikimotoi)和大洋角管藻(Cerataulina pelagica) (附表1, 附表2)。根据基于形态特征的物种鉴定研究报道,山东近海赤潮灾害以单相型为主, 偶有双相型。夏、秋为赤潮暴发的高发季节, 其中8月是赤潮灾害暴发最为频繁的月份(附表1)。烟台、青岛海域暴发过的赤潮次数最多(附表1)。黄河口、莱州湾、长岛县海域、四十里湾、胶州湾及前海和日照东港近海为最常发生赤潮灾害的海域。黄河沿岸遍布石化工厂, 海水养殖区众多, 加上黄河海域泥沙多、海洋水动力较弱, 常年呈现富营养化状态, 促进了赤潮暴发(周健等,2020)。莱州湾和胶州湾均为半封闭型海湾, 沿岸的城镇化程度较高, 受人类影响大, 且湾内水流相对平缓,潮汐作用促使氮、磷等营养元素在沿岸积聚, 为赤潮生物暴发性增殖提供了充足的营养物质(周健等,2020)。烟台四十里湾和长岛县海域的筏式养殖活动兴盛, 残饵、排泄物和含氮化合物等养殖废物的排出导致该区海域富营养化(于宁等, 2012)。日照东港近海的赤潮灾害集中发生在春夏之交, 受鲁南沿岸流影响明显(周健等, 2020)。

2 山东近海涉及浮游植物的航次调查

针对山东近海浮游植物的调查研究始于1936年金德祥等对青岛海域的硅藻进行的8个月的观测(金德祥等, 1965)。调查时间跨度长达84年, 覆盖了春、夏、秋、冬四个季节, 共计119个调查研究。80年代之前的航次调查范围有限, 主要集中在胶州湾和青岛栈桥海域; 20世纪80年代后, 调查范围逐步扩大,包括莱州湾、胶州湾和四十里湾等赤潮灾害高发区;近年的调查基本覆盖了整个山东近海海域(图1)。

3 山东近海浮游植物概况

119个航次报道共鉴定出659种浮游植物, 以硅藻(415种)和甲藻(183种)为主, 还包括绿藻(21种)、棕鞭藻(19种)、隐藻(9种)、定鞭藻(7种)、裸藻(3种)和未定类的三深碎裂藻(Ebria tripartite)。由于单细胞原生生物红色中缢虫(Mesodinium rubrum)能够引发赤潮, 调查研究往往也鉴定和报道这个物种。不同航次报道的浮游植物物种数目相差大, 物种相似度低,没有任何一种浮游植物出现在所有航次的调查结果中(图2)。导致不同航次鉴定出的浮游植物物种数目和种类不同的原因如下: (1) 侧重的浮游植物对象不同, 比如1936年金德祥等(1965)的研究仅针对硅藻。(2) 调查的季节不同。有些物种有季节偏好性, 比如链状亚历山大藻(Alexandrium catenella)多出现在春季, 太平洋亚历山大藻(Alexandrium pacificum)喜爱夏季, 而相关亚历山大藻(Alexandrium affine)在冬季密度高(Minet al, 2023)。(3) 不同项目调查的海域范围和站位设置不同(图1)。2007年春季刘光兴等(2009)在北黄海设置了一个站位进行调查, 发现了7个物种;2011年春季聂间间等(2014)在北黄海设置了18个站位进行调查, 鉴定出52个物种。(4) 航次采样方法和样品处理手段有所差异, 比如2010年石晓勇等(2015)用HQM-2球盖式有机玻璃采水器采集水样, 对所有粒径的浮游植物进行鉴定; 而2018年杨世民等(2020)用浅水Ⅲ型浮游生物网(网口面积0.1 m2, 网目76 μm)采样, 只鉴定粒径大于76 μm的浮游植物。(5) 调查年份不同, 随着年份的推移, 形态学鉴定方法越来越先进,鉴定出的物种数越来越多。比如20世纪60年代, 通过光学显微镜, 学者们观察描述了热带骨条藻(Skeletonema tropicum)、近盐骨条藻(Skeletonema subsalsum)和细柱骨条藻(Skeletonema cylindraceum);而20世纪70年代后, 随着扫描电子显微镜技术的发展, 学者们得以观察骨条藻的超微结构, 又陆续发现了曼氏骨条藻(Skeletonema menzelii)、江河骨条藻(Skeletonema potamos)、拟中肋骨条藻(Skeletonema pseudocostatum)和桂式骨条藻(Skeletonema grevillei)(胡婧文等, 2020)。(6) 基于形态特征的浮游植物鉴定受浮游植物的细胞大小、不同物种的形态相似性、固定过程中细胞的稳定性的影响。同时, 由于形态学鉴定者知识和经验不同(Liuet al, 2020), 导致不同鉴定人员鉴定出的结果有差异。

在山东近海历次航次调查中, 出现频率最高的浮游植物为中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、旋链角毛藻(Chaetoceros curvisetus)、尖刺伪菱形藻(Pseudo-nitzschia pungens) 、 夜 光 藻(Noctiluca scintillans)和短角弯角藻(Eucampia zodiacus), 均为赤潮物种。夜光藻具有较大的细胞个体, 其他四种硅藻细胞多为长链状, 这些优势种一定程度上能够反映山东近海浮游植物的形态对环境条件的适应。一些体积大的细胞具有抵御下沉的机制, 使它们能够长时间停留在真光层, 从而进行光合作用; 长的细胞链可以增加细胞的相对表面积, 有利于营养盐的吸收,在下沉的过程中, 由于搅动作用, 这些长链细胞可以有更大的细胞营养盐通量; 个体大的细胞或长链的细胞群体不容易被摄食, 是对浮游动物摄食压力的一种对抗(乐凤凤等, 2006; 徐宗军等, 2011)。值得注意的是, 由于形态学鉴定的局限性, 物种鉴定结果的准确性也有待商榷。比如玛氏骨条藻(Skeletonema marinoi)和中肋骨条藻的形态十分相似, 容易出现鉴定错误, Liu等(2020)在对胶州湾的浮游植物进行的宏条形码分析中发现, 高丰度的骨条藻为玛氏骨条藻,而不是之前所报道的中肋骨条藻。

硅藻和甲藻丰度比率较大的海域一般具有较高的生产力和浮游植物丰度(柯志新等, 2011)。据文献报道, 渤海(孙军等, 2005; 孙雪梅等, 2016; 栾青杉等, 2018)、胶州湾(杨东方等, 2004)等海域出现硅藻占比逐步下降, 甲藻占比逐步上升的情况。为了探究整个山东近海海域硅藻和甲藻的丰度比率变化, 本文统计了记录浮游植物物种数不少于50个的37个航次的硅藻和甲藻物种数的比例(图3)。总体来说, 每个航次鉴定出的甲藻物种数都少于硅藻物种数。比较分析发现, 硅藻物种数和甲藻物种数的相对比例并没有随着时间的推移而发生明显的变化。尽管甲藻和硅藻的相对丰富度(relative richness)没有显著的变化, 不能排除其相对丰度(relative abundance)可能发生了显著变化。随着分子学方法如宏条形码分析的广泛使用,山东近海浮游植物的物种组成可能会得到更加准确的判断。

图3 山东近海硅藻和甲藻的物种数的变化趋势分析Fig.3 Variation trend analysis of Bacillariophyta and Miozoa species identified around Shandong Peninsula

4 山东近海赤潮物种鉴定

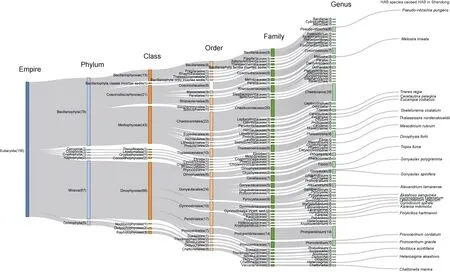

119个航次共鉴定了155个赤潮物种(图4, 附表3),包括硅藻78种和甲藻67种, 另外还包括棕鞭藻5种、定鞭藻2种、隐藻1种、三深碎裂藻和红色中缢虫。其中出现频次较高(在119个航次中不少于30次)的有38个物种(图5a, 附表3)。由于不同航次报道的赤潮物种数目相差较大, 不同航次报道的赤潮物种组成的相似度不高, 没有任何1种赤潮物种出现在所有航次的调查结果中(图6)。值得注意的是, 在鉴定频次最高的前30个赤潮物种中(图5b), 甲藻仅占4种, 包括夜光藻、梭形角藻(Tripos fusus)、三角角藻(Tripos muelleri)和叉状角藻(Tripos furca), 表明与硅藻相比, 甲藻在细胞密度方面并不占优势。值得注意的是, 角藻属的拉丁名曾经使用Ceratium, 但是Gómez建议使用文献中更早出现的描述该属的拉丁名Tripos来描述海水物种(Gómez, 2013)。AlgaeBase采用了该建议(Guiryet al,2023)。这4个检出频率较高的甲藻物种的共同特点是细胞个体较大且形态特征明显。夜光藻的细胞个体很大、细胞壁透明且有一条长触手(郭皓, 2004), 梭形角藻、三角角藻和叉状角藻的细胞有顶角和底角。甲藻鉴别数量少或许也与甲藻运动移速快、形态特征难以区分等因素有关。有些甲藻在固定过程中形态不稳定,易降解, 也影响了甲藻物种的准确鉴定, 比如灰白下沟藻(Lebouridinium glaucum)死后立即裂解, 用福尔马林也无法固定和保存(黄长江等, 2000)。

图4 山东近海鉴定到的赤潮物种Fig.4 HAB species identified in expeditions around Shandong Peninsula

在海洋生态调查鉴定到的155个赤潮物种中, 24个物种有在山东近海引发赤潮的记录。值得强调的是,在山东近海引发过赤潮的赤潮物种为27个, 伊姆裸甲藻(Gymnodinium impudicum)、球形棕囊藻和绕顶塔卡藻(Takayama acrotrocha)没有出现在119个航次的鉴定结果中, 但是均在针对山东近海海域的宏条形码分析中检测到(Huanget al, 2021; Chenet al, 2022;Liuet al, 2022), 表明传统的形态学方法可能会低估浮游植物和赤潮物种的多样性。

由于根据形态特征的物种鉴定方法具有一定的局限性, 细胞尺寸较小、形态特征不显著以及固定过程中不稳定的物种往往得不到准确鉴定, 且形态学鉴定还受到研究者经验的影响。与此相比, 宏条形码分析可以弥补这些短板。为了支持基于分子标记的序列信息的宏条形码分析, 我们需要评估这些赤潮物种分子标记信息的完整性。我们在NCBI数据库中系统检索山东近海历史航次调查中鉴定出的155个赤潮物种的分子序列信息。统计整理发现, 有118(76.1%)个赤潮物种的18S rDNA V4区序列得到解析且有参考文献支持(附表3), 进化树显示118个物种分为7个不同的门类(图7)。其他分子标记如28S rDNA、ITS等分子标记也可以用于宏条形码分析, 但是数据库中18S rDNA V4区序列的信息最多, 因此目前多用18S rDNA V4区序列进行宏条形码分析。

此外, 我们还对3个在山东近海海域进行的宏条形码航次(Huanget al, 2021; Chenet al, 2022; Liuet al,2022)进行了统计和比较分析, 共鉴定出266种浮游植物, 88种赤潮物种(附表4), 其中30个物种仅在宏条形码航次中出现, 没有在形态学航次调查中出现过, 反映出宏条形码方法能检测到形态学方法难以鉴定的物种。

5 山东近海赤潮物种与北海区赤潮物种的比较

由于山东近海与北海区的其他海域(包括河北近海、天津近海和辽宁近海)的空间距离很近, 因此我们还整理了北海区的赤潮物种, 并将山东近海与整个北海区的赤潮物种进行了比较分析。整个北海区范围内报道过的赤潮物种有56种(图8), 其中伊姆裸甲藻(Gymnodinium impudicum)、球形棕囊藻、绕顶塔卡藻(Takayama acrotrocha)、抑食金球藻和Torquentidiumhelix在山东近海的119个航次鉴定结果中没有出现。但是除Torquentidium helix外, 其他4个物种均在宏条形码分析相关文献(Huanget al, 2021; Chenet al,2022; Liuet al, 2022)中出现过, 表明宏条形码分析的有效性(陈楠生, 2020)。可以预见, 随着宏条形码分析方法的推广应用, 更多的浮游植物和赤潮物种将会得到鉴定, 它们的时空动态分布规律也将得到解析。

6 山东近海典型赤潮物种

6.1 夜光藻

夜光藻隶属于甲藻门(Pyrrophyta)(陆斗定等,1994), 营浮游生活, 其个体大小范围为150~2 000 μm,细胞近圆球形, 细胞壁透明, 藻体前端有一个非常明显的口腔, 上面着生一条长触手, 触手基部有一条短的鞭毛(郭皓, 2004)。夜光藻在山东近海64个历史航次调查中被鉴定出来(附表2)。夜光藻赤潮在山东近海频繁暴发, 占山东近海赤潮总数的三分之一以上(附表1)。赤潮暴发范围广, 覆盖了山东近海大部分区域。2012年5月3日到6月11日, 日照东部近海暴发了780 km2的夜光藻赤潮, 藻体平均密度可达到2.46×105cells/L (周健等, 2020)。119个航次调查中,有64次鉴定出了夜光藻。

6.2 血红哈卡藻

血红哈卡藻, 是一种广温广盐的甲藻, 分布广,在25 °C, 20盐度条件下生长最快(方婷, 2021)。其藻细胞呈五角形, 可形成休眠孢子(Matsubaraet al, 2007)。血红哈卡藻在烟台海域暴发过多次小规模赤潮(附表1)。2021年10月到11月, 血红哈卡藻和多纹膝沟藻在东营以北暴发过3 800 km2的特大规模双相型赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有12次鉴定出了血红哈卡藻。

6.3 中肋骨条藻

中肋骨条藻是典型的广温广盐赤潮物种(杨世民等, 2006)。藻体细胞呈透镜形或短圆柱型, 直径6~7 μm, 壳面圆而鼓起, 着生一圈细长的刺, 相邻细胞通过对应的刺相连成直链状群体。细胞间隙往往大于细胞本身的长度, 细胞核位于中央, 有增大孢子(郭皓, 2004; 杨世民等, 2006)。中肋骨条藻虽然不产生毒素, 但是其大量繁殖后会对海水的物理和化学特性有不利影响, 并可引起海水变色, 产生反应性醛,对桡足类的孵化有负面影响(Miraltoet al, 1999)。中肋骨条藻在山东近海历史航次调查中出现了70次,为山东近海历史调查中出现频率最高的物种。山东近海的中肋骨条藻赤潮约半数为双相型赤潮, 赤潮暴发面积一般较小(附表1)。2002年8月, 山东近海暴发30 km2的中肋骨条藻赤潮, 直接经济损失达800万元(自然资源部, 1989-2021)。119个航次调查中, 有70次鉴定出了中肋骨条藻。

6.4 海洋卡盾藻

海洋卡盾藻的藻体为单细胞, 黄褐色, 长30~55 μm, 宽20~32 μm。细胞裸露无壁, 纺锤形或卵形, 背腹纵扁, 腹面中央具一条纵沟, 鞭毛两条(梁玉波, 2012)。据统计, 海洋卡盾藻在山东暴发了10次赤潮, 其中规模最大的为2014年9月在烟台长岛暴发的890 km2的赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有3次鉴定出了海洋卡盾藻。

6.5 赤潮异弯藻

赤潮异弯藻有毒, 营浮游生活, 藻体为单细胞,细胞体黄褐色至褐色, 无细胞壁, 由周质膜包被, 细胞形状变化很大。细胞一般略呈椭圆形, 长8~25 μm,宽6~15 μm, 厚度变化大 (梁玉波, 2012)。赤潮异弯藻历史上主要在烟台、威海等海域暴发面积小于100 km2的赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有7次鉴定出了赤潮异弯藻。

6.6 球形棕囊藻

球形棕囊藻是一种全球广布物种, 具有复杂的异型生活史, 兼有单细胞和胶质囊体两种形态。游泳单细胞个体微小, 直径3~9 μm, 为球形或近球形, 有2条长鞭毛和1根粗短的定鞭毛。群体胶质囊为球形或近球形, 成千个不动细胞分散地包埋在囊体周缘, 直径在数百微米至数毫米间(齐雨藻等, 2001; 沈萍萍等,2018)。在富营养条件下, 球形棕囊藻能暴发性增殖形成藻华, 形成大量胶质囊体, 不仅能有效抵御细菌、病毒的侵入和浮游动物的摄食(Hamm, 2000; 王小冬等, 2012), 而且能够产生溶血性毒素、二甲基硫化物(DMSP/DMS)及硫丙酸等化合物毒害海洋生物(Van Rijsselet al, 2007), 囊体衰亡后还形成大量泡沫物质,严重影响海洋生态系统的结构与功能, 危害渔业养殖(陈菊芳等, 1999; Hansenet al, 2003; 商文, 2006)。值得注意的是, 球形棕囊藻在山东近海历史形态学航次调查中没有出现, 但是在宏条形码航次中出现(Liuet al, 2022), 可能因为球形棕囊藻个体微小。据统计, 球形棕囊藻在山东近海暴发过8次赤潮, 2004年6月和2021年12月, 球形棕囊藻在黄河口和青岛胶南海域分别暴发了1 500 km2以上的特大规模赤潮(附表1)。

6.7 多纹膝沟藻

多纹膝沟藻藻体红褐色, 细胞呈宽纺锤形, 上壳倒锥形, 下壳锥形, 上下壳长几乎相等(梁玉波,2012)。2021年, 多纹膝沟藻在东营、烟台和危害暴发过5次面积均超过900 km2的大规模赤潮, 其中2021年10到11月在东营以北渤海海域暴发的血红哈卡藻和多纹膝沟藻双相型赤潮面积高达3 800 km2(附表1)。119个航次调查中, 有10次鉴定出了多纹膝沟藻。

6.8 具刺膝沟藻

具刺膝沟藻细胞小型, 藻体长30~60 μm, 上壳角状、圆锥形、顶角缓和、平截。两个底刺明显(梁玉波, 2012)。具刺膝沟藻在青岛、威海暴发过4次赤潮,其中2003年在青岛暴发过456.5 km2的较大规模赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有12次鉴定出了具刺膝沟藻。

6.9 米氏凯伦藻

米氏凯伦藻是世界性广布种, 细胞长15.6~31.2 μm,宽13.2~24.0 μm, 营游泳生活。细胞背腹面观近圆形,上锥部为半球形或宽圆锥形, 下锥部的底部中央有明显的凹陷, 右侧底端略长于左侧, 色素体10~16个。横沟位于细胞中央, 略靠上壳部, 始末位移为2倍横沟宽度。顶沟直, 始于横沟起点的右侧略上处, 经细胞顶部延伸至上壳部背部。纵沟入侵上壳部, 与顶沟形成一个明显的顶沟-纵沟连接结构(郭皓, 2004)。米氏凯伦藻能产生毒素, 通过食物链传递, 最终威胁人类健康, 并破坏生态环境(陈楠生等, 2021)。2005年6月, 渤海湾, 天津至滨州海域暴发了3 000 km2的特大规模米氏凯伦藻赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有9次鉴定出了米氏凯伦藻。

6.10 大洋角管藻

大洋角管藻细胞圆柱形, 直径20~50 μm, 壳面略凸成弧形, 胞间隙小, 细胞壁薄, 领状纹不明显, 有休眠孢子(梁玉波, 2012)。2013年大洋角管藻在潍坊暴发过两次面积不足100 km2的赤潮(附表1)。119个航次调查中, 有22次鉴定出了大洋角管藻。

7 结论与展望

(1) 山东近海海岸线漫长, 水文情况复杂, 浮游植物和赤潮物种的生物多样性很高。在过去80余年内完成的119个航次调查中,共鉴定出659种浮游植物,包括硅藻415种、甲藻183种、绿藻21种、棕鞭藻19种、隐藻9种、定鞭藻7种、裸藻3种, 还有未定类的三深碎裂藻和原生动物红色中缢虫。在鉴定到的浮游植物中, 硅藻最多,甲藻次之。

(2) 尽管根据文献报道, 我国山东近海部分海域出现硅藻占比逐步下降, 甲藻占比逐步上升的情况,然而我们对航次文献调查的比较分析并没有发现明显的硅、甲藻组成比例的演替现象。

(3) 山东近海赤潮频发, 赤潮物种种类十分丰富。119个航次共统计到155个赤潮物种, 以硅藻(78种)和甲藻(67种)为主, 还包括棕鞭藻(5种)、定鞭藻(2种)、隐藻(1种)、未定类的三深碎裂藻(Ebria tripartite)和红色中缢虫(Mesodinium rubrum)。中肋骨条藻、旋链角毛藻、尖刺伪菱形藻、夜光藻和短角弯角藻是统计次数最多的赤潮物种。155赤潮物种中, 118个物种的18S rDNA V4区序列得到解析, 为未来通过宏条形码方法鉴定赤潮物种提供参考。

(4) 迄今山东近海历史航次资料十分丰富, 但是不同航次之间统计的浮游植物相似度较低, 主要原因在于: 首先, 航次目的可能不同, 有的航次只聚焦于硅藻; 其次, 在航次采样方面, 调查站位、时间、方法以及样品处理方式等迥异, 导致航次物种数目和种类差异很大; 最后, 基于形态特征的浮游植物鉴定受浮游植物的细胞大小、不同物种的形态相似性和固定过程中细胞的稳定性的影响, 并且受研究人员经验的影响很大, 导致鉴定的物种种类可能存在差异。通过运用适当的分子标记, 宏条形码方法可以鉴定出形态学方法难以鉴定到的物种, 如形态相似的隐存种, 细胞个体很小的物种和固定过程中细胞不稳定的物种, 而且可以排除由于鉴定者经验不同产生的影响。

综上所述, 我们可以通过加强航次采样站位布局, 开展时间序列采样, 优化和统一采样方法, 并将形态学方法与分子方法相结合, 完成赤潮物种组成及动态变化分析。这将有助于我们掌握山东近海赤潮物种的变化规律, 预测赤潮的暴发并开展相应的防控, 从而降低由赤潮带来的经济损失。