油梨突脐蠕孢叶斑病病原菌鉴定及防治药剂室内筛选

2023-10-17王晓宇徐冬英王彤彤卢艳春谭德锦杨志强

王晓宇,徐冬英,王彤彤,卢艳春,谭德锦,杨志强,蒋 婷

(广西壮族自治区农业科学院广西南亚热带农业科学研究所,广西崇左,532200)

油梨Perseaamericana,即鳄梨,又称牛油果等,原产于拉丁美洲[1],我国于1918年引进,现在广西、广东、海南等地均有广泛种植[2]。油梨果实富含多种蛋白质、维生素,因其营养价值极高,近年来市场需求量逐年增加[3]。随着油梨种植面积不断增大,病害对油梨产业造成的影响也日益严重。目前,已报道的油梨病害主要有樟疫霉(Phytophthoracinnamomi)根腐病[4]、拟盘多毛孢(Pestalotiopsissp.)梢枯病[5]、小穴壳(Dothiorellasp.)溃疡病[6]、南方灵芝(Ganodermaaustrale)茎腐病[7]、可可毛色二孢(Lasiodiplodiatheobromae)果腐病[8]、果实炭疽病(Colletotrichumjiangxiense)[9]、多主棒孢(Corynesporacassiicola)叶斑病[10]等。

2021年,在广西崇左市油梨种植区发现1种叶斑病,对其进行病原菌分离、致病性测定及病原菌鉴定后,确定其病原菌为突脐蠕孢Exserohilumrostratum,此前未见相关报道,将该病害命名为油梨突脐蠕孢叶斑病。现对该病害进行病原菌生物学特性研究及防治药剂筛选,为其防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 培养基和供试药剂

马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA),北京三药科技开发公司制作;麦芽汁琼脂培养基(MA),青岛日水生物科技有限公司制作。PSA、Czapek、CMA、OMA、V8培养基参考文献配制[11]。

杀菌剂包括250 g/L吡唑醚菌酯乳油,巴斯夫植物保护(江苏)有限公司产;10%苯醚甲环唑水分散粒剂,先正达南通作物保护有限公司产;40%百菌清悬浮剂,日本史迪士生物科学株式会社产;430 g/L戊唑醇悬浮剂,拜耳股份公司产; 40%腈菌唑可湿性粉剂,美国陶氏益农公司产。

1.2 样品采集与病原菌分离

2021—2022年在广西崇左市彬桥及龙北的油梨种植基地,采集发病叶片带回试验室进行病原菌分离及纯化[12-14]。采用组织分离法从病健交界处切取5 mm×5 mm组织块,用75%酒精消毒10 s,0.1%升汞消毒1 min,无菌水冲洗3次,每次60 s,用灭菌滤纸吸干水分,放入PDA平板中培养。挑取菌落边缘纯化,从多个生长相同的纯化菌株中选择生长良好的菌株1株,编号ZSQ001,保存于4 ℃冰箱备用。

1.3 致病性测定

菌丝块接种法:将分离菌株ZSQ001在PDA上培养5 d后,用直径8 mm打孔器从菌落边缘取菌丝块,分别进行嫩叶和老叶致病性测定。使用75%酒精消毒健康无病叶片,设置有伤和无伤两个处理,接种病菌菌丝块,以接种无菌PDA作为对照,每处理接种5片叶,重复2次。孢子悬浮液接种法:将菌株ZSQ001在PDA上培养7 d,用无菌水冲洗孢子,无菌纱布过滤菌丝后制成104个/mL孢子悬浮液,喷雾法喷雾幼苗孢子悬浮液10 mL接种,以喷雾无菌水作为对照,每处理接种3株,重复3次。两种方法接种后观察症状,分离接种后发病叶片病原菌,对比接种菌株,进行科赫氏法则验证。

1.4 病原菌鉴定

1.4.1 形态鉴定 参照文献[15]的方法,观察菌落形态,从PDA培养基上挑取孢子,在显微镜下观察、拍照并测量其分生孢子大小。

1.4.2 分子鉴定 使用OMEGA Fungla DNA Kit试剂盒提取供试真菌DNA,使用引物ITS1(5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGC-3’)和ITS4(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)、引物LROR(5’-ACCCGCTGAACTTAAGC-3’)和LR5(5’-TCCTGAGGGAAACTTCG-3’)、引物gpd1(5’-CAACGGCTTCGGTCGCATTG-3’)和gpd2(5’-GCCAAGCAGTTGGTTGTG- C-3’)分别对ITS、LSU和GAPDH基因序列进行PCR扩增[16]。50 μL PCR反应体系,2×FastTaq Premix 25 μL、菌株DNA模板2 μL 、10 μmol/L引物各2 μL,加ddH2O补足至50 μL。PCR 反应程序:95 ℃预变性10 min;95 ℃变性30 s,54 ℃退火30 s(退火温度根据不同引物进行调整),72 ℃延伸30 s,30 个循环;72 ℃延伸10 min。利用1%琼脂糖凝胶电泳对PCR产物进行检测,将扩增产物送至海口基睿生物科技有限公司测序。将所获得序列在NCBI上Blast比对,并提交序列,使用Sequence Matrix软件进行序列拼接,使用MEGA6.0软件以最大似然法(Maximum Likelihood)构建系统发育树。

1.5 病原菌生物学特性测定

不同温度的影响:病原菌培养5 d后,用直径8 mm打孔器从菌落边缘取菌块,将菌块接种在PDA培养基上,分别放置于15、20、25、28、30、32、35、40 ℃培养箱培养,每处理重复4次,5 d后使用十字交叉法测量菌落直径。

不同培养基的影响:病原菌培养5 d后,用直径8 mm打孔器从菌落边缘取菌块,将菌块分别接种于PDA、PSA、CMA、OMA、V8、Czapek和MA培养基上,放置于28 ℃培养箱培养,每处理重复4次,5 d后使用十字交叉法测量菌落直径。

不同pH值的影响:使用1 mol/L HCl和1 mol/L NaOH溶液分别调节PDA培养基pH值至2、3、4、5、6、7、8、9、10、11,分别接种菌块后置于28 ℃培养箱培养,每处理重复4次,5 d后使用十字交叉法测量菌落直径。

不同光照条件的影响:将病原菌接种在PDA培养基上,在相同培养温度条件下分别设置光照24 h、黑暗24 h和光照12 h+黑暗12 h 3个处理,每处理重复4次,5 d后使用十字交叉法测量菌落直径。

1.6 药剂室内筛选

设置250 g/L吡唑醚菌酯乳油100、50、20、10、5 mg/L,10%苯醚甲环唑水分散粒剂1、0.5、0.1、0.01、0.005 mg/L,40%百菌清悬浮剂5、1、0.5、0.1、0.01 mg/L,430 g/L戊唑醇悬浮剂10、1、0.5、0.1、0.01 mg/L,40%腈菌唑可湿性粉剂10、1、0.5、0.1、0.01 mg/L,使用菌丝生长速率法[17]测定5种供试杀菌剂对病原菌的抑制效果。在超净工作台中将不同浓度供试药液加入PDA培养基中,配置成不同浓度含药培养基,选取培养5 d的病原菌,用直径8 mm打孔器从菌落边缘取菌块,将菌块接种至含药培养基上,以不加药液的PDA培养基作为对照,放置于28 ℃培养箱培养,每处理重复4次,5 d后使用十字交叉法测量菌落直径,计算各杀菌剂的抑菌率。抑菌率=(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照菌落直径×100。

1.7 数据处理

使用Excel 2021整理数据,使用DPS 9.0进行差异显著、毒力回归方程、EC50、相关系数等分析计算。

2 结果与分析

2.1 油梨突脐蠕孢叶斑病症状

油梨突脐蠕孢叶斑病主要为害油梨下层叶片,发病初期,叶片出现近圆形小黑点,斑点大小约2 mm,边缘不整齐;随后病斑扩大,近圆形,边缘深褐色,中间褐色,病部有黑褐色霉状物;发病后期,病斑扩展为不规则形(见图1)。经调查该病害在广西崇左市彬桥、龙北等地油梨种植园的发病率为40%~55%。

图1 油梨突脐蠕孢(Exserohilum rostratum)叶斑病发病症状

2.2 致病性测定

嫩叶接种病菌菌块4 d后,刺伤接种和无伤接种均发病,接种部位变褐;7 d后病斑逐渐扩展,与田间发病症状相同,对照(灭菌PDA)无明显变化。老叶接种病菌菌块7 d后,刺伤接种部位发病变黑,与田间发病症状相同,对照(灭菌PDA)无明显变化;无伤接种部位未发病。喷施病菌孢子悬浮液7 d后,叶片上出现小黑点,与田间发病初期症状一致(见图2)。取接种后发病叶片分离病原菌,分离菌株与供试菌株ZSQ001形态一致,表明菌株ZSQ001为该病害的病原菌。

图2 菌株ZSQ001致病性测定

2.3 病原菌鉴定

2.3.1 形态鉴定 在PDA培养基上,菌株ZSQ001菌落圆形,边缘整齐,中间灰黑色,边缘灰白色,菌丝浓密。分生孢子棒状,褐色,大小(64.36~85.10) μm×(10.77~17.92) μm,有假隔膜5~10个,基部钝圆,脐点从基细胞明显突出。分生孢子梗黑褐色,单生,柱状,不分枝,多隔膜(见图3)。依据形态学特征初步鉴定菌株ZSQ001为突脐蠕孢属(Exerohilumsp.)真菌[18]。

图3 菌株ZSQ001形态特征

2.3.2 分子鉴定 测序后获得菌株ZSQ001的ITS序列为541 bp(登录号:ON248467),GAPDH序列为539 bp(登录号:ON489077),LSU序列为857 bp(登录号:ON366383)。将上述序列在NCBI上进行BLAST对比,结果显示,该菌的ITS序列与Exserohilumrostratum(登录号:MT524320.1)的同源性达到100%,GAPDH序列与E.rostratum(登录号:MW091458.2)的同源性达到99.42%,LSU序列与E.rostratum(登录号:MT516299.1)的同源性达到99.66%。将所获得3个基因序列按照GAPDH-ITS-LSU顺序进行拼接,并在NCBI数据库中选取相关基因序列(见表1),共同构建系统发育树(见图4)。结合形态学鉴定结果,将该菌确定为突脐蠕孢Exserohilumrostratum。

表1 Exserohilum sp.,Setosphaeria sp.和Bipolaris setariae菌株及其相关基因序列登录号

图4 菌株ZSQ001基于GAPDH-ITS-LSU序列的系统发育树

2.4 病原菌生物学特性

菌株ZSQ001在15~40 ℃均能生长,最适生长温度28 ℃;7种培养基中,PDA和OMA培养5 d时菌落直径最大,但OMA培养基上菌落菌丝稀薄,说明PDA培养基为该病原菌最适培养基;pH值2~11培养基上该病原菌均可生长,最适pH值7;不同光照条件下,该病原菌的菌落直径差异显著,黑暗24 h条件下菌落直径最大,说明该病原菌适合在黑暗条件下生长(见表2)。

表2 不同培养条件下菌株ZSQ001(Exserohilum rostratum)菌落生长情况

2.5 防治药剂筛选

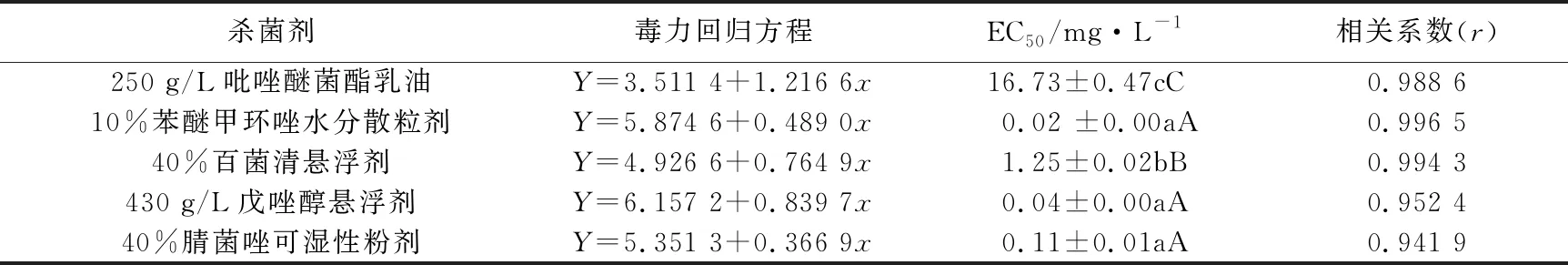

5种药剂对菌株ZSQ001均有不同程度的抑制效果,其中,10%苯醚甲环唑水分散粒剂、430 g/L戊唑醇悬浮剂和40%腈菌唑可湿性粉剂对菌株ZSQ001生长的抑制效果最好,其EC50分别为0.02、0.04和0.11 mg/L,与250 g/L吡唑醚菌酯乳油和40%百菌清悬浮剂的EC50差异显著(见表3)。

表3 5种杀菌剂对菌株ZSQ001(Exserohilum rostratum)的室内毒力比较

3 讨论与结论

突脐蠕孢(E.rostratum)属丝孢纲(Hyphomycetes)丝孢目(Moniliales)突脐蠕孢属,在我国广西、海南、山东、河南等地均有分布[19-22],可侵染香蕉、玉米、甘蔗、水稻、大豆等多种植物[23-25];鲜见突脐蠕孢侵染油梨的相关报道。突脐蠕孢除了侵染经济作物外,还具有开发微生物除草剂的潜力[26-27],明确致病范围对该菌后续开发利用具有重要意义。

对广西崇左油梨种植基地发现的油梨突脐蠕孢叶斑病病原菌进行生物学特性测定发现,该病原菌菌落生长的最适温度28 ℃,最适培养基为PDA,最适pH值7,黑暗条件有利于该菌生长。林善海等[19,28]研究发现,突脐蠕孢(E.rostratum)最适生长温度28 ℃,最适pH值6.5,燕麦、米糠、象草培养基对菌株的营养生长较PDA有利。不同菌株间最适pH值、培养基存在差异,可能与试验设计及病原菌的寄主及采集地点不同有关。室内药剂筛选结果表明,10%苯醚甲环唑水分散粒剂、430 g/L戊唑醇悬浮剂和40%腈菌唑可湿性粉剂对菌株ZSQ001生长的抑制效果最好,这与戴利铭等[29]的研究结果基本相同,可将苯醚甲环唑、戊唑醇和腈菌唑作为防治油梨突脐蠕孢叶斑病的主选药剂。

本研究主要从病原菌的分离鉴定、生物学特性及防治药剂筛选等方面对油梨突脐蠕孢叶斑病进行研究,研究结果对油梨突脐蠕孢叶斑病发生和防治具有参考价值。该病菌的寄主范围,及其对不同品种油梨致病性有待进一步研究。