“双减”政策下的数学作业设计策略

——以六年级《数学》上册“圆”单元为例

2023-10-17孙裕超

孙裕超

(湖州市吴兴区八里店镇常路学校,浙江 湖州 313000)

0 引 言

在新时代教育发展理念与思路的引领下,2021年7月“双减”政策落地.这不仅是对我国教育生态的重大调整,也是我国教育理念的重大变革.学生作业负担是“双减”政策直接指向的问题之一,而进行作业设计改革及作业类型结构改革是推进作业系统改革的主要攻关方向.

“双减”政策对全面压减作业总量和时长,减轻学生过重的作业负担提出了五条建议:健全作业管理机制;分类明确作业总量;提高作业设计质量;加强作业完成指导;科学利用课余时间[1].对数学学科,学生的作业负担主要来源于两方面:一是体力负担,重复低效的作业较多,耗时较多;二是心理负担,所有试卷统一难度,内卷形势下题目难度拔高.本文基于这两方面的负担,以六年级《数学》上册“圆”单元的课后作业为例,对小学数学作业设计进行思考与探索.

1 传统数学作业设计问题

在以往的教学中经常出现以下场景:

师:今天的作业是完成课堂作业本一页和……

生:“全程一页,还有口算一页.” 并作出一脸无奈状,小声嘀咕:“每天都是作业本、全程和口算,我们都知道的.”

学生对作业没有期待,也没有激情,仿佛习惯了这一切,接下来就是机械地完成这些作业.可见,传统数学作业设计存在以下问题:

(1) 整齐划一,缺乏设计.教师认为课外作业就是课后布置给学生的任务,布置的内容拘泥于课堂知识与教材,以“整齐划一”为目标,统一作业量、统一答案、统一批改.这不仅忽略了学生个体心智的差异,以及学生已有的生活经验和知识水平,还忽略了学生的创造性和综合素质的培养.

(2) 海量作业,劳心劳力.为使学生掌握各种题型的解题方法,达到熟能生巧,教师往往会漫无目的地布置大量课后作业,且重复和机械的作业较多.这样的作业布置只会增加学生的体力负担,使学生劳心劳力,却事倍功半.

(3) 知识散乱,不成体系.教师布置作业缺乏条理与层次,一课一布置,作业设计拘泥于单一的知识点,导致学生不断地重复低阶思维的练习,无法形成知识体系.小学高年级的数学练习光靠一个知识点是不能解决的,还需要调动全面的知识.若学生长期进行散点式的作业练习,其解决问题的能力会不断下降.

2 “双减”数学作业设计策略

在“双减”政策下,作为教师,只有在设计作业时想到学生的学习需求、感兴趣的点,考虑到学生发展所需要的能力,并将这种需求融入数学作业中,才能使作业真正发挥育人的功能.合理而又有创意的数学课外作业设计,不仅能够帮助学生更好地掌握数学基本知识与技能,还能在减轻学生体力和心理负担的基础上,使学生在构建知识框架、数学思维和情感态度等多方面得到提升与发展.

2.1 理解+驱动,使作业更有温度

理解为先的教学模式是由美国教学改革专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格提出来的,简称UbD理论.该理论的重点在于“理解”和“逆向”.诸多教师基于该理论提出了“大任务”“大概念”“关键问题”等设计思路[2].理解先行,即从学生的学习目标出发,根据学生的学习需求和反馈情况设计由浅入深、由主到次的教学环节.逆向评价,即注重切实有效的教学评价,注重评价反馈,对目标作出既定的评价.

2.1.1 尊重理解为先,预留“前瞻性”作业

无论是理解先行还是逆向评价都能在数学教学中助力“双减”,让学生在有限的时间里学习更深层次的知识.在作业设计方面,基于“理解先行”,教师可以在上课前根据课堂教学目标预设前瞻性作业,以了解学生的最近发展区,从而在教学中进行合理的任务驱动.

例如,在六年级《数学》上册“圆的认识”一课的教学中,笔者布置学生在课前完成两个任务,分别是 “用圆规画出一个圆”和“不用圆规画出一个圆”.作业清单如下:

画圆挑战

1.用圆规画圆

操作方法:______________________________

2.不用圆规画圆

操作方法:______________________________

3.两者之间有什么联系?

学生对这两个任务进行思考、辨析、操作,部分学生只能完成用圆规画圆,还有部分学生能够两人合作利用线和粉笔在操场上画圆,还有的学生会利用线和图钉画圆等.在填写“两者联系”的过程中,学生会领悟并逐渐归纳出圆的本质,即到定点的距离等于定长的点的轨迹的集合.在此基础上教师再进行教学,学生便能够很顺利地认识圆的圆心、半径和直径等知识.

通过这样的前瞻性作业进行任务驱动,教师能够及时地对学生的已有知识理解进行评价,并在课堂上采取相应的教学措施,让教学事半功倍,从而减轻学生的课堂负担.变巩固性作业为前瞻性作业,能使学生不再只是掌握表面浅显的知识,而是能理解知识的本质,获得方法的引领和思想的启迪.

2.1.2 调动多种感官,开发“多维性”作业

传统作业形式单一,大多需要学生通过书写完成,这种枯燥的形式无法调动学生的积极性,导致作业布置缺乏有效性.基于此,教师可以遵循开放的原则,以学生的年龄特点为基础,设计能够调动学生多种感官并能发展学生多元智能的作业.

数学作业开放题的设计具有研究的性质,遵循“低入、多思、高出”的原则[3].这样的作业设计可使每位学生基于自身不同的知识储备和思维水平,在作业完成的过程中进行思考与学习,提高动手、动口、动脑能力,并获得属于自己的进步与发展.

例如,在教学《圆》这一单元的“解决问题”一课前,笔者让学生完成以下驱动作业:

找一找:请你在生活中找到“外方内圆”或“外圆内方”的设计.

画一画:请你以找到的设计为素材,测量并绘制在作业纸上.

算一算:请你想方法计算正方形和圆的面积.

说一说:根据前面的研究结果,说说你的发现.

查一查:在中国传统文化中,方与圆具备哪些深刻的哲理内涵.

这份作业涉及多种感官,有5个维度的选择,学生可根据自身能力选择完成.“找一找”“画一画”这两个作业涉及的知识点是圆和正方形的绘制,是这节课的知识基础,思维水平较低的学生也可以完成,这两个“低入”的选项让作业更有温度.围绕一个知识点的多维度作业具有较大的思维空间,对“算一算”“说一说”这两个作业,不同的学生会有不同的想法,此为“多思”.教师可以通过这份作业了解学生的思维水平,在课堂上进行针对性的教学,从而引导学生进行思维跨越,此为“高出”.

这一单元类似的作业设计还有“找、画、比、做、算、议,学习扇形”等.多维性作业符合“双减”形式,不仅能够减轻学生在作业方面的体力负担和心理负担,还能提升学生完成作业的成功体验.

2.2 趣味+融合,使作业更有热度

新课程标准指出:“数学教学活动必须激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生思考”[4].小学生对生动、新颖的事物有着极大的兴趣,因此在设计数学课外作业时,教师应注重趣味性,逐步激发学生的作业兴趣,使其产生一种内在的需求感,从而使学生爱上有趣又融合的作业,继而减轻学生完成作业的心理负担.

2.2.1 调动学习兴趣,巧设“趣味性”作业

教师应在领会教材编排意图的基础上,找到书本知识的生长点,使作业题型“趣”起来、“新”起来、“活”起来、“奇”起来.这样的作业设计可使学生的思维始终处于积极状态,有利于激发学生强烈的好奇心和旺盛的求知欲.

例如,在教授完“圆”单元后,教师可以请学生阅读数学绘本《咕噜咕噜PK赛》.该绘本将圆的知识蕴藏在趣味比赛游戏中,通过丰富的画面、具象的表达缓解学生在学习过程中的负面心理,并对其学习兴趣、探究兴趣和思维能力的培养有着积极的促进作用.

在学生阅读完绘本后,教师可布置以下作业:

“滚动”PK赛

活动要求:

1.小组合作,用硬纸板制作一个圆形、一个三角形和一个正方形,在平坦的地面上滚动,观察并描绘图形的运动轨迹.

2.思考:①为什么汽车的轮胎是圆形的,利用了什么原理?②如果车轮是正方形的,为保持车辆的平稳行驶,道路应该是什么样子的?

这个作业取材于数学绘本《咕噜咕噜PK赛》,真实的“滚动”PK赛能让学生深刻理解同一圆半径都相等的性质.将被动式的输入模式转化为主动式的输出模式,并结合真实操作再思考的过程可以增强学生对知识的理解与记忆.

阅读数学绘本和真实PK赛不同于以往书写式的传统数学作业,其增加了趣味元素,让作业变得新奇有趣,并将多个知识融入一个有趣的作业中,使作业不再劳心劳力.贴近生活的数学学习素材符合小学生的认知发展水平,更具吸引力和趣味性,有助于学生用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界.

2.2.2 注重学科渗透,设计“多元性”作业

加强学科之间的整合,是“双减”政策对教育质量提出的挑战,不同的学科应相互沟通、相互补充、相互渗透、相互吸取[5].“双减”政策注重拓宽学习和运用的领域,注重跨学科的学习,旨在让儿童发现和激活自身潜能,让学生参与实践活动,并在实践活动中将潜能转化为外显能力,从而引导学生的专业选择和职业发展.数学教学得法于课内,得益于课外.具有融合性质的“多元性”作业可以实现数学知识从课内到课外、从点到线再到面、从已知到未知的延伸.

例如,“圆的设计”一课,其实是一个实践性内容,是为让学生进一步掌握用圆规画图的技能,在尺规作图中体会和欣赏数学的魅力.因此,笔者让学生用“圆”这一元素画海报,结果学生们画出了精彩纷呈的作品,见图1和图2.

图1 学生作品一

图2 学生作品二

这种富有趣味性的数学作业让学生在数学与美术两门学科的融合下体验实践的乐趣,品尝知识的甜趣,“玩”出了无尽的数学味.这样的作业设计不仅能够促进学生对圆特征的进一步认识,还能够提高学生动手操作能力和数学审美能力.

例如,在跨学科项目“凤仙花成长档案”这个作业设计中,笔者设置了6个活动项目,其融合了数学、科学、语文和劳动等学科,其中有3个活动以数学学科为主题.与《圆》单元相关的是活动六:切割与思考.本活动主要是切割凤仙花的根和茎,联系图形的周长与面积,思考为什么植物的根和茎的横截面是圆形的,并借助此活动学习“周长相等时,封闭图形中圆的面积最大”的知识.

这种融合多门学科的多元性作业,以种植凤仙花的实际问题为载体,将学生自始至终置于真实的活动中,让学生循着活动任务的指引,在思考、交流、倾听、争论和发现中学习多学科知识,并逐步完成对相应知识的理解和深化,充分发挥其主体作用.

多元性的课外作业体现了学科间的渗透,不仅能够巩固学生课内所学知识,还能够将学生的学习空间拓展到实践中,使知识得到最大化的延伸和迁移,使学生获得现代社会所需要的实践能力,提高学生的综合素养.

2.3 层次+选择,使作业更有广度

学生之间存在数学学习能力方面的客观差异,学生的这些差异在课外作业中应得到更为有效的尊重与关注.如果教师忽略学生学习能力的差异,布置“一刀切”的课外作业,就无法满足不同学生之间的作业需求.因此,教师可以多为学生提供多层次的、“自助餐”式的、可选择的作业供其挑选.多层次、可选择的作业,不仅能够解决传统作业过分追求整齐划一的问题,还能使作业更有广度,从而激发学生的做题欲望.

在教学时,教师可以为学生提供 “A、B、C”三类作业.A类题:基础能力训练题;B类题:知识能力拓展题;C类题:思维训练拔高题.学生可自由选择三类题中的某一类或某几类进行解答,每类题完成度良好给一颗星,完成度优秀给两颗星,用合理评价引领作业练习.

例如,在学习完“圆的面积”一课后,可布置以下分层作业:

A类题:

(1) 求图3中各圆的面积.

图3 题图

(2) 已知两个圆的直径之比是4∶6,它们的半径之比是( )∶( ),它们的周长之比是( )∶( ),它们的面积之比是( )∶( ).

(3) 同学们在操场上围成圆圈做“丢手绢”游戏,乐乐绕圆圈跑一圈跑了12.56 m.那么,同学们所围成的圆圈的面积是多少平方米?

B类题:

(1) 根据图4中的已有信息,你能间接得知什么信息?

图4 题图

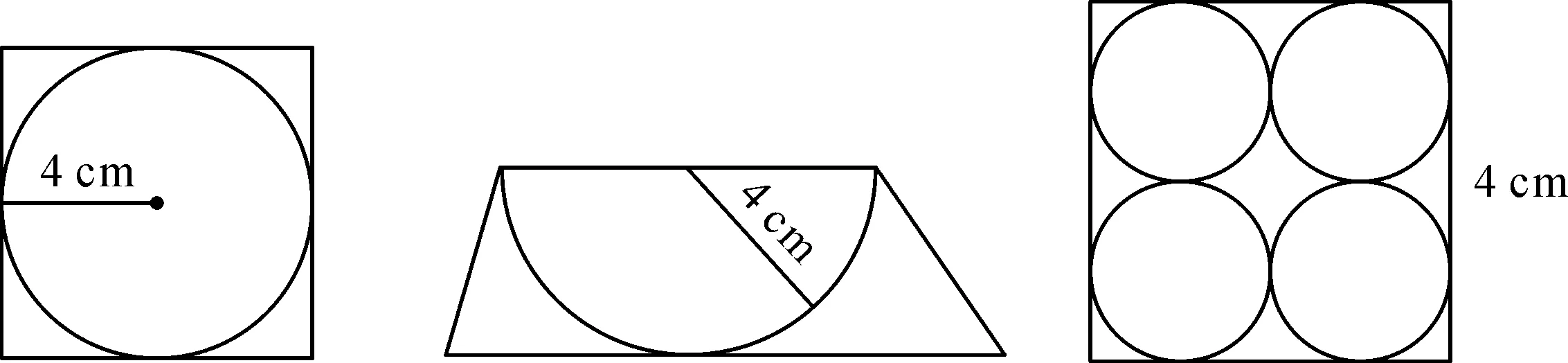

(2)求图5中阴影部分的面积.

图5 题图

(3)根据图6中的信息,求圆的面积.

图6 题图

C类题:

(1)《九章算术》记载着一种求圆面积的方法:“周径相乘,四而一”,即用圆的周长和直径相乘,再除以4,就可以得到圆的面积.利用这个公式计算直径为8 m的圆的面积,并用在教材上学习过的计算方法验证其结果是否正确.

(2)已知圆的直径是10 cm,如果把圆平均分成16份,并拼成三角形或梯形(图7),你还能推导出圆的面积吗?

图7 题图

这份作业的A类题是基础能力训练题,即已知圆的半径、直径或周长,求圆面积.这是这节课基本的数学知识与技能,要求每一位学生都要掌握,以提高学生求圆面积的速度和正确率.B类题是知识能力拓展题,其聚焦大观念“分析”,联结平面图形的整体知识,孕伏了寻找组合图形间接条件的知识点,目的是训练学生寻找间接条件的能力,在强化新知的同时丰富学生的思维体验.C类题是思维训练拔高题,聚焦圆面积公式的推导与再推导,引导学生在课余时间关注中国古代的数学智慧,牢固掌握圆面积公式,发散学生的思维.

这种分层次、多梯度、可选择的课外作业设计,找准了学生的最近发展区,满足了不同层次学生的学习要求[6].每个学生可以根据自己的能力进行自由选择,部分学生虽然前期只能完成简单的习题,但在进行知识内化后可以挑战更高层次的习题,努力向思维更高的课外作业题挑战,完成逐级突破.这样能让不同的学生在不同的学习阶段锻炼灵活运用知识的能力[7].

3 结 语

“双减”政策不是简单、粗暴地取消或减少学生的作业,而是着眼作业的精巧设计,从一道练习作业题中取得最大可能的效果.数学作业的精巧设计,可使作业更有温度、热度和广度,既有助于巩固和消化所学知识,又有助于构建知识网络,提升学生的数学思维,让数学作业真正做到行之有效、做之有效,从而最大限度地减轻学生的体力负担和心理负担.