土传病害防治技术进展及面临的挑战

2023-10-16曹坳程张大琪方文生宋兆欣任立瑞李青杰李文静王秋霞颜冬冬

曹坳程, 张大琪, 方文生, 宋兆欣, 任立瑞, 李青杰,李文静, 王秋霞, 颜冬冬, 李 园, 靳 茜, 郝 征

(1. 中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;2. 河北省土传病害绿色防控技术创新中心,保定 071000)

近年来,随着高附加值作物的连年种植和保护地的发展,土传病害逐年加重,如果不及时干预,严重时会导致作物绝收。土传病害包括由病原细菌、真菌、线虫、病毒等引起的病害,通常具有以下特点:病原种类多、寄主范围广、隐蔽性强、传播速度快、危害面积大、治理艰难等。在防治土传病害时,采用单一,特别是具有针对性的药剂,如杀真菌、细菌、线虫、病毒的药剂,不仅难以达到理想的防治效果,而且会使病原物产生抗药性。另外,由于作物耕作层土壤重达150 t/667m2以上,防治这些有害生物需要的药剂量会很大,采用接触性的药剂,由于难以分布均匀,很难直接杀死病原生物。未杀灭的病原生物随着水流和农事操作又会继续传播危害。因此土传病害的防治需要采用一些特殊的措施和方法,并且通常需要借助机械。将化学与非化学技术联合使用是国内外广泛采用并且有效的措施。常用的土传病害防治技术见图1。本文将详细总结防治土传病害常用的各种技术措施以及它们的优缺点,提出土传病害防治面临的挑战以及需要解决的问题,为土传病害的有效防治提供参考。

图1 土传病害防治技术Fig.1 Soil-borne disease prevention technologies

1 土传病害防治技术进展

由于土传病害的发生具有较强的隐蔽性和极强的传染性,导致其防治较为困难,因此,土传病害的防治通常以预防为主,尽可能避免在种植田引入土传病原菌或带病种苗。土传病害发生后,则需要通过化学和非化学防治技术进行及时干预。

1.1 农业防治技术

1.1.1抗性品种及嫁接

抗性品种和嫁接技术是农业生产中主要的防治技术[1]。对一种或多种土传病原体具有抗性或耐受性的商业品种可用于控制多种土传病害[2]。Li等[3]的研究表明,对恶疫霉Phytophthoracactorum和炭疽菌Colletotrichumspp.引起的根腐病和冠腐病具有抗性的改良草莓品种不仅能提高果实质量,而且不会降低受溴甲烷淘汰影响的草莓种植者的经济收益。土传病原细菌引起的病害如青枯病、软腐病极难防治,针对这类病害选育抗病品种是良好的解决方案。魔芋软腐病是一种细菌性毁灭性病害,在湖北省恩施市农业科学院的努力下,培育了抗软腐病的魔芋品种‘鄂魔芋1号’,实践表明,抗病品种使软腐病发病率降低了20%[4],成功解决了魔芋生产中的重大难题。

然而,我们应当注意抗性品种并不具有永久的抗病性,在极有利于病害发展的田间条件下,抗性基因型并不总是具有完全的保护作用。在作物严重感染病原菌的情况下,可能会出现新的病原体小种感染抗性品种。例如含有MI基因的抗根结线虫的番茄品种对南方根结线虫Meloidogyneincognita具有良好的抗性,但若在高温和盐碱地栽培,抗性则会丧失[5]。

1.1.2阻截传播

土传病害具有很强的传染性,病原菌会随水、农事操作而传染,因此阻截传播是重要的农业措施。水源的处理和避免水流通过污染的区域也是防治土传病害的关键措施。采用塑料薄膜隔离土壤是常用而有效的方法[6]。

1.1.3深翻

深翻即采用机械将深层土壤翻至土壤表层。在大田作物如小麦和大豆根腐病严重的区域,通过深翻土壤,可降低病原菌的种群数量,同时配合种子处理技术,可减轻土传病害的危害[7]。

1.1.4轮作

合理的轮作模式,可减轻土传病害的发生,特别是3年以上的水旱轮作是控制土传病害的有效措施[5]。但是随着高附加值作物集约化种植模式的发展,轮作措施较难实现。

1.1.5无土栽培

无土栽培是一种避免接触土壤的土传病害防治技术。随着无土栽培技术的成熟,成本在不断地降低,投入产出比越来越高,这项技术已成功应用于蔬菜、草莓、花卉等。近年来,随着水培和雾培等新技术的发展和进步,使无土栽培这一技术在防治土传病害上具有独特的优势。特别是,基于无土基质和水培的漂浮系统已经取代了溴甲烷在烟草幼苗生产中的应用[8]。

1.2 生物防治技术

1.2.1生物熏蒸

生物熏蒸是指将植物残留物施入到土壤,在植物分解过程中释放挥发性化合物来控制土传病害的技术[9]。目前生物熏蒸已成为一项环境友好型的溴甲烷替代技术[10]。

芸薹属Brassicaceaespp.[11]植物是主要的生物熏蒸材料。多项研究表明芸薹属植物能有效防治土传病原物,增加作物产量[12-14],且生物熏蒸可以在不损害土壤健康或改变线虫群落结构的前提下有效地防治植物寄生线虫[15]。

随着对农业生产探究的不断深入,生物熏蒸材料已不再局限于芸薹属植物。一些葱属Allium植物[16],药用植物如亚香茅Cymbopogonnardus、土荆芥Dysphaniaambrosioides[17],印楝Azadirachtaindica[18]、薰衣草Lavandulaspp.[19]等,家畜粪便如鸡粪以及富含氮的化合物都可用作生物熏蒸材料。Zhang等研究了鲜鸡粪作为生物熏蒸材料对草莓生长的影响,发现鲜鸡粪显著提高土壤有机质含量、有益菌丰度和草莓果实品质,降低病原菌数量。但是连续使用5年后发现草莓产量出现降低趋势[20]。为了解决上述难题,Zhang等[10]又提出将化学熏蒸与生物熏蒸轮用的措施,在保证病原菌防治效果的同时也减少了50%的化学熏蒸剂的使用。

生物熏蒸效果会因病原菌种类和生命周期、植物生长和土壤条件的不同有所差异,因此在使用生物熏蒸技术时应综合考虑土壤和环境因素,目前生物熏蒸与太阳能消毒联合使用,已成为重要的土传病害防治技术。

1.2.2厌氧消毒

厌氧消毒 (anaerobic soil disinfestation, ASD)被广泛用于多数高附加值作物生产中土传病害的防控[21-22]。在日本、荷兰、美国、中国等地区,ASD被广泛应用[23]。ASD技术的主要步骤包括在土壤中加入一定量的有机碳源,灌溉足够的水,并使用防水布保持密闭3周以上。ASD的作用原理包括通过厌氧土壤产生的酸性土壤环境,有机物分解产生的乙酸、丁酸等挥发性有机物,以及土壤微生物群落结构变化等杀死土传病原体[24]。

ASD需要借助完全不渗透性薄膜(totally impermeable film, TIF)来营造厌氧环境。但TIF的成本是ASD商业化的主要障碍之一,特别是在推广应用面积较大的地区[25]。因此需要进一步开发和评估塑料薄膜特别是生物塑料对于ASD技术的效果,降低草莓、果园等高附加值经济作物应用该技术的限制,以提高ASD技术的可持续性。另一方面,ASD技术使用的材料多为碳源[26],不同碳源产生的效果截然不同。建议农户在使用ASD过程中优先使用秸秆作为碳源,避免使用鸡粪和秸秆混合碳源的ASD技术,以保障农业生产的可持续发展。

1.2.3生防制剂

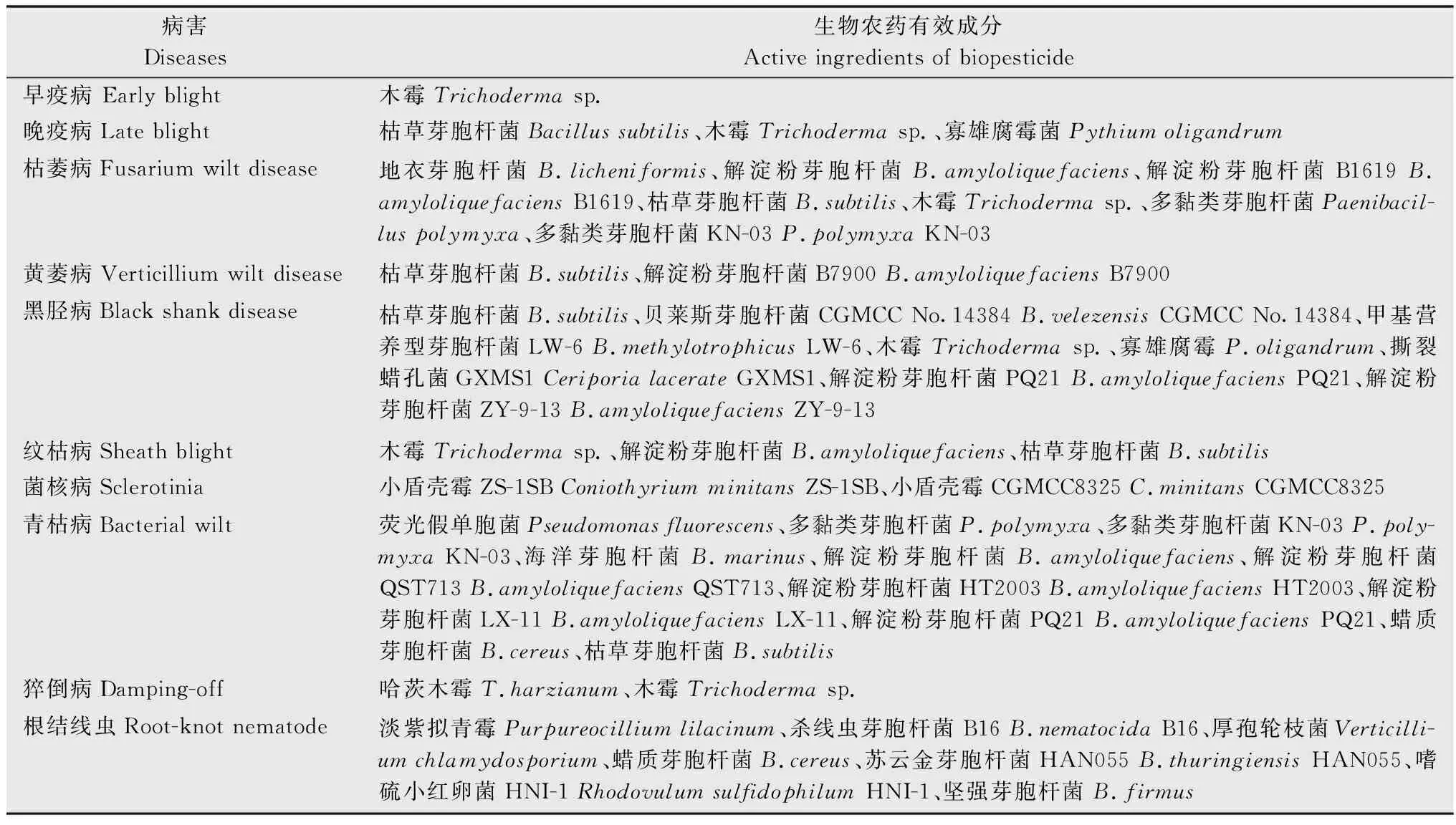

利用拮抗微生物进行生物防治是一种环境友好的控制土传病害的方法。已有大量的研究表明,使用有益微生物如重氮菌、有益细菌、生防制剂、植物根际促生菌可替代或减少化学药剂的使用。虽然,在过去几十年中,生防制剂防治技术在温室作物上取得了很好的效果,但实际应用的研究相对较少[27]。因为与温室相比,田间环境具有更多的不可控因素[27]。国内登记的用于防治土传病害的生物农药见表1[28]。

表1 我国登记的防治土传病害的生物农药Table 1 Biopesticides registered in China for the control of soil-borne diseases

1.3 物理防治技术

1.3.1太阳能消毒

太阳能消毒技术在一些夏季有较长空闲期的作物上广泛应用,如:草莓、蔬菜等。该方法是利用夏季持续的高温杀死土传病原生物。通常15 cm土层50℃保持30 min,可杀死根结线虫;60℃保持30 min,可杀死大部分真菌;70℃保持30 min,可杀死大部分细菌和杂草[29]。太阳能消毒技术与生物熏蒸或厌氧消毒配合使用,可取得更好的效果。太阳能消毒的要点是:保持土壤湿润,采用透明塑料布覆盖。如果有可能,起垄后安装滴灌带,然后覆盖塑料薄膜,这样有利于通过高温杀死深层的病原生物。

太阳能消毒技术发展至今,已在70多个国家得到应用。与大多数其他土壤消毒技术相比,太阳能消毒的优点是简单、易于应用和成本较低[30]。但这种方法需要依赖较长时间的高温天气,且土壤中没有作物。此外,它不能始终如一地控制某些病原体,如线虫[31]。

1.3.2火焰消毒技术

该技术是通过用天然气、丁烷等易燃气体作燃料,在短时间内产生800~1 000℃的高温,通过与土壤接触,杀死病原生物、地下害虫和杂草[32-33]。该技术的优点是:1)成本低;2)不用塑料布;3)处理过程中使用天然气为热源, 无二次污染, 无农药残留, 从根本上保障食品安全;4)省工省时, 不受天气季节影响, 不受环境及农业设施限制;5)消毒后即可种植下茬作物;6)操作简单,全机械化数控操作。

1.3.3微波消毒

微波消毒是指通过照射微波(频率为300 MHz~300 GHz的电磁波)产生热量从而达到杀菌杀毒的作用[34]。使用该技术时,通过高频振动、摩擦生热,微生物的分子结构会发生改变,如蛋白质和核酸会变性失活,导致微生物死亡。研究表明,土壤微波消毒能有效抑制杂草种子和真菌萌发[35]。Brodie等[36]的研究表明,在两次草莓田间试验中,微波处理降低了土传病原体的存活率,且草莓产量与溴甲烷处理的无显著差异。微波处理的效果取决于微波对土壤的热效应,影响因素主要有土壤温度、掩埋深度和辐射时间[35]。微波消毒具有效率高、速度快、作用后无污染等优点。适当的微波消毒处理方法还可以提高土壤肥力使植株长势茁壮。该方法可以与太阳能消毒技术结合使用。但是微波消毒操作较复杂,必须有专业的技术人员进行操作,而且设备制造成本和操作成本均较高,不适合棚内使用。

1.3.4电消毒技术

电消毒是指通过在土壤中通入直流电或正或负脉冲电流引起的电化学反应生成物以及电流来杀灭土传病原物、线虫、杂草等。电消毒过程中会释放出大量的酚类气体和原子氯气体, 在逸散过程中会杀灭引起土传病害的一些病原菌, 起到防治病害的效果[37]。

电消毒时,将处理后的电极埋入15~50 cm深的土壤中。为了提高土壤的消毒效果,土壤含水量应为35%~70%。对于根结线虫、韭蛆、蛞蝓等害虫必须在水淹状态下进行处理,处理时间在1~2 h。对于土壤微生物,譬如尖镰孢Fusariumoxysporum等既可以在水淹状态下处理也可在30 cm深处大于75%含水率的湿润状态下进行处理。

该技术具有简单、清洁、低成本的优点,与其他物理、化学消毒法相比较还具有能够在秧苗期进行消毒而不伤苗的独特优势。但应用该技术时不锈钢焊条中的重金属一般也会进入土壤中,造成土壤污染。

1.3.5射频消毒技术

射频消毒技术是近年来发展的一种高效土壤消毒技术,具有很好的杀虫杀菌效果。其原理是土壤中的极性分子板在高频交变电场的作用下来回移动,通过电流产生大量热量,使土壤中的害虫和病原物不断受热使其蛋白质失去活性,从而达到土壤消毒的目的。射频消毒可应用在农产品的储存和运输中,对土壤中的线虫和病原微生物也具有杀灭作用。此外,射频消毒还可以有效防治木材上的真菌繁殖,可作为一种有效和快速的检疫处理措施[38]。目前,在生产实际中,由于需要处理的土壤体积(和质量)很大,射频消毒技术的后勤障碍和作业成本较高,因此这些因素阻碍了射频消毒技术在土传病害防治中的应用。

1.4 化学防治技术

化学药剂中化学熏蒸剂是防治土传病害较为有效的药剂。化学熏蒸剂发展较慢,一些有效的药剂,由于环境或健康问题很难获得农药登记,且商业化的古老品种如氯化苦在我国因为高毒也面临淘汰的局面。寻找环境友好型的熏蒸剂是目前的研究重点。目前具有发展前景的熏蒸剂主要有异硫氰酸烯丙酯、乙二腈和乙蒜素。

1.4.1异硫氰酸烯丙酯(allyl isothiocyanate,AITC)

AITC是一种天然产物。2013 年美国国家环境保护局批准登记AITC为种植前土壤处理剂,是第一款可同时用于传统及有机耕种的生物土壤熏蒸剂[39]。我国也在2018 年将其登记于番茄用来防治根结线虫。

1.4.2二甲基二硫(dimethyl disulfide, DMDS)

DMDS已在许多国家注册用于植物种植前进行土壤熏蒸,是一种新型的生物源土壤熏蒸剂,该熏蒸剂对根结线虫和杂草的防治效果与1,3-二氯丙烯(1,3-dichloropropene, 1, 3-D)相当甚至优于1, 3-D[40]。DMDS对臭氧层的破坏风险较小,同时具有高效、环境安全的特性,被联合国溴甲烷技术选择委员会列为最有潜力的替代品[41]。

1.4.3乙二腈(ethanedinitrile, EDN)

澳大利亚联邦科学与工业研究组织通过室内与温室试验表明EDN作为土壤熏蒸剂有希望替代溴甲烷。EDN对植物寄生线虫和杂草等土传病原物具有抑制作用[42]。EDN具有与溴甲烷相似的化学性质,可在土壤剖面中轻易移动。2018年,澳大利亚成为第一个批准在草莓、果树、葫芦和观赏植物上使用EDN的国家。EDN也已在韩国注册,并将在土耳其、南非、加拿大、美国、俄罗斯、新西兰和马来西亚等国家注册。

1.4.4乙蒜素(ethylicin)

乙蒜素是我国于1960年研制的一种有机硫杀菌剂。据报道,乙蒜素也具有熏蒸作用,可防治一些植物病原体和线虫[43]。

1.5 综合防治技术

引起土传病害的病原物种类较多,防治较为困难,需要采用综合的措施进行防治,并且预防是最为重要的措施。将农业、生物、物理和化学等防治措施联合使用,可收到比单一措施更好的效果[44]。

1.5.1太阳能消毒与熏蒸剂联合使用

作为有害生物综合治理(Integrated Pest Management,IPM)计划的一部分,这种联合防治技术对控制包括蔬菜和观赏植物在内的许多作物中的土传病原体和杂草效果极佳。Eshel等[45]的研究表明,先进行太阳能消毒,然后在2周后注射熏蒸剂进一步加强了对害虫的控制作用。这种方法在以色列的滴灌系统或使用特殊机器进行侧柄注射的田地中被广泛采用。将熏蒸剂与太阳能消毒技术联合使用,还可降低熏蒸剂的用量,减少对环境的影响和降低使用成本。

1.5.2熏蒸剂与非化学技术轮用

将熏蒸剂与非化学技术,如生物熏蒸、厌氧消毒、太阳能消毒等技术轮用,可降低熏蒸剂用量。

1.5.3熏蒸剂与接触性药剂混合使用

熏蒸剂与接触性药剂如阿维菌素、噻唑膦、噁霉灵、精甲霜灵等混合使用,可恢复接触性药剂的生物活性。当接触性药剂频繁使用,可刺激接触性药剂的降解微生物大量繁殖,从而使接触性药剂使用3~5年后,效果降低。当熏蒸剂与接触性药剂混合使用后,杀死了降解接触性药剂的微生物和抗性有害生物,恢复了接触性药剂的生物活性。

1.5.4嫁接与接触性药剂联合使用

嫁接通常对镰刀菌引起的枯萎病有很好的效果,而对根结线虫效果较差。因此,将嫁接与阿维菌素或噻唑膦等接触性药剂配合使用,可提高对土传病害和根结线虫的效果。

1.5.5熏蒸剂与嫁接技术联合使用

对于番茄和甜椒等作物,在抗性砧木上嫁接和用二甲基二硫或威百亩熏蒸土壤相结合是有效的[46]。

2 熏蒸剂剂型的发展

对于熏蒸剂剂型加工,国内外研究人员进行了探索,如Wang等发现采用明胶包封1,3-D,与液体注入相比,减少了约41%的1,3-D的排放量[47]。Yan等采用明胶胶囊包封氯化苦,结果表明氯化苦胶囊能够减少主要土传病原菌的数量,对杂草部分有效[48]。此外,研究人员将顺-1,3-二氯丙烯包封在2种手性多孔MOF-1201金属有机骨架中可以达到缓慢释放的目的[49]。

近年来,熏蒸剂载药体系构建方面也有许多研究。通过将多重乳液与界面聚合技术相结合包封二甲基二硫[50]、采用聚脲微囊包封固体生物炭来负载异硫氰酸烯丙酯[51]、通过乳化-凝胶法制备二氧化硅与铜基海藻酸钠/壳聚糖多功能复合水凝胶[52]、以二价锌离子为金属节点,2-甲基咪唑为有机配体,通过自组装成功合成了一种沸石咪唑酯骨架材料负载棉隆[53]等,这些剂型均具有缓释作用,提高了熏蒸剂的稳定性和持效期。

此外,一些新的熏蒸剂剂型如二氧化氯颗粒剂(ClO2)也在不断的开发之中。Layman等[54]以及Ramsey等[55]报道表明,二氧化氯颗粒是一种很有前途的替代溴甲烷的物质,可以控制分枝疫霉Phytophthoraramorum和枯草芽胞杆菌Bacillussubtilis。然而,还需要进一步的研究来提高颗粒制剂的释放率,并寻找更经济的应用量。

3 熏蒸机械的发展

随着土壤熏蒸剂的不断发展及使用面积的不断扩大,土壤熏蒸机械也在不断改进,由原来的手动施药发展为现在的机械化施药。中国也研发了适合我国耕作条件的土壤消毒机械,大幅度提升了土壤消毒效率、效果与稳定性。国内首创了电喷雾式广角土壤消毒机械,施药效率较进口装备提高了2~4 倍。研发了包括手动、机用以及起垄施药一体的土壤消毒机械,满足了不同生产规模需求。国内首创了适用于棉隆等固体药剂的精细旋耕施药机,实现施药、旋耕、秸秆还田一体化,作业效率提高了50%。在国际上首创了自走式精旋土壤火焰消毒机,通过液压机械的方式由旋耕滚筒将土壤深度精细旋耕,并输送到土壤高温烘箱中进行瞬间高温灭菌杀虫[56]。此外,我国开发的机械还包括液态注射施药机、液态施药覆膜一体机、固态撒药机和大型固态和液态施药机械。

4 土壤熏蒸剂对土壤微生态的影响

4.1 土壤熏蒸对微生物群落的影响

土壤熏蒸可以有效地控制土壤病原细菌、真菌、根结线虫、杂草等有害生物,但熏蒸剂通常为广谱性药剂,对土壤非靶标微生物也产生一定影响,包括在土壤肥力、养分循环和植物生长中起重要作用的有益微生物。研究表明,土壤熏蒸导致土壤细菌数量和多样性减少,这主要是因为熏蒸消毒改变了土壤中的微生物群落结构,影响细菌的生长和代谢,同时也影响土壤中的有机物质周转,导致细菌缺乏生长的营养基础[57]。此外,土壤熏蒸可导致土壤微生物群落组成发生变化,包括优势物种的消失和演替,如熏蒸消毒后土壤中的厌氧细菌数量会增加,而光合作用细菌和氧化细菌数量会减少[58]。与细菌不同,面对熏蒸胁迫真菌具有更高的抵抗能力,因此受到的干扰相对较小[59]。此外,土壤熏蒸对真菌物种组成产生影响,从而导致真菌群落结构的改变,如熏蒸消毒后,土壤中的一些耐热真菌和产孢真菌的数量会增加,而其他一些真菌则可能会减少[59]。但不同类型的真菌对熏蒸消毒的反应有所不同。

4.2 土壤熏蒸对养分转换的影响

土壤碳循环是土壤生态服务功能的重要组成部分,影响着土壤的肥力、生物多样性和环境质量。一方面,土壤熏蒸影响土壤中的微生物群落,导致土壤中的有机质分解受到抑制[57]。另一方面,土壤熏蒸也能促进土壤碳循环,如土壤熏蒸可以促进土壤中的微生物群落结构调整,增加一些利用有机质的微生物种类的数量,从而促进土壤中有机质的分解和碳的释放。除了影响碳循环外,土壤熏蒸也影响其他养分元素的转换和利用。如土壤熏蒸改变了氮循环功能微生物群落,特别是硝化细菌和氨氧化菌受到抑制,导致土壤中铵盐含量累积,土壤中氮素转化的进程受到影响[60-61]。熏蒸后导致土壤磷含量显著增加,主要由于对磷的利用起着重要作用的解磷细菌受到严重抑制,阻断了磷的消耗[62]。对微量元素的研究也表明,土壤熏蒸影响土壤中铜的生物有效性,土壤熏蒸通过抑制土壤微生物的生长和活动,进而影响土壤中铜的转化和生物有效性[63]。

总的来说,土壤熏蒸后导致土壤中的微生物数量和多样性的减少,使土壤养分转换也受到干扰。为了减轻这种影响,建议在土壤熏蒸后施用有机肥料或微生物肥料,以促进土壤中有益微生物的恢复和养分转换的恢复。

5 土传病害防治面临的挑战

5.1 快速检测技术落后

土传病害的发生具有隐蔽性、传播速度极快,在发病前期很难被发现,而发病症状一旦显现则会快速造成作物大面积发病、死亡。目前从土壤中快速检测病原物的发病阈值从而预测病害的发生尚缺乏成功的经验。

5.2 细菌性病害难以防治

细菌性病害又称作物的“癌症”,世界范围内防治细菌性病害的药剂较为短缺。目前对细菌性土传病害如青枯病具有良好防治效果的氯化苦,因为毒性较高,已被列为限用农药。我国登记的防治青枯病的其他生物和化学农药较少,且效果有限。

5.3 土壤生态功能的重建

熏蒸剂在防治土传病原物的同时会对土壤中的非靶标微生物如有益微生物或功能微生物造成影响。因此在使用熏蒸剂后,需要适时补充一些有益微生物并增施有机肥,让有益微生物抢占土壤生态空间,将病原物的数量抑制在发病阈值以下。同时还要防止农事操作将病原物再次传播至消过毒的土壤中。

5.4 经济可行的熏蒸品种较少

近年来研究人员不断探索有效的溴甲烷替代产品,但是大部分产品都缺乏经济可行性。碘甲烷由于具有较高的毒性且价格极为昂贵,很难获得登记。氯化苦生产企业少,管理严格,因而价格也较高。如果使用熏蒸剂后再施用有益微生物,生产成本将会进一步提升。因此,这些技术目前只局限于高附加值作物中。而传统的大田作物,只能采用轮作、种子处理、深翻、抗性品种或嫁接、接触性药剂等防治技术。

5.5 对环境有一定的影响

一方面,熏蒸剂用量大,若再结合一些物理热处理技术,会导致能耗增高并增加碳排放。另外,据研究表明,使用熏蒸剂会增加土壤中氧化亚氮(N2O)的排放。另一方面,土壤熏蒸操作需要使用大量的塑料薄膜。目前这些薄膜都是一次性的,熏蒸结束后如果处理不当,它们在土壤中降解为微塑料,可以在食物链中转移和积累,威胁食品安全和潜在的人类健康,同时对土壤和水环境也会造成威胁[64-65]。

6 结论

土传病害是限制农业可持续发展的重要瓶颈,因其发生具有隐蔽性,因此防治较为困难。本文针对土传病害的农业、物理、生物、化学以及综合防治技术做了系统分析。其中化学防治技术中主要依赖的是土壤熏蒸剂。古老熏蒸剂品种如氯化苦等面临限用危机,新型的熏蒸剂品种如异硫氰酸烯丙酯、二甲基二硫、乙二腈和乙蒜素是具有应用前景的溴甲烷替代品。熏蒸剂新剂型和施药器械的不断创新和发展提高了熏蒸剂的稳定性,大幅度提升了药剂在土壤中的分布均匀性。土壤熏蒸剂虽然对非靶标微生物造成一定影响,但是对有益微生物和碳氮循环等功能微生物的相对丰度具有促进作用,这有利于提高对土传病害的防治效果。此外,我们也应该正视土传病害防治技术存在的不足,加大科研力度,寻找有效的解决方法,使土传病害的防治更加便捷、经济、有效和环保。