先锋与传统之辩

2023-10-14刘知蒙

近年来,随着当代艺术对书法的影响不断深入,传统形态书法在当代面临着转型问题;同时也迎来了较丰富的发展空间,取得了一些成就。徐冰自二十世纪八十年代末开始创作的《天书》系列中,以汉字为型设计刻印数千个“新汉字”,打破汉字常规,通过图象性、符号性等思维方式探讨中国文化。另一位书法艺术家王冬龄,因受早年在美日讲学的影响,大胆借鉴西方现代派的表现手法,打破传统书法的陈规旧矩,在现代书法中开拓出一片新天地。充满创造性创作的同时还延续了部分传统书法的风韵。那么新的书法创作形式是如何在艺术环境内产生的?它们在形式语言上和传统书法有何区别,有着怎样独特的表现形式?反映出新时代怎样的艺术理念和追求,又将面临什么样的发展方向?对上述问题展开探讨,有助于我们对当代艺术环境的认识和反思,进而推动当代书法艺术的发展。

一、当代艺术视域下的当代书法

(一)创造性转变的背景

现代书法泛指七十年代以后在用笔、表现手法、创作思路、艺术风格逆反于传统书法观念的书法作品。1985年“中国现代书法首展”在中国美术馆开幕,标志着中国现代派书法的诞生。[1] 现代书法在这种艺术空前繁荣的背景下应运而生。思想解放推进了书法理论的空前发展,引发了“书法美学大讨论”。这一讨论唤醒了埋藏久远的书法艺术自觉意识,逐渐构建了一套现代书法的价值理念。

此时日本书道已经经过了几十年的发展,二十世纪初期,现代化的西方元素和成果进入到日本书道中,形成了特有的文化艺术,与中国传统书法逐渐拉开距离。随着中日文化交流频繁,日本书道的前卫成果也推动着中国现代书画的发展。多重因素影响下,如何将带有传统色彩的书法融古入今、实现创造性转化,成为亟待解决的问题。

(二)文化性与艺术性分野

二十世纪末的书法是传统与现代、保守与激进的博弈,书法家们开始了对于书法本质的思考,提出了书法文化性和艺术性的思考。这两大立场代表了书法在现代创变过程中对内涵的不同阐释。以王镛为代表的“艺术派”提出了“艺术书法”的立场,强调要站在艺术的立场审视书法,植根于传统实现艺术创造力的提升,特别是有别于传统的外在形式构成。例如在中华优秀传统文化向全世界传播的热潮中,许多外国人都对书法这门独特的中国艺术深深着迷。诚然,部分喜爱中国书法的外国人在欣赏书法作品时并不能明白其所书汉字的含义,特别是遇到篆书、草书等不易识读文字的书法作品,更是为作品识读性蒙上了一层面纱。在看不懂内容的情况下,外国人还是能通过作品的整体视觉效果、舒展优美的线条和外溢的艺术感染力来欣赏书法作品。可见在现代艺术理论中被解读为造型艺术的书法,能够通过其内含外化的艺术性感染跨越国别的大众。

以王岳川为代表的“文化派”意在凸显中国书法的文化内涵,捍卫中华文化对其艺术的主导地位。书法发展前期本质上就是汉字信息传达的手段,而后转向靠自觉意识推动发展的艺术形式。不论哪个时期的书法,其本身就是一种历史的表现。不论是作品风貌还是精神内核,我们都能从中感受到当时社会的文化气息。书法和文化性是注定不可分离的,内敛中庸的中华文明孕育了中国书法,书法艺术也鲜明地体现了中国优秀传统文化的内核精神。书法的技术追求和审美取向受到历史文化的浸润和积淀,呈现出神融笔畅、超越内心的作品,诠释出不激不厉的中华文化。书法能生生不息地发展到今天,是因为书法并非小技小道,而蕴含着中正文化之道。即使放在现代这一维度,书法的本质和核心也不能直接和现代艺术简单等同,前者更为关注书法本身的深层文化和内在的审美思考。

(三)早期实践成果

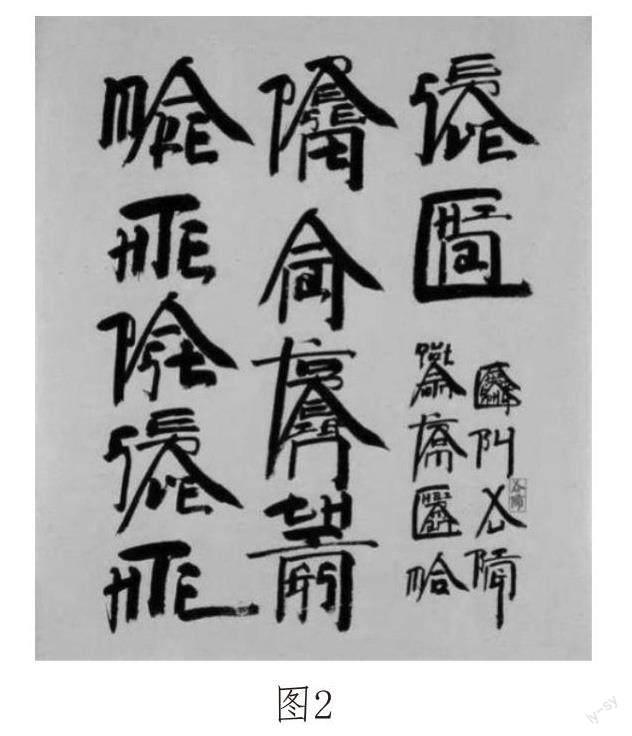

当代艺术格局中,书法美学价值屡遭质疑和冲击,处于边缘化状态;但在前辈的尝试中取得了一些成果。王冬龄的乱书(图1)专攻巨幅,将案头书法带向展示书法,带动全身以运笔。形式上仍偏向传统,讲究墨色枯润浓淡、行笔轻重缓急,内容上大多剥离可读性,抽象化地解构传统。徐冰对文字的表现形式和意义等关系进行不同层面的探索,他的作品带有传统书法的技法,但只是当代艺术的外壳,内核与汉字文化无关(图2)。这类作品算是书法“艺术化”的探索,还有部分作品延续了文人书法的气脉,不工书而自有书卷气,体现书法“文化性”的内在趋向。通过这些艺术作品,能直观形式和内涵差异,审视书法与当代艺术的关系。

二、书法创作形式

(一) 传统书法创作形式

传统书法的创作形式是古人在不同的时代以实用为出发点开始发展的。例如信札、册页、对联、扇面等等,当我们把古人这些载体加以重视应用,就形成了传统书法的创作形式。很多经典名帖都是手札,为文人之间交流往来的信札,文辞优美、感情真挚,是书家性情的自然流露。艺术修养内蕴而不外现,“书无意于佳乃佳”。总体上来说传统墨迹书法的形制较精巧规整,偏于实用;明清之后大尺幅作品逐渐出现,书家创作自觉艺术化程度日益提高,艺术表现力强烈,此种书法格局延续發展至今。

(二) 当代书法创作形式

当代书法作品构成形式上有了极大地突破,更借助科技手段丰富作品的艺术效果,下文以徐冰和王冬龄作品为例,探寻作品形式创新的边界。

1、书法与汉字的关系

徐冰的伪汉字艺术创作,对文字了进行解构与重组,将带有汉字意蕴的书法转变为符号形式化艺术。那么徐冰的艺术创作算不算是书法,汉字是不是书法的必要构成?笔者认为徐冰的作品是一种书法化的表现形式而不是书法。早期作品《天书》更类似于版画(图3),每一个小方块都是一幅微型画作,类汉字的外形而不能识读的特性使得作品更具吸引力。后期创作的英文方块字(图4),用毛笔书写英文字母组成方块字,算是不同语言体系之间的文字实验艺术。探讨东方和西方、真实和表象的关系,这种熟悉又陌生的形式,加强了中西元素碰撞,打开更广阔的思维空间。

徐冰的艺术创作流变揭示了中国书法对当代艺术的外在表现性视觉性支持,王冬龄的乱书的层层叠加更像是一种书法视觉语言的探索。乱书的字间行间交叉重叠,但保持了草法和笔墨规矩,显现出线条魅力同时饱含丰富变化,展现出极强的生命力。《逍遥游》一系列内容经典的作品,体现书者不凡的书艺追求,营造自由的人生境界;也向国际展现了书法的魅力和中国文化的深厚。打破常规的形式暗合“道可道,非常道”的老庄哲学,书法之道就在其中,看似无形,实则有界。

2、作品构成形式

除了作品本身的形式创新,其外在构成形式也不断发展,呈现装置化、装饰化的方向发展。王冬龄“竹径”展,融“竹、书、游”三大意象,以墨书竹,游于古今之间(图5)。展览现场如一片墨韵竹林,特殊的书写材料和散布于空间的墨书,丰富了展览形式,连接了传统与当代。艺术作品对空间构成的要求也提高了,借助空间构成来延续作品冲击力。“竹径”在当代书法和当代艺术中寻找到切入点,将二者的空间结构联系起来。不止于艺术装置本身的形式,参观者还能体会到被赋予再生生命力竹子的灵性和情感,多维度地感知作品。随着科学技术的发展,作品的载体和媒介也愈加丰富。除了不锈钢、亚克力的材料运用,还有ipad书法和动态捕捉数据艺术等更多新媒介呈现。王冬龄以动态捕捉的方式,呈现巨幅书法和数据艺术的融合创作,在巨幅《逍遥游》作品上空,漂浮着增强现实技术展现的数字空间乱书。在与当代的多重对话中,开拓了中国书法的当代视野和创新空间。

3、凸显出的问题

在书法现代化进程中也凸显出一些创作理念方面的问题,例如过度形式化作品,所以要分清制作性和书写性的关系。好的书法作品对传统有着深入的理解,切勿本末倒置,一味追求作品外在形式只会让作品变得空洞乏味。当代书法展览中也折射出一些问题,展览的竞争性和展厅的效果促使作品向大尺幅发展。也形成了较为容易获得评委青睐的“展览体”,其弊端便是逐渐“千人一面”的风格。若失去风格、不论情感,展览体又与馆阁体有什么两样?书法创作必须立足于书法本体,对内要注重技巧、笔墨形式和文化内涵的统一和完善,对外要重视展示空间环境,注重公共空间中作品表现与风格独特性的塑造。既不固守传统单一形式也不流于纯粹的形式主义。

三、新时代艺术理念追求

书法的艺术性,总是基于纸笔,基于金石和刀的。书法艺术入新时代艺术理念,我们追求的方向和目标应当是返本开新。回顾上述徐冰、王冬龄诸位老师的新时代书法艺术,均以返本开新作为追求的艺术理念。艺术家徐冰的“天书”摆脱了汉字,但依旧基于汉字符号化的轮廓,坚持了书法艺术中楷书的传统用笔;王冬龄的“竹径”展是书法载体创新,以及书法艺术与装置艺术相结合创新的典例,在形式上意想不到,在书法艺术上坚守传统,单独拿出一列书迹,是传统书法,在环境中融合则有了新的从抽象到具象的新表现。同样在王冬龄《逍遥游》中,动态捕捉与增强现实技术书写而成的三维空间书法,将传统书法艺术中抽象的前后层次,单独点画和点画之间的前后关系具象化,十分大胆地舍弃了纸笔,而着重点于传统书法中章法以及墨色层次的体现。无论从何种角度创新,新时代书法艺术都是不可脱离传统书法艺术的,笔者认为,新时代艺术理念仍要坚持保留传统书法艺术内涵,例如对笔法章法等具有较高艺术性的传统书法元素的化用;而在其表现形式上则是巧思创新的展现。

对于上文的制作性与书写性关系,可以更替为显性展示与内涵表达。二者分别有着古与今的内涵,笔者认为在创新方面,对今日要大胆创新,对古时要坚守根基,显性展示的创新趋向于古时今日的融合。新时代科技的发展,让不同材质组合可以实现,高新科技也让书法抽象艺术有了更多的外在表现形式。同时,新时代全球艺术的流通发展让书法艺术有了更多的融合对象、想象空间,让不同的艺术形式产生了关联,让不同的艺术形式有可以趋近的表现手段。

内涵表达的创新趋向于与古时的交融。传统书法艺术的悠久发展历史,使得今日的我们有海量的书法元素互相交融,而在金石上记录的书法,以时光打磨,更有了非人工的自然之气。纵观书法史长河,草篆是创新,北碑一派也是创新,在溯古的不确定中创造,都可以说是创新。烂漫遐想,如若行草在金银铜铁是或凿或铸,或盘条焊接的表现,也是前所未有的“传统”书法了。

无论是显性的外在展示还是以传统书法为内涵的表达,都有不同的创新方向。然而,作为汉文化独特表现形式的书法艺术,也映照着中庸之道的底色。如何做到创而不过,守而不顽是我们需要思考探索的。

四 文化价值对评价标准的构建

“书”与“非书”是中国书法守正创新的两端,“书”是指书法的道统与文化根基,“非书”是书法的开放空间与创造可能。在书法形式创新过程中需要确定其前进的方向和不变的内核。现在书法形式语言日渐丰富,各类碑帖资料传播广泛,这都是古人无法达到的。如此优渥的物质条件还是造就不了时代经典,这不是技术层面的缺失,而在于书法因之存身的民族文化。

“中国书法欲超越古今之争、中西之辩,需要在世界语境、时代现场中实现守常达变、以异现常,需要在中华文明的大脉络中固本培元、返本开新。”[2] 当代艺术在不同语境下有着丰富的面貌,要建立不同时空艺术的内在联系,打通传统与现代,寻求内在的延续和继承。

中国书法源远流长,但在世界艺术思潮中,传统书法的诸多法则遭到解构,传统书法艺术观念受到极大挑战。当代书法受到西方形式主义美学观念的影响,不断夸张书法的艺术媒介和外在形式。但无论怎样的變化,真正意义上的书法作品应以文字作为艺术对象,仍然要保持汉字和所含意义的统一。

结 语

当代社会的文化取向和审美追求是多元的,这就决定了书法的形式和意义方面的多元性。在社会生活中,书法作品不仅是纸墨相发、心手相称,还应关注作品外在的表现形式,以及作品的展示环境,使书法作品与所在空间交相辉映。除此之外,书法形式的现代性创变要实现形式和意义的统一。书法之所以成为一门承载着中华文化思想的独特艺术形式,关键就在于它所展现的艺术美学符合中华民族的审美心理。如果脱离了文化内涵,再具有颠覆性的形式不过是构成的躯壳。所以要注重书法形式创新的边界和文化价值,由文化价值衍生出的形式与意义的统一,必然能对书法创作和理论研究起有益地推进作用。

参考文献:

[1]李阳洪.审美形式的文化反思与当代书法标准的构建[J].美术观察,2017(2):18-19.

[2]冯岚.由“模件”引发的对现当代展览书法形式创作的思考[J].青年文学家, 2017(23):191.

[3]王劲.形式与意义的双向探寻——关于当代书法现代性创变的思考[J].西安交通大学学报(社会科学版),2013(4):100-103.

刘知蒙:北京师范大学艺术与传媒学院书法系

责任编辑:许丽雯