渤中某区块太古界潜山裂缝性变质岩储层钻井液损害分析

2023-10-14谭伟雄白瑞婷邹俊王世华李鑫磊游利军康毅力张磊

谭伟雄,白瑞婷,邹俊,王世华,李鑫磊,游利军,康毅力,张磊

(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300450;2.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500)

0 引言

根据全球潜山油气藏统计, 世界范围内变质岩潜山油气储量占潜山油气藏总储量的75%[1]。 潜山区块是渤海湾盆地最早开始勘探开发的地区, 经过长期的油气开发,渤海湾盆地在变质岩潜山、碳酸盐岩潜山和火成岩潜山等基岩油气藏取得了重大突破和成果,为中国的油气产量提供了重要支撑[2-4],例如大港的千米桥[5-6]、济阳的埕岛[7-9]、渤中的曹妃甸、冀中的苏桥等基岩潜山储层都获得了高产油气流[10-12]。2017 年,渤中某区块井在孔店组砂砾岩和太古界潜山获得商业发现,揭示了渤海湾盆地渤中凹陷深层天然气的勘探潜力。渤中某气田是我国东部首个亿吨级大型整装变质岩潜山凝析气田, 变质岩潜山油气藏成功勘探开发对海上油气田增储上产极具重要意义[13-15]。

变质岩潜山储层在纵向分布上呈现一个较为明显的分层现象,主要分为风化壳潜山顶部溶蚀带、裂缝带和致密带储层。在钻完井过程中,变质岩潜山储层极易发生钻井液漏失[16-17]。CBG7-5 井在钻遇变质岩储层时发生漏失,漏失量为100~10 000 m3;渤中某区块11 口探井作业中,潜山地层共发生漏失13 次。 钻井液漏失导致固相颗粒进入储层,封堵裂缝通道,降低了潜山储层的渗透率,储层损害严重,致使油气生产效率较低。目前针对钻井液漏失损害已经开展了大量工作, 认为固相堵塞和水相圈闭等是储层主要损害方式, 但对储层裂缝的损害机理尚不清楚。 为了探明钻井液对不同宽度裂缝的漏失损害机理, 本文以渤海湾盆地渤中某区块为例, 选取该区块的钻井液体系和相似岩性的露头岩样,人工造缝模拟不同裂缝宽度的储层,采用水平井损害评价仪模拟钻井液侵入过程; 开展钻井液动态损害实验和滤饼承压实验, 探究钻井液封堵效果和损害特征;综合分析扫描电镜、压汞孔喉分布及钻井液固相粒度分布等数据, 明确了渤中地区变质岩潜山储层钻井液损害特征,剖析了钻井液漏失损害机理。

1 实验样品与方法

1.1 实验样品

实验样品选自天津市蓟州区常州村太古界国家地质公园,主要为渤中凹陷太古界变质岩露头岩样。全岩分析结果表明,岩样中石英、斜长石、钾长石、黏土矿物的质量分数分别为24.5%,22.5%,12.0%,7.0%, 另有少量黄铁矿、菱铁矿及铁白云石。黏土矿物以伊利石为主,相对质量分数为43.5%,其次为伊/蒙混层,相对质量分数为27.0%,高岭石相对质量分数为12.0%,绿泥石相对质量分数为17.0%。 露头岩样矿物组分与井下岩心相近,基本物性参数见表1,钻井液选择矿区现用PDF-HSD 钻井液体系。

表1 变质岩岩样基本物性参数Table 1 Physical parameters of metamorphic rock samples

1.2 实验方法

1.2.1 钻井液动态损害评价

采用西南石油大学储层保护团队自主研发的MFC-1 型高温高压多功能水平井损害评价仪,模拟钻井液侵入过程。该装置由钻井液釜体、岩心夹持器、加热系统、恒流/恒压泵、中间容器、数据采集系统及压力传感器组成,可以更真实地模拟储层温度、压力条件开展实验(见图1)。

图1 MFC-1 型高温高压多功能水平井损害评价仪Fig.1 MFC-1 high temperature and high pressure multifunctional horizontal well damage evaluation instrument

钻井液动态损害实验具体步骤为:1)选择实验岩心,将岩心在烘箱内烘干48 h,测量长度、直径等基本参数;2)将围压设定为5.0 MPa,在该围压下夹持4 h;3)在围压5.0 MPa 下,向岩心内驱替地层水,利用一定时间内计量的流体体积,计算岩样的初始渗透率;4)待实验温度到达80°C,在3.5 MPa 压差下用钻井液对岩样循环60 min,并计量不同时间的滤失量;5)计算不同时间内岩样裂缝内的滤饼渗透率;6)设定不同的返排压力梯度,测定不同压力下的返排恢复率(不同压差下的渗透率与岩样初始渗透率的比值)。

1.2.2 滤饼承压能力评价

受真实岩样造缝的局限性, 所获得的岩样人工裂缝宽度往往小于100 滋m,钻井液一般能够有效封堵该宽度范围的裂缝。 为了能更深入分析钻井液漏失所对应的具体裂缝宽度范围, 进一步选取不同裂缝宽度的钢质柱塞岩样, 利用MFC-Ⅰ型高温高压多功能水平井损害评价仪开展滤饼承压实验。

滤饼承压实验具体步骤为:1)在操作系统上设置实验温度80°C、压差3.5 MPa,钻井液损害时间为60 min,记录不同时间的钻井液滤失量;2)当滤饼形成之后, 设置不同承压压力梯度, 在每个压力梯度下承压10 min,当滤失量突然激增后,则认为滤饼被破坏,破裂前的压力即为滤饼所能承受的最大压力。

2 实验结果

2.1 钻井液动态损害实验结果

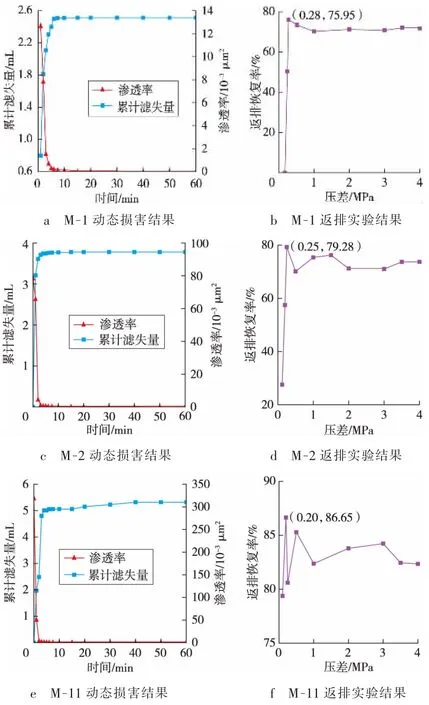

综合表2 和图2 结果可知,矿区所用的PDF-HSD钻井液在温度80°C、 压差3.5 MPa 条件下,10 min 内能形成有效滤饼封堵裂缝。 在形成滤饼过程中, 时间短,滤失量小。在滤饼形成后,滤失量减少,累计滤失量基本保持不变,对裂缝具有较好的封堵效果。在返排阶段,随着返排压差的增大,返排恢复率有增大的趋势。分析可知,岩样气测渗透率越大,钻井液滤失量越大,返排突破压力越小,最大返排恢复率越大,最大返排恢复率对应的压差(最佳返排压差)越小。 钻井液的最大返排恢复率为75.95%~86.65%。

图2 钻井液循环损害实时结果分析Fig.2 Real-time result analysis of circulation damage of drilling fluid

表2 钻井液动态损害实验结果Table 2 Experimental results of dynamic damage of drilling fluid

然而,实验用岩样M-1,M-2,M-11 采用巴西劈裂法获取的裂缝宽度分别为14.77,26.71,43.70 μm,钻井液在此裂缝宽度范围内能够快速形成滤饼。 虽然发生漏失损害的可能性小, 但突破压力小, 易导致滤饼破裂,可能会造成钻井液滤液持续滤失,与地层水、储层敏感性矿物不配伍,堵塞渗流通道。

2.2 钻井液滤饼承压实验结果

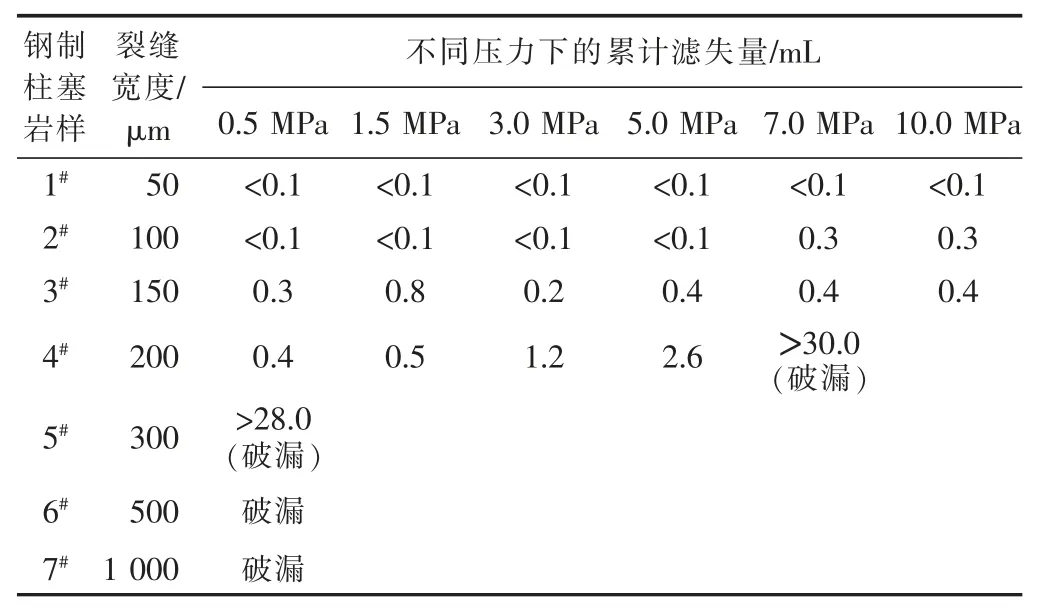

受岩样人工裂缝宽度范围的限制, 进一步采用50~1 000 μm 裂缝宽度的钢质柱塞岩样, 明确钻井液漏失的具体裂缝宽度,实验结果见表3。 渤中某区块现用PDF-HSD 钻井液体系在温度80 ℃、 压差3.5 MPa条件下形成的滤饼, 对于150 μm 及以下宽度的裂缝承压10.0 MPa 无漏失, 而对于200 μm 宽度的裂缝在7.0 MPa 下失去封堵能力。因此,应加强关注200 μm 及以上裂缝宽度范围,此时钻井液固相和液相持续侵入而诱发了储层损害。

表3 钻井液滤饼承压实验结果Table 3 Experimental results of pressure bearing test of drilling fluid cake

3 讨论与分析

为进一步明确钻井液长时间侵入造成的储层损害,基于扫描电镜分析和钻井液固相粒度分布特征, 明确了储层主要敏感性矿物类型及其与钻井液滤液的配伍性,分析了滤液对储层的损害特征,明确了固相颗粒的侵入程度,综合揭示了研究区钻井液损害机理。

3.1 滤液与地层水不配伍诱发损害

随着裂缝宽度的增加,钻井液滤失量呈现增大趋势,同时裂缝内滤饼的突破压力较小,易引发漏失,钻井液与储层流体不配伍而导致储层损害。 根据SY/T 5523—2016《油田水分析方法》,使用离子色谱仪ICS-1100 对渤中某区块的地层水矿化度和离子组分进行分析,实验结果见表4。 地层水矿化度高达194 973.76 mg/L,偏碱性(pH 值为8.62),主要为NaHCO3型。 根据离子组成及其质量浓度配制模拟地层水,并开展高温(80 ℃)下PDF-HSD 钻井液滤液与高矿化度地层水的顺序接触实验。 由图3(红圈中为固相颗粒)可知:滤液与地层水按1∶1(体积比,下同)混合,静置24 h 后,混合液浊度略有增加,过滤后滤纸上无明显固相颗粒产生,滤液与地层水配伍性较好;滤液与地层水按1∶2 混合,静置24 h 后,混合液浊度略有增加,过滤后滤纸上有少量固相颗粒产生,滤液与地层水配伍性较好;滤液与地层水按2∶1 混合,静置24 h 后,混合液浊度略有增加,过滤后滤纸上有固相颗粒产生,滤液与地层水配伍性变差。因此,钻井液滤液在储层中持续长时间滤失,接触地层水后易发生反应,出现结垢现象,降低储层渗流能力,造成储层损害。

图3 钻井液与地层水配伍性Fig.3 Compatibility of drilling fluid and formation water

表4 地层水离子组成Table 4 Ion composition of formation water

3.2 滤液浸泡诱发敏感性矿物分散运移

通过分析渤中某区块太古界变质岩储层段敏感性矿物扫描电镜照片(见图4)可知,黏土矿物主要为丝片状和丝缕状伊利石、伊/蒙混层及钠长石,以丝片状伊/蒙混层呈薄膜式包裹于颗粒表面、丝片状和丝缕状伊利石充填粒间孔隙和钠长石溶蚀分散于粒内溶孔3种形式赋存,与钻井液滤液接触后引发水敏损害,黏土矿物易失稳脱落。

图4 渤中某区块太古界潜山变质岩矿物扫描电镜照片Fig.4 Scanning electron microscope photography of minerals of Archaean buried hill metamorphic rocks in a block of Bozhong

3.3 固相颗粒与储层孔缝结构不匹配

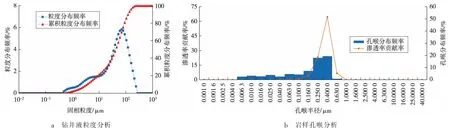

采用激光粒度仪得到钻井液固相粒度分布, 颗粒累积粒度分布频率达到10%,50%,90%所对应的粒径分别为3.48,42.45,121.17 μm(见图5a)。 通过压汞实验得到基块岩样孔喉分布, 孔喉半径中值为0.064~0.214 μm,孔喉半径0.16~0.63 μm 为变质岩主要渗透率贡献区间(见图5b)。 对比分析可知,钻井液的固相颗粒粒径大于变质岩的孔喉半径, 固相颗粒不易侵入基块岩样,易在裂缝面上沉积形成滤饼封堵裂缝。由钻井液动态损害和滤饼承压实验结果可知: 宽度小于200 μm 的裂缝,以滤失损害为主;宽度大于200 μm 的裂缝发生漏失损害,存在滤液和固相损害。

图5 渤中区块钻井液粒度分析及岩样孔喉分析Fig.5 Analysis of drilling fluid particle size and rock sample pore throat in Bozhong block

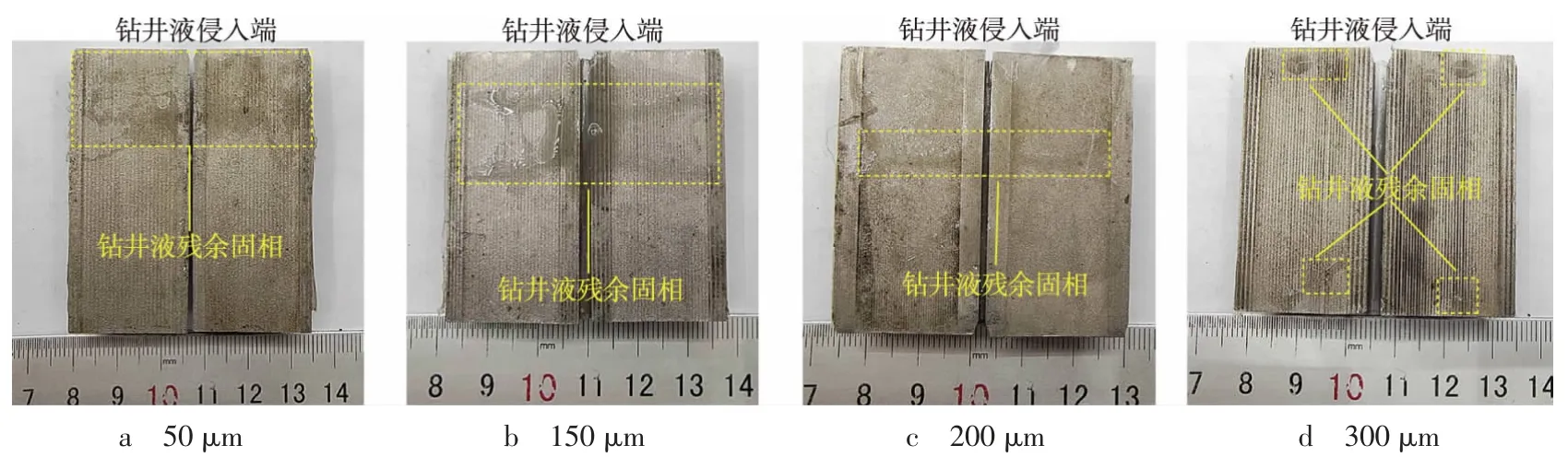

如图6 所示, 结合钻井液粒度分析数据和动态损害实验结果认为:PDF-HSD 钻井液体系对宽度50 μm左右的裂缝具有较好的封堵能力; 随着裂缝宽度的增加,钻井液侵入裂缝内的固相含量增大,形成裂缝内滤饼的厚度增大,但滤饼结构变差,其对裂缝的封堵效果会变差,承压能力降低。 根据滤饼承压实验结果,PDFHSD 钻井液体系封堵最大的裂缝宽度为200 μm。将滤饼承压实验后的钢质柱塞岩样剖开发现:在200 μm 以下裂缝内,存在黏稠状残余固相,同时裂缝宽度越小,裂缝内残余固相也越少;在300 μm 以上的裂缝内,表面湿润光滑,残余固相少,只在侵入端入口和出口尾部存在少量的残余固相。

图6 不同裂缝宽度岩样钻井液固相侵入Fig.6 Solid phase invasion of drilling fluid in rock samples with variable fracture width

图7 岩样裂缝面扫描电镜分析Fig.7 SEM analysis of fracture surface of rock samples

在此基础上, 提出PDF-HSD 钻井液体系对潜山变质岩岩样的3 种损害模式:当裂缝宽度大于300 μm时, 钻井液无法封堵裂缝, 完全漏失; 当裂缝宽度为200~300 μm 时,能形成裂缝内滤饼,但不能完全封堵裂缝,且钻井液固相颗粒封堵裂缝,降低了有效裂缝宽度, 加剧了储层应力敏感损害; 当裂缝宽度小于200 μm 时,能形成裂缝内滤饼,且能够完全封堵裂缝,以滤失损害为主。

根据动态损害后岩样裂缝面的扫描电镜分析(见图7),钻井液固相颗粒主要附着在侵入端近端,随着深度增加,固相颗粒逐渐减少。固相颗粒附着在裂缝面导致岩样有效裂缝宽度降低,裂缝渗透率减少,同时固相颗粒还会强化裂缝应力敏感损害程度[18-19]。

4 结论

1)根据动态损害实验结果,岩样气测渗透率越大,钻井液滤失量越大,返排突破压力越小,最大返排恢复率越大,最大返排恢复率对应的压差越小。钻井液的最大返排恢复率为75.95%~89.98%。 虽然滤饼渗透率较小,但液相持续滤失,长时间浸泡加剧了钻井液损害。

2)根据滤饼承压实验结果,钻井液能够有效封堵200 μm 及以下宽度的裂缝, 对于200 μm 以上宽度的裂缝则不能进行有效封堵。 将损害后的钢质柱塞岩样剖开发现,裂缝宽度越大,钻井液向岩样内侵入的深度越大,同时残余固相也越多。 因此,在储层条件下裂缝宽度越大,钻井液向储层漏失的损害程度越大,导致储层渗透率降低,从而降低油气井产量。

3)PDF-HSD 钻井液体系对潜山变质岩岩样的3种损害模式为:当裂缝宽度大于300 μm 时,钻井液无法封堵裂缝,完全漏失;当裂缝宽度为200~300 μm 时,能形成裂缝内滤饼,但不能完全封堵裂缝,且钻井液固相颗粒封堵裂缝,降低了有效裂缝宽度,加剧了储层应力敏感损害;当裂缝宽度小于200 μm 时,能形成裂缝内滤饼,且能够完全封堵裂缝,以滤失损害为主。