川南渝西旅游合作发展对策探讨

2023-10-11王爱忠苟春莲

王爱忠,苟春莲

(重庆文理学院 旅游学院,重庆 402160 )

规划建设川南渝西融合发展试验区,既是国家推动成渝地区双城经济圈建设、促进双圈互动两翼协同发展的具体要求,又是四川、重庆贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的具体行动。在成渝地区双城经济圈建设中,川南渝西融合发展试验区建设参与的主体更多,涉及范围更广,融合发展任务更重。从区域空间联动的角度研究川南渝西旅游合作发展,可以共建互为客源地的营销矩阵,一起携手唱好“双城记”。为此,全面深入地分析川南渝西融合发展试验区的旅游开发合作现状,积极探索川南渝西旅游合作发展一体化路径,具有十分重大的战略意义和价值。

1 研究现状

国内外专家对区域旅游合作研究的侧重点不同。国外比较注重区域旅游合作的理论研究,特别是利益相关者理论颇受重视,同时还比较注重组织行为关系的研究[1],如:Gray[2]概括了旅游合作过程的五个特点:利益主体的独立性、办法产生于解决分歧的过程中、决策的联合参与、利益各方共同承担区域发展的集体责任、合作是自然发生的过程。对协作产生的原因,他认为可以理解为自然的组织安排,并可通过组合成集体来应对不断复杂的周围环境。而国内专家则注重旅游地空间结构与区域旅游合作模式,并加以实例论证,马晓冬等[3]认为区域旅游合作的理论框架应从区域旅游合作的机制、旅游产业化组织、旅游合作的技术支撑、旅游合作的空间体系四个方面构建,并以徐州、连云港为例进行了实证研究。王海飞[4]以双核结构理论为基础,构建了兰州、西宁空间联动的3种模式。杜裕民[5]通过对长江经济带中心城市旅游资源互补性以及中心城市之间可达性分析,提出上游以成渝城市群、中游以武汉都市圈、下游以上海为首的长三角城市群为核心,各地省会城市为节点,以交通为纽带,连接地级城市构建旅游一体化联动机制。唐健雄等[6]采用最邻近指数、泰森多边形、核密度估计、缓冲区分析等方法,基于城市群、县(市)、地区等多尺度对长株潭城市群不同类型工业旅游的空间布局特征及联动模式进行系统研究,提出了工业旅游的点-轴联动、集聚联动和一体化联动模式。杨红等[7]通过对成渝旅游资源空间分布、旅游经济发展差异、交通互联、旅游联动等区域旅游发展情况论证,结合成渝区域旅游联动发展特点及现状,提出了旅游联动开发的三维模式。银元[8]在对20世纪90年代以来黄河流域文化旅游区域合作实践全面检视的基础上,参照“驱动力—状态—响应”模型,在合作导向、空间布局、产品培育、市场拓展等方面提出了提高黄河流域文化旅游区域合作的路径。

目前学术界对川南渝西融合发展试验区的旅游合作研究较少,研究成果主要集中在川南区域旅游合作[9]、川南与滇东北区域旅游合作[10]、渝西旅游联合营销[11]及川渝黔旅游金三角旅游合作[12]。基于此,文章通过分析川南渝西地区旅游合作发展中存在的优势、面临的阻碍和现实挑战,提出两地旅游合作一体化发展的相关建议。

2 旅游合作发展现状及存在问题

2.1 发展现状

川南渝西融合发展试验区位于成渝地区双城经济圈的南部,共有10个市、区,包括四川的宜宾、泸州、自贡和内江4个地级市,以及重庆的江津、永川、荣昌、綦江、大足和铜梁6个区,总人口约2 016 万,2020年经济总量约1.27万亿元。该区域2020年的旅游接待游客量总计26 520.99万人次,旅游收入达2 257.04亿元。

从目前来看,川南渝西存在的旅游组织主要是川南渝西文化旅游联盟、川南渝西文化旅游营销联盟等。同时区域内还会定期举办联席会议或不定期推介会,如:川南渝西宣传思想文化工作融合发展会、川南四市渝西三区旅行社发展联盟研讨会、川南渝西文化旅游大环线推介会等。结合区域整体旅游要素,川南渝西的旅游合作内容从资源共享、市场共享、客源共享、线路共联、政策互补、合作互助出发,实现互为营销矩阵的效果,从而促进了区域内文化和旅游的融合发展。

2.2 存在问题

2.2.1 旅游发展水平相差悬殊

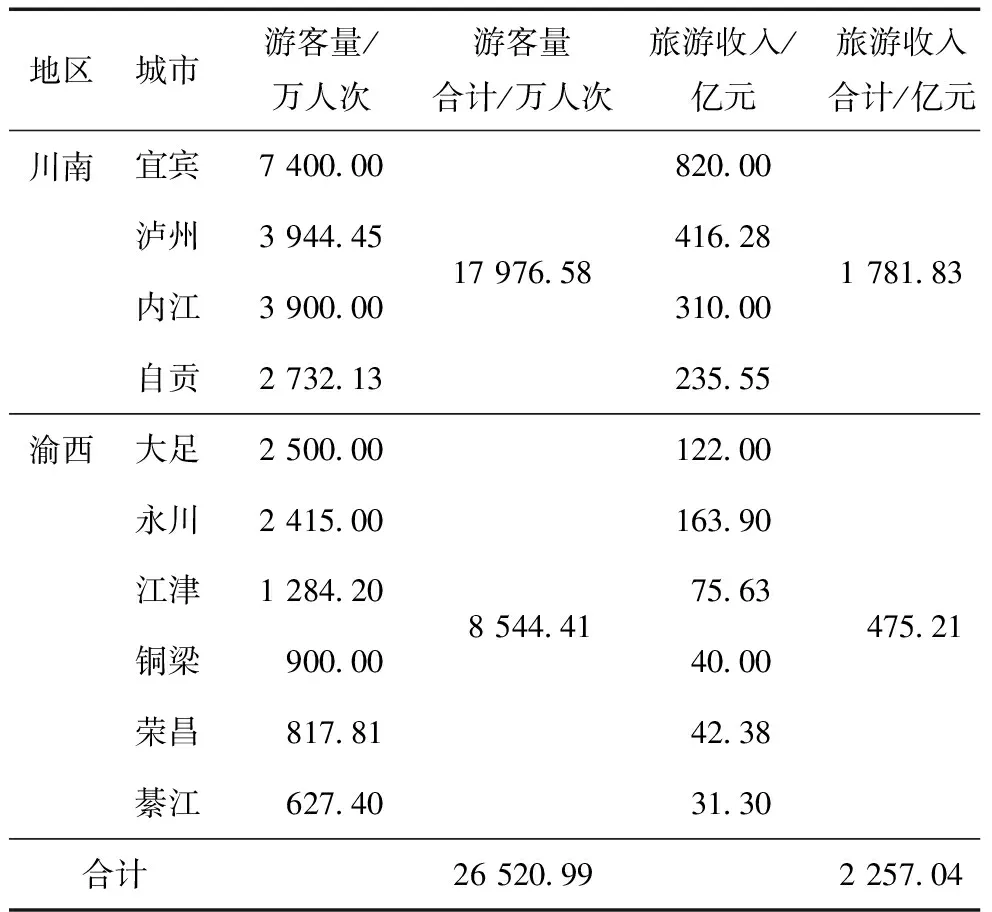

成渝地区的旅游合作模式是典型的以四川成都、重庆主城为中心的“双核联动”模式[13],但双核之外的次核城市旅游发展水平各有差异,存在较大的悬殊。如表1所示,以2020年的官方数据为例,可以看出川南渝西各城市之间的旅游发展差距相对较大,部分地区的旅游接待游客量和旅游收入甚至还不到同地区最高的50%。就目前来看,该地区存在旅游产品开发不足、部分旅游配套设施不完善、景区部分基础设施未修缮和景区开发不得当等问题,从而造成区内的旅游业发展不平衡,发展水平存在差异化。如何缩小川南和渝西两地之间存在的差异,改善目前不利的局面,是当务之急。

表 1 2020年川南渝西旅游数据统计

2.2.2 旅游发展协调性不够

跨区域间的协调不畅始终是横亘在川渝两地的巨大鸿沟,行政区划严重阻碍了市场经济基础作用的发挥,各方无法在经济、社会、文化等方面协同规划、齐头并进,合作共赢的支撑体系脆弱而艰难[14]。虽然川南渝西近2年成立了相关的旅游联盟组织,举办了地区旅游合作的相关推介会和旅游活动,启动了部分地区的合作签约仪式,但还是有部分地区未参与其中,如目前为止綦江、大足和铜梁3个区还未加入川南渝西文化旅游联盟。此外,部分地方旅游组织只做表面工作并未付出实际行动,同时各地区的旅游企业之间还存在一些利益冲突,这些都导致川南渝西的旅游发展进程缓慢。

2.2.3 游客停留时间短

据笔者团队实地调查,大部分的旅游者选择到四川、重庆旅游的时间在1~3天,最高不超过7天,但是一般旅游者都会选择先到成都的宽窄巷子、杜甫草堂、太古里、重庆渝中区的洪崖洞、解放碑、李子坝、鹅岭二厂等核心区域游玩,之后再到四川自贡的恐龙博物馆、重庆永川区的乐和乐都、江津区的四面山等旅游景区游玩,因此选择到川南渝西旅游的游客在当地停留的时间就被大大缩短,并且部分旅游目的地还存在可进入性不高、吸引力度不够大、缺少旅游创新产品、规划出来的旅游线路没有满足旅游者的需求等问题。未来如何让旅游者在川南渝西地区停留更多的时间是提高川南渝西旅游经济增长的有效举措之一。

2.2.4 旅游服务质量不高

旅游服务质量不仅是旅游者对旅游从业人员的评价指标之一,也是旅游业的重要口碑来源之一。从整个旅游从业人员的角度来看,川南渝西地区旅游从业人员存在着自身经验不足、文化素质不高、稳定性较差、人才等级较低等主客观问题,从而导致旅游者体验到的旅游服务质量不高、旅游满意度不高。如何提高川南渝西地区的旅游服务质量是未来必须思考的现实问题。

3 旅游合作发展的基础条件

3.1 文化的同根性

重庆和四川古称分别为“巴”“蜀”,巴文化和蜀文化合称为巴蜀文化,是中华文化的重要组成部分。以重庆为中心形成的巴文化和以成都为中心形成的蜀文化共同根源于川渝大地。历史上成渝两地交流频繁,在生产、生活方式上相互影响,两地居民在语言、服饰、饮食等方面相近相通,逐步合流汇通、熔于一炉,实现了大格局下的广泛文化认同,演绎成中华文化中最具特色的巴蜀地域文化体系[13]。巴蜀文化是川渝合作联结的纽带,同根的巴蜀文化为川南渝西地区的旅游合作奠定了不可代替的基础。

3.2 出行的便捷性

从空间上来看,四川、重庆都处于中国西部,位于长江上游,川南渝西地缘相近,地理相连,出行十分便捷,两地的旅游合作拥有十分有利的区位条件。现如今随着交通技术不断的优化、更新,川南和渝西的距离正在逐渐缩小,如:从永川朱沱到泸州云锦坐公交车1小时内便可到达,只需要8元人民币便可实现跨省交通。目前跨省的城际公交、高速、高铁、轨道正在不断扩展,川渝公共交通一卡通和铁路月票也在不断推行。此外,成渝中线高铁、渝西高铁等的开工修建使川南渝西形成了快速的交通网络。便捷的出行为川南渝西的旅游合作带来了更多的可能性和更多的机会,也推动了成渝地区双城经济圈的建设。

3.3 资源的独特性

川南渝西各个区域的旅游资源既有相同之处,也有各自独特的一面。内江,一座名副其实的“甜城”,国画大师张大千、新闻巨子范长江等一大批英才诞生在此。自贡,亿万年恐龙奇观、2 000年井盐文化、800年彩灯风采3种旅游奇观并存。宜宾,拥有中国最美十大森林蜀南竹海、世界地质公园兴文石海等世界级旅游资源。永川,巴蜀文化交汇之地,亿年恐龙、万年石松、千年古镇、百年茶竹、10年职教彰显特色文化底蕴。江津,四面山风景如画,重庆旅游新地标爱情天梯蜚声中外。荣昌,一座非遗旅游名城,荣昌陶器、荣昌夏布、荣昌折扇三大国家级非遗文化在此孕育。川南渝西地区这些独特的自然旅游资源和人文旅游资源相结合能为双方的旅游合作带来十分有利的条件。

3.4 线路的多样性

目前,川南渝西推出了全国首条跨省非遗主题旅游线路(江津江记酒庄—泸州老窖1573国宝窖池群—宜宾五粮液景区—自贡中华彩灯大世界)、泸永江3条精品旅游线路、川南渝西文化旅游环线、生态康养之旅、乡村休闲之旅、亲子研学之旅等10余条特色精品旅游线路。其中,川南渝西文化旅游环线还串联起了四川、重庆7个地区的代表性景点,如荣昌万灵古镇—永川乐和乐都—江津四面山—泸州张坝桂圆林—宜宾蜀南竹海—自贡恐龙博物馆—自贡方特恐龙王国—内江大千园。丰富多样的旅游线路可以为川南渝西的旅游业发展吸引更多的客源,带动两地经济增长。

3.5 客源市场的共享性

川渝一家亲,客源一起享。川南和渝西的客源构成多以四川和重庆全境、贵州、湘北、滇北、鄂西、陕南、陇南、青南的旅游者为主,以短期的观光旅游、网红地打卡或自驾旅游为主要内容。近3年虽然受到疫情影响,外出旅游的人流量大大减少,但大众对到重庆和四川旅游的热情并未消退。川南渝西的旅游合作本着互利互惠、协同发展、资源共享、政策互补、双方共赢的原则,坚持联合推出精品线路、互相投放旅游商品、合力宣传营销、共同开展多样的旅游活动,不但能满足不同客源市场的需求,而且可共享客源市场,实现客源互送和客流量的流动,从而带动区域旅游业的快速增长。

3.6 区域协作的积极性

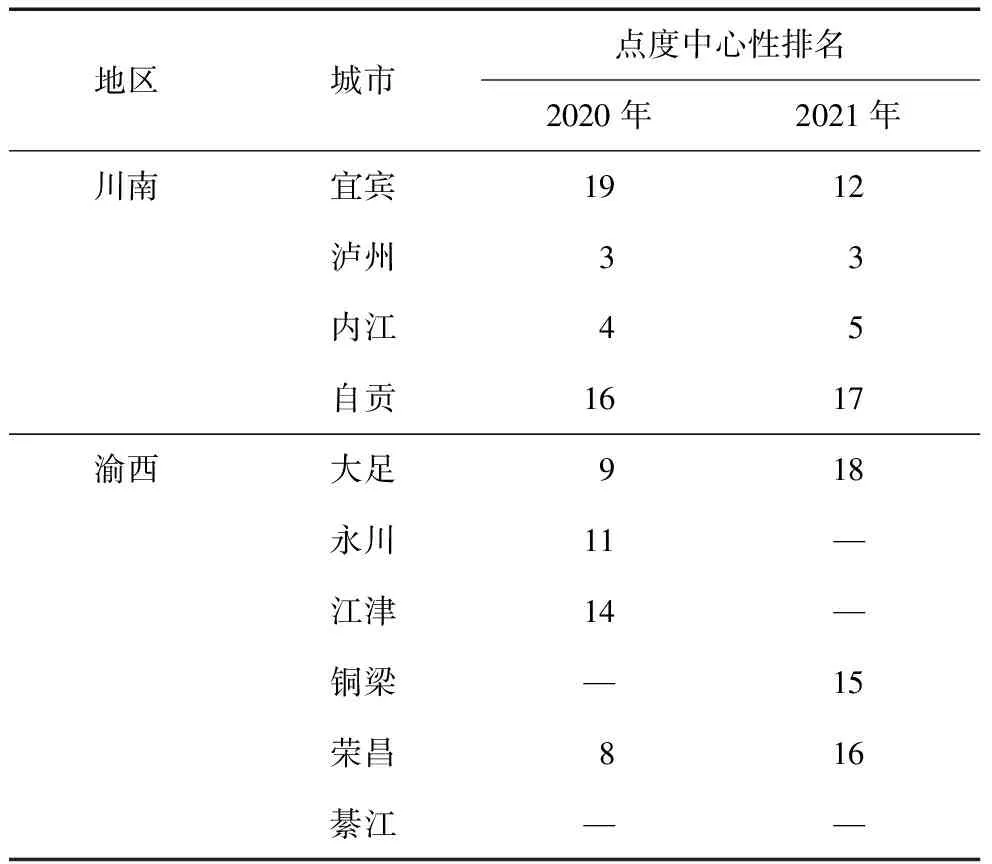

区域协作是否积极,可以通过点度中心性来检验。点度中心性[15]能在一定程度上反映相关主体参与协作的积极程度和协作关系网络中的重要性。中度中心性越高,说明该节点在其他网络中与其他节点之间的联系(即相关协作活动)越多,该节点也更加处于网络的中心地位。成都的点度中心性位列第1,重庆主城位列前3,遥遥领先其他城市,说明其他城市都在向双核两地靠拢,成都、重庆主城在协作关系网络中占主导地位。川南渝西地区的点度中心性如表2所示。

表2 川南渝西点度中心性排名表

可以看出川南城市的积极性较好,渝西城市的参与积极性有待提高,总的来看,川南渝西的点度中心性排名在整个川渝地区的前20名,说明川南渝西之间的旅游合作存在很大的潜力空间。

4 旅游合作发展一体化建议

4.1 夯实旅游基础,缩小旅游发展差距

旅游设施建设和旅游产品开发是旅游业发展中的重要环节,其作用和影响是不可忽视的。针对旅游产品开发不足的问题,先通过市场调查,了解旅游者日益增长的多元化需求,再根据其需求丰富旅游产品,挖掘特色文化,开发适销对路的旅游产品;针对部分旅游配套设施不完善、景区部分基础设施未修缮和景区开发不当等问题,可设立专门的景区监督组,完善相关旅游基础设施,做好基础设施建设的修缮维护工作和规划工作,同时建立健全相关旅游景区运行机制,逐步缩小川南渝西融合发展试验区城市之间的旅游差距。

4.2 整合旅游资源,加强区域内旅游企业的合作交流

目前川南渝西的旅游资源主要有地文景观、水域风光、生物景观等自然旅游资源,以及现代节庆、世界自然遗产、古人类文化遗址、古建筑等多种人文旅游景观,因此需整合地区内的旅游资源,构建和创新旅游产品体系,协调发展各区域的旅游业。川南渝西旅游合作的另一项重要内容就是旅游企业之间的合作交流。这需要区域内各地政府的牵头和指导,实现旅游企业之间信息互相分享和交流,共享旅游市场。此外,还需推动区域内旅游组织与旅游企业之间的一体化进程,实现旅游企业与组织之间的协调发展、互助共赢。

4.3 延长游客停留时间,促进旅游经济增长

首先,加强区域内交通基础设施建设,构建旅游区域交通网络。目前川南拥有宜宾五粮液机场、泸州云龙机场、川南城际铁路等交通基础设施,渝西拥有永川大安通用机场等交通基础设施。在现有的交通设施基础上,应该不断完善修建川南渝西各城市之间的交通设施,增强旅游目的地的互通性和可进入性。

其次,提高创新能力,联合打造跨区域的旅游品牌。川南渝西两地在保留传统旅游特色的基础上要以创新为前提,提高当地旅游纪念品、土特产品等旅游商品的文化品质,通过联合宣传与推介,加强区域内旅游行业的管理力度与市场的监管力度,对旅游市场中的乱象进行联合整治[3],共同构建一个有特色的旅游品牌体系和一体化的旅游营销体系,从而打开川南渝西地区旅游的知名度,加速川南渝西的旅游融合发展。

最后,协同规划旅游线路,满足客源群体的需求。在规划、设计区域旅游线路时可以从以下2点着手:一是要注意景点串联的合理性、趣味性,深挖两地区的文化内涵,形成精品旅游线路,让游客拥有一份难忘的体验;二是在政府的指导下积极引导旅游企业、旅游协会、旅游民间组织等参与其中,协同设计满足不同游客需求的线路方案,推行和打造区域之间的无障碍旅游和无缝隙服务[16]。

4.4 注重游客的体验,提高旅游服务质量

旅游是一项集饮食、住宿、出行、娱乐、游览、购物于一体的综合性活动,而游客的体验则是一块衡量整个活动过程成功与否的“试金石”。基于本文前述的川南渝西地区的旅游从业人员服务质量不高从而导致游客体验度下降这一问题,笔者认为可以加强旅游业从业人员的培养,引进专业对口的技术人才和高水平的管理人才,举办旅游企业和组织的培训交流会、合作经验分享会,以便吸取各自在培养、培训人才中的经验和教训,从而进一步提高地区旅游专业人才队伍的质量。

5 结语

川南渝西地区的旅游合作发展一体化发展是推动成渝地区双城经济圈建设的有效途径之一,在区域旅游合作道路上,机遇和挑战并存。因此川南渝西旅游业合作应建立区域联动机制,强化区域旅游合作的理念,形成高效率的合作与良性的竞争,实现资源共享、市场共享、政策互补、互联互通的局面,从而促进其融合发展,辐射带动川渝地区的经济、文化和社会发展,共同打造双核之下的区域合作示范样板,一起为实现中国经济增长“第四极”做出力所能及的贡献。