苏轼的村庄

2023-10-07马继军

马继军

一

说到苏轼的村庄,不少人会想到四川的眉州,湖北的黄州,海南的儋州以及更多的地方,这些地方都应属于苏轼的村庄。

四川的眉州首先是名副其实的。苏轼出生在那里,且随着家人及乡邻度过了他童年乃至青年的大段时光。但他从20多岁离开家乡走上仕途后,在33岁时因父亲苏洵去世,才回故里为父尽孝,离开时手栽荔枝,与友人约定,树长成即归眉山。却直至终老,他再也没有回到故乡。

黄州城外的东面,有片坡地,苏轼在此拓荒种禾,筑屋为家。且与周边乡邻来往密切,烟火气味甚浓。苏轼还以此地命名“东坡”。这里称作苏轼的村庄也是理所当然的。

海南儋州的中和镇,苏轼在那里住了近三年。且在镇边的桄榔林中搭建了桄榔庵,也曾想难以北归而终老于此。这里为苏轼的村庄也在情理之中了。

……

但是,这些村庄,陪伴苏轼的多则有20余年,少则不到3年。

可有个村庄,却陪伴了苏轼900多年。她与苏轼亲如近邻,恍若一家,风风雨雨,不弃不离,且还会永远地陪伴下去。

这个村庄就是位于河南省郏县城西北约50公里的苏坟寺村。

苏坟寺村原名为上瑞里村,赏其村名,挺悦目,瑞为吉祥,好兆头之意。

据史料载,上瑞里村旧制属郏县钧台乡管辖。钧台,即钧天台,传说黄帝在此驻跸问道而得名。乡名为钧台,村名为上瑞里,这里也许早已沾上风水宝地的气脉了。此地有两山东西相峙,状若列眉,而名小峨眉山,与苏轼老家的眉山极其相似。因而诸多原由,苏轼在常州去世后,便于1102年农历润6月20日归焉于此。10年后,苏辙在许昌病故,也随兄埋葬于此。时至元代,郏县县令杨允置苏洵衣冠为衣冠冢陪于两子身边。这里便称三苏坟,后名三苏园。上瑞里村由此改名为苏坟寺村。

几近千年,前来三苏园拜谒的人络绎不绝。但位于墓园旁边的苏坟寺村却成了不被人注意的角落,冷冷清清,游人少至。

想到自己,又何尝不是如此呢!我到三苏园不知去了多少次,但对于旁边的苏坟寺村却一次也没有去过。没有前往不是苏坟寺村不值得去看,而是三苏园已是风光绚丽,情韵万千,让我目不暇接,情感满怀,宛如饱尝一顿山珍海味的大餐,对路边的野菜野味没有太多的食欲,尽管她是那样的清纯和芬芳。

然而,从2022年开始,被我不曾注目的这个村庄一次次地呼唤着我前往的欲望。微信的视频中,“守护苏东坡云村民”呈现出的一幅幅图像,春节期间村民举办的“守护苏东坡乡村春晚”的一幕幕场景,还有不少人向我谈论着这个村庄的前世今生,使我感到真的应该到这个村庄好好地去看看了。

2023年初夏的一天,我向这个村庄走去。

二

村庄在墓园的西面,相距只有一墙之隔。

在墓园西墙外,约50米处是一条南北走向的街路。路的西边是村民的家院,路的东边依然是村民的家院,它们依着墓园的外墙,由北至南,一直延伸到墓园的南面。

在这条路上行走,我不由想到,墓地在人们的观念意识中是阴森不祥之地,人们安家选宅,总是避而远之。过去我所看到的墓地与村舍,大都有着很远的距离。而在这里,却间隔一墙,仿若邻居。

这里的人家为什么距三苏园这么近,他们生活得怎么样?

我这样想着,走进一户紧邻墓园的家院。这是一个有着几间瓦屋的老式庭院,院子宽敞,东墙外墓园的柏树高高挺立,阳光把浓郁的柏影投在这家平坦的院地上,黑黑白白,斑驳如画。时为初夏,为这家庭院带来阵阵清凉。一位70多岁的老汉坐在院内,形态安然,似在养神,他见我前来,起身相迎。我问他住得离三苏园这样近,感觉咋样,他微笑着说:“离东坡这样近,还能不好吗!”

在与村民的交谈中,我知道三苏园在过去是没有围墙的,或说是过去围墙建了一次又一次,却又一次次地被岁月的风雨摧打坍塌了下来。失去围墙的墓园,对于外村人来说,那古柏森森的阴郁之气,就使他们望而却步了。但对于苏坟寺的村民来说,却是他们随意进出的家园。

墓地的旁边是村民的田地。在没有围墙的日子里,村民们常常扛锨荷锄,在墓园中走过,如伞的柏荫给他们带来一片爽凉。盛夏的中午,这里又成了纳凉歇息的好去处,村民们三三两两地拿着苇席和床单,在墓园中那濃荫覆盖的地面上,那青砖铺就的殿堂里,舒舒服服地睡个午觉,享受这墓园馈赠的舒畅与快乐。

不过,来到墓园,必得怀有一颗敬畏之心。不然,你是难以安生歇息的。村民们向我讲述这样一个故事:从前,有个村民中午在墓园休息,他一丝不挂地躺在大殿的砖地上,同来的村民劝他说,这样光着身体对苏东坡不尊重,劝他穿上衣服,这村民非但不听,反而还骂了几句粗话。结果别人午休离去,他却一觉不醒,直到傍晚醒来,看到自己赤条条的身上满是被抽打的痕迹,痛得他难以起身。

这是一个虚幻的故事,也许是出自村民对苏东坡的敬重自编而出,以此告诫人们,来到三苏园就要抱有尊崇之心。

在苏坟寺村,我听村民们经常讲这样一句话:“三苏园里面的东西不能动。”我不解其意,村民们就给我讲了如此的故事:

村西头有个村民,看到三苏园里有块石头,他觉得垒猪圈很合适,就将其拉到家中,结果他喂的猪死了一头又一头……

胡晓娜是苏坟寺村的媳妇,是位老师,也是我到苏坟寺村采访的陪伴者。她深有感触地对我说,她出嫁来到苏坟寺村没几天,公爹就对她说,在20世纪70年代,她的爷爷看到墓园里有根干枯的柏枝,就扛回家中用。结果那一年他给生产队喂的牛就病死了,接着又出现了几件不幸的事。

……

这一个个故事,我沉思良久,觉得充满着迷信色彩。也许是生活中的一种巧合,一种偶然的现象,但他们总是与三苏园联在一起,可见这里的人们对三苏的敬畏之情了。

尽管如此,一些村民有时经不起诱惑,还想做出这样的事。

我在采访王长见老人时,他说,在1986年9月,苏轼的布衣像在三苏园建起后,还剩一些铺设台阶的石板,施工人员当成废物正在清理。他看到很美,就想拉两块回家做铺门石。在拉着石板回家的路上,有村民看到对他说:“这三苏园的东西你也敢动?”他一愣,马上想到不该做出这样的事,赶快又把石板拉回原处,并买了烧纸,到三苏园中磕头谢罪。后来,他当上了村支书,尽管“三苏园的东西不能动”早已代代相传,家喻户晓,他还是常常在村里的高音喇叭中告诫村民:“乡亲们,三苏园的东西不能动,东坡很灵,动了东坡是不愿意的。”

三苏园过去没有围墙,但村民们却树起了这样一道心墙!

三

如果说“三苏园里的东西不能动”表达着村民们对三苏深深的敬畏与护爱的话,他们更把这样的敬畏与护爱化作一个个的行动中。

在三苏园没有扩建之前,墓园前面是村民的田地,那里曾有个苹果园。1972年6月的一天,几个村民在浇灌那片苹果园时,看到塌了一个窟窿,渠水流了很长时间也没有灌满,他们只好停下浇地查其原因。当他们顺着窟窿往下挖,看到有古砖垒成的建筑,就立刻引起警觉,向上级部门报告。后经文物部门发掘清理,出土墓志两合,铜印一枚及其他物件。经专家认定为苏适夫妇的合葬墓。苏适,字仲南,是苏辙的次子,其妇人为黄氏。墓志两合中,其一为苏适墓志铭,其二为黄氏墓志铭。

在没有发掘这一古墓之前,郏县三苏园虽然坟冢高起,古柏葱郁,碑刻挺立,文辞灿烂,但还是缺少实物证据而令人生疑,尤其是与苏轼埋葬之地有些牵连的地方亦有争议之词。苏仲南夫妇古墓的出现,使这些存疑争议烟消云散,从而完全确立了郏县三苏园就是三苏真实的墓地。郏县更加理直气壮地掀起了开发建设三苏园的热潮。

我不禁想到,如果当初那些浇灌田地的村民是“马大哈”,没有对三苏怀有那种深深的敬畏与护爱的话,也许,苏适夫妇的古墓还长隐深土,难见天日,也不会带来今日三苏园那更加深厚沉雄、灿烂丰富的景观吧!

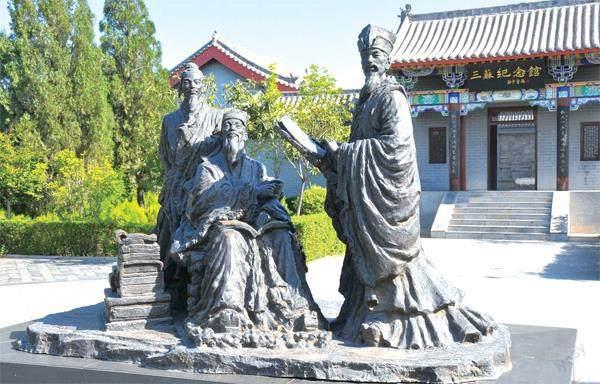

在三苏园广庆寺的三苏祠堂里,塑着苏洵、苏轼、苏辙父子三人的彩像,艺术精美,栩栩如生。这处彩像,塑于明代,不仅是三苏园重要一景,也是全国唯一的三苏彩像,被列为“国保”。

然而,这一“国保”,若没有苏坟寺村一位学校校长的保护,也许已不复存在。

这位校长叫王法治,是苏坟寺村在新中国成立前为数不多的文化人。在新中国成立初期,国家为了发展教育事业,决定将广庆寺改为学校,他作为第一任校长来到这里。

当时的广庆寺内,除了三苏祠堂里有三苏塑像外,其他房间内都塑有佛像。将寺院改为校园,这些塑像都必须拆除。

面对这些塑像,王法治陷入沉思,尽管这些塑像他都很敬畏,但为了建校,必须要拆除啊!他想,佛像全国各地都有,拆了后还可以复制,但三苏彩像可是全国唯一,拆了后将永难再现。于是,他将佛像全部拆除后,在三苏像周围用土坯垒起一道墙,将塑像围在里面。这样既保住了三苏像,又利用了房间,但教室用不了了,他就改为教师的办公室来用。后来王法治想,尽管三苏像有土墙护围,但仍有被人推倒毁坏的可能。于是,他又生出良策,请人用白灰将土墙抹平,让学校的美术老师在上面画了一幅“毛主席去安源”的彩像。领袖在此巍然屹立,光彩照人,谁还敢去再毁领袖的圣容?

三苏塑像就这样被王法治校长用他的智慧和胆量保护了下来。1978年,学校搬出景区,三苏父子的容颜完整再现,重放异彩。

寻味着王法治校长的往事,我又在苏坟寺村听到另一位老校长的故事。他叫王正瑞,曾在蘇坟寺学校当了多年的校长。退休后,他想到苏轼魂归此地,文脉厚重,故事很多,但遍布多处,零星散乱。他决定将此收集整理,汇于一书。为此,他翻阅史书,采集素材,呕心沥血,笔耕不辍,终于将长达300多页的《三苏园艺文汇编》编写完毕,又自费3万多元将此书出版面世,为后人留下了一笔难得的三苏文化遗产。但他却积劳成疾,年至七旬,不幸离世。

在村街上,我看到一位90多岁的老太太坐在路边的石板上,孤身独影,却神情安然。一问才知这老人就是王正瑞校长的老伴。望着这位年迈的老人,我想,如若王正瑞校长不为编书而苦累成疾,也许他还能活至今日,也许他还能坐在这里,陪伴着他的爱人,聊些儿女情长的话语,度着珍贵的晚年时光吧!

四

在村民心中,苏轼既是他们的邻居、家人,又是护佑他们的神灵。

每当初一、十五的日子,不少村民就会来到三苏园中,烧纸燃香,深表敬意。一年中忙忙碌碌,少得清闲,到了除夕之夜,他们更是虔诚地来到三苏面前,说些最想说的心里话。

村民们除了到三苏园祭拜三苏,许多人还在家中敬奉着东坡。我走进一个村民家中,看到这家的正房内,一尊东坡塑像迎面而立,香炉中盛着满满的香灰。这家的女主人60多岁,身体强健,肤色滋润,模样福态,神情坦然。她说,从她20多岁嫁到苏坟寺村就开始供奉东坡,直至如今,香火未断。又说,自从敬了东坡,全家人平平安安,日子过得格外称心。

村民们虔诚地敬奉东坡,东坡自然要保护一方百姓的平安。

在苏坟寺村,我听到不少苏轼护佑村民的故事。

1986年夏天,三苏园中建造苏轼布衣像的工程需要沙子,村民王建根在那里施工,他借用本村王军战的拖拉机到汝河里去拉。当他拉着满满的一车沙子走到韩店村边时,一个10多岁的孩子骑着自行车,后面还带着一个四五岁的小孩,在他拉沙的车边不慎摔倒,那个小孩子被压在车下面。他下来一看,车轱辘就压在孩子的身上啊,他连忙把车开走,救出孩子。送到医院检查后竟安然无恙。

王建根现在已是三苏园的门卫。当我在三苏园门口见到他,谈到当年的那一幕,他仍是感慨不已。

在苏坟寺村,我拜访一位103岁的老人。她住在离三苏园百米之处,老屋土墙,院落陈旧。但老人身体康健,精神矍铄,除了耳有些背之外,尚无别的病样。大声说话,老人皆能听清,且对答无误。老人虽已年过百岁,不仅生活能自理,还得照顾一个60多岁的病残孩子。简陋的厨房里,是土垒的锅台,推放的柴草,外出的烟囱熏得一片墨黑。望着这幅灶景,我想,老人做饭冒出的烟火也一定会飘到不远的三苏园内,喜欢人间烟火的苏东坡也一定会望之欣然,闻之陶然吧!

我问老人何以如此高寿,老人说,她家离三苏园很近,她天天在家给苏东坡烧香磕头,这应该是东坡给的福分!

我坐在老人面前,感到分外地亲切和欣慰,真想长久地坐下去,多沾一些老人的福分。

五

苏坟寺村现有370多户,1200多口人,绝大多数是王姓村民,姓苏的没有一家。千百年来,他们祖祖辈辈、子子孙孙在这里守护着东坡,并为这样的守护感到荣光和自豪。

但从2022年开始,这种守护的格局被迅速地改变和打破。一个“守护苏东坡云村民”的名字在这里响亮叫起,吸引着人们的眼球,很快地这里“村民云集”,热闹异常……

这个“守护苏东坡云村民”的村长不是苏坟寺村人,而是来自中国传媒大学的一名副教授。她叫刘楠,虽不是苏坟寺村人,却是郏县人。她在小时候就到三苏园拜谒三苏,对三苏的热爱敬仰之情早结于心中。此后,她完成学业,曾在央视工作了10年,且成为当时《新闻1+1》节目的起名人与主编,后从教于中国传媒大学。君自故乡来,应知故乡事。近年来,她作为媒体十年的前记者,关注新闻漩涡后的村庄,走访了许许多多的地方,后来还是把目光投向自己的家乡。她来到苏坟寺村,不仅看到了三苏文脉的厚重和灿烂,看到了村民守护三苏初心不渝的信念与情怀,也看到了这个已成为国家传统村落的村庄却因处在山区,地理偏僻,经济落后的现状与困惑。这一个个看点,如沉甸甸的担子压在她的肩上。

2022年1月8日,是苏东坡诞生的纪念日。这天,由刘楠发起的“守护苏东坡云村民”仪式在三苏园隆重举行,很快得到了全国各地的苏轼宗亲、苏轼研究人员、高校学者大咖的热烈响应,踊跃加入。在时代不断前进,互联网、元宇宙快速发展的今天,也许村民的身份已不再属于一方地域、一片村舍的范畴,而是有了更加宽泛的概念与空间。苏轼一下子有了这么多的村民,“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,也会乐得眉开眼笑,满心欢喜吧!

接下来,刘楠又捧出一场丰盛的文化大餐。

2023年农历正月十六日下午,“守护苏东坡乡村春晚”在当地政府、文化团体的支持下,在三苏园门前宽阔的广场上举行。这场春晚,以苏坟寺村守护三苏文化为主题,大多演员来自苏坟寺的村民,从筹备到演出,只有十几天时间。在这短短的时间里,村民们怀着对三苏的深情厚爱,踊跃参与,争当演员,把一个个充满乡情土味,丰富多彩的节目呈现出来:村民隔空对话,问东坡为何归焉他们的家乡;东坡在海南培养的举人姜唐佐前来拜谒恩师墓,苏辙帮兄兑现诗书情缘;苏东坡与王闰之合葬本村的过往深情……这一幕幕场景,苏轼如若走得出来,驻足观看,也许会动情落泪吧!

这个全国首场以东坡文化为主题的乡村春晚,由央视网等多家媒体转播报道,受到好评。

举办这场乡村春晚,刘楠不仅是创意人,也是总导演。她说,举办乡村春晚的过程,也是激发唤醒村民们文化自信的历程。

在文化自信的历程中,刘楠执着前行。接着,她决定在苏坟寺村建立全国首个“守护苏东坡乡村图书馆”。在一个地处偏僻的山村办图书馆,且又是以三苏文化为载体的图书馆,能办好吗?刘楠自费到云南腾冲市和顺乡的乡村图书馆考察取经。在那个地处祖国边陲,却有着百年历史的乡村图书馆里,那精美的建造风格,浓厚的书香气韵,良好的社会效能,使她深受启迪和感动。她决心把苏坟寺村的“守护苏东坡乡村图书馆”办起来。

创办“守护苏东坡乡村图书馆”的消息传出,很快得到了四面八方的文化人士,特别是热爱东坡文化的有识之士的热情支持和响应。江苏省常州市苏东坡纪念馆常务副馆长苏东带领常州市的6名书画家前来挥毫泼墨,赠书送画。广东省的苏氏后裔苏前霞捐出数千元用来购书……这个白手起家的乡村图书馆在短短的时间中就收到以三苏文化为内容的捐书近千册。

这个乡村图书馆就在三苏园西侧不远的地方。我走进去,望着一个个崭新的书柜上摆放着的新书,一幅幅书画作品高挂在四周的墙壁,一阵阵书香之气向我扑面而来……

六

我在苏坟寺村住了三天。

三天中,我在大大小小的街巷里穿行,在起起伏伏的田径中散步,在郁郁葱葱的三苏园外徘徊,品尝着这方土地的景色和气韵。

望着村墓相连的情景,我的思绪不由飘到了900多年前苏轼入葬的那天,苏坟寺村(当时的上瑞里村)的村民也会悲痛前来,为苏轼添几锨坟土,磕几个响头吧。苏过结庐荒野,守墓三月,村民们也会端来热水,送上贴心的话语吧!

村中有棵古老的皂角树,距三苏园只有百米远,枝繁叶茂,绿荫如伞。树下摆放着座椅,数百年来,我不知有多少村民坐在这里歇息纳凉,他们望着身边的三苏墓园,一定会有唠不完的三苏情怀吧!

傍晚,我在三苏园旁边的田间漫游,看到一群群的鸟儿从远方飞来,向绿色如云的三苏园内飞去,鸣声如歌,悦耳动听。还有一种叫着“吃杯茶”的鸟儿高声唤着“吃杯茶吧,吃杯茶吧”。从我面前飞过,好像是对我的召唤。我真想随其前往,在它们的家园中吃一杯茶,感受其中的韵味……

我在苏坟寺村居住的地方,是胡晓娜老师开设的“东坡有约”民宿,距三苏园仅200米处。胡晓娜就是老校长王法治的孙媳妇,她说,开这民宿不为赚钱,而是为前来拜访三苏的人们提供方便的歇息之处。

这旅馆刚刚开始,第一个居住的是刘楠教授。她说,在居住的第一天晚上,就夢见了她心仪的王闰之,这使她感到格外地幸运和高兴。

第二个留宿的就是我,住下后便想,刘楠在此梦见了王闰之,我能不能梦见苏东坡呢?睡至半夜,没想到真的梦见了苏东坡。我看到在我白天采访过的家院中,苏东坡身着布衣,手捧书本,在那里走动,他时而低头看书,时而抬头望天;又看到在村外的田地里,他身着布衣,坐于田埂,形同歇息,神态坦然。这情景如此清晰,令我颇感惊异。为何出现这样的梦境?便想,“此心安处是吾乡”,苏东坡已与身边的村庄融为一体,到邻居家串串门,说说话,再把他丰富的学识送到一个个家园中吧!又想,苏轼一生“身行万里半天下”,步履艰辛,受尽苦累,“心似已灰之木,身如不系之舟”,如今,在他安息之地,出来散散步,兜兜风,歇息田埂,望着面前的土地,也许情感滔滔,还在酝酿着新的诗文吧!