高考历史开放性试题解题思路及教学启示

2023-09-30储蓉蓉

储蓉蓉

历史课程最基本和最重要的教育理念就是切实落实立德树人的根本任务。2023年高考文综新课标卷第43题重在引导学生联系中国古代史知识阐述某一地域对中华文明发展的贡献,以此增强学生对中华民族和中华文化的认同。下面就结合具体试题谈谈如何有效作答及教学启示。

一、试题分析:素养导向,价值引领,立德树人

历年开放性试题都是高考文综历史卷最有特色的一道风景,今年试题突出体现了“知识为基,能力为重,素养导向,价值引领”的命题立意,试题内容如下:

材料:中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓溪流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确。)

1.材料凸显正确的价值引领,落实立德树人的根本任务

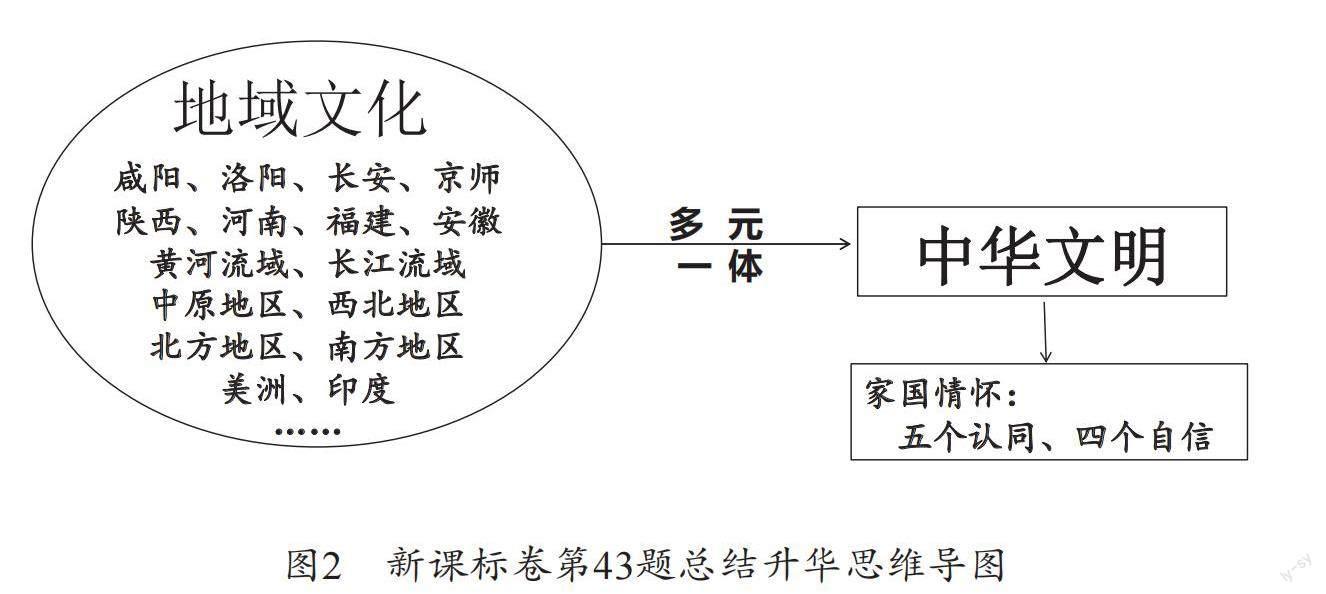

中华文明在五千多年不间断发展的历程中,融汇各民族的文化,共同铸就了多元一体的中华文化。选择性必修3第一单元《源远流长的中华文化》主要讲述在五千年的历史长河中,中华民族创造了博大精深的、丰富多彩的中华文化,具有世界意义,旨在增强学生的民族自豪感和文化自信。从时代发展到教材内容再到高考,旨在引导学生从历史的角度关心国家和民族的命运,形成“五个认同”和“四个自信”,切实落实了历史学科立德树人的根本任务。

2.设问基于学科的核心素养,紧扣课程标准的内容要求

试题设问要求可以细化为选择一个地域、结合中国古代史知识、阐述其对中华文明发展的贡献三个层面,重点考查学生的时空观念、历史解释和家国情怀三个核心素养。其一,时空观念水平3要求学生能够把握相关史实的时间、空间联系,并用特定时间和空间术语对较长时段的史事加以概括和说明。选择某一地域,从字面上看具有极大的开放性,因为地域是指一定范围内地理空间,具有无限的延展性,但设问要结合中国古代史的知识,即地域和史实要吻合。其二,试题要求以具体史实阐述该地域对中华文明发展的贡献,即要求学生从某一地域的具体史实角度解释其对中华文明发展做出了哪些贡献。这体现了历史解释素养水平4的要求:在独立探究历史问题时,能够在尽可能占有史料的基础上,尝试验证以往的说法。其三,本道试题最后的落脚点便是增强学生对中华五千年文明的认识和认同,涵养家国情怀。

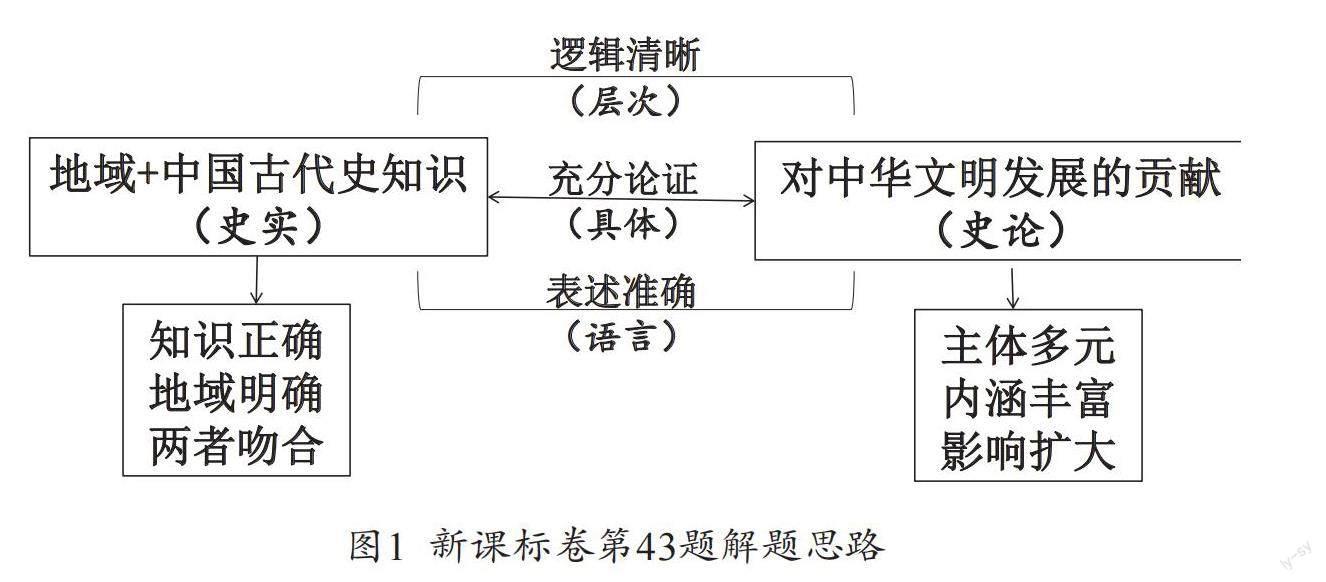

总体看,本题从学生熟悉的中国古代史知识入手,选择与史实相吻合的地域,充分论证对中华文明发展的贡献,做到阐述充分、观点正确、表述清晰。本题也是从“知识立意”“能力立意”转向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的一次重要探索,为2024届高三复习备考指明了方向。

二、解题思路:明确任务,充分论证,总结升华

开放性试题每年的设问形式都不同,但史论结合,充分论证的试题要求却一贯延续,在变和守的演进过程中,我们如何有效作答呢?

1.根据设问,明确任务。试题的设问为学生答题指明了思考方向,那就是结合中国古代史知识选择一个地域,阐述其对中华文明发展的贡献,即地域+阐述(史实+贡献)+总结的基本答题框架。

①选择一个地域。一是要写出一个地域;二是所写地域范围要明确;三是结合中国古代史知识;四是避免出现地域概念模糊不清或者错误。

明确具体: 咸阳、长安、洛阳、京师、杭州、泉州、南京、成都等;山西、陕西、福建等;吐蕃、西域、大理等;黄河流域、长江流域、中原地区、齐鲁大地、江南地区等;美洲、日本、印度、欧洲等;

模糊表述:中国、世界、边疆、河流地区、少数民族居住地区等;

错误表述:陕甘宁边区、宁夏回族自治區、古代希腊等。

选择的地域范围逐渐扩大,从中国古代的某个政治中心和经济中心,到一片区域,再到中国之外的某个地域。对学生而言所选择的地域范围具有开放性和广阔性。同时,地域概念表达要明确具体。

②中国古代史知识。从时间角度看是古代史;从空间角度看是明确的地理范围;从内容看,包括政治、经济、文化等各层面。如选择齐鲁地区,可以结合儒家思想的演变来阐述;选择江南地区,可以结合经济重心南移的知识;选择西域地区,可以结合陆上丝绸之路开辟的过程。

③对中华文明发展的贡献。“发展”强调的是过程性的动态趋势,可概括为:主体多元。中华文明的创造者不仅有汉族,还有鲜卑族、藏族、满族等各民族共同创造;内涵丰富。中华文明不仅包括中国自身的政治制度、农耕经济、文学艺术、风俗习惯等内容,还吸收融合了外来文化,形成了中华优秀传统文化的重要组成部分;影响扩大。空间看,无论是中国周边少数民族地区还是西方主要地域文明,或多或少都对中华传统文明产生了影响,为中华文明增添风采,影响不断扩大;时间看,源远流长的中华文明对古代的中国和现代的世界都产生了深远影响,具有国际意义。

2.逻辑清晰,充分论证。试题的主体部分是结合中国古代史知识阐述该地域对中华文明发展的贡献。通过地域、知识、贡献三个层面的具体分析后,接着就要形成一个完成的逻辑体系,并表述成文。

一是地域和史实的吻合。如:西域。自张骞出使西域以来,丝绸之路的畅通、西域都护府的设置,大大推进了中西贸易的繁荣和文化的交流;唐朝时期在西北地区设立安西、北庭都护府,加强了中原和西域之间的交往交流交融,有利于统一多民族封建国家的巩固,增强了民族认同,形成了多元一体的中华文明。二是充分论证,表述准确。如山西是中华文明的发祥地之一。北魏前期定都今大同市,结束十六国动荡局面,实现黄河流域统一,为孝文帝迁都洛阳、推动民族交融、进行全面改革创造了条件。山西历史上是中原农耕地区与草原游牧地区经济交流与文化传播的重要通道,云冈石窟、平遥古城等中华文明瑰宝,是中华文明发展的历史见证。由此可知,地域、相吻合的中国古代史知识以及对中华文明发展的贡献三者之间形成一个清晰的逻辑体系,史论结合,符合试题的要求。

此外,应注意:避免地域和史实不吻合;避免语言表述宽泛和口语化。学生应做到地域明确、史实正确、论证具体、表达准确才能获得高分。

3. 观点正确,总结升华

高考试题要将正确的思想导向和价值判断融入其中,引导学生通过历史学习,不断增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同。通过结合中国古代史知识阐述该地域对中华文明发展的贡献之后,需要总结提升,落实家国情怀这一核心素养。如在总结中可表达:中华文明不断融合各少数民族地区文化形成多元一体的中华文明,增强民族和文化认同;各少数民族地域文化为中华文明注入了源源不断的活力和生机,丰富了中华文明的多样性;江南地区经济的繁荣为中华文明的发展奠定了坚实的物质基础……

2023年新课标卷第43题局部分析了地域、中国古代史知识、对中华文明发展的贡献,再在其基础上形成整体的解题路径。本题主要的解题思路是动态地阐述该地域对中华文明发展的贡献。如:山西是中华文明重要的发展区域。春秋时期,晋国长期作为华夏诸国的盟主,推动了中原地区的华夏认同。北魏前期定都今大同市,结束十六国动荡局面,实现黄河流域统一,为孝文帝迁都洛阳,推动民族交融,进行全面改革创造了条件。山西历史上是中原农耕地区与草原游牧地区经济交流与文化传播的重要通道,晋祠、云冈石窟、平遥古城等中华文明瑰宝,是中华文明发展的历史见证。本题还有一种解题方法是静态地概括该地域多中华文明发展的贡献。如:江南地区对中华文明发展做出巨大贡献。政治上,魏晋南北朝时期,北民南迁,环境优越,东晋宋齐梁陈等政权的建立稳定了社会秩序,促进了民族交融;经济上,明清时期,江南地区商品经济发展,资本主义萌芽出现,市镇经济繁荣;文化上,明清时期黄宗羲抨击君主专制制度,提倡“工商皆本”的经济主张,活跃了思想。江南地区为中华文明的发展提供了政治、物质和文化基础,扩大了中华文明的影响力。

此外,本题还有一种特殊的解题路径,即西方视域下某一个地域对古代中华文明发展的贡献。如:印度的佛教为中华文明发展做出了巨大贡献。两汉之际,来自古印度的佛教传入中国。魏晋南北朝时期,佛教日益兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。云冈石窟、龙门石窟是中国佛教建筑藝术的结晶,也是中华文化的瑰宝。佛教文化丰富了中华传统文化的内涵,推动中华文化在吸取外来文化过程中不断发展完善,具有世界意义。

三、教学启示:研析教材,素养落地,有效训练

通过对2023年新课标卷第43题的分析,为2024届高三历史学科开放性试题复习备考明确了任务,指明了方向。

1.研析教材,重视历史史实的梳理

首先,引导学生区分史实和观点。在历史叙述中,史实与观点的表现形式有明显的差别;其次,围绕历史史实建构逻辑关系。采取表格复习法、史实要素归纳法、思维导图法、时间轴梳理法等形式;最后,确定学习主题,整合教学内容,引导学生综合思考。

2.素养落地,渗透教学过程的环节

历史是过去的事情,学生要知道和认识历史,需要了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们所面临的实际问题,进而才能去理解和解释历史。在探究历史的过程中史论结合、实事求是地论述历史与现实社会问题,培养申辩式思维能力和批判性思维能力。

3.有效训练,明确作答指向的意蕴

如以近5年全国高考文综卷历史开放性试题进行综合训练,培养学生应答能力。

总之,高三老师要做到心中有学生、手上有教材、眼中有课标、脑中有真题,才能更充分地迎接2024年的高考。