指向深度学习的问题驱动式教学

2023-09-30王彦成

王彦成

新课程标准强调核心素养培养,实际上是对学生思维建构和品格能力的上位要求。如何依托教材,塑造能力达成的上位空间,是课堂教学面临的挑战。大概念、项目化、主题式教学策略提供了问题解决的理论框架,但作为思维疏通的必然路径,任何一种教育理念都要通过恰当的问题驱动才能有效落地。笔者通过对《诸侯纷争与变法运动》一课的知识重构与问题驱动教学,对引导学生深度学习的教学实践提出了一些思考。

一、明确课程立意、定位高阶认知

从学理层面讲,深度学习就是突破知识表象,发现知识之间的逻辑联系和思维内涵。但是从人的发展角度看,深度学习应该超脱教材认知的界限,使人收获思考和处理问题的逻辑路径和基本方法。这要求教师从认知和能力发展的角度出发进行文本设计,制定具有统摄性的教学问题和设计方案,完善逻辑构架,引领高阶思维。总观《诸侯纷争与变法运动》一课,学理层面是要引导学生了解春秋战国时期的经济发展与变法运動;百家争鸣的内涵及意义。但在具体教学中,只有理解好“唯有顺应时代发展的趋势,才能抓住历史发展的机遇”这一主题才能让学生明晰六国并于秦的历史走向,也才能让学生明确,唯有准确判断、适时把握机遇,才能实现国家/个人的命运蜕变这一现实逻辑。因此,笔者以“把脉大时代”为本课的宏观立意,通过问题驱动,推进深度学习、落实核心素养。

二、重组教材结构、阐明问题逻辑

教材通过列国纷争与华夏认同;经济发展与变法运动;孔子和老子;百家争鸣四个子目全方面呈现了春秋战国的社会状态。但四个维度独自展开,弱化了历史联系。笔者从问题阐述的逻辑入手,将本课内容重组为:①列国纷争、文化认同与经济发展的关系;②经济发展与制度转型、文化繁荣的关系;③顺势而变与国家统一的关系三个相关联的主题。阐明经济基础与上层建筑的关系,突出分裂——统一的时代发展趋势。通过核心问题的驱动设计,联通历史学科的骨骼与血肉,实现深度教学。

三、设置驱动问题、推进深度学习

问题驱动教学是把问题的提出与情境的创设结合起来,即情境蕴含着问题,问题就是情境带来的困惑。[1]在问题突破的过程中,笔者结合教材内容,分别设计了如下情境:

【情境一】列国纷争、文化认同与经济发展的关系——通过史料突破

材料:春秋、战国时局图(略)

问题1:春秋、战国时局图发生了哪些变化(国家、民族)。

问题2:如何认识春秋、战国时局图的变化(原因、影响)。

问题3:结合所学,试析孟子所说的“春秋无义战”?

以历史地图渗透时空观念,培养学生发现和解决问题的能力。通过对春秋、战国时局图的观察学生发现了诸侯国数量的减少;认识到这是争霸,兼并战争的结果,折射出礼崩乐坏、分封宗法体制瓦解的时代动因。探究政治变动的根源必然将学生的思维引向对春秋战国经济形态的考察,实现对学生唯物史观的教学指导。在对时局图的观察中,学生发现中原地区的少数民族内化于华夏,认识到了时代变局中的民族融合。综合对诸侯国数量演变和民族融合趋势的观察,学生了解到分裂的春秋战国蕴含着统一的趋势,华夏族也在这个趋势中逐渐得以重构。在学生的思维朝着既定的认知轨道上升时,再引入孟子“春秋无义战”的讨论,激发了学生思维碰撞的火花,提升了学生的辩证思维和理性认知能力,使问题的解构走向深入。

【情境二】经济发展与制度转型、文化繁荣的关系——进行文本重构1

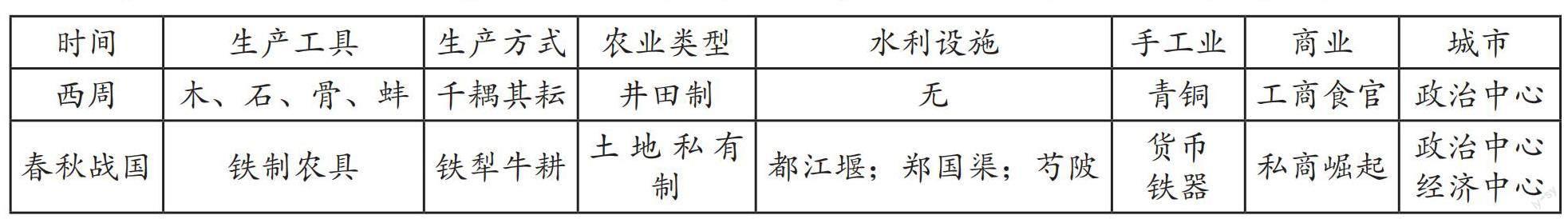

引导学生以表格形式梳理西周到春秋战国农业、手工业和商业发展的知识框架:

问题1:指出农业、手工业、商业发展与城市繁荣的关系;

问题2:观察春秋战国经济结构变动的具体表现,思考经济变动的根源。

问题3:试析生产动力变革对春秋战国时代转型的影响。

通过图表分析,学生发现在农业社会,农业发展是手工业、商业、城市发展的前提;城市繁荣是农业、手工业和商业发展的表现;而这一切经济形式的变动都源自生产动力的革新。铁犁牛耕代替木石骨蚌,实现生产动力更新的同时也推动了生产方式的变革:由大规模奴隶集体协作到男耕女织的小家庭制。小家庭制的出现要求国家管理方式随之发生变动,这就使经济领域的变革上升到制度层面,引起社会形态的全面变革。具体表现为:经济上,这一时期私田开始大量出现,土地私有制产生,井田制逐渐瓦解;政治上,新的社会力量出现,新的社会组织形成;思想上,与之适应的思想主张也随之产生。所以多变的时局造就了文化思想的异彩纷呈。当问题探究进入这个层面,衔续学生的认知逻辑,笔者将孔子与老子和百家争鸣两个子目重新整合并适当前移,引导学生通过表格进行文本重构2:

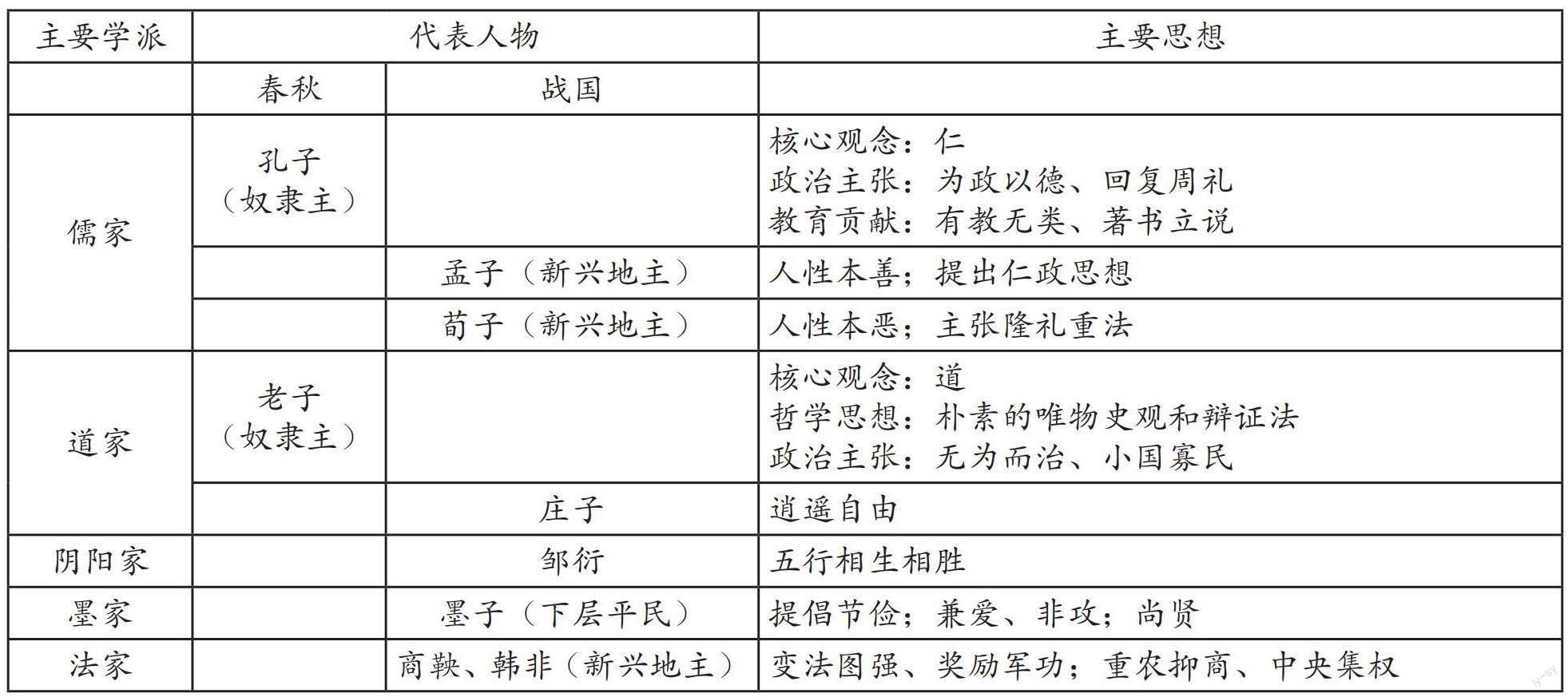

以表格形式梳理春秋战国的各家思想:

问题1:填充表格中的主要思想家及其主张,并分析其异同;

问题2:试析哪一家思想会得到当时统治者的认可;

问题3:分别指出这些思想主张对中国历史的影响。

通过图表梳理,学生发现春秋战国时期的思想主张具有多元特点,这些主张既是为了满足各自阶层的需要,也都在寻找稳定社会秩序的良方。比如孔子思想中的“礼”,强调等级有序是为了维护旧有统治阶层的社会秩序;墨子的兼爱非攻,主张爱无等差是为自身的平民阶层立论;老庄的顺应自然、无为而治是对乱世的消极逃避。这些主张丰富了中国人的精神内核,成为中华民族乃至全人类的文化财富。但着眼大变革的时代,法家顺势而变的思想,成为构建新秩序的逻辑起点,无疑会得到当时有为君主的青睐。因此,法家必然迎来历史发展的高光时刻。问题分析到这,即是对经济发展与制度转型的逻辑递进,也是用发展的眼光看问题的体现,教会了学生运用马克思主义分析问题的一般原理。

在历史教学中运用知识图表,引导学生在给定要素的指导下处理教材文本,既可以直观地展现教学内容、提升学生自主学习的能力,又可以通过图表解读,化繁为简,聚合知识结构,使学生从历史表象中发现问题,并对事物的因果关系做出合理的解释、理解历史发展的规律,实现知识与人的融合。

【情境3】顺势而变与国家一统的关系——史料突破与文本重构相结合

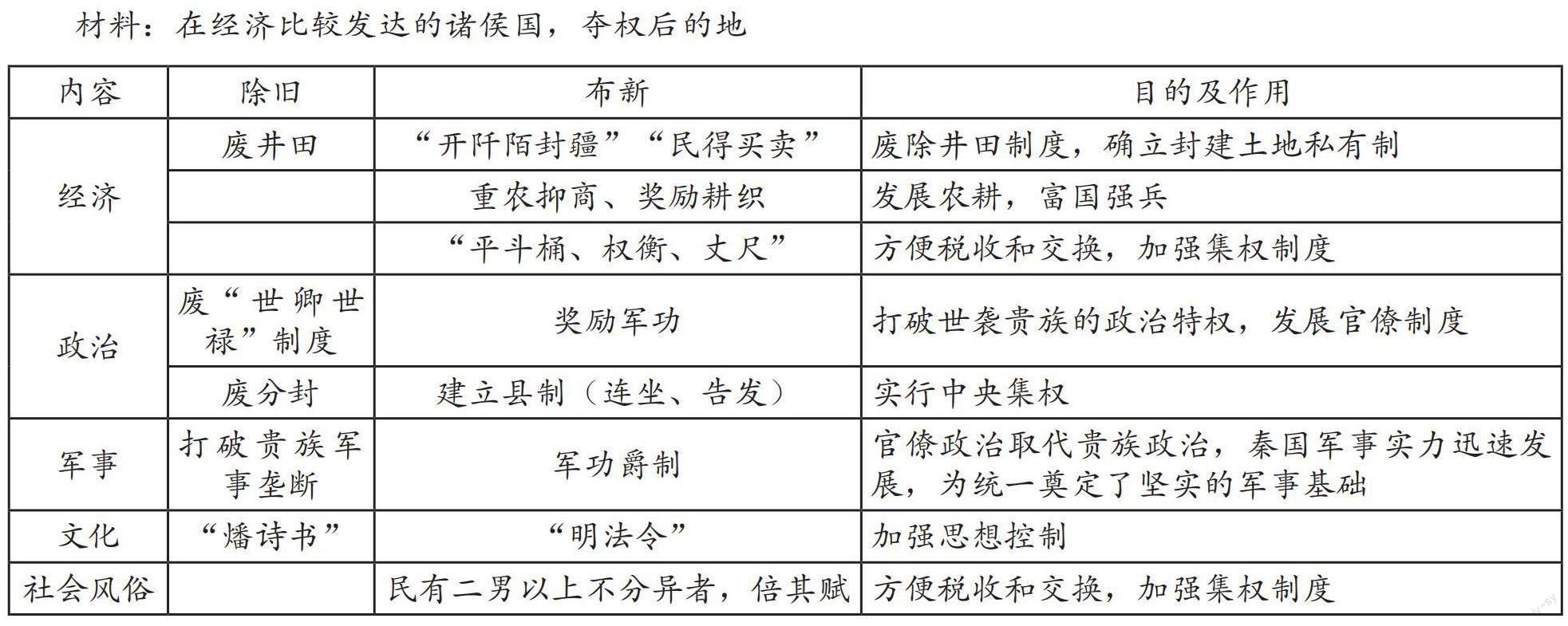

材料:在经济比较发达的诸侯国,夺权后的地主阶级随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断扩大。边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。这场变革,就是各国的变法运动。[2]

问题1:新兴地主阶级崛起的根源是什么,他们提出了怎样的政治主张;

问题2:各国皆知变法的重要性,为什么只有秦国变法取得了最终的胜利?

生产力的发展、封建经济的繁荣是地主阶级崛起的根源,崛起后的地主阶级要求打破束缚,进一步解放生产力,变法就是满足他们要求的最佳途径。但何以是秦国的变法取得了最终的胜利,这个问题将学生的思维聚焦到商鞅变法上来,又形成对列国变法失败的思考。笔者继续引导学生通过表格对教材文本进行重构3。

根据教材,梳理商鞅变法的内容:

问题1:分析商鞅变法的特点;

问题2:评价商鞅变法的作用。

商鞅变法的全面性和彻底性壮大了秦国的国力,奠定了灭亡六国的基础。东方六国因保守派力量的阻碍造成想变而不得尽变的尴尬局面,留下了亡国的饮恨。东方六国变法的不彻底性也表明改革是兩种力量的角逐,需有坚强的后盾和明确的方向。商鞅车裂而死,但人人皆知商君之法的事实也说明变法成败不以个人命运为衡量标准。这样的问题驱动使书本上刻板的史实通过学生对史料的思辨和文本的重构走向鲜活,认知也就更加深刻。

四、回归文本主线,深化认知逻辑

本课的教学逻辑围绕着春秋战国的社会大转型展开,转型既是社会变革的轨迹又是历史前进的方向。以驱动性问题为导向,引领学生进行教材知识重构,摆脱了课堂教学碎片化、浅表化的现象,实现了对春秋战国经济、政治、文化变革的深层次解剖,使学生认识到大动荡、大融合、大发展、大繁荣的背后是时代的大转型,秦国的因势而变让这种转型有了向新制度定型的保障,成就了秦并天下的霸业。在问题探究的过程中,笔者以课堂教学组织者的身份将学习主动权归还给学生,着重对学生的思维引领,助推学生认知水平的深化和文本重构能力的提升,是教学改革的一次尝试,也是教育理念的一次更新。

【注释】

[1]陈志刚、王本涛:《深度学习与历史学科核心素养的达成》,《历史教学(上半月刊)》2019年第8期,第42页。

[2]张文喜、刘焕曾:《新编中国古代史》,长春:吉林文史出版社,1991年,第42页。