永远忠于书籍——纪念罗伯特·戈特利布

2023-09-28拉里萨·麦克法夸尔

【美】拉里萨·麦克法夸尔

互联网时代,读者并不缺乏信息,但一些真正具有传播价值的内容,却往往淹没于信息洪流之中。力求将最有价值的信息,最有锐度、温度、深度和多维度的思考与表达,最值得阅读的网络优质原创内容,快速呈现给读者,是《世界文化》的初衷。【“大家”阅读】每期将甄选优秀公众号上所汇聚的中文圈知名学者、专栏作家的最新文章,与读者分享“大家”眼中的“世界文化”。

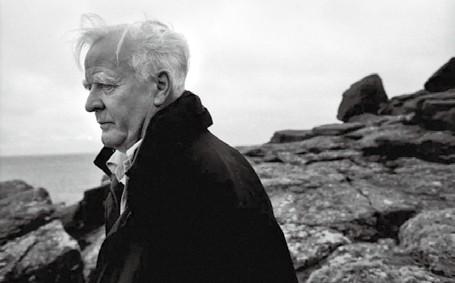

《第二十二条军规》《宠儿》《锅匠,裁缝,士兵,间谍》……这些重要作品的背后,都凝结了罗伯特·戈特利布(1931-2023)出色的编辑出版工作。戈特利布代表了编辑的尺度,是美国20世纪文化版图不可或缺的一位。

今天我们重读对戈特利布的一篇访谈,以纪念这位“永远忠于书籍”的传奇编辑。

罗伯特·戈特利布的品味不拘一格,你很难归纳他所合作的作者、所编辑的几百种书究竟是怎样的。在西蒙—舒斯特出版社升至总编辑的那些年,在克瑙夫出版社担任出版人兼总编辑的那些年,他前后出版过许多超级畅销书,编辑了好几部名人回忆录和自传,他的作者包括历史学家、传记作家、小说家、思想家以及舞蹈家、音乐人、好莱坞明星等等。

戈特利布生于纽约,在曼哈顿长大,先后就读于哥伦比亚大学和剑桥大学。1955年,他在西蒙—舒斯特出版社找到一份工作,担任总编辑杰克·古德曼的编务助理。1950年代的出版业与现在差别很大。许多大出版社仍由创始人控制,比如贝内特·瑟夫和唐纳德·克劳弗尔拥有兰登书屋;艾尔弗雷德·克瑙夫拥有克瑙夫出版社。因此,当时的出版人有意愿且有能力不惜亏本出版他们喜欢的书,以此树立一种形象:出版社怀有比赚钱更高的使命。

1957年,杰克·古德曼意外去世,出版社的业务陷入僵局,短短几个月内高层人员纷纷离职。用戈特利布的话形容:突然之间,“孩子们变成了掌柜的”。于是没过几年,戈特利布就当上了主任编辑,之后升任总编辑。1968 年,他离开西蒙—舒斯特出版社,出任克瑙夫出版社总编辑、出版人。1987 年,应《纽约客》的老板塞·纽豪斯之邀,戈特利布离开克瑙夫,接任《纽约客》主编。5年后,戈特利布又退出《纽约客》,让位给接替他的《名利场》前主编蒂娜·布朗。当时61岁的戈特利布决定不再从事任何管理工作,而选择了无偿为克瑙夫出版社工作(他离开《纽约客》时纽豪斯给了他巨额安置费),编辑出版了许多书,包括各种《纽约客》漫画书。

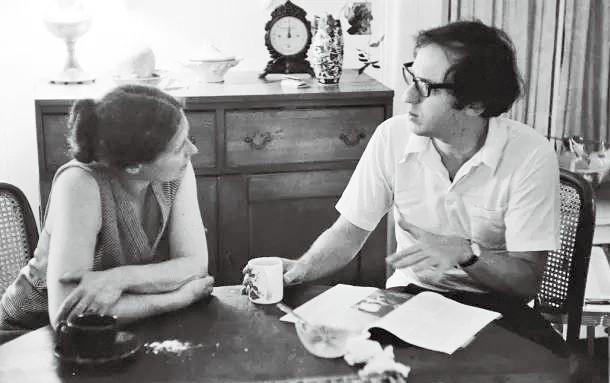

我对戈特利布的采访是在他家的客厅里,他长得有点像伍迪·艾伦,只是个子更高、肤色也不那么红。访谈对象是戈特利布本人建议的,而他们的发言和戈特利布的回应并不是即时的直接对话,而是分别采访之后整合在一起的。

约瑟夫·海勒:鲍勃(戈特利布的昵称)对《第二十二条军规》的有些建议牵涉到大量工作。他说在手稿的第200页或300页,有一章他很喜欢,可惜它的位置太靠后。我同意他的看法,于是把开头删掉了五六十页,这样就可以让人早点读到这一章。

戈特利布:在作品的编辑修改上,海勒跟我始终在同一个频段。能说明这一点的最神奇案例是我们编辑《出事了》时的一件事。这本书写的是一个非常纠结的男人,名叫比尔·斯洛克姆,他深陷焦虑和各种严重的道德问题,令人读得很揪心。到最后,我说:“你可能会觉得我的想法疯狂 — 这个人不应该叫比尔,应该叫鲍勃。”而他竟然看著我说:“我本来是叫他鲍勃的,后来改成了比尔,因为我怕你会觉得受到冒犯。”于是我们又把名字改回了“鲍勃”。这绝对神奇,也许我们这些头脑复杂且神经质的纽约犹太人的思维方式都是一样的。

多丽丝·莱辛:鲍勃之所以能成为一个伟大的编辑—也许是他这个时代最好的编辑,因为他无所不读,他始终浸淫在最好的作品和思想中。从前你可以假定在一家正规出版社工作的编辑读过许多书,可以准确甄别作品的水准和质量;然而如今你会发现,出版社已经不是这样的了。

戈特利布:有许多容易被忽略的事情恰恰会影响阅读体验。比如如何安排小说的结构 — 是把它分成章节,还是不间断地写下去?要不要给章节起标题?……多年前我编过一本精彩的小说 — J.R.萨拉曼卡的《莉莉斯》,后来被拍成票房大卖的电影。这本书很有感染力,主导整本书、推动情节发展的人物叫莉莉斯,但是她在书的前六七十页根本没有出现。我不记得原来的书名叫什么,但我建议萨拉曼卡把书名改成《莉莉斯》,因为这样一来,小说开头一直没有出现莉莉斯这个主人公,反而使读者对她有所期待。所以只要改一下书名,就能制造出一种本来没有的张力。

约翰·勒卡雷:鲍勃会告诉我他对故事的理解,什么地方他可能略感失望,什么地方的报复情节出乎他意料,诸如此类非常宽泛的建议。他会对我说:“我要在这几页下面画波浪线,在我看来它们太抒情,自我意识太强或太夸张。”而我会说:“行吧,我暂时不同意,因为我爱我写的每一个字,但我会再看一遍,舔舔伤口,我们再看结果怎样。”然后我们便搁置了异议,直到最后我承认他是对的为止。我从未后悔接受鲍勃的修改建议,在所有关键问题上,他总是对的。

戈特利布:有段时间,我同时编辑两大间谍小说顶尖高手(约翰·勒卡雷和莱恩·戴顿)的作品,在编辑过程中,你不可能找到比这两个人差异更大的一对作者了。勒卡雷对编辑的建议异常敏感,因为他的耳朵太好,想象力太丰富 — 他会感知最细微的暗示,然后带着新写的30页神奇的书稿回来。戴顿则完全相反,他属于那种一旦白纸黑字写下一个句子,就是既成事实,费再大的劲也别想让他改动的作家。比如,你对他说:“这个故事好极了,但有一个严重问题。在第37页上,这个人物被杀了,可在180页上他又在派对上出现了。”戴顿马上会说:“天哪,这可真糟糕,我会改的,别担心。”等你拿回书稿,翻到37页,发现他的确改了,只是改成“他差点被杀了”。

辛西娅·奥齐克:鲍勃成为我的编辑,是因为我在克瑙夫出版社的编辑、挚友大卫·西格尔于圣诞节前夕突发心脏病猝死。当时,鲍勃的小女儿伊丽莎白刚刚诞生,鲍勃就从医院给我打来电话说:“别担心,你的编辑去世了,可我还在,我会当你的编辑,出版你的书。千万别认为你被抛弃了,没有方向了。”那是令我此生最为感动的一个慷慨之举,它发生于死亡、诞生、困惑、悲伤之间。如今,我写作时经常感觉好像有一只鸟站在我的右肩上,监督我在干什么。我希望得到这只鸟的赞许 — 这是一只挑剔的鸟。这只鸟就是鲍勃·戈特利布的灵魂。

戈特利布:你会惊讶地发现,作家最需要编辑做的一件事情 — 在出版界却并非都能做到—就是迅速回复。他们刚刚完成一部新作,立马投进邮箱,就会陷入一种情绪和精神亢奋的忐忑状态,直到收到编辑的消息,让他们等待简直就像虐待动物。我很幸运,因为我恰好阅读速度很快,基本上总是能连夜读完一本新的书稿。总之无论困难与否,你的第一任务就是迅速而诚实地答复作者 —当然,要讲究策略,态度温和。作为编辑,既要体现出权威感,又不能有占有欲和控制心,这样才能与作者成为真诚的朋友。

迈克尔·克莱顿:1968年,我的经纪人推荐鲍勃做我的编辑,说他是那种隔夜就回复的人。以前我的书稿在出版社等一个月才有人读完,快把我逼疯了一 把—本书稿寄到纽约去再等上一个月,对我来说就跟等下辈子投胎一样。于是我把《天外细菌》的书稿寄给鲍勃 — 这是我寄给他的第一本书,他说如果我同意推翻重写,他就愿意出版。我倒吸一口气,说行。他在电话里把他的修改意见一口气告诉我,大约说了20分钟。不管怎么样,我完全重写了。然后他打电话来说,不错,现在你只要重写一半就可以了。他又告诉我应该怎么改……最后我们总算让书稿像点样了。我感觉自己已被彻底耗尽了,这时他又对我说:“亲爱的小伙子,你把结尾写倒了。”他说得对极了。那是我第一次意识到,如果写的东西有问题,可能是因为写过头了或写得不够,还可能是在什么地方把时间顺序写倒了。

戈特利布:迈克尔写《天外细菌》的时候,以为他得像写常规小说那样,把那些科学家的性格写得有血有肉、真实可信,但那不是他的兴趣所在,所以他写得只能流于表面。我突然想到,与其让他“精雕细刻”人物,还不如完全剥离人物的性格特征,把小说变成一种类似纪实性的虚构作品。

迈克尔·克莱顿:鲍勃觉得我的作品应该让人以为是真实发生的事情,像《纽约客》上面的文章那样。我觉得这主意很有意思,可不知道怎么做。当时我的书架上有一本书 — 沃尔特·沙利文的《我们并不孤单》。我翻着翻着,注意到其中使用的词汇、纪实作品的节奏和句子的结构,都呈现出一种小说作品中找不到的现实感。我似乎豁然开朗,一部纪实作品的作者是无法像小说作者那样知晓人物内心想法的。于是我着手把相关内容都去掉,使书的叙事更冷静、更客观 — 但我没有彻底这样做。鲍勃读过之后建议我把所有小说性的段落都拿掉,人物之间不应该有任何关系,所有对话都应该推进情节发展。他这招儿比我激进得多,我本来根本不敢。我后来写的书再也没有像《天外细菌》这样没有头绪了,主要是因为在这本书的写作过程中,鲍勃教了我很多编辑书稿的方法。即使现在,要是鲍勃打电话问我要书稿,我还是会慌。不过我认为每一个作家都应该在额头上刺几个字:“人人需要编辑”,就像救护车上写“救护车”这几个字一样。

戈特利布:写书最紧张的时刻经常是开头和结尾 — 也就是进场和出场,尤其是结尾挺尴尬的,好像作者不知道什么时候收束。有时候你能对作者说的最有效的办法是,就写到这里 — 至于后面这两页半内容,你只是在清嗓子。举一个极端的例子:我第一次读哈伊姆·波托克的《特选子民》时,认为书已经有结尾了,而哈伊姆在这之后还写了300页。驱动情节发展的素材已经完全发挥了作用,而他还在接着写故事的“续集”。所以我给他的经纪人打电话说,我喜欢这本书,但请向他解释,只有在放弃最后300页的前提下我才愿意出版;要是他坚持现在这个样子,那是另一本书。哈伊姆立刻明白了我的意思。

托妮·莫里森:我写前两部小说《最蓝的眼睛》和《秀拉》的时候,有一种新作者的焦虑,想要确保每一个句子都绝对准确,有时候这会使作品有一种珍贵的、珠宝般的品质 — 紧凑。之后我开始写第三本书《所罗门之歌》,鲍勃此时对我说:“你的写作不必如此拘束,可以放松些,敞开自我,更加宽广。”于是,我开始敞开来探索各种可能性,开始想诸如这样的问题:如果我真的沿着我脑海中这个女人没有肚脐的念头或者画面写下去,故事会怎样发展……要是在以前,我通常会蔑视这种肆无忌惮的想法。

戈特利布:我记得托妮刚开始写《所罗门之歌》时我俩的那次讨论。我们虽然一直对她的书稿做些边边角角的修补工作,但像她这样强大、有鉴别力的作家,显然在文字上并不需要多少幫助。我想我给托妮最好的服务就是鼓励她 — 帮助她解放自己。此外我给她真正的帮助并非编辑层面上的 — 我鼓励她辞去编辑工作,全职写作,我知道她很想这样做。我记得当时向她保证不必为收入担心。不过我真正要对她说的是,你不是一个工作之外写点作品的编辑,你就是作家!我们始终彼此理解 — 两个编辑,两个爱读书的人,并且同龄。

罗伯特·卡洛:我交(给出版社)的《权力掮客》第一稿超过100万字。以当时的印刷技术,一本他们所说的可行的大众图书大概最多容纳70万字,1300页左右。鲍勃不想分卷出版。他告诉我,我可以让人对罗伯特·摩西感兴趣一次,但不会有第二次。所以我们得砍掉30万字,大约500页的篇幅,实在不容易。我每天上午到克瑙夫,鲍勃在那儿管整个出版社,但他会把办公室的门关上,我俩改稿一整天。傍晚我走的时候,他办公室外面已经排起了等他的队伍……

戈特利布:《权力掮客》是卡洛的第一本书,他已经孤独地写了8年。让他砍书稿内容是痛苦的,我也痛苦,因为我爱那些素材。我大概读了两倍的篇幅,但不能印这么多文字。

罗伯特·卡洛:写《权力掮客》,我通过梳理罗伯特·摩西的一生研究了权力在城市中如何运作,于是又想在国家的层面通过林登·约翰逊的一生来研究同样的问题,因为我觉得他对权力的认识比其他任何一位美国总统更为深刻。我想用不止一卷的篇幅写他,因为《权力掮客》被砍了不少我觉得可惜的内容。

我去出版社找鲍勃讨论时,我还什么都没说呢,他就开口了:“我还在惦记你呢,想你接下来应该写什么。我知道你之前打算写拉瓜迪亚,可我觉得你真正应该写的是林登·约翰逊传记。……我觉得你应该写好几卷。”这样的默契也太让人惊奇了!

戈特利布:那就是编辑能做的事—提出写书的思路。有几次得到了皆大欢喜的结果。比如波托克的《漂泊》最早就是我的主意。我那时想,身为犹太人,我却对犹太民族一无所知。我在一个无神论家庭中长大,从未参加任何宗教仪式。我想哈伊姆也许能写出一本广受欢迎的有用之书,能教育一下像我这样的人。多年后,我又建议安东尼娅·弗雷泽写亨利八世的六个妻子,她很快就写出了一部优秀作品。最重要的一个例子是我说服了约翰·契弗,同意让我编他的短篇小说选。他去世以后,他的家人希望我编他的日记,那是我做过的最艰难的工作—要从好几百万文字中奋力选出12.5万字。原文非常阴郁,而且最大的麻烦是无法和作者一起工作,只能单干。我觉得我不仅有责任呈现约翰原汁原味的文字,也要呈现出他的人生。但这也是我做过的最为满意的工作,是我职业生涯中少数几次让我觉得很有成就感的工作之一。

托妮·莫里森:鲍勃是一个神奇的读者,只忠于文本。所以每当他发现无效的、缺乏说服力的或者让他困惑的文字,我就知道我应该回到那处文字去修改。我特别注意要使读者能够自然而然地适应我加入的某种幻想情景,我和鲍勃都知道,为了能把读者带入一个“非现实”的境界,需要创造一种绝对稳定感。

戈特利布:你只能忠于书。你对书越是忠诚,就越是难以忍受其中的错误。我读书稿非常快,读第一遍时通常不会拿铅笔,因为只是读个大体印象。快到结尾时,我会打电话给作者,说出我对书稿的整体感受以及哪个部分“卡壳”了。然后我再回过头去放慢速度读第二遍,找到我有负面印象的地方,做好标记,琢磨问题所在。读这一遍时我就开始考虑具体的解决办法。

编辑工作要求你始终保持开放心态,始终善于应变。比如,控制好你自己,别要求作者只写某一类的书,这点很重要。你喜欢某个作家的某部作品胜过其他作品,这是难免的;但当你在编一本书稿的时候,不能让这种倾向影响你,你得进入那本书,并且尽可能使它完美。

查尔斯·麦格拉斯:鲍勃有一种不可思议的本事,能一下子抓住一个句子、一个段落的要害,那个地方你本来就隐隐觉得不太对劲,但又怕改动起来太麻烦。而他总是能一针见血地指出这些问题。这是一种本能。我俩都相信,如果一篇文章中所有小问题你都考虑到了,那么这种细微的周到带来的结果会大大不同。有时候我想,这或许只是让我们自己感动的信念,实际上没人会注意诸如你在一个段落里重复使用一个词这种问题。但更多时候,我相信细节是至关重要的。

戈特利布:编辑工作其实就是把任何一个优秀读者所具备的常识运用到书稿上。这就是为什么“一个编辑首先是一个读者”的原因。假如你不是一名“合格”的读者,就无法感知书稿的问题所在。我是一个阅读者,阅读就是我的生活。

奇怪的是,我发现不带编辑思维地读书对我来说是很不一样的体验。闲读时,我不会以编辑的立场去思考,哪怕是读我自己编过的书。记得勒卡雷的《锅匠,裁缝,士兵,间谍》成书送到我办公室的时候,我决定重读一遍,虽然三四个月前我刚读过校样,结果感觉好像之前从没读过一样。为了消遣或求知而读书的时候,我几乎没有修改的冲动。只有糟糕的翻译会把我逼疯,驱使我找铅笔修改。

查尔斯·麦格拉斯:鲍勃是我见过的最会读书的人。我以前常以阅读能力自得,但在鲍勃面前,我就像是刚拿到第一张图书馆借书卡的人。

迈克尔·克莱顿:按照我的写作经验,通常你动笔写作前就有一个总体设计,你看得相当清楚,就好像站在码头上看见海洋上的一艘船。你先看到整条船,而当你开始写作时就好像进入到锅炉房里,看不见船而只能看见管道、润滑油和锅炉房里的设备,只能假想船的外观。这时候你最希望的就是一个还在码头上的人—编辑,告诉你:“嗨,我看着你的船呢,它船头没了,前桅杆弯了,看来螺旋桨要修了……”

戈特利布:对某些作家来说,编辑提供的某种解决方案是没用的。比如我在《纽约客》时要发玛格丽特·阿特伍德的小说,碰到一个情节问题或者标点问题,如果解决办法是她自己提出的,就会很奏效;如果是我提出的,她从来不采纳。另一个作家可能会说,你光跟我说这个词用得不对是没用的,你得告诉我正确的词是什么。

当然,我这辈子也花了很多时间与一些本来就写得很差的作家合作。我改过的句子比大多数人一辈子读的都多。我记得多年前,我和迈克尔·科达常常一起整页整页地写别人的小说……有些书无论怎样写和改就是差口气,要么是因为构思本来就不好,要么就是让那个作者来写是错的,要么是那个作者本身水平差。然后书评人就说,这本书缺的是一个好编辑。而实际上,这样的书通常已是经过最多的编辑加工了。

约翰·勒卡雷:鲍勃知道哪些建议应该对我说,哪些留给我自己决定—这可真是他的重要美德之一。我听说过太多年轻编辑实际上恨不得替你写书。而鲍勃就像一个优秀的电影导演,面对一个演员,他只想把你最好的部分展现出来。

迈克尔·克莱顿:鲍勃总说,他是编辑,不是作家。如果你听到他的批评,你绝不会像听到别人的批评时那样想:嗯,他眼红呢,因为他想成为我。这样的心态可以促使你从他那里听到太多中肯的建议。

戈特利布:作为编辑,你的工作是看出这本书需要调整或修改什么,但具体操作得由作者来完成。你应该做的是一种引导—这本书在这个地方缺少了点什么,比如爆发、方向、兴奋等等。我对自己的定位很满意,这解放了我。写作于我来说是非常难的,而阅读就像是呼吸。

托妮·莫里森:我想,我们把写作行为而不是阅读行为放在首位是错误的。人们通常认为阅读仅仅是因为懂得这门语言,而实际上阅读在某种意义上说是非常高级的智力行为,我对这种敏锐而深刻的阅读充满敬意。写作对我來说就是一种非常持久的阅读过程。我当了编辑以后才开始写作是因为我想读点自己找不到的书,于是我就写了第一本书。

戈特利布:许多人有一种庸俗的看法,以为作家和编辑互相掐脖子,关系是对抗性的。那是疯话。编辑不应该编辑一本他不喜欢的书,因为编辑的工作就是把一本书在它本色的基础上变得更好。如果你把一本书变成不像它本来面貌的另一本书,结果注定是灾难。

编辑必须无私,但也必须有主见。如果编辑不知道自己的想法或者不愿表达自己的意见,那么编辑的价值何在?对作者来说又有什么好处?所以,尽管坦诚地说出你的阅读感受,比如文稿哪处不太妥帖合理,而接不接受你的意见则取决于作者自己了。

(选自公众号《单读》,有删节)