生态移民村镇居民居住满意度及其影响因素研究

2023-09-28吴海娟易洁琰

吴海娟, 郑 芳, 易洁琰

(宁夏大学地理科学与规划学院,宁夏 银川 750021)

对生态移民最早的研究源于20 世纪初考尔斯首次提出的“生态移民”概念[1]。国外研究经历了由“环境难民、生态难民”到“环境移民”再到“生态移民”的过程[2]。“生态移民”是指由于生态环境和其他因素共同作用而出现的人口迁移现象[3]。中国的生态移民具有扶贫脱困和生态保护的双重意义[4],与“易地扶贫搬迁”概念类似[5]。中国生态移民发端于20 世纪80 年代初,宁夏响应国家“三西(甘肃的河西、定西、宁夏的西海固)”扶贫方针,早期以独有的吊庄移民模式进行迁移,后期以易地扶贫模式进行搬迁[6],有针对性地将原宁南山区和中部干旱带的部分生活在自然条件恶劣、土地资源贫乏、生态敏感、水土流失严重、环境污染地区的生活困难人员进行移民搬迁,易地安置[7],完成了一百多万人的大规模移民搬迁安置工作,在宁夏中北部地区形成了多个生态移民村镇。针对生态移民这一特殊的群体,国内外学者围绕生计生产[5,8]、社会融入与适应[9-10]、空间演化、融合与重构[11-12]、减贫[13]等问题,运用案例分析、地理探测器、主成分分析、二元Logistic回归模型、结构方程模型和遥感GIS 技术等展开大量的研究。但大部分研究都集中于搬迁后的几年,对搬迁时间较长的居民居住环境关注较少。

由于生态移民村镇居民生活水平的提高,居民对居住环境与空间品质要求亦越来越高,有必要对生态移民村镇居住满意度开展相关研究。目前居住满意度研究集中在城市社区[14-15]、老旧小区[16]、棚户区[17]、租赁住宅[18]、城中村[19-20]以及传统村落[21]等,对生态移民村镇这类特殊研究区关注较弱。其次,大部分研究聚焦于老年人[22-23]、农民工[24-25]、城镇化农民[26]、流动人口[27]等群体,对于易地搬迁的生态移民这类群体关注较少。在研究方法上,调整的Campbell模型[28-29]、Logit模型[30]、结构方程模型[31]、多层次路径分析模型[32]、模糊综合评价模型[33]以及层次分析法[14]等被广泛应用,其中结构方程模型因其多因素建模的优点,在多层次的居住满意度研究中更具优势。测度指标上,大部分研究关注于实体的建成环境[34],而对于邻里环境、公共空间关注较少。

因此,本文以宁夏典型生态移民村镇为研究区,构建居住环境和邻里社会环境2 个方面的指标体系,通过实地调研获取数据,基于结构方程模型揭示居住满意度及其影响因素,以期为生态移民村镇及居住满意研究进行探索,并对未来决策提出一些建议。

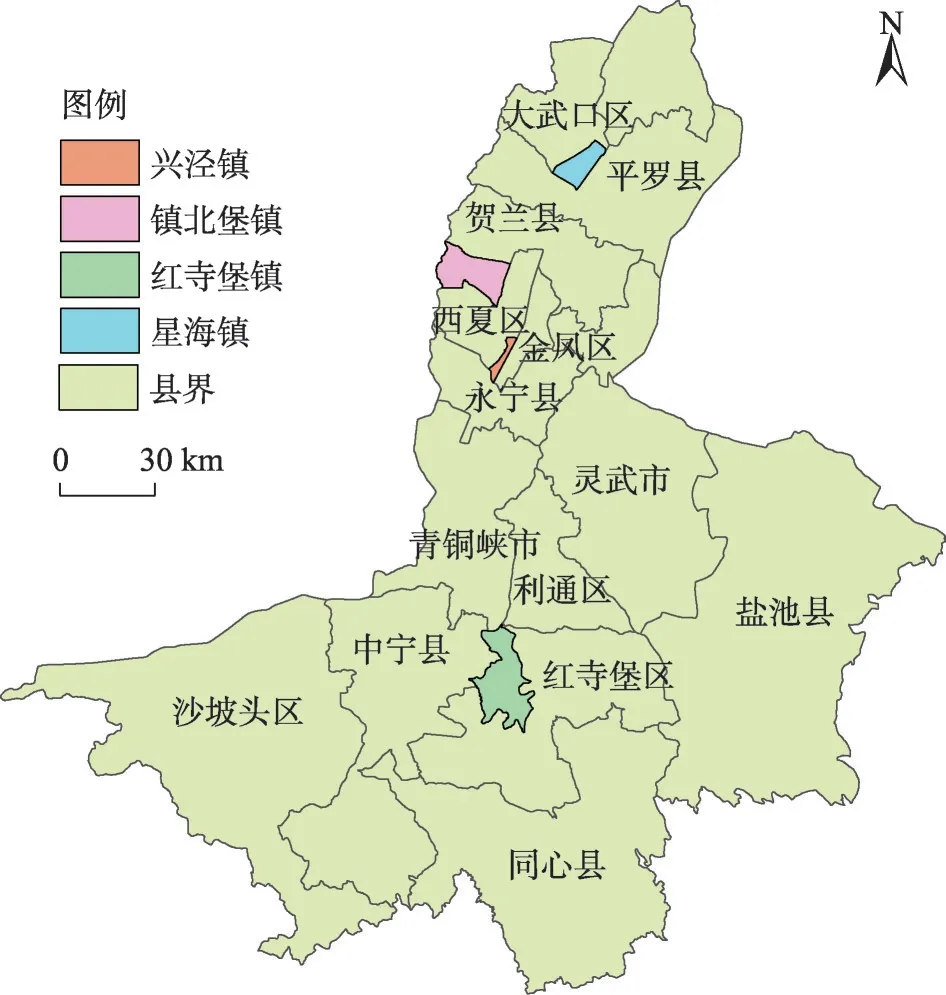

1 研究区概况

本研究调查选取了红寺堡镇、镇北堡镇、星海镇和兴泾镇4 个较典型的生态移民村镇(图1)。红寺堡镇是宁夏扶贫扬黄灌溉工程(“1236”工程)的主战场[35],是全国最大的生态移民迁入区[36]。从1998 年开始实施移民搬迁安置工作,安置同心县、海原县、西吉县、原州区、彭阳县、泾源县、隆德县等地移民2.3×105人;镇北堡镇是吊庄移民的典型区,从1983 年开始移民,已建设成为全国旅游特色名镇;星海镇原为宁夏隆湖经济开发区,属于典型的劳务移民区;兴泾镇1983年开始了移民工作与开发建设,历经30 多年的发展,已成为典型的物流商贸城镇。

图1 研究区域分布Fig.1 Distribution of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源

本研究采取随机抽样问卷调查和面对面访谈的形式,根据移民搬迁人口数比例,于2021 年3—4月在红寺堡镇、镇北堡镇、星海镇、兴泾镇分别发放问卷为281、41、45、39 份,共计406 份,收回问卷390份,问卷回收率96%。居民居住满意度感知维度主要包括环境状况、邻里环境、配套设施、组织管理等方面,共涉及17个测量指标。满意度评价采用李克特五分量表,调查数据采用SPSS、Excel 等软件进行统计分析。

2.2 研究方法

借助SPSS软件描述性统计方法,探讨生态移民村镇居住满意度的总体特征和不同维度的特征;采用交叉表分析研究生态移民村镇不同群体居民居住满意度感知差异;运用探索性因子分析法提取影响居住满意度的潜在变量,在验证性因子分析的基础上,运用Amos 软件构建居住满意度结构方程模型,探讨生态移民村镇居民居住满意度的影响因素。完整的结构方程模型用线性方程式表示即:

式中:y为内生观测变量向量;Λy为内生观测变量与内生潜变量之间的关系矩阵;η为内生潜变量向量;ε为内生观测变量的残差项向量;x为外生观测变量向量;Λx为外生观测变量与外生潜变量之间的关系矩阵;ξ为外生潜变量向量;δ为外生观测变量的残差项向量;B 为内生潜变量之间的关系矩阵;Γ 为外生潜变量与内生潜变量之间的关系矩阵;ζ为结构方程模型的误差项。方程式(1)~(2)为测量模型,方程式(3)为结构模型,三者合称为结构方程模型[31,37]。

3 结果与分析

3.1 生态移民村镇居住满意度特征

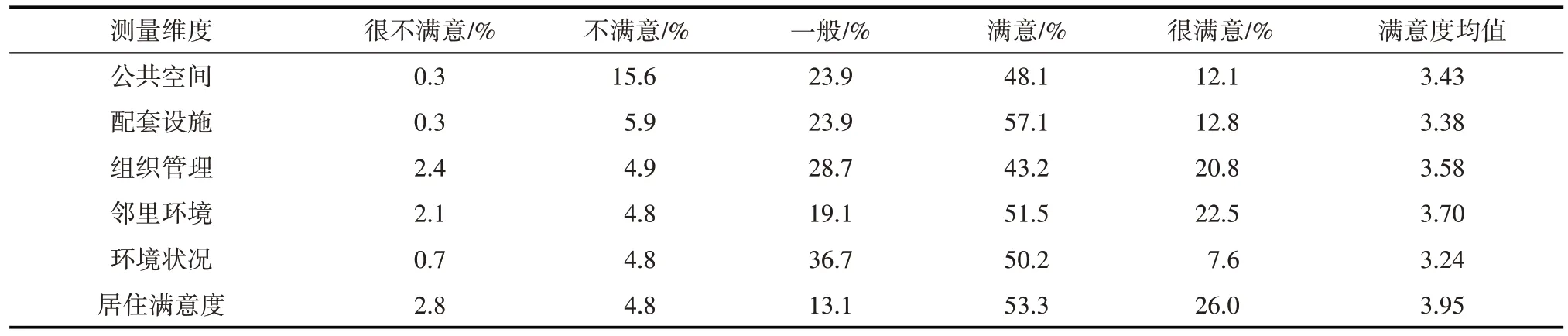

3.1.1 生态移民村镇居住满意度总体特征生态移民村镇居民居住满意度总体评价结果表明(表1),居民居住满意度均值为3.95,整体满意度较好。有26.0%的居民认为很满意,有超过一半的人感觉到满意,有13.1%的居民认为一般,有4.8%的居民感觉到不满意,仅有2.8%的居民认为很不满意。从不同维度来看,居住满意度从高到低依次为邻里环境(3.70)、组织管理(3.58)、公共空间(3.43)、配套设施(3.38)以及环境状况(3.24)。随着城市建设发展,社会进步和设施完善,搬迁居民对现有的居住总体感到满意,但不同维度环境尚有不足,存在提升空间。

表1 居民居住满意度总体评价Tab.1 Evaluation of residents’housing satisfaction

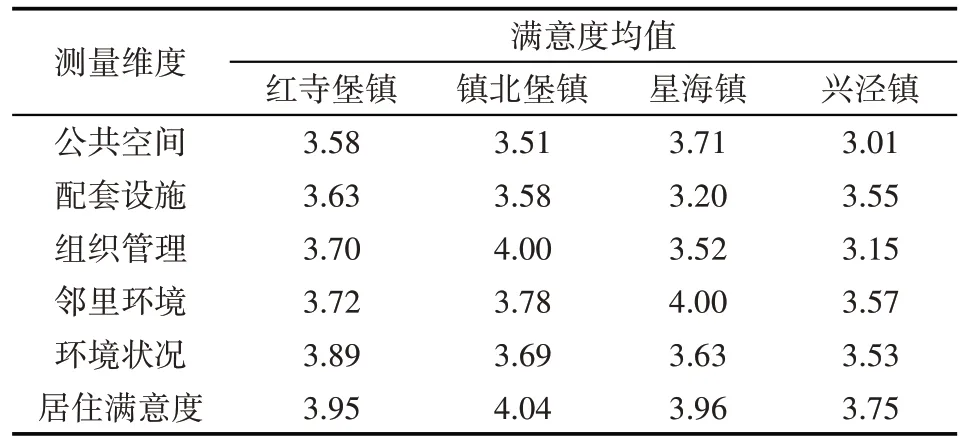

3.1.2 不同生态移民村镇居住满意度特征不同村镇的居住满意度评价结果表明(表2),不同村镇居民对于居住满意度由高到低依次为镇北堡镇(4.04)、星海镇(3.96)、红寺堡镇(3.95)、兴泾镇(3.75)。从不同维度来看,公共空间方面,兴泾镇满意度极低,为3.01,其余均高于3.50;配套设施方面,星海镇满意度较低,为3.20;组织管理方面,兴泾镇满意度较低,为3.15,其余均高于3.50;邻里环境和环境状况满意度均高于3.50,总体满意度水平较高。

表2 不同村镇的居住满意度评价Tab.2 Evaluation of residential satisfaction in different villages and towns

20 世纪80 年代以来,随着生态移民工程的实施,移民的生活条件得到了很大的改善,由于当时的建设标准和技术水平的限制,房屋建设和居住环境都存在一些问题,总体与居民需求还是存在很大的差距,配套设施不足,公共活动空间预留不足,外部环境急需改善,居民对此类物质环境问题满意度普遍较低。

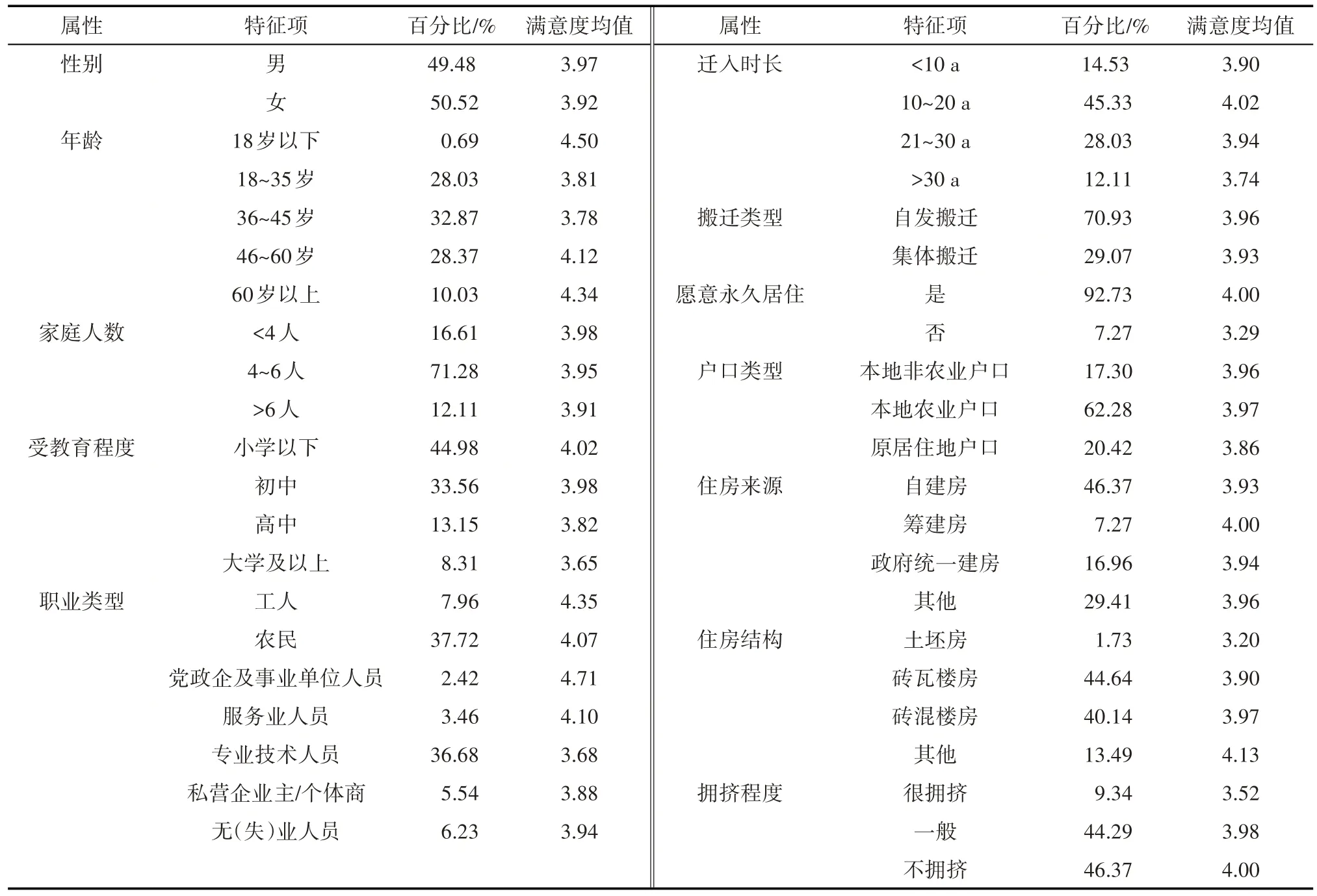

3.2 生态移民村镇居住满意度感知的群体分异

移民村镇不同群体的居住满意度(表3)平均值均大于3.5,总体感知较好,但由于个体社会经济属性的不同,存在内部差异:

表3 不同群体居民的居住满意度感知Tab.3 Perception of residential satisfaction of different groups of residents

(1)从个人特征来看,男性和女性对于当地居住满意度感知差别不大;年龄方面,样本中36~45岁占比例较高。但在几个年龄阶段中,孩子和中老年人的居住满意度均值较高,均大于4.0,随着生活水平的提高,老人们对现在的居住环境感到满意,而孩子大多数不关心此类问题,但集中在18~35 岁和36~45 岁的青壮年居民,对生活具有较高的期待和需求,所以满意度感知低于其他几个年龄阶段。

(2)从家庭人数来看,家中4~6 人的家庭占到样本的71.28%,表明居民中家庭大多数是有2 个孩子,或有1~2 个老人,超过6 人的家庭占样本的12.11%,表明家庭负担系数越大,满意度越低。基本家庭负担系数越小,生活条件越好,居住满意度水平越高。

(3)从受教育程度来看,小学和初中学历分别占44.98%和33.56%,居民受教育程度集中在初中以下程度,但受教育程度越低的居民,反而满足于居住现状。大学及以上学历的居民满意度均值只有3.65,可以看出居民受教育程度越高,对于居住要求越高。

(4)从搬迁情况来看,迁入时长<10 a、10~20 a和21~30 a 的居民满意度均值大于3.90,满意度较好,而时长>30 a的居民,满意度均值只有3.74,表明起初搬迁居民满意度较高,而在迁入20 a之后,对于居住环境的要求变高,满意度则逐渐降低;搬迁类型方面,有70.93%的居民属于自发搬迁,其余是政府组织的集体搬迁,但自发搬迁的居民满意度均值略高于集体搬迁,均超过3.90,表明自愿自主搬迁的居民对搬迁后生活感到满足;居民中愿意永久居住的居民占到样本的92.73%,满意度均值为4.00,而在调查中,剩余7.27%的居民大部分是由于经济条件较好,有更好的居住地去处,或者打算去其他地方陪伴子女,无居住意愿,满意度感知较低。

(5)从户口类型来看,79.58%的居民为本地农业和非农业户口,满意度均值都在3.95 以上,表明居民大部分都已适应现居地生活,对现居地有了认同感和归属感,满意度感知水平较高。而其余20.42%的居民还保留原居住地户口,调查中发现未能更改户口的一部分是因为留恋原居住地,另一部分是由于更改手续繁复,未更改成功,满意度均值为3.86,满意度感知较好。

(6)从住房情况来看,住房中84.78%的居民都已实现砖瓦或砖混楼房,还有一部分其他结构的住房,土坯房已所剩无几。数据表明,房屋结构中,结构质量越好的住房,居住满意度感知水平越高;感到住房很拥挤的居民占到样本的9.34%,满意度感知水平较低,而44.29% 的居民感知一般,其余46.37%的居民较满意,居民中存在家庭人口数多,人均住房面积较少导致住房拥挤的问题。

3.3 生态移民村镇居民居住满意度的影响因素

3.3.1 探索性因子分析根据探索性因子分析结果(表4)可知,用水条件、清洁状况、噪声环境、空气环境、住房质量主要反映居住的环境状况,第一主因子贡献率为21.423%;交通设施、商业服务设施、教育设施、医疗卫生设施、休闲娱乐设施体现了居住周边的配套设施,第二主因子贡献率为21.719%;公共空间数量和公共空间质量反映居住环境中公共空间的状况,第三主因子贡献率为11.287%;村务公开程度和社区管理反映居住区的组织管理情况,第四主因子贡献率为10.750%;居民同质性和邻里关系体现居住环境中的邻里环境,第五主因子贡献率为10.889%。

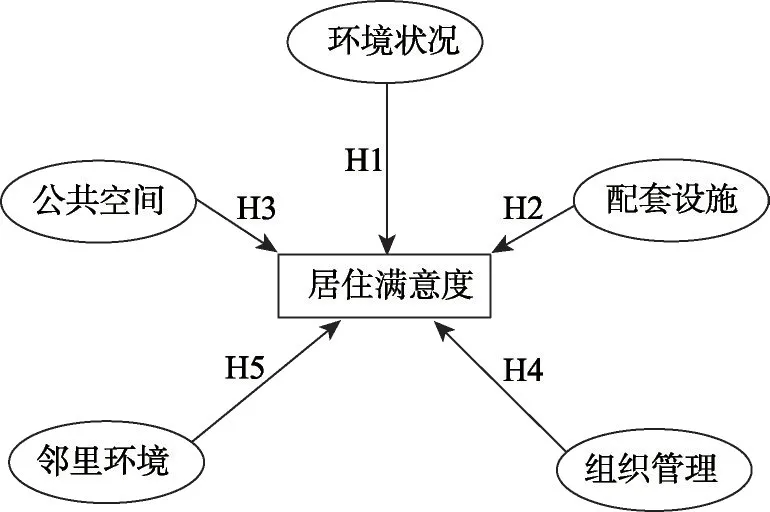

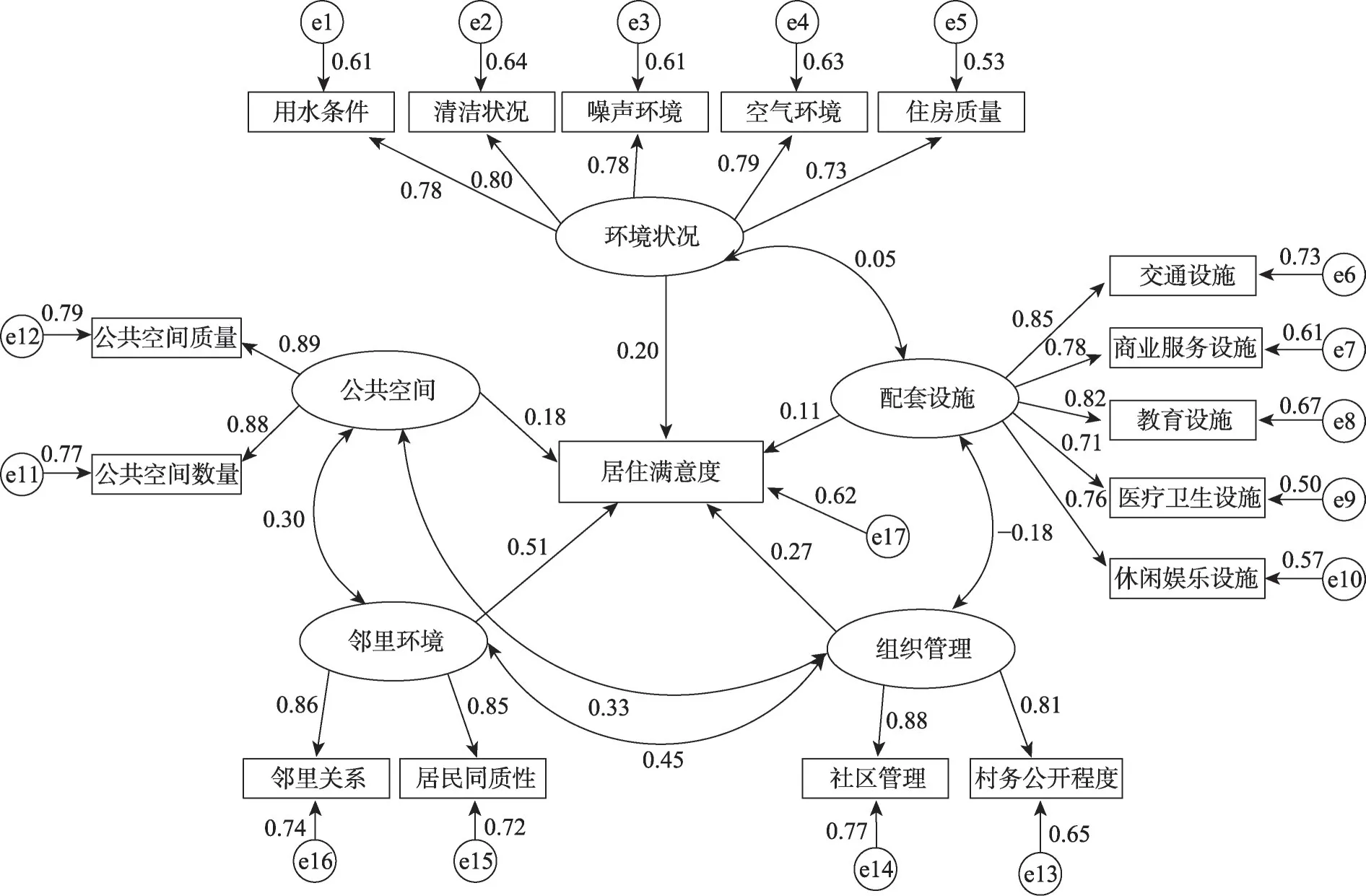

3.3.2 结构方程模型的构建根据探索性因子分析的结果,构建满意度测量指标与居住满意度之间因果关系的结构方程模型(图2)。其中包括“环境状况”“配套设施”“公共空间”“组织管理”“邻里环境”5 个外生观察变量和1 个满意度内生观察变量。基于模型,提出以下研究假设:H1 环境状况与居住满意度呈正相关;H2 配套设施与居住满意度呈正相关;H3 公共空间与居住满意度呈正相关;H4 组织管理与居住满意度呈正相关;H5邻里环境与居住满意度呈正相关。

图2 研究假设Fig.2 Research assumptions

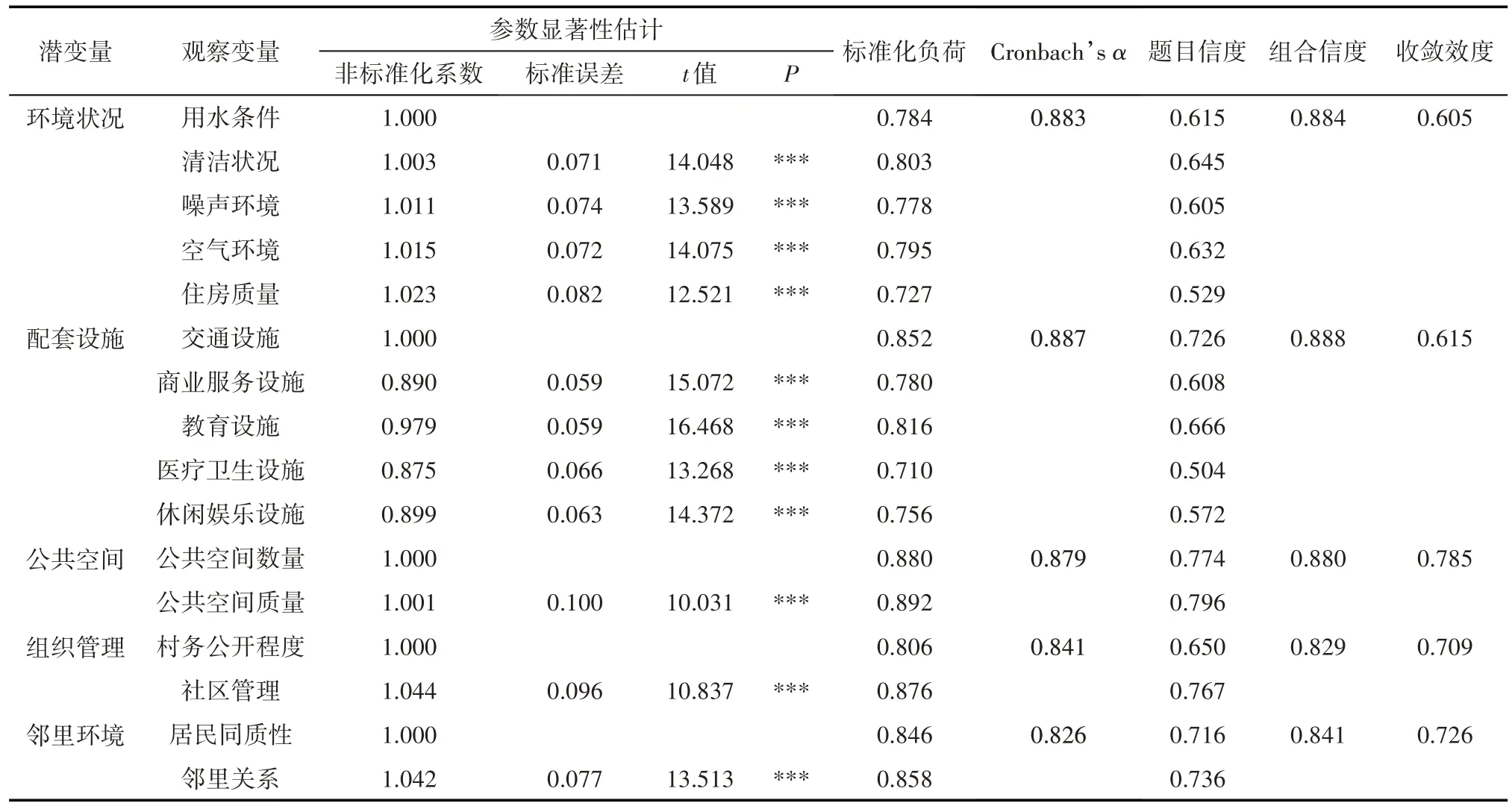

3.3.3 结构方程模型检验

(1)模型信效度检验

基于探索性因子分析的结果,采用Amos 23.0软件对模型各个潜变量对应的测度指标进行验证性因子分析,其中,测量模型所有变量的克朗巴哈系数(Cronbach’sα)均处于0.826~0.887 之间,均大于0.7(表5),表明问卷题项的可靠性较强[38]。各测量指标的标准化负荷均处于0.710~0.892之间,符合大于0.6 的标准,所以各潜变量均能被相对应的观察变量较好地解释。题目信度处于0.504~0.796 之间,均满足指标值大于0.36 的要求;组合信度在0.829~0.888 之间,均符合大于0.6 的标准[39];收敛效度的值介于0.605~0.785 之间,均满足大于0.5 的标准[40]。结果表明模型中各测题目量具有较好的信度,且各潜变量有更高的收敛效度,模型总体上具备了较好的信度和效度。

表5 模型信效度检验结果Tab.5 Results of model reliability and validity

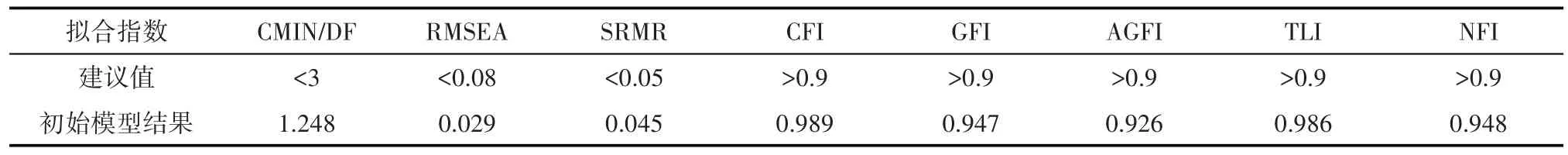

(2)模型拟合度检验

对构建的居住满意度测量模型进行优度拟合检验,选取8个拟合指数作为判断标准(表6)。居住满意度测量模型的相对卡方(CMIN/DF)为1.248,小于3;近似误差均方根(RMSEA)为0.029,小于0.08;标准化残差均方根(SRMR)为0.045,小于0.05;比较拟合指数(CFI)为0.989,大于0.9;拟合优度指数(GFI)为0.947,大于0.9;调整拟合优度指数(AGFI)为0.926,大于0.9;非规范拟合指数(TLI)为0.986,大于0.9;规范拟合指数(NFI)为0.948,大于0.9。模型拟合参数全部处于拟合优度检验的理想值之内,表明居住满意度测量模型具有较好的整体拟合优度。

表6 结构方程模型拟合度检验Tab.6 Fit test of structural equation model

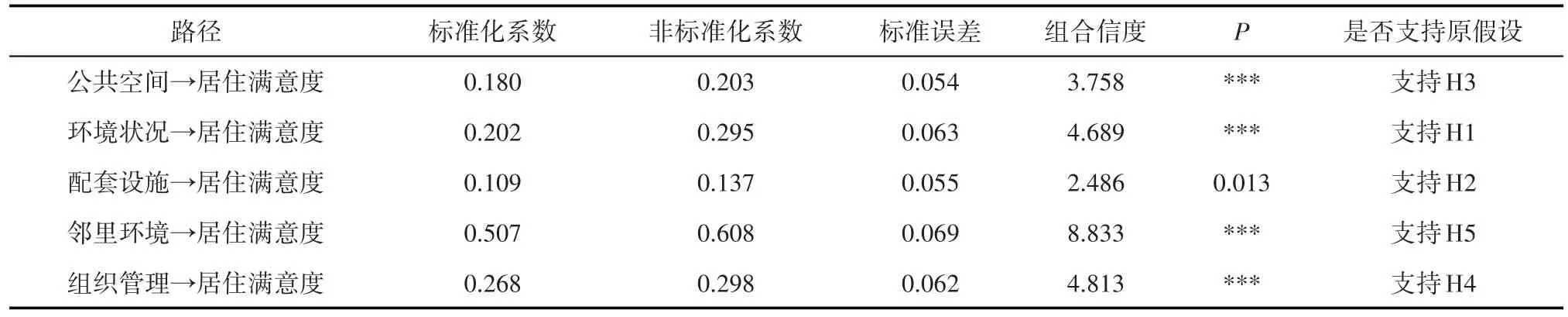

3.3.4 影响因素结果分析模型测算结果表明(图3),5 个研究假设均成立(表7),按照影响程度大小依次为邻里环境>组织管理>环境状况>公共空间>配套设施。通过模型路径系数得出,5 个潜变量间相互作用并共同对居住满意度产生影响,从各个潜变量对居住满意度影响程度分析:

表7 居住满意度结构方程模型测算结果Tab.7 Calculation results of structural equation model of residential satisfaction

图3 结构方程模型结果Fig.3 Model results of structural equation

(1)邻里环境对居民居住满意度影响程度最大,呈显著正相关(P<0.001),故H5假设成立。由于大部分的居民来源于同一个村、同一个乡或者邻村、邻乡,邻里相处很融洽。测量指标中,邻里关系和居民同质性的因素负荷量分别为0.86 和0.85,居民对于邻里关系和居民同质性关注较多,对居民居住满意度影响很大。

(2)组织管理对居住满意度产生较大影响(P<0.001),H4 假设成立。组织管理体现社区的服务建设和管理情况,测量指标中,村务公开程度和社区管理的因素负荷量分别为0.81 和0.88,由于新冠疫情,社区管理作用突显,所以居民对社区政策和管理关注度较高。

(3)环境状况对居住满意度的影响仅次于邻里环境和组织管理(P<0.001),H1 假设成立。居住环境状况越好,居民居住满意度越高。因一部分居住区建成时间较长,居住区的物质环境老化严重,住房、用水、清洁、空气等条件还需进一步改善。

(4)公共空间也对居住满意度具有显著的正向影响(P<0.001),H3 假设成立。公共空间居民日常生活的重要载体,是居民进行社交的主要场所。随着人们生活水平的提高,对于公共空间关注度越来越高。所以提升公共空间的数量和质量更有利于提高居住满意度。

(5)配套设施也是影响居民居住满意度的重要因素(P<0.05),H2假设成立。配套设施是居民生活的外部硬件,完善的配套设施会为居民提供很大的生活便利。而在几个测量指标中,交通设施、教育设施、商业服务设施受到居民较多关注,所以完善相应的配套设施,可以有效提高居住满意度。

4 讨论

针对生态移民这类特殊的群体进行居住满意度研究,应注重满意度参照对象与时间上的变化2个方面。居民对于居住满意度的主观评价基于搬迁前的居住环境(参照对象),居住环境改善很大,居民满意度水平很高。但从长时间考虑,搬迁后的移民居住环境得到长期改善,居民生活水平同样提高,对居住要求显著提高,则对目前的居住环境满意度感知降低。

论文将居民个体属性特征与客观特征相结合,通过定量数据探究生态移民村镇居民居住满意度的特征及其影响因素,弥补了现有文献侧重于定性描述和单因素分析的不足。在满意度测量指标的选取上,除了关注居住实体环境,还强调了邻里交往的社会环境。同时,通过结构方程模型有效解释了几个维度的指标对居民居住满意度影响因素影响力的差异,有利于未来进行针对性的改造提升。但论文的数据采用问卷调查进行收集,在数据量上具有一定的局限性,对于居民是否存在其他内隐的认知还需进一步探究。

5 结论

(1)生态移民村镇居民居住满意度均值为3.95,总体水平较好,不同维度下居住满意度从高到低依次为邻里环境、组织管理、公共空间、配套设施以及环境状况;不同村镇的居民对于居住满意度由高到低依次为镇北堡镇、星海镇、红寺堡镇、兴泾镇,不同维度下各村镇满意度存在差异。

(2)不同群体居民的满意度均值均大于3.5,满意度水平较高,但不同属性的居民群体之间存在较大差异,其中中青年、家庭负担系数大、受教育程度较高、迁入时长超过30 a、不愿意永久居住和感到住房拥挤的这几类居民居住满意度感知较低。

(3)移民村镇居民居住满意度受邻里环境、组织管理、公共空间、环境状况和配套设施5个方面的影响。根据影响程度的大小,依次为邻里环境>组织管理>环境状况>公共空间>配套设施。

(4)提高生态移民村镇的居民居住满意度需要全方位提升。邻里环境是影响居住满意度最大的因素。环境状况、公共空间和配套设施三部分还需重点提升改造。因此,除了构建完善的社区治理体系,加强居民之间的互动交流,促进邻里关系,还应注重改善居住实体环境、营造和谐的公共空间以及完善相应的配套设施。