姚安县农业种质资源普查分析及保护对策

2023-09-28自海荣

自海荣

(云南省姚安县种子管理站,云南楚雄 675300)

农业种质资源是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础,是农业高质量、可持续发展的重要战略资源,是支撑种业的核心要素[1]。目前我国虽是种质资源大国,但还不是种质资源强国。近年来,我国农业种质资源面临的挑战越来越严峻,加强种质资源保护利用迫在眉睫[2]。开展农业种质资源普查,是种质资源工作的第一步,是保障国家粮食安全、农业可持续发展的重要一环。云南省姚安县境内农业资源丰富,但缺乏专业性的资源调查。为摸清县域内农业种质资源现状,姚安县农业农村局借助开展“全国第三次农作物种质资源普查与收集行动”机会,对姚安县农业种质资源情况进行了普查,旨在为实现农业种质资源有效保护和开发提供参考。

1 地理和气候特征

姚安县地处云南省楚雄彝族自治州西北部,北纬25°13′~25°45′,东经100°56′~101°34′,区域总面积1 803 km2,地势南高北低,四周崇山峻岭,东临牟定,南接南华,北连大姚,西与大理州祥云县一江之隔。姚安县具有滇中高原典型的地理地貌特征,属亚热带季风气候,年平均气温15.3 ℃,年平均降水量770.4 mm,年平均日照时间2 316.8 h,无霜期247 d;境内有丰富的矿产资源、森林资源、生物资源及农作物资源[3-4]。

2 普查工作概况

按照《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案的通知》(农办种〔2015〕26 号)、《云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》和《楚雄州农业农村局关于印发楚雄州第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案的通知》要求,姚安县农业农村局高度重视,认真谋划,精心组织,研究制定《姚安县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》,积极与全省、全州同步推进第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,各项工作进展顺利,成效显著。

姚安县与相关部门积极沟通协调,有效推动种质资源普查与收集工作。通过广泛查阅历史资料,走访调研、实地探查、深入基层、深入群众调查资源线索,最大限度保障普查数据全面、真实,确保普查工作顺利完成。截至2021 年7 月5 日,全县参与普查与收集行动的工作人员25 人次,总行程1 350 km,走访群众、有关部门及单位52 次,走访行政村67 个,走访群众350人次,开展技术培训2次,参加人数32人,发放宣传资料65 份,制作标语1 条,接受云南省种子管理站督导1次;查阅档案25卷、书籍20本、统计资料5册,采集数据100条;完成1956、1981、2014年三个年度普查表数据收集填报,征集农作物种质资源40份。

3 调查结果

3.1 农业生产变化

1956 年,全县耕地面积1.423 万hm2,草场面积0.193 万hm2,林地面积12.921 万hm2,水域面积0.69 万hm2。全县林地面积最大,水域面积最小。主要粮食作物水稻种植面积7 737.2 hm2,在主要农作物中占比37.93%;玉米、小麦、豆类和薯类分别占比5.23%、28.45%、17.5%和1.64%。主要经济作物中油菜、烟草和桑园分别占比4.29%、4.58%和0.38%(见表1)。1956 年种植面积最大的是水稻,最小的是桑园;此时期以种植水稻、小麦等粮食作物为主,农用物资紧缺、农田水利条件差,农业科技落后。

表1 姚安县各调查年份主要农作物种植面积及其占比

1981 年全县耕地面积1.256 万hm2,较1956 年减少11.77%;草地面积0.21万hm2,增长9%;林地面积10.447 万hm2,减少19.14%;水域面积0.075 万hm2,增长8.74%。全县林地面积最大,水域面积最小。水稻种植面积8 072.43 hm2,在主要农作物中占比38.04%;玉米、小麦、豆类和薯类分别占比6.84%、20.97%、22.96%和2.67%。主要经济作物中油菜、烟草和桑园分别占比3.65%、4.43%和0.43%。1981年种植面积最大仍是水稻,占比相较1956年增加0.11个百分点,蚕桑种植面积最小,较1956年增加0.05个百分点。20 世纪60—70 年代姚安县水利设施有了很大改善,特别是家庭联产承包责任制,极大地调动了农业生产积极性,农业生产发展至此步入一个全新阶段。

2014 年全县耕地面积1.18 万hm2,较1981 年减少6.02%;草地面积1.673 万hm2,增长696.83%;林地面积11.545 万hm2,增长10.51%;水域面积0.092 万hm2,增长23.21%。全县林地面积最大,水域面积最小。水稻种植面积5 002.5 hm2,在主要作物中占比21.52%;玉米、小麦、豆类和薯类分别占比18.65%、4.3%、10.24%和2.24%。主要经济作物中油菜、烟草和桑园分别占比8.9%、22.67%和11.48%。2014 年种植面积最大是烟草,较1981 年增加18.24 个百分点,种植面积最小是薯类,较1981 年减少0.43 个百分点。此时期农业产业结构发生调整,经济作物种植面积在主要农作物中占比得到提高,在农业生产中的地位得到极大提升,全县以种植经济作物烟草为首,粮食作物水稻其次,全县农田水利设施有了大发展,产业结构调整较大,从单纯种粮转向多种经营。

2021 年全县耕地面积1.179 万hm2,较2014 年减少0.06%;草地面积7.78万hm2,增长364.94%;林地面积12.901万hm2,增长11.74%;水域面积0.109万hm2,增长18.12%。全县林地面积最大,水域面积最小。主要粮食作物水稻种植面积3 284.24 hm2,在主要农作物中占比12.81%;玉米、小麦、豆类和薯类分别占比25.07%、6.15%、22.16%和0.9%。主要经济作物中油菜、烟草和桑园分别占比8.46%、16.25%和8.19%。2021年种植面积最大的是玉米,较2014年增加6.42个百分点,种植面积最小的是薯类,较2014 年减少1.34个百分点。2021年种植业稳定发展,较2014年种植业结构有一定调整,全县以种植粮食作物玉米为首,其次是豆类、经济作物烟草,农业生产势头良好,产业化经营进程加快。

1956—2021年65年间,全县以种植粮食作物为主导。1956—1981 年间,以种植水稻、小麦和豆类为主;2014—2021 年,逐渐以种植粮食作物水稻、玉米、豆类和经济作物烟草为主,种植业产业结构逐年优化,新技术的推广和新品种的应用极大地促进了农业生产的发展。

随着城镇化步伐的加快,全县耕地面积持续减少,1956 年比1981 年减少了12.56%,1981 年比2014年减少了6.05%,2014 比2021 年减少了0.08%;全县草地面积获得了大幅增长,1981 年比1956 年增加8.81%,2014 年比1981 年增加696.67%,2021 年比2014 增加365.03%;由于国内发展建设对木材的需求量增大,导致1956 年至1981 年林地面积减少了19.15%,而后因退耕还林政策,林地面积开始持续增加,1981 年至2014 年增加10.51%,2014 至2021 年增加11.75%;全县水域面积持续增长,1956 年至1981年增加8.7%,1981 年至2014 年增加22.67%,2014 至2021年增加18.48%。

2021 年与65 年前(1956 年)相比全县耕地面积锐减17.15%,草地面积增长3 931.08%,林地面积减少0.15%,水域面积增长57.97%,由于城镇化步伐的推进,导致耕地面积逐年减少,同时国内发展建设对木材需求量剧增,导致了林地面积的减少;而草地、水域面积的增加可能归因于产业结构的调整。2021 年与40 年前(1981 年)相比,全县耕地面积减少6.13%,草地面积增长3 604%,林地面积增加23.49%,水域面积增长45.33%,与7 年前(2014 年)相比面积增减趋势一致;由于退耕还林、农业结构调整及非农建设占用直接导致耕地面积减少,而退耕还林的措施促使林地面积得到增长,草地、水域面积的增加可能归因于产业结构调整及国家生态保护政策。

3.2 农作物品种变迁

1956 年,农作物品种结构比较单一,产量比较低,多种植水稻、玉米、小麦、蚕豆等粮食作物,且多为地方品种,几乎无培育品种引进种植。水稻作物品种主要有波浪谷、麻线谷、小黑谷、小红谷等;玉米品种主要有本地白包谷、本地黄包谷等;小麦品种主要是地方品种。油料作物主要是本地黄油菜。

1981 年,水稻、玉米、小麦等粮食作物在继续种植上述原地方品种的基础上,少量引进培育品种,产量逐渐提高。其中水稻品种育成西南175、台北8 号等;玉米品种育成京杂6号等;小麦品种育成76-4等。

2014 年,水稻本地品种主要有大香糯(三角糯)、小黑谷、小红谷、波浪谷等,玉米本地种主要有黄包谷、本地白包谷、金黄后等,小麦本地种主要是龙耳朵麦、小洋麦等。同时玉米、水稻、小麦等大量引进优质高产的培育品种,其中水稻新品种有楚粳28 号等,玉米新品种有中单808、海禾2 号、迪卡2 号等;小麦育成品种有楚麦6 号等;豌豆引进了长寿仁。桑树引进了农桑14号、农桑8号等。

2021 年,水稻、玉米、小麦等粮食作物品种基本上都是新育成的,水稻主要有楚粳28、楚粳37号、楚粳54 等;玉米有罗单566、大天188、北玉1521、秋硕玉6 号、红单12 等近百个品种;小麦品种主要有楚麦6号、9号;豌豆主要有长寿仁、中豌6号。

从1956 年至2021 年65 年的品种变迁来看(见表2),由于引进了一些优质、高产的农作物品种,本地品种及一些引进低产品种逐渐被替代,一些宝贵的古老地方品种及特有资源正面临失传甚至完全消失,保护利用不及时造成的种质资源损失不可低估。

表2 姚安县主要农作物种植品种变化

3.3 2021普查年份资源普查情况

姚安县自2020年10月份开展农作物种质资源普查与收集行动以来,为加快普查收集工作进度,采取边收集普查数据、边调查收集资源的方式,加快推进各项工作开展。第三次全国农作物种质资源普查与收集行动具有普查历史年限跨度大、普查数据内容广、涉及部门多的特点,针对这些情况,姚安县普查与收集工作组切实加强与相关部门的沟通协调,广泛查阅历史资料,深入基层、深入群众调查了解资源线索,最大限度确保普查数据全面、真实,确保征集资源工作顺利完成。

3.3.1 种植业种质资源普查情况

截至2021年7月10日,已完成1956、1981、2014年三个普查年度普查数据录入。此外,截至2022 年7月20 日,全县新收集到农作物种质资源40 份,其中采集种子部位37 份、块根1 份、枝条2 份,涵盖8 种粮食作物、2 种饲料作物、1 种油料作物、4 种经济作物(见表3)。填写资源采集表40份;已上交资源样品38份,已提交资源采集表40份。

表3 姚安县2021普查年份农作物种质资源采集名录

表4 姚安县2021普查年份畜禽类种质普查名录

3.3.2 畜禽类种质资源普查情况

截至2022 年3 月22 日,全县完成普查入户调查,普查数据核实和上报,普查档案完善归档;经过普查,全县77 个村(社区)中,有资源的为73 个,无资源的为4个。已知畜禽资源8个畜种,9个品种,其中集中饲养1 333 头(只),散养64 713 头(只);蜂资源1 个品种,群体数量8 546 群,均为定地饲养(见表4)。

3.3.3 中药材种质资源普查情况

经普查全县山区各乡镇生长着天然刺五加、五味子、黄芪、板蓝根、水飞蓟、穿地龙、紫丹参、当归、茯苓、党参、玄参、重楼、木香、防风等多种中草药,各乡镇土地种类多,有草甸土、棕壤土、黑钙土等,土壤有机质含量较高,呈酸性至弱酸性反应,自然生态环境及地理位置十分适宜中草药生长。同时,姚安县有多年人工种植中草药的经验,特别是20世纪六七十年代全县各山区乡镇在种植茯苓、三七方面积累了较丰富的经验,姚安茯苓在中国医药市场上享有盛名。前场、太平、官屯、弥兴、大河口、左门等乡镇境内群山屹立、溪流纵横,雨量充足、气候温湿,山大人稀、植被茂密,形成了多种中药材生长的理想场所。据调查,姚安县共有中药材上百种,其中植物类500 多种,动物类30 多种,还有矿物种类。全国重要的763 种中药材中姚安有300 多种,其中28 种属传统中药材,很多都适宜规模化种植,采集、种植中药材,曾是部分山民的重要收入来源。

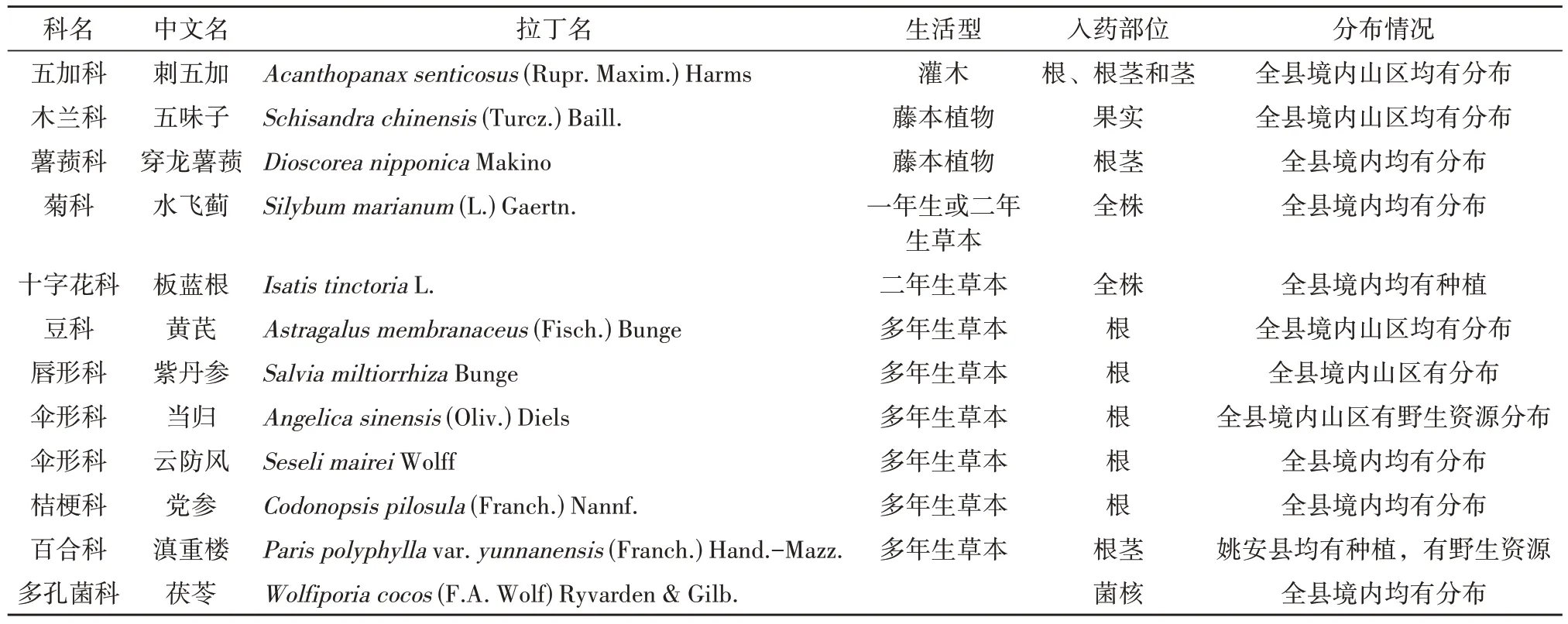

2021 年姚安县共种植中药材1 156.44 hm2,产值11 214.5 万元,主要品种有刺五加、五味子、板蓝根、黄芪、紫丹参、当归、云防风、党参、滇重楼等,涵盖11个植物科,1个多孔菌科(见表5)。

表5 姚安县2021普查年份主要药用资源及其分布

4 存在的问题

4.1 农业种质资源保护利用工作存在较大空白

姚安县自新中国成立以来基本未开展种质资源保护和利用工作,主要种质资源保存和利用工作亟待加强。

4.2 社会各界对农业种质资源保护意识不强,宣传发动社会参与种质资源保护工作严重滞后

姚安县农业历史悠久,种质资源丰富,这些资源是很重要的农业遗产,是农业可持续发展的重要资源。本地很多宝贵的古老品种、特色资源都是在老百姓家的房前屋后、田间地角和深山密林中得以繁衍生息,群众对种质资源的保护意识有限,不明白种质资源保护的重要性;因产业结构调整、气候破坏等因素导致大量自然生态下的农业种质资源种类与数量显著减少,若不加以保护,很多特有的遗传资源则将永久消失。

4.3 大量农作物种质资源流失

由于工业化、城镇化、现代化的推进和气候变化及产业结构调整、种养方式转变等因素,本地农作物种质资源丧失风险加剧。因产业结构调整,造成农作物种植面积缩减、资源流失。自然生态下的农业种质资源种类与数量显著减少,特别是交通便利地区野生近缘植物(品种)被野蛮采挖,濒临灭绝,如野生魔芋、野生山药、野生菌等。加之推广新品种的更新换代,地方品种资源不断减少,如:在姚安县山区历史上长期种植的耐寒水稻品种,小红谷、小黑谷已消失;地方特有品种“大香糯(三角糯)”,因栽培区域狭窄,面临消失;小麦品种白麦、火麦,玉米品种本地黄包谷、本地白包谷,荞麦品种苦荞、甜荞已无迹可寻,姚安大白豆已无人能辨别其真假,姚安山药鱼目混珠,农作物种植资源大量流失。

4.4 大量宝贵中药材资源濒临枯竭

随着中药产业快速发展,本地大量中药材资源受到过度采挖,伴随着环境日益变化,野生中药材资源逐渐减少,加之种植管理粗放,质量不稳定,很多宝贵的中药材资源濒临枯竭。姚安县境内野生滇重楼、紫丹参、当归、茯苓等已近灭绝,拯救和保护野生中药材工作已迫在眉睫。

5 农作物种质资源保护对策建议

5.1 加强农作物种质资源保护利用工作

1)加强对全县从事种质资源保护人员的培训,加强农业技术专业队伍建设;2)加大宣传力度,提高公众认知,强化群众对种质资源保护与利用重要性的认识,鼓励公众参与,让群众也参与到全县种质资源的保护工作中;3)强化种质资源管理,建立种质资源长效保护机制,从而对本地农作物种质资源进行有效保护[5]。

5.2 加强和规范种质资源库建设,建立濒危品种野生资源保护区和野生资源抚育基地

随着社会经济的发展,工业化、城镇化进程的加快及全球气候变化影响,自然生态下的农业种质资源的种类与数量显著减少,资源消失风险加剧,亟需针对濒危、趋濒危资源,分类制定保护措施,建立动态监测网络,加强和规范种质资源库建设,合理建立本地资源保护区和野生资源抚育基地,让濒危资源得到生养繁育[6]。

5.3 在国家制定新的野生中药材保护条例的指引下,加大执法力度

随着当今环境的日益变化,野生中药的生长环境也正逐步发生改变,相应的野生药材保护制度在实施过程中存在一定的滞后问题,部分规定缺乏明确的实施细则。因此,国家在新制定的野生中药材保护条例中,需强化政府监管,严格追究违法者的刑事责任[7]。

5.4 开展珍稀濒危中药资源的替代品研究,加强规范化栽培管理技术研究

1)研发消耗量大的药材的替代品种,尤其是用于植物提取的原料药材。2)提高药材的质量和利用率,减少药材的投料量。3)开发利用非药用部位,对中药新药用部位进行研究,有利于扩大药源,为中药资源的充分利用提供新途径。4)应用组织培养、合成技术、基因工程、酶工程等现代技术,改变工艺,提高收率,减少浪费。5)在产地加强对药农的生产指导,使药农遵照药材的传统采收时间,科学采收、加工、贮藏、运输,减少霉变、污染等造成的损失,提高中药材质量[8-9]。