气候变化下湖库蓝藻水华发展趋势及防控对策

2023-09-19施文卿秦伯强

施文卿,秦伯强

(1.南京信息工程大学,江苏 南京 210044;2.中国科学院南京地理与湖泊研究所,江苏 南京 210008)

1 气候变化下湖库蓝藻水华研究趋势分析

1.1 气候变化下湖库蓝藻水华近几十年来,随着经济不断发展、城镇化加速、农业化肥肆意使用,大量未经处理的工农业污水、生活污水排入湖库,加之网箱养殖、湖滨带破坏等影响,导致大量氮、磷等元素输入,造成水体富营养化[1-2]。据统计,欧洲、北美洲、南美洲和非洲的湖泊发生富营养化的比例分别是53%、48%、41%和28%,而在亚太地区湖泊富营养化比例更是达到54%[3]。2020年中国环境状况公报指出,我国重点监测的110个湖库中,贫营养占9.1%、中营养占61.8%、轻度富营养占23.6%、中度富营养占4.5%、重度富营养占0.9%。基于金相灿等提出的富营养化指数,我国长江中下游大部分湖泊已经处于中度富营养化状态[4-5]。在适宜气象条件下,蓝藻在富营养化湖库中快速繁殖,当叶绿素a浓度超过10 μg/L时,形成蓝藻水华[6-7]。蓝藻水华因分泌大量毒素、耗竭水体溶解氧,破坏水生态系统平衡、威胁饮用水安全、影响公众健康,造成了严重的经济损失和社会问题[8]。微囊藻属、鱼腥藻属等水华藻在生长过程中和细胞死亡裂解时能够释放大量微囊藻毒素[9-10]。微囊藻毒素是一种肽类生物毒素,是分布最为广泛的肝毒素[11]。近些年来,藻毒素引起动物及人类中毒、死亡事件时有发生。2020年5—6月发生在非洲博茨瓦纳的非洲大象大规模群体死亡,蓝藻毒素被认为是关键诱因之一[12]。长期暴露于藻毒素水体中,患皮肤癌、肝癌的概率大大增加。流行病学研究发现饮水中微量微囊藻毒素与人群原发性肝癌的发病率有明显相关性[13]。1996年藻毒素在巴西造成100多名急性肝功能障碍,7个月内至少50人死于藻毒素急性效应。藻毒素在我国巢湖流域引起了渔民实质性肝损伤[14]。水华藻类分泌有机物不仅降低水处理絮凝效果,增加混凝剂用量,同时在氯化消毒工艺过程中易产生有害副产物[15-17]。Michael Gonsior等[17]研究发现藻类有机物与自由氯反应极大地增加了含氮消毒副产物多样性。蓝藻水华发生时藻体在水面聚集,导致光照无法射入深层水体,且蓝藻死亡耗竭水体溶解氧,破坏水生生物生存环境,打破水生态系统平衡,降低生物多样性[18-19]。蓝藻水华暴发湖库中,水生生物多为耐污种,并且鱼类、底栖动物与浮游动物呈现明显小型化趋势[20]。

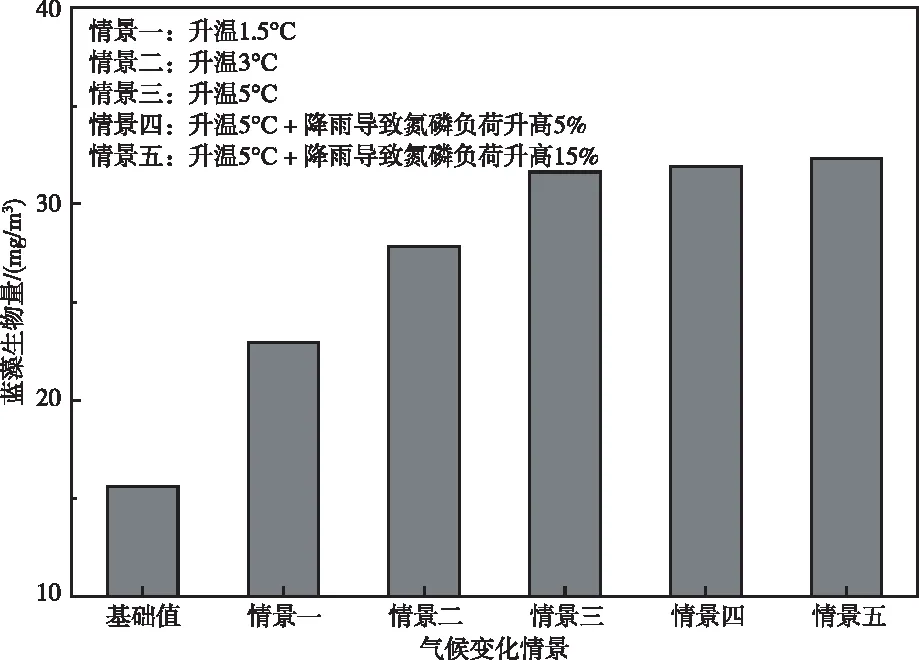

目前,湖库蓝藻水华已成为了全球性水生态环境问题之一,例如,北美的伊利湖、非洲的维多利亚湖、中国的太湖[21-22]。经过世界各国不懈努力,湖库水质虽然得到一定程度改善[23-24],但水环境状况尚未得到根本性好转,在气候变化影响下,湖库蓝藻水华具有愈演愈烈的趋势[25-26]。Ho等[25]利用30年的高分辨率Landsat 5卫星图像,分析了全球71个大型湖泊浮游植物生物量变化趋势,研究发现,大多数湖泊在全球变暖的影响下蓝藻水华强度明显增加,并认为气候变暖可能已经抵消了管理部门为湖库蓝藻水华防控所做的努力。Trolle等[27]基于PClake 模型探究了湖泊蓝藻生物量在气候变化影响下未来变化特征,研究发现,在不增加营养盐输入的前提下,气温升高1.5 ℃、3 ℃和5 ℃,湖泊蓝藻年平均浓度将从当前的15.6 mg/m3分别升高至23.0、27.8和31.0 mg/m3,若考虑降雨导致氮磷负荷加强的情况下,蓝藻生物量将会进一步升高(图1)[27]。

图1 未来不同气候变化情景下湖泊中蓝藻生物量年平均值变化情况[27]

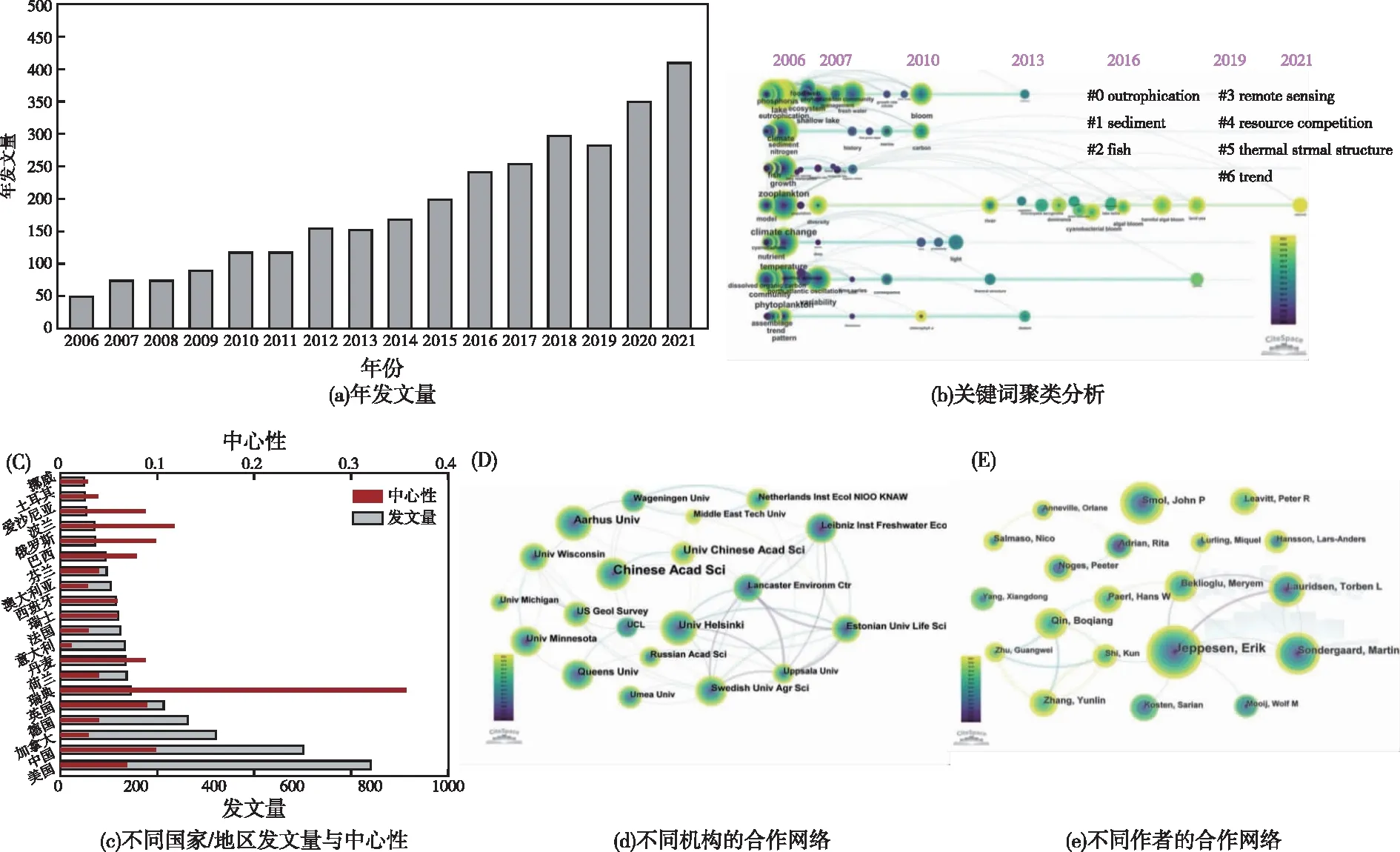

1.2 气候变化下湖库蓝藻水样研究趋势随着气候变化日益加剧,湖库蓝藻水华相关研究主题已成为了国际前沿热点之一。本文利用CiteSpace梳理了近2006—2021年气候变化下湖库蓝藻水华相关研究的历史文献,以揭示该领域相关研究的演变进程和与未来趋势。CiteSpace是一款功能强大的可视化软件,它是基于海量历史文献数据,快速有效地梳理领域发展过程,分析前沿热点和研究趋势[28-30]。CiteSpace是基于Java软件包,利用时间切片技术来建立时间序列的时变网络模型,并综合这些单独的网络形成概览网络[31]。集群的位置及其关系展示了科学制图领域的知识结构,使读者对该领域有全面的了解,从而系统地回顾相关文献[32]。它作为定量科学研究中常用的方法,通过动态时间序列映射来实现文献可视化,包括识别关键主题、发现研究热点与新兴趋势[31,33]。本文利用Web of Science核心合集数据,创建检索式TS=(“climate*”or“global*”)and TS = (“warming*”or “change*”)and TS = (“lake*” or “lakes*” or “reservoir*” or “reservoirs*”)and TS=(“eutrophication*” or “algae*” or “phytoplankton*”),时间跨度设定为2006—2021年[34]。文献检索在一天内完成,避免因数据库更新带来偏差。节点类型设置为“关键词”“机构”和“作者”,节点之间的链接表示协作、共现或共引的强度[35-36]。通过将节点类型设置为“关键词”并选择时间轴视图,可以直观认识该领域发展演变的时间跨度、研究热点和研究过程。基于“作者”这一节点类型为关键主题进行分析,以揭示该领域研究学者。为了确定该领域跨空间尺度的研究分布,通过Citespace来识别机构或学者之间的合作网络[37-38]。本文采用是CiteSpace 6.1.R4,具体步骤为:设置时间切片为2006到2021年,选择不同节点类型(机构、作者和关键词),阈值选择为Top N = top 30,修剪选择为Pathfinder和Pruning sliced networks。CiteSpace详细程序参照文献[32]中所述。

在过去15年中,气候变化下湖库蓝藻水华相关研究年发文量总体上呈现逐渐增加的趋势(图2(a)),说明此方向持续受到关注。合计检索到3004篇文献,其中研究性论文占89.7%,综述性论文占6.5%,其他占3.8%。关键词聚类分析表明,此研究方向具有高度概括性。如图2(b)所示,排名前6位的关键词集群是“eutrophication”“sediment”“fish”“remote sensing”“resource competition”“thermal structure”和 “trend”,表明这些主题是主导方向。发文量最大的5个国家是美国、中国、加拿大、德国和英国,分别有807、631、406、331和269篇论文(图2(c)),总贡献率为81.4%。不同国家或地区之间存在着普遍的合作,所有排名前20的国家都与其他国家有合作。美国、德国、英国和俄罗斯在国际合作研究中发挥了重要作用,中心度值均超过了0.1。中国发文量虽多,但国际合作有待加强;英国虽然发文量不是最多,但国际合作最强。以“Institution”及“Author”为节点,对发文机构及作者的合作网络进行可视化分析。从图2(d)可以看出,国外发文数最多的机构是University of Helsinki,国内发文数排名前列的机构是中国科学院、中国科学院大学领域内比较权威的科研院所与高校。从发文时间来看,国外Leibniz Inst Freshwater Ecol &Inland Fisheries时间较早,国内相关研究后来居上。各研究机构间合作网络较为密集,表明各机构并非独立而存在较多合作(图2(d))。Lancaster Environment Centre、Estonian University of Life Sciences、Uppsala University相互间合作较多。国际上发文量较多的学者有Jeppesen、Erik、Smol、John P、Sondergaardm、Martin,国内有秦伯强、张运林、朱广伟、施坤。作者合作网络图谱表明,Jeppesen、Erik较为活跃,国际合作较多,Smol、John P发文量虽然较多,但合作较弱。国内秦伯强、张运林、朱广伟、施坤团队内合作,而且与Paerls、Hans W、Jeppesen、Erik国际合作,具有较高影响力(图2(e))。各科研团队间合作较薄弱,未来各团队之间需加强合作。从节点颜色可以发现国外研究虽开始较早,但近些年发文相对不多,国内学者近些年来对该领域关注度不断提高,研究不断深入。

注:图(c)(d)(e)中颜色越深代表时间越早

2 气候变化对湖库蓝藻水华的影响

2.1 湖库蓝藻水华关键影响因子环境因子是湖库蓝藻水华发生的关键驱动力,主要包括:①氮磷营养盐。氮磷过量引起的湖库富营养化直接促使蓝藻水华的形成。当氮磷浓度分别超过0.5 mg/L和0.02 mg/L时,湖库发生蓝藻水华的概率极大,其中,磷被认为是藻类生长的限制因子,磷浓度升高促使蓝藻获得竞争优势,显著促进蓝藻水华发生,当磷源充足时蓝藻生长也受到氮源限制。氮磷对蓝藻生长的限制作用会发生季节转换。Xu等[39]研究发现冬春季磷是太湖蓝藻生长的关键限制因子,而到夏秋季氮则成为了关键限制因子;当氮磷分别超过0.8 mg/L和0.2 mg/L时,太湖蓝藻生长不再受氮磷限制。除了氮磷绝对浓度,二者相对比例在蓝藻水华形成过程中发挥着关键作用。Smith[40]通过对17个湖泊研究发现,当氮磷质量比小于29时,蓝藻倾向于占优势,当氮磷质量比大于29 时,蓝藻占比倾向于降低。②水温。蓝藻作为一类浮游植物,其生长与温度密切相关。蓝藻最适温度范围是25 ℃~35 ℃,但它对高温耐受性要强于其它藻类,温度升高提高其竞争优势。③水动力。蓝藻生长与聚集需要相对平稳水环境,不易在水流大、水力停留时间短的水体中形成竞争优势,这也是湖库相比于河流易暴发蓝藻水华的原因之一。据研究,水力停留时间小于两周的水体不易暴发蓝藻水华。李哲等[41]认为过水断面变大导致了表层流速降低是长江三峡小江回水区段水华发生的原因之一。

2.2 气候变化对湖库蓝藻水华的影响IPCC第五次全球气候变化评估报告指出,1901—2012年间全球地表温度升高了0.89 ℃,过去30年的气温比1850年以来任何时期都要高,而且很可能是北半球过去1400年来最热的阶段。温室气体人为过量排放直接导致了全球气温升高。1750—2011年期间,人为向大气中排放的二氧化碳(CO2)累计高达2040 ± 310 Gt,其中,约一半发生在过去的40年里,大气CO2浓度相应地升高了40%[42]。气候变化影响下,极端降雨频率增加,局部区域风速下降。Yaduvanshi等[43]研究发现,在RCP 8.5气候模式升温3 ℃和RCP 4.5气候模式升温2 ℃情境下,印度热天分别增加44%和52%,暖夜分别增加23%和13%;冷天减少10%和9%,冷夜减少13%和12%;在RCP 8.5气候模式下,印度的热带、温带和半干旱地区的年总降水量和与极端降雨指数明显增加。张运林等[44]研究发现,太湖地区年平均风速呈现持续下降趋势,最大风速的下降速度要明显大于平均风速,每10年分别下降了0.41 m/s和0.27 m/s,平均风速在过去40年下降了1.06 m/s,降幅达29.6%。

气候变化背景下,大气温度与CO2浓度升高、极端降雨频率增大、风速下降、日照时间延长均促进湖库蓝藻水华的发生。基于Citespace分析可知,相关研究主要集中于气温(86.4%)与大气CO2浓度(12.4%)[45-46]。各因素主要影响如下:①气温升高有利于湖库蓝藻增殖。大多数浮游植物适宜生长温度是20 ℃~25 ℃,而蓝藻属于原核生物,最适生长温度是25 ℃~35 ℃,对高温耐受力较高,气温上升有利于蓝藻形成竞争优势[46-48];同时,气温升高促使蓝藻水华形成所需积温的时间提前。王敏等[49]通过对太湖西北湖区研究发现,2003—2012年期间太湖西北湖区年均水温总体呈上升趋势,蓝藻及其在浮游植物群落中所占比例与水温呈显著正相关(P<0.01);蓝藻水华暴发时间逐渐提前,消退时间逐渐滞后,水华持续时间相应地逐年上升。②大气CO2浓度升高显著改变了水体pH值和碳化学环境,减弱浮游植物碳浓缩机制的必要性,降低了蓝藻水华发生时的CO2限制[50]。赵旭辉等[51-52]研究发现大气CO2浓度加倍后,浮游植物的最大生长速率、净初级生产力、单位叶绿素a含量的初级生产力分别增加63.1%、69.6%和33.8%。③极端降雨频率升高,增加了面源氮磷通量,造成水体氮磷浓度升高,丰富了蓝藻增殖所需的营养物质[53-55]。陆海明等[56]认为梅雨和台风雨形成的暴雨径流是江淮丘陵区花山流域磷素负荷输出的主要驱动因子。连心桥等[57]研究发现,强降雨增大了面源氮磷通量荷,导致河道水体中各形态氮、磷浓度升高。④风速下降减弱了湖库表层水体扰动,促进蓝藻聚集形成水华。张运林等[44,58]和Wu等[59-60]认为,蓝藻水华面积和开始暴发时间与风速呈反比,即风速越低越容易形成水华。风速超过 6 m/s 时,浅水湖泊中蓝藻混合均匀,不发生水华;当风速低于3 m/s时,蓝藻易于漂浮聚集成水华。⑤日照时数增多也为蓝藻生长发育提供了优良的光合条件。商兆堂等[55]和张民等[61]均认为气候变化下日照时长增加是太湖蓝藻水华频发的主要驱动因素之一。气候变化对湖库蓝藻水华的影响如图3所示。

图3 气候变化对湖库蓝藻水华的影响

3 气候变化下湖泊蓝藻水华防控对策

3.1 适度严格营养盐控制标准氮磷是湖库发生蓝藻水华的关键物质基础[62-63]。气候变化的促进作用降低了湖库蓝藻水华发生的氮磷阈值,严格氮磷控制基准成为了新形势下蓝藻水华防控的主要抓手。当前,湖库蓝藻水华对气候变化的响应特征已开展了大量研究,基本厘清了未来不同气候情景下蓝藻水华变化趋势[25,27,64],而蓝藻水华发生的氮磷阈值如何变化尚不清楚,但已逐步引起关注。刘丽娜[65-66]利用模型得出湖库总氮基准值随着年平均温度的增加呈下降趋势,并建议气候变化背景下应制定更严格的氮磷基准才能避免湖库未来不受富营养化的威胁。Huo等[67]利用广义加性模型(GAMs)确定了1996—2005年期间我国26个湖库富营养化的总氮和总磷阈值分别是0.88 mg/L和0.021 mg/L,但到本世纪末,这些阈值因全球变暖将大幅降低,总氮和总磷阈值预计分别下降46.2%和15.2%。不同区域对气候变化的响应有所不同。例如,我国北方地区升温幅度大于南方地区,青藏高原大于同纬度的亚热带区域[68-69]。因此,未来应考虑对不同区域湖库针对性地设置氮磷基准,精准施策应对气候变化下富营养化威胁。

3.2 加强山水林田湖草综合治理随着水环境治理措施的大力实施,点源污染得以有效控制,而气候变化下极端降雨加剧的面源输入逐渐成为湖库富营养化和蓝藻水华的重要驱动因素[23,26,70-71]。研究表明,不同土地利用类型的氮磷面源负荷大小不同。曾立雄等[72]研究长江三峡水库流域氮磷面源时发现,各土地利用类型退耕还林后磷面源负荷下降了84.5%~91.6%,氮面源负荷则只有乔木和板栗林地显著降低。刘丽娜[66]对黑龙江山口湖流域研究发现,林地是影响山口湖叶绿素a和总磷浓度的主要土地利用方式,林地面积的增加降低了叶绿素a和总磷浓度,这可能是因为林地植被覆盖影响了土壤性质和地表流量,减少土壤侵蚀;耕地是影响山口湖总氮浓度的主要土地利用方式,耕地面积的增加将导致总氮浓度升高,这主要是农田施用肥料的部分流失造成的。因此,通过优化流域土地利用类型,可以削减气候变化极端降雨引起的氮磷负荷增加。刘丽娜[66]通过模拟发现,林地面积占比增加10%可以抵消RCP 8.5气候情景下降水量改变引起的氮负荷升高,林地面积占比增加5%可以缓解RCP 8.5情景下降水量改变引起的磷负荷增加。何卓识等[73]利用区域气候模式数据模拟了气候变化驱动下延安市河流流域面源氮磷负荷变化情况,研究发现,即使人为氮磷输入量和土地利用类型保持不变,氮磷通量未来仍会呈现增加趋势;林地面积占比的增加可以在一定程度上缓解降水对氮磷负荷的影响。因此,应加强山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理,对重点富营养化湖库实施退耕还林、还草等生态改善工程,以应对气候变化。

3.3 提升蓝藻水华预测预警能力气候变化下,极端天气事件频发导致湖库蓝藻水华发生的概率与不确定性加大。例如,我国太湖自2007年后经过一系列综合治理后蓝藻水华面积逐渐减少,但2017年突然出现了前所未有的蓝藻水华,面积高达1403 km2,气候异常被认为是主要诱因[74]。为此,应提高湖库蓝藻水华预测预警能力,重点突破传统基于氮磷等水质因子的预测预警,建立气象因子主导的蓝藻水华预测预警系统。罗晓春等[75]定量评估了影响太湖蓝藻水华的主要气象因子特征变量的重要性度量和贡献率,研究发现,气温对蓝藻水华综合指数起着主导的作用,其次是风速和降水。鲁韦坤等[76]利用2010—2011年滇池蓝藻水华遥感监测资料与周边地面气象站逐月资料,探究了滇池蓝藻水华发生与气象因子的关系,结果表明,滇池蓝藻水华发生频率与风速最为相关,相关系数在各气象因子中最高。在气候变化日益加剧形势下,气象因子对蓝藻水华发生的主导性可能会逐步加强,也为构建气象因子主导的蓝藻水华预测预警模拟系统奠定基础。

3.4 提升蓝藻水华应急处置能力面对突发的蓝藻水华,应提高应急处置能力,避免或缓解蓝藻聚集带来生态环境危害。目前,比较常用且具有实际操作性的应急处置方式主要有机械打捞、原位沉降去除、化学法杀藻等。①蓝藻打捞技术是一种操作简单、见效快、副作用小的物理技术,已广泛应用于蓝藻应急处置,主要应用于蓝藻水华聚集的湖湾等近岸区,但成本相对较高[77]。近年来,江苏无锡市从太湖打捞的藻泥量平均每年高达60000 t,2007—2016年累积打捞藻水1000余万m3,蓝藻干物质 4.3万t[78]。随着蓝藻打捞技术设备与工艺还持续优化研发,蓝藻打捞效率逐渐提高,机动应急能力明显增强。②蓝藻原位沉降清除是基于混凝原理通过投加大分子混凝剂促使悬浮藻颗粒形成较大絮体,实现藻类快速沉降清除,主要应用于大面积蓝藻水华聚集区。藻颗粒因具有伪空泡、表面带有负电荷,能够稳定悬浮于水体中。大分子混凝剂首先通过静电中和机制促使藻颗粒失去稳定性,进而利用架桥网捕机制形成大絮体[79-80]。蓝藻原位沉降清除可在短时间内将聚集在水体中的藻类高效转移至沉积物中,加速其在微生物丰富的底泥中降解,避免其在水体中堆积带来的严重危害,但存在营养盐、藻毒素等污染物质再释放风险,投加混凝剂生态风险也需进一步评估。潘纲等[81-82]在蓝藻沉降后加以覆盖处理明显削减了污染物二次释放并促进了藻毒素的快速降解。在做好蓝藻水华应急处置技术储备外,也应加强相关统筹协调能力。蓝藻应急处置工作具有时效性、复杂性和系统性,涉及多行政区、多部门的统筹协调,需建立健全的应急指挥系统,以实现快速、准确、科学的决策与精确部署。

4 展望

蓝藻水华是湖库水污染长期积累形成的生态结果,其治理势必是一项具有长期性、复杂性、艰巨性的系统工程。在一系列水环境治理措施实施下,湖库水质出现了稳中向好的态势,但气候变化抵消或削弱了蓝藻水华防控效果,且这种效应未来随着气候变化加剧会进一步增强。在气候变化新形势下,建议在以下几方面重点开展研究:

(1)不同气候情景下蓝藻水华发生的氮磷基准。虽然气候变化是当前湖库蓝藻水华依然严峻的幕后推手,但氮磷管控仍然是重要抓手。未来应突破传统的基于单一气象因子的氮磷基准,精准解析未来气候情景下多重气象因子决定的氮磷基准,为湖库水体氮磷水平管控提供更为科学的依据。

(2)不同物理特征湖库蓝藻水华对气候变化响应的差异性。不同区域、水深、换水周期等特征的湖库对气候变化的响应可能具有一定差异性,通过揭示不同物理特征湖库对气候变化响应差异性,以制定针对性的蓝藻水华防控策略。

(3)气候变化下蓝藻产毒变异规律。释放藻毒素是蓝藻产生生态环境危害的途径之一。在气候变化影响下蓝藻产毒性能可能会发生变化,通过揭示蓝藻产毒对气候变化响应规律,为未来水生态风险防控与饮用水安全保障奠定基础。

(4)蓝藻水华对气候变化的反馈效应。蓝藻水华发生初期因光合固碳具有碳汇效应,末期因碳分解具有碳排效应。由于碳形态变化(CO2向甲烷转化)与碳埋藏作用导致蓝藻水华全生命周期碳收支存在不确定性,引起蓝藻水华对气候变化具有潜在正或负反馈效应。相关研究有望为探明气候变化与蓝藻水华的互馈效应,以及气候变化与蓝藻水华的协同治理提供理论基础。