城市地名与城市历史文脉延续的关系

2023-09-13陈庆江

◆ 陈庆江

一

城市地名与城市历史文脉的有关问题,最近一段时期越来越受关注。每一座城市的成长历程中,必然孕育、滋长出有别于其他城市的历史文脉。各个城市又都是在特定的自然地理环境和人文社会环境中展开它的历史,由此必然产生形态各异、类别多样的地名。

城市历史文脉的延续,体现城市的生命力和魅力,对于城市的发展具有重要意义。那么,城市地名与城市历史文脉的延续有没有关系呢?是一种怎样的关系呢?

其实,每一座城市的地名,都是它历史文脉的一个个见证者、体现者,或者说是载体。一个城市的文脉,当然源于很多方面,但是源于地名以及地名所承载的,必定是其中的一个有机组成板块,这个板块足具分量,凸显文化张力,具有长盛不衰的生命力。

地名都是人们命定的,它们往往储存历史,反映地理,而命名者的文化水平、思想观念、兴趣爱好、情感愿望,乃至身份、行为方式、生活状态,等等,都可能成为地名命名中的主观因素。这就决定了地名与生俱来就是一种文化事物和文化载体,有其独有的文化内涵。学者们对此论说颇多,朱惠荣先生就曾提出:“地名是典型的非物质文化遗产,它正是‘以非物质形态存在的与群众生活密切相关的、世代相承的传统文化表现形式’。”牛汝辰先生在所著《中国地名文化》一书的绪论中说:地名与文化共生,与文化共变,是文化的镜像和载体。谭汝为先生的《天津地名文化》后记中有言,地名“是约定俗成的语言符号,也是民俗文化、地域文化的典型体现”。刘保全先生在《地名文化概论》中提到:“地名的诞生就是地名文化形成的起点,而地名文化伴随着地名的传承、演变而传承、发展。”

每一个城市都有其发展演变的历史,在这个历程中,地名也在不断演化着。通常情况下,一个城市在其诞生之前,那片地方常常已经存在或多或少的地名。当这些地名获得了城市“户口”后,它们本来的文化内涵自然地就成为城市文脉生长的因子。城市演进历程中会不时诞生一些新地名,它们给城市文脉的融聚和累叠注入新因子。可以说,当一个城市有了一段历史,它的地域上“覆盖”了一定规模的地名群体时,由这些地名的文化内涵凝聚、融汇、升华出来的一支文脉,就基本形成了。

当我们面对一座已经形成某种历史文脉的城市,考察那些在其发展轴线上先后问世的地名时,常会追问:这些地名在延续它所属城市的历史文脉方面是否发挥了功能?通常来说,两种情形都会存在,有的扮演了延续城市历史文脉的角色,有的则没有。

当然,有一个问题必须明确,那就是对待一座城市的历史文脉应该持怎样的态度,是延续得好还是相反?抑或任其迁变而不主动作为?概略地说,一座城市的历史文脉萌生、成长于它的自然和人文社会背景,经历时空的淘洗,形态、内容、特质都会深深地烙上地域的印记,活动在那座城市中的人们大凡都认同,得其浸润。因此,除非某些特例,否则城市在向前发展的同时,都应当使它的历史文脉得以延续。

可以说,为使城市的历史文脉得以很好地延续,地名可以而且理应担当起一部分重要的使命。

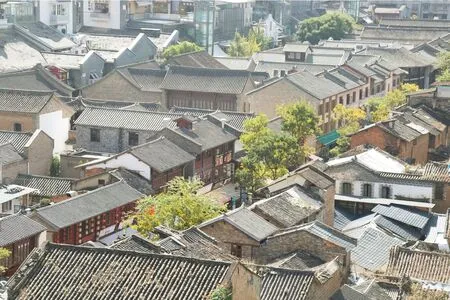

昆明老街 (崔永江 摄)

二

进入新时代,我国城市步入了一个全新的发展时期,各层次众多城市变迁的速度之快、幅度之大,超越了历史上的任何时期。此种局势之下,在不少城市历史文脉的延续迎来了严峻的挑战。伴随着这一挑战而出现的是城市地名的变迁进入一个活跃期。城市地域的拓展、道路的新建、住宅小区的兴起等,催生了相当数量的新地名。在不少新地名诞生的同时,也有一些地名在这一浪潮中消亡。如果将两者联系起来考察,就凸显出一个较为突出的现象,即新地名与历史文脉的延续相矛盾,而一些承载历史文脉的老地名退出舞台。这一现象存在于各地各层级的城市中,只是程度不同而已。

毋庸讳言,如何使城市地名在延续城市历史文脉方面尽可能发挥应有的功能、作用,在我国当下已具有普遍的紧迫性,颇受人们的关注,引发人们认真思考和探究。换个角度说,就是面对城市地名命名、更名以及历史地名保护时,我们应该“怎样做”成为一个颇为重要而严肃的问题。深入一点去看,这实际上是一个我们如何认识和对待城市的历史文脉及地名文化、如何把握两者间的关系、将什么样的城市文化留给未来的大问题。

破解这一难题不会轻而易举,也不可能一蹴而就,除了国家地名管理法规和条例的完善、县级以上各级行政区地名管理工作质量的不断提升改进等因素外,还需要营构一个好的地名发展机制和环境。

在这里,我们以云南省省会昆明城为例,来看看这座城市是如何做好让地名延续城市历史文脉这方面工作的。昆明城近些年的地名工作多获赞誉,最重要的一点就是较好地解决了地名延续城市历史文脉的问题。和众多城市一样,昆明城最近20 多年来,新地名的产生、历史地名的消失都表现出数量较多、频率较快的特征,并且也偶有更名或更名方案的提出。在云南省委、省政府的重视下,昆明市委、市政府强化相关职能部门管理力度,力图使昆明地名工作进一步向科学化、制度化、规范化发展。早在十多年前,昆明市就专门成立了由相关专家组成的市地名顾问委员会。凡遇地名的命名、更名,先由相关部门提出命名方案,经委员会在实地考察基础上一轮或多轮次讨论研究,形成较成熟的大体一致的意见后再上报审批。在此,本文以近年昆明城的典型地名变化为例,结合其中的实践经验,就如何做好城市地名工作与延续城市历史文脉的问题,提出几点看法。

新地名命名中,充分挖掘、利用对延续城市历史文脉具有突出显著价值的历史地名。要做到、做好这一点,一个核心的前提是我们面对某个城市和它的地名时,需对它的历史文脉有尽可能准确的认识和把握,同时弄清那些可供选择的历史地名是否具有延续城市历史文脉的价值。如果能挖掘到具有突出显著价值的历史地名,则优先予以利用。具体利用某历史地名时,可分两种情况,一种是只取历史地名的专名部分。例如,昆明主城北部新建的一条道路,东起盘龙江,西至蛇山麓,两边有若干住宅小区,东端起点西南面不远的盘龙江上横跨一座始建于明重修于清的霖雨桥,于是将道路命名为霖雨路。呈贡新城区原大渔乡由昆明滇池国家旅游度假区托管后,新建的道路中有一条经过一个叫海晏的村子,村落具有一定规模,今仍濒临滇池,以前滇池水域比现在宽阔时,它与滇池更贴近,人们自然希冀滇池风平浪静,泽惠村民。地名顾问委员会的专家踏勘走访那一片地方后,确定以“海晏”命名道路。

另一种情况是将历史地名整体用作新命名地名的专名。例如,呈贡新城区高新技术产业基地新建的一条道路,经过化古城村委会,于是定名化古城路。来源于大理国时期强宗部在那里筑造了大吴笼土城,元代置归化县后另筑新城于今化城,原土城处被称为化古城。昆明近年陆续修建地铁,主城区至呈贡新城区的线路为首期工程,其数十个站点名称的专名,经顾问委员会和有关专家专题论证并多方征求意见,绝大多数从站点附近历史地名中选取,其中就特别注意选取那些能在某方面延续昆明历史文脉的地名,如龙头街站、凤凰村站、交三桥站、塘子巷站、巫家坝站,等等。一些地名在沿用时除原有含义外,还可赋予新的含义。例如,昆明呈贡新城区高新技术产业基地新建的一条道路,起于高登,贯穿整个基地,最后定名为高登路。“高登”为当地彝族语历史地名,意为坪子上的村庄。“高登”用作路名后,还被赋予了新区建设发展节节登高的新意。经开区大冲片区一条长2000 米、宽40 米的道路,因所经地段内的一片区域被当地彝族群众称为“地欣”,遂确定以此为该路专名。“地欣”的彝语含义几经调查不得而知,选作路名寓意那片地方欣欣向荣。值得注意的是,如果一个城市的历史地名中,除汉语地名外,还有其他少数民族语地名,那么在挖掘、利用历史地名时,因少数民族语地名更为珍贵,一般应优先着重考虑。上述高登路、地欣路即是如此。

新地名命名中,将城市的某些历史元素、地域优秀传统文化的内容和特质融贯于其间。例如,原昆明西站至席子营与穿金路交叉口道路,名为环城北路,前些年扩修改建,为纪念1945 年发生在昆明的“一二·一”爱国民主运动,将西站立交桥至小菜园立交桥一段命名为“一二一大街”,云南师范大学和云南大学位于街道两侧,校园内分别有“一二· 一”运动四烈士墓和革命烈士纪念碑。另外,盘龙区2013年新建的一条道路,中段为司家营村,该村的历史可追溯到明代军屯营地,反映了这一小片区域的开发进程及特征。抗战时期,其为迁于昆明的清华大学研究院文科研究所所在地,众多文化人士在这里开展活动,闻一多、朱自清旧居今仍大体保存。对此盘龙区提出命名为司家营街,得到各界赞同。“驼峰”航线在抗战中发挥了重要作用,抒写了中美间一段共同抗击日本法西斯侵略的特殊历史,为纪念、记忆这段历史,呈贡新城区前几年新建的一条道路命名为驼峰街。昆明大观楼声名远播,楼间清乾隆时名士孙髯撰的180 字长联被誉为“古今第一长联”,闻名遐迩而广为传诵,其中有“西翥灵仪”“趁蟹屿螺洲”“点缀些翠羽丹霞”等语。城中以前就有凤翥街、丹霞路,几年前呈贡新城区新建道路中又有两条分别命名为羽翥街、螺洲街,它们都源于这副长联,而背后蕴藏着昆明的地理风物和美好的历史传说。

新地名命名中,重视城市的地理因素,或直接用自然地理实体名,或反映其特征特色。例如,盘龙区2013 年新建的一条道路,经过严家山,该山海拔接近2000 米,为昆明坝子北缘显著的地理坐标之一,山上有明朝时曾任吏部尚书的严清之墓,因此便将该路命名为严家山路。呈贡新城区高新产业基地新建一条道路,东临滇中名山、呈贡区与澄江市界山梁王山,旧时呈贡十六景之一为“梁峰兆雨”,于是以梁峰路为名。环湖东路、湖滨西路、望海路、盘江东路、盘江西路等,先后建于近年,因处滇池之滨或盘龙江畔而名,皆属此类情形。

新地名命名中,如有其他可行方案,尽量不命名佳愿地名。即使命名佳愿地名,也要与城市的历史文脉契合,尽量避免简单、跟风式地搞高大上。例如,昆明这座城市的精神和理念之一被概括、提炼为“春融万物”,呈贡新城区几年前建的一条道路被命名为春融街,应该说是一个有较好认可度的佳愿地名。

珍惜历史地名,保护好历史地名;慎重对待地名的更名问题,尽量少更名。城市必然要发展,它的地理实体与时变化,它的人文渐次演进,部分地名的消亡由此而不可避免。那些面临消亡困境的地名,应尽量努力使其继续“存活”。城市地名工作中,更名问题也或多或少会碰到。有些确实不妥当的地名,条件成熟时争取更名;而有的更名之议,无多少道理可言,提出更名的出发点让人怀疑,对原有地名缺乏清晰准确的认识,如此等等,就需要阻止它们成为现实。例如,从昆明城西北部至沙朗的道路原名昆沙路,不久前更名普吉大道。此路起点附近地方,彝语名“普吉”,意为有庙的岔路口,明代文献中作“普击”,后称大普吉,沿用至今。显然,这是个成功的更名案例。滇池西北部水域,明代中期以后诸多文献中称其为草海,反映了它水浅而杂草丛出的状貌,几百年来草海发生了很大变迁但并没有消失,“草海”之名也早已成了这座城市一道深深的人文印痕。最近,有少数人提出将“草海”更名为“昆明湖”,地名顾问委员会专门召开会议讨论,大家认真、深入分析,认为“草海”这个地名历史悠久,反映地理实体的特质,透着本土气息,蕴藏着人们的特殊情感。相反,“昆明湖”之称制造混淆,名实不符,所以被一致否认。

城市地名与城市历史文脉延续的关系问题,大且复杂,需要多层次多角度多领域综合深入探究。上述所论,只是一些浅见,提出来以就教于方家。