滨海沙地3种林分类型的凋落物及其分解动态变化

2023-09-12谭芳韵韩俊学张艺帆谢伟东梁嘉玲卢立国曹雨虹

谭芳韵,韩俊学,张艺帆,谢伟东,梁嘉玲,卢立国,曹雨虹

(1.广西大学林学院, 南宁 530004;2.广西壮族自治区国有雅长林场,广西 百色 533099)

【研究意义】凋落物是森林生态系统中植物-凋落物-土壤养分循环中的“纽带”,凋落物分解的动态变化情况能反映森林生态系统物质循环和能量流动过程及环境对植被的影响[1-3]。森林凋落物的分解过程受气候[4]、海拔高度[5]、林分结构[6]、微生物[7]等多方面因素的综合影响;同时,凋落物量和分解速率随着季节变化而表现出明显变化规律[8],呈单峰型[9]或双峰型[10]。但凋落物分解是一个复杂的、受多因素制约的过程,目前的研究多集中在凋落物量的分布规律和影响因素上,对于凋落物分解的动态变化及其养分循环的机制仍知之甚少。因此,研究这一复杂变化过程对森林资源的有效利用及保护建设均具有重要意义[11]。【前人研究进展】近年来,国内外学者对凋落物产量、凋落动态、分解速率及不同因素的影响等方面展开了研究[12],Tonin等[13]研究表明大西洋森林-溪流凋落物的分解主要受降水影响;Laporte-Fauret等[14]发现适当物理干扰促进了法国西南部沿海沙丘凋落物的分解;Swarnalatha和Reddy[15]研究了印度南岸海岸的林分凋落物分解率变化;Veen等[16]探究不同演替阶段的凋落物分解状况时发现,滨海沙地的凋落物随演替时间的增加持续分解。滨海海陆交错过渡带具有十分重要的经济和生态服务功能[17],但经济开发的同时致使滨海原生森林植被大量减少,生态系统退化严重,滨海海陆交错带同时成为典型的生态脆弱带和环境变化敏感区[18-19],防护林建设也成为滨海沙地可持续生态建设的重要内容。针对滨海沙地凋落物的研究已有诸多报道,如岳新建等[20]研究了福建省海岸沙地防护林5种主要森林类型的凋落物生物量动态和分解动态;尤龙辉等[21]研究东南沿海9个主要优势树种,发现木麻黄和湿地松凋落物分解速度最慢、分解时间最长;郜士垒等[22]对滨海沙地纹荚相思人工林凋落物养分特征及归还动态进行了探讨。我国热带、南亚热带的滨海地区过去常用木麻黄(Casuarinaequisetifolia)作为植被恢复和防护林建设的首选树种,但因其凋落物中较高的单宁含量而存在植物-土壤间的养分循环受阻问题[23]。为了提升防护林的抗逆性和稳定性,我国又逐步引种了相思属(Acacia)、松属(Pinus)和桉属(Eucalyptus)树种对海防林进行更新改造[24],对于滨海沙地凋落物分解动态研究多见于这些树种[25],天然林的凋落物分解及其与人工林间的比较仍需进一步研究。【本研究切入点】相比引种树种,生于滨海地区的原生森林植被的先锋树种或优势树种同样具备较强的适应性和防风固沙能力,可考虑用于滨海人工林改造和保护,但目前关于海岸带不同林分养分动态的研究鲜见报道。鉴于高山榕(Ficusaltissima)等原生树种常见于南亚热带海岸带,对于其不同林分类型的凋落物分解研究有重要的营林参考价值。【拟解决的关键问题】比较分析滨海地区原生森林植被先锋树种或优势树种天然林和人工林的凋落物及其分解动态变化情况,旨在揭示滨海沙地天然林与人工林林分差异对养分循环的影响及其生态功能,为滨海植被保护、防护林建设及植被恢复的树种选择和配置模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究地位于广西防城港市东兴市北仑河口竹山村和巫头村海湾的滨海沙地区域(107°53′~108°15′E,21°31′~21°44′N)。东兴市地处广西南部,属于南亚热带季风性海洋气候,全年气候温和湿润,雨热同期,年均气温保持在23.2 ℃左右,年日照时数在1500 h以上,雨量充足,年均降水量达2822.9 mm。2018—2019年月均降水量和月均温度如图1所示。该区域为滨海平原,地势平坦,海拔一般在10 m以下,土壤以花岗岩和页岩发育的砖红壤和赤红壤为主,还分布有滨海沙质盐土,本研究的3种森林植被土壤类型为滨海平原沙质土。

1.2 试验材料

供试3种林分为高山榕/假苹婆天然林(FS)、红鳞蒲桃天然林(SH)、马占相思人工林(AM),各林分的基本概况如表1所示。

1.3 研究方法

1.3.1 凋落物收集及凋落物量测定 根据滨海林分带状分布特点,在每种林分类型内分别沿林带按20.0 m间隔设置3个20.0 m×30.0 m的调查样方(3个处理),在各样方中按对角线安装3个1.0 m×1.0 m的100目凋落物尼龙收集网(3次重复),合计9个凋落物收集网。收集网固定在1.0 m×1.0 m PVC管制成的支架上,再用PVC管支撑4个角,收集网中间最低处离地面0.5 m,并放1块石头防止台风将收集网吹起。从2018年3月至2019年2月,于每月的最后一天分别收集1次凋落物带回实验室,按凋落枝、叶、花、果、杂物(碎屑、虫鸟粪、虫残体等)进行分类,将同一林分类型当月的相同组分混合后称其鲜重,然后置于75 ℃的烘箱中烘干至恒重。凋落物量指单位面积上所有凋落物的总量,本研究以各林分3个调查样方计算平均值估算样地水平上单位面积的凋落物量以及各组分凋落物量。

1.3.2 凋落物分解试验及分解率计算 凋落物分解试验用野外分解袋法,尼龙网袋规格为15.0 cm×15.0 cm,孔径为1.0 mm。于2018年2月在调查样地内收集5份上层新鲜的凋落物,分别混合均匀,自然风干后分为2份,一份用于测定初始养分含量;另取一份20.0 g凋落物装入尼龙纱布制成的分解袋内,与收集网布置安装时间同步均匀置于原来样地中,在每种林分的上述3个样方中都均匀放置12个分解袋,共36袋;放置分解袋时先去除表层凋落物并将分解袋平铺于林地地表,再按原状覆盖凋落物,每袋间隔5 m以上。每种林分类型与收集网的凋落物同步在每月的最后一天收集,随机取回3袋凋落物分解袋(3次重复),清除样品中的土壤、植物根系和其他杂物,在75 ℃烘箱中烘干至恒重,并测定养分含量。

图1 研究区2018—2019年月平均降水量和月平均气温

Dt(%)=(ΔWt/W0)×100

式中,Dt为凋落物失重率(%);ΔWt为第t月凋落物的损失重量(g);W0为凋落物分解前初始重量(g)。

表1 样地基本概况

Di(%)=[(ΔWi-ΔWi-1)/W0]×100

式中,Di为凋落物月失重率(%),ΔWi为第i个月凋落物的损失重量(g),ΔWi-1为第i-1个月凋落物的损失重量(g)。

凋落物分解速率及周转期采用Olson的指数方程模拟凋落物分解系数[26]:

Y=X/X0=ae-kt

式中,Y为凋落物的年残留率(%),a为拟合参数;t为分解时间(a),k为凋落物的分解系数。

同时,用k可以对凋落物的半衰期和周转期进行估算:

t0.5=ln(0.5)/(-k);t0.95=ln(0.05)/(-k)

式中,t0.5是凋落物分解50%时所需时间(a);t0.95是凋落物分解95%所需时间。

1.3.3 凋落物养分测定 参考杨运臣[27]的方法,凋落物全碳(C)、全氮(N)、全磷(P)含量测定分别采用浓硫酸—重铬酸钾法、凯氏定氮法和钼锑抗比色法。

1.4 统计分析

采用Excel 2007进行凋落物分解率计算和方程模拟并绘制图表,以SPSS 22.0进行试验数据的差异显著性和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同林分凋落物的组成及动态变化情况

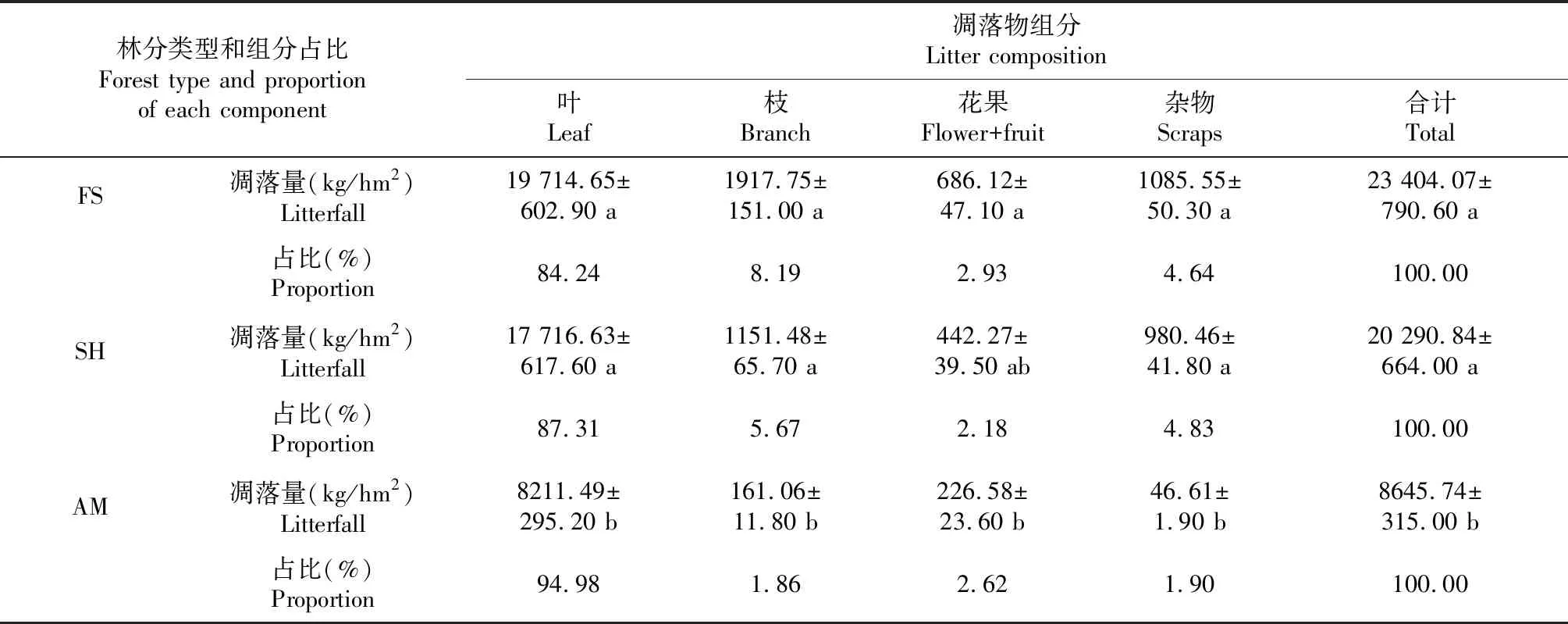

2.1.1 年凋落物量及组成 由表2可知,3种林分类型的年凋落物量(8645.74~23 404.07 kg/hm2)和各组分凋落物量平均值均表现为FS>SH>AM,其中AM的年凋落物量与FS和SH之间存在显著差异(P<0.05,下同),FS和SH间差异不显著(P>0.05,下同),说明人工林的年凋落物量与天然林的差异显著,天然林间凋落物量无显著差异;3种林分凋落物组分中均以凋落叶量占年总凋落物量的比重最大,为84.24%~94.98%,凋落叶占比最高的是AM,最低的是FS;其他凋落物组分的占比为:枝1.86%~8.19%、花果2.18%~2.93%、杂物1.90%~4.64%;AM的各组分凋落物量均显著低于FS,明显低于SH。说明人工林的凋落物量和各组分凋落量显著或明显低于2种天然林。

2.1.2 凋落物总量的月动态变化 从图2可看出,FS的全年凋落量均较高,峰值分别出现在5月(3257.91 kg/hm2)、8月(1935.93 kg/hm2)和10月(1871.70 kg/hm2),最低值出现在2月(950.57 kg/hm2),季节变化幅度为142.98%,最高月是最低月的3.43倍;SH的峰值分别出现在5月(3257.91 kg/hm2)、8月(1935.93 kg/hm2)和11月(1514.00 kg/hm2),2月凋落量最小(947.71 kg/hm2),季节变化幅度为136.63%,最高月是最低月的3.44倍;AM凋落物量的月动态变化呈现多峰型,全年总体上出现3个高峰,分别是5月(1356.34 kg/hm2)、8月(932.51 kg/hm2)和11月(928.09 kg/hm2),1月为凋落物的最低峰(凋落量为498.11 kg/hm2),季节变化幅度为119.12%,最大值是最低值的2.72倍。

综上所述,FS、SH和AM 3种林分类型的月凋落量均呈现3峰型,全年的凋落量集中在春季和夏季,但其变化幅度及峰值出现时间存在差异,总体变化规律表现为3—5月快速上升,5月达到最高峰,然后呈波浪式递减。

表2 不同林分类型年凋落量及各组分所占比例比较

图2 不同林分类型凋落量的月动态变化比较

2.2 不同林分类型凋落物分解速率的动态变化

2.2.1 干物质残留量和失重率变化 从图3可看出,随着分解天数的增加,3种林分类型的凋落物残留量均逐渐减少,但不呈线性关系;凋落物的分解过程分为2个阶段进行:

FS凋落物分解的第一阶段为0~240 d,这一阶段凋落物干重快速下降;分解进行到240 d时凋落物干物质残留率为32.20%,失重率达67.80%;之后分解速度逐渐缓慢,到360 d时,干物质残留率为23.90%,失重率达76.10%。

SH凋落物分解的第一阶段为0~180 d,这一阶段分解速率最快;到180 d时,干物质残留率为60.22%,失重率达39.78%;直到360 d时,凋落物干物质残留率为46.90%,失重率为53.10%。凋落物干重下降呈先快后慢趋势。

AM凋落物分解的第一阶段为0~90 d,凋落物干重下降缓慢;到90 d时,干物质残留率为94.40%,失重率仅为5.60%;第二阶段为90~240 d,这一阶段干物质量持续下降,分解速率加快,到240 d时,干物质残留率为71.94%,失重率为28.06%;第三阶段为240~360 d,分解速率减慢,到360 d时干物质残留率为66.30%,失重率为33.70%。凋落物失重呈慢—快—慢趋势。

图3 不同林分类型凋落物分解过程中的质量变化

2.2.2 凋落物分解速率和周转期 由表3的分解速率k计算得到半衰期和周转期,可看出凋落物分解50%所需要的时间表现为AM(1.472 a)>SH(0.929 a)>FS(0.423 a),凋落物分解95% 所需要的时间表现为AM(6.360 a)>SH(4.016 a)>FS(1.827 a);凋落物达到分解95%状态所需时间为分解50%所需时间的4.319~4.322倍,FS的凋落物分解速率最快,AM的凋落物分解速率最慢。

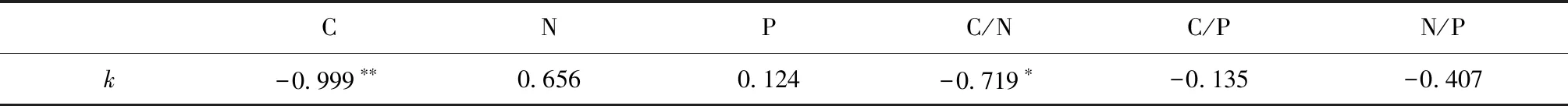

2.2.3 凋落物分解与初始养分浓度的相关分析 将3种林分类型凋落物的初始全量元素C、N、P含量及比例指标C/N、C/P、N/P与拟合得到的分解系数k进行Pearson相关分析,由表4可知,3种林分的凋落物分解速率与初始C含量呈极显著负相关(P<0.01),与C/N呈显著负相关,说明凋落物初始C含量和C/N越高的凋落物分解速率越慢,不利于分解的进行。

表3 凋落物分解残留率的Olson模型

表4 凋落物分解系数k与初始养分含量的相关分析

3 讨 论

3.1 不同林分类型凋落物量及组分差异

在同一气候条件下,凋落物量主要受森林类型的影响,随着树种组成、林分密度和树龄的不同而有不同程度变化[28]。本研究中,AM的年凋落物量(8645.74 kg/hm2)与亚热带常绿阔叶林森林年平均凋落量(6199.00 kg/hm2)[29]、广西容县红锥天然林(6603.67 kg/hm2)[30]、福建东山赤山国家森林公园4种人工林(7300~10 100 kg/hm2)[23]相近,而FS和SH 2种天然林林分的年凋落物量(20 290.84和23 404.07 kg/hm2)明显高于上述林分类型;FS和SH为天然的异龄林,树种组成复杂且密度大,叶面积和质量也远大于AM,年凋落物总量、凋落叶量均显著高于AM,这与树种组成的复杂程度及优势树种的生物学特性有关,表明林分的凋落物量随树种组成和群落结构复杂程度的增加而增大,林地养分归还也得到提高;SH的年凋落物量和凋落叶量均低于FS,但差异不显著,表明2种天然林在相同气候条件下的林分凋落物量具有相似的表现规律。

林分凋落物组成也由树木本身的生物学和生态学特性决定[31],不同树种组成的林分其凋落物组分的比例也不同。吴承祯等[32]研究发现一般凋落叶占凋落物总量的49.6%~100.0%,表明凋落叶是凋落物中的主要成分,落叶比例高体现了树木对台风盛行沿海地区环境的适应性。武启骞等[33]、张新平等[34]研究认为,叶片是树木生活史中长时间出现的重要器官,而繁殖器官的凋落量主要与树种的繁殖特性有关,存在时间短、生物量少。本研究中,3种林分凋落物量中以凋落叶量所占比例最大,为84.24%~94.98%,其次是落枝,其余组分所占比例较小,与上述研究结果一致。其他组分也是凋落物中不可忽视的部分,其中FS和SH的杂物成分相对较高,其原因是由于2个森林群落结构完整、物种丰富、长年果实丰富,使其成为动物、昆虫觅食和栖息的场所而存在较多排泄物及动物残体所致;而AM为马占相思纯林,群落结构简单,郁闭度小,果实不适合鸟类及其他动物食用,杂物成分极少。这也在一定程度上表明凋落叶组成与3种林分的凋落物分解联系最紧密,与林分凋落物养分分解和循环密切相关。

3.2 不同林分类型凋落物量的变化规律

全年不同季节中,林分的凋落物量变化主要表现为单峰型、双峰型和不规则型3种模式,双峰型凋落模式常见为常绿阔叶林月凋落量的季节动态模式[35],一些阔叶落叶林为单峰凋落模式[36]。本研究中,3种林分类型凋落物量的月动态均呈3峰型,与邓秀秀等[37]对浙江宁波天童常绿阔叶林凋落物量季节动态的研究结果相似,表明这种3峰型的模式可能属于南亚热带沿海地区气候特点的植物凋落规律,与其他地区常绿阔叶树种的双峰型存在一定差别。这种规律与常绿树种的物候和生物学特性紧密联系,同时也与广西防城港地区的气候因子有关。亚热带常绿阔叶林凋落物量出现峰期的成因主要可归结为2个,一是雨季初期植物换叶,春季抽梢,叶片更新出现大量生理性落叶;二是雨季末期气温降低或台风等的影响[38],亚热带滨海的夏季高温多雨、台风频发,造成林分各组分凋落物增加。在本研究的广西防城港地区,3—5月气温升高且雨热同期,树木开始抽条换叶和开花,进入快速生长阶段,凋落量达最高峰;8月出现凋落量峰值可能是叶面植物为适应夏季的高温机制,同时这个时期为台风多发季节;10—11月为秋季干旱少雨时段,植物受到一定程度的水分胁迫,且部分树种准备进入休眠期而发生生理性凋落,加之海岸带风力较大,造成非生理性凋落,因此凋落量增多。特殊的气候与树种特性促使3种林分呈现出3峰型的凋落模式。

3.3 不同林分类型凋落物层分解速率和周转期的差异

凋落物分解是研究森林生态系统能量和养分循环过程中的关键部分,凋落物分解速率对于森林生态系统生产力和土壤肥力维持有着重要作用[39]。凋落物分解速率受多因素制约,其中,内部因素主要为凋落物本身的性质(C、N、P等无机物及木质素有机物和叶片性质),外部因素主要为温度、降水和土壤状况等[25]。本研究中,FS和SH的凋落物在分解过程中呈先快后慢的变化规律,与雍强等[40]、赵谷风等[41]的研究结果相似,在分解前期,被降解的成分可能主要是易分解的碳水化合物如粗脂肪等,以及一些易淋失的水溶性成分[32],促使分解速率快速增加,而随着时间的推移凋落物不断被分解,凋落物中木质纤维素类难降解物质在其总量的占比升高,导致凋落物的分解速率下降,这也常被认为是凋落物分解速率在前后期表现不同的原因[42]。AM的凋落物分解呈现慢—快—慢的变化趋势,与林宇等[43]对福建滨海地区10年生尾巨桉人工林凋落物分解速度的研究结果一致;周存宇和蚁伟民[44]研究认为由于马占相思的叶片较大且厚,叶脉粗大、纤维较长、带有革质,故分解前期相对较慢;林分凋落物分解的90~240 d阶段正处于夏季,高温多雨,微生物活动较旺盛,从而加快了凋落物分解速率[45]。目前我国海岸带林地主要依靠森林的“自肥”来实现森林经营的可持续[20],林分凋落物组成及凋落物分解环境条件的改变关系着林分养分循环的特性,FS和SH 2种天然林的群落结构较复杂,有着更好的养分利用条件。人工林的可持续经营中可充分考虑树种配置和环境改善,营林期间适当间伐可改善光照条件,促进土壤有机质分解和微生物增加[46]。通过施肥和施加微生物等方式,可加快森林凋落物的分解进程,促进林分养分循环。

Olson指数衰减模型能较好拟合林分凋落物的年度分解动态,同时还可估算林分凋落物分解50%和分解95%时所需年限[21]。本研究Olson方程模拟结果表明,3种林分类型的凋落物残留率均符合Olson模型,相关系数R2在0.955~0.972,不同林分类型的凋落物干物质残留率随分解时间的延长均表现出明显的指数衰减。FS和SH的凋落物分解95%所需时间为1.827和4.016 a,小于亚热带华西雨屏区天然常绿阔叶林(4.81 a)[47]和茂兰喀斯特森林退化区次生林常绿叶(7.99 a)[48]凋落物分解95%所需时间。混合凋落物比单一凋落物更容易分解[49],FS和SH 2种天然林的树种组成复杂,形成的混合凋落物成分丰富,因此二者的凋落物分解速率更快,周转期短,对土壤养分的贡献更大。凋落物基质质量决定了凋落物分解速率[50],3种林分类型凋落物的初始养分含量与分解系数k的相关分析表明,凋落物初始C含量和C/N的增加限制了凋落物的分解速率,这与秦立厚[51]、刘晓静[52]的研究结果一致,C/N越高,凋落物中所含的耐分解化合物越多,其分解速度越慢。FS和SH 2种天然林在长期的演替过程中形成相对稳定而复杂的群落结构,相比于群落结构单一、树种组成简单的AM,FS和SH 2种天然林表现出更高的凋落物归还量和分解速率,更有利于地力的恢复和生态系统的正向演替。

人工构建近自然的乡土混交林对于滨海沙地林分的可持续经营具有重要意义[53],马占相思为阳性速生树种,凋落物量较大且分解速率低,在林分配置上可以选择一些耐荫树种搭配种植,能更好地利用人工林系统内的养分进行养育,增加林下植物多样性,有助于森林群落演替[54-55]。在滨海防护林体系的建设和植被恢复中,应当选用当地天然林中的一些建群种和伴生种,构建以本土树种为主、适时配以优良引种树种的海岸带混交林或复层林,如假苹婆、红鳞蒲桃、鸭脚木、肉实树、密花树、紫荆木(Madhucaphsauieri)、红椎(Castanopsishystrix)、火力楠(Micheliamacclurei)、苦梓含笑(Micheliabalansae)、风吹楠(Horsfieldiaglabra)等,以稳定森林群落的生态功能,提高生物多样性和凋落物的复杂性,促进林内养分循环利用。在海岸林养护过程中合理施肥,适当采取间伐、人工更新等抚育措施,帮助加快森林凋落物的分解循环,未来在实际应用中还需综合考虑各方面生态、经济和社会条件,因地制宜,以实现滨海沙地林分的生态治理和可持续发展。

4 结 论

滨海沙地FS和SH 2种天然林与人工纯林AM相比,年凋落物量大,为20 290.84和23 404.07 kg/hm2,分解速率快(0.746和1.640)且周转期短(0.423和0.929 a),具有较高改善滨海沙地土壤结构和维持土壤肥力的能力及更快的养分循环效率。因此,在滨海沙地的植被恢复和防护林体系建设中,应当选用当地天然林中的一些建群种和伴生种,适当引进生长速度快、抗风、耐旱、耐高温的树种,根据树种的特性构建近自然的混交林或复层林,实施海岸带可持续生态保护和治理。