宁国探路“小山变大山”

2023-09-05赵晨曹立辉

赵晨 曹立辉

45年前,安徽凤阳小岗村的18位农民在“包产到户”契约书上郑重按下手印,拉开了中国农村改革的序幕。

45年后,一场放活经营权、微调承包权的“小山变大山”试点改革,在皖南宁国率先启动。原本被分出去散落在农户手中的山场,又通过置换、托管等多种形式,被重新整合在了一起。

截至2022年底,安徽宁国的7个村民组已完成林区置换工作,246户林农已将“零碎小山”换成了“连片大山”,通过山场置换、林地托管、林权收储三种模式,最终实现农户增收、林业增效、生态增益。

“小山变大山”是怎么变的?宁国模式何以成为全省首创?变化的源头还要从两年前的一场村民议事会说起。

“吃螃蟹的人”

宁国种植山核桃的历史悠久,“八山一水半分田、半分道路和庄园”的自然环境,造就了一个“中国山核桃之乡”。

早在40多年前的1981年初夏,宁国开展了稳定山林权属、划定自留山和落实林业生产责任制的林业“三定”工作。分到农户的自留山和责任山占村民组集体山场的95%以上。当时为了体现公平,村民集体根据树种、远近等不同情况平均分配,导致“一山多户、一户多山”的山场碎片化现象十分普遍。

这种过于分散的山场,在实际生产中也存在多个问题:管理成本不断上升、新技术推广难度大、产区面临林地退化……碎片化的经营管理模式,严重制约着宁国山核桃产业的高质量发展。

改变发生在2019年,宁国市正式启动山核桃产业振兴行动。依靠现代化经营管理模式,对山核桃林进行科学管理,促进山核桃增产增收。

当时间推进到2021年4月,宁国市开始在南极乡进行第一轮山场整合,“小山变大山”改革正式拉开了帷幕。

甫一开始,农户们心里还有很多思想顾虑。“最大的困难在于山核桃就是我们的全部家底,照顾多年有感情,自家管理总是最好的,置换起来,担心吃亏。”宁国市南极乡杨狮村茶厂组村民王建国说道。

王建国所说的“置换”,是以村民组为单位,不改变林农基本承包权为前提,经过友好协商后,通过托管、交换、差价交换等形式,有效降低每户村民手中的山场块数,提高劳动生产率。这也是宁国实施山核桃“经营大托管,小山连成片”改革过程中最关键的一环。

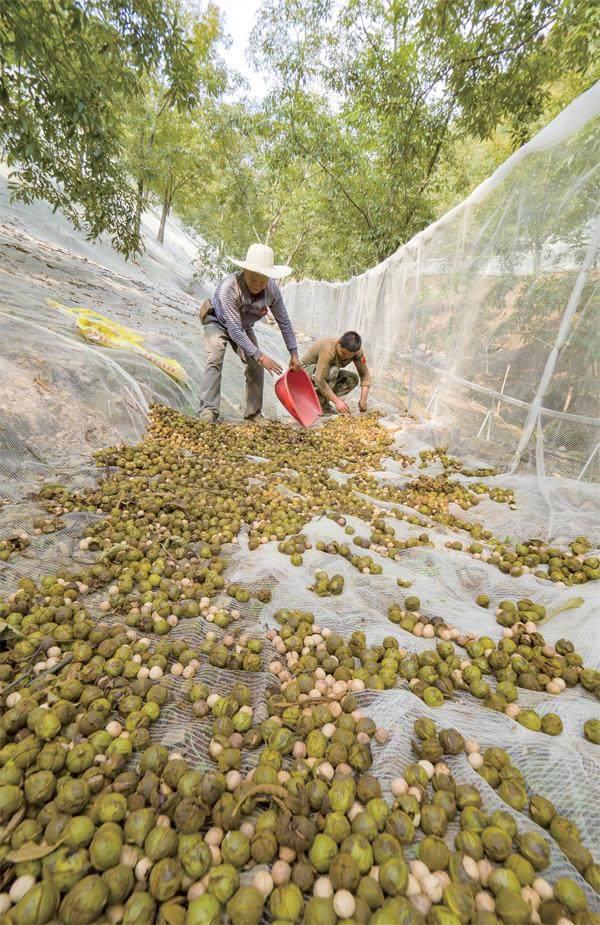

村民张网采收山核桃。摄影/ 李晓红

这时,首批“吃螃蟹的人”出现了,王建国等8名党员率先申请置换山场。同时,宁国派出了以宁国市林业事业发展中心副主任吴志辉为首的科技特派员队伍下沉南极乡,经过10个多月的宣传沟通准备,茶厂组70%农户手中的山场都开始了互换。加之正值2022年除夕,茶厂组的村民们都陆续返乡过年,王建国和吴志辉便想出了在村民组中召开村民议事会的方式,集中讨论这次试点改革。

村民们围坐在一起,聊起过去一年的山核桃经营管理,大家都在算着一本账。“今年通过山场整合,我家最起码节约了5000多块錢!”有村民抢先发言道。每户情况不一,多则七八千元、少则四五千元。经统计,茶厂组每户村民的管理成本都降低了10%至30%。

“农户将自己手头零碎的山场通过整合换了出去,与别人的山场进行最大化重组,从而形成一定规模的集聚效应。”宁国市林业事业发展中心主任邱海伦向《决策》分析道。

在初步完成山场置换整合后,下一步的重点,落在了实现山核桃产业集约化整合、规模化运营上。宁国是怎么做的?

小核桃、大文章

核桃虽小,里面的文章可不小。

山核桃在宁国市农业产业化中排名第一,目前宁国有山核桃林40.4万亩,占全市林地面积的13%,已有从业人员约8万人,总产值近14亿元。2022年宁国市山核桃产量(干籽)达1万吨以上,约占全国总产量的三分之一。其中,王建国所在的南极乡是宁国市种植山核桃面积最大的乡镇。

就在几年前,每到冬春时节,南极乡的山核桃产区还是遍地“不见绿”,一片荒芜的场景。“因为过度追求产量,林农连年过度使用化肥、除草剂,导致山核桃大面积枯死、山坡植被大面积破坏,造成水土流失隐患,且林种过于单一,根腐病盛行,林地严重退化。”吴志辉一针见血地指出了宁国山核桃产业发展的“致命伤”。

怎样有效破解“小山”的困境?推进改革是关键一招。

村民使用单轨运输机采收山核桃。摄影/ 李晓红

首先从宏观层面来看,有深厚的时代背景。在全国深化集体林权制度改革和全面实行林长制改革大背景下,宁国率先以村民组为单位开展山场整合,在自愿前提下,村民组林农内部相互置换,置换的山场暂不改变林地承包关系,试行三年,到期后根据双方意愿再决定终止、延期或变更林权证。

“农户间在友好协商的基础上,统一经营措施、统一交易标准,自发通过托管、转让、互换等多种流转形式,从而真正实现降低每户山场块数,提高劳动生产率。”吴志辉告诉《决策》。据统计,单户山场平均减少5.05片,最多减少20余片。

其次从政策角度来看,有创新的举措。宁国市制定了《山核桃产业振兴五年行动方案》,围绕生态安全、科技创新、硬件提升、质量品牌等出台一揽子政策。同时,鼓励大户组建专业管理团队,抱团推进“林地托管经营+无人机飞防+林下套种”等立体化服务。并在全市范围内禁用除草剂,2022年,宁国市山核桃林禁用除草剂面积近20万亩,建设完成18个现代山核桃科技示范基地,总面积超2.5万亩。

三是从资金投入来看,拿出了“真金白银”。宁国市财政每年拿出1500万元专项资金振兴山核桃产业,主要用于基地建设、生态修复、企业帮扶、电商扶持等方面。每个示范基地补助20-100万元,系统开展林道修建、单轨运输机和污水处理厂建设等基础提升。

宁国还建立了“一评二押三兜底”机制,与宁国市内担保公司、商业银行合作常态化开办林权抵押贷款,拓展“五绿兴林·劝耕贷”、“皖农·云担通”线上业务,让金融资本“进山入林”,2022年共办理涉林贷款34笔8600万元;开展山核桃气象灾害保险试点、山核桃新型经营主体用工安全保险,建立山核桃托管经营用工风险基金池,增强经营主体抗风险能力。

“小山”变“大山”,降低了宁国山核桃产业的经营管理成本,提高了林农参与改革实践的积极性。

试点先行,盘活资源

摸着石头过河。宁国市坚持边实践边摸索,总结提炼第一轮改革经验,形成了一整套“小山变大山”相关的标准文本和规范流程图。

一是 “试点”大户托管。林农将承包的山场托管给新型林业经营主体,由其与林农协商分成比例,托管时间一般不低于8年,政府全额补贴托管主体安全用工保险。

“新农人”刘娟是南极乡的山核桃种植大户,她与其他十几户林农一起将山场集中整合,由宁国市乡村振兴投资管理公司全程托管经营后,收入增加了,大户们的信心更足了。据统计,宁国全市共26家新型经营主体,托管山场面积达1.94万亩,全部实现了科学统一管理。

二是“试点”股份合作。宁国市以霞西镇石柱村为试点成立村股份经济合作社,林农将山场以林权形式入股,合作社再通过发包租赁、委托运营、服务创收等形式取得收益。现在,石柱村180户林农已将3900亩山核桃林地整体打包给合作社经营,林农按照实际产量能分得40%的租金,村集体能分得10%的利益。这样就形成了风险共担、利益共享的合作机制,在确保林农利益的同时,也有效壮大了村集体经济。同时,大力实施生态修复提质工程,鼓励林下套种黄精、红花草、油菜等经济作物,不断增加林农收入。

既要“绿水青山”,也要“金山银山”,做好“农头工尾”增值大文章,宁国正在走出一条新路径。

“运用科学化的手段经营以后,山核桃的产量相对比较稳定,对山场整体的管理有了很大的提升,而且禁用除草剂以后,林下植被长得好,生态恢复了,自然地质灾害就会减少。”邱海伦介绍道。

以前,农户们的山场都分散在各个山头,管理起来十分不便,割草、打药、采收山核桃都是雇人进行,存在着不少管理漏洞和安全隐患。

为此,宁国市投资建设单轨运输机、实施果蒲张网采收。自从实施张网采收后,果实的成熟度得到保障,劳务投入减少,采收成本也同步降低,有效避免了山核桃采摘过程中的伤亡事故。

据测算,打理成片山场平均每户降低成本3500元,而整合后的小片山场产量提升了近8%。

小小山核桃,成为宁国当地农户手中的“致富果”。

样本价值

“现在核桃林间的路修好了,山场集中起来管理也更便利,省出来的人工费全部变成实打实的收入。”说起这些年种植核桃树过程中的变化,王建国深有体会。

要敢干,更要愿意干!宁国市委副书记、市长杜德林在南极乡调研“小山变大山”改革并召开座谈会时指出,宁国市政府尊重林农选择权,始终做到“三个坚持”:坚持承包权属微调,经营权调整灵活多样,以效益为重,把不改变调整后山场的面积和产量作为底线;坚持统一经营模式,整组村民全面禁止使用除草剂;坚持统一托管利益分成、林木价格以及合同文本等标准,加强履约审查,依法依规保障好改革后林农的权益。

“只有农民自身改变才能够实现真正的乡村振兴。”在南极乡乡长彭飞看来,试点改革引导农户向规模化、集约化、机械化经营发展,实实在在地惠及到众多村民,是响应时代需求、满足农户期盼、具有现实示范效应的一项林业民生改革。

诚然,山场的置换整合并非从安徽开始,但是将农户、政府和托管平台公司三方相结合,发挥林农首创精神的“小山变大山”,卻是从安徽走出去的创新实践。

“小山变大山”只是一个起点,更为重要的是,如何做好改革的后半篇文章。

首先,做大林业蛋糕。宁国市结合山核桃产业振兴行动,制定“小山变大山”改革三年行动计划,进一步明确改革目标和任务。更好谋划“山核桃+”文章,融入旅游、林下经济(香榧、油茶、青梅)等多种元素,助力山核桃产业发展,同时,宁国还有广袤的毛竹资源,毛竹山场亦可沿用“小山变大山”改革做法。

其次,打造山核桃区域品牌。宁国市在延长产业链条上下功夫,加快推进电商直播间建设和网络品牌营销,全力支持山核桃全产业链发展。2022年,宁国整合全市近60家电商网点,着力推动“詹记”“梅记”等拥有绿色食品认证的山核桃品牌在网上打开销路;积极与“三只松鼠”对接,建设山核桃产业园,进一步延伸产业链条;支持詹氏公司成立博士后工作站,与合工大等高校建立产学研合作,开展混合果仁、益生菌等系列产品的技术研究。

最后,推动改革提速扩面。宁国市以国家储备林基地建设为载体,以资本为纽带,加快项目实施。2023年,宁国首个国家储备林项目示范基地已在南极乡落户。下一步,宁国市将紧密结合现代山核桃科技示范基地建设、新型经营主体全程托管经营和国家储备林基地建设三项重点工作,在部分工作基础较好的乡镇成立工作专班,推动“小山变大山”改革进入发展新阶段。

只有播好改革的种子,才能结出乡村振兴的果实。

从本质讲,“小山变大山”试点改革,不仅是宁国山核桃产业振兴的一次重大机遇,还将对其它山林资源产业未来的发展,提供了可学可鉴的示范样本。

既要“绿水青山”,也要“金山银山”,做好“农头工尾”增值大文章,宁国正在探索出一条新路。