部属师范院校历史公费师范生教学设计现状、问题与对策研究

2023-09-03刘洪生

刘洪生

学界将“某学科加上师范性为专业方向的师范院校学生称为师范生,国外常称之为职前教师”[1]。师范生的高质量培养是提升教师队伍整体水平的重要保障。其中,师范生的教学设计能力是一个较好的观测维度。“教学设计是在一定的观点和方法指导下,依据现代教育理论和教师的经验,对教学活动进行规划和安排的一种操作的过程”[2],实质上是课堂有效开展的必要前提。教学设计水平的高低,很大程度上影响着历史师范生能否成为一名优秀的教师。因此,本文以教学设计作为样本进行考察和分析,拟对师范生在教学设计能力方面的现状、问题与对策进行探讨。

一、研究设计

1.研究对象

①為保证研究样本选取的科学性,笔者将大学三年级以上且接受过或正在接受相关系统训练,但尚未正式入职的历史师范生作为研究对象。97份教学设计样本中有57份来自北京师范大学、40份来自东北师范大学。

②调研选取多数学生不熟悉且教学难度较大的《中外历史纲要》(上册)第1课作为题目进行设计。

2.研究方法

本文主要采用文本分析、课堂观察、调查问卷等方法,对教学设计完整性、规范性、创新性和有效性进行测量,综合分析历史师范生的整体水平,总结个体教师间存在的差异。

二、历史师范生教学设计能力的整体概述

1.结构要素完备,整体水平较高

据样本统计,多数历史师范生在备课时,均能从课标解读、教材分析、学情分析、教学目标等8个方面着手对授课内容进行讨论,教学设计的结构要素相对完整(表1)。

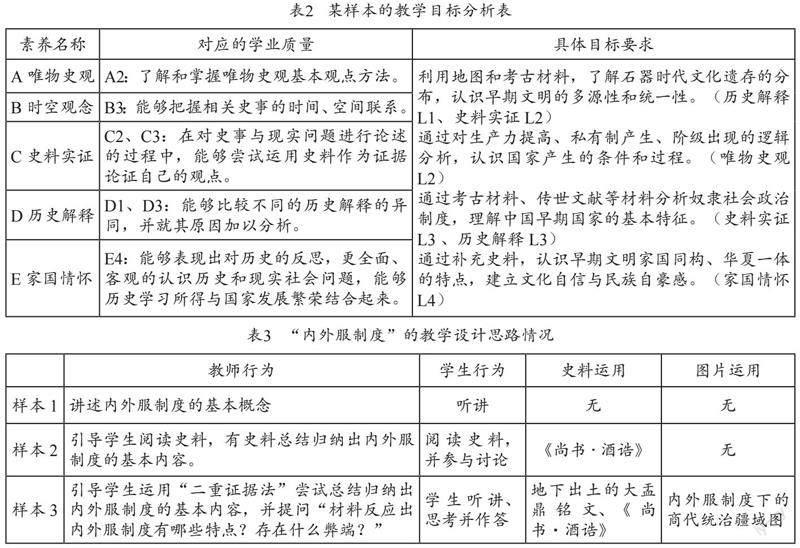

在对教学目标进行论述时,多数样本都可以结合学业质量水平分层深度剖析。某样本绘制了教学目标分析表(表2)。

2.综合能力迥异,个体差别较大

由于个人专业知识水平和教学基本功方面存在差异,教学设计样本质量区分度大,可以分为三个层次。以内外服制度为例,选取三个具有代表性的样本进行详述(表3)。

样本1属于传统的“满堂灌”式教学。样本作者认为,内外服制度本身并非课时核心知识,可略讲。但从学生接受能力来看,在高中第一节课上,让学生单纯通过听讲的方式抽象性理解一种制度相对困难;从概念知识本身的重要性来讲,“内外服制度”的确比“分封制”等地位稍弱,但详讲内外服制度的深刻意义在于引导学生理解早期国家政治制度的特点。由此,样本1折射出设计者在教学知识的整合、教学法的选择、学情的理解等方面亟待提升。

样本2有效地运用了史料教学,能够完成基本的教学任务,但由于和一线教学实践相脱节,未能充分认识到学生普遍性的认知结构、知识水平和能力层次,史料的解读对学生的学科素质提出了较高要求,未能满足学生个性化学习和分层学习的需要。

样本3充分考虑了学科知识的有效衔接和整体学情,水平层次较高。该设计通过出示大盂鼎铭文和《尚书·酒诰》两种不同类型的地下文物史料,在建构主义的引导下帮助学生自主总结归纳内外服制度的深刻内涵,于知识讲解的同时,极大培养了学生的史料实证素养;由提问内外服制度的特点进而引出早期国家政治制度的部分特点,以小见大,有力地调动了学生的历史解释能力;通过提问内外服制度的弊端,进一步引出商王朝依靠神权力量巩固统治的举措,推动了课堂的进行;通过商王统治疆域图的展示,开阔了学生的历史空间认知。此外,样本3的设计在课堂实际执行过程中并不会占用过多时间。

三、历史师范生教学设计中存在的问题

因为历史师范生匮乏一线教学经验,加之新课标、新教材颁行不久,他们对教学内容的把握很难做到精准透彻,故而在教学设计的过程中暴露出一些典型问题。

1.课标要求解读不深刻、有偏差

《中外历史纲要》上册第1课的课程标准内容要求是:“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征”。

本课涉及诸多原始社会时期的内容,如姜寨聚落遗址等文化遗存,内容繁杂。对此,有样本提到,教师要根据“课标和核心素养培养的要求选择具有代表性的文化遗址进行讲授”。这种说法比较空泛,未谈及讲授的指向。课标的表述中有两个逻辑关系词,分别是“通过”和“认识”,显然“通过”后面的内容为手段。据此,教师讲授的重点是石器时期中华文明、私有制、阶级和国家产生的原因与过程即可,其余内容可作为知识拓展略讲。

课标解读既不能根据自身经验随意拼凑,也不可照搬照抄。某样本认为,课标要求学生“了解私有制、阶级和早期国家的特征”,“认识它们与中华文明起源的关系”。课标原文确实要求学生“了解私有制、阶级和早期国家的特征”,但教师在对此进行分析时却应意识到“私有制”“阶级”“早期国家”是三个具有很强内在关联的概念。学生在掌握三者特征的基础上,还应据此理解它们语义上的递进与互通。再者,课标并未要求学生去理解“私有制、阶级和早期国家的特征”和“中华文明起源”之间的关系,这是表述上的错误移植。

2.教材内容理解不全面、待提升

一份优秀的教学设计对教学内容的分析应具备全面的视角,即:初高中同一历史时段内容的异同与承继、课时内部不同子目间的脉络与关联、课时内容在单元内部的角色、教学内容在跨单元比较中的定位,以及中外史事间的勾连。对此,历史师范生稍显欠缺。

某样本在分析时指出,“本课是《中外历史纲要》上册第一单元第1课,也是学生进入高中历史学习的第1课,对培养高中生的历史思维和兴趣至关重要。教材中本课包括三个子目,以历史发展的顺序展示中华文明起源与早期国家产生演变的过程。三个子目之间有着内在的逻辑,体现了历史发展的因果关系,即从原始社会组织逐步走向早期国家的过程”。首先,该样本对于第1课的定位表述,看似合理,实则存在两个重要的问题:一是忽视了初高中衔接的问题。从历史时段上看,本课囊括了部编初中《中国历史》七年级上册前5课的史事跨度。从具体内容上看,初中教材对高中课本内容多有涉及。教师在教学时需要在唯物史观框架下,结合学生的“前知识结构”和“最近发展区间”理论,引导学生对碎片化的历史知识进行有机整合,不断深化其学科核心素养。其次,忽视了本课在整个单元主题框架下开篇布局的重要意义。本单元的标题是“从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固”,“大一统”是标题的题眼,也是整个单元史事演进的方向。而第1课实际上讲述了大一统国家建立的文明基础。因为由部落氏族到西周封邦建国,显然政局上出现了一种朝“统一”方向发展的趋势,社会关系的联结更加紧密了。再次,分析样本虽注意到了本课三个子目间存在的逻辑关联,但设计者的判断是“体现了历史发展的因果关系,即从原始社会组织逐步走向早期国家的过程”。这种判断多少有失偏颇:一方面,从原始社会组织走向早期国家是一种发展过程、发展趋势,并非所谓的“因果关系”;另一方面,“人类进入原始社会”与“发展为早期国家”也不存在因果关系。事实上,第一子目通过梳理众多文化遗存,意在说明私有制的出现和阶级分化的日趋明显,推动了以扩大权力和财富为目的的战争的发生,从而在史事脉络上引出了第二子目三皇五帝的传说故事。第二子目讲述了由三皇五帝到夏朝“家天下”的历史演进,同时也指出“夏朝社会仍然是聚族而居”,对边远地区仍旧是“通过控制一些部族实行间接统治”。这一逻辑认知上的矛盾必须通过第三子目的内外服制度、权力神话色彩、分封宗法等内容方可解答。

3.教学过程设计形式感强、有效性弱

范德里尔和贝利曾对职前教师教学设计进行过深入的研究分析,认为:职前教师在教学设计中往往“采用传统的教学策略,强调程序而不是学生的理解”[3]。这易使其陷入形式完备、效果欠佳的新手陷阱。例如很多样本设计中课堂提问指向性不强,历史师范生在提问的过程中往往会遵循一定的机械套路,从教师而非学生的角度出发问问题,使学生难以理解教师提问本意,无法准确作答。某样本在讲授夏王朝时,展示了一张二里头出土的青铜爵图片,并向学生提问:“这张图片能说明什么?”这一提问的指向性不强,学生既不完全理解教师在问什么,也不清楚教师想让他们朝哪个方向回答。可将这一问题改成:“我们能通过这张图片推测出二里头文化大致处于什么历史时期?为什么?”如此,学生的思考与回答便是有的放矢、有路可循。

四、提升历史师范生教学设计能力的对策

历史师范生的培养对策问题,需从学科视角出发,深入探究通论下的个性与特色,这是亟待展开的重要议题。为此,笔者在总结多方研究成果和经验的基础上,提出了“三三二”模式。

1.三方合力,推进课标解读抓准吃透

对课标的准确把握需要长期的实践经验,而“由直接经验导致的所有学习现象都可以在替代的基础上发生,即都可以通过观察他人及其结果而发生”[4]。历史师范生的另一身份是学生,仍需接受校内导师、实习导师、朋辈导师的三方联合指导,方能较完备地对课标抓准吃透。

①校内导师强强联合。在高校的历史系中,历史学科专任教师应与课程与教学论的专家互相协作,为历史师范生解读课标、理解课标、运用课标提供“组合拳”。历史系教授应基于自身背景,针对课标单元要求和课时要求的重难点,带领师范生进行知识挖掘;教学论专家则应通过课标修订的版本比较和中外对照,引领师范生理解课标制定的教学原理。他们同时构成了历史师范生的校内导师群,为教师走向一线教学提供了知识理论层面的指导。

②实习导师精准指导。实习导师的遴选应与各地名教师工作室紧密协作。师范高校可与地市的名教师工作室联合制定明确的历史师范生培养计划,让师范生能够更精准地接受指导,在名师引领下认识课标要求的复杂性、课标作为研究对象的必要性以及课标把握之于教学设计取舍的良好效益等等。詹妮弗·曼斯菲尔德的一项研究结果显示:在有名教师合作介入干预的情况下,师范生在教学设计能力和教学思考方面比普通职前教师要高出23%。[5]

③朋辈帮扶深入人心。“大学生朋辈学习互助是促进大学生自我教育的有效形式,对于提高大学生的学习质量具有重要的现实意义。”[6]朋辈导师与师范生首先是朋友、合作者,在课标学习和实践的过程中能分享资源、交流经验、相互提携、共同进步。朋辈导师与师范生还是竞争者,在学习培训的各个环节中各方会看到彼此的优势,并逐渐形成比学赶超的氛围。由此,在学生入学的第一学年,高校便应在双向选择的基础上,鼓励倡导师范生结对子、一帮一,探索建立有进有退、定期轮换的朋辈导师机制。

2.三维评价,立足教材构建完善的实训体系

师范生教育教学水平的提升有赖于对教材内容的充分了解和掌握。为达此目的,应特别注重师范生教育中“向生性评价”,即:评价内容要特别关注学生学业收获。[7]因之,职前实习培训的评价反馈需具有较强的教材指向性。

导师是职前实习培训的评价主体,其评价应聚焦于知识层面的专精与技能层面的贯通,引导师范生执简御繁。在评价过程中,导师不宜纠结于单一课时或片段的完善之“术”,而应在评价现有课的基础上引导学生探索未来课,把握同类型课、相似知识点的设计之“道”,以小见大,指出师范生在教学设计的思路中存在的问题、在具体开展教学实践的过程中存在的问题,教会他们教材知识体系的建构应如何入手,合理运用教学技巧进行教材处理等等。

除导师的专业评价外,还应注重实习训练过程中的朋辈互评。朋辈间的评价往往集中在教材处理上的一些细节问题。比如知识点存在哪些遗漏、语言表述有哪些弊病、教材内容重难点的选择出现了什么问题等。这些改进虽然并不涉及专业讲授,但实质上推动了师范生对教材的全面把握。

在完成教学设计后,师范生本人最清楚一堂课的成功之处与漏洞不足,所以在教学设计结尾部分往往都附有教学反思。这是师范生的自我评价。在教学设计付诸课堂实践后,师范生至少应当立足教材内容深入思考:教材内容讲解到了什么程度?学生核心素养得到了哪些维度的提升?教学过程还可以怎样完善?这三个问题的反思与优化,分别对应着教材、学生、教师在课堂中地位的凸显。

3.双重提升,着力知识与素养的有效共进

提升教学设计有效性要聚焦知识和素养的同频共振。高校应注重向中外通史的各阶段均衡发力;课程设置上应根据不同史学领域的研究现状合理分布课时,尽量避免厚今薄古等偏废情况的出现。不仅如此,师范生在进行某一断代的设计备课前,还需有针对性的通读与之相关的专门研究,在博学的基础上探寻专精之道。

“一个具有学科核心素养的人,应该表现出形成了关于学科思维和方法的习惯,这种习惯是由长期训练而来的。”[8]在培养过程中,一方面要加强马克思主义史学理论课程的建設,提升师范生的政治站位、理论修养和思辨水平;另一方面要在高校期末学业考试中添加学业质量评价(如高考真题)的变式,进一步推进中学与高校的衔接,使师范生提前熟悉和了解中学历史评价考察的方式方法和水平层次,为完善教学设计的学情分析做好充分的前期准备。

【注释】

[1] 唐辉云:《师范生教学技能系统的设计与实现》,上海师范大学2008年硕士学位论文,第8页。

[2] 南国农、李运林主编:《电化教育学》,北京:高等教育出版社,1998年,第230页。

[3] J.H.Van Driel , A. Berry , in International Encyclopedia of Education (Third Edition) , 2010, p65.

[4] 施良方:《学习论》,北京:人民教育出版社,1994年,第384页。

[5] Jennifer Mansfield, "Supporting the Development of Pre-service Teachers Pedagogical Knowledge about Planning for Practical Work",Journal of Science Teacher Education,05 May 2022, p100-102.

[6] 郝秀娟、王建亭、刘健、谭军华:《大学生朋辈学习互助的研究与实践》,《中国教育学刊》2015年S1期,第313页。

[7] 蔡敏:《美国著名大学教学评价的内容特征》,《外国教育研究》2006年第6期,第25—28页。

[8] 李艺、钟柏昌:《谈“核心素养”》,《教育研究》2015年第9期,第23页。