油杉属的地理分布及其分类学研究*

2023-09-02袁艳超肖文发刘逸夫王亚聂稳谭灿灿刘建锋常二梅贾子瑞

袁艳超,肖文发,刘逸夫,王亚,聂稳,谭灿灿,刘建锋,常二梅,贾子瑞

(1.中国林业科学研究院 森林生态环境与自然保护研究所,北京 100091;2.中国林业科学研究院 林业研究所,北京 100091;3.林木遗传育种国家重点实验室,北京 100091)

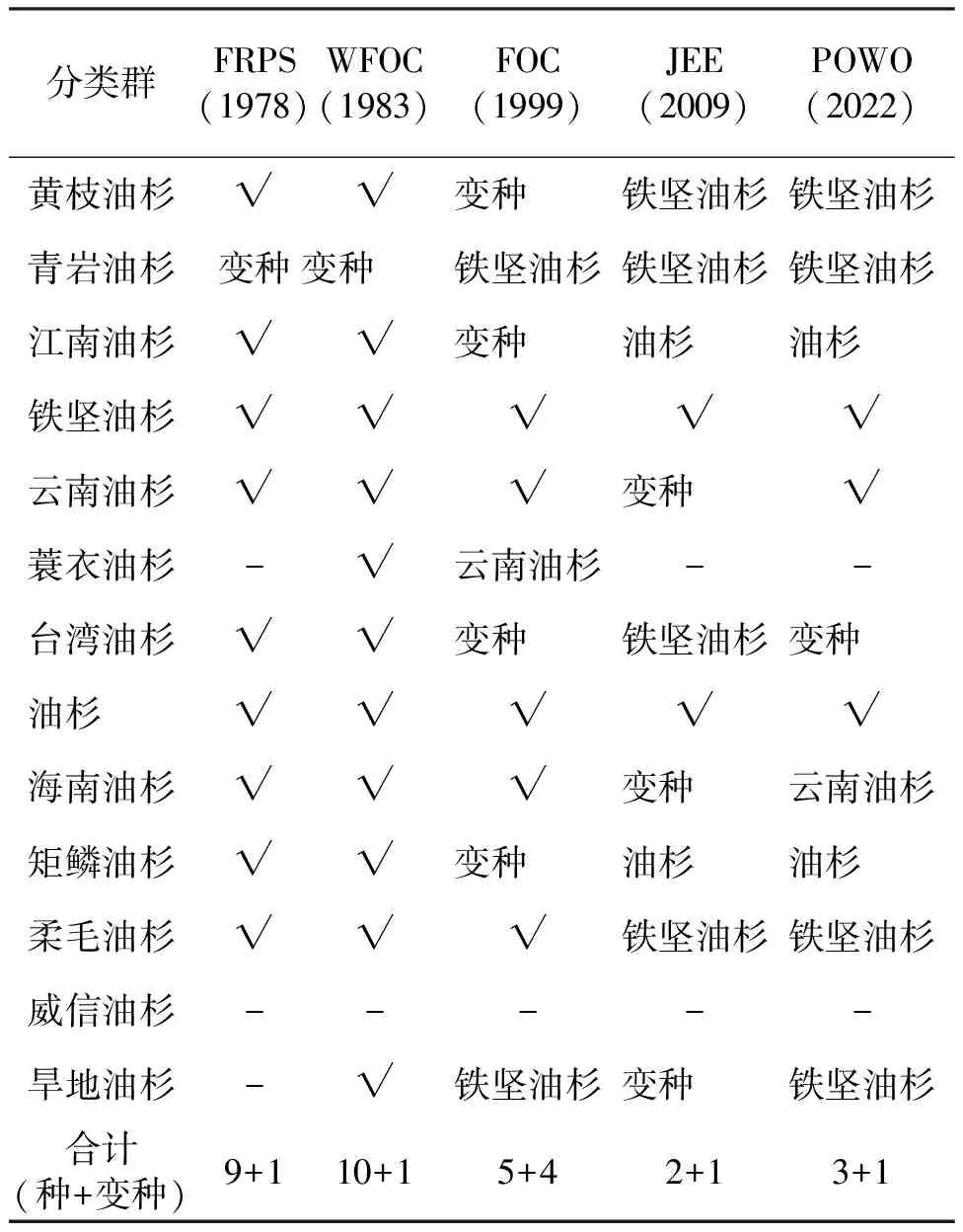

油杉属(KeteleeriaCarr.)是松科(Pinaceae)中第四纪大冰期后残存的一个原始类群,现为东亚特有属,主产中国,分布于中国秦岭以南地区,南抵海南和台湾,个别种分布至越南和老挝,白垩纪至中新世曾广布欧亚大陆和北美洲西部。大冰期以前中国东北地区仍有大量分布[1-2],是研究针叶树起源、演化和植物地理的关键类群之一[3-4]。该属为常绿大乔木,树高可达50 m,胸径达2.8 m,干型圆满通直,成材率高,木材材质优良,干后不裂,持久耐用;其人工林生长较快,树高、胸径的年生长量可分别达1.1 m和1.2 cm[5],对土壤的适应性较广,能耐干旱生境,树冠挺拔,枝条开展,终年翠绿,是优良用材和园林绿化树种。种子含油率较高,最高达52%,可作为木本油料植物,是制皂、润滑油的良好原料。台湾油杉(K.formosana)、海南油杉(K.hainanensis)和柔毛油杉(K.pubenscens)是国家二级保护植物。油杉属的分类还不十分清楚,虽然在核型[6]、同工酶[7]和DNA分子标记[8]方面对其系统进化进行了研究,并对其系统演化关系有一定的认识,但在各水平上的研究结果还未达到统一。迄今为止,依据表观形态已发表13个主要分类群,但依据不同的表观形态划分的种和变种也都不相同,其分类地位常有争议(参见表2),最多认可10种1变种[9],最少的仅接受2种1亚种[10]。例如,威信油杉(K.weixinensis)的种鳞和种子形态类似云南油杉(K.evelyniana),但种鳞形态兼具油杉(K.fortunei)的特征;旱地油杉(K.xerophila)有时归入铁坚油杉(K.davidiana)[11],其分类学问题一直存在很大争议。因此,本研究综述油杉属的起源、地理分布及其分类学问题,以期对今后开展其系统进化学研究、保护利用及其遗传改良具有重要的科学意义和实践价值。

表1 油杉属现代的地理分布

表2 油杉属分类群

1 油杉属的地理分布

Wolfe指出[12],现今油杉属植物均为东亚特有种,在世界上有11种和2变种。王崇云等[1]和林建勇等[13]认为,中国有9种和2个变种,除越南油杉(K.roulletii)和铁坚油杉2个种产于越南外,其余均为中国特有种,中国是该属的遗传多样性中心。油杉属植物为松科中2个最原始的属之一,是早第三纪孑遗树种,在地史时期,油杉属曾在北半球的欧洲、北美和东亚广泛分布,现仅存于东亚[14]。

1.1 历史分布

本属最早化石出现于中国辽宁抚顺的始新世地层,之后又陆续出现在渐新世的美国西部、德国、捷克和斯洛伐克地层,日本上新世的化石中也发现有油杉属[15]。由化石资料推测该属可能起源于白垩纪的欧亚大陆。在中国的黑龙江、辽宁和河南,以及日本的淡路市,俄罗斯的基洛夫斯克地区、堪察加半岛,和欧亚大陆最北部的法兰士约瑟夫地都发现有该属木材化石的分布[15-19]。由此推测油杉属在第三纪极度繁荣,在欧亚大陆和北美洲都有大量的分布,冰期后种群开始退缩。油杉属的分布受地史变迁尤其是更新世冰期的多次影响,导致分布区极大缩减,以致于本属现今仅残存于东亚亚热带至热带北缘的温暖山区[20]。

1.2 现存分布

这一古老孑遗属植物在现代的分布、种群类型和数量自西向东逐渐递减。湘黔桂地区 (包括湖南、贵州和广西等地)是油杉属的现代分布、分化和发展中心,各树种均以此区向四周呈辐射状递减,由此推测该区域是油杉属的起源中心[1]。我国的油杉属,系中国—喜马拉雅分布类型[20],但在喜马拉雅山区无分布。其主要分布在我国横断山区以东、秦岭以南、长江下游以南,雅砻江以东的山地、高原和丘陵地带[21],海拔380~2 600 m,气候温暖湿润的山区,尤以滇、川、黔、桂最为丰富,油杉属各类群现存种在我国的具体分布及生长条件见表1。

分布范围较为广泛的油杉属为黄枝油杉(K.calcarea)、江南油杉(K.cyclolepis)、铁坚油杉、云南油杉和油杉几个类群。黄枝油杉主要分布于我国贵州、湖南、广西一带,生于海拔560~1 100 m的石灰岩山坡[22];江南油杉现分布于我国广西、云南、贵州、广东、湖南、福建、浙江、江西等省区,散生于海拔1 000 m以下的丘陵和低山[13,23];铁坚油杉分布于我国甘肃、陕西、四川、湖北、湖南、贵州、广西、云南等省区,宜生于砂岩、页岩或石灰岩山地[24];云南油杉天然林分布于云南西北部至中部、贵州西部至西南部、四川西南部至西部,海拔70~260 m[25];油杉分布于江苏、福建、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西南部沿海山地,海拔400~1 200 m[26]。

分布范围较为狭窄的油杉属树种为:青岩油杉(K.chien-peii)、蓑衣油杉(K.evelynianavar.pendula)、台湾油杉、矩鳞油杉(K.oblonga)、威信油杉和旱地油杉。青岩油杉现仅见于贵州省的青岩和雅水等地,分布范围25°58′~26°26′N、106°30′~106°45′E,呈小块零星状分布[27];蓑衣油杉现仅分布于云南省华宁县较为狭窄的局部区域,被当地众视为“神树”或“蓑衣龙树”[28];台湾油杉仅分布于台湾台北、福建厦门[23],为我国分布最南沿的一个种[29];矩鳞油杉为广西特有种,分布于广西西南部的隆林、田林、田阳等县,垂直分布多在海拔200~800 m的山丘干热地带;威信油杉分布于云南省威信县,海拔1 170 m的地带[30];旱地油杉仅分布于云南新平县水塘、者龙、老厂3个乡镇,即哀牢山东侧山脚,沿红河上游海拔800~1 100 m的干热河谷两岸。

其中黄枝油杉、青岩油杉、江南油杉、铁坚油杉、蓑衣油杉、海南油杉和柔毛油杉7个类群都为我国珍贵濒危树种。黄枝油杉2009年列入《广西壮族自治区第一批重点保护野生植物名录》[31];江南油杉已被江西省和福建省列为地方保护树种[13];蓑衣油杉为云南油杉新变种,入选《中华古树名木》,是全国珍稀古树名木树种[32];油杉为古老孑遗国家三级保护的珍贵树种[26];柔毛油杉是国家II 级重点保护野生植物、第三纪古热带植物区系的孑遗植物、中国生物多样性红色名录高等植物易危种(VU)及中国特有珍稀树种;而青岩油杉、铁坚油杉和海南油杉分别是湖北省、贵州省和海南省珍贵濒危树种,海南油杉曾被认为是云南油杉的变种[26,33]。

左家哺[34]利用模糊聚类法对中国油杉属分布区进行区划,分为华南、华中、海南、台湾、湘黔桂和云南6个区;其中湘黔桂区共有油杉属8个种。陈维新等[35]根据黄枝油杉、矩鳞油杉等4种油杉的地理分布和核型进化趋势进行推测得出,油杉属植物很可能起源于中国西南地区,其后向东面发展。巫华美等[29]认为油杉属植物大多数种类分布于中国的中部和西南部,台湾油杉则为我国分布最南缘的1个种[29]。

1.3 未来分布

油杉属植物集中分布在中国南方地区,具有小种群的特点[41],地理分布呈现狭域和间断的特点。云南、贵州和广西等地区是油杉属植物种系发育的良好地区。在现代气候条件下,温度和降水可能是制约油杉属潜在地理分布格局的环境因子。在未来全球气候变暖的影响下,油杉属有4个种:油杉、铁坚油杉、柔毛油杉、云南油杉的潜在适生区总面积除柔毛油杉外,其余未来潜在分布区面积均大于现有分布地面积,也展现出不同的扩张方向,说明油杉属植物具有引种潜质[42]。

油杉、铁坚油杉、柔毛油杉、云南油杉等的适生区在0 ℃等温线和800 mm等降水线(即淮河-秦岭-青藏高原东南边缘线)以南,油杉属现代潜在地理分布的主导生物气候变量为温度和降水[42]。研究证明持续变化的气候对物种的分布格局产生密切影响,随着全球温度升高,物种分布范围将发生变化,并且物种将向高纬度和高海拔地区迁移[43]。油杉属植物的地理分布也受到人类活动的干扰[44],研究发现广西中北部和四川东南部油杉属分布格局的间断性可能与人类活动有关[42]。在物种分布区的预测中,气候因子是决定物种潜在地理分布的重要因子,但其他因子如地形因子、土壤条件等因子的影响也不容忽视[45]。

2 油杉属分类学研究

油杉属作为一个独立的属已被广泛接受,并已通过核型分析、同工酶和DNA分子标记手段得到证实[3,46]。但其属内种的分类还比较混乱,其主要是通过表型观测。

2.1 形态学分类

对于油杉属的分类,以往的较多研究者主要依据植物的枝条、叶片形态特征进行分类,然而油杉属的许多种类在这些外部形态上的差异并不是很明显,造成目前在分类方面争议较大。

迄今为止,依据表观形态已发表13个主要分类群,但依据不同的表观形态划分的种和变种也都不相同,其分类地位常有争议,长期以来,多数学者认为油杉属仅有3个种类,即油杉、铁坚油杉和云南油杉[41]。最多的认可10种1变种,最少的仅接受2种1亚种。例如,威信油杉的种鳞和种子形态类似云南油杉,但种鳞形态兼具油杉的特征;旱地油杉有时归入铁坚油杉,有时归入云南油杉[7]。

郑万钧和傅立国在《中国植物志》中记载了9个种1个变种,即油杉、江南油杉、铁坚油杉、青岩油杉、黄枝油杉、矩鳞油杉、柔毛油杉、海南油杉、台湾油杉和云南油杉;近年来又陆续发表了3个新种,即旱地油杉[40]、蓑衣油杉[40]和威信油杉[30]。Farjon等[48]对油杉属植物的模式标本及其他材料进行研究,将上述种类又归为3个种,其后又接受了铁坚油杉下的变种青岩油杉。具体分类见表2。

2.2 油杉属生物细胞学、同工酶及其DNA水平分类学研究

在原来传统的分类系统之下,分类学者在进行种的划分时往往感到十分困难,这对于开展油杉属植物的遗传与育种工作产生了诸多不便[48]。因此有学者开始从核型、同工酶和DNA分子标记的角度对油杉属的分类展开研究。

2.2.1 油杉属各类群的核型分析

油杉属的基因组比较大,云南油杉基因组大小为24.2 pg[49];海南油杉的叶绿体基因组大小为117 366 bp[50]。台湾油杉、黄枝油杉、青岩油杉、铁坚油杉、油杉、矩鳞油杉和江南云杉都以完成核型分析工作。发现该属染色体数目为2n=24条[23],台湾油杉的核型不对称性最大为58.45,由14个中部着丝粒染色体及10个近中着丝粒染色体组成[51]。其次是黄枝油杉,核型不对称性是57.14,由16个中部着丝粒染色体及8个近中着丝粒染色体组成[52]。其他云杉属核型的对称性在55.83~56.92之间。核型进化的一般规律是由对称性向不对称性演化,因此推断油杉属这7个类群的进化关系是:铁坚油杉→江南油杉→矩鳞油杉→油杉→青岩油杉→黄枝油杉→台湾油杉;且台湾油杉和黄枝油杉与其他类群差异很大,应该划分为独立的种[52]。由油杉属各类群的核型分析可推测广布于我国甘肃、陕西、四川、湖北、湖南、贵州、广西、云南等省区的铁坚油杉是油杉属的原始类群,其他油杉属类群是由铁坚油杉进化而来,台湾油杉和黄枝油杉是近期分化出来的类群。

2.2.2 油杉属同工酶分类学研究

用过氧化物同工酶分析油杉属8个种的分化,结果表明:其中铁坚油杉与青岩油杉谱带一致,归并为一个种:铁坚油杉;云南油杉与蓑衣油杉谱带一致,归并为云南油杉,其他类群都有其特征酶谱。通过聚类将6个种划分为3大类,其中:油杉、江南油杉为一类群,铁坚油杉、黄枝油杉为一类群,云南油杉、旱地油杉为一类群[48]。油杉属中黄酮类化合物的合成机制稳定,不受生境变化的影响,作为油杉属分类学依据具有可靠性,利用黄酮类化合物的薄层层析对油杉属植物10种2变种[48]的研究,也发现铁坚油杉和青岩油杉、云南油杉和蓑衣油杉的谱带一致,分别归并为铁坚油杉和云南油杉;这9个种1个变种,每个种都有其特征图谱,聚为4个类群,其中:油杉、江南油杉、矩鳞油杉为一类群,柔毛油杉为一类群,铁坚油杉、黄枝油杉、台湾油杉为一类群,云南油杉、旱地油杉、海南油杉为一类群,通过谱带推断旱地油杉为云南油杉的生态变种[48],该研究与过氧化物酶的研究相互印证。由同工酶分析推测青岩油杉为铁坚油杉的变种,蓑衣油杉为云南油杉的变种也得到了多数形态学分类[FOC(1999),JEE(2009),POWO(2022)]的支持。但由于过氧化物同工酶和黄酮类化合物的谱带简单,可供分析的数据量小,因此还不能将油杉属各类群的演化关系详尽的展示出来。

2.2.3 油杉属DNA标记系统进化学研究

利用从台湾油杉功能基因组筛选出的27个核基因,另取得4个叶绿体基因,对油杉属12个分类群共91个样本进行系统进化学研究[23]。结果显示分布在云南、福建、海南与台湾的物种遗传分化较低,贵州与广西的物种分化度高,STRUCTURE分析支持K=2将油杉属分为DE group(铁坚油杉、云南油杉和旱地油杉)及FP group(油杉、柔毛油杉、江南油杉、黄枝油杉、青岩油杉、矩鳞油杉、海南油杉、台湾油杉和短果油杉)。DE group分布在云南,FP group则广泛分布。推测两类群因340万年前青藏高原隆升,使横断山脉成为两类群基因交流的屏障,分化后进入更新世冰期,相对温暖多雨的横断山脉成为DE group避难所,而后种群进行扩张,扩张时间为305~189万年前;并推论FP group与北美残存于中国东南部的种群共祖。位于台湾的台湾油杉以及海南的海南油杉在STRUCTURE分析中皆有独立基因型,推测因地理的隔离分化,冰河时期种群在大陆裸露时抵达台湾及海南岛避难所,间冰期海平面上升使岛屿发生隔离,两个物种开始分化。

DNA的研究结果与同工酶研究[48]分歧较大,同工酶研究中青岩油杉与铁坚油杉谱带一致,归并为一个种,而该研究将2个种分布划分到2各群中;类群内其他种的划分,也差异较大。该研究虽已展示了油杉属内12个类群的进化关系,和冰期后的迁移规律,但由于取样量较少,不能代表油杉属的现有全分布区,选用的基因位点数量太少,可能会导致一些种内部重要的变异信息未检测到,而错判了居群的分化地位。

3 展望

综上所述油杉属现有种群与化石资料记载的第三纪相比,已经大规模退缩,并且这种趋势还在持续进行,所以有必要对其群体的遗传结构和进化趋势进行研究,以便进行合理的保护和科学利用。并且现阶段已从表型、细胞学、同工酶到DNA分子水平上,对油杉属的分类和系统进化学进行了一定的研究,虽在各水平上的分类学研究结果还未达到统一的认定标准,但为今后该方向的研究提供理论基础,并为在技术上的改进提供了借鉴的意义。今后可在全基因组水平上构建一个高分辨率的油杉属全分布区的系统发育树,来统一油杉属各类群的分类标准和系统进化关系。油杉属的地理分布及其系统进化学研究,为油杉属的保护利用和遗传改良提供理论依据,同时也为油杉属的分类学提供宝贵资料。