食品小作坊园区应急管理标准体系构建

——以杨凌麦力祺食品小作坊园区为例

2023-08-31文立红马军妮周永明

文立红,马军妮,杨 静,2,周永明

(1.杨凌现代农业产业标准化研究推广服务中心,陕西 咸阳 712100;2.杨凌质量技术检测检验所,陕西 咸阳 712100;3.杨凌示范区市场监督管理局,陕西 咸阳 712100)

近年来人们越来越注重“食以安为先”,食品安全应急管理的重要性更加凸显,成为国家和各级地方政府的关注重点和重要工作内容。食品小作坊是食品经营的传统业态,传承着悠久饮食文化,迎合满足消费者的多元需求,是“大众创业、万众创新”的小微单元,在活跃市场经济、提高居民收入、缓解就业压力中发挥着极为重要的作用。然而,食品小作坊由于数量多、生产设备简陋、从业人员能力素质低等突出特点,成为食品安全问题重灾区,食品安全应急管理水平极其薄弱。随着当前市场经济高质量发展和食品安全监管的需求,各地积极推动小作坊园区化、规模化、标准化管理,提升食品小作坊生产管理水平和风险防控能力。文章以杨凌麦力祺食品小作坊园区为研究对象,构建了应急管理标准体系,以期帮助提高食品安全问题应对效率,尽可能降低危害,缩小影响。

1 食品安全应急管理

食品安全应急管理是指对已发生或可能发生的有可能危害生命安全、公众健康、社会秩序等的各类食品安全事件,政府部门、食品生产者、消费者等相关社会主体采取的预防、控制等综合性措施及运行流程,包括事前的风险分析和预测预警、事中的应急处置以及事后的处置和生产恢复等一系列行为。随着经济全球化和科技信息的快速发展,食品安全问题已经成为全球性问题,加之食品安全事件不确定性高、突发性较强,导致后果极难控制,各国越来越重视食品安全应急管理工作。

1.1 国外食品安全应急管理研究现状

国外在食品安全应急管理方面的研究起步早,欧盟在1997年就颁布了《食品安全立法总原则》绿皮书,2000 年颁布《食品安全白皮书》,将食品安全应急管理纳入法规。2002年产生了基于《食品安全白皮书》的《基本食品法》,2004年发布4项补充法令,欧盟食品安全标准和监管程序基本完善,建立了以欧盟食品安全局和欧盟委员会为牵引的食品安全应急管理组织架构体系,以及食品安全追溯机制、危害分析与关键控制点体系等有效运行机制。美国1906年发布《纯净食品和药品法》,至今食品安全法律体系已较完备,“9·11”事件后,大规模开展应急管理领域的研究,2004年形成了包含食品突发事件应对的《国家应急反应框架》,建立的“国家突发事件管理系统”,为各类食品安全突发事件的应对提供一套系统方法。国外发达国家在应急法律法规、管理机制、体系和组织机构建立,风险预警检测,预警和信息发布、应急预案制定、应急演练等各方面均有大量研究,形成了完善的食品安全应急管理体系。

1.2 我国食品安全应急管理研究现状

我国食品安全应急管理的研究起步晚,2003年“非典”危机之后才开始受到重视。2003年出台《突发公共卫生事件应急条例》,2004年国务院发布了《关于进一步加强食品安全监管工作的决定》,2006年实施《国家重大食品安全事故应急预案》,2009年发布《中华人民共和国食品安全法》,2013年食品安全监管体制改革,组建国家食品药品监督管理总局对食品安全工作统一监管。近年来,我国积极探索食品安全应急管理方法和途径,基本形成了以“一案三制”为基础,涵盖食品安全事故应急处理的主管机构、预防、监测、预警报告、应急响应、后期处置等方面的食品应急管理体系,但是相较国外,还需在法律法规、标准体系、应急预案、责任落实、安全追溯、信息公开等方面进一步完善。

2 我国食品安全应急管理标准化现状

2005年“苏丹红”事件后,国家标准化委员会成立“全国食品安全应急标准化工作组”,专门负责应急食品事件的标准起草工作。2007年国家标准化管理委员会批复成立全国食品安全管理技术标准化技术委员会(SAC/TC313),开展食品安全应急管理在内的标准化工作。2017年发布《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》,提出将建立统一的应急管理标准体系框架,推进应急管理基础标准研制,重点研制一批风险评估、突发事件预警、应急组织与指挥、应急培训与演练等关键基础标准,提升应急管理标准化水平。

但是,食品安全应急管理标准与严峻的食品安全形势仍然不匹配,一是食品安全应急管理类标准少,多作为食品安全标准中的一小部分;二是重事后处置,应急处置类较多,源头减少食品安全问题的事前预防监测类标准不足,导致预防和预警能力差,风险沟通能力弱;三是食品安全应急管理标准体系不健全,标准指导的系统性差。

3 食品小作坊应急管理存在的问题

近年来,“地沟油事件”“苏丹红事件”等危及公众健康和生命安全的小作坊食品安全事件屡有发生,食品小作坊已是当前影响我国食品安全的重要隐患之一。食品小作坊生产目前仍然存在较多风险隐患,小作坊生产规模小、分布分散、布局不合理、卫生环境不合格、从业人员文化素质偏低、人员结构复杂、流动性较大、管理制度及组织机构不健全、培训不到位等问题给食品安全及食品小作坊应急管理带来不可预知的风险。目前,食品小作坊应急管理体系不健全,法律法规不完善,食品安全标准尚需完善,应急预案体系不健全,监测预警机制仍处于起步阶段,食品安全危机应急报告和信息公布制度未发挥良好效果,食品检测技术亟待加强,因此,建立食品小作坊应急管理标准体系是保障公众健康和生命安全的重要举措。

4 杨凌麦力祺食品小作坊园区基本情况

杨凌麦力祺食品小作坊园区是杨凌示范区为提升食品小作坊生产条件、产品质量和食品安全保障水平而建设的一个民生项目,园区目前入驻豆制品加工作坊、面制品加工作坊、米制品加工作坊、芽菜加工作坊、油脂类、肉制品、调味品和糕点类加工作坊50户,聚集了区内90%以上的豆制品作坊,80 %以上的馒头作坊,90%的酱卤肉作坊,50%以上的鲜面条加工作坊。集约化的小作坊园区模式,将家庭手工作坊形式转化为专业化的食品加工园,园区自建设以来,积极探索“集中加工、统一监管、质量检验、市场准入”的闭环集约化管理,确保市民舌尖上的安全。现实的园区在自身管理中还存在一些问题,安全应急标准体系尚未建立,安全隐患不容小觑。

5 食品小作坊园区应急管理标准体系

5.1 编制指导和依据

针对食品小作坊生产过程中可能会发生的危险,以《中华人民共和国食品安全法》为指导,结合本省实际,研究《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》《陕西省食品小作坊监督管理办法》《陕西省食品小作坊食品安全管理制度》等相关法律、行政法规的要求。参照搜集到的相关国家、地方、行业等标准,结合杨凌麦力祺食品微创产业园的实际情况,按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》规定的格式和内容进行标准编写。

5.2 标准体系构建方法

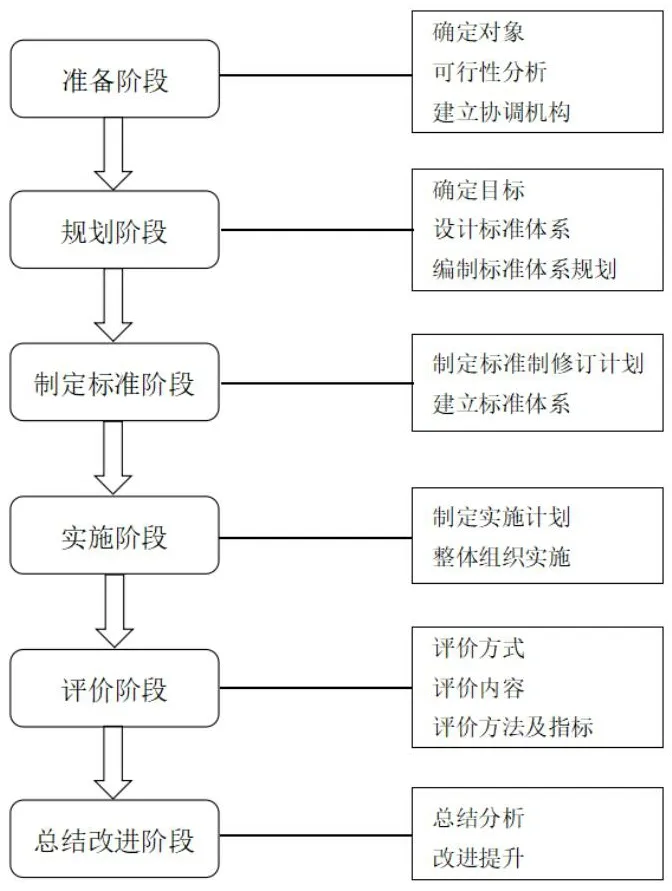

食品小作坊园区应急管理标准体系构建过程分为六个阶段(见图1)。一是准备阶段,首先确定标准化对象,分析服务对象及相关的需求和期望;通过调查研究目标领域的现状和存在问题,作可行性分析;同时建立协调机构做总体指导工作,保障体系建设工作开展。二是规划阶段,确定标准化方针和目标,分析设计标准体系结构关系,编制标准体系规划。三是制定标准阶段,制定标准修订计划,建立起相关标准支撑的体系。四是实施阶段,在确定的范围内,制定合理可行的标准实施计划,保证体系化组织标准实施。五是评价阶段,以理论评估和实践评估相结合的方式,从可操作性、体系优化性,实施效果等多方面内容进行评价,根据评价方法和指标,对标准体系建设和实施全过程评价。六是总结改进阶段,总结分析问题,持续对标准体系进行优化改进,标准体系只有处在动态之中,不断自我升级,才能保持活力。

图1 食品小作坊园区应急管理标准体系构建方法

5.3 标准体系建设内容

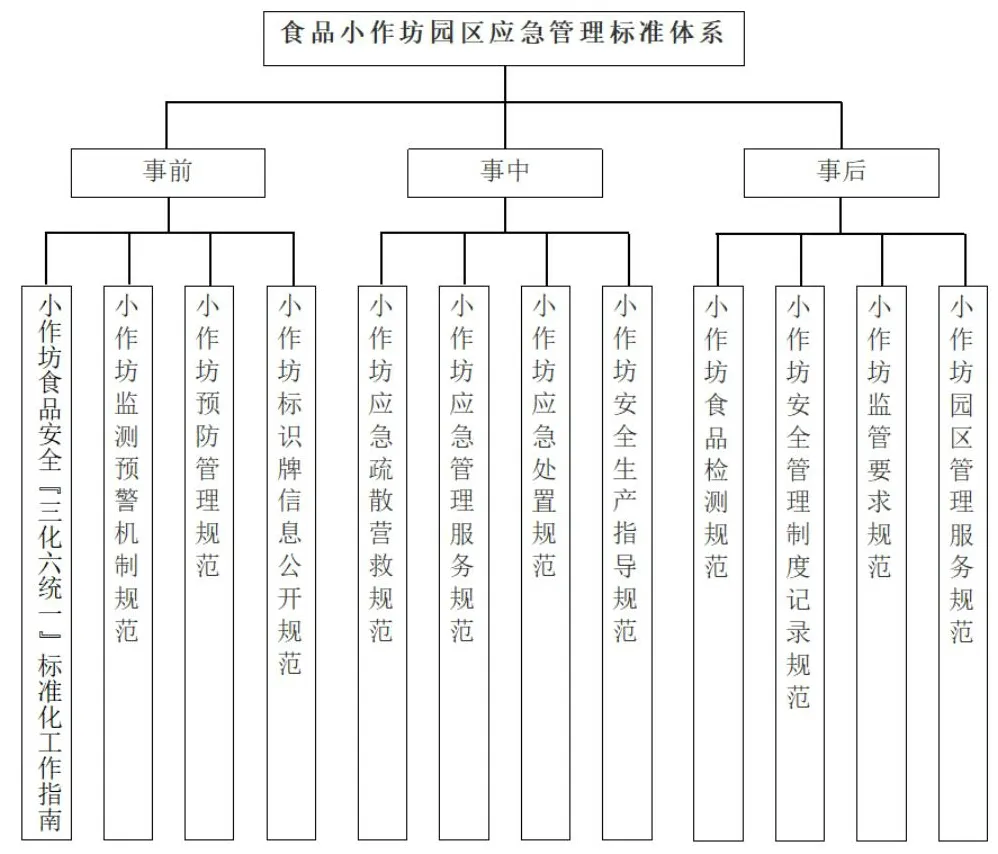

为有效预防治理小作坊事故问题,建立了由制定的12项企业标准组成,涵盖事前、事中和事后全过程的食品小作坊园区应急管理标准体系。事前预防管理、监测预警相关的标准为《小作坊食品安全“三化六统一”标准化工作指南》《小作坊监测预警机制规范》《小作坊预防管理规范》和《小作坊标识牌信息公开规范》;事中应急处置、救援相关标准为《小作坊安全生产指导规范》《小作坊应急管理服务规范》《小作坊应急疏散营救规范》和《小作坊应急处置规范》;事后管理、指导恢复生产相关的标准为《小作坊安全管理制度记录》《小作坊食品检测规范》《小作坊监管要求规范》和《小作坊园区管理服务规范》。形成了园区管理专业化、生产管理规范化、日常监管程序化,应急统一管理服务、标牌标识、制度记录、操作规范、检测管理、监管要求的“三化六统一”模式,构建了食品小作坊园区应急管理标准体系,提高园区保障食品安全和处置食品安全事故的能力,最大程度预防和减少各类食品安全事故及其造成的损害,保障公众健康和生命安全,详见图2。

图2 食品小作坊园区应急管理标准体系

6 结语

强化标准引领,构建和完善标准体系,是产业升级和高质量发展的重要支撑和保障。食品小作坊是托起民生的巨大能量,通过构建科学、规范的食品小作坊园区应急管理标准体系,为食品小作坊园区应对突发事件的事前预防预警、事中处置和事后指导等方面提供有力抓手,助力小作坊食品安全监管的长效机制的建立,预防和减少食品安全突发事件的发生,推动食品小作坊园区提质升级、安全健康发展。