棉花、花生间套作效应与效益的整合分析

2023-08-24占亚楠汤玉煊楚宗艳杜玉倍常明娟

占亚楠 汤玉煊 楚宗艳 吴 超 杜玉倍 常明娟

(开封市农林科学研究院,河南开封 475004)

近年来,棉花收购价格偏低,加之棉花整个生育期农事管理繁杂,机械化程度低、用工多,投入大、效益差,导致植棉面积逐步减少[1]。近年来一直在推广棉花绿色化轻简化机械化栽培技术,同时开展棉花高产示范,但是植棉面积减少的趋势并未改变。另外,一些花生主产区由于常年单作重茬种植,导致土传病虫害加重、产量和品质下降等连作障碍问题,严重限制了花生产业的健康发展[2]。

我国耕地资源有限,可供农业种植的土地越来越少,作物间相互争地的矛盾日益突出,这就要求提高土地的利用率,农作物间套种是目前比较流行的一种集约型立体种植模式[3]。为优化种植业结构,推进供给侧结构性改革,实现棉油生产“节本增效、绿色生态”,提高农户抵御风险的能力,可采用棉花与花生间套作这一绿色高效生产模式,一是充分利用空间;二是增加了采光数量;三是改善通风条件与CO2的供应状况;四是利用花生根系的固氮特性,减少肥料施用[4]。但在实际生产中也出现了一些问题,一是多熟制形成的复合生态系统,共生作物多,其地上小环境和地下土壤都为病虫草害发生增添了条件;二是间套作作物的整地播种和田间管理比单作需要更多的劳动力,且不便于进行机械化作业[5]。棉花与花生间套作是否有利于2 种作物生长发育与农户增收增产这问题有待于进一步的分析。为此,本文整合分析了目前已有相关的研究结果,探究棉花、花生间套作模式的总体效应与效益。

1 材料与方法

1.1 文献收集

在Web of Science 和中国知网(CNKI)等数据库中,以“棉花(cotton)”“花生(peanut)”“间套作(intercropping)”为关键词,对2000 年后发表的相关文献进行检索。收集到的文献需符合以下标准:①试验中必须有处理和对照,处理组为棉花花生间套作种植模式,对照组为单作模式,其他因素(如田间管理、生态条件等)必须一致;②研究数据包含多年结果时,每年数据均收集;③研究结果均来自大田试验。最终获得17 篇有效文献、77 组数据。

1.2 数据整理与分析

对每篇文献中相关试验数据进行汇总,包括对照和处理的均值、标准差(SD)和样本大小(n)。表格中的数据,直接提取;图中的数据,用GetData软件读取。使用MetaWin2.0 软件进行Meta 分析。整合分析的结果是指处理相对于对照的变幅大小,经过自然对数(ln)转换为响应比(RRx):

式中,Xt、Xc分别表示处理和对照(如纯收入)的平均值。如果RRx<0,说明相较于单作棉花,棉花、花生间套作降低纯收入;RRx>0,则表明相较于单作棉花,棉花、花生间套作增加纯收入;如果RRx=0,则说明相较于单作棉花,棉花、花生间套作无影响。每一组的数据分析均采用随机效应模型。

响应比的变异由以下公式求得:

式中,St、Sc分别为处理和对照的标准差,nt、ne分别为处理和对照的样本量(即试验的重复数)。如果RRx的95%置信区间(CI)与“0”重叠,则认为影响不显著;反之亦然。为了更直观地比较效应大小,将RRx转换为平均变化百分比。所有的统计分析结果用Origin Pro 2018软件作图。

2 结果与分析

整合分析结果表明(图1):与棉花单作相比,棉花、花生间套作种植模式可以显著降低棉田僵瓣率,降幅为54.1%,显著提高棉花霜前花率,增幅为5.3%,相应棉花理论产量显著增加30.8%,总产出值显著提高33.1%,减去物化和人工投入成本,纯收入增幅显著,增加60.8%,而对棉花单株铃数和单铃重影响不显著。由于僵瓣率的样本容量较少,相应误差较大。

图1 棉花、花生间作种植模式对棉花性状、产量和效益的影响

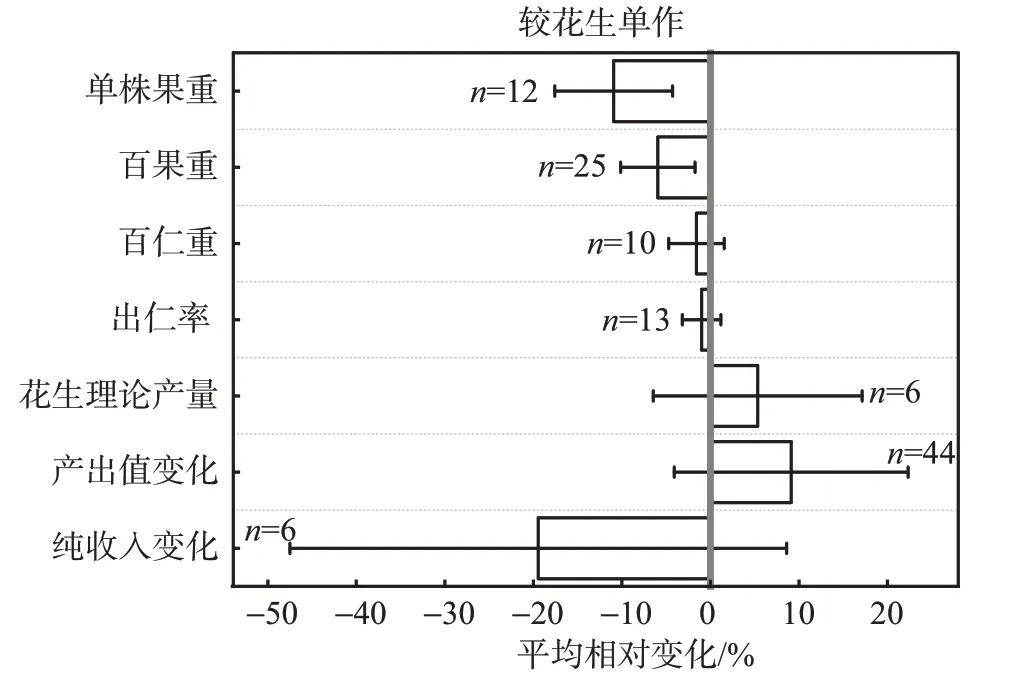

整合分析结果表明(图2):与花生单作相比,棉花、花生间套作种植模式可以显著降低花生的单株果重和百果重,降幅分别为10.9%、5.9%;降低花生百仁重、出仁率和纯收入,增加花生理论产量、产出值,但效应均不显著。由于样本容量较小,花生理论产量、产出值和纯收入的误差幅度较大。

图2 棉花、花生间作种植模式对花生性状、产量和效益的影响

3 讨论与结论

棉田间套作模式下,棉花僵瓣率、霜前花率增加,单株铃数和单铃重增加,其原因如下:一是由于时空的差异,间套棉田不同高度都有绿色面积,形成一个波状复合受光群体,达到分层采光、交错用光,变平面采光为立体采光,增加了受光面积,提高了光能利用率和光合效率[6]。二是该种植模式改善了通风条件与CO2的供应状况。棉花单作时,由于组成群体的个体在株高、叶形以及叶片空间伸展位置基本一致,通风透光条件较差,往往限制了光合作用的进行[7],而采用高、矮作物间套作,下位作物的生长带成了上位作物通风透光的“走廊”,有利于空气的流通与扩散,减少烂铃,促进棉铃提前吐絮,在阴雨年份表现尤为明显,有利于稳产增收。三是花生根系的固氮特性也会补偿棉花对养分的需求,在保证棉花产量不减的前提下,减少次年棉花种植的氮肥施用量,做到减肥不减产,物化和人工投入明显降低[8]。因此,棉花理论产量、产出值和纯收入增幅明显。

相较于对棉花的正面影响,对花生的影响是负面的,这可能与以下几个因素有关:一是棉花是直立型的,花生是匍匐型的,由于2种作物带宽设置不合理,后期棉株生长高大、枝叶繁密,会遮蔽相邻花生阳光的照射,影响花生有机物的积累;二是棉花根系的下扎能力较强,而花生果根埋藏较浅的生长特性,相应2 种作物对土壤养分的吸收能力不同,在供养不足的情况下,棉花生长吸收大部分营养,势必影响花生生长[9]。因此,棉花品种宜选择株型紧凑、丰产性好、抗病抗逆性强、吐絮通畅、纤维品质优良、适合与花生间作的早熟或中早熟品种。花生品种宜选择适宜当地种植、耐阴、综合抗性好、适宜机械化的早熟或早中熟品种。同时,建立棉花、花生间套作种植模式要立足当地资源优势,因地制宜开展棉花、花生间套作高产示范,促进农业和农村种植结构调整。通过高产高效立体间套种示范,引进示范新品种新技术,使种植良种化、区域化、规模化发展,提高农民种植的积极性和种植水平,进而全面提高农业整体效益,带动农民增收致富,提升产业发展能力。