不同耕作方式下玉米秸秆还田对小麦生长及生理特性的影响

2023-08-21张东旭闫海丽李岩华张俊灵闫金龙冯丽云邬志远胡丹珠

张东旭 闫海丽 李岩华 张俊灵 闫金龙 冯丽云 邬志远 胡丹珠

(1.山西农业大学谷子研究所 山西长治 046011;2.黄土高原特色作物优质高效生产省部共建协同创新中心 山西太谷 030800)

小麦是我国主要粮食作物之一, 其产量丰欠关系到国家粮食安全和社会稳定[1-2]。 山西小麦种植历史悠久, 丰富的面食文化使其消费量远大于其他粮食作物,占粮食消费总量的50%以上,但由于生态条件和种植结构的调整等因素, 现阶段山西小麦常年播种面积保持在800 万亩左右, 仅占全省粮食作物播种面积的17.5%,总产量远不能满足需求,供需矛盾仍很突出。 近年来,为稳定小麦播种面积,各地积极推广复种、套种技术,其中玉米—冬小麦—大豆两年三熟是山西中部麦区的主要种植方式之一。 玉米收获后秸秆粉碎还田本是增施有机肥的一种重要途径[3],但由于设备、成本等问题,生产中耕作方式不合理导致秸秆回收利用效率低[4],使秸秆没有产生应有的价值,反而成为困扰农民生产的难题[5]。 因此,在该地区探索合理有效的耕作措施, 合理利用秸秆还田提高土壤质量与肥力,增加后茬小麦产量,对保障粮食安全具有重要意义。

合理的耕作方式和秸秆还田是农业生产中重要的技术措施, 也是确保农业长期可持续发展的有效措施和途径之一[6]。 耕作方式包括多种模式,其中包括深翻、深松、深松浅翻、旋耕、免耕、重耙及传统翻耕等, 不同的耕作方式对土壤产生的扰动作用存在差异,对土壤的养分含量影响也不同[7]。 在山西中部麦区,上茬玉米收获后长期采用传统的旋耕垄作,致使玉米秸秆入土过浅,不利于秸秆的分解和腐熟,且影响后荐小麦根系下扎和麦苗生长, 养分和水分吸收受阻, 严重限制后茬小麦生长及产量的增加。 因此, 本试验针对山西中部麦区特定的土壤及气候条件, 开展不同耕作方式下玉米秸秆还田对后茬小麦生长及光合特性的研究, 以期为该地区玉米—小麦种植筛选出适宜的耕作方式、 增加作物产量提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

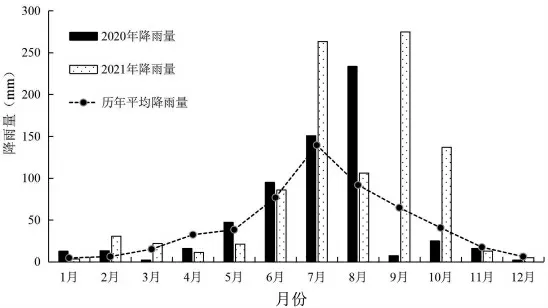

田间试验于2020-2021 年, 在长治市黎城县东社村小麦试验基地进行, 试验地点位于36°49′N、113°28′E,海拔770 m。 试验地土壤类型为壤土,小麦播种前土壤0~20 cm 耕层含有机质28.3 g/kg、 速效氮108 mg/kg、速效磷16 mg/kg、速效钾203 mg/kg。本年度小麦播种前的7 月、8 月降雨较多,底墒充足,小麦生长季总降雨量为218.9 mm, 略低于历年平均降雨量(238 mm)。 具体见图1。

图1 2020-2021 年度试验地降雨量

1.2 试验设计

供试玉米品种为长6794,由本课题组提供,前茬玉米品种为太育9 号。玉米收获时配带秸秆粉碎装置,收获后玉米秸秆均匀平铺于地表, 田间管理同当地大田。 各处理小麦全生育期总施肥量相同,播前一次性施入复合肥(N∶P2O5∶K2O 为20∶15∶10)1 200 kg/hm2。

试验共设4 个处理, 分别为深耕+旋耕+耙耢(T1)、深 耕+旋 耕(T2)、旋 耕2 次(T3)、旋 耕1 次(T4)。 深耕耕深25 cm,旋耕耕深15 cm,耙耢采用传统耙耢农具牲畜牵引完成。 试验田于2021 年10 月10 日播种,随机区组排列,3 次重复,小区面积50 m2(4 m×50 m),行距20 cm,播种量为187.5 kg/hm2。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量与表型性状 每小区标记代表性样点2 个,在苗期、分蘖期和成熟前期调查基本苗、最高总茎数、成穗数,收获前每小区在样点内取样20 株调查株高、穗长、穗粒数、千粒重,小区全区收割,晒干后测其产量。

1.3.2 光合速率测定 采用CIRAS-2 光合速率仪(PP SYSTEMS,美国)于晴天上午9:00-11:00 测定旗叶的光合速率(Pn),每处理测定3 株,取其平均值进行统计分析。

1.3.3 旗叶叶绿素含量测定 使用便携式植物营养测定仪于晴天上午9:00-11:00 测定参试品种旗叶(从叶尖起1/3 部位)叶绿素含量,每处理测定5 株,取其平均值进行统计分析。

1.3.4 植被指数(NDVI)测定 使用便携式植物光谱仪 (Green Seeker,USA), 分别在灌浆前期 (5 月10 日)、灌浆中期(5 月25 日)、灌浆后期(6 月10 日)晴天的中午前后测定植被指数,风力不超过5 级。 测量前对准标参考板进行定标校准, 然后对着目标地物测量,每个处理测2 次取均值。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2010 软件和SPSS Statistics 19. 0 对试验数据进行处理和分析,采用Duncan 法对不同处理的数据进行差异性检验。

2 结果与分析

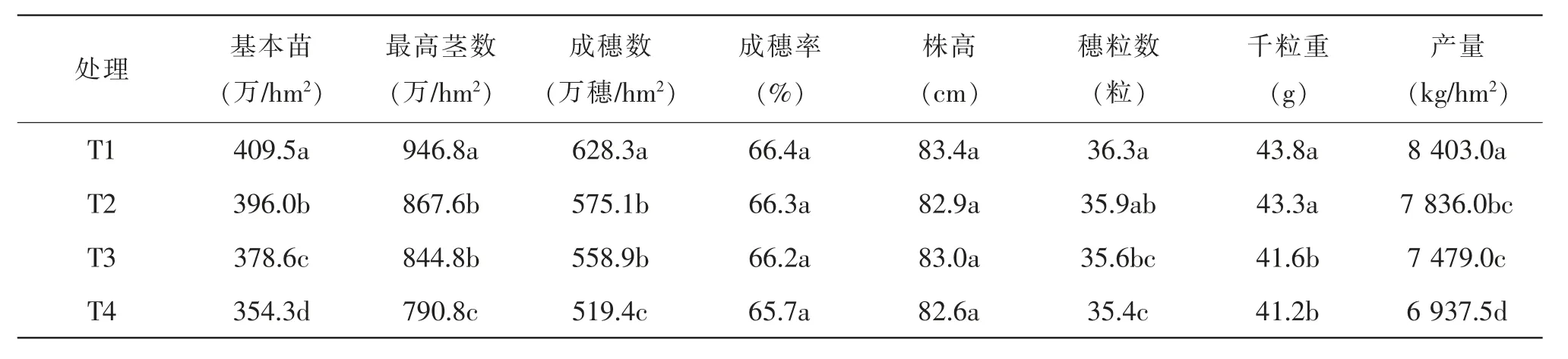

2.1 不同处理对小麦生长发育及产量的影响

由表1 可知,不同处理对小麦的基本苗、最高茎数、成穗数均有显著的影响,但成穗率之间差异不显著。 基本苗不同处理间表现为T1>T2>T3>T4,最高茎数和成穗数均表现为T1>T2≥T3>T4。 其中T1 处理的基本苗、最高茎数、成穗数均最高,且显著高于T2、T3、T4 处理。T2、T3 处理的基本苗、最高茎数、成穗数也显著高于T4 处理, 基本苗T2、T3 处理间差异显著, 但最高茎数和成穗数之间差异不显著。 说明T1处理能够保障小麦出苗,增加群体数量,为小麦高产奠定基础。 而T4 会显著影响小麦出苗,降低群体数量起点,虽后期经群体调节成穗率差异不显著,但群体数量显著低于其他处理。

表1 不同耕作方式对小麦产量及其构成要素的影响

不同处理对小麦株高影响不显著, 但显著影响小麦的穗粒数、千粒重和产量。 T1 处理的穗粒数、千粒重和产量均最高, 其中穗粒数和千粒重均显著高于T3、T4 处理,产量显著高于T2、T3、T4 处理;T2 处理的穗粒数和千粒重显著高于T4 处理,产量显著高于T3、T4 处理;T3 处理的穗粒数和千粒重与T4 处理无显著差异,但产量显著高于T4 处理。 说明不同耕作方式会显著影响小麦穗部及籽粒性状,T1 和T2 处理均能够促进小麦穗部发育,增加穗粒数和千粒重,而T3、T4 处理则会影响小麦的穗部和籽粒发育。 综上可知,T1 处理能够显著促进小麦群体与个体发育,从而使小麦产量在各处理中最高; 其次产量较高的分别为T2 和T3 处理,而T4 处理则因显著影响小麦的群体和个体发育,产量最低。

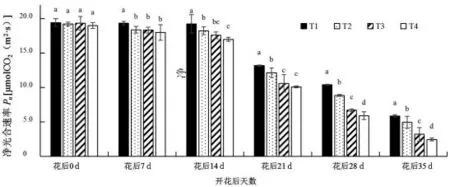

2.2 不同处理对小麦旗叶净光合速率(Pn)的影响

由图2 可知, 不同处理对小麦开花后的Pn有显著的影响。 除花后0 d 各处理间差异不显著外,花后7~35 d 各处理间的Pn均有显著差异。 其中,T1 处理花后7~35 d 的Pn均最高, 且显著高于T2、T3、T4 处理;T2 处理花后7~35 d 的Pn均显著低于T1 处理,花后21~35 d 的Pn均显著高于T3、T4 处理;T3 处理花后7~35 d 的Pn均显著低于T1 处理,花后21~35 d的Pn均显著低于T2 处理, 花后28~35 d 的Pn显著高于T4 处理;T4 处理花后7~35 d 的Pn均显著低于T1 处理,花后14~35 d 的Pn均显著低于T2 处理,花后28~35 d 的Pn显著低于T3 处理。 由此可见,T1 处理能够使小麦在灌浆期间保持较高的光合能力,促进籽粒灌浆, 其次分别为T2、T3 处理,T4 处理最差,尤其在灌浆后期的净光合速率显著低于其他处理。

图2 不同耕作方式小麦开花后不同时期的旗叶净光合速率

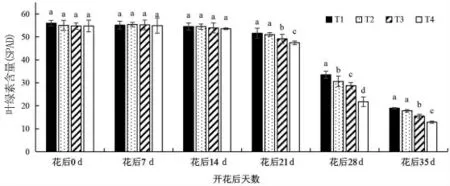

2.3 不同处理对小麦叶绿素相对含量 (SPAD)的影响

由图3 可知, 不同处理对花后0~14 d 的SPAD无显著影响,花后21~35 d 各处理间的SPAD 差异显著。 其中,T1 处理花后21~35 d 的SPAD 最高,但仅在花后28 d 显著高于T2 处理, 其余时期与T2 处理间无显著差异;T1、T2 处理在花后21~35 d 的SPAD均显著高于T3、T4 处理;T3 处理在花后21~35 d 的SPAD 均显著高于T4 处理。 由此可见,T1、T2 处理能够使小麦在灌浆后期保持较高的叶绿素含量, 减缓叶片衰老, 有利于光合作用,T3、T4 处理则在灌浆后期叶绿素含量下降较快,叶片快速衰老,不利于后期籽粒灌浆,其中T4 处理的效果最差。

图3 不同耕作方式小麦开花后不同时期的旗叶叶绿素含量

2.4 不同处理对小麦植被指数(NDVI)的影响

由图4 可知, 不同处理对花后0~35 d 的NDVI有显著的影响。 T1 处理花后0~35 d 的NDVI 均最高, 除花后35 d 的NDVI 与T2 处理间无显著差异,其他时期的NDVI 均显著高于T2、T3、T4 处理;T2 处理花后0~28 d 的NDVI 均显著低于T1 处理,除花后0~7 d 的NDVI 与T3 处理间无显著差异外, 其他时期的NDVI 均显著高于T3、T4 处理;T3 处理花后0~35 d 的NDVI 均显著低于T1 处理, 花后14~35 d 的NDVI 显著低于T2 处理, 花后0~35 d 的NDVI 显著高于T4 处理;T4 处理在花后0~35 d 的NDVI 均最低,且均显著低于T1、T2、T3 处理。 由此可见,T1 处理能够显著增强小麦灌浆期叶片持绿水平和植株的繁茂性,提高光合效率,促进小麦灌浆,T2 处理次之,T3 处理在灌浆前期NDVI 保持较高水平,但在灌浆中后期NDVI 下降较快,显著低于T1、T2 处理,T4 处理的效果最差,从小麦灌浆开始到成熟NDVI 均较低。

图4 不同耕作方式小麦开花后不同时期的植被指数

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 不同耕作方式下玉米秸秆还田对小麦生长及产量的影响 玉米秸秆还田后, 经过土壤微生物分解作用, 释放的营养物质影响土壤理化性质和小麦产量[8-9]。 但在具体应用过程中由于耕作方式不当,土壤耕层浅,对秸秆的承受力不足,导致后茬小麦出苗率较低、长势较差,甚至减产[10]。 前人研究发现,耕作方式对小麦产量的影响因区域的生态条件、 秸秆还田的种类和耕作处理的时长等不同得到的结论不一致[11]。本研究发现,在山西中部麦区,前茬玉米收获后不同耕作方式对后茬小麦的影响较为显著, 其中深耕+旋耕+耙耢耕作方式下后茬小麦的产量最高,其次为深耕+旋耕的耕作方式,仅进行旋耕作业的小麦产量较差,但旋耕2 次产量显著优于旋耕1 次。 原因是深耕可以将秸秆翻入土壤深处, 降低因土壤浅层秸秆造成的物理阻碍而导致出苗不好, 同时深耕还改善了土壤结构[12],促进土壤营养元素的矿化,进而提高了作物对营养元素的吸收能力[13-14]。 旋耕虽可以起到使田土充分细碎、地面平坦、土肥掺和均匀的作用,但仅旋耕作业玉米秸秆入土过浅,不仅影响播种质量,而且不利于秸秆分解和腐熟,不利于后茬小麦根系生长和植株发育,造成产量过低。 深耕和旋耕后进行耙耢可进一步打碎土块, 使表土疏松、 上松下实、耕层更为紧密,种子紧密接触土壤,保证出苗整齐健壮,同时还能起到减少蒸发、抗旱保墒的作用。由此可见,在山西中部麦区,玉米秸秆还田深耕是必要措施,深耕能够将粉碎的玉米秸秆埋入土层深处,既能使秸秆充分分解腐熟, 也能减少因秸秆入土过浅对后茬作物生长带来的危害, 真正达到还田肥田的目的。 不具备深耕条件仅能旋耕作业的地方,旋耕作业至少需2 次。 有条件的地方还应在深耕和旋耕后进行精细耙耢,减少因土层过虚造成的播种过深、出苗不好,吊根宜冻等问题。

3.1.2 不同耕作方式下玉米秸秆还田对小麦生理特性的影响 光合作用是作物物质生产的基础,小麦产量的90%~95%来自光合作用过程中形成的光合物质,且籽粒产量的20%~30%来自旗叶光合作用[15-16],小麦灌浆期光合作用强弱是决定小麦产量的重要因素,旗叶是小麦灌浆期最主要的光合器官,其净光合速率反映了光合能力, 是作物生长发育及产量形成的生理基础[17]。叶绿素是高等植物进行光合作用合成有机物的主要物质, 其含量的高低可以很大程度上反映植物的物质转化能力, 通常可以通过测定叶绿素含量来表征植物生长状况[18-19]。 张向前[20]等的研究发现,不同耕作方式下秸秆还田技术,特别是深松秸秆还田和免耕秸秆还田可减缓光合午休现象, 使冬小麦维持较高的光合速率, 有利于干物质积累和产量的提高。赵亚丽[21]等的研究发现,深松(耕)与秸秆还田可以提高作物叶片相对含水量、净光合速率、蒸腾速率和茎秆伤流量, 促进植株干物质积累。 本研究中,前茬玉米收获后采用深耕+旋耕+耙耢和深耕+旋耕的耕作方式, 后茬小麦灌浆期的旗叶叶绿素含量和净光合速率均处于较高水平, 尤其在灌浆后期显著高于仅使用旋耕作业的耕作方式, 这与上述结果基本一致,说明深耕能够有效延缓叶片衰老,延长光合作用时间,增加光合持续能力,防止早衰,促进籽粒灌浆。

植被指数(NDVI)能够反应作物生长的繁茂性与持绿性,国内外许多研究表明,植被指数与作物产量具有很高的相关性[22-25]。 本研究中,前茬玉米收获后采用深耕+旋耕+耙耢的耕作方式能够显著增强小麦灌浆期的NDVI,提高光合效率,促进小麦灌浆,进而增加产量。 采用深耕+旋耕的耕作方式小麦灌浆期的NDVI 也保持较高水平。 使用旋耕2 次的耕作方式小麦在灌浆前期NDVI 保持较高水平,但在灌浆中后期NDVI 下降较快。 旋耕1 次的耕作方式对后茬小麦的NDVI 影响最大,不但群体较少,覆盖率低,且后期叶片衰老过快,持绿性降低,不利于光合作用,影响小麦籽粒灌浆。

3.2 结论

不同耕作方式下玉米秸秆还田对后茬小麦的生长、产量及光合特性等均有显著的影响。 在山西中部麦区,玉米收获后采用深耕+旋耕+耙耢的耕作方式,能够保障后茬小麦出苗整齐,增加小麦群体数量,并显著提高小麦灌浆期的光合能力,延缓叶片衰老,促进穗部发育和籽粒灌浆,增加穗粒数和千粒重,进而获得高产。