基于16S rRNA基因测序的黄褐斑病人肠道菌群差异研究

2023-08-02李琬晴蔡玲玲郭丽媛刘思含张丰川

李琬晴,蔡玲玲,郭丽媛,王 莹,刘思含,计 广,张丰川

黄褐斑是常见的难治性面部损容性皮肤病,对病人心理影响较大[1]。据调查显示,患有色素代谢障碍的病人中同时患有抑郁症的比例高达36%[2]。随着医疗卫生水平的提高,人们愈加关注损容性皮肤病,有关黄褐斑的实验及临床研究也越来越多,尽管如此,本病的机制及病因尚不明确,一般认为与紫外线照射、遗传因素、局部炎症反应、内分泌紊乱等密切相关[3]。1930年Stokes与Pillsbury提出“肠-脑-皮肤轴”的概念以来[4],越来越多的研究提示皮肤疾病与肠道菌群的变化密不可分。皮肤和肠道表现呈生物学二态性,在构成免疫屏障方面具有类似的功能[5]。目前多项研究发现皮肤病可引起肠道菌群的改变,而肠道菌群紊乱也可导致皮肤的变化[6],二者有相似的神经支配通路机信号转导系统[7]。肠道菌群影响人体的免疫防御能力以及各类营养物质的新陈代谢,肠道菌群紊乱会导致免疫系统和机体内分泌的失衡,从而诱发皮肤色素代谢异常[8],因此,研究黄褐斑与肠道菌群的内在联系,也是探索本病病因与机制的新方向。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入2022年3-7月来北京中医药大学东方医院皮肤科门诊就诊的30例黄褐斑病人(研究组),以来本院体检中心进行常规体检的20名正常人作为对照组。所有研究对象近2周未用过微生物制剂(包括含乳酸菌的食品),近4周内未用过抗生素、糖皮质激素、免疫抑制剂等药物。排除合并胃肠道疾病或有消化系统疾病病史者;患有严重的内分泌疾病及代谢性疾病者;具有特定饮食习惯或饮食极不规律者。2组性别、年龄[(45.30±10.58)vs(44.61±9.72)]均具有可比性,并签署知情同意书。

1.2 粪便样品收集和DNA提取 收集2组人群的新鲜粪便样品置于无菌冻存管中,-80 ℃保存备用。采用CTAB对样本的基因组DNA进行提取,之后利用琼脂糖凝胶电泳检测DNA的纯度和浓度,取适量的样品于离心管中,使用无菌水稀释样品至1 ng/μL。

1.3 16S rRNA测序 根据测序区域的选择,使用带Barcode的特异引物,和高保真DNA聚合酶对选定V3-V4(上下游引物序列分别为CCT AYG GGR BGC ASC AG和GGA CTA CNN GGG TAT CTA AT)可变区进行PCR扩增。根据PCR产物浓度进行等浓度混样,充分混匀后使用1×TAE浓度2%的琼脂糖胶电泳纯化PCR 产物,选择主带大小在400~450 bp之间的序列,割胶回收目标条带。使用Illumina公司TruSeq DNA PCR-Free Library Preparation Kit建库试剂盒进行文库的构建,构建好的文库经过Qubit定量和文库检测,合格后,使用NovaSeq 6000进行上机测序。

1.4 统计学方法 采用独立样本t检验。利用物种丰度表,使用R语言绘制组间物种菌落组成柱状图。采用R语言执行wilcoxon秩和检验来分析α多样性,并使用Unifrac绘制PCA图。此外,使用Spearman秩检验对差异菌群的丰度进行相关性分析,探究肠道菌群与临床病情评分的潜在关联性。

2 结果

2.1 样本测序数据分析 研究组与对照组ASV韦恩图分析:50份粪便样品共得到2 923 699条序列,最终形成ASV 3 178个,研究组与对照组共有ASV 834个,研究组特有ASV 1 586个,对照组特有ASV 758个(见图1)。

2.2 肠道微生物α多样性分析 2组的稀释曲线趋向平坦,表明所选定的测序深度可以满足研究需要,继续增加数据量只会导致很少数的新物种被检测到(见图2)。

α多样性指标用于表征样品内的微生物群落多样性。反映群落丰富度的 observed_otus、pielou_e和chao指数,以及反映群落多样性的shannon和simpson 指数,研究组均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。研究组比对照组的肠道菌群群落丰富度和多样性均发生了一定变化(P<0.01)(见表1)。

表1 α多样性参数的比较

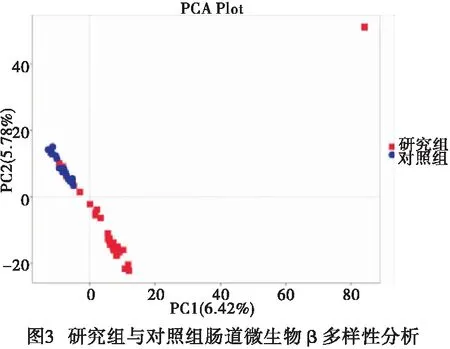

2.3 肠道微生物β多样性分析 通过PCA分析提取数据中最主要的信息,即最能反映样品差异变化的信息,并绘制二维坐标图,横坐标PC1(6.42%)与纵坐标(5.78%)分别代表影响群落组成的2组因素,百分比代表对样品差异的贡献值,各组样本分布有一定的集中趋势又存在一定的离散趋势(见图3),说明不同组别之间是有差异的,存在自己独有的和不同的组间相似的肠道菌群结构,同一组内分离可能是影响个体肠道群落组成的因素较多。

2.4t检验 在门水平上,拟杆菌门(Bacteroidota)在黄褐斑病人中相对丰度较低;厚壁菌门(Firmicutes)、放射菌门(Actinobacteriota)在黄褐斑病人中相对丰度较高(见图4)。

在纲水平上,拟杆菌纲(Bacteroidia)、厚壁菌纲(Negativicutes)在黄褐斑病人中相对丰度较低;芽孢杆菌纲(Bacilli)、放线菌纲(Actinobacteria)在黄褐斑病人中相对丰度较高(见图5)。

在目水平上,拟杆菌目(Bacteroidales)在黄褐斑病人中相对丰度较低;乳杆菌目(Lactobacillales)、双歧杆菌目(Bifidobacteriales)在黄褐斑病人中相对丰度较高(见图6)。

在科水平上,普雷沃菌科(Prevotellaceae)、拟杆菌科(Bacteroidaceae)在黄褐斑病人中相对丰度较低;毛螺菌科(Lachnospiraceae)、乳杆菌科(Lactobacillaceae)、双歧杆菌科(Bifidobacteriaceae)在黄褐斑病人中相对丰度较高(见图7)。

在属水平上,普雷沃氏菌(Prevotella)、拟杆菌属(Bacteroides)在黄褐斑病人中相对丰度较低;布劳特氏菌(Blautia)、乳酸杆菌属(Lactobacillus)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)在黄褐斑病人中相对丰度较高(见图8)。

3 讨论

本研究利用16S rRNA测序方法对30例成年黄褐斑与20名成年健康对照组的肠道细菌群16S rRNA基因V3 ~ V4区进行测序分析,研究组与对照组共拥有834个相同ASVs,物种组成多样性分析结果显示,对于肠道微生物α多样性结果显示,研究组均低于对照组(P<0.05),α多样性指数显示2组样本肠道微生物群组成的多样性存在显著性差异;肠道微生物β多样性主坐标分析PCA图结果显示,除个别样本存在偏差,研究组和对照组基本呈现在不同区域,说明组间样本群落组成差异性较大,组内样本间群落组成更相似。

YATSUNENKO等[9]通过对531人的粪便样本中的细菌种类以及其中110人的基因含量进行表征,研究了美国居民与其他两个国家的居民在细菌组合和功能基因库方面的差异性,结果显示尤其在婴儿早期和成年期细菌组合和功能基因库方面存在明显差异,不同国家的个体之间的微生物组存在显著差异。本研究因来就诊的黄褐斑病人中仅有极少部分为男性,且男性黄褐斑病人均未配合给予粪便样本,故本研究纳入的黄褐斑病人与健康对照组均为女性,年龄方面具有可比性。因婴幼儿与成人微生物群组具有差异性,故本研究只纳入成人样本;并且在样本采集中充分考虑了胃肠道疾病、消化道系统疾病病史、患有严重的内分泌疾病及代谢性疾病者、饮食习惯等因素,采取无菌冻存管收集样本,符合研究人源肠道微生物菌群的标本采集原则。

本研究对2组样本进行菌群差异分析发现在各分类水平下差异有统计学意义,在门、纲、目、科、属、种分类水平下,均发现拟杆菌在黄褐斑病人中相对丰度较低,拟杆菌作为人类常驻菌群,是人肠道中一类丰度较高的肠道菌群,约占肠道微生物总数的25%[10],在人类肠道中有助于分解食物并产生身体所需的营养和能量,与人类具有共生关系,它们可以提供一定程度的保护,以免受侵入性病原体的侵害,而本研究显示拟杆菌在黄褐斑病人中相对丰度较低,可能受到一定病原体的侵害。

1989年 Strachan 提出“卫生假说”[11],即随着卫生水平的提高、人体对外界微生物暴露不足,导致多种过敏性疾病的发病率不断增高。该研究认为生命早期微生物的暴露不足使得免疫平衡倾向于Th2反应,使Th2反应异常激活,免疫特应性风险增加。随后“卫生假说”得到了“饮食-微生物”和“免疫偏差假说”理论的完善[4]。这两种理论认为近些年来人类饮食倾向于肉类,减少了粗粮、蔬菜等富含高纤维食物的摄入,造成肠道菌群改变、破坏人体免疫稳态,其稳态是维持机体不受致病病原体感染的重要保护因素之一[12]。普雷沃菌属主要产物是琥珀酸、乙酸等短链脂肪酸,其分解植物纤维的能力较强,而分解蛋白质及脂肪的能力较弱,膳食中的纤维可促进肠道中普雷沃菌丰度增加,高脂高蛋白饮食则降低肠道中普雷沃菌的丰度[13],因而饮食习惯偏向素食较多的人群的肠道中普雷沃菌属丰度相对较高[14]。本研究发现普雷沃菌属在黄褐斑病人中相对丰度较低,提示可能与黄褐斑的发病有关。

在目、科、属分类水平下,乳杆菌在黄褐斑病人中相对丰度较高,有研究发现,肠道中的乳杆菌对应激反应和抑郁症有益[15-16],ADAMS等[17]报道孤独症谱系障碍病人常出现胃肠道并发症,其胃肠道症状的严重程度与肠道内的双歧杆菌和乳杆菌等密切相关,另外,乳杆菌在结肠炎病小鼠中具有较高的丰度[18-19],说明乳杆菌可能维持了免疫的平衡。

布劳特菌属于厚壁菌门[20],毛螺菌科,是健康人体肠道微生物群的重要成员之一。LUU等[21]发现,在乳腺癌病人中,高丰度的布劳特氏菌与不良预后具有相关性。本实验结果也发现了黄褐斑病人肠道菌群中布劳特氏菌的丰度明显增加,这可能为黄褐斑发病的潜在致病菌。

本文基于16S rRNA基因测序研究的黄褐斑病人肠道菌群差异存在一定的局限性,不足之处在于样本量相对较少,且未能在其他菌种水平下进一步分析肠道菌群与黄褐斑的关系,未来需要更先进的研究手段来揭示肠道菌群在黄褐斑疾病中的作用机制,探索黄褐斑与肠道菌群的内在联系。