脑卒中后吞咽障碍病人超声评估标准的研究

2023-08-02曹海风

陈 丹,曹海风,蔡 琦

卒中后易发生吞咽障碍,而因吞咽障碍导致的误吸具有高发病率、高病死率的特点,容易引发吸入性肺炎、营养摄入不足、体质量减轻、水电解质失衡及脱水等[1-3]。吞咽障碍如得不到及时有效的治疗,将给病人的康复和生活质量带来重大影响,甚至危及生命[4-5]。吞咽造影检查是当下吞咽障碍诊断的金标准[6-7],但是会产生不可避免的电离辐射,且需转送病人;而超声检查可操作性强、无辐射、无侵入、无需特殊的食团及造影剂,能在病床边进行,短期内可重复,价格低廉,能实时动态观察[8-10]。吞咽过程中会出现喉上抬,舌骨和甲状软骨随之发生相对移动,使得两者之间的距离缩短,可以用这种相对位移表示喉上抬幅度。在进行超声检查时,录制完整吞咽视频,继而利用软件进行分析,测量出舌骨、甲状软骨在静息时的距离以及在吞咽过程中的最短距离,两者之差用以表示喉上抬距离,考虑到不同个体在解剖及形态学上具有差异性,用距离缩短率(喉上抬距离与静息状态下的距离之比)表示吞咽过程中喉上抬程度。本课题组已经在前期研究中发现,经综合康复治疗,卒中后吞咽障碍病人距离缩短率得到改善,但是未采集健康人数据进行对比,未明确其正常范围,本研究将解决该问题,为超声影像技术在卒中后吞咽障碍诊断、疗效评估标准的制定方面提供参考。现作报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择宣城市人民医院2019年2月至2021年8月收治的卒中后吞咽障碍病人56例纳入本次研究,其中男31例,女25例,年龄49~83岁。同时纳入500名健康成人,其中男221名,女279名,年龄20~86岁,分析舌骨-甲状软骨间距离缩短率的正常范围;同时选取其中56名年龄相当者与卒中后吞咽障碍病人进行对比分析,其中男34名,女22名,年龄52~86岁。2组年龄、性别均具有可比性。纳入标准:卒中后吞咽障碍病人符合中华医学会脑血管病诊断标准诊断[11],并经头颅CT或MRI确诊为脑梗死或脑出血;病人主诉为进食障碍、饮水呛咳等吞咽困难;洼田饮水试验≥3级;神志清晰,生命体征平稳,能够至超声科进行检查;可以理解并执行相关指令;自愿参与研究,主动配合检查及治疗,按要求签署知情同意书。排除标准:依从性差,不能配合相关检查及治疗;严重心、肝、肾等脏器功能异常,生命体征不平稳;其他原因导致的吞咽障碍;出现针刺不良反应。

1.2 治疗方法 吞咽障碍病人:内科常规处理及治疗,在此基础上予吞咽训练、电针治疗。吞咽训练[12]方法(1)直接训练,根据病人情况进行有效调整:①餐具的改良与选择;②进食姿势;③食物性状;④一口量;⑤定速;⑥利用空吞、点头吞咽、交替吞咽、侧方吞咽祛除咽部残留;⑦摄食训练阶段性推进法;⑧吞咽动作的意识化。(2)间接训练:①口周相关肌群训练(如下颌运动、口唇闭合、舌运动);②构音训练;③颈部肌群放松训练;④冷刺激;⑤呼吸训练;⑥门德尔松辅助手法;⑦咳嗽训练;⑧吞咽模式训练。上述各训练视病人病情的需要合理采用。由专业的康复治疗师治疗4周,一周6次(周日暂停)。

针灸治疗。穴位:舌三针、金津、玉液、风府、完骨、风池、翳风、合谷、足三里。舌三针[13]:上廉泉穴—舌1针,舌1针向左侧旁开1寸—舌2针,舌1针向右侧旁开1寸—舌3针。操作:舌三针向舌根部方向刺入,高频小幅度捻转进针,直刺1.0~1.5寸,要求咽喉部具有针感弥布;风池、风府、完骨和翳风四个穴位持针向喉结方向刺入1.0~1.5寸;金津、玉液常规点刺;合谷、足三里两穴直刺,运用平补平泻手法。其中舌2、3针、双侧风池以及完骨(风池、完骨二穴隔日交替)接电针治疗仪。针具为华佗牌一次性无菌针灸针,采用小松牌XS-998B型电针治疗仪,频率选取2 Hz,波形为连续波,根据不同病人的耐受度调整合适的刺激量,留针30 min,每天1次,一周6次(周日暂停),共4周。

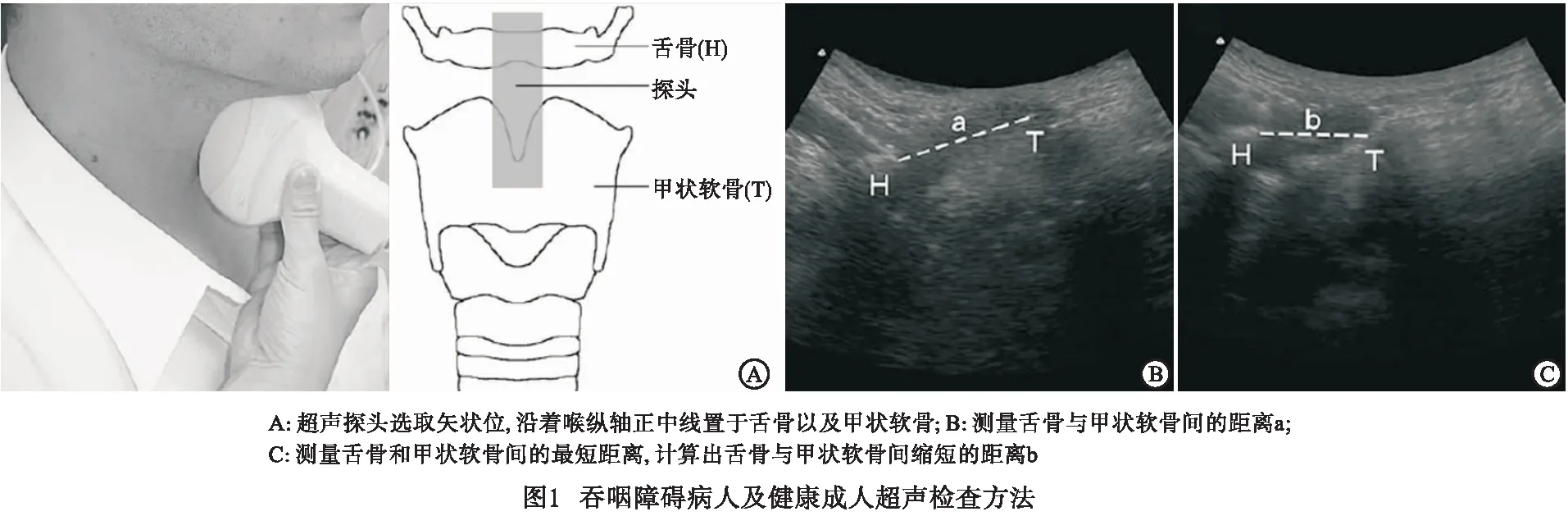

1.3 观察指标 超声分析方法。吞咽障碍的病人治疗前后及健康成人进行下述超声检查:仪器飞利浦iU22型彩色多普勒超声诊断仪,频率为1~5 MHz,每秒15帧,具备录像功能。操作方法:被检查者要求舒适直立坐位,头部中立位,后背紧靠墙面(针对卧床病人,可将床头抬高,使得病人接近直立坐姿),持超声探头选取矢状位,沿着喉纵轴正中线,置于舌骨以及甲状软骨(见图1A),受试者听指令行空吞咽或吞咽纯净水2~3 mL,一次吞咽完成后嘱其休息2~3 min,然后再重复上述的动作,共计3次。录取视频,逐帧分析并测量。首先要求在吞咽启动前的静息状态,测量出超声图像上舌骨与甲状软骨间的距离a(见图1B),接着在整个吞咽过程中,分析测量出舌骨和甲状软骨间的最短距离,计算出舌骨与甲状软骨间缩短的距离为b(见图1C),因此在吞咽过程中,舌骨和甲状软骨两者间距离的缩短率则为(a-b)/a×100%。

1.4 统计学方法 采用t检验、χ2检验及方差分析。

2 结果

不同年龄段健康成人舌骨和甲状软骨间距离缩短率差异无统计学意义(P>0.05)(见表1)。卒中后吞咽障碍病人舌骨和甲状软骨间的最短距离以及舌骨和甲状软骨两者间距离的缩短率低于健康成人(P<0.01)(见表2)。治疗后,病人舌骨和甲状软骨间距离缩短率(47.0±8.7)%,较治疗前(27.5±6.2)%提高(t=13.66,P<0.01)。

表1 不同年龄段健康成人舌骨和甲状软骨间距离缩短率比较

表2 健康成人及卒中后吞咽障碍病人治疗前超声检测比较

3 讨论

卒中后吞咽障碍是临床常见病,发病率在20%~70%[14],也是疑难病。缺乏客观合适的评价指标,缺少有效的治疗手段,针刺结合康复训练治疗本病有较好疗效。目前对于吞咽障碍的评估有临床评估和仪器检查两大类。其中临床评估主要依赖体格检查、量表进行评价,可以提供更多病人的有关信息,如病人经口进食的可行性、安全性、合适的治疗方案、可否进行仪器评估等,但是我们通过临床评估获得的信息有限,无法观察到口咽、食管内部,无法清晰了解吞咽过程不同阶段各部分结构的运动,无法揭示相关病理生理学问题。吞咽造影检查早于1975年即应用于吞咽障碍的诊断与评估,是目前吞咽障碍监测的理想策略,同时是诊断的金标准,应用广泛。但是该检查使病人暴露于辐射中,而且在放射科的特定环境中病人行为可能被改变,使得检查中看到的吞咽过程与病人在就餐或检查之外的吞咽情况有所差异,而无辐射和无创超声成像作为吞咽困难评估工具的作用值得进一步探索,其无侵入、可操作性强、无需特殊的食团及造影剂,病床边即可进行,短期内可重复,价格低廉,可视化可以是静态的,以评估形态测量学(肌肉结构和组成),也可以是动态的,以评估生物力学[15-17]。而且超声还可以更客观地定量评估,通过超声测量可获取吞咽相关参数如位移幅度、厚度变化值、运动时间、速度等,或通过咬肌厚度评估存在吞咽障碍的风险,还可以测量下颌舌骨肌、二腹肌前腹的厚度[18-21]。目前,在该领域,喉运动评估受到特别关注,舌骨、甲状软骨是吞咽功能障碍病人在二维超声中显像较为清晰的结构,因此二者间的距离可作为定量测量指标用于评估吞咽功能,且操作简易,重复性强,但是缺乏可靠性数据报告,其应用尚未转化为普遍的临床实践,因此我们进行了该项研究,以期待为检测数据的标准化提供依据。

此次研究共纳入500名健康成人,青年组263名,中年组194名,老年组43名,经统计学分析,各年龄段之间舌骨和甲状软骨间距离缩短率差异无统计学意义。通过与病人对比分析,我们认为,舌骨和甲状软骨间距离缩短率低于40%可能存在吞咽障碍,可以为超声技术在卒中后吞咽障碍诊断、疗效评估国家标准的制定提供依据,超声能成为一种客观检测依据广泛应用于临床,进行吞咽障碍的诊断以及临床疗效的反馈。

为进一步验证超声评估方法的有效性,我们对卒中后吞咽障碍的病人进行针刺结合康复训练。针刺治疗选穴采用广州中医药大学靳瑞教授提出的靳三针疗法,针对卒中后吞咽障碍病人,此三穴当舌根部,处于舌骨与甲状软骨之间区域,有迷走等吞咽相关神经通过,因此,对穴位进行刺激可以促进吞咽反射弧的修建,达到治疗目的。局部治疗作用,配合远端循经取穴疏通经络,对吞咽相关肌群起调整作用。《备急千金要方》记载风府可治“舌缓,痦不能言”,为“阳脉之海”“入属于脑”,为三经交会:足太阳膀胱经、督脉、阳维脉;《针灸大成》中记载风池穴“主气塞涎不上语”,指出其可直接治疗咽喉部功能障碍,同时作为足少阳及阳维脉之交会,与循喉咙的肝经互为表里。完骨为足太阳、少阳之交会,翳风穴是手足少阳二经之交会,合谷、足三里分别隶属手足阳明经,通过针刺作用不仅对舌咽功能有直接调节作用,还使得经络气血调畅,脏腑气机调和有序,维持机体阴平阳秘,改善病人吞咽能力。我们前期研究已发现电针2 Hz在改善病人吞咽功能方面明显疗效优于100 Hz,因此本次研究中选择2 Hz连续波。结果证实,卒中后吞咽障碍病人在静息状态下舌骨与甲状软骨间距离与健康成人无显著差异,但该类病人在吞咽过程中舌骨与甲状软骨间最短距离以及舌骨和甲状软骨间距离缩短率明显异于健康成人,而经针灸配合康复训练,可明显提高病人舌骨和甲状软骨间距离缩短率,改善吞咽功能。表明电针结合康复训练可有效提高卒中后吞咽障碍病人的吞咽功能,基于舌骨和甲状软骨间距离缩短率的测定,超声可对卒中后吞咽障碍病人进行有效筛查、诊断及临床疗效的判定。

但是本研究依然存在一些不足,如健康成人中各年龄段例数不均等,老年人例数偏少,纳入病人样本量不足,对于超声检测医生未实施严格意义上的盲法。下一步研究需扩大病人样本量,选取同龄卒中后无吞咽障碍病人进行对比,同时对各个年龄段进一步分析,增加健康成人老年组入组人数,加入性别因素分析以进一步完善研究。未来亦可以探讨超声在误吸及食物残留等方面的评估价值,在更广泛的临床人群和环境中进行,为超声在各种临床和病理条件下的吞咽困难管理中的临床应用提供支持,完善超声技术并定义更多参数,以便更多的研究人员能够帮助标准化指标的建立,使其成为一个强大的临床工具,用于评估和治疗吞咽障碍病人,同时可将其引入生物反馈治疗,更好地为病人服务。在卒中后吞咽障碍电针治疗方面,应加强对其作用机制的探讨,如基于功能磁共振脑网络,观察电针治疗卒中后吞咽障碍病人相关脑区的变化,分析电针治疗卒中后吞咽障碍的可能机制以及不同频率电针神经调控的差异性。