临床药师干预前后我院中药注射剂使用情况分析

2023-07-30梁成王安翠李月王芳蒋立勇

梁成 王安翠 李月 王芳 蒋立勇

中医药学是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙,随着制药技术的不断突破,中药临床应用剂型也越来越丰富,其中中药注射剂近些年在临床中的使用愈发广泛,受到了很多临床医师和患者的认可。中药注射剂是指以中医药基础理论为指导,采用现代生产工艺技术,从天然药物单方或复方中进行提取、纯化,制成可直接注入体内的灭菌溶液,或供临床前配制溶液的粉末或浓缩液。其常见给药方式有肌肉注射、静脉注射和静脉滴注等,常见剂型有灭菌溶液、乳状液、混悬液,冻干粉针剂等[1]。中药注射剂是在中医药传统制剂的基础上发展起来的新剂型,既有传统中医的理论支持,又兼具西药注射剂起效迅速、疗效可靠的优点[2],使得中药注射剂在临床中的运用越来越广泛。针对我院过去几年中药注射剂临床使用中存在的问题,我院药剂科于2019 年底开展专项整治工作,采取临床药师临床指导、处方点评、医嘱审核等一系列工作,取得了一定成效。本研究对2019~2022年干预前后中药注射剂的相关数据,如销售金额、用药频度(DDDs)、限定日费用(DDC)、排序比(DUI)、药物不良反应(ADR)进行综合分析,为医院临床合理使用中药注射剂提供依据。

1 材料与方法

1.1 资料来源相关数据资料主要来源于我院院内网信息系统(HIS),以2019~2022 年临床药学药品不良反应上报系统、合理用药监测系统及药物的出入库系统为数据来源,针对临床中药注射剂ADR信息,各科室不合理使用中药注射剂的医嘱情况以及中药注射剂销售金额、DDDs、DDC 等数据,使用WPS 软件以图表加文字的方式对数据进行汇总、分析、讨论。

1.2 方法将我院所有的中药注射剂品种按照中医辨证施治的理论进行分类归纳。统计分析我院2019~2022 年中药注射剂销售金额、品种分类、DDDs、DDC、DUI。参照药物治疗指南、相关临床实际用药情况以及2015 版药典确定该药物限定日剂量(DDD)。DDDs=该药年销售总量/该药的DDD,其值越大,说明该药物临床使用越频繁,临床选择该药的倾向性越大,该药在临床认可度越高[3]。DDC=该药年总销售金额/该药的DDDs,可用于衡量该药在经济上被接受程度,值越大说明患者在药品花费上的经济负担就越大。DUI=药品销售金额排序/DDDs 排序。DUI 在0.5~1.5 之间为宜,表示用药金额和用药频率同步性较好,比值等于1 为最合理[4]。

2 结果与分析

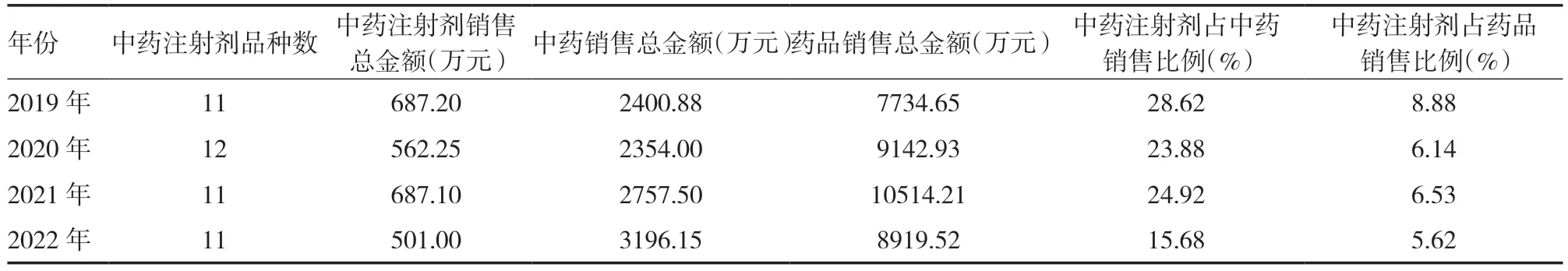

2.1 中药注射剂品种数及销售情况2019~2022 年我院中药注射剂的种类数基本没变,其中2019~2020 年在全院药品销售额平稳增长的情况下,中药注射剂销售金额有所下降,可能是在实施药品零差价政策后,医院出台的单个病例限制重点监控药物的使用数量、中药注射剂需中医师辨证施治符合中医理论原则后才能使用等管理措施取得了成效[5]。2019~2022 年,在医院临床药师干预后中药注射剂销售金额同比下降27.10%,4 年来医院中药销售总额保持逐渐增长。见表1。

表1 中药注射剂品种数及销售情况

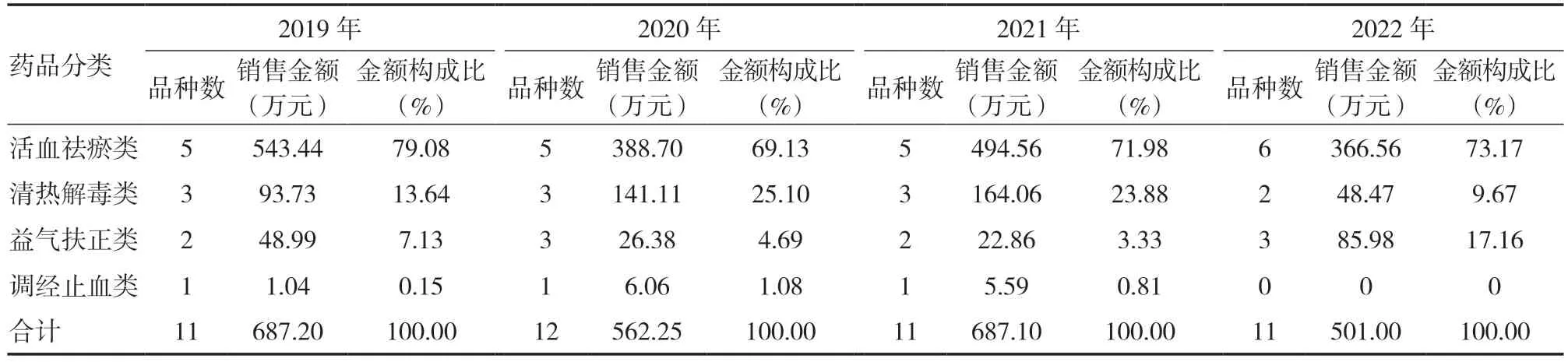

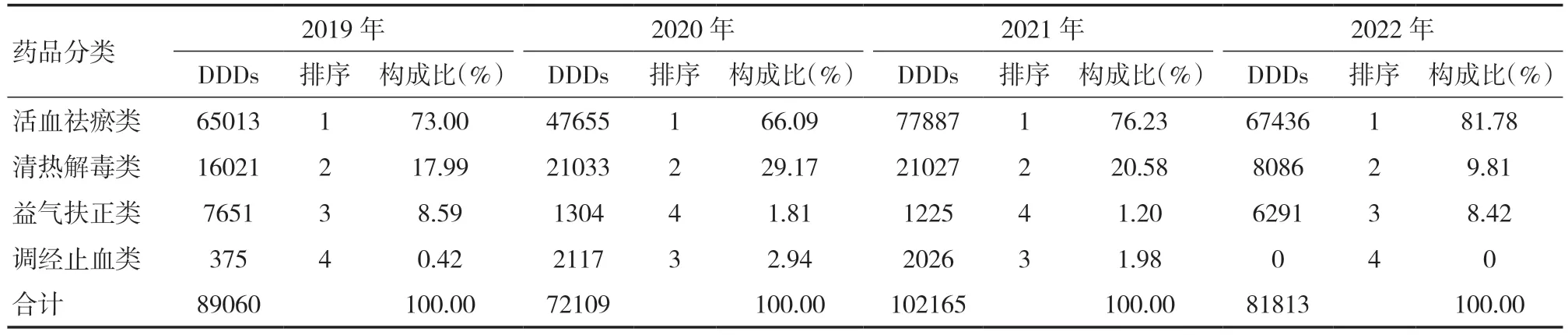

2.2 各类中药注射剂销售金额、DDDs 及构成比情况我院常用的中药注射剂按照中医辨证施治的理论分为4 大类:活血祛瘀类、清热解毒类、益气扶正类、调经止血类。其中用于治疗心脑血管相关疾病的活血祛瘀类中药注射剂在药物品种、销售金额和DDDs 方面均位居首位,占据全院中药注射剂品种一半以上的份额,在临床药物选用上认可度高;活血祛瘀类中药注射剂销售金额连续4 年位于本院第一位,在2022 年活血祛瘀类中药注射剂销售金额同比下降25.88%。见表2、3。

表2 各类中药注射剂销售金额及其品种数、构成比情况

表3 各类中药注射剂 DDDs 及其排序、构成比

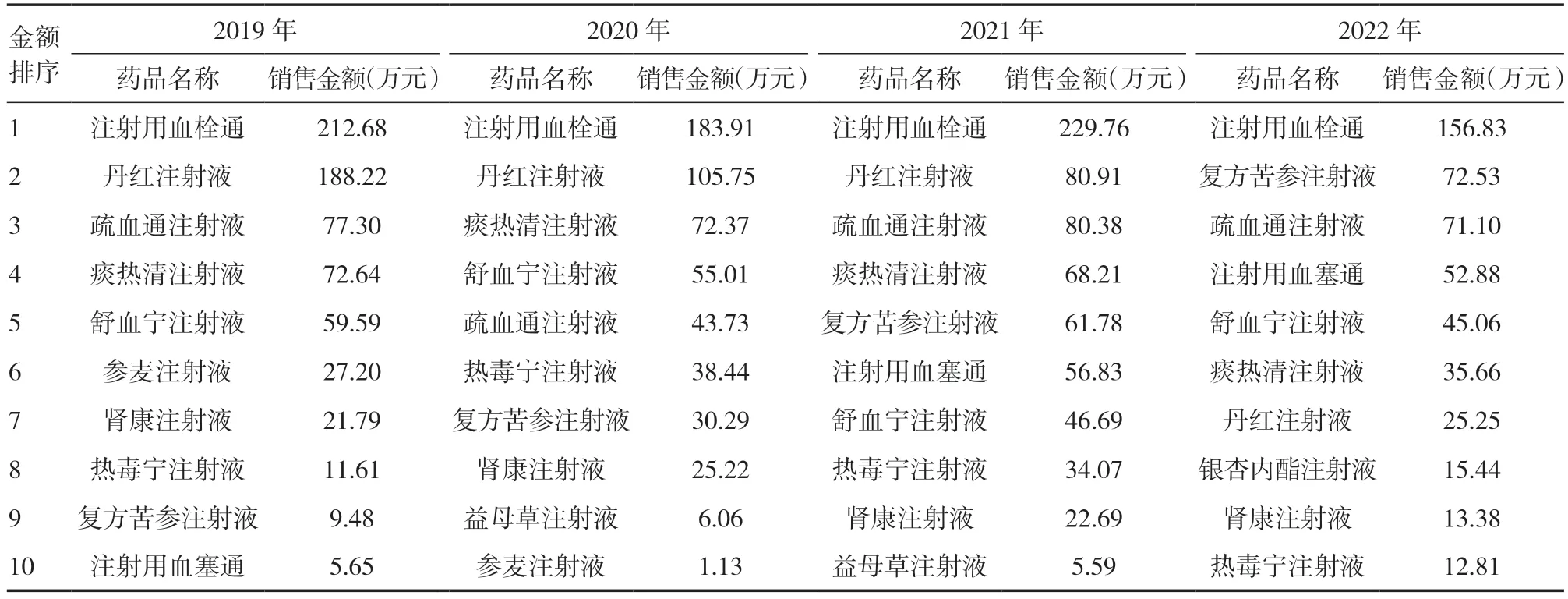

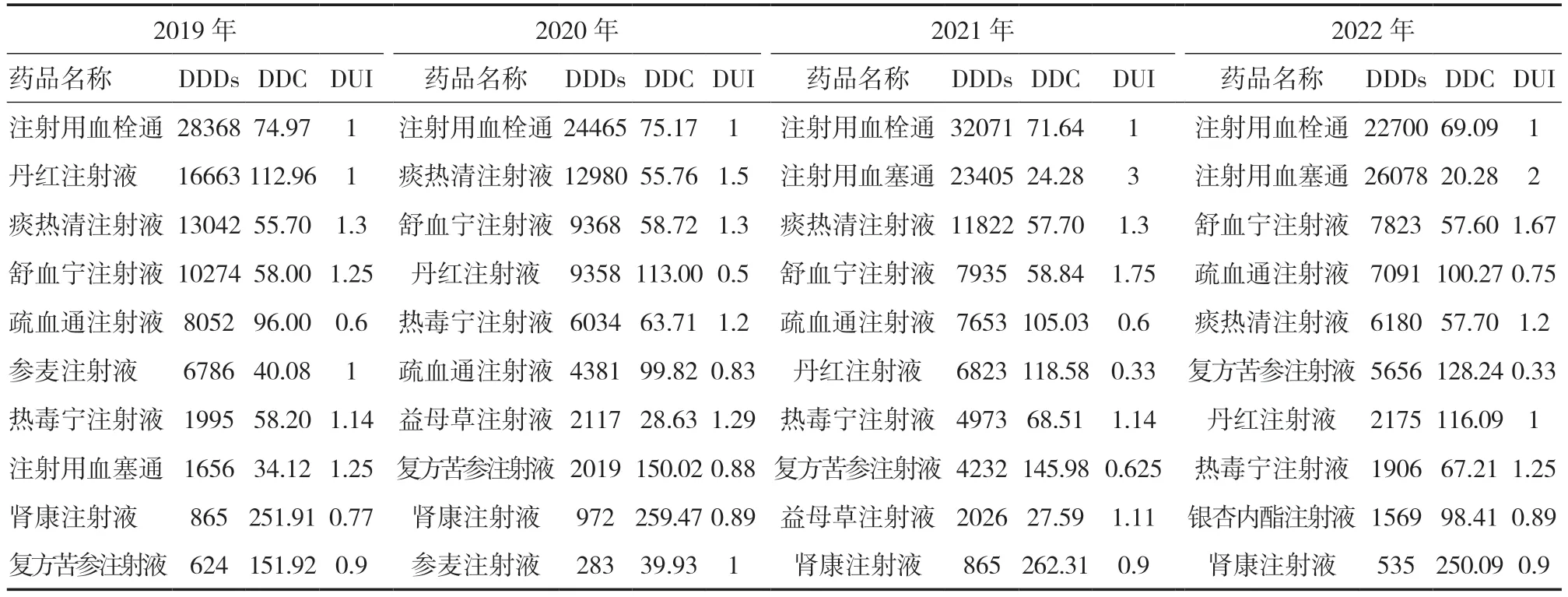

2.3 销售金额、DDDs 排序前10 位的中药注射剂的DDC 及 其DUI2019~2022 年销售金额排序前10 位的中药注射剂销售总金额分别为686.16万元(99.85%,686.16/687.20)、561.91万元(99.94%,561.91/562.25)、686.91 万元(99.97%,686.91/687.10)、500.94 万 元(99.99%,500.94/501.00)。4 年 来,活 血祛瘀类药物中注射用血栓通的销售金额均排在第1 位,丹红注射液销售金额前3 年间均位居第2 位,干预后销售金额下降至第7 位。DDDs 排序在首位的药品为活血祛瘀类药物注射用血栓通,活血祛瘀类中药注射剂本身治疗效果好,具有活血化瘀、通脉活络的功效,我院内分泌科、神经内科及心血管内科都是医院重点发展的科室,相应的住院患者数量较多,一定程度上也增加了活血祛瘀类中药注射剂的使用量。有相关研究指出脑卒中患者在急性期需要疏通脏腑、活血化瘀,恢复期也需要活血益气,活血祛瘀类药物可以在治疗缺血性脑卒中中发挥其突出疗效[6,7],心血管疾病的患者主要证型为气滞血瘀、肝阳上亢、痰瘀阻络,活血祛瘀类药物在治疗心血管疾病方面也能起到显著效果[8,9]。4 年来DDC 值最大的为2020 年肾康注射液,其DUI 小于1,提示该药品的单价较高,使用周期过长、单次用量过大。复方苦参注射液的销售金额、DDDs 值在临床药师干预后涨幅较大,其原因是医院方面优化了肿瘤相关科室的临床用药结构,对于西药治疗效果不佳的癌症患者适当增加了中医药相关的治疗方案。复方苦参注射液对轻度癌性疼痛的疗效确切,不良反应相对较少,具有抗肿瘤、止血、镇痛、改善一般状况、提高免疫功能等多种临床作用。干预后大部分中药注射剂的DUI 接近于1,在一定程度上体现出我院中药注射剂临床用药金额与DDDs同步性较好,药品性价比较高。但也存在少数品种的销售金额与DDDs 的一致性较差,可能是这些药物本身市场占有方面存在优势或者存在临床过度宣传的情况。见表4、5。

表4 2019~2022 年销售金额排序前10 位的中药注射剂

表5 DDDs 排序前10 位的中药注射剂的DDC 及DUI

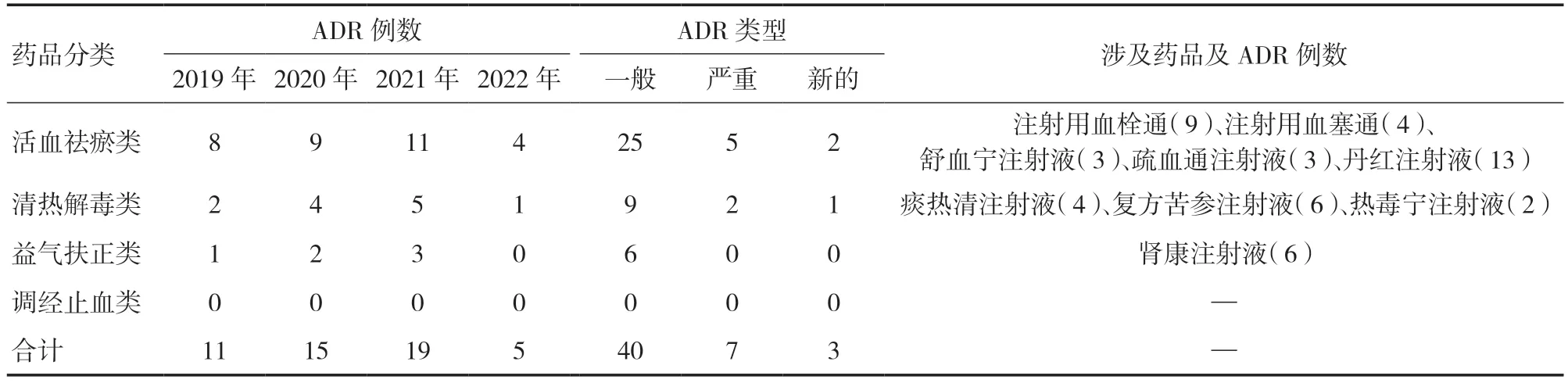

2.4 中药注射剂ADR 情况4 年来就中药注射剂ADR 类型而言,一般的有40 例,严重的7 例,新的3例。药品分类而言,活血祛瘀类中药注射剂ADR 最多,清热解毒类次之。在临床药师进行干预后,2022年活血祛瘀类、清热解毒类、益气扶正类中药注射剂ADR 均有下降。见表6。

表6 中药注射剂ADR 类型及各年度发生例数情况

3 讨论

3.1 我院中药注射剂使用特点从表1~5 可以发现,在临床药师进行有效干预后,2022 年我院中药注射剂销售金额得到控制,在4 年来医院中药销售总额保持逐渐增长的情况下,2022 年中药注射剂销售金额同比下降27.10%,活血祛瘀类中药注射剂销售金额连续4 年位于我院第1 位,因我院内分泌科、神经内科及心血管内科住院患者较多,在一定程度上也增加了活血祛瘀类中药注射剂的使用。在2022 年活血祛瘀类中药注射剂销售金额同比下降25.88%。2019~2021 年销售金额排名一直在前2 位的注射用血栓通和丹红注射液,在干预后销售金额同比下降31.74%和68.79%。复方苦参注射液的销售金额、DDDs 值在临床药师干预后涨幅较大,原因是医院方面优化了肿瘤相关科室的临床用药结构,对于西药治疗效果不佳的癌症患者适当增加了中医药相关的治疗方案。

3.2 中药注射剂的ADR曾有研究数据指出由中药注射剂引起的ADR 例数占到全部中药ADR 报道数的一半以上[10]。值得注意的是我院4 年来活血祛瘀类中药注射剂ADR 发生率均居首位。在临床药师干预后,2022 年活血祛瘀类、清热解毒类、益气扶正类中药注射剂ADR 发生例数均有下降。相关研究发现[11],在心脑血管疾病的治疗中广泛应用的活血祛瘀类中药注射剂能有效改善患者的血流动力学和微循环。但应注意的是中药注射剂联合用药发生不良反应的概率远超单独使用的10 倍以上[12]。所以临床使用中药注射剂应尽可能的避免不必要的联合用药。大部分中药注射剂是静脉给药,药物直接进入人体血液循环,是风险最大的用药方式,所以在用药期间一定要保持高度警惕性,关注患者用药后的临床表现[13]。有相关文献指出,大部分中药注射剂ADR 发生是在用药后1h 内[14],所以患者在使用中药注射剂后的1h 内均需密切观察患者临床表现,观察是否有发生ADR 的可能,做到早发现、早干预。

表6 中的中药注射剂ADR 均为与溶剂联合使用情况下发生,中药注射剂溶剂的配伍选择影响因素较多,如注射剂稀释溶剂的pH 值、温湿度值等。在中药注射剂中,大分子化合物等微量杂质容易与溶解度低的电解质形成络合物,因此大多不适合使用氯化钠、复方氯化钠等含溶剂的电解质[15,16];溶媒用量过大会导致药物浓度过低,在体内达不到治疗需要的有效血药浓度,进而影响疗效。相反,溶媒量过低使体内药物浓度升高,药物过量增加了不良反应的发生率[1]。

中药注射剂使用时还应根据说明书规定频次给药,给药频次过强会导致某一时间内体内血药浓度过高,增加ADR;给药频次过低,则会导致某一时间段的药物空窗期,对疗效产生影响[17]。所以临床医护人员使用中药注射剂前,应认真学习并严格遵守相关的指南和应用原则[18],确保临床用药的合理、安全。

3.3 临床常见不合理使用中药注射剂情况

3.3.1 用法、用量不适宜 抽查中发现热毒宁注射液说明书规定6~10 岁患者,一次给药10mL,以5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液100~200mL 稀释后静脉滴注,而抽查的病历中针对10 岁患者开具的用药量为15mL,超出了说明书中规定的最佳用药量。

3.3.2 溶媒不适合 抽查的医嘱中出现的50mL 参麦注射液+0.9%氯化钠注射液250mL,qd。由于参麦注射液主要成分为红参与麦冬,氯化钠注射液中的电解质会与此成分发生物理反应,一定程度上降低药物疗效,所以临床配伍时应该选择5%葡萄糖注射液作为使用溶媒。热毒宁注射液说明书中明确指出应选择5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液稀释后使用,而抽查的病历中医嘱开具的是给予小儿电解质补给注射液进行稀释后滴注。

3.3.3 配伍禁忌 抽查病历的医嘱中发现热毒宁注射液和其他药物在同一容器内混合使用的情况,违背了说明书以及基本原则中中药注射剂单独使用的原则。

3.3.4 重复给药 抽查病历中发现有些患者出现外感风热所致的感冒、咳嗽,医嘱中给予热毒宁注射液静脉滴注加清开灵注射液静脉滴注的联合用药。首先,这两种药物都有清热解毒、治疗感冒咳嗽的功效,功能上存在重叠;其次,两者的药物组成中都含有相同的成分(金银花),属于不合理用药中的重复给药。还有冠心病患者同时给予注射用血塞通和注射用血栓通,两者有效成分均为三七总皂苷,故存在重复用药的不合理情况。

3.3.5 超适应证用药 抽查病历中发现部分医生将原用于治疗心脑血管疾病的丹红注射液或注射用血塞通,超适应证的用于外伤性疾病、腰椎间盘脱出的患者。活血祛瘀类药物的功效大多是活血化瘀、通脉活络,通常用于冠心病、胸闷、心绞痛。实际上绝大多数活血祛瘀类中药注射剂并没有明确治疗骨科疾病的适应证,其对于外伤性疾病、腰椎间盘脱出的患者的使用属于超功能主治用药,治疗效果还有待循证医学的进一步确认。

存在问题最多的前3 项为:配伍禁忌、重复用药、溶媒不适宜。DDDs 排名前3 位的中药注射剂不合理使用情况中出现最多的为重复用药,尤其是活血祛瘀类中药注射剂的联合应用。随着近年来我国经济的不断发展、人民生活水平的不断提高以及人口老龄化的日益加剧,使得心脑血管疾病发病率也越来越高。除了临床常用的西药治疗方法外,也有更多的联合活血祛瘀类中药注射剂进行治疗[19]。因此,中药注射剂的临床合理使用工作仍需要不断加强宣传和监管。

3.4 对临床使用中药注射剂不合理现象的干预

3.4.1 医院质控监管 医院药剂科联合医务科、质控科、绩效科,对每月医院ADR 上报情况、处方点评情况、医嘱审核情况等进行量化考核,对于临床不合理使用中药注射剂的情况全院通报批评,将量化指标计入科室年度考核,对不合理使用中药注射剂相关责任人进行处罚,并要求科室立即自查自纠,进行定期整改。在医院行政层面的联合干预下,中药注射剂不合理使用问题得到有效改善,药占比高、重复用药、超适应证用药问题得到有效规范。

3.4.2 临床药学干预 我院药剂科临床药师将临床经常使用的中药注射剂的说明书及相关应用指南、法规等进行规范细致整理,编写《中药注射剂临床合理使用原则》,全院发放。由临床药师深入临床科室,对接科室人员,指导和讲解原则的具体内容,确保临床科室能够快速地掌握和应用该原则,以便临床合理使用中药注射剂。临床药师开展中药注射剂专项点评工作,细致剖析中药注射剂临床使用存在的问题,对发现的不合理问题进行汇总、分析、总结。带着问题走进临床,在日常的临床药师查房工作中逐层深入,加强与医师、护士、患者的交流沟通,对中药注射剂的临床应用情况进行调研并记录总结,一方面帮助临床解决中药注射剂使用方面的问题,答疑解惑促进临床更合理地使用中药注射剂;另一方面对患者做好用药教育和指导,告知其使用药物期间的注意事项及可能会出现的不良反应,一定程度上提高了患者对中药注射剂使用的认识,从患者层面上降低了中药注射剂不良反应的发生率。此外,药剂科通过医院药讯、公众号平台、院内期刊等多种途径,以文字加图片的生动方式,对临床中常出现的中药注射剂不合理使用情况进行“寓教于乐”的宣传分享。医院层面,药剂科联合医务科邀请业内专家进行宣讲培训,对中药注射剂的临床使用、应用现状等进行严谨细致地讲解,使医院广大临床医护人员对中药注射剂有了更深层次的认识。培训结束后,随即组织临床相关人员进行中药注射剂合理使用的培训考核,查缺补漏、不断完善。

综上所述,我院在2019 年末开展了中药注射剂专项整治行动,通过临床药师专业知识层面的干预和医院相关职能科室的积极配合,使得我院中药注射剂的临床不合理使用情况得到明显改善,实现基本的合理化。但是还存在一些问题,仍需进一步将相关的制度原则实施落地,加强临床药师在临床用药干预中的地位和作用,联合医院相关科室多方协作,共同促进医院临床用药的合理、安全、有效。