体位变换联合低温寒战干预对全身麻醉术后复苏期患者的影响

2023-07-29杨利红许晓东

杨利红,许晓东,支 慧

(河南省人民医院 河南郑州450003)

全身麻醉过程中,患者的体温调节中枢受到抑制,且术中患者身体长时间处于暴露状态,同时需要输注低温液体并使用低温冲洗液,导致患者出现低体温现象。有研究发现,若患者麻醉后苏醒时间延长,容易增加不良反应发生率,如恶心、呕吐、躁动等[1]。低体温是一种常见的麻醉期并发症,有研究报道,手术患者术中低体温发生率约为60%,寒战发生率约为5%。若患者术后长期处于低体温状态,可影响患者对麻醉药物的代谢率,导致患者新陈代谢率减慢。体位变换是通过变换姿势让患者处于舒适体位,以提高患者治疗及身体恢复过程中的舒适度,有助于疾病的治疗及并发症预防等。患者通常在全身麻醉术后6 h内取去枕平卧位,预防未清醒时出现呕吐而引发的吸入性肺炎。但大多数患者麻醉后已拔除气管导管并转入复苏室,此时患者的生命体征已经平稳,大多数患者意识已经清醒,需要采取体位变换干预。有研究发现,患者在麻醉复苏室采取头颈垫软枕体位可以有效缓解患者颈肩肌肉紧张度,使患者处于舒适状态[2]。近年来,低温寒战干预模式逐渐应用于临床手术室麻醉及全麻苏醒期中,且效果明显,可以明显改善麻醉患者的应激反应,降低不良反应发生率,提高患者术后生活质量。因此,本研究旨在探讨体位变换联合低温寒战干预对麻醉复苏期患者术后苏醒时间、躁动情况及疼痛程度的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 将2021年1月1日~2023年1月31日收治的350例麻醉复苏期患者作为研究对象。纳入标准:符合全身麻醉指征;临床资料完整;患者知情同意;年龄≥18岁。排除标准:妊娠期或哺乳期患者;意识不清楚或精神障碍患者;合并其他恶性肿瘤患者。按随机数字表法分为对照组和观察组各175例。观察组男87例、女88例,年龄22~74(43.27±4.33)岁;病程1~5(2.31±0.29)年。对照组男88例、女87例,年龄23~76(43.12±4.39)岁;病程1~6(2.33±0.28)年。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理学要求。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规护理,包括用药护理、饮食护理、生活护理等。

1.2.2 研究组 在对照组基础上实施体位变换联合低温寒战干预。体位变换:患者进入麻醉复苏恢复室且生命体征正常、意识清醒时,根据患者自身需求变换体位,包括软枕平卧、侧卧和低半卧位等。低温寒战干预:①对手术台进行预热。术前1 h,护理人员使用电热毯对手术台进行预热,手术开始后监测患者核心体温,当体温>37.5 ℃时,可关闭电热毯。②液体加温:术前对手术冲洗液及滴注液体进行加温,将冲洗液置于保温箱中预热,并将其提前放置于40 ℃ 温箱中加热备用。为患者输入液体时,需使用电子加温仪器对液体进行持续加热处理,加热设备温度需控制在37 ℃。③患者身体保暖:麻醉复苏期使用电毛毯对患者身体进行加温保暖,密切观察患者体温变化,若患者体温超过37.5 ℃ 需采取降温措施,关闭加热设备,将患者体温维持在正常范围内。④调节麻醉复苏室温度:预先调节麻醉复苏室温度,保持患者核心体温在37 ℃以下,缩短消毒麻醉时间和患者身体暴露时间。

1.3 观察指标 ①比较两组苏醒过程所用时间:包括气管拔管时间、完全苏醒时间 、PACU滞留时间。②比较两组躁动情况:患者拔管后进行躁动评分。0分:患者平静,配合护理工作者;1分:在问话或吸痰时出现较小幅度肢体反应者;2分:在无刺激条件下出现较显著的肢体活动者;3分:在无刺激条件下,出现肢体撞击活动,且不配合护理工作者。③比较两组拔管前、拔管后5 min、拔管后30 min的疼痛程度:采用疼痛数字评价量表(NRS)对患者的躯体疼痛程度进行评估,得分0~10分,得分与患者疼痛程度呈正相关。④比较两组护理满意度:采用医院自制的满意度问卷进行调查,总分100分,0~60分为不满意,61~80分为一般满意,81~100分为非常满意。护理总满意度=非常满意率+一般满意率。

2 结果

2.1 两组苏醒过程所用时间比较 见表1。

表1 两组苏醒过程所用时间比较

2.2 两组护理前后躁动评分比较 见表2。

表2 两组护理前后躁动评分比较(分,

2.3 两组NRS评分比较 见表3。

表3 两组NRS评分比较(分,

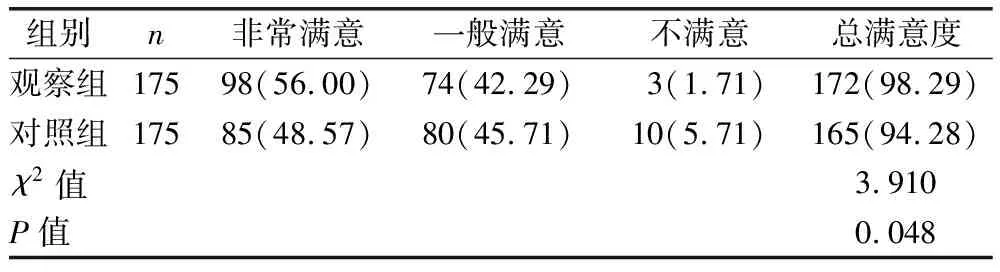

2.4 两组护理满意度比较 见表4。

表4 两组护理满意度比较[例(%)]

3 讨论

全身麻醉是手术的常用麻醉方式,麻醉药物通过静脉以及呼吸道等途径进入人体后对中枢神经系统产生暂时性、可扭转的抑制作用,使患者痛觉暂时消失,并松弛肌肉,最终使患者进入嗜睡状态。全身麻醉能够减轻患者手术过程中的疼痛感,有助于手术顺利进行,但容易引发呕吐、躁动及苏醒延迟等麻醉并发症,对患者预后产生严重影响。低体温是全身麻醉期间的常见症状,由于低体温易损害患者中枢神经系统,且减慢了机体的新陈代谢,同时不利于患者术后恢复,从而降低了患者手术效率,影响术后生活质量。全身麻醉后苏醒期躁动是常见的麻醉后并发症,临床表现主要包括交感神经兴奋、心率加快、血压升高、肢体动作等[3]。在麻醉复苏期的传统护理中,护理人员常对患者生命体征进行持续监测,保证了患者术后麻醉清醒后可以正常自主呼吸,但在常规护理干预中常常忽视了患者的个体差异,无法获得最佳的护理效果,导致患者术后极易出现低体温,降低治疗效率[4]。低温寒战干预属于一种保温护理模式,对不同体温患者采取针对性保温护理,有助于维持患者麻醉期间及麻醉复苏期生命体征的稳定,促进患者身体快速恢复。有研究显示[5],在麻醉复苏期采取体位护理,有助于提高患者恢复速率。头颈下垫枕体位能够提高麻醉复苏期患者的舒适度和安全性,避免呕吐物、口腔内分泌物误吸引发吸入性肺炎或者窒息等。

体位是患者在休息及适应医疗过程中所采取的一种姿势,舒适的体位有助于疾病治疗,能够减轻患者的身体症状,有效预防并发症的发生[6]。目前,麻醉复苏期患者多采用术后常规去枕平卧头偏向一侧的体位,但在临床实践中,长时间保持去枕平卧位容易加重患者的焦虑不安情绪,导致患者疼痛敏感性明显提高,还会使患者出现头晕、恶心、呕吐等症状,降低了患者术后恢复过程中的舒适感。具体为:中老年患者大多伴有脊柱退行性病变,长时间采取去枕平卧位时导致患者头部呈现过伸后仰位,引发患者颈、肩、背酸痛;患者术后身体虚弱无力,因疼痛或置管而导致肌肉紧张、活动限制,当取去枕平卧体位时,患者的颈部、腰部肌肉均处于僵硬状态,长期处于该体位会导致患者肌肉酸痛;全身麻醉患者术中长时间处于一种体位,有可能导致患者身体的受压面、受压的支点及伸展肌束出现疲劳及血供障碍等,如果在术后麻醉恢复期继续采取同一体位,容易导致损伤积累,甚至出现局部损伤区的微血管反应,使机体内致痛物质累积,最终导致疼痛[7]。全身麻醉术后恢复期内采取改良体位具有诸多优势:大部分患者术后均放置引流管,采取体位变换能够使术后创面得到充分的引流;体位变换能够降低患者胸腔压力,促进切口快速愈合,提高患者的舒适感;体位变换有利于促进膈肌活动、双下肺扩张,促进气管内分泌物排出和肺扩张;体位变换能够避免患者长时间处于同一体位后产生的累积性损伤;体位变换可使生命体征不稳定患者血流动力学稳定,避免再次引发生命体征波动。

周聪等[8]研究报道,观察组采用专业化整体护理联合保温护理后PACU滞留时间、拔管时间、意识完全恢复时间及躁动发生率均低于对照组(P<0.05)。吴水容等[9]研究报道,观察组患者实施综合护理干预后VAS评分低于参照组,护理满意度高于参照组(P<0.05)。本研究结果显示,观察组护理后气管拔管时间、完全苏醒时间、PACU滞留时间均短于对照组(P<0.01),躁动评分低于对照组(P<0.01),拔管后5 min、拔管后30 min疼痛评分均低于对照组(P<0.01),护理总满意度高于对照组(P<0.05)。表明体位变换联合低温寒战干预能够预防患者术后躁动,促进患者术后快速苏醒,减轻患者疼痛程度,提高患者护理满意度。分析原因:低温寒战干预通过手术台预热处理、液体加温、患者身体保暖、提高麻醉复苏室内温度,达到最佳的保暖效果,有效降低了术后患者体内残存的肌肉松弛剂,避免术后出现体温过低现象;还可以减少交感神经兴奋产生的刺激,减轻患者应激反应,预防苏醒期躁动发生,提升手术治疗效果,加快患者术后康复,缩短气管插管时间、完全苏醒时间、PACU滞留时间,提高患者护理满意度。体位变换可使患者在舒适、安全的体位下快速苏醒,还能避免口腔内分泌物或呕吐物误吸入呼吸道内引发吸入性肺炎或者窒息等。