《崔孝直墓志》考释

2023-07-28张春

张 春

(大同市博物馆 山西 大同 037009)

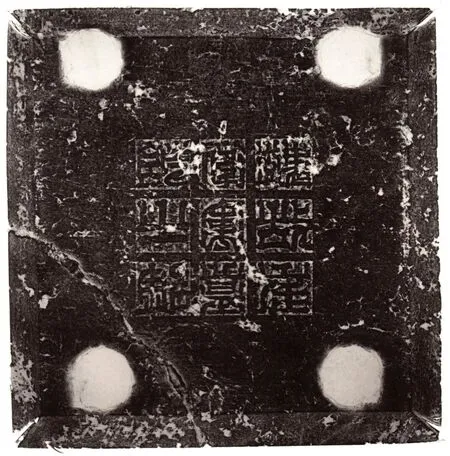

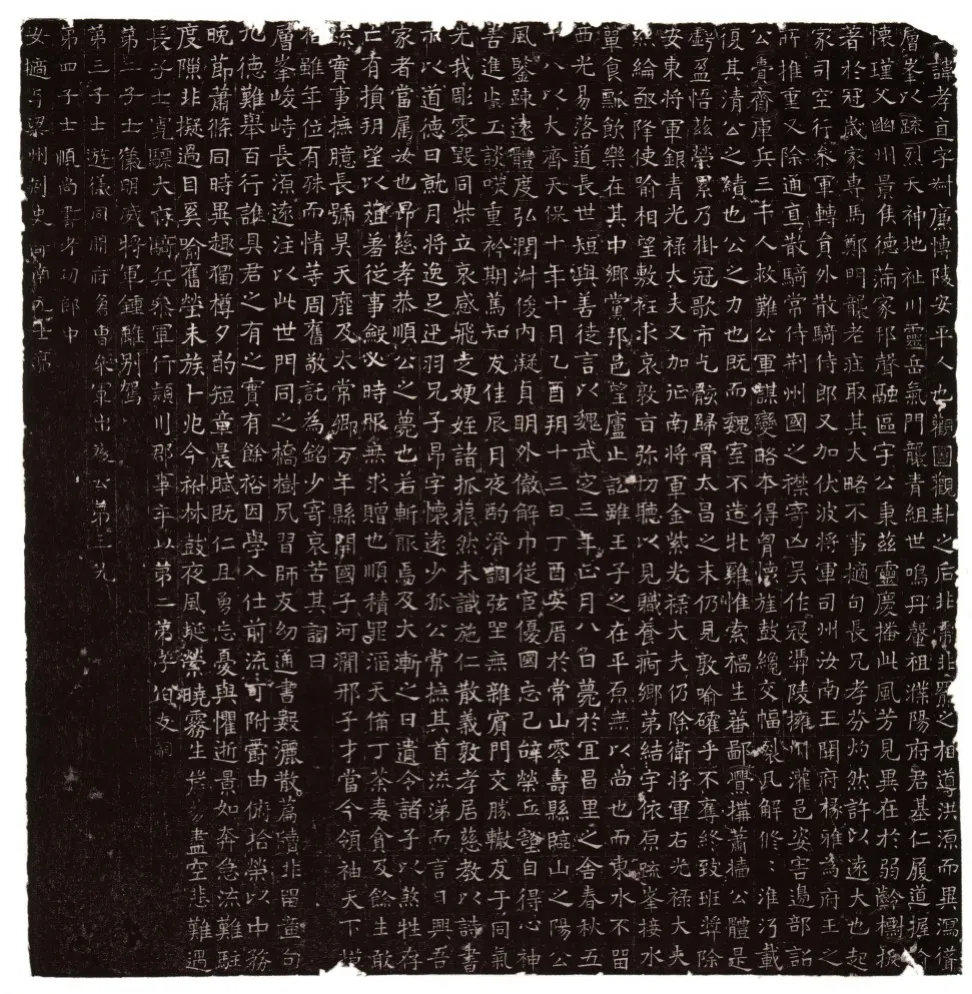

大同北朝博物馆所藏《崔孝直墓志》由青石制成,有志有盖。盖为盝顶,长宽各约73cm,呈正方形。四角各有一环,锈蚀严重,中部书写“魏故崔卫军墓志之铭”篆书9 字(图1);墓志长73cm、宽71cm,近正方形,圆笔楷书,有棋子格,刻文31 行,满行32 字,共902字。(图2)

图1 崔孝直墓志志盖(大同市博物馆藏)

图2 崔孝直墓志(大同市博物馆藏)

墓志保存较好,铭文基本清晰,志文抄录如下:

公讳孝直,字叔廉,博陵安平人也。观图观卦之后,非虎非罴之相,导洪源而异泻,耸/层峰以疏烈。天神地祉,川灵岳气,门袭青组,世鸣丹䡰。祖濮阳府君,基仁履道,握瑜/怀瑾。父幽州景侯,德满家邦,声融区宇。公秉兹灵庆,播此风芳,见异在于弱龄,㯹拔/著于冠岁。家专马郑,门袭老庄,取其大略,不事擿句。长兄孝芬,灼然许以远大也。起/家司空行参军,转员外散骑侍郎,又加伏波将军,司州汝南王开府掾。雅为府王之/所推重,又除通直散骑常侍。荆州国之襟寄,凶吴作寇凭陵,拥川灌邑,姿害边部。诏/公赍斋库兵三千人救难,公军谋变略,本得胸怀,旌鼓才交,幅裂瓦解,悠悠淮沔,載/复其清,公之绩也,公之力也。既而魏室不造,牝鸡惟索,祸生蕃鄙,衅构萧墙。公体是/亏盈,悟兹荣累,乃挂冠歌市,乞骸归骨。太昌之末,仍见敦喻,确乎不夺,终致班奖,除/安东将军、银青光禄大夫,又加征南将军、金紫光禄大夫,仍除卫将军、右光禄大夫。/丝纶亟降,使喻相望,敷衽求哀,敦旨弥切。听以见职养疴乡第,结宇依原,疏峰接水,/箪食瓢饮,乐在其中。乡党邦邑,望庐止讼,虽王子之在平原,无以尚也。而东水不留,/西光易落,道长世短,与善徒言。以魏武定三年正月八日,薨于宜昌里之舍,春秋五/十八。以大齐天保十年十月乙酉朔十三日丁酉,安厝于常山零寿县临山之阳。公/风鉴疎远,体度弘润,淑俊内凝,贞明外彻,解巾从宦,优国忘己,辞荣丘壑,自得心神。/善进止,工谈笑,重衿期,笃知友。佳辰月夜,酌资调弦,坐无杂宾,门交胜辙,友于同气。/先我雕零,毁同柴立,哀感飞走。嫂侄诸孤,藐然未识,施仁散义,敦孝居慈,教以诗书,/示以道德,日就月将,逸足迅羽。兄子昂,字怀远,少孤,公常抚其首流涕而言曰:“兴吾/家者当属汝也”。昂慈孝恭顺,公之薨也,若斩服焉。及大渐之日,遗令诸子:“以煞牲存/亡有损,朔望以葅羞从事,敛必时服,无求赠也”。顺积罪滔天,备丁茶毒,贪及余生,敢/疏实事,抚臆长号,昊天糜及。大常卿万年县开国子河涧邢子才,当今领袖,天下模/楷,虽年位有珠,而情等周旧,敬托为铭,少寄哀苦。其词曰:/层峰峻峙,长源远注。以此世门,同之桥树。夙习师友,幼通书数。洒散篇牍,非留章句。/九德难举,百行谁具。君之有之,实有余裕。因学入仕,前流可附。爵由俯拾,荣以中务。/晚节萧条,同时异趣。独樽夕酌,短章晨附。既仁且勇,忘忧与惧。逝景如奔,忽流难驻。/度隙非拟,过目奚喻。旧茔未族,卜兆今附。林鼓夜风,埏萦晓雾。生涯易尽,空悲难遇。/

长子士宽,骠大府骑兵参军,行颖川郡事,卒,以第二弟子伯友嗣。/

第二子士仪,明威将军,锺离别驾。/

第三子士游,仪同开府仓曹参军,出后公第三兄。/

第四子士顺,尚书考功郎中。/

女,适与梁州刺史河南元士亮。

一、关于志主的记述

志文载:“公讳孝直,字叔廉,博陵安平人也。”由此可知志主为崔孝直,《魏书》《北史》也有记载,“(崔)孝演弟孝直,字叔廉。”[1](卷57《崔挺传》,P1270)与墓志相对应,但是关于孝直的字,《北史》载:“孝直字叔广”,[2](卷32《崔挺传》,P1182)可见《北史》与志中所写不一致,应该以志的表述为准,志文所载出自本家族,应该更为可信,上面描述可知,本墓志志主崔孝直是当时声势显赫的博陵崔氏一族。

崔孝直的品行和教养,志文记载颇多,且全是褒奖赞美之词,不仅有纯洁高尚的品德,还有将相之才,但是传中只粗略记述“早有志尚”,[1](卷57《崔挺传》,P1270)关于崔孝直的才能和学识,志中也描述甚多:“见异在于弱龄,拔著于冠岁。家专马郑,门袭老庄,取其大略,不事擿句”,孝直在年少的时候就有异于常人的才能,弱冠的时候就已经出类拔萃,“家专马郑,门袭老庄”,泛指专研的学术,渊博的学识,是不可多得的人才,观志可知其年少有为。志又载:“公风鉴疎远,体度弘润,淑俊内凝,贞明外彻,解巾从宦,优国忘己,辞荣丘壑,自得心神。善进止,工谈笑,重衿期,笃知友。佳辰月夜,酌资调弦,坐无杂宾,门交胜辙,友于同气。先我雕零,毁同柴立,哀感飞走。嫂侄诸孤,藐然未识,施仁散义,敦孝居慈,教以诗书,示以道德,日就月将,逸足迅羽。”足以看出崔孝直忧国思民、谈笑风生、善与人交、父慈子孝的一面。又崔孝直在临死时对儿孙们的嘱托:“顾命诸子曰:‘吾才疏效薄,于国无功,若朝廷复加赠谥,宜循吾意,不得祗受,若致干求,则非吾子,敛以时服,祭勿杀生。’”[1](卷57《崔挺传》,P1271)志中也有提到此事,可见其高风亮节的气度。

崔孝直早期官职,志载:“起家司空行参军,转员外散骑侍郎,又加伏波将军,司州汝南王开府掾。雅为府王之所推重,又除通直散骑常侍。”《魏书》载:“起家司空行参军。寻为员外散骑侍郎、宣威将,仍以本官入领直后。转宁远将军、汝南王开府掾,领直寝。”[1](卷57《崔挺传》,P1270)《魏书》关于崔孝直的前期的官职头衔比较多,志中只记载了比较重要的官职,并且得到官职与王府赏识有关,前期官职与传大致相同。后期官职志又云:“太昌之末,仍见敦喻,确乎不夺,终致班奖,除安东将军、银青光禄大夫,又加征南将军、金紫光禄大夫。仍除卫将军、右光禄大夫。”而《魏书》记载略减:“后除安东将军、光禄大夫。太昌中,又除卫将军、右光禄大夫,并辞不赴。”[1](卷57《崔挺传》,P1271)可知志中官职比传中描述的更为显赫。但传中记载“并辞不赴”,充分说明崔孝直不留恋当时的官场,写的比较生硬,也没有描述崔孝直归乡后的生活,反观志云:“丝纶亟降,使喻相望,敷衽求哀,敦旨弥切。听以见职养疴乡第,结宇依原,疏峰接水,箪食瓢饮,乐在其中。”比较委婉,以养病而告老还乡,告别尔虞我诈的政坛,回归还乡的乐趣,享受天伦之乐。

崔孝直出生世家大族,又有战功,为什么在当时激流勇退,值得深思。“尔朱兆入洛,孝直以天下未宁,去职归乡里,劝督宗人,务行礼义。”[1](卷57《崔挺传》,P1270)孝直以蹩脚的理由,还乡督宗,而志述:“既而魏室不造,牝鸡惟索,祸生蕃鄙,衅构萧墙。公体是亏盈,悟兹荣累,乃挂冠歌市,乞骸归骨。”可见是当时形势所迫,天下动乱不堪,孝直不愿踏入繁杂的政治关系,故而去职还乡里。“魏室不造,牝鸡惟索,祸生蕃鄙,衅构萧墙。”短短16个字道尽了当时的政局形势。“魏灵太后再临朝以来,嬖幸用事,政事纵弛,恩威不立,盗贼蜂起,封疆日蹙。……凡帝所爱信者,太后辄以事去之,……由是母子之间,嫌隙日深。……密诏荣举兵内向,欲以胁太后。……俨、纥恐祸及己,阴与太后谋鸩帝,癸丑,帝暴殂。……乙卯,钊即位。钊始生三岁,太后欲久专政,故贪其幼而立之。……荣遣骑执太后及幼主,送至河阴。太后对荣多所陈说,荣拂衣而起,沉太后及幼主于河。”[3](卷152《梁纪八》,P4824-4829)当时北魏政权由权臣元乂和灵太后把持,重用奸臣,腐败不堪,内忧外患,加上魏孝明帝对灵太后的日渐不满,双方不断密谋夺权,母子矛盾加深,后因孝明帝密诏岳父尔朱荣勤王,消息外泄而被灵太后所杀,之后权臣尔朱荣以自己的权利和地位,进入洛阳,杀死灵太后,实际上掌控北魏的政权。之后尔朱荣与孝庄帝矛盾加深,被孝庄帝杀害,后尔朱兆入洛阳弑杀孝庄帝。此事《魏书》也有详细阐述:“寻属肃宗崩,事出仓卒。荣闻之大怒,谓郑俨、徐纥为之,与元天穆等密议称兵,入匡朝廷,讨定之。……皇弟、皇兄并亦见害,灵太后、少主其日暴崩……帝先横刀膝下,遂手刃之,安等乱斫,荣与天穆、菩提同时俱死。”[1](卷74《尔朱荣传》,P1646-1655)由此可见当时混乱不堪的社会局势,是崔孝直不愿为官的重要原因。其次崔孝直的归乡,也许还有另一层原因,“孝芬字恭梓……太昌初,兼殿中尚书,后加仪同三司,兼吏部尚书。孝武帝入关,齐神武至洛,与尚书辛雄、刘廞等并被诛。没其家口,天平中,乃免之。”其兄战功卓著,却落的被枉杀的下场,对他也造成一定的影响。

关于志中记载崔孝直的两次战斗,也是他极为高光的时刻,志云:“荆州国之襟寄,凶吴作寇凭陵,拥川灌邑,姿害边部。诏公赍斋库兵三千人救难,公军谋变略,本得胸怀,旌鼓才交,幅裂瓦解,悠悠淮沔,載复其清,公之绩也,公之力也。”《魏书》对此也有记述:“兄孝芬除荆州,诏孝直假征虏将军、别将,总羽林二千骑,与孝芬俱行。孝直潜师径进,贼遂破走。孝芬入城后,萧衍将曹义宗仍在马圈,鼓动顺阳蛮夷,缘边寇窃。孝直率众御之,贼皆退散。”[1](卷57《崔挺传》,P1270)又载:“荆州刺史李神俊为萧衍遣将攻围,诏加孝芬通直散骑常侍,……率诸将以援神俊,……孝芬所统既少,不得径进……遣弟孝直轻兵在前,出贼不意,贼便奔散,人还安堵”。[1](卷57《崔挺传》,P1267)荆州被南朝梁国所围,崔孝直出其不意攻其不备,大破敌军,立下汗马功劳,志与史书呼应,可见确有此事,虽是同一件事,但也有异同,志中凸显崔孝直机智勇敢,文武双全的一面,而《魏书》中,对整件事情的细节描述的比较透彻,过程也比较详细,但志中难免夸大了孝直的功劳,虽然出奇制胜,也不至于全是他的功劳。志和传共同览阅,充分了解整个事件的前因后果,崔孝直机智果敢、随机应变的一面也展现的淋漓尽致。

崔孝直故去,关于卒地卒时的介绍,传则较为简略,“年五十八,卒于乡里”,[1](卷57《崔挺传》,P1271)而志中清楚的记载了崔孝直的葬地以及入葬时间,“以魏武定三年正月八日,薨于宜昌里之舍,春秋五十八。以大齐天保十年十月乙酉朔十三日丁酉,安厝于常山零寿县临山之阳”。北朝艺术博物馆所藏《崔孝直妻李幼芷墓志》以及其儿子《崔宽墓志》葬地都在“常山零寿县临山之阳”,可见此地应为崔孝直家族的墓地。

解读墓志让我们更好的了解出生于博陵世家大族崔孝直的品行、才识、学养以及他一生的经历。崔孝直生前特殊的门第、出身和社会关系,以及当时的社会历史形势,使他人生轨迹不得不按照这些不可或缺的因素行走,可惜崔孝直没有人尽其才地为社会所用,当时天下混乱、多变的政治局面,选择安享晚年也是他的一大幸事。

二、志中相关人物的记述

志中有关人物的记载,多为志主家族人物,除了直系亲属,且多为家族声名威望显赫之人,突出其世家大族的地位。崔孝直爷爷,志云:“祖濮阳府君,基仁履道,握瑜怀瑾。”《魏书》《北史》都有记载:“父郁,位濮阳太守”,[2](卷32《崔挺传》,P1170)“濮阳太守”与志中“濮阳府君”正好相应,志传记载一致。

关于崔孝直父亲,《魏书》《北史》都有记载。志载:“父幽州景侯,德满家邦,声融区宇”,父亲声威在当时极盛,但是细读史料可知,崔孝直父亲是奠定他们家族声威最有影响力的人。《魏书》载:“崔挺,字双根,博陵安平人也,……挺幼居丧尽礼。少敦学业,多所览究,……三世同居,门有礼让。于后频值饥年,家始分析,挺与弟振推让田宅旧资,惟守墓田而已。家徒壁立,兄弟怡然,手不释卷。……举秀才,射策高第,拜中书博士,转中书侍郎。以工书,受敕于长安,书文明太后父燕宣王碑,赐爵泰昌子。……后除昭武将军、光州刺史,威恩并著,风化大行。……(景明)四年卒,时年五十九。……历官二十余年,家资不益,食不重味,室无绮罗,闺门之内,雍雍如也。旧故多有赠赗,诸子推挺素心,一无所受。”[1](卷57《崔挺传》,P1266)《魏书》道尽了崔挺跌宕起伏的经历,崔孝直的父亲是北魏名臣崔挺无疑,官至昭武将军、光州刺史,死后赠辅国将军、幽州刺史,幽州景侯是崔挺的赠官,正是崔孝直父亲的好学、博学、上进以及优良的品行才使他们一门得以逐渐兴旺,崔孝直出生于这样一个高尚的家庭,潜移默化地影响着崔孝直的品行,志中与史书所言崔孝直优良的品行进一步得到印证。

志中对于崔孝直长兄的记载也是寥寥数字,“灼然许以远大也”,其实崔孝直兄弟甚多,志中只见兄长崔孝芬的描述,可见与崔孝芬在当时的社会政治影响力有关系,其实崔孝直在荆州的两次战斗,都是在其兄崔孝芬带领下取胜的。“孝芬字恭梓。早有才识,博学好文章。孝文召见,甚嗟赏之。……后梁将成景俊逼彭城,孝芬兼尚书右丞,为徐州行台。……太昌初,兼殿中尚书,后加仪同三司,兼吏部尚书。……孝芬博闻口辩,善谈论,爱好后进,终日忻然。商榷古今,间以嘲谑,听者忘疲,文笔数十篇”。[2](卷32《崔挺传》,P1173)崔孝芬在崔挺他们这一支中,政治地位比较高,已位列三公,也是当时有名的政治人物,可惜高欢入洛时,崔孝芬被杀,离政治权利最近的地方也是最危险的地方,在当时的社会政治背景下,在政治的漩涡中想明哲保身是一件非常不易的事,崔孝芬被杀也是政治斗争的结果。观《北史》和《魏书》,崔挺这一脉中除了崔孝芬政治地位比较高外,其余都没有孝芬在朝中的地位高,孝演、孝政先亡,孝暐官至赵郡太守,死后赠安北将军、定州刺史,孝直兄弟都没有其兄长孝芬的官职高,孝直兄弟在朝中的任职,除了其父的庇荫,更与其哥哥孝芬在朝身居要职有关系。

志中提及的另一人为崔昂,志载:“兄子昂,字怀远,少孤。公常抚其首,流涕而言曰:‘兴吾家者当属汝也。’昂慈孝恭顺。”读《魏书》可知崔昂为崔孝直哥哥崔暐的儿子,志中描述可见崔孝直和崔昂的叔侄情深,也反映出崔昂在其余侄子辈中的能力担当,其伯父崔孝芬也对崔昂赞许颇多。“昂字怀远,七岁而孤,事母以孝闻。伯父吏部尚书孝芬尝谓亲友曰:‘此儿终当远至,是吾家千里驹也。’”[2](卷32《崔挺传》,P1179)关于崔昂,《北史》又载:“昂性端直,颇综文词。……后除尚书左丞,其年兼度支尚书。左丞之兼尚书,近代未有,朝野荣之。……后摄都官尚书,上劝田事七条。寻兼太府卿。齐受禅,改散骑常侍,兼大司农卿。……皇建元年,转太常卿。河清元年,兼御史中丞,太常如故。……三年,复为五兵尚书,迁祠部。天统元年,卒,赠赵州刺史。”[2](卷32《崔挺传》,P1179-1182)崔昂在东魏、北齐时都有任职,北齐文宣皇帝时,朝之大事,多以委之,是崔孝直这一支后辈中不可多得人才。崔孝直这一脉中,前有崔孝芬后有崔昂,巩固崔氏在北朝朝政中的地位。

志中另外提及的与崔孝直有关的直系亲属为4个儿子与1个女儿,而志中则以第四子士顺口吻带头表态,因为长子士宽已故四年,崔孝直志述:“以大齐天保十年十月乙酉朔十三日丁酉,安厝于常山零寿县临山之阳。”而由大同市博物馆收藏的《崔宽墓志》可知,崔宽即崔士宽,字士德,在天保六年已卒,所以书刻崔孝直墓志时,崔宽已经不在世。第二子士仪只知为明威将军,钟离别驾,至于为什么不是二子主持操办,情况不明,志中也并未提及。三子士游已过继崔孝直三兄孝演。实际上主办丧事这一任务主要由其四子崔士顺和其侄子崔昂操办。《魏书》中记载“有四子”与志中相符合,但是后又载:“长子士顺,仪同开府行参军”,明显与志中有异,殷宪在《邢子才、魏收撰铭的两方北齐墓志》一文中认为崔孝直死后,以第四子士顺继承为嗣,官方也承认了士顺的世子地位。[4]墓志中关于其子女的记载正好可以补史料的所缺,相比《魏书》所载“有四子”的笼统概述,志中所记让我们对崔孝直的子女情况有一个比较准确的认知。

志中与崔孝直并没有血缘关系的人物就是邢子才,从墓志中可知邢子才为崔孝直撰铭。关于邢子才,《北齐书》载:“邢邵,字子才,河间鄚人,……十岁便能属文,雅有才思,聪明强记,日诵万余言。……尝因霖雨,乃读《汉书》,五日,略能遍记之。……方广寻经史,五行俱下,一览便记,无所遗忘。文章典丽,既赡且速。……累迁太常卿、中书监,摄国子祭酒。是时朝臣多守一职,带领二官甚少,邵顿居三职,并是文学之首,当世荣之。”[5](卷36《邢邵传》,P475-478)邢子才是北齐当时有名的文学大师,其文学才能在当时首屈一指,与魏收、温子升合称三才,因三人均为北人,故号称“北地三才”。“(魏收)寻兼中书舍人,与济阴温子升、河间邢子才齐誉,世号三才。”[1](卷104《自序》,P2324-2325)由此可见邢子才的文化魅力,崔孝直能让这样的文人学士撰写铭文,可见崔孝直的品行以及文学素养也受到邢邵的欣赏。志中“虽年位有殊,而情等周旧”,突出了崔孝直与邢邵的关系,“年位有殊”,《北齐书》与《北史》所载印证了这一点,《北史》载:(魏收)永安三年,……迁散骑侍郎,……俄兼中书侍郎,时年二十六。[2](卷56《魏收传》,P2026)《北齐书》又载:“(魏)收少(邢)子才十岁”,[5](卷37《魏收传》,P495)永安三年(530 年)邢邵为36 岁,由志可知永安三年崔孝直为43 岁,崔孝直比邢子才年长7岁。“情同周旧”,遍读《邢邵传》,可知两人不仅门第家世相仿,志趣也是相投。

结合史书传记对志文进行考证,填补了许多史书有关崔孝直记载的空白,尤其是其子女在史书上的空白,纠正了史书上有关记载的些许谬误。出生于世家大族的崔孝直,生活的环境以及成长的过程对其有重要的影响,观其生平事迹,结合当时社会政治形势,能更深一步地了解崔孝直跌宕起伏的人生。墓志与史书有关其家世的记载,不仅展现了崔氏家族的风采,更是丰富了崔氏家族的史料,对今后研究其家族的兴衰史提供了真实的史料。《崔孝直墓志》的发现对研究博陵崔氏家族史有重要的意义。