初中数学学习任务设计的思考与尝试

2023-07-27许起琴

许起琴

摘 要:任务驱动教学法是以任务为主线驱动教学活动开展的教学方法. 恰当的学习任务有利于促进学生积极思考、主动探究. 文章从研读教材、尊重学情、把握本质三个方面举例说明不同类型学习任务的设计策略,期望通过学习任务的设计,帮助学生更好地理解知识,发展学生的思维品质.

关键词:学习任务;研读教材;尊重学情;把握本质

建构主义学习理论强调学生的学习活动必须与任务或问题相结合,让学生在真实的教学情境中带着任务学习,以探索问题的方式来驱动和维持学生学习的兴趣和动机,在完成实际任务的过程中学习知识,并从中发展思维能力和处理问题的能力.

驱动学生思考和活动的核心是学习任务,但有时教师设计的任务操作性不强,缺乏整体性和层次性,或直接把习题搬到任务里,把任务演变成完成习题,甚至只布置任务让学生自己去完成,忽视对学生完成过程的管理,对学生的学习缺少必要地引导和帮助. 具体表现为任务多而琐碎,思考空间不足;任务散而随意,聚焦重点不够;任务浅而不当,深入内里不及.

如何实现以学习任务设计来体现教师的主导作用,以完成任务来体现学生的主体地位,通过任务驱动使教师主导与学生主体达到完美结合?根据任务在学习过程中承担的功能,可以将学习任务分为联系型、合作型、比较型、理解型、拓展型、归纳型、实践型等. 基于此,笔者以浙教版《义务教育教科书·数学》(以下统称“浙教版教材”)的部分内容为例,从初中数学学习任务设计的策略出发,结合自身的教学实践和反思,谈谈自己的思考和尝试.

一、研读教材——基于学习目标引领的学习任务设计

学习任务是对学习内容的提炼,是实现教學目标的主要载体. 设计学习任务时,教师要仔细研读教材,精准分析学情,从学生实际出发,根据各环节的学习目标明确学习任务和要点,明确完成学习任务的方式等. 只有任务明确,思维才能聚焦,目标才能达成.

1. 在新旧知识关联处设计联系型任务

联系型任务是指能帮助学生联想以往所学的知识,以及学习和生活经验来解决新知的一类任务. 这类任务一般用在新知学习之前或学生解决问题有困难时,可以用于课前引导学生预习,也可以用于课中引导学生思考,既可以起到先行组织者的作用,也能为新知的学习找到固着点,任务的设计重在为学生理解知识“牵线”.

案例1:浙教版教材七年级下册“5.2 分式的基本性质(1)”学习导入环节的任务设计.

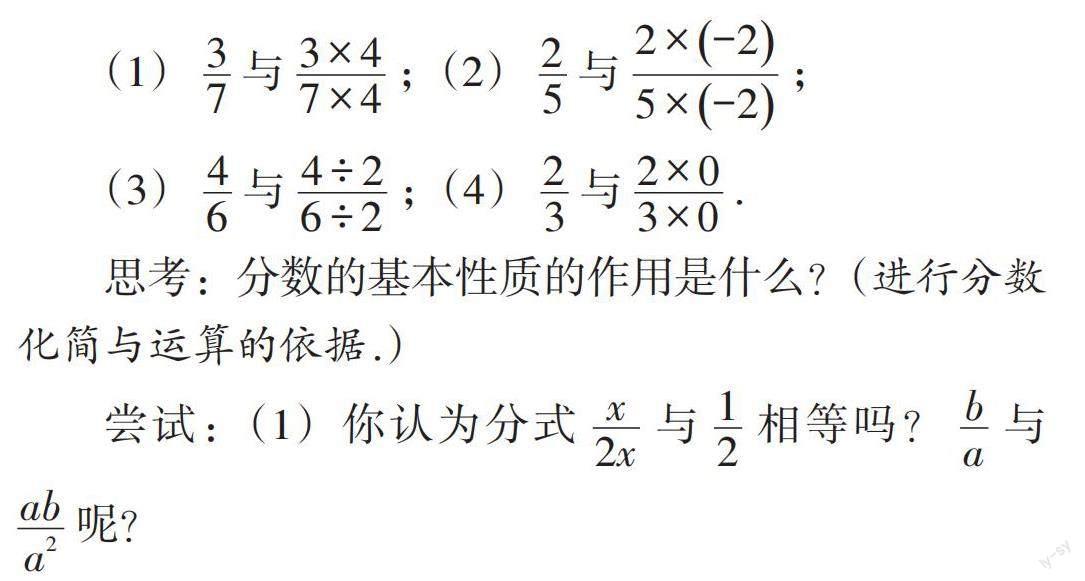

回顾:试判断下列各对式子是否相等,并说明你的依据.

(1)[37]与[3×47×4];(2)[25]与[2×-25×-2];

(3)[46]与[4÷26÷2];(4)[23]与[2×03×0].

思考:分数的基本性质的作用是什么?(进行分数化简与运算的依据.)

尝试:(1)你认为分式[x2x]与[12]相等吗?[ba]与[aba2]呢?

(2)分式的基本性质是什么?尝试用文字语言和符号语言来表示.

【设计说明】分式的基本性质是小学学习的分数的基本性质的延伸,两者联系紧密. 通过类比的方法可以帮助学生理解新知、构建新知. 这里先引导学生回顾分数的基本性质,并回想其作用,再引导学生关注分式的变形过程与分数的变形过程的相同点,从而用类比的方法得出分式的基本性质,并追问“此处的[x]和[a]会等于0吗?”以引导学生关注两者的不同点,即从数到整式的变化. 最后,师生从文字语言和符号语言两个方面归纳分式的基本性质,并说明分式的基本性质具有和分数的基本性质一样的功能. 上述学习任务的设计重在引导学生采用类比思想厘清分式的基本性质与分数的基本性质的联系与区别.

联系型任务在新知学习中起着承上启下的作用,教师设计联系型任务时要考虑两个方面. 一方面,要对学习内容进行分析,找出新知学习的必备基础和先决技能,以及新知与有关旧知的联系与区别,根据新旧知识的联系,在知识的生长点处用适当的任务唤醒旧知,包括相关的知识、研究方法和学习策略等;另一方面,教师要充分关注学生的学习兴趣、已有经验和学习能力,着眼于学生思维的最近发展区,以任务导出新知学习的必要性或制造认知冲突,让学生感受到探究新知的意义.

2. 在教学重点和难点处设计合作型任务

合作型任务是针对教学重点和难点,在学生容易出错、难以理解或独立解决问题有困难时而设计. 学生依据教师设计的导学任务先独立阅读思考,然后小组讨论交流,最后全班展示交流,达成基本一致的意见. 教师设计任务前要充分研读教材,准确把握学情,设置好任务的层次,明确具体的操作策略和时间分配等. 合作型任务旨在为学生开展自主探究“搭桥”.

案例2:浙教版教材七年级上册“6.5 角与角的度量”新知探究环节的任务设计.

要求:先阅读教材内容,尝试解决问题,然后小组交流、全班展示.

阅读:自学教材七年级上册第154页有关角的表示方法的内容.

思考1:(1)角通常有几种表示方法?分别是怎样表示的?

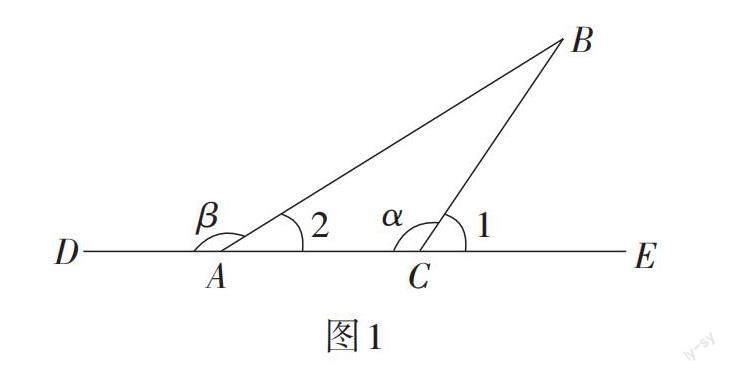

(2)将图1中的角用不同的方法表示出来,并填入表1中.

(1)写出一个能用大写字母表示的角;

(2)写出以点B为顶点的角;

(3)图中共有几个角?

思考2:角的三种表示方法各有哪些要求?

【设计说明】用符号和字母表示角是学生第一次学习用符号和字母一起表示几何图形. 学习过程中,学生容易出现错误或不规范的表示,如遗漏符号“[∠]”,用三个字母表示角时写错字母的顺序,从一个顶点出发有多个角时用一个字母表示等. 因此,在教学中教师可以先引导学生自主阅读教材,初步感知角的三种表示方法,再通过填表进一步熟悉表示方法,最后在不断尝试中巩固并加深对三种表示方法的理解与掌握. 这里,学生可能已经将错误或不规范的表示暴露在课堂中,通过让学生自主或相互纠错,可以减少其经常性、反复性出错的概率. 经历这样的过程,学生对角的表示方法的合理性和规范性会有深刻的理解.

合作型任务可以通过任务设计引导全体学生自主参与到课堂学习中,它具有自主性. 在完成学习任务的过程中,教师要提供给学生必要的工具、方法和资源等,它也具有指导性. 任务设计需由浅入深,具有一定的层次性.

二、尊重学情——基于学生理解障碍的学习任务设计

学习任务的设计要贴近学生的现实生活,基于学生原有的认知基础,符合学生思维的最近发展区. 在深入了解班级学生的学习习惯、思维特点和学习能力的基础上,设计任务要以突破学生的理解障碍,使学生在完成任务的过程中自然而然地习得新知为目标.

1. 在学生认知冲突处设计比较型任务

比较型任务是指对比几种同类或相似问题的异同点,以加深对知识内涵的理解. 这类任务一般用在相似概念、公式、法则或定理的学习中,通过比较、类比、联想等发现不同数学对象之间的内在联系,找出它们的相同点和不同点,并从中感悟思想、积累经验.比较型任务重在为学生理解概念、完善知识体系搭建“脚手架”.

案例3:浙教版教材七年级上册“6.2 线段、射线和直线”新知探究环节的任务设计.

画一画:已知点A,试画出经过点A的直线.

思考:如何表示你所画的直线?有几种表示方法?

想一想:已知A,B两点,经过A,B两点的直线有几条?你发现了什么?

试一试:如果想将一根细木条固定在墙上,至少需要钉几枚钉子?为什么?

读一读:阅读教材七年级上册第145页有关线的表示方法的内容,并思考如下问题.

(1)类比直线的表示方法,该如何表示线段和射线?

(2)线段、射线和直线的表示方法有什么异同?

【设计说明】线段、射线和直线是学生在小学阶段已学过的概念,本节课应该使学生对这些概念有进一步的认识,尤其是三者在画法、表示方法和性质上的区别与联系. 本节课在新知探究环节设计相应的学习任务将知识要点进行串联,让学生在动手操作中发现问题、分析问题、理解性质,并通过类比、比较等方法让学生感悟表示方法的必要性与合理性.

比较型任务可以通过设计数学活动和思考性问题引导学生采用动手操作、观察猜想、归纳验证等方式去发现数学问题的特征和规律. 这类学习任务要求学生具备细致的观察能力、缜密的思维能力和出色的口头表达能力. 完成学习任务的过程也是学生锻炼自己、发展自己的过程.

2. 在学生思维断层处设计理解型任务

理解型任务是指在学生思维出现断层或障碍时,教师通过设置相应的任务引导学生梳理解决问题的思路. 这类任务能使学生对文本解读从模糊到清晰、从粗浅到深刻,一般安排在学生阅读教材中的概念、定理、例题等文本内容之后. 任务的设计重在为学生深入理解数学知识的内涵“铺路”.

案例4:教材七年级上册“4.4 整式”学习导入环节的任务设计.

回顾:怎样的式子叫做代数式?数学运算符号包括哪些?

思考:如何对代数式-3x,50x + 25y,2a2,ab,a2 + 3a - 2,[-3xy24]进行分类?说一说你分类的依据.

尝试:思考并讨论下面的问题.

(1)-3x,2a2,ab,[-3xy24]这些代数式是怎样组成的?有什么共同点?

(2)50x + 25y,a2 + 3a - 2,[a2-b2+3]这些代数式是怎样组成的?和第(1)题中的代数式相比,有什么特点?

【设计说明】本节课涉及的概念较多,而且易混淆、难理解. 为引导学生更好地展开对概念的学习和理解,在教学目标的引领下,设计学习任务引导学生回顾代数式的概念,重在关注代数式的三个组成部分:数、字母、运算符号,并通过追问强调不同的运算符号决定不同的代数式类型,这时再呈现一组既有单项式又有多项式的代数式,让学生尝试分类,并说出分类的依据,最后师生共同归纳梳理分类的依据. 这里学习任务设计的目的是为本节课核心概念的学习作铺垫. 接着给出两组分好类的代数式,要求学生关注它们是怎样组成的,并归纳它们的共同特点,同时对两组代数式进行比较. 教师要引导学生围绕运算符号的不同展开交流、对话,不断地进行反馈、纠正,以突出单项式、多项式的内涵及两者之间的关系. 上述学习任务的设计旨在让学生经历概念的得出过程,并帮助学生加深对概念的理解.

理解型任务的设计要基于学生学习的难点、易错点和理解断层处,让学生感受知识的产生背景和形成过程,以及其中蕴含的数学思想方法,帮助学生弄清楚知识的来龙去脉,实现对新知的理解. 在学生学习中可能会遇到困难的地方,教师可以通过对教材问题的分解、细化、重组等方式设计学习任务,帮助学生理解新知.

三、把握本质——基于核心知识要点的学习任务设计

学习任务的设计应该整体把握数学知识的本质和知识间的联系,使学生对学习内容有深刻的理解,并能灵活运用,在体验学习知识的过程中,掌握学习方法与策略,体会其中蕴含的数学思想方法.

1. 在知识能力发展处设计拓展型任务

拓展型任务指的是能够帮助学生更加深刻地理解教材内容或者适当拓宽视野的一类任务. 它的主要作用是帮助学生进一步巩固基础知识,提高基本技能,对学生的能力发展起到一定的“助推”作用.

案例5:浙教版教材八年级下册“5.3 正方形(2)”例題教学环节的任务设计.

例 如图3,在正方形ABCD中,G是对角线BD上的一点,GE⊥CD,GF⊥BC,E,F分别为垂足,连接AG,EF.求证:AG = EF.

变式1:如图3,在正方形ABCD中,G是对角线BD上的一点,GE⊥CD,GF⊥BC,E,F分别为垂足,连接AG,EF.

(1)求证:AG ⊥ EF;

(2)求证:GE + GF = AB;

(3)写出GE,GF,AG三条线段间的数量关系,并说明理由.

变式2:如图4,在正方形ABCD中,G是对角线BD延长线上一点,GE⊥CD,GF⊥BC,E,F分别为垂足.猜想AG与EF的关系,并说明理由.

【設计说明】有关正方形的性质和判定的问题往往涉及较多的知识点,对学生的综合推理能力要求较高,教学中可以作适当拓展. 对于教材例题,可以在学生自主审题、充分联想的基础上引导学生尝试用多种证明方法解决. 对于该例题,常规的证明方法是直接构造全等三角形证明线段相等,或者间接利用正方形的轴对称性和矩形对角线的性质证明线段相等. 同时,对例题进行适当改编,让问题得到生长. 其中,变式1是在例题条件基础上拓展更多的结论,包括从数量关系到位置关系的探究,以及更多数量关系的发现等. 变式2是改变部分条件,对问题进行一般化推广,探究结论是否成立,从而帮助学生看清问题的本质属性. 这样,通过三道题完成对正方形性质的巩固,让学生学会从不同的角度发现问题,用不同的思路分析问题,既加深了学生对数学知识的理解,又发展了学生的思维品质.

拓展型任务的设计要寻找知识和方法的延伸点. 在例题教学中,教师可以设计任务引导学生思考教材解法的依据,尝试其他解法,并比较各种解法的特点. 在解决例题之后,设计变式或开放性任务,适当改变例题条件或提出新的问题,帮助学生寻找思考问题的方法和解决问题的策略.

2. 在思想方法关键处设计归纳型任务

归纳型任务指的是引导学生及时小结归纳一类问题,通过对知识进行归纳提炼,形成操作方法,对难点、易错点进行个性化梳理,形成数学学习的自我优化技能. 它的主要作用是“指引”学生形成新知结构,提升思维层次.

案例6:教材八年级下册“4.5 三角形的中位线”定理探究环节的任务设计.

画一画:一个三角形有几条中位线?试着画一个[△ABC],并画出它所有的中位线.

试一试:中位线与第三条边有怎样的关系?试着动手验证并给出证明.

想一想:(1)你是怎么想到这种证法的?你还能想到哪些证法?

(2)这些证法有什么共同之处?各种证法之间有什么联系?

(3)哪种证法最简便(或最巧妙)?教材为什么采用旋转法证明三角形的中位线定理?

【设计说明】三角形中位线定理的证明需要运用平行四边形的性质定理和判定定理,证法较多,看似复杂,实则各种证法之间有着一定的联系. 在定理探究环节设计上述学习任务以引导学生学会想到多种证法,找到各种证法之间的联系,并进一步体会教材采用的旋转法的巧妙之处,最终让学生感悟无论哪种证法其根本思路如下:若从证明“一半”入手,则考虑截长补短;若从证明“平行”入手,则证明角相等或构造平行四边形. 进而帮助学生形成可迁移的解题经验.

设计归纳型任务时,教师要先研究新知的地位和作用,厘清新旧知识间的关联,以及其中涉及的数学思想、方法、策略等,然后引导学生整理新知,对新旧知识进行比较,建立联系. 在引导学生回顾探究经历、理解知识技能、提炼解决策略中进行归纳反思,提升学生对问题解决本质的认识,积累活动经验,逐步内化数学思想,提升数学核心素养.

综上所述,教师要根据具体教学目标设计能驱动学生自主、合作、探究学习的任务,让学生在真实的情境中带着任务学习,在完成任务的过程中实现对知识的建构与掌握. 教师只有设计的学习任务适当,才有可能在课堂教学中思考如何引导学生进入深度学习的状态.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]潘小梅. 初中数学教学研究入门36问[M]. 杭州:浙江大学出版社,2017.

[3]朱德江,魏林明.“学为中心”课堂转型实践指南[M]. 杭州:浙江教育出版社,2014.