从化西和万花风情小镇“呈现型”乡村风貌维育规划

2023-07-26朱伟鹏王飞朱小林

朱伟鹏?王飞?朱小林

摘要:乡村风貌维育规划契合地区文化、环境、经济及社会发展水平,是乡村振兴的重要组成部分。基于国内外相关研究,将广东地区“呈现型”乡村风貌规划的因子特征总结为乡村环境、村社生活、农业生产3类。选取广州市从化区西和万花风情小镇风貌规划项目,对“呈现型”乡村风貌维育规划模式进行研究。项目以全周期、全要素管控为技术理念,其技术文件包括专业评估、专项研究、乡村空间设计、旅游策划等多层面的研究成果,最终建立“管控服”体系,通过编制乡村项目库、乡村风貌建设指引,以及成立乡村建设管理委员会,指导乡村风貌维育规划实施落地。

关键词:乡村风貌;维育;呈现型;全周期管控;从化

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2023)03-0015-05

收稿日期:2021-12-29

修回日期:2022-09-06

Abstract: The preserve and optimization planning of rural landscape is an important component of rural revitalization, which is in line with the cultural, environmental, economic, and social development levels of the region. Based on relevant research at home and abroad, the factor characteristics of the "presentation" rural landscape planning in Guangdong are summarized into three categories: rural environment, village community life, and agricultural production. Taking the landscape planning project of Xihe Wanhua Town in Conghua District of Guangzhou as the research object, this paper studies the preserve and optimization planning mode of "presentation" rural landscape. The project takes full cycle and full factor control as the technical concept, and its technical documents include research results from multiple levels such as professional evaluation, special research, rural spatial design, tourism planning, etc. Finally, a “management, control and service” system is established to guide the implementation of the preserve and optimization planning of rural landscape, through the organization of a rural project library and rural landscape construction guidelines, as well as the establishment of rural construction management committee.

Key words: Village landscape; Preserve and optimization; Presentation; Full cycle control; Conghua

2021年广东省住房与城乡建设厅下发《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省乡村风貌修复提升负面清单(试行)的通知》,对广东省乡村建设问题进行归类,并提出建设各具特色、各美其美的岭南美丽乡村的目标。如何进行乡村风貌维育规划,保护农业生产用地,发展特色小镇经济,是广东乡村振兴的重要课题。

1 国内外乡村风貌维育规划的相关研究

乡村风貌维育规划是建立在乡村本质特征上,以景观、产业、社会、生态体系为依托,反映乡村内在要素的规划、设计与修复工作。发达国家景观规划管理对乡村土地利用规划与景观规划采取整体化维育思维,对乡村的农业生产、环境保护、景观规划形成有机的风貌管理体系[1]。荷兰在1954年颁布的《土地重归法案》推动了农业的发展,改变了乡村景观特征,利用“空间概念”(Spatial Concepts)和“生态网络系统”(Ecologieal Networks),描述多目标乡村土地利用规划与景观生态维育设计的思想和方法论。荷兰著名的羊角村以乡村风貌维育打造了世界级旅游品牌。美国推动乡村环境规划,鼓励自我依存(Self-reliance),农业生产维育形成具有大农场、机械化生产特色的乡村大地景观[2]。日本从1979年开始推广“一村一品”,目标在于深入挖掘地域性的产品资源,并以其作為地区品牌标志,体现精细化品牌维育思维,实现乡村经济发展、城乡融合等综合性目标[3]。

我国规划学者刘滨谊、王云才教授[4]提出乡土景观是具有效用、功能、美学、娱乐和生态五大价值属性的景观综合体,包括自然景观、生产景观和乡村聚落;刘黎明[5]认为乡村景观规划应科学规划乡村土地,合理分配土地上的物质和空间,创造高效、健康、舒适、优美的乡村人居环境,实现乡村生态的可持续发展。这阶段国内专家从城乡关系、规划理念、乡村景观因子、乡村景观规划的手段与目标等方面,对乡村风貌进行了城乡规划层面理论研究。

2 “呈现型”乡村风貌维育规划模式

20世纪60年代伊恩·伦诺克斯·麦克哈格(Ian Lennox McHarg)提出“千层饼”因子叠加模式,成为了景观规划、城市设计的重要工具。近10年国内外专家对乡村景观规划模式的研究,在“千层饼”因子叠加体系的基础上分为2个方向:城乡融合、景城融合、产城融合等上层面体系融合,以及景观风貌分类评价、地域化特色研究等要素层面的精细化研究。

“呈现型”乡村景观风貌特征是对广义乡村风貌区景观及狭义乡村营造区景观的综合分类评价因子模型,其重视民族文化内涵的挖掘,与现代乡村生活相融合,在农业生产、农村生活中体现出文化原真性。“呈现型”乡村景观风貌维育规划路径通过因子模型构建,自上而下融合景观、产业、社会、生态体系,实现城乡融合、景城融合、产城融合的目标;自下而上精细化分类,构建地域化乡村景观要素。

基于王云才教授的乡村景观研究[4]和徐姗等[6]的北京区域乡村调研数据研究,在传统乡村景观风貌特征、人群需求以及乡村意象中提取中国特有的乡村景观风貌意象,得到“呈现型”体系的组成因子:1)整体具有一定的围合感;2)农田具有开阔的视野;3)丰富的地形和水系;4)多样的动物种类;5)良好的自然景观环境;6)四季变换的植物景观;7)装饰美化的植物景观;8)具有人文历史性遗迹;9)具有柔和性的景观边界;10)具有热情淳朴的民风;11)生活节奏随农事,规律、闲逸;12)乡土活动丰富、怡情;13)劳作的专业性和经验性。“呈现型”体系的组成因子可以解构为乡村环境(1~9)、村社生活(10~12)、农业生产(13)3个主要类型。“呈现型”高度重视农业生产在景观风貌规划中的地位,重视国家的粮食安全,其乡村风貌维育规划应以农业科研、生产、配套建设为核心,围绕农业生产、环境保护、村社生活提升目标展开。

3 西和万花风情小镇乡村风貌维育项目

3.1 项目概况

西和万花风情小镇(以下简称 “西和小镇”)位于广州市从化区,其周边环境山环水绕,溪流阡陌相连。小镇总面积约1 880 hm2,地势北高南低,规划片区内山体高度与核心区高差约为524 m,形成“山地—山谷—低丘缓坡—平原”的地形地貌,体现岭南地区的特色村落肌理。小镇内建设完善的农业产业及民居建筑,是典型的岭南乡村研究样本,具有重要的研究意义。

西和小镇原拥有省级现代农业产业园、国家级天南星科植物种源库实验室,其农业生产、特色小镇等产业相互扶持。岭南地域化农村建设,农业景观风貌与农业科技发展同步演变,这些都是区域独特的“呈现型”乡村景观风貌要素[7]。2020年,西和小镇编制了乡村风貌规划,以此为基础对广州市乡村风貌维育课题进行研究。

3.2 技术思路

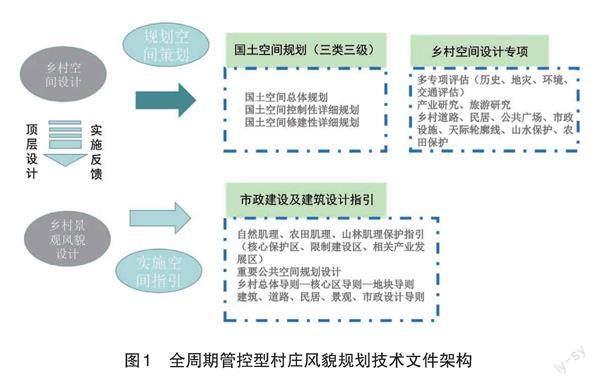

项目以全周期、全要素管控为乡村风貌维育规划的技术思路,强调以乡村空间设计为纽带,对农业生产区、农业展示区、农业实践区进行了区划,向上融合国土空间规划,向下精细化管理农业、农村要素,以“呈现型”建立乡村风貌架构。通过建立“乡村风貌规划—乡村空间设计—国土空间规划”体系,实现上层规划融合目标,结合岭南要素项目库、建设指引等,实现乡村风貌维育目标(图1)。

西和小镇项目在技术思路的引领下,结合山环水绕、农田遍野的乡村景观特色以及“呈現型”乡村风貌理论研究,以岭南特色的山水农田、村居配套、设施农业、公共建筑、庭院家具、市政道路6个“呈现型”乡村意象要素,编制技术文件并实施[8],建立“规划牵引—要素管控—服务维育”实施措施架构。

3.3 风貌维育规划技术文件

西和小镇北部山脉呈东西走向,森林资源丰富多样,形成风水屏障。小镇北部山谷环绕,孕育了大小溪流和水库,动植物资源丰富。小镇南部为大片平原,土地开阔平坦,以居民点和田园景观为主。项目基于北部山地民居保护,中部农业、旅游业维育开发,南部农业科研配套规划等策略,结合地形、地貌、产业特色,形成山水田园一体化的乡村风貌维育规划。

西和小镇核心区围绕“两保四创”风貌规划目标,即保护农田基底和山水肌理,打造西和水环、农业创新展示绿核、高新国家现代农业产业园和农业科技城品牌,编制以全周期、全要素管控为规划思路的乡村风貌维育规划技术文件。技术文件涵括专业评估、专项研究、乡村空间设计、旅游策划、“管控服”技术文件5部分,其中前四者属于上层体系融合技术文件,后者则属于要素精细化管理技术文件,共同实现“呈现型”乡村风貌维育规划目标。

3.3.1 专业评估及专项研究

西和小镇拥有红掌(花烛)Anthurium andraeanum、玫瑰Rosa rugosa、樱花Cerasus spp.、荔枝Litchi chinensis、火龙果Hylocereus undatus、稻Oryza sativa等品牌产品,拥有广州市花卉研究中心等农业高科技研发部门,其产业特色可形成农业型大地景观。专业评估、专项研究对于发展维育乡村风貌,合理区划农业生产区域,活化灌渠、乡间路、乡村建筑等旅游资源,发挥着重大作用。专业评估包括历史文化遗产评估、环境影响评估、地质灾害评估和交通影响评估,专项研究涉及旅游、花卉、农业、林业等多产业研究。通过专业评估与专项研究,对小镇资源环境承载力、国土空间开发适宜性、经济社会生态发展情况等进行研判,为风貌维育规划提供定性与定量分析。

在对西和小镇的专业评估中,通过历史文化遗产评估挖掘其地域性场所特征;对规划区内土壤、空气、水体等的污染区以及无灾害适宜建设区进行了评估,把条件优良、无污染、土壤肥力充足的区域优先纳入生态林、基本农田区;对交通道路、生活性道路、旅游道路进行了测评,应用数据模型分析了道路规划的合理性。

专项研究中的农业、旅游业研究包括大量市场数据分析。经过综合经济测算,规划实施的农业在未来5年内年收益可达194亿元。项目结合市场对相关植物种类的需求、多样性的管控要求,最终在村庄规划基本农田区的基础上,统筹区划相关的植物示范园或精品展示园区,对产业建设进行指引和服务。农产品技术专项研究,也为西和小镇策划了农产品体验式旅游路线。

专项研究中编制了“点状供地”实施方案,其中的建设指标保障景观风貌规划的实施,把产业发展与风貌规划结合,为文旅产业、农业供地,保障风貌规划最终落地实施。规划通过多部门协作联审,把高质量农田保护范围、生态保护红线范围等数据叠加梳理,控制土地发展规模;在村庄规划中建立禁建区、限建区,以控制农业生产区域与产业发展区域的范围,指引风貌维育规划其他因子的落地实施。综合专业评估、专项研究后,在乡村空间设计中落地,并形成规划技术文件。

3.3.2 乡村空间设计

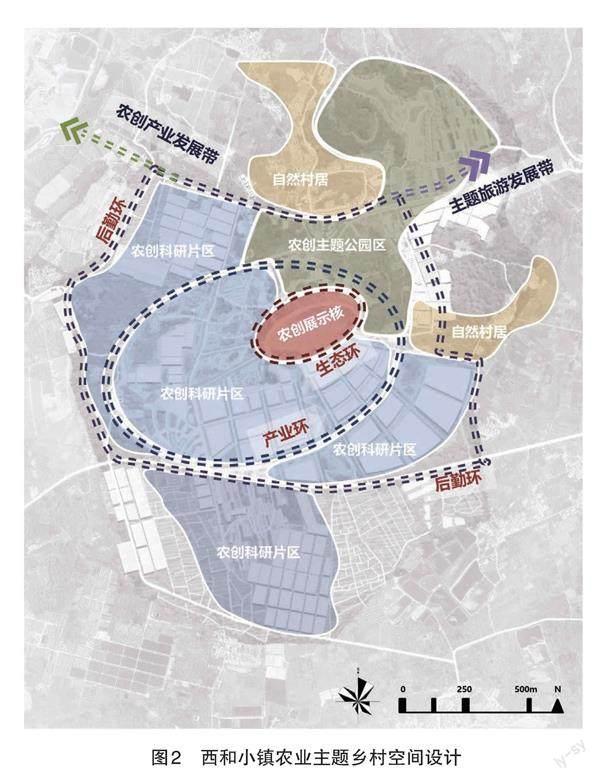

西和小镇项目创新性编制了乡村空间设计技术文件,其起着三维空间管控以及专项研究数据落地的作用,体现乡村风貌维育技术的时代性、科学性[9]。农业用地精细化区划管理是乡村风貌维育的时代要求、产业特征,也体现地域农业风貌。乡村空间设计中的用地空间规划涵括了耕地、花卉园、主题公园等功能区划分,用于支持景观风貌规划、村庄规划技术文件的编制。

西和小镇在风貌规划编制过程中,同步推进国家级现代农业产业园创建工作,带动周边2 000 hm2农业生产用地提高生产力,利用科研机构优势和产品优势,打造特色农业产业孵化器。乡村空间设计对西和小镇的农业、旅游业、居住区进行产业区划,为农业生产、农业创新科研与展示等功能区预留规划用地,完善农业生产、主题旅游的配套设施(图2),实现留住乡愁,产业升级,提高村民幸福感等目标[10]。多目标融合、城乡融合、景城融合都是近年来国内外乡村风貌规划的重要目标。要实现这些目标,需要重视农业生产要素,保护重要农产品发展区域。乡村空间设计在深度上融合农业品牌保护、农业生产研发、景观风貌维育等综合效应,在广度上与景观规划、村庄规划、国土空间规划相结合,使村庄风貌规划融入区域建设、规划中,更具可实施性。

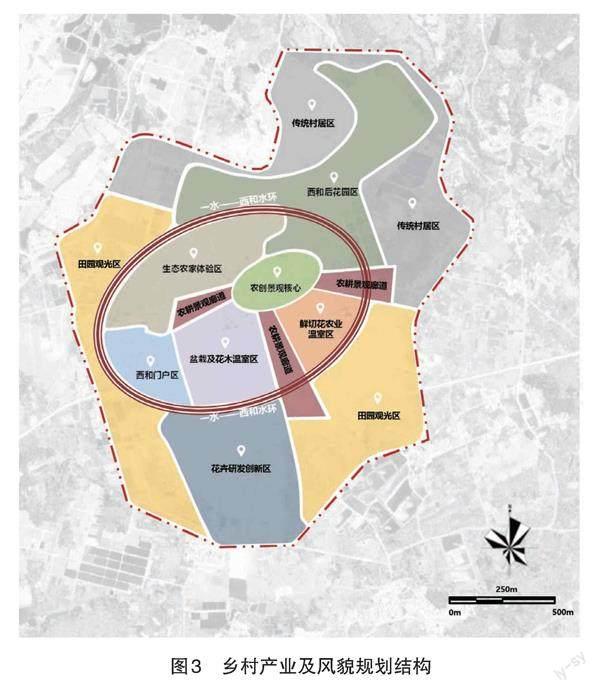

西和小镇乡村空间设计构建了“同心圆+珍珠链+乡村聚落”乡村产业及风貌规划结构(图3),形成了镇域层面的整体乡村风貌。规划根据农业生产与乡村旅游发展需求,保护农田特色、乡村聚落、自然山水。核心区被规划为“同心圆”结构,集聚科技龙头企业与品牌主题旅游企业,产生“农业硅谷效应”,体现小镇高科技农业景观风貌;镇域产业规划为“带状弹性发展”模式,呈现“珍珠链”式的空间风貌,沿北部从化山前大道弹性开发,旅游园区、农业配套建设沿规划道路向不同方向建设,互不干扰,形成一道美丽的“乡村路、回家路”乡村产业风景线。乡村产业弹性发展模式为新入企业预留带状发展空间,集约产业建设区,同时留白大面积生态林、耕地,结合小镇北部山体密林,形成特色旅游与采摘农业景观。风貌规划中的弹性发展模式避免了西和小镇生产、旅游、生活功能的相互干扰,在保留原生乡村聚落的同时,让村民得到现代化生活服务,享受乡村生活。

西和小镇乡村空间设计合理区划了生产用地,为农业生产、旅游经济、村级工业园发展提供了可持续、精细化、精准化的风貌规划技术手段。2022年1月,国家农业农村部和财政部把西和小镇升级为广州唯一的国家级现代农业产业园,为其乡村经济、社会、环境发展提供了政策助力。

3.3.3 旅游策划

打造西和小镇旅游品牌,将旅游资源转化为品牌效益、社会效益和经济效益,是“两保四创”风貌规划目标之一。西和拥有“一河、二泉、三林”的旅游資源,温泉、瀑布、翠林、青山碧水形成了独特的山水特色,加上便捷的交通,有利于拓展旅游市场,更有利于旅游业集中投入。同时,西和小镇的气候与土壤条件适宜众多热带、亚热带植被生长,其是广州最早的农业特色小镇产业区之一。小镇中的农业科技也受到各级领导重视,国家、省、市领导多次到此参观。

乡村风貌维育规划中除编制传统风貌规划外,可纳入国家景区基础设施项目库、色彩控制规划、旅游路线策划、慢行系统规划、节庆活动策划等技术文件,多层面解读乡村文化特色(图4)。由西和小镇风貌规划指引的建设提升了当地乡村风貌品质,项目获国家文化和旅游部、农业农村部、发展和改革委员会推荐,入选了“2021中国美丽乡村休闲旅游行(夏季)精品景点线路”,第三批全国乡村旅游重点村名单等。

3.3.4“管控服”实施性技术文件

“管控服”技术文件涵括:1)以管理机制为核心的建设项目库;2)以要素管控机制为核心的建设指引;3)以公众参与为核心的乡村规划师陪伴式服务机制[11]。

发达国家景观风貌管理实施文件已摆脱单纯的“风貌规划—空间设计—专项设计”体系,转向以法规、导则、财政、税收等综合性手段实现景观风貌维育的目标。本项目探讨以建设项目库、设计指引、管理架构3个技术工具实现乡村风貌维育目标,形成全周期、全要素的技术文件。

1)建设项目库

当前,由于乡村建筑物、构筑物的建筑面积偏小,多在5 000 m2以下,除少部分精品建筑外无法获得高质量规划设计服务,长期的乡村风貌维育缺少技术支持。可编制项目库、分期实施计划等技术文件,关注长效乡村风貌维育建设与管理工作,以方案前置手段引导风貌建设。

在专业评估、专项研究、乡村空间设计指引下,西和小镇项目前置构建了建设项目库,并提供了设计方案、估算等资料,包括策划了西和玉带环游憩水系,以及科创核心公园、小镇入口广场、会展中心、游客服务中心、文史馆、人才公寓等多个项目,为小镇管理委员会提供有序建设的方案项目库。实施型项目库为地块建设提供岭南风格的建设指引,指导工程建设落地与整体风貌控制。至今已建设了会展中心等多个重要场馆,举办了流溪河国际花卉展览等多场展览会议,促进乡村经济,增加就业人口,打造小镇花卉品牌,为街道经济发展注入“强心针”。

2)建设指引

要素建设指引是“呈现型”主要工具,也是乡村风貌维育实施手段。未来广州乡村风貌维育可以结合建设指引,作为设计条件纳入到土地出让的条件中,形成“小镇总体导则—核心区导则—地块导则”三级管控体系。建设指引对乡村产业特有的公共服务设施、乡村民居、市政道路、设施农业(温室)、“四小园”①、山水农田等因子建立专项技术文件,服务全周期、全要素管控。

作为政府管治工具,西和小镇的建设指引以“呈现型”岭南乡村风貌要素为基础,构建长效、地域性、面向实施、刚弹有序的设计管控体系。小镇建设指引包括山水、农田、村居、设施农业、公建、庭院、道路等“呈现型”要素内容,自下而上构建小镇地域风貌特色。规划编制后,西和小镇管理委员会以建设指引为主要技术抓手,使乡村风貌逐步实现维育保护式建设,形成岭南风格的居住、生产、游憩、旅游一体化的地域化特色小镇。

3)陪伴式服务

借鉴日本风貌管控经验[12],管理委员会、财政部门、乡村规划师共同组成乡村风貌维育管理机构。机构依托乡村规划师的专业服务,为乡村风貌维育有序发展提供保障。管理委员会包括街道、村集体、村民代表、乡村规划师、工作坊等,提供陪伴式服务。针对重大景观建设,管理委员会也提供咨询、组织、策划等服务。风貌维育规划技术成果与乡村规划师服务、财政统筹、公眾参与相结合,以建设指引为抓手,以管理委员会为载体,实现乡村风貌精细化管理。乡村规划师多年来参与西和小镇“点状供地”项目实施工作、乡村风貌维育建设等的指导工作,助力街道引入社会资金、提高乡村就业,受到政府、管理委员会、企业、村民的认可。

4 结语

广州作为经济发达的一线城市,其乡村建设发展相较于其他地区更具优越性、前瞻性,需采用以高质量、地域化、乡村特色为导向的全周期、全要素管控技术思路[13]。根据西和小镇的实施经验,未来的广州乡村风貌维育应构建多目标融合的规划价值:粮食安全、村社和谐、经济发展、文化传承、生态修复、景观维育[14]。

本文探索了广州乡村风貌维育修复模式(图5),创建宜居、宜游、宜业的乡村景观,研究了全周期、全要素乡村风貌规划技术工具:以“管控服”技术文件构建“规划牵引—要素管控—服务维育”一体化实施体系;针对农业生产、农村生活的“呈现型”要素,对岭南乡村风貌维育中的技术工具进行专项研究。西和小镇风貌维育规划构建了“产业研究—空间三维规划—二维技术管控”的规划体系融合模式,为广州乡村风貌维育规划及建设探索发展路径。

注:图2~4来自从化区西和万花风情小镇片区景观风貌规划文件;其余图片为作者自绘

参考文献:

[1] 周游,魏博阳,韦浥春,等. 英国乡村规划空间尺度的经验与启示[J]. 南方建筑,2019(1):26-31.

[2] 陈雨生. 城郊型乡村景观设计研究——以诸暨市枫桥镇栎桥村为例[D]. 杭州:浙江农林大学,2018.

[3] 程新启. 日本“景观绿三法”对行政执法的深层次影响[J]. 上海城市管理职业技术学院学报,2006(1):51-54.

[4] 王云才,刘滨谊. 论中国乡村景观及乡村景观规划[J]. 中国园林,2003,19(1):55-58.

[5] 刘黎明. 乡村景观规划的发展历史及其在我国的发展前景[J]. 农村生态环境,2001,17(1):52-55.

[6] 徐姗,黄彪,刘晓明,等. 从感知到认知 北京乡村景观风貌特征探析[J]. 风景园林,2013(4):73-80.

[7] 广东省人民政府地方志办公室. 全粤村情·广州市从化区卷(1)[M]. 广州:广东省人民出版社,2018:101-106.

[8] 胡辉伦,许冲勇. 新时代乡村振兴战略理论研究与规划实践[M]. 广州:中山大学出版社,2021.

[9] 广东:全面推进农房管控和乡村风貌提升[J]. 乡村振兴,2020(10):46-48.

[10] 朱伟鹏. “点状供地”政策及乡村景观维育指引下的新型村庄规划——以从化西和万花风情小镇为例[J]. 城乡建设,2021(10):62-64.

[11] 鲍梓婷,周剑云. 当代乡村景观衰退的现象、动因及应对策略[J]. 城市规划,2014,38(10):75-83.

[12] 朱伟鹏,李颖怡,侯文熹,等. 岭南城市更新商业街整体化设计研究[M]. 广州:暨南大学出版社,2021.

[13] 张立,王丽娟,李仁熙. 中国乡村风貌的困境、成因和保护策略探讨——基于若干田野调查的思考[J]. 国际城市规划,2019,34(5):59-68.

[14] 丁雯娟,周剑云,魏开. 乡村聚落空间形式研究综述[J]. 小城镇建设,2013(9):90-93.

作者简介:

朱伟鹏/1979年生/男/广东广州人/硕士/广州市城市规划勘测设计研究院(广州 510060)/副教授级高级工程师/专业方向为风景园林规划及设计

王飞/1973年生/女/广东广州人/硕士/华南农业大学(广州 510642)/实验师/研究方向为农业经济管理

朱小林/1973年生/男/广东广州人/博士/广州建筑集团(广州 510030)/研究员、高级工程师/研究方向为经济建设管理