核心素养背景下初中地名教学研究

2023-07-20罗赟莹胡金

罗赟莹 胡金

2022年版《义务教育地理课程标准》(以下简称“新课标”)明确指出,地理课程目标要围绕核心素养。核心素养是课程育人价值的集中体现,是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。现阶段初中地理教学的重要研究方向就是将核心素养落实到教学实践中去。这就需要以地理学科核心素养为方向,精心挑选符合地理学科特点和初中学生认知规律的课程资源。课程资源是课程建设的基础,如果能在选择加工课程资源的阶段就考虑其与核心素养的匹配情况,课程自然也就能更好地体现核心素养。

地名是清楚表达地理要素具体的分布位置、分布格局、分布变化规律和原理的重要内容。地名不仅在生活中用以区分或识别某一地理事物,也在初中地理知识体系中扮演着重要的角色,更是值得重视的能够体现地理核心素养的地理课程资源。

一、地名与地理核心素养

地名拆开来说,“地”为地球表层空间系统即地理环境,“名”指人或地物的称谓。对某一空间位置,人们用地名赋予其自然或人文的专有名称。地名就变成了“活化石”,记录这个区域的地理环境,地名所体现的核心素养也就表现出来了。

1. 地名与人地协调观

人地协调观指人们对人类活动与地理环境之间的关系秉持的正确价值观。人们对自然环境的认识与改造,在每个时期是不一样的,人们对这些地理实体的命名也是不相同的,这反映出人地关系的演变。在地名中我们也能找寻到“天人合一”的传统观念。

例如,小吉坡,以吉祥之意命名;平政街,以“倡导平政、反对苛政”之意命名。曾经深受民族和部落纷扰的宁夏、西安、南宁等,人们更祈愿安宁;耶路撒冷在希伯来语中就是“和平之城”的意思,可以看出在战乱不断的耶路撒冷,民众们渴望和平的意愿是非常强烈的;宜昌、文昌巷等地名也都表达了人们祈求经济发展、社会进步、昌盛兴旺等意愿;重庆、嘉兴等表达出人们对幸福生活的追求,祈求喜庆、美好、吉祥等意愿。

2. 地名与综合思维

综合思维指人们综合地认识地理环境及人地关系的思维方式和能力。人地系统是一个综合体,需要从多种地理要素相互联系、时空变化等角度加以认识。历史时期、文化程度以及命名者对社会、政治、宗教等的态度和动机都会对地名的命名产生影响。学生了解了地名的命名,有助于从时间和空间去综合认知地理实体。

大观楼长联中的“五百里滇池,奔来眼底。披襟岸帻,喜茫茫空阔无边”。诗句中感受到当时滇池水位较高,周边地表裸露面积较小,大观楼位于水边。而随着滇池水位下降,出现了很多“湾”“堆”地貌,因此潘家湾、螺蛳湾、倪家湾、赵家堆、五家堆等地名也就应运而生了。由于城市规模扩建,今天这些地方早已经发生变化,但是这些地名却留了下来,变成了滇池变迁的烙印。

3. 地名与区域认知

区域认知指人们从空间—区域的视角认识地理环境及人地关系的思维方式和能力。地名是一种语言代号,通过地名的了解,有利于人们之间的交往,也有助于认知地理实体的区域位置与特征。

用有对应关系的方位词,可以表示地理的相对位置。如云南、海南、湖北、河北的命名都和方位有关系;太行山以西称为“山西”,以东称为“山东”。我国古代就有“山南水北为阳”的命名原则,如位于长江之南的江阴,位于贵山之南的贵阳。太原的地形是大而高平的,故名太原;青海得名于境内的青海湖。从这些名字都可以推断出当地的区域特征,从而形成区域认知。

4. 地名与地理实践力

地理实践力是人们在地理实验、社会调查、野外考察等地理实践活动中所具备的行动力和意志品质。而地名分布范围极为广泛,又是学生日常生活中常接触到的,具有极强的日常性与普遍性,学生很容易获得地理实践锻炼。

二、地名教学

1. 教学内容及形式

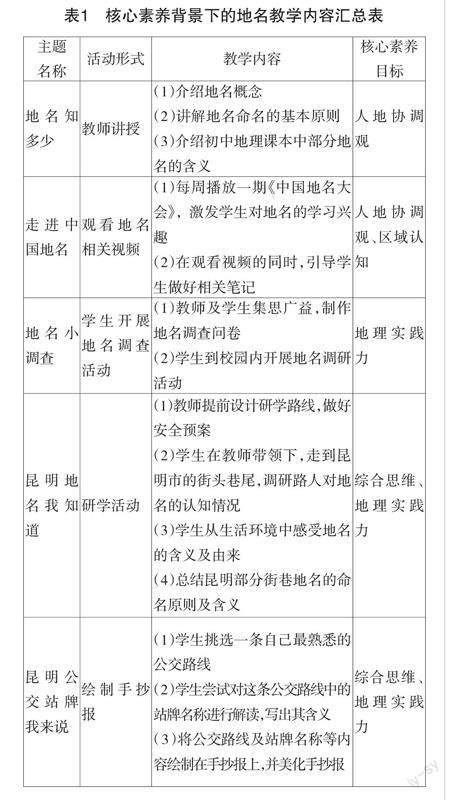

为更好地开发地名资源,落实地理核心素养。地名教学分成了日常教学和综合实践课程教学两种形式。在这些课程中,笔者设计了核心素养背景下的地名教学内容,用多种活动形式激发学生对地名的探究兴趣,进而培养学生的地理核心素养能力。

2. 地名教学与地理核心素养

(1)巧用地名,凸显人地协调观

地名素材是庞大的,也是丰富的。教师要收集、筛选地名,在授课时巧妙穿插地名知识,或者带领学生一起探寻地名含义,这样才能让地名教学起到事半功倍的效果。如《撒哈拉以南的非洲》,教师让学生猜想非洲地名的含义,即阳光灼热的大洲。教师接着发问,为什么有这样的名字?学生探寻非洲纬度位置后发现:南北回归线穿过非洲,大部分地处热带。非洲气候炎热,人们皮肤黝黑,鼻子扁平,头发卷曲,大多为黑色人种,被称为“黑种人的故乡”。气候炎热,当地作物主要为咖啡、可可、橡胶等热带经济作物。由非洲地名入手,将气候特征、纬度位置、人种、热带经济作物等知识联系到一起,也让学生体会到人地之间的协调关系。

(2)分析地名,培养综合思维

地名的命名是有内在含义的,教师需要分析地名,培养学生的综合思维能力。如《中国地形地势》中涉及长江中下游平原、黄土高原、四川盆地等地形区名称。教师可以先让学生从名字上区分地形,是高原、盆地还是平原?再发问为什么是黄土高原?学生通过查找资料、观察图片等发现,这里黄土广布,故称为黄土高原。其余地形区也可以同样化解,带领学生探寻名称。最后还能借助名字确定位置,如四川盆地,大致位于四川省;长江中下游平原处于长江的中游和下游。

国际、国内时事热点,学生身边的事例,都能增加学生的地名知识储备,也为后续学习奠定基础。如最近受关注的台湾问题,可以让学生搜寻相关资料,了解事件缘由,同时认识“台湾”意为滨海之地。这样既激发了学生的爱国情怀,又让学生从名称中了解了台湾所处的位置。

(3)加工地名,辅助区域认知

教师要想让学生认识各区域的特点,可以对地名素材进行选择、加工。如新疆地形特点是“三山夹两盆”,即阿尔泰山、天山和昆仑山夹着准噶尔盆地和塔里木盆地。这个地形特点刚好印证了新疆的“疆”字。通过对新疆地名的讲解,可以帮助学生认识新疆的地形特征。

(4)开展地名研学,提升地理实践力

新课标指出,将丰富的地理素材与鲜活的地理活动相结合,促使学生在做中学,获得并积累学习经验,关心并乐于探究现实中的地理问题。地名是鲜活的,是普适性的,适宜在教学中开展地名专题采访、调研、设计地名分类等实践活动。如筆者带领学生开展学校周边街巷地名的研学活动,研学路线为一二一大街—文昌巷—文化巷—文林街—先生坡—翠湖北路—青云街—丁字坡—北门街—莲花池正街,返回学校。在研学中,学生通过认识一二一大街、文林街、先生坡、翠湖北路等街巷名字,了解了街巷名称后所蕴藏的地理含义。通过开展实践活动,学生对乡土地理知识掌握程度更好,也培养了学生的地理实践力。

地名如同“活化石”,记录着某一区域的地理环境,地名的社会性、时代性、地域性、民族性都是值得重视且能够体现地理核心素养的地理课程资源。教师首先需要重视地名教学,从教材、日常生活中的地名中挖掘素材,并开发地名资源。这样不仅能做好地名教学,也能使学生达到地理核心素养培养的要求。

责任编辑 苟有恒