超临界二氧化碳对原油萃取作用分析*

2023-07-12王晓燕王海峰赵郁文田木国王立成

王晓燕,章 杨,严 曦,王海峰,赵郁文,田木国,王 伟,王立成,郭 勇

(1.中国石油大港油田分公司采油工艺研究院,天津 300280;2.东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318;3.中国科学院兰州化学物理研究所,甘肃兰州 730000)

在国家“碳中和”战略背景下,二氧化碳驱替原油技术备受关注[1-3]。利用二氧化碳驱替原油,不仅可以提高原油采收率,还可以实现温室气体的地质埋存,是一项变废为宝的驱油技术[4-8]。二氧化碳在7.50 MPa、31 ℃条件以上就可以形成超临界状态,处于该状态的二氧化碳对原油与水均具有良好的溶解能力[9-10],可通过膨胀原油体积、降低原油黏度、降低油水界面张力、溶解气驱、提高岩心渗透率等作用来提高原油采收率[11-15],此外,超临界二氧化碳对原油的萃取作用也是二氧化碳驱替原油的重要机理。然而,针对萃取作用的实验数据报道较少,使得人们对该作用缺乏全面性认识。本文以大港原油为研究对象,考察超临界二氧化碳对不同类型原油的萃取作用,分析原油与二氧化碳反应前后在组分含量、烷烃结构以及黏度等方面的变化,从而增强人们对二氧化碳萃取原油机理的认识。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

原油:取自埕隆1601-16H、家49-10、家47-6、板62-31H区块的4种脱水原油,由大港油田提供;正己烷、乙醇,分析纯,天津市大茂化学试剂厂;二氯甲烷、氯仿,分析纯,成都市科隆化学品有限公司;硅胶(80~100目),青岛海洋化工有限公司;中性氧化铝(100~200目),上海缘江化工有限公司。

MC 500型超临界二氧化碳萃取仪,耐压30 MPa、釜体积500 mL,北京世纪森郎实验仪器有限公司;Agilent 5973I型气相色谱-质谱联用仪,美国安捷伦公司;DV-II型旋转式黏度计,美国Brookfield公司。

1.2 实验方法

(1)原油与二氧化碳反应

以超临界二氧化碳萃取仪为实验装置,将约130 g 的原油置于500 mL 的反应釜中;通入二氧化碳,在转速300 r/min下机械搅拌,在一定温度、压力等条件下充分反应;然后放气,取二氧化碳萃出油;开釜,取萃余油。计算萃出油、萃余油含量。

(2)原油组分含量测定

依据中国石油天然气行业标准SY/T 5119—2008《岩石中可溶有机物及原油族组分分析》,通过色谱柱将原油分离为烷烃、芳烃、胶质及沥青4 组分,计算原油各组分含量。

(3)原油结构表征

用正己烷稀释原油烷烃组分,然后采用气相色谱-质谱联用仪进行结构表征。气相色谱程序升温条件为:在初始温度50 ℃下保持10 min,然后以5 ℃/min的程序升温至300 ℃,保持20 min。

(4)原油黏度的测定

利用旋转式黏度计分别在一定温度(80、70、60、55 ℃)、剪切速率30 r/min下测定原油的黏度。

2 结果与讨论

2.1 原始原油组成与黏度分析

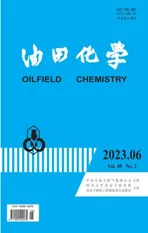

表1给出了4种大港原油的烷烃、芳烃、胶质及沥青质含量。由表1可以看出,4种原油的胶质含量均较高,其中,家47-6原油胶质含量最高,其次为埕隆1601-16H原油的,二者均高达约67%;家49-10原油的胶质含量略低,约58%;板62-31H 原油的胶质含量最小,接近40%。

表1 4种原油的组分分析

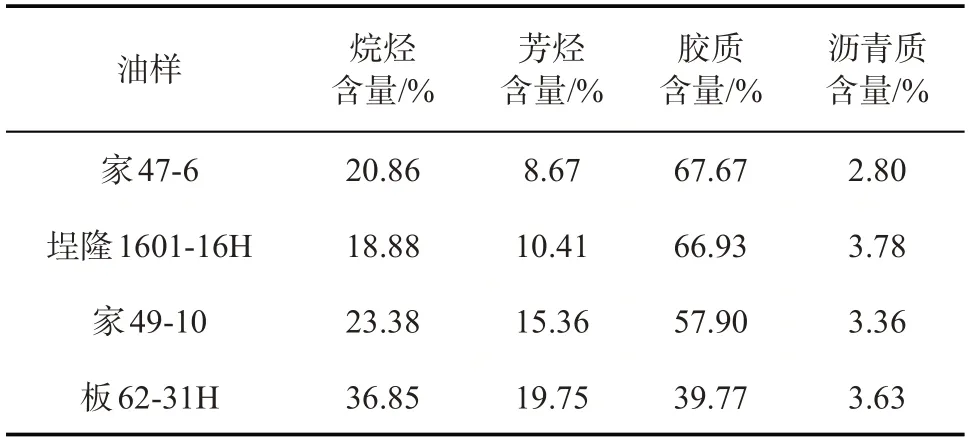

为进一步揭示4 种原油的组成差异,通过气质联用仪对4 种原油的烷烃组分进行结构表征,图1为4 种原油烷烃组分的气-质谱图。由图1 可以看出,4 种原油从结构上可以分为2 类,一类是以正构烷烃为基质结构的家47-6原油,经过气-质谱库检索分析,其烷烃碳数主要分布在C14—C33;一类是以环烷烃为基质结构的埕隆1601-16H、家49-10、板62-31H原油,经过气-质谱库检索分析,其烷烃碳数主要分布在C21—C34。

图1 家47-6(a)、埕隆1601-16H(b)、家49-10(c)、板62-31H(d)4种原油中烷烃的气-质谱图

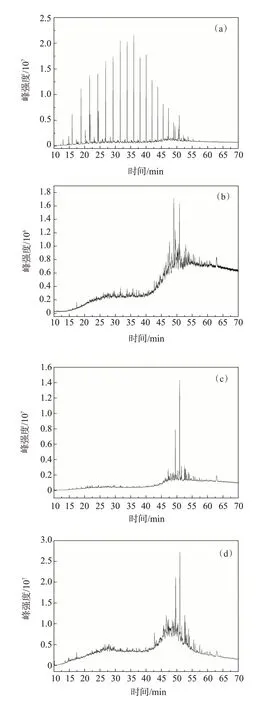

表2给出了不同温度下4种原油的黏度。由表2可以看出,3种环烷烃原油中,埕隆1601-16H原油的黏度最高,家49-10原油的黏度次之,板62-31H原油的黏度最低,结合3种原油的胶质含量可知,胶质含量越高,原油黏度越大。不同的是,家47-6 原油的胶质含量虽然高达67.67%,但黏度却是4 种原油中最低的,原因在于其结构为正构烷烃基质原油,这说明正构烷烃原油的黏度远低于环烷烃原油。此外,原油黏度受温度影响较大,随着温度的升高而显著降低。

表2 4种原油的黏度

2.2 萃出油含量与组成分析

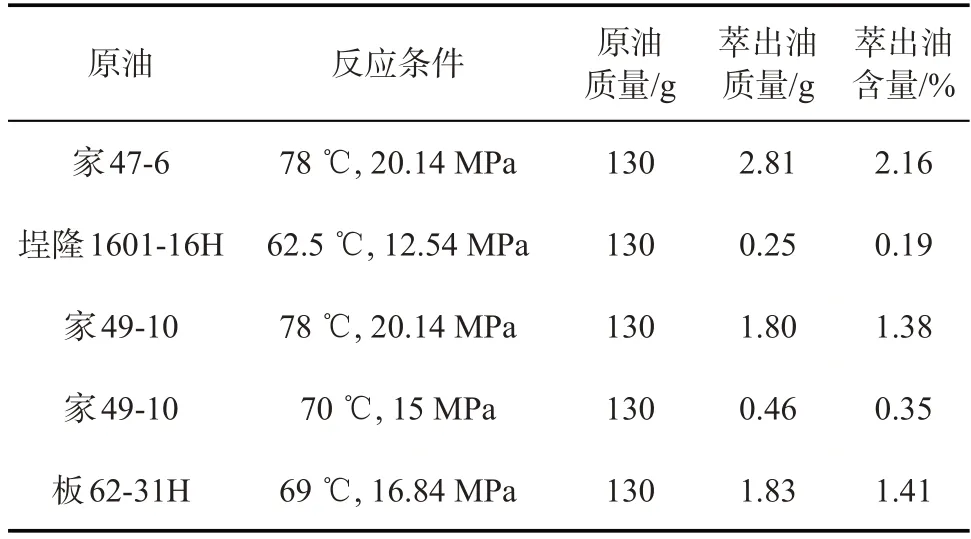

为考察超临界二氧化碳对大港不同原油的萃取能力,表3 列出了4 种原油在各自的实际油藏温度、压力条件下与二氧化碳反应后的原油萃出含量,也列出了家49-10 在设定的70 ℃、15 MPa 条件下的原油萃出量,以便于规律比较。由表3 可以看出,在油藏温度、压力条件下与二氧化碳反应后,家47-6 原油的萃出量最高,高于相同温度、压力(78 ℃、20.14 MPa)条件下家49-10 原油的萃出量,说明正构烷烃原油易于萃取。在环烷烃原油中,板62-31H原油在69 ℃、16.84 MPa条件下的萃出量远高于家49-10 原油在70 ℃、15 MPa 条件下的萃出量,说明在温度、压力相当的条件下,原油胶质含量越低,萃出量越高,即胶质含量越高原油萃取越难。此外,家49-10 原油在78 ℃、20.14 MPa 下的萃出量远高于在70 ℃、15 MPa 下的萃出量,说明升温、升压会显著增大原油的萃出量。埕隆1601-16H原油因自身胶质含量高且油藏温度、压力较低,故原油萃出量最小。整体而言,超临界二氧化碳对大港原油的萃取能力较低,原油萃出量很小,在0.19%~2.16%之间。

表3 二氧化碳萃取4种原油的萃出油含量

将4种原油在各自油藏温度、压力条件下的萃出油进行组分含量分析,并表征烷烃结构。由表4可以看出,萃出油组分以烷烃、胶质为主,在27.76%~68.24%之间,而芳烃、沥青组分含量很低,在0.57%~3.62%之间。与4种原油的原始组分含量进行对比,萃出油的烷烃含量大幅增加,胶质含量相当或减小,而芳烃与沥青组分含量全部显著降低,说明二氧化碳主要与原油中的烷烃组分产生萃取作用,其次为胶质,而对芳烃、沥青组分的萃取作用很小。

表4 4种萃出油的组分含量分析

图2为4种萃出油的烷烃气-质谱图。与原始原油进行对比可以看出,萃出油的烷烃最高色谱峰保留时间在15 min 附近,相较于原始原油的35 min(家47-6)与50 min(3 种环烷烃原油),产生了明显前移,经过气质谱库检索分析,萃出油烷烃结构主要对应C12—C22之间的轻质组分。

图2 家47-6(a)、埕隆1601-16H(b)、家49-10(c)、板62-31H(d)4种萃出油中烷烃的气-质谱图

2.3 萃余油组成与黏度分析

原油在各自油藏温度、压力条件下与二氧化碳反应后,萃余油的组分含量如表5所示。可以看出,萃余油的组分含量与原始原油基本一致,原因在于萃出油含量太小,不足以使萃余油与原始原油表现出明显差异。此外,对4 种萃余油的烷烃结构进行表征,实验结果也与原始原油基本相当。表6 给出了4种萃余油的黏度,该数据同样与原始原油相当,仅略有增加,原因在于超临界二氧化碳萃出了少量轻质组分。整体而言,萃余油与原始原油物性相当。

表5 4种萃余油的组分含量

表6 4种萃余油的黏度

3 结论

超临界二氧化碳与大港油田不同类型原油反应后,萃出油含量很小,仅占原油的0.19%~2.16%;萃出油组分以烷烃、胶质为主,结构以C12—C22轻质组分为主;萃余油与原始原油在组分含量、烷烃结构、黏度等方面无明显差异。

正构烷烃原油黏度小于环烷烃原油;原油胶质含量越高,黏度越大。正构烷烃原油比环烷烃原油易于萃取;原油胶质含量越高,萃出油含量越小;升温、升压会显著增大萃出油含量。